60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

●漫画・・ 「トン子なぞなぞ日記」

「とん子なぞなぞ日記」の作者は、山根青鬼さんの方だったんですね。何か、記憶にある作風·画風から、弟さんの山根赤鬼さんの方だとばかり思ってた。そう言えば、そうかな。山根青鬼さんの「でこちん」なんかのタッチに似てたかな。山根青鬼·赤鬼兄弟の絵は非常によく似ています。デビューから数年は共作も多いし。ギャグ漫画の作風は、個々には違いますけどね。でも両先生の漫画作品をパッと見、どちらの作品か判断するのは難しい。内容を読めば解るでしょうが。絵のタッチも微妙に違うし。

「とん子なぞなぞ日記」という漫画は、僕の小学生低中学年時の漫画作品で、当時の小学館の学年誌に掲載され、だいたい別冊付録で付いてました。この当時の児童漫画雑誌の別冊付録はだいたいB6判が多く、「とん子なぞなぞ日記」は別冊付録としては変形別冊で付いていることが多かったように記憶してます。小さな冊子だけど普通の別冊に比べると、ぶ厚かった記憶がある。B6判半分のB7判だったのかな(?)。A6?

「とん子なぞなぞ日記」が別冊付録で着いてた小学館の学年誌、当時の「小学二年生」「小学三年生」「小学四年生」あたりは、僕は例月号の毎号を購読していた訳ではなく、ごくタマに本屋さんから買って来てた雑誌なのに、「とん子なぞなぞ日記」は印象深く憶えています。それは「とん子なぞなぞ日記」の漫画の内容に、ものすごくたくさんのなぞなぞが載っていたからです。

うろ覚えで記憶するストーリーだと、例えば、お話の内容が夏場の肝だめしだとすると、主人公のとん子ちゃんと友達で肝だめしの墓原なんかを歩いて進んでると、脅かそうと幽霊に扮した別の友達が出て来て、何かなぞなぞを出す。とん子が答えた後、今度は仕返しにとん子がなぞなぞを出す。また、途中で本物の妖怪とか出て来ると、妖怪がなぞなぞを出す。とん子が答えてなぞなぞを出し返す。まあ、こんなふうに漫画全編になぞなぞが満載の漫画なんですね。

僕がどうして「とん子なぞなぞ日記」を印象深く覚えているのかというと、小学校低中学年のとき、学校に行って遊びの中で友達に話す、なぞなぞのネタが、「とん子なぞなぞ日記」の漫画の中に豊富にあって、新しいなぞなぞとして友達に自慢気に話ができた、というのもあったのですが、僕独自の理由もあったのです。別冊付録の「とん子なぞなぞ日記」一冊あれば、多分、内容に30コから50コくらいのなぞなぞが載ってたと思います。それも、それまで知らなかった新鮮ななぞなぞがいっぱい載ってて、友達を驚かせたりして楽しめた。

僕独自の理由というのは、僕は家の中では独り遊びが好きで、独り遊びも幾つかやってたんですが、一番主体の独り遊びは漫画を描くコトでした。ほとんど市販や貸本のプロの描く漫画の真似ですが、鉛筆殴り描きのヘタクソな漫画とはいえ僕独自のオリジナル漫画です。この、僕の鉛筆描きオリジナル漫画を、僕は、ほとんど毎日、小一から中三まで描いて独り遊びしていた。小学生の間は鉛筆描きですが、中学に入った頃から、黒色ボールペンで描いてみたり、6色や12色カラーのサインペンで描いてみたり、本格的に、ケント紙や模造紙に製図用インクでカブラペン·Gペン·丸ペンで描くのに挑戦したりしてました。最初は、鉛筆殴り描きのラクガキみたいな僕の漫画も、何しろ毎日描いてるから、それなりには絵も上達して行く。漫画を描くのは中三までで止めちゃったけど、家の中で独り漫画を描いてた少年時代、本当に楽しく過ごしていたと思います。

僕の漫画を描く遊びは、出版社が発行して市販で売られている雑誌そのものの真似でもありました。どういうことかと言うと、本屋さんから漫画雑誌を買って来て読んだら、読むというよりも雑誌そのものを堪能したら、自分で同じようなものを作ってみたくなる。で、自分で製本するんですね。カラーページ用のちょっと高い良い紙と安いわら半紙みたいな紙とホチキスで閉じ会わせて、西洋紙で先ず80P~100Pの製本をして、サラの紙に僕が漫画を描き込んで行く。良い紙には色鉛筆でフルカラーと二色(厳密には普通の鉛筆と群青と赤色の三色)で、大半の質の悪い紙には鉛筆一色で、僕の、物真似だけどオリジナル漫画で冊子を埋めて行く。勿論、B6サイズくらいの別冊付録も作る。そうやって子供の僕ができる限り、市販雑誌に子供なりに似せて、僕オリジナルの雑誌を作る。当時の月刊児童漫画雑誌に着いていた、ペーパークラフトみたいな厚紙で作った組み立て付録も、西洋紙と厚紙をホチキスで閉じて何か、何とも知れない組み立て付録様のものを作って着けた。

まあ、言ってみれば、雑誌作りのオママゴトかな。独り遊びでやってる出版社ごっこ、みたいな。それを幼少期から、そうだな、12歳くらいまでやってたのか。15歳くらいまで漫画描いてたけど、流石に中学生になってから雑誌モドキ作りでなくて、まあ、僕なりの漫画作品を描いてたんだな。ほとんど世間での人気漫画の真似作品だけどね。だから、中学生になった頃から、西洋紙をホチキスで綴じた製本でなくて、大学ノートや模造紙をB5くらいに切って描いてた。西洋紙や質の悪い紙だと、鉛筆描きのときは良かったが、ボールペン·サインペン、インクに着けペンでは紙が耐えられないからだ。質の悪い紙にインクは滲むし。

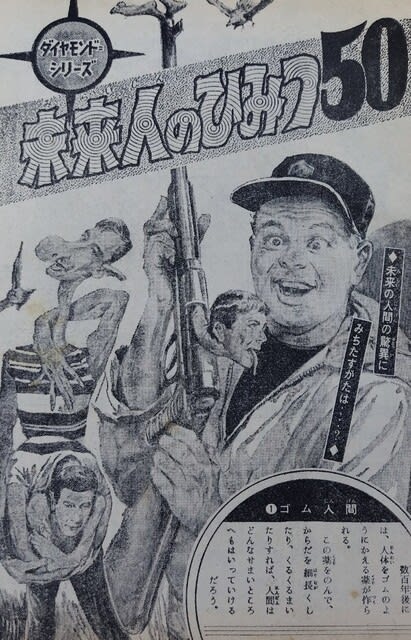

当時の子供用の漫画雑誌って、漫画作品ばかりでなくて読み物の記事もけっこう載ってたんだよね。子供用の情報記事とか、昔は漫画雑誌に小説も掲載されてた。子供が好きそうなイロイロな特集記事がページを割いて載っていたけど、中には「なぞなぞ特集」みたいな記事もあった。当時の週刊少年マガジンの、毎週のダイヤモンドシリーズなど、子供が興味持ちそうな情報を、怪しい情報も含めて、毎回50個集めてカタログ記事みたく載っけてた。恐竜、UFO ·宇宙人、幽霊·妖怪などなど怪異、不思議現象、プロレスや野球などスポーツ関係、その他イロイロ。ちゃんとした情報、眉唾もののバッタもん情報ごちゃ混ぜで。世界の画家や偉人、天才とかの情報記事もあったと思う。最新兵器もSF 的な未来の兵器も、第二次世界大戦時の情報もあったと思う。そんな中、よくクイズやなぞなぞの特集もあった。クイズやなぞなぞを50個とか100個集めて特集してた。こういう漫画以外の読み物記事はサンデーにもキングにもあった。月刊誌にもあったと思う。

で、独り遊びで漫画雑誌の編集やってる僕は、自分で描くオリジナル漫画数本の他に、間に読み物記事が欲しい訳ですよね。市販雑誌のモノマネだから。だから多分、僕の雑誌モドキでは、漫画以外に挟む記事は、ホンマモン雑誌の情報記事の文章コピーでパクリ載せしてたんじゃないかな。だから、なぞなぞ特集を特集記事で書き込むときも、ホンマモン雑誌に掲載されたなぞなぞとか、「とん子なぞなぞ日記」の中のなぞなぞから拝借して書き込んでた。「とん子なぞなぞ日記」を真似て描いた、僕オリジナル漫画も描いてたから、そこでは、「とん子なぞなぞ日記」の中で登場人物のとん子や友達などが掛け合いで出し合うなぞなぞを、僕の漫画の登場人物たちに吹き出しで喋らせてた。そういう訳で「とん子なぞなぞ日記」は、僕の雑誌作り遊びの中で重宝する別冊付録漫画だった訳です。だから、印象深く憶えてる。

「とん子なぞなぞ日記」の表紙の作者クレジットに、山根青鬼と一緒に木の実和ってあるけど、多分この方は木の実光さんだろうな。僕の小学生時代に読んだ雑誌で“木の実光”さんの名前はよく見掛けた。木の実光さんは、別ペンネームで木乃実光も使っていた。本名は君野和司さんらしいから、本名から一字取って、ここでは木の実和を使ったんだろうな。

子供の頃の児童向け雑誌の、クイズやなぞなぞの特集記事には、必ずと言っていいくらい“木乃実光”の名前があった。木の実光さんは膨大なクイズやなぞなぞを、次から次と新しいものを考え着いていたんだろう。凄い頭だな。多湖輝さんみたいなもんか。多湖輝さんも「頭の体操」シリーズを23巻も出した頭は凄い。木の実光さんは漫画雑誌の特集記事だけでなく、クイズやなぞなぞの単行本を何冊も出しているし。クイズやなぞなぞを考え着く頭は天才的。

木乃実光さんて記事を考え着く人、「とん子なぞなぞ日記」みたいな漫画では、いわば原作を担当する人だと思っていたが、漫画そのものも描いていたんだな。僕の子供時代、週刊少年マガジンに長らく連載されてた「パンパカ学園」の作者スタッフの一人でもあったらしい。「パンパカ学園」は純粋な漫画というよりも、絵物語的な描き方で、絵は漫画というよりイラスト的で文章で説明していた。「パンパカ学園」の作画はしのだひでおさんが目立つが、作画スタッフは何人か居た。木乃実光さんはアイデア担当だったんじゃなかろうか。

| « ●漫画・・ 「... | ●漫画・・ 「... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |