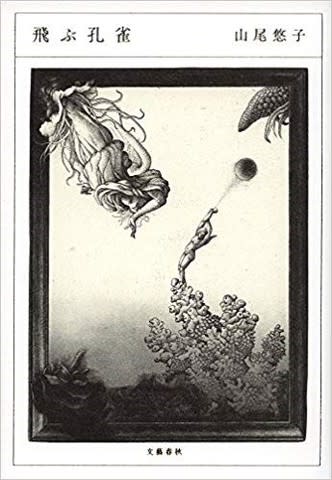

『飛ぶ孔雀』 山尾悠子 ☆☆☆★

今年の春に出た山尾悠子の新作を読了。伝説の幻想作家と言われる作者だが、確かにこの人の作品はもはや孤高の趣を漂わせている。この小説もちょっと似たようなものを思いつかない。もはや山尾悠子というジャンルの小説である。ユニークな作家であることは間違いなく、ある意味自分のスタイルをきわめている人だが、私見では、本書を傑作と呼べるかどうかは難しいところだ。

例によって異界の話である。シビレ山とかシブレ山とかいう山のふもと町が舞台で、その世界観はノスタルジックな一昔前の和風でもあり、現代の日本と入り混じっているようでもある。そこでは平然とシュールレアリスティックなことが起き、人々はそれを当然のこととして受け入れている。たとえばこの町では場所によって火がつきにくい。季節によっても変わるらしい。それはどうやら山のせいらしいが、そのためかここでは火や灰がとりわけ重要な要素として生活に溶け込んでおり、人々は灰入れというものを使って灰の上に線を描く習い事をやったり(生け花みたいなものだろうか)、貴重品として火種を運んだりする。それ以外にもここでは石が植物のように育ち、そのせいで通りの外観が変わったりするし、部屋が自然と狭くなり、男が女に変化し、森に行けばペリット(骨だけになった動物)を吐くふくろうがいるし、どうやらペリットを吐く女もいるらしい。夜、夜景を眺めている人々の一人が灰入れをぱたんと閉じると、その拍子に町のあかりが全部消えたりする。

より正確にいうと、シュールレアリスムというより夢のようで、内田百閒や筒井康隆に共通するものがある。夢の中にいるように不条理なことばかり起きるのもそうだし、わざと説明しないことですべてを曖昧なままにしておく、時系列を入りくりする、異なる時間軸を混ぜ合わせる、などの手法もそう。加えて多数のキャラクターが登場し、脈絡なくあれこれのエピソードがつながっていくところなど、私は特に筒井康隆の『ヘル』に似ていると思った。現実と夢が溶け合ったような世界、色んな人物が入れ替わり立ち替わり登場しながら、森羅万象が区切りなく際限なく続いていく感じがそっくりだ。とはいえ、エピソードごとの因果関係が比較的明瞭な『ヘル』に比べ、本書では因果関係が意図的に混乱させられているために、不条理感は更に濃厚だ。『ヘル』ではスリルやドラマチックな盛り上がりがあるが、本書ではあまりない。平静に、淡々と、不条理かつシュールな描写が続いていく。

従って、ストーリーによる牽引力はほぼないに等しい。本書は「飛ぶ孔雀」「不燃性について」と二部構成になっているが、特に「飛ぶ孔雀」においてそれが顕著だ。エピソード間の因果関係はほぼゼロで、ただ脈絡なくシュールリアリズム絵画めいたイメージ描写が読者の目の前を通過していく。だから余計に夢を鑑賞しているような印象が強い。『歪み真珠』も物語性が希薄だったが、更に希薄になっている。これは物語性ではなく、まさに目の前を流れていく夢を鑑賞するが如き態度で、その夢幻性を賞味する小説、と言っていいと思う。

もともと山尾悠子ははっきり視覚型、映像型の作家であり、それは以前『ラピスラズリ』のレビューで書いた通りだ。本書でも「~と見えるのだった」のような特徴的な書き方があちこちに出てくるが、これはつまり目に見えるものがすべて、書いている山尾悠子はその意味や説明や背後の事情は知らない、ということである。つまりそれが目の錯覚なのか事実なのか作者はコミットしないし、おそらく関心もない。この作者のスタンスが過剰に視覚に特化しているため、結果的に夢幻性が濃く、物語性が希薄な幻想小説を生み出すことになるのだろう。

さて、筋はないも同然と書いたが、第二部である「不燃性について」の方にはまだ多少筋らしきものがある。それがどんなものかちょっと書いておくと、主な舞台は大体において山頂にあるラボで、元劇団員のQが結婚を機にここで働くことになり、ラボに赴き、そこの職員たちや友人と交わったりケガしたりする。一方で、山麓の町にいるKというのがもう一人の主要登場人物で、彼は十角形の地下浴場に通ううちに路面電車の女運転士と知り合い、付き合うようになったり、女運転士が失踪すると今度はその友人の女ダクト管理人とつきあったりする。ちなみに、女運転士の弟がQである。そんなエピソードが重なっていく中、この町では石が育ち、アパートが変形し、山頂にいた大蛇が地下に潜って地下浴場から現れたりする。まあ、大蛇出現のエピソードが位置的にはクライマックスあたりだが、特に話が盛り上がるということもない。Kが女運転士の路面電車で自分のアパートまで送ってもらう場面は、その夢幻的かつノスタルジックな雰囲気が筒井康隆の『夢の木坂分岐点』の中の路面電車のシーンを思い起こさせる。

ちょっと他にない小説で、大変興味深い試みだとは思うけれども、個人的にはこの物語性の薄さと、あまりに視覚イメージ偏重である部分が気になる。今一つ乗り切れない。もともと山尾悠子は『ラピスラズリ』の頃からストーリーを収束させない作家だったが、年季を経てそのスタイルがますます先鋭化している。別にストーリーが収束しなくても構わないのだが、その場合は個々のエピソードが因果関係に頼らなくてもいいぐらいに魅力的で、印象的であって欲しいのである。美しく屹立していて欲しい。

同じくストーリーが収束しない澁澤龍彦の幻想小説と比べてみると、本書に欠けている部分がよく分かる。ネットでは絶賛評を見かける本書だが、私はそういう点で物足りなかった。

今年の春に出た山尾悠子の新作を読了。伝説の幻想作家と言われる作者だが、確かにこの人の作品はもはや孤高の趣を漂わせている。この小説もちょっと似たようなものを思いつかない。もはや山尾悠子というジャンルの小説である。ユニークな作家であることは間違いなく、ある意味自分のスタイルをきわめている人だが、私見では、本書を傑作と呼べるかどうかは難しいところだ。

例によって異界の話である。シビレ山とかシブレ山とかいう山のふもと町が舞台で、その世界観はノスタルジックな一昔前の和風でもあり、現代の日本と入り混じっているようでもある。そこでは平然とシュールレアリスティックなことが起き、人々はそれを当然のこととして受け入れている。たとえばこの町では場所によって火がつきにくい。季節によっても変わるらしい。それはどうやら山のせいらしいが、そのためかここでは火や灰がとりわけ重要な要素として生活に溶け込んでおり、人々は灰入れというものを使って灰の上に線を描く習い事をやったり(生け花みたいなものだろうか)、貴重品として火種を運んだりする。それ以外にもここでは石が植物のように育ち、そのせいで通りの外観が変わったりするし、部屋が自然と狭くなり、男が女に変化し、森に行けばペリット(骨だけになった動物)を吐くふくろうがいるし、どうやらペリットを吐く女もいるらしい。夜、夜景を眺めている人々の一人が灰入れをぱたんと閉じると、その拍子に町のあかりが全部消えたりする。

より正確にいうと、シュールレアリスムというより夢のようで、内田百閒や筒井康隆に共通するものがある。夢の中にいるように不条理なことばかり起きるのもそうだし、わざと説明しないことですべてを曖昧なままにしておく、時系列を入りくりする、異なる時間軸を混ぜ合わせる、などの手法もそう。加えて多数のキャラクターが登場し、脈絡なくあれこれのエピソードがつながっていくところなど、私は特に筒井康隆の『ヘル』に似ていると思った。現実と夢が溶け合ったような世界、色んな人物が入れ替わり立ち替わり登場しながら、森羅万象が区切りなく際限なく続いていく感じがそっくりだ。とはいえ、エピソードごとの因果関係が比較的明瞭な『ヘル』に比べ、本書では因果関係が意図的に混乱させられているために、不条理感は更に濃厚だ。『ヘル』ではスリルやドラマチックな盛り上がりがあるが、本書ではあまりない。平静に、淡々と、不条理かつシュールな描写が続いていく。

従って、ストーリーによる牽引力はほぼないに等しい。本書は「飛ぶ孔雀」「不燃性について」と二部構成になっているが、特に「飛ぶ孔雀」においてそれが顕著だ。エピソード間の因果関係はほぼゼロで、ただ脈絡なくシュールリアリズム絵画めいたイメージ描写が読者の目の前を通過していく。だから余計に夢を鑑賞しているような印象が強い。『歪み真珠』も物語性が希薄だったが、更に希薄になっている。これは物語性ではなく、まさに目の前を流れていく夢を鑑賞するが如き態度で、その夢幻性を賞味する小説、と言っていいと思う。

もともと山尾悠子ははっきり視覚型、映像型の作家であり、それは以前『ラピスラズリ』のレビューで書いた通りだ。本書でも「~と見えるのだった」のような特徴的な書き方があちこちに出てくるが、これはつまり目に見えるものがすべて、書いている山尾悠子はその意味や説明や背後の事情は知らない、ということである。つまりそれが目の錯覚なのか事実なのか作者はコミットしないし、おそらく関心もない。この作者のスタンスが過剰に視覚に特化しているため、結果的に夢幻性が濃く、物語性が希薄な幻想小説を生み出すことになるのだろう。

さて、筋はないも同然と書いたが、第二部である「不燃性について」の方にはまだ多少筋らしきものがある。それがどんなものかちょっと書いておくと、主な舞台は大体において山頂にあるラボで、元劇団員のQが結婚を機にここで働くことになり、ラボに赴き、そこの職員たちや友人と交わったりケガしたりする。一方で、山麓の町にいるKというのがもう一人の主要登場人物で、彼は十角形の地下浴場に通ううちに路面電車の女運転士と知り合い、付き合うようになったり、女運転士が失踪すると今度はその友人の女ダクト管理人とつきあったりする。ちなみに、女運転士の弟がQである。そんなエピソードが重なっていく中、この町では石が育ち、アパートが変形し、山頂にいた大蛇が地下に潜って地下浴場から現れたりする。まあ、大蛇出現のエピソードが位置的にはクライマックスあたりだが、特に話が盛り上がるということもない。Kが女運転士の路面電車で自分のアパートまで送ってもらう場面は、その夢幻的かつノスタルジックな雰囲気が筒井康隆の『夢の木坂分岐点』の中の路面電車のシーンを思い起こさせる。

ちょっと他にない小説で、大変興味深い試みだとは思うけれども、個人的にはこの物語性の薄さと、あまりに視覚イメージ偏重である部分が気になる。今一つ乗り切れない。もともと山尾悠子は『ラピスラズリ』の頃からストーリーを収束させない作家だったが、年季を経てそのスタイルがますます先鋭化している。別にストーリーが収束しなくても構わないのだが、その場合は個々のエピソードが因果関係に頼らなくてもいいぐらいに魅力的で、印象的であって欲しいのである。美しく屹立していて欲しい。

同じくストーリーが収束しない澁澤龍彦の幻想小説と比べてみると、本書に欠けている部分がよく分かる。ネットでは絶賛評を見かける本書だが、私はそういう点で物足りなかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます