東アジア研究所の私の研究室のベランダに鳩がきれいな一個の卵を生んでいるのを発見、驚いている。いつの間にか巣も作っている。この暑さでも卵を温めるが、時々留守をしている。その隙間に一カット写真を写った。鳩から信頼されて、選ばれた幸せな人だと勝手に思いながら見ていると鳩が戻ってきた。胸で温める。お腹ではなく、胸で心臓の鼓動をつなげて命と母の愛を入れ込むのだろうか。私は心から非常事態を宣言した。物の音を一切出さず静かに命の誕生を見守ることとした。

その研究室で東京から来られた二人の記者から二日間で8時間半の取材があった。今読書会で読みながら翻訳をしている「慰安所帳場人日記」に関して説明をし、議論もできた。政治的な状況をどう排除して客観的に読むことができるのか、文を書くことに勇気がいる。120年の歴史を持つ出版社が全国的に多くの読者を持つ秘訣は何だろう。二人の記者は私の論文や評論などを数多く読んできた。その内容の確認からはじまったので多少話が不自然な感があった。しかし長い時間かけて多く話をしているうちに親しくなった。記者と筆者が親しくなるような取材方法であると分かった。最後に彼らの文書の書き方を質問した。「文は人なり」の感を受けた。今回は私自身が原稿を書くことにした。

その研究室で東京から来られた二人の記者から二日間で8時間半の取材があった。今読書会で読みながら翻訳をしている「慰安所帳場人日記」に関して説明をし、議論もできた。政治的な状況をどう排除して客観的に読むことができるのか、文を書くことに勇気がいる。120年の歴史を持つ出版社が全国的に多くの読者を持つ秘訣は何だろう。二人の記者は私の論文や評論などを数多く読んできた。その内容の確認からはじまったので多少話が不自然な感があった。しかし長い時間かけて多く話をしているうちに親しくなった。記者と筆者が親しくなるような取材方法であると分かった。最後に彼らの文書の書き方を質問した。「文は人なり」の感を受けた。今回は私自身が原稿を書くことにした。

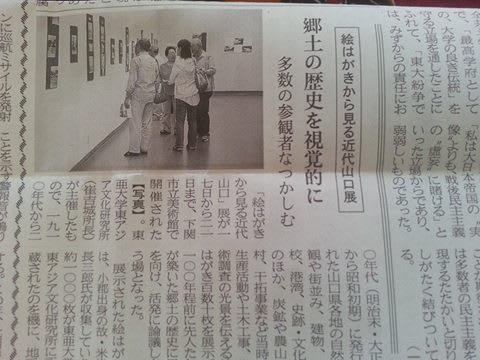

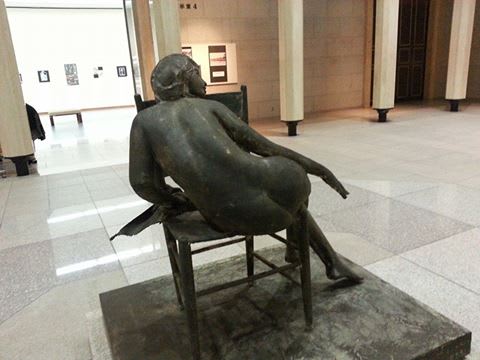

わが夫婦は市立美術館に出勤するように毎日会場にいる。昨日の初客は山口市内から来られた方で「自分の生家がテレビで映ったよ」と言い、湯田温泉の松田屋の息子、86歳、山口停車場の横に第二松田屋の前に立っている着物姿の女性が母、母を見ている子供が自分らしいと、自分が生活した部屋を指差して感激していた。続いて山口から娘夫婦と来られた86歳の女性は運動会の写真を指しながら自分の母校だと言い、感動されていた。福岡教育大学と大学院の学生たち、東亜大学デザイン学科の3人の教員と10人の学生たちを迎え、記念写真をとった。昼食の時間を見つけることさえ難しく前日の倍数が来られた。軽食堂から呼ばれて行くと、山口のある百貨店から次の展示の要請を受けて無条件OKした。エレベーターで時々逢う同じマンションのご夫婦を含め、市民たちとの交流の場になった。会場は常に笑い声があった。中には絵はがきのコレクターがおられ、連絡して情報を交換することを約束した。展示は明日までであるが交流は終わらず、続く。

わが夫婦は市立美術館に出勤するように毎日会場にいる。昨日の初客は山口市内から来られた方で「自分の生家がテレビで映ったよ」と言い、湯田温泉の松田屋の息子、86歳、山口停車場の横に第二松田屋の前に立っている着物姿の女性が母、母を見ている子供が自分らしいと、自分が生活した部屋を指差して感激していた。続いて山口から娘夫婦と来られた86歳の女性は運動会の写真を指しながら自分の母校だと言い、感動されていた。福岡教育大学と大学院の学生たち、東亜大学デザイン学科の3人の教員と10人の学生たちを迎え、記念写真をとった。昼食の時間を見つけることさえ難しく前日の倍数が来られた。軽食堂から呼ばれて行くと、山口のある百貨店から次の展示の要請を受けて無条件OKした。エレベーターで時々逢う同じマンションのご夫婦を含め、市民たちとの交流の場になった。会場は常に笑い声があった。中には絵はがきのコレクターがおられ、連絡して情報を交換することを約束した。展示は明日までであるが交流は終わらず、続く。