読書会で慰安所に関する歴史学者や性・ジェンダー論者の文献研究を紹介した。今読んでいる慰安所日記には数十の慰安所で売春業で大金が動いた現実があったにもかかわらず、それは無視して文献に現れる片鱗をもって帝国軍制云々と言っている。文献学と社会学とはまったく異なる場合があり、時には矛盾があり、結論が反対になることもあり、学問の難しさを痛感しているところである。売春業の話から強制連行された(?)愛国婦人のようになった慰安婦が現在存在していることと合わせて総合的に把握することは難しい。また政治的な要因があり、発言し難いとも思われる。

慰安婦問題は戦争期に起きた問題であり、強制連行か否かを超えて日本国の誤りであることは事実である。植民地や戦争については日本が責任があり、謝罪すべきであることは言うまでもない。慰安所を戦争と植民地問題へ拡大してしまうと、戦後処理のサンフランシスコ条約や日韓国交正常化の日韓条約に遡り、もう済んだ事項になってしまう。しかし戦後処理の中でも人権問題は残るという側面をもって日韓関係を悪くしている。いわば慰安婦と言われる本人たちの意識とは遠く離れた人権主義者たち(?)によって日韓関係が悪くなっている。

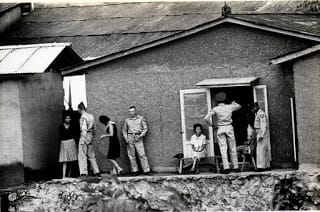

日本のさまざまな人権運動も主体の運動より、周りの同情団体が問題を作ったり起こしたりしている。被害者自身が問題とし、協力を求めて社会運動をすることが望ましい。外郭団体や政治家が主導した運動がトラブルの主原因と私は考える。セックスも国家によって時には売春者にもなり愛国者にもなる。性と政治に関しては今、出版準備をしている。photo by mochi thinking

慰安婦問題は戦争期に起きた問題であり、強制連行か否かを超えて日本国の誤りであることは事実である。植民地や戦争については日本が責任があり、謝罪すべきであることは言うまでもない。慰安所を戦争と植民地問題へ拡大してしまうと、戦後処理のサンフランシスコ条約や日韓国交正常化の日韓条約に遡り、もう済んだ事項になってしまう。しかし戦後処理の中でも人権問題は残るという側面をもって日韓関係を悪くしている。いわば慰安婦と言われる本人たちの意識とは遠く離れた人権主義者たち(?)によって日韓関係が悪くなっている。

日本のさまざまな人権運動も主体の運動より、周りの同情団体が問題を作ったり起こしたりしている。被害者自身が問題とし、協力を求めて社会運動をすることが望ましい。外郭団体や政治家が主導した運動がトラブルの主原因と私は考える。セックスも国家によって時には売春者にもなり愛国者にもなる。性と政治に関しては今、出版準備をしている。photo by mochi thinking