最近は図書館に出かけるのも、体力的に「行きはよいよい、帰りは恐い」状態で二の足を踏んでいる。

今日はお昼から割合天気も良く、大いに着込んで出かけてみた。

平家物語の「巻第八」所載の「日本古典文学全集・平家物語2」を借りる為である。「緒環」と「大宰府落」の前後を読破したいと思っての事だ。

図書館に入った時、リサイクル本が並んでいるのが目に入った。帰りがけに立ち寄ってみると、もう殆んどが持ち帰られたと見えて、残り少ない。

そんななか、獅子文六の「可否道」が残っていた。カバーのパラフィン紙が日焼けして書名よろしくコーヒー色と化していて、誰も手にしなかった様だ。

このカバーのお陰で内容は奇麗にしている。有り難く頂戴する。(昭和38年8月15日発行・330円)

帰り道は先日同様、だらだら勾配に大いに難儀しながら、途中自販機で「コーヒー」を購入して喉の渇きを止めながら、苦行の御帰還とあいなった。

九六六

百三十八

一御損引分色附帳之事

此儀、御内檢衆へ小前色附帳差出申候ニ付、御損引分

リ色附帳は一紙迄調出可申候間、御内檢衆しらへ之節

小前色附帳之内通方之面々ニ印を付、其餘御損引願之

者共右しらへ被申候へは、右分り色附一紙帳合申候、

尤右之通ニて今迄相濟來候所も御座候間、一統被仰付

被下候得は、村々一稜手數減申候

[上ノ付札]「春秋御免帳之扣は、被差出候ニ不及由、被及

御達候、其外之ヶ條は追て可及達候、尤御郡代扣は

一切被差出ニ不及、入用之節は可申達候事」

九六七

百三十九

一抜下見帳之事

此儀、御内檢衆詰所え庄屋帳面罷出、本下見帳之内御

土免ニ受除候者共之坪ニ未消仕、其餘之畝方見立籾取

揚、帳尻ニ一紙仕直シ候得は、各別抜下見帳調候ニは

及不申宜ニ御座候間、其通御極方被仰付被下度奉存候

九六八

百四十

一田畑下見帳之事

此儀、前々ハ地内檢衆迄ニ調出来候處、其後上見衆え

も扣取被申候様一統ニ成行申候、然處、猶又一両年は

扣相止メ被申候衆も御座候、上見衆扣之儀は一統ニ被

差止候様、被仰付被下度奉存候

九六九

百四十一

一御土免通田畑畝掛小前帳之事

此儀、前々之御格ニて、小前之畝掛帳地御内檢衆調出、

畝掛りを受來申候所、寶暦之初比、右之畝掛り帳へは

及申間敷段、御内檢衆へ御達御座候所、畝懸仕抜被申

候得は、御代官御取立之一助相成申候との儀、御達被

申上候ニ付、先規之通畝掛帳調出候様との儀御座候、

然共御郡ニより、畝掛御徳掛共ニ御内檢衆より目録被

相渡儀も、近来は無御座候ニ付、畝掛一紙之所を寫置、

収納割仕候、右之通ニ付、畝懸帳小前ニは及不申、一

紙之畝付ニて相濟申儀と奉存候、村々人別収納割は色

附小前ニ一人別之一紙有之候ニ付、夫を以庄屋共より

収納割仕候得は支申儀無御座候

九七〇

百四十二

一御郡横目衆略反別之事

此儀、毎秋御損引方立會之衆銘々ニ取被申、閙敷時分

出来兼申候、引譲りニ相成候様被仰付被下度奉存候

九七一

百四十三

一御土免差紙之事

一御免差紙之事

此儀、御郡より御郡代衆御扣も差出來候得共、以來御

見合ニ相成候様あり御座度奉存候

九七二

百四十四

一御土免一紙目録之事

一御免一紙目録之事

此儀、御郡代衆御扣壹通、上見衆え同一通、地御内檢

衆え同一通宛、一郡限差出來候得共、以來御内檢衆迄

ニ扣差出候様有御座度奉存候

九七三

百四十五

一御土免帳之事

一御免帳之事

此儀、古は會所ニ仕立候地帳中折紙ニ調、上り帳相添

差出候へは、上地御内檢衆・御郡代衆・右地帳之名當

之所ニ御加印有之、會所へ差返被置、上帳之外扣抔調

出候儀は無之由承傳申候、何卒其通御極被仰付被下度

奉存候

九七四

百四十六

一御小物成幷諸運上帳、諸畝物開等之御徳米帳之事

此儀、御役所上帳迄調上、其外扣帳之儀は調出不申様

ニ有御座度奉存候

九七五

百四十七

一諸開運上米銀帳

一諸畝物御徳間位根帳

右は追々上り開ニ被仰付、或田畑仕立幷諸畝物改出ニ

成候節々ニより、前後別帳ニ調上來、冊數繁多ニ御座

候間、何とそ類寄ニして冊數減し候様ニ被仰付被下度

奉存候

[上ノ付札]「此二稜之内、類を寄候て不支も有之、難成稜も

有之由候間、下地帳拵、會所役人共致持参、御郡間

御役人ニ承合、帳面仕立候様ニ可及達旨候事」

九七六

百四十八

一御年貢皆濟目録之事

此儀御郡代御扣は御用被仰付被下度奉存候

九七七

百四十九

一村々皆濟目録之事

此儀、近年櫨方御會所御しらへ方ニ差出申儀ニ御座候

然處、しらへ方手數多懸り、諸御用多時分殊之外迷惑

仕候間、何とそ翌春ニ至調上候様、被仰付被下度奉存

候

但、本行帳面、若違有之引直候節之ため、村庄屋帳

書共も一手永より三四人宛も召連申候ニ付、時分柄

遠御郡は別て迷惑ニ奉存存候間、願クは先規之通被

差止被下度奉存候

[上ノ付札]「此儀、本紙之通ニは難被仰付候、今迄之通相心

得候様可及達旨候事」

九七八

百五十

一大津御蔵御繕幷ニ御役人衆居宅御繕作事之事

此儀、御蔵御繕御入目御米銀は御出方ニ相成、竹木其

外諸品出夫、阿蘇・南郷・小國より相拂申候、御役宅

御入目銀前廉は御出方ニ相成居候様子ニ御座候處、近

年は右手永/\より出銀等竹木萱縄品々御郡より持出

御繕出來仕、いつれも遠在之儀ニ付、諸品持出候儀及

難澁、彼所ニて買拂仕候儀も間々御座候

九七九

百五十一

一同所御蔵幷御役人衆居宅垣廻之事

此儀右同断

[上ノ付札]「此儀、追て可被及御達旨候事」

此繁雑帳三巻、明和六年寅六月、御惣庄屋中連印ニて相

達候處、安永七年酉七月、御付札ニ御下ヶ御沙汰ニ相成

候事

(了)

安徳天皇

O家の文書を読んでいるが、その遠祖は大蔵姓原田氏だという。

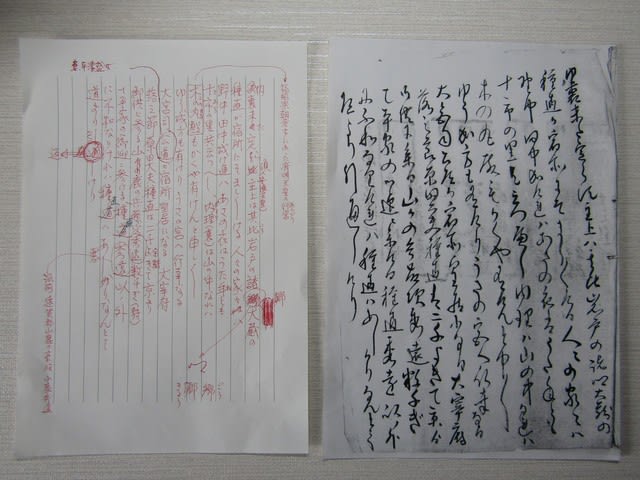

膨大な史料の中に、原田氏に関する紙片が数葉綴じ込んであった。

その中には阿智王の末として、原田姓を含む忌寸(いみき)十一姓十六人が賜姓した経緯が白文で記されている。

文中に「日本記曰」とあることから調べてみると、まさにその通りで引用文のほとんどが「続日本記」の「延暦四年六月条」であることが分かった。

この文章は天保三年十一月、筆者が同姓の人から借りて永く返却することなく「鳴いたし」故に、大急ぎで書写して返却したとある。

十一姓十六人が十姓一十六人になっていたり、ほかにも少々間違いが見え、慌てて書写した結果であろうことが伺える。

今一つの史料は、安徳天皇が九州に逃れ、原田氏の屋敷にとどまられ、のち大宰府落ちをされるにいたる経緯も記されている。

こちらは何とか自力で読み解こうと頑張るうちに、「十市の里」とか「木の丸殿」「うさの宮」「大宰府」などの語句が見え、インターネットで検索すると、こちらは「平家物語」八巻・「緒環(おだまき)」と「大宰府落」から引用した文章を合体させたものであることが判明した。

そこでインターネットで該当部分を検索して読みまくっている。

安徳天皇を我が家にお迎えした原田種直の逸事を、子孫であるO氏が讃えんとして記されたのであろう。

いずれにしろ、このような史料を見つけ出して書き写されるという作業は、この当時では大変な事だったろうと思うのだが、ご子孫の想いが伝わってくる。

(上の安徳天皇の図だが、遊んでおられる玩具(?)は立鼓(りゅうご=流鼓)というものである。

ちなみに私の家の紋は「隅入り角に流鼓紋」、なんでこのような家紋を使っているのか、何とも不思議に思っている。)