昨日手取り高を書いたら、「切米取り」についてはどうか?とのご質問をいただいた。

昨日と同様の資料によると

1、御合力の御切米取御中小姓 10石に付5石5斗宛

1、歩御使番以下御切米 10石高に5石宛て

1、切米取 5石取2石8斗渡

尚、江戸・大阪定詰は切米取10石高に9石、無役は7石

以上

昨日手取り高を書いたら、「切米取り」についてはどうか?とのご質問をいただいた。

昨日と同様の資料によると

1、御合力の御切米取御中小姓 10石に付5石5斗宛

1、歩御使番以下御切米 10石高に5石宛て

1、切米取 5石取2石8斗渡

尚、江戸・大阪定詰は切米取10石高に9石、無役は7石

以上

細川家旧家臣の御先祖探しには、「先祖附」と共に重要な役割を果たすものに、「改正禄高等調」がある。

これは明治七年に、士族である人たちが「白川縣權令安岡良亮殿」宛てに提出した、自身の改正禄高とその時期の自らの職務についての報告である。これが秩禄処分の元になっている。

「我が家は百石取りだった」と言われるお宅も、実質の手取り高は1/4そこそこであった。

例えば禄高百石の某家は改正禄高は貳拾八石七斗とある。どういう基準で算出されているのか判らないが、藩政時代の手取り高とも違うようだ。

天保二年藩財政の逼迫による「手取米減少」の際の「手取り高」についての記録によると

一、熊本居 役付百石取・・・・・26石3斗

一、熊本居 無役百石取・・・・・25石7斗

一、在宅 役付百石取・・・・・ 同上

一、在宅 無役百石取・・・・・ 25石5斗 などと有る。

寸志の家は熊本居で23石2斗、在宅で23石とあるが、寸志を上げるほどの家だから裕福であるとの取り扱いだろうか。

高禄の家では百石当り16石 とか細かい決まりがあり、ここでは省略する。

この後天保年間は大飢饉がつづく。詳しい史料を持たないが、さらに手取り米は減少したものと思われる。

例に挙げたお宅の28石7斗という数字を見ると、熊本居 役付として天保二年より1石4斗ばかり改善していることが判る。

熊本地震の前震からそろそろ(発生時間21時26分)10ヶ月、県内ではまだ小さな地震が時折発生している。

今日は地震当時住んでいた所の周辺を訪ねてみた。あちこちが更地になっている。たった10ヶ月なのに何が建っていたのか思い出せない。

写真館・銀行・設計事務所・クリニック等が取り壊されている。

また違う場所では、見慣れた大きな印刷工場が取り壊され、整形外科クリニックの新築工事が始まっていた。

私が住んでいたMは公費解体待ちの状態、あとはどうなるのか少なからず興味がある。

現在のMの近所にあったスーパーマーケットはずっと放置されたままだったが、経営者がかわり今年に入って改修工事が始まった。

3月下旬にはオープン予定で、遠くまで買い物に出かけていた奥方は大喜びである。

もっともお出かけが大好きな人だから、アシスト自転車であちこち走り回ることだろうが・・・・・

筑後領北の関で、前川勘右衛門とその助っ人が藤田助之進一家を誅罰するという事件が起きたのは、延宝元年七月二十三日である。

縁談のもつれというなんともしまらない原因だが、名門三渕家(前川家)の面目を立てるための私闘ともいえる。

延宝二年二月一日藩主綱利は、「この事件は法のてらすべきものなきため、既往は咎めざるも向後は注意すべし」と諭したという。

三渕家は細川藤孝(幽齋)の実家である。細川家に連なる一族の不祥事だから、このような大甘の裁定となってしまう。

この事件は他藩領で行われ、勘右衛門の従弟・山名十左衛門(三渕家三代)が加勢の為徒党を組んで南関の関を押し通り、そして鉄炮を放つなどの大乱闘が在った。法に触れていることは明らかである。

そして当の勘右衛門は藤田一族の復讐を恐れ逃げ延びた臼杵の地で八月晦日自殺している。(23歳)。一族の面目が一人の若者を死に至らしめた。

十左衛門の妻は松井寄之(細川忠興末子)女であり、有吉家・薮家・谷家などの細川家有力家臣が縁戚に連なっている。

筑後藩に対しての後始末が大事であったと思われるが、二月一日綱利のこの言葉を以て落着とした。

十左衛門は後に家老に列している。

事件の大意は細川綱利家譜に詳しい。

延寶元年癸丑七月廿三日前川勘右衛門重之筑後國北関ニテ藤田助之進父子ヲ討果ス 是ヨリ先キ両人江戸在勤ノ節助之進娘ヲ勘右衛門妻ニ

遣シ度由ニテ粗其約ヲ固メシカ歸國ノ後前川一類ノ故障ニテ破談セシカハ助之進コレヲ恚ミ悪口セシヲ勘右衛門聞テ討果スヘシト云遣ス 助之進

ヨリ噯ヲ入レ一旦和觧ニ及フト雖共勘右衛門噯ニ託シ臆シタリトノ唱ヲ受終ニ暇ヲ請フ 七月十九日願ノ通暇ヲ遣ス 依テ従兄弟山名十左衛門重

澄カ知行所山鹿郡高橋村ニ退去ス 藤田モ同日暇ヲ取ラセタレハ同人本國播州へ歸ラントテ縫殿助ヲ初メ妻子家従ヲ纒メ七月廿三日南関口ヨリ

出ル時前川カ許ニ人ヲ遣シテ若意趣ノ言フヘキアラハ北ノ関ニ相マチテ面決セント言贈ル 十左衛門ハ藤田カ立退ク由ヲ聞付テ前川カ許ニ馳付

ケ此事ヲ聞キ前川ト共ニ藤田ヲ追テ北関ニ至リ先ツ使ヲ以テ藤田ヲ留ム

藤田丘ノ上ニ在テ主従十人計鉄炮ヲ構へ待懸ル 前川カ家士西郷祐道其子平十郎壻諸左衛門山名カ家来加々美横平主ノ矢面ニ立ツヘシトテ

砂烟ヲ蹴立抜連テ蒐ル 藤田主従一同ニ炮發セシカハ祐道諸左衛門砲玉ニ中テ伏ス 平十郎肩先ヲ討セ少モヒルマス進ミ戦フ 十左衛門此隙

ニ岸陰ヨリ跳上リ鑓ヲ擧テ助之進ヲ突伏セ其方先頃士蓄生ト悪口セシハ武士ニ似合サル雑言ナリ真ノ武士ノ擧動斯ノ如シ 山名十左衛門見知リ

タルカト喚リテ止メヲ刺ス 縫殿進馳セ来リ左ノ方ヨリ拂切ニ切付シヲ弓杖一丈計リ飛徐ケル時家来共押隔散々ニ戦フ十左衛門又討テ蒐リ縫殿

進ヲモ突留ル 藤田カ家来皆働キテ死ス 此日申刻ヨリ事始リ酉下刻ニ場ヲ揚ク 山名カ手ニ討死一人手負八人前川カ手ニ討死三人手負二人

アリ其後勘右衛門所々漂泊セシカ翌三月豊後臼杵城主稲葉右京亮ヲ頼ミシニ右京亮懇ニ待遇アリシカ八月晦日勘右衛門密ニ家来ヲ本意ヲ告ケ

自殺セリ 十左衛門ハ追々知行五千石ニ至リ家老職トナル 元禄十一年三月綱利旅行ノ節北ノ関ヨリ十左衛門ニ書ヲ與フ 其略ニ曰先年藤田

父子殺戮働ノ場所今見ルカ如シ心ナキ邑老村女マテ感心セリ天下静謐ノ時家老職ニ其方ヲ持スル事世上希有リト云々

お時間がある方は以下をお読みください。

蒲生家の系図の元図(?)は火災や水害などに遭遇して破損が甚だしい中、その断片を図の様に剥ぎ取って現存の系図の要所に張り付けてある。

この写真は蒲生家で「御十方様(おじゅつかたさま)」と呼ばれる方々の事や、加藤忠廣の正室・相高院について書かれている。

右端の「承応二癸巳年六月八日・・」の記述は別項「忠廣公」に張り付けられているものであり、その没年である。

本文右三列の縦書きは

藤原朝臣鎌足公ヨリ田原藤太秀郷□□を繾四拾三代之後胤

蒲生秀行之御息女家康公之タメニハ御□子□□様ナリ相高院様

ト申アゲタテマツルシカルニ先祖代々菩提ノタメ○(○印以降の文章が見当たらない)

続いて上段

近比ニテハ

・東照権現様

・同 御前様

・蒲生飛騨守氏郷様

御家督ハ文禄元年二月

七日

・同御前様

織田右大臣信長公之

御息女

御法號 (記載なし)

・蒲生飛騨守秀行様

御法號弘真寺様

・同御前様

徳河家康公第八之

御息女ニテ御法號

正清院殿泰誉興安大姉

元和三年己年八月卅日薨

・會津下野守秀郷様

御法號見樹院様

寛永四年逝去

・同御前様

・加藤肥後守忠廣様

御法号成徳院様

承應二年可癸巳六月八日

・同室東照権現様

御孫

相高院殿法譽良感大禪定尼

承應三年癸巳六月八日

右一ツニ御國ノ□奉申上候處御十方様△(下段△印へ改行)

△右近比ニテハ東照権現様ヨリ相高院様マデ

御拾方様□□末代菩提ノタメ承應

年中ニ加藤忠廣公室相高院殿法

譽良感大禪定尼

江戸朝(浅)草ヨリ西福寺住持

釋枩儀至肥後熊本江御同

々ニテ御下國ニ相成差ヨリ蒲生

大次郎秀正并ニ公郷子蒲池

久三郎忠行是共ニ相高院尼

様御合被成シ コレヨリスグサマ御

再建之方江御カカリ於古小澤町

江江戸朝草西福寺本坊□□□

院蒲生忠行見分之上壱坊之御

縄張スグサマ御普請ニ御取カカラセ

右□何事茂一サイモ□ス出来揃早速ニ

御同々之御僧コノ新寺之一坊ニ御

スエコミニ相成然ニ江戸ニてハクボヲ(公方)サマ御

ワケニヨツテ松平西福寺ト御トナエニ相成

以□□御一坊ハ右御十方様御タメニ寺領

五百石

コレヲ年々准□カレ候テ寺号西福寺

ト奉申候也

然處相高院様ハスグサマ出羽ノ庄内江御

趣比時蒲生久三郎忠行御ヨビ被成

テ思召候ニ扨朝廷之地ニ出生仕タルカラワ

ナルベクタケ忠義ヲツクシ然ルトコロ

忠臣□□君ニツカエズト云事アリ 武士ニ

限ル事デハ無之□ヱ共武之道ハハイシ

セツシヤモ奥州ヨリハルバルカケテ

當國ニ一坊再建奉仕茂御拾方様之内

提菩(ママ)所ニテシズマリ御座候成□

御方モ御有被成シカルトコロ御附人

□有テ御當國ニソノママ居候ヤカテ

有之由候ヱ共此人ハ千(血)筋ニテハ無之ソレニ

ヨツテ武ハトキハイレシ民ニカニキチイヲシテ

モ我血筋後胤□

御當國江御十方様ガタメ末代

菩提之御タメ西福寺

同様後末々迄代々居

ラレル □

相高院尼

蒲生久三郎忠行殿

右之通加藤相高院様・・(以下不明)

熊本の地下はまだ壊れています。震源が少し離れましたが最近度々小さな地震が連発しており、まだまだ警戒をゆるめず過ごすことが大切だと感じています。

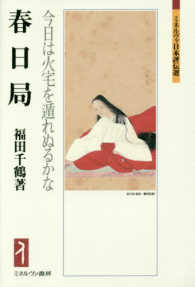

今日の史談会に於いて、会員のN君から渡されてこんな本が出版されていたことを知りました。定価1,000円です。お買い求めください。

ミネルバ日本評伝選の最新版1月20日発売の福田千鶴氏著の「春日局 - 今日は火宅を遁れぬるかな」である。

ミネルバ日本評伝選の最新版1月20日発売の福田千鶴氏著の「春日局 - 今日は火宅を遁れぬるかな」である。

三代将軍・徳川家光の生母は春日だったのか。一次史料から検証することで、一本筋の通ったぶれない生き方をした春日その人に迫る美濃の斎藤家に生まれ、母方の稲葉家の養女となる。戦国の動乱を経て開幕後、江戸城に上がり、三代将軍・徳川家光の乳母として出世。二代将軍徳川秀忠の正室・江の死後も女中として主君・家光に仕え、江戸時代を通じて続く大奥の基礎を築いた。本書は、一次史料と客観的事実関係からその生涯を検証し、家光の生母の謎に迫る。そして、一本筋の通ったぶれない生き方をした春日その人に迫る。

はしがき

第一章 稲葉福とその家族

1 斎藤家と稲葉家

2 稲葉正成との結婚と離婚

第二章 乳母から本丸表の局へ

1 将軍世嗣の乳母

2 江戸城本丸表の局

第三章 春日局の時代

1 表の局から春日局へ

2 将軍家の跡継ぎ問題

第四章 春日局の栄光と晩年

1 政治家としての春日

2 晩年の生活

主要参考文献

あとがき

春日局略年譜

人名・事項索引

福田 千鶴[フクダ チヅル]

2016年12月現在 九州大学基幹教育院人文社会科学部門教授

こちらもヤフオクに出品されている品、細川光利(光尚)公の書状である。

光尚が光利を名乗ったのは、寛永12年である。従四位下侍従に任官し肥後守となった。

寛永15年天草嶋旗の乱に出陣して活躍した。18年春には光貞と改名している。

この書状はその間約六年の間に書かれた書状である。宛名の人物がよくわからず書状の内容も特定しがたい。

これもちょっと気になる品である。

文政10年12月21日、この日杉浦仁一郎が奉行になっている。当時の藩主は齊護であるが、齊護が藩主になるについてはこの杉浦が尽力している。

前藩主・齊樹が病となり江戸に於いては一ツ橋家(正室実家)からの養子を迎えることが画策されていた。

文政9年1月15日江戸留守居・中川唯之允が江戸から急使として国元へ馳せ帰りこのことが報告された。細川の血脈が途絶えることを憂いた藩重役は、幸い在国していた先の藩主(齊樹の父)浜町様(齊茲)を説き宇土支藩藩主・立政を次の藩主に迎えんと決した。

そのことを江戸へ伝えるための難役を務めたのがこの杉浦仁一郎(当時奉行副役)である。1月18日杉浦は熊本は熊本を発ち、一日前に再び江戸へ向かった中川を箱根で追い抜き熊本ー江戸間を八日間で馳せ抜けて大役を果たした。

2月12日齊樹が死去、29日には宇土支藩藩主・立政を次の藩主とするべく幕府に届け出、3月28日是が認められ本家相続となった。

今もって語り伝えられる杉浦仁一郎の名をたからしめた事件である。

スリッパの底に異物感がする。取り上げてみると1㎜立方程のガラスの破片が食い込んでいた。

4月14日の地震で壊れた電子レンジの扉のガラス破片だとすぐに分かった。電子レンジの扉のガラス(外側)は割れると1㎜立方程の大きさで粉々に割れるのだ。

何故か二重になっている内側のガラスは割れずにいたので何となく使い続けて来たが、奥方が買い換えようと云いだしたそんな矢先のことであった。

すっかり掃除をしたつもりでいたが、転居先までついてきた。

壊れた家具類は大方棄てたが、運び込んだ洋タンスは本の山に倒れこんだせいで蝶番がねじれたらしく開け閉めが少々具合が悪い。

ベッドも大量の本と本棚の下敷きになったせいか、最近時折ギシギシと悲鳴を上げる。飾り棚の扉も同様である。

しかしながら「もったいない主義」で、人間同様残り少ない人生を共に「一病息災」でいこうと思っている。

二度の地震の後、膨大な量の壊れた家具や家電製品その他が街中に積み上げられていた。

楽しい思い出を作ってきたであろうピアノやゴルフ道具なども無造作に捨てられ雨に打たれていた。

マンションの住人達は改まった挨拶を交わすこともなく、新たな避難先を求めてチリジリに分かれていった。

奥方が奔走して地震からひと月後には現在の住まいに落ち着いたものの、少々狭くはなったがこの齢になるともう転居は願い下げにしたい。

もうやめにしようと思ったベランダの植物類がまた数を増している。奥方が大事に抱えて引っ越してきた「シャコバサボテン」は直径80㌢ほどになり、今見事に花をつけている。

ビオトープも春にメダカを入れるばかりになった。

地震発生から今日で八ヶ月「狭いながらも楽しい我が家」である。

今年を表す漢字にやはりというか「金」に決まりましたね。いろんな意味合いが言われているようですが、何と言ってもオリンピックの「金」でしょうね。

私にとっては「恐」ですがこの文字以外には有りえないでしょう。

熊本地震の前震から明後日でもう八ヶ月・・・・その後遺症はわが部屋の床に散乱する本や資料の山です。

未だ時折余震があって恐怖心から完全に逃れることが出来ずにいます。

久しぶりにオンボロ筆で書いてみました。

御用之覚書 (細川家関係のみ抜粋)

一拙者共事、七月朔日肥後熊本ヲ罷立、同二日八代へ到着仕、征西将軍之菩提所悟真寺と申禅寺へ参申候、則住持ニ逢候而記録等事尋申候所、古ハ文

書記録等も有之候得共、兵乱ニ紛失仕候由ニて、文書之類一紙も無御座候、後醍醐天皇并征西将軍之御位牌有之のミニて御座候

一七月七日ニ薩摩へ入申(以下略)

方々ニ而御馳走之覚 (細川家関係のみ抜粋)

一越中守殿ゟ之議ハ先書ニ申上候通、末藤新衛門并ニ進藤又市・上田左次衛門・大木舎人内小川十衛門、此四人之外、文書等之よミ合又者自然病人等

有之時之為ニとて、石川寿元と申医師ヲ御付被成候、右之五人熊本ゟ薩摩堺迄送り被申候、扨夜宿・昼休之所兼而ゟ被定置候と相見へ、掃除已下無

残所様子ニ御座候、所々之郡奉行出合、諸事肝煎被申候、此度日向堺高森と申所迄右之五人衆十四五日已前ゟ出迎候而被居候、拙者共事、内々ハ

七月廿二三日之頃肥後地へ入可申と存候へ共、薩・隅・日三州之間事之外嶮難、其上七月中旬ゟ打続雨降申候故山川水漲湓仕、行路とまり申事度々

ニ候故存外道々はかゆき不申候、漸今月五日ニ肥後地へ入申候、御馳走之段々右之通ニ而御座候、諸事御丁寧之段尽筆紙候事、付り、細川丹後守殿

御居所宇土と申所罷通候刻、家老井門次郎左衛門と申仁ゟ使者ヲ出し被申事、

(了)

「大日本史」編纂の為の史料を得べく水戸光圀の意を受けて、彰考館の佐々介三郎は貞享二年九州に入っている。

その活動の詳細は京都大学文学部所蔵の「大日本史編纂記録」に残されている。その一部が平成十三年財団法人神道大系編纂会・神道古典研究所の「神道古典研究所紀要・第七号」として発表された。小川幸代・大塚統子両氏の翻刻によるものである。

一(貞享二年六月)廿四日之午後長崎ヲ出、茂木へ着■夜舟ニ乗申候所風波あしく、廿八日之暁肥後之川尻へ着仕候、越中守殿ゟ兼而御申付置候と見

へ、宿之亭主舟ニて迎ニ罷出候而則其家へ参申候、■(追)付所之町奉行見廻ニ参申候、暫通候而何方へも案内仕候様ニとて末藤新左衛門ヲ被下候、

則新左衛門同道仕候而川尻之大慈寺へ参、文書等披見申候、何ニても御用ニ入申事無之、古キ鐘有之、文体も拙からざる銘有之故写取申候、其ゟ

檜垣女之旧跡之寺へ参候へ共何ニても無御座候、則其晩熊本城下へ着、兼而御申付置宿へ末藤案内被申候故則落着申、翌廿九日ニ末藤同道、清

正之菩提所本妙寺と申法華寺へ参申候、清正朝鮮ゟ携来申候書之由ニて、朝鮮本数多有之候へも、御当用ニて無御座候故ざつ/\と見申候、宗尊

親王真蹟之日本紀竟和歌全弐■(巻)有之、扨々見事成物ニ御座候、住持写ニてくれて候故被申候故、則頼置申候而罷帰申候、其外ハ何も無御座候、

藤崎八幡又ハ成道寺なと申候寺、旧跡之由ニ御座候故参候而尋申候へ共、何ニても無御座候、もハや熊本城下ニ御用無之故只二宿仕、明朔日ニ八

代之方へ赴、薩摩へ越へ可申候と存候、八代之近所ニ護真寺と申征西将軍宮懐良之菩提所ニて文書等有之由承申候間、必々参候而見可申候、又菊

池郡之内ニ菊池氏之寺二ヶ所有之、文書有之由、是ハあその隣ニ御座候間、薩摩ヲ仕廻、阿蘇へ罷出候時分参可申と存候

一所々之大名衆、別而細川殿ゟ御馳走之次第、別紙ニ書付近々申候、此書状と同ク被備高覧候而可被下候、已上

六月廿九日夜戌 介三郎

熊本城天守閣復旧整備事業は公募型プロポーザルにおいて(株)大林組に決定し、熊本市はその「技術提案書」を公表した。

|

甚大な被害を受けた熊本城の現況は、熊本市民といえども全貌を知ることは出来ない。

(一財)熊本城顕彰会と熊本市が共催する講演会「熊本地震と熊本城」に出席した。

■石垣にみる築城と城下町造り 富田紘一氏(熊本市文化財専門相談員)

■今回の熊本地震による熊本城の被害状況 鶴嶋俊彦氏(熊本城調査研究センター文化財保護主幹)

■今後の熊本城の復旧について 網田龍生氏(熊本城調査研究センター副所長)

御三方から熊本城の過去・現在・未来について貴重なお話を拝聴、復旧復興は長い時間と膨大な費用などを要するが、100年先の熊本城も文化財としての価値を失うことなく伝え残す為の熱意が感じられて有意義なものであった。

熊本市では11月1日から熊本の城復興財源にあてるため「復興城主」制度を設けた。

全国の皆様に温かいご支援をお願いしたい。