2011年の三陸沖の大地震で東北太平洋側が大惨事になった。

今でも復興中ですが、ひときわ注目されている海産物屋さんがある。

そこの若旦那、山内恭輔さんは15年ほど前にスタッフとして働いてくれていた。

その彼が、ITメディア・ビジネスで取り上げられていたのを、今日発見した。

記事の日付は2017年3月16日だった。

記事を引用させてもらいます。(取材はサイボウズです)

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1703/16/news036.html

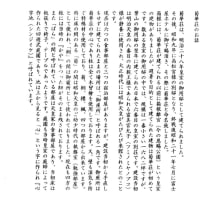

逆境を乗り越えて:南三陸町で躍動する小さな会社の大きな挑戦

「一体何のために働くのか。震災で社員の意識が変わりました」

東日本大震災から6年が過ぎた。宮城県北東部に位置する南三陸町は、大地震による津波で壊滅的な被害を受けた地域の1つで、実に町の約8割が消失した。いまだ復興は道半ばで、大型トラックが町中を行き交い、宅地造成などのために土が盛られた山が至るところにある。

人口も激減した。震災前は1万8000人だったが、現在は1万4000人に。さらに2030年には約9000人にまで減少するという予測が出ている。復興にとどまらず町全体の活性化も、それが南三陸町に突きつけられた厳しい現実である。

そんな南三陸町で今、活気付く会社がある。地元で65年以上続く「山内鮮魚店」などを運営するヤマウチだ。南三陸町は漁業が盛んで、サンマやカキ、ホヤなど海の幸が豊富。そこで収穫した魚介類を実店舗やECサイトで販売したり、全国のスーパーマーケット向けに水産加工品の製造販売を行ったりする。震災後に業績は落ち込んだものの、現在は回復基調にあり、さらなる飛躍に向けて「田舎でもクリエイティブに」をモットーに、働き方改革を推し進めているのだ。

働く意味

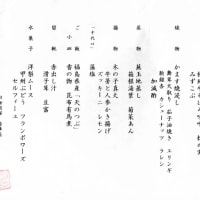

ヤマウチでは以前、約300種にもおよぶ水産物を取り扱っていたが、震災によって原料が激減(グラフ参照)。店舗や事務所、工場も津波によって壊され、震災後しばらくはとても事業どころではなかった。

しかし、南三陸町で生活する人々の要望もあり、2011年8月、場所を高台に移してプレハブ小屋の実店舗で商いを再開した。とにかく町には店がない状況だったので、水産物だけでなく、精肉や日用品なども販売し、食堂も併設した。時を同じくして、震災前に働いていた社員の半数以上も戻ってきたのだ。

こうして事業を再スタートしたものの、社員の心中は複雑だ。冒頭の言葉は、同社の山内恭輔専務のものである。一歩間違えれば自分が死んでいたかもしれない、そんな思いが山内氏を含めて全社員の胸の中に常にある。いつ何が起きるか分からない、そうした状況で働く意味とは何か……。

働くのであれば、楽しく働きたい。時間を無駄にはしたくない。山内氏はそう思った。

「よく田舎の仕事には魅力がないと言われます。特に水産加工の仕事はキツイというイメージがあるので、社員はやりがいを持たなければ辞めていくし、若者も面白い仕事を求めてどんどん都会へ出て行ってしまいます。だからこそ、彼らに魅力的な仕事、働きがいのある環境を提供することが我々の役目ではないかと考えました」

ヤマウチで毎日働きたくて仕方ないような会社にすること、それが長い目で見たときに南三陸町という町の存続にもつながるのだ。そう山内氏は心に誓い、行動に移したのである。

とはいえ、アイデアや構想は頭の中にあったものの、現実的に震災後しばらくは人が住む場所もままならなかったので、工場の片隅を事務所代わりにするしかなかった。広さは10畳ほどで、窓もないような場所だった。そうした苦しい状況を何とか耐え、2016年夏に新しいオフィス兼工場を立ち上げたのである。

BRT(バス高速輸送システム)の志津川駅近くに建つそのオフィス内部は、まるで都心にあるスタートアップ企業のような雰囲気で、社員たちがコーヒーを飲みながらソファで談笑する光景が日常的に広がっている。とても水産加工の会社というイメージからはほど遠い。

「皆が生き生きと働ける場を作りたかった」と山内氏は話す。

「働いてくれる人がいなくなったら会社は終わりですからね」

売り上げ伸びるも社員は疲弊

そう吐露するのは、過去の苦い経験があるからだ。

今、ヤマウチの事業の柱の1つになっているのが自社ECサイトで、2004年に山内氏が1人で立ち上げた。当初はまったく売れずに、月商3000~5000円という目も当てられない状況が続いた。ECに関しては山内氏も素人同然で、他社の人気サイトを見よう見まねしてみたり、商品写真の見せ方を変えてみたりと、試行錯誤の連続だった。「周囲に教えてくれるような人もいないのですべて独学でした。睡眠時間も削って、手探り状態で運営する日々でした」と山内氏は振り返る。

立ち上げから3年間はほとんど芽が出ずにいたが、そうした中でもコツコツと取り組み、1年くらいかけてサイトのリニューアルを実施。新たなASPサービスを活用したり、カートシステムを刷新したりして、徐々に売り上げが伸び始めたという。

軌道に乗りかけたところで、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」などのECモールに出店を開始。そこで販路を広げることで一気にビジネスが拡大した。2009年には「日本オンラインショッピング大賞 最優秀小規模サイト賞」を受賞した。

ところが、である。販路拡大によるビジネス成長とは裏腹に、ECモール各社でサービスの運用方法が異なるため、担当社員は同じ商品を販売するのでも、それぞれのやり方に合わせないといけなかった。さらにタイムセールのキャンペーン広告を入稿しろだなんだと、頻繁に運営会社から指示があって、スケジュール期限に追われていた。その結果、作業量が膨大になり、社員は疲弊していった。

また、ECモールに出店すると各社にロイヤリティを支払う必要があるし、商品購入者の顧客情報を自社サービスでは利用できないという制約もあった。

「ECモールを使うことで販売額自体は上がるのですが、利益はそれほど出ていない状況でした」

あるとき、山内氏がスタッフに目を配ると実につまらならそうに働いている。そして気が付けば、1人、また1人と辞めていったのだ。

「もういい。止めよう」。山内氏は決断する。ECについては、自社サイトだけに注力することにした。自分たちのペースで、しっかり顧客に対応できる商売をしていかないと駄目になるという危機感があった。

そうした最中に東日本大震災が起きた。結果的にそれが後押しとなり、もう無理だと思い、楽天やヤフーなどに連絡して解約を伝えた。ただし、自社サイトだけでやるにしても、原料は不足し、働く人もいなかった。再びECサイトで販売できるようになったのは、2013年1月まで待つことになる。

権限委譲

ECサイトの再開に合わせ、働き方改革の一環として、社員1人1人にもっと仕事を任せるようにした。

これまで10年以上にわたって、ECサイト事業とB2B事業については、山内氏が統括責任者として切り盛りしてきた。その結果、社員は自分たちで考えて手を動かそうとせず、すべて指示待ちの状態になっていたのである。

「どんどん自分で意思決定できるほうが、仕事にもっとやりがいが持てるはず」

そこで山内氏は権限委譲して、多くの仕事や役割を社員たちに担ってもらうように変えた。そしてすぐに山内氏を頼らずに、社員たちだけで考える習慣をつけさせようと、極力オフィスにいないようにした。もちろん、商品販売管理で必要なエクセルシートなど、最低限業務が回るための仕組みは用意した。

次第に社員に責任感が出てきて、事業の売り上げについても意識するようになった。

一方で、失敗も積極的に奨励した。2016年末にあったエピソードを紹介しよう。

同社のECサイトの売り上げが最も伸びるのが年末年始。この時期に海産物を食べたいというニーズが高まるからだ。ただし、あまりにも注文が殺到するため、在庫を見ながらタイミングを計って注文をストップしなければならない。そのタイミングを1日早めるか、前年よりも1日延ばすかで、売り上げはかなり変動する。

そのさじ加減は経験や読みの良さなどがモノを言うが、2016年末は社員たちが安全策をとり、例年よりも2日早く注文をストップした。当然売り上げは前年を大きく下回った。

ビジネス上では失敗だが、そのことを身を持って体験したことは大きいと山内氏は考える。

「やはり実際に自分たちで考えて、運営してみないと分からないことが多いのです。それまで僕がいくら言い続けていても、結局のところ彼らの経験にはなっていなかったのですから」

顧客の声を聞き、すぐに要望を形に

社員に責任感を持たせるとともに、ECサイトで売り上げを伸ばすための労力も惜しまない。その1つが「顧客の声」の収集、活用である。

同社では顧客とのあらゆる接点を専用のデータベースに入力、蓄積している。以前は紙やエクセルシートで管理していたが、震災によって約11万件の顧客リストが消失したことで、現在はサイボウズが提供するクラウド型データベースアプリ「kintone」を活用している。

同社がユニークなのは、とにかく電話で顧客と会話することを重視している点だ。一般的なECサイトだとメールのみのやり取りで終わるが、可能な限り直接的な対話が望ましいと考える。「例えば、問い合わせなどの電話がかかってきたら、すぐに切らずにできるだけ長電話しろと社員に言っています」と山内氏は笑う。

このスタンスはいかなるときも変えない。例えば、海が大しけで予定よりも海産物が入ってこない日には、注文をくれた顧客すべてに電話して「今日は天候が悪くて水揚げできません」などと状況を伝える。それが100人でも200人であってもだ。

「インターネットのサービスだけども、結局は人と人とのつながりなので、そこを一番大切にしています」

顧客と直接対話することでより真摯(しんし)かつスピーディー対応ができるようになるし、要望や疑問などをいろいろと話してくれるようになる。そして同社が優れているのは、顧客の要望を聞いて終わりではなく、すぐに形にすることだ。

例えば、商品の量が多いと言われれば、即座に少量タイプの商品を販売する。生サンマの保存方法が知りたいと聞かれれば、それをECサイト内のFAQコーナーに写真付きで掲載する。さらにはサンマを使ったレシピもコンテンツにして紹介する。このように顧客の要望や期待に応える姿勢を徹底的に貫いているのだ。こうした取り組みによって、現在の平均リピーター率は6割に上るという。

昨年からは常連客の手厚いフォローアップも始めた。年間購入金額が最も大きいトップ10組(夫婦など)を東京の日本料理屋に招待し、ヤマウチの社長をはじめ、注文担当の社員や工場で働く社員なども交えて会食する。そこで顧客と社員が顔を合わせ、直につながることでより信頼関係を強めることができると考える。そしてまた、この場も顧客の声に耳を傾ける絶好の機会だととらえている。

「まだ完全には南三陸町の海の幸は復活していない」と山内氏。震災が起きる前、原料は潤沢で、どんなに注文が来ても顧客に出せる状態だった。しかし今は受注量を調整しなくてはならなくなった。そうした逆境の中で業績を伸ばしていくには、やはり社員個々人のパフォーマンスが重要になってくる。

「会社は人で成り立っています。僕1人で考えたアイデアよりも、50人で考えたアイデアの方が良いに決まっている。働き方を変えて、どんどんアイデアが出る環境を作れば、業績も上がると信じています。だけど僕らは何も100億円企業を目指すのではありません。それよりも社員が幸せになる会社を目指すのです」

そう言い切った山内氏の目は明るい未来を力強く見据えていた。ヤマウチの挑戦はここからが本番だ。

(取材協力:サイボウズ)

地元に帰って、復興の役に立ち、さらに彼の周囲に信頼されて、、、嬉しいかぎりです。

若いときに目指したことと、その時に必要に目覚めてすることは、、、違って当然だと思います。

いい生き方を見せてもらっています!