写真①:標高249㍍か、235㍍か、国土地理院の次回修正時の図化観測が注目される在自山

=福津市在自で、07年5月23日午後1時36分撮影

・琢二と清の郷土史談義

『津屋崎学』

第29回:2007.5.24

「在自山」の高さは2説のどっち?

清 「山登りにいい季節になったね、おいしゃん(叔父さん)。5月11日の吉村青春さんのブログ『津屋崎センゲン』に〝初夏の「宮地岳―在自山」縦走登山〟の〈日記〉が載っとったよ」

琢二 「そうだったな。津屋崎の東に連なる里山の縦走だが、その在自山(あらじやま)=写真①=の高さに2説あるのを知っとうや?」

清 「エーッ、初めて聞く話ばい」

琢二 「吉村青春第一詩集『鵲声―津屋崎センゲン』の口絵2㌻に載った〈在自山から津屋崎・渡半島大峰山を望む〉写真の説明で〈在自山(標高249㍍=国土地理院1/2.5万地形図)〉と書いてあるのに気付いたか」

清 「いいえ。ちょっと詩集を開いてみるよ。アッ、本当や、確かにそう書いてある」

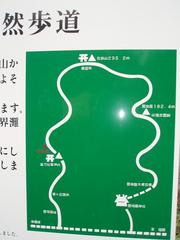

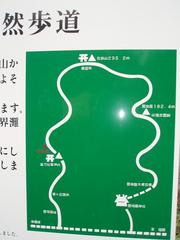

琢二 「実際、山頂には〈在自山249m〉と書いた案内板が、設置されとるばい=写真②=。青春さんに聞いた話では、山の高さは国土地理院が測定した標高で表記されると学校で教えられたが、在自山の標高を235㍍とした〈1/2,500津屋崎町基本図〉もあり、津屋崎観光協会が作った『つやざき観光マップ』や、福津市が建てた〝宮地嶽自然歩道〟の案内地図=写真③=では〈在自山235.2m〉と書かれとるから、どっちが正しいのか調べたそうたい」

写真②:山頂に設置されている〈在自山249m〉の案内板

=福津市在自山で、2007年5月11日午前11時03分撮影

清 「ちょっと、待って。僕が持っている福津市地域生活部産業観光課と市観光協会が発行した『ふくつ観光地図』には、〈在自山249m〉と表記されとうよ。いや、ばってん、2007年3月に福津市男女共同参画地域づくり実行委員会が編集・発行し、問い合わせ先が福津市総合政策部男女共同参画推進室になっている『福津市 歴史&自然散策マップ』では、〈在自山235m〉となっとうね」

写真③:〈在自山235.2m〉と書かれた福津市設置の〝宮地嶽自然歩道〟案内地図

=福津市在自・「金刀比羅神社」横の在自山登山口で、07年2月9日午後3時46分撮影

琢二 「そのように、2説の標高を書いた地図が出回っているわけたい」

清 「なして(なんで)、標高に14㍍も差がある2説があるんやろうか」

琢二 「青春さんが国土地理院に尋ねたところ、在自山の標高249㍍は頂上に三角点や水準点がないため、空中写真から図化機という機械を使って観測した値で、縮尺による精度や観測者の技量差で235㍍とする説もあり、縮尺の大きい津屋崎町基本図の精度が高い。次回修正時に図化観測を行い、数値の違いがあれば地形図の標高を訂正したい。貴重な指摘ありがとうございました、と回答されたそうな」

清 「フーン、そうなんだ」

琢二 「だから、青春さんの詩集では、〈在自山(標高249㍍=国土地理院1/2.5万地形図)〉と表記し、国土地理院刊行地形図に基づく標高と補足説明したそうたい。国土地理院が次回修正時に図化観測を行い、数値の違いがどう地形図の標高に反映されるか注目されるばい」

清 「在自山は、津屋崎を代表する山やけど、そう言われるとなんだか大きく見えてくる」

「在自山」の位置図

(ピンが立っている所)

=福津市在自で、07年5月23日午後1時36分撮影

・琢二と清の郷土史談義

『津屋崎学』

第29回:2007.5.24

「在自山」の高さは2説のどっち?

清 「山登りにいい季節になったね、おいしゃん(叔父さん)。5月11日の吉村青春さんのブログ『津屋崎センゲン』に〝初夏の「宮地岳―在自山」縦走登山〟の〈日記〉が載っとったよ」

琢二 「そうだったな。津屋崎の東に連なる里山の縦走だが、その在自山(あらじやま)=写真①=の高さに2説あるのを知っとうや?」

清 「エーッ、初めて聞く話ばい」

琢二 「吉村青春第一詩集『鵲声―津屋崎センゲン』の口絵2㌻に載った〈在自山から津屋崎・渡半島大峰山を望む〉写真の説明で〈在自山(標高249㍍=国土地理院1/2.5万地形図)〉と書いてあるのに気付いたか」

清 「いいえ。ちょっと詩集を開いてみるよ。アッ、本当や、確かにそう書いてある」

琢二 「実際、山頂には〈在自山249m〉と書いた案内板が、設置されとるばい=写真②=。青春さんに聞いた話では、山の高さは国土地理院が測定した標高で表記されると学校で教えられたが、在自山の標高を235㍍とした〈1/2,500津屋崎町基本図〉もあり、津屋崎観光協会が作った『つやざき観光マップ』や、福津市が建てた〝宮地嶽自然歩道〟の案内地図=写真③=では〈在自山235.2m〉と書かれとるから、どっちが正しいのか調べたそうたい」

写真②:山頂に設置されている〈在自山249m〉の案内板

=福津市在自山で、2007年5月11日午前11時03分撮影

清 「ちょっと、待って。僕が持っている福津市地域生活部産業観光課と市観光協会が発行した『ふくつ観光地図』には、〈在自山249m〉と表記されとうよ。いや、ばってん、2007年3月に福津市男女共同参画地域づくり実行委員会が編集・発行し、問い合わせ先が福津市総合政策部男女共同参画推進室になっている『福津市 歴史&自然散策マップ』では、〈在自山235m〉となっとうね」

写真③:〈在自山235.2m〉と書かれた福津市設置の〝宮地嶽自然歩道〟案内地図

=福津市在自・「金刀比羅神社」横の在自山登山口で、07年2月9日午後3時46分撮影

琢二 「そのように、2説の標高を書いた地図が出回っているわけたい」

清 「なして(なんで)、標高に14㍍も差がある2説があるんやろうか」

琢二 「青春さんが国土地理院に尋ねたところ、在自山の標高249㍍は頂上に三角点や水準点がないため、空中写真から図化機という機械を使って観測した値で、縮尺による精度や観測者の技量差で235㍍とする説もあり、縮尺の大きい津屋崎町基本図の精度が高い。次回修正時に図化観測を行い、数値の違いがあれば地形図の標高を訂正したい。貴重な指摘ありがとうございました、と回答されたそうな」

清 「フーン、そうなんだ」

琢二 「だから、青春さんの詩集では、〈在自山(標高249㍍=国土地理院1/2.5万地形図)〉と表記し、国土地理院刊行地形図に基づく標高と補足説明したそうたい。国土地理院が次回修正時に図化観測を行い、数値の違いがどう地形図の標高に反映されるか注目されるばい」

清 「在自山は、津屋崎を代表する山やけど、そう言われるとなんだか大きく見えてくる」

「在自山」の位置図

(ピンが立っている所)