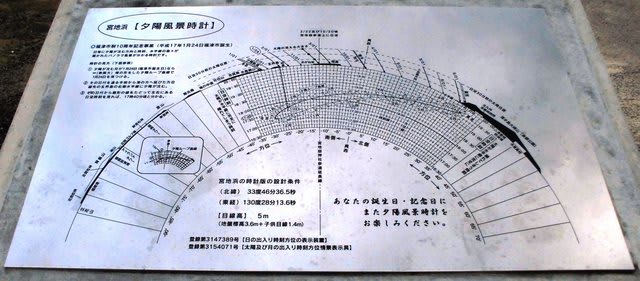

写真①:縦軸に日没時刻、横軸に方位と水平線に見える約150度の「パノラマ風景」が刻まれた宮地浜「夕陽風景時計」の版面

=福津市宮司浜4丁目で撮影

・連載エッセー『一木一草』

第62回:夕陽風景時計は夕陽時計にあらず

〝七つ星〟の宮地浜「夕陽風景時計」

「夕陽時計」と呼ぶのは魅力格下げ

最近、言葉を約めて呼ぶのが流行っているようですが、福岡県福津市宮地浜にある夕陽風景時計=写真①=までが夕陽時計と約められ、遺憾に思います。

宮地浜「夕陽風景時計」は、福津市のまちづくりボランティア団体「津屋崎千軒 海とまちなみの会」が、市制施行10周年記念事業として平成26年(2014年)7月6日、市民ら約2百人から寄せられた募金約40万円で「宮地嶽神社」参道石段最上部から、真っすぐ1.4㌔先の宮地浜に設置。会員の緒方義幸さん(福津市)の考案(実用新案登録)で、扇形に描いたステンレス製の時計版の縦軸に日没時刻、横軸に方位と水平線に見える志賀島(福岡市)や相島など島影の約150度の「パノラマ風景」を刻み、横八文字形の夕陽ループ曲線をたどれば、一年間を通じて「夕陽」が沈む方向と時刻が分かる時計です。幅1.1m、奥行き70cm、高さ90 cmで、時計版面はステンレス製。

「海とまちなみの会」は宮地浜「夕陽風景時計」設置と同時に、福津市都市計画課と共働で同時計前を発着点として、「宮司・浜の松原」、2千kmもの海を渡る蝶・アサギマダラが立ち寄る「津屋崎浜」、江戸時代から製塩と海上交易で栄えた〈津屋崎千軒〉の古風な趣のある町並みを経て、年間約250万人が訪れる「宮地嶽神社」を回遊する「津屋崎里歩きフットパス」(歩程6.8km、所要時間2時間30分)を市内初のフットパスとして開設しました。「津屋崎里歩きフットパス」は平成27年9月30日、「新日本歩く道紀行100選選考委員会」(現NPO法人「新日本歩く道紀行推進機構」=理事長・下光輝一「健康・体力づくり事業団」理事長=、事務局東京)から『絶景の道100選』第一次選定45コースの一つとして、福岡県内からただ一か所認定されました。

「宮地嶽神社」参道石段最上部から2月23日ごろと10月18日ごろ年に二度だけ、夕陽が参道を黄金色に照らしながら玄界灘に浮かぶ相島(福岡県新宮町)の背後に沈む光景が、平成28年(2016年)2月に人気アイドルグループ「嵐」のJALの国内旅行企画『先得』シリーズ新CMで、〝光の道〟としてテレビ放映され、全国的に知られる絶景スポットになりました。宮地浜「夕陽風景時計」も、NHK総合テレビで平成28年12月2日に「夕日の町に新名所」として福岡県内で放送され、同月28日の「NHKニュース おはよう日本」で「人気! 夕日が見える新名所」として全国放送されて有名に。

「夕陽風景時計」は1号基が福岡県古賀市の海岸に設置、宮地浜「夕陽風景時計」が2号基です。その後、沖縄県などにも設置されましたが、私たち「海とまちなみの会」のボランティアガイドでは宮地浜「夕陽風景時計」は〝七つ星〟の夕陽風景時計と紹介しています。古賀海岸の1号基よりバージョンアップし、①時計版を真西ではなく、「宮地嶽神社」参道延長線上に合わせた②夕陽が沈む30分、20分、10分前の太陽の位置と軌道を示した③ここから見える水平線上の島々や山々、建造物などの約150度の大パノラマを描いた優れものだからです。考案・設計者の緒方さんは、季節毎に夕陽の沈む方向や、周囲の景観などから設置場所毎に夕陽風景時計を〝五つ星〟でランク付けしていますが、宮地浜「夕陽風景時計」は寄付き易さや居心地の良さなどから格上の〝七つ星〟の夕陽風景時計、と高く評価されています。

「夕陽風景時計」は単に夕陽の沈む方向、時刻を刻んだ「夕陽時計」ではなく、水平線上に見える島々や山々などの約150度の大パノラマ風景をも描いた周囲の景観を合わせて楽しむツールです。このため、「海とまちなみの会」では時計版の手前に「夕陽と風景が分かる時計」のステッカーを貼っています=写真②=。夕陽風景時計は夕陽時計にあらず、のゆえんです。

写真②:「夕陽と風景が分かる時計」のステッカーが貼られた宮地浜「夕陽風景時計」

=福津市宮司浜4丁目で、2018年2月23日撮影

ところが、2018年10月27日に開催の宮地浜ウォーキングイベントのチラシでは、夕陽時計として記載されていました。〝七つ星〟の夕陽風景時計が、格下げされてガイドされているようで、募金を寄せられた全国の皆様にも申し訳ない気持ちです。

写真②:赤レンガ造りの通称「塩倉庫」(熊本塩務局津屋崎出張所文書庫)

写真②:赤レンガ造りの通称「塩倉庫」(熊本塩務局津屋崎出張所文書庫)