60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

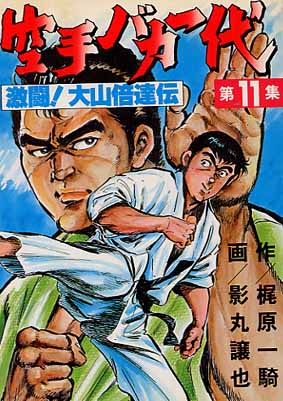

●漫画・・ 「空手バカ一代」..(2)

昭和の格闘劇画の名作、「空手バカ一代」は、講談社の週刊少年マガジンに1971年5月から77年12月まで大長編連載され、ストーリーを作る劇画原作は、昭和の劇画原作の帝王、梶原一騎氏で、作画は前半がつのだじろう氏、後半が影丸譲也氏になっています。前半の、つのだじろう氏作画版は、「超人追究編」「無限血闘編」「彼岸熱涙編」の三部から成っています。後半の、影丸譲也氏作画版は、「昭和武蔵編」「空手巌流島編」「世界制覇編」の三部から成っています。前半は、実在の伝説的武道家、国際空手道連盟初代総裁にして極真会館初代館長、極真流空手開祖、大山倍達氏の、いわば若き空手修行時代の描写ストーリーです。後半部は、もともと本編の主人公である大山倍達氏が、自分の流派道場、極真会館を創設して後の中年期、壮年期、熟年期のエピソードと、空手武術の猛者に成長した直系の弟子たちのエピソードですね。後半部のエピソードは、極真ニューヨーク支部の弟子たちの話や、直系の弟子の若き天才空手家、(物語中では“ケンカ十段”の異名をとる)芦原英幸のエピソードなど、大山倍達師範以外の登場人物たちの活躍を描くエピソードにも、かなりのページ数を割いています。まあ、全体的にはかなりなデフォルメ漫画で、大山倍達とその弟子をモデルにして描いた、熱血格闘アクション劇画の物語ですね。モデルのある娯楽フィクション、と言っていいかと思います。モデルは実在した伝説の空手家、大山倍達ですが、もうストーリー枝葉末節の大半は、劇画原作者・梶原一騎氏の創作エピソードです。娯楽劇画としてあまりにオオゲサに表現しているとはいえ、話の流れの大筋は武道家・大山倍達伝記でしょう。梶原一騎氏創作の登場人物もけっこう出て来ますが、だいたい主な登場人物は実在の武道家や格闘家たちです。最初の頃のエピソードには、戦後格闘技界のスーパースター、プロレスラー・力道山や、「木村の前に木村無し、木村の後に木村無し」と呼ばれた、現役時代にはブラジリアン柔術・グレイシー柔術の開祖、エリオ・グレイシーを破っている、実戦柔道の鬼、不世出の柔道家・木村政彦も出て来るし。

この大人気劇画をして、日本国内に第何次かの格闘技ブームを起こし、空手ブームがやって来て、当時、空手道場に通う若者たちを大量に生んだと言っていいと思います。この劇画「空手バカ一代」を読んで、武道家・大山倍達を知り、大山総裁のような空手家に成ることに憧れ、空手を習い始めた人たち、少年や若者は、あの時代、相当な数居たことでしょう。正しく、あの時代の格闘技ブームの牽引役のアクション劇画でした。まあ、もっとも、当時の劇画原作の帝王、梶原一騎氏は空手道だけに限らず、他にもキック・ボクシングや柔道ものなど、たくさんの熱血格闘技劇画作品を量産しましたから、梶原一騎氏の存在が、あの時代の空手を代表とする格闘技ブームを作り上げた、と言っても過言ではないように思います。子供時代からプロレス大好きだった僕も、少年時代、青年時代、梶原一騎・原作の格闘技アクション劇画には、どの作品にも熱狂したものでした。

「空手バカ一代」はTVアニメ化や映画化もされていて、アニメの方は僕は見たことないんですけど、73年から74年の間の一年間、NET(現テレ朝)系列で30分番組で放映されていますね。そういえば多分、一回も見たことないように思う。まあ、だいたい僕はアニメは中学生までで、後はほとんど見なくなったように思う。原作の漫画は単行本(コミックス)で全編読んでるんですけどね。映画化も何度もされていますが、僕が見ているのは最初の、千葉真一が若き日の大山倍達を演じた作品だけですね。もともと、東映の俳優・千葉真一さんは、学生時代から大山道場(後の極真会館)に通っており、もとからが大山倍達の空手の直弟子であり、実力的にもかなりのツワモノだったんですね。ハンサム顔に、もともと運動神経バツグンの体操選手出身の俳優さんで空手の猛者。千葉真一さんは、なるべくして第一線の、というか日本を代表するアクション俳優になったんですね。サニー・チバは世界的だもんね。

影丸穣也先生が亡くなられていることは不覚にも知らなかった。今年の6月13日に亡くなられた「まんだら屋の良太」で有名な漫画家、畑中純さんの訃報をネットで知り、その件の詳細を調べている内に、ネットの中の情報で影丸穣也さんが、そのニケ月前に亡くなられていたことを知った。影丸穣也さんは、今年の4月5日に亡くなられていた。72歳だった。ちなみに6月13日に亡くなられた畑中純さんは62歳という若さだった。影丸穣也さんは、もともと漫画家ペンネーム影丸譲也さんだったけど、2003年に「譲也」から「穣也」に改名されたんですね。だから漫画家人生のほとんどは影丸譲也だった。デビュー時の二、三年くらいはほとんど本名のペンネームで描いてた。もともと貸本劇画出身で、1963年頃から大阪日の丸文庫発行の貸本アンソロジー誌「影」なんかに作品を描いてた。僕も貸本時代の影丸譲也作品はファンではなかったけど見掛けたことはある。東京トップ社の貸本誌でも描いてたんじゃないかなあ。資料に寄ると、日の丸文庫の時代劇アンソロジー誌「魔像」とかにも描いてたようですね。でもだいたい作風は貸本時代からもうアクション劇画が主体だったように記憶してるけど。サスペンス調探偵ものとか。僕が影丸譲也さんの漫画を意識し始めたのはやはり雑誌からで、最初にインパクトを受けたのは、1968年の週刊少年マガジンに短期集中連載された、原作に世界文学のメルヴィルの名作を持って来て当時の劇画原作の巨人、梶原一騎が脚色した「白鯨」からですね。その後が、同じ週刊少年マガジンに長編連載された偉人立志伝劇画「トヨタ喜一郎」です。そして週刊少年マガジン大長編連載の「空手バカ一代」の後半部を読んでいたときは、僕はもう青年期でしたね。「空手バカ一代」は後にコミックスで全編通して読みますが、初出リアルタイムの雑誌掲載では本屋の立ち読みか喫茶店や食堂、あるいは職場で同僚が読み捨てた週刊少年マガジン誌上で読んでますが、青年期の僕にはこの時代毎号購読していたプレイコミック連載の原作・真樹日佐夫の影丸譲也作画作品、「けものみち」の方が印象深いし好きでしたね。しかし、僕からすれば影丸譲也さんの代表作は何といっても、原作・真樹日佐夫の「ワル」シリーズですよ。1970年に週刊少年マガジン誌上に連載が始まり、そこからプレイコミック連載の「新書ワル」、そして「ワル正伝」、「ワル」完結編まで何と35年に及ぶ長い期間に掲載誌を変え断続的に続いたドラマなんですから。「ワル」シリーズはハードボイルド格闘劇画の傑作ですが、ピカレスクと呼ぶか、ノワール作品の傑作劇画と言っても良いでしょうね。影丸譲也先生の太い線で力強く少し荒々しいタッチは格闘アクション劇画の描写にうってつけで、熱血格闘ものジャンルの作品が多いですね。

横溝正史原作の本格サスペンス推理「八つ墓村」のコミカライズって、週刊少年マガジンだったっけか。調べました。週刊少年マガジンで1968年連載だから、僕はリアル初出連載で読んでいますね。前出の「白鯨」のコミカライズで僕は、“文学”というものが実は面白いものなのだ、と生まれて初めて知った、という気がする。僕は中一くらいですけど。でも、僕が文学小説を読むのって19歳くらいの年ですものね。1960年代から70年代、80年代前半と劇画ブームの中で大活躍された漫画家さんでしたね。合掌。原作・真樹日佐夫の「ワル」シリーズや「けものみち」の、ハードボイルド・アクションの無頼のストーリーを、穣也氏のその迫力存分の描写力で表現しきって、熱狂して味わった面白さは生涯忘れられない。

追伸‥、じゃないな。余談、かな。余談になりますけど、思い出したんだけど、若い頃好きだった影丸譲也先生の漫画で、原作が梶原一騎の劇画、「武夫原頭に草萌えて」という作品。これは雑誌連載でしか読んでなくて、後でコミックス再読していない漫画。昔の熊本舞台で、あれは旧制中学だろうか、旧制高校(?) 、毎日柔道の猛稽古に明け暮れるバンカラ学生の青春譚、というよりも学生青春味も入った武道アクション劇画だね。多分あの時代、70年代後半の、週刊漫画アクション連載だったのだろう、僕は新米サラリーマンで、漫画を読んでいたのは高校二年生までで、大人になって漫画を読み始めるきっかけになった漫画だった。この漫画再読は今度は青年コミックばかりになったんだけど。ここから始まって、毎週毎週隔週と「漫画アクション」「プレイコミック」「オリジナル」「別冊アクション」「スピリッツ」 などなどもれなく読み始めることとなった。漫画雑誌が部屋に溜まる、溜まる‥。江古田の割り合い奥まった通りで、割りと人通りのない静かな通りの、流行らなそうな(失礼)定食屋で偶然取った週刊漫画アクションの「武夫原頭に草萌えて」を一読、この漫画のファンになり、その後すぐに週刊漫画アクションのファンになり、青年コミック全体のかなりなファンとなってしまった。まあ、あの時代の‥ですけど。懐かしいな僕の青年時代の江古田の街。江古田文化って何館落ちかの邦画をやる名画座映画館もあったよね。あの頃、あそこで映画版の「赤頭巾ちゃん気をつけて」を見たっけな。「武夫原頭に草萌えて」はアクションの短期集中連載で5週くらいで終わったとばかり思い込んでたけど、後にコミックス全2巻で出版されているみたいですね。まあ、僕が昔を懐かしがってる、ってだけの話です。

| « ●小説・・ 「... | ●小説・・ 「... » |

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」という書籍は以前よく本屋店頭で見掛けて、私も興味はあったのですが、結局読んでいません。十数年前、私がまだ格闘技オタクだった頃なら、一も二もなく購読した書物なんでしょうが。

貴殿Blog拝読させて戴きました。全面的にではなくて比較的新しいもの(記事)ですけど。卓越した評論文だと思いました。コメント削除云々の思いや意見、自分のことを喋り過ぎる若者~等、考えさせられるものも多かったです。

あの時代の力道山、木村政彦、大山倍達の関係や、力道山亡き後の日本のプロレス界の人間模様、野心・力関係・動きは面白いみたいですね。

梶原と大山はとんでもない悪党です

そしてそれを断罪しなかった

当時のマスコミや警察も

僕は「空手バカ一代」という漫画作品をただ面白く愛読したに過ぎません。読んでた当時からかなりデフォルメしてるだろうとは思ってましたが、後に梶原一騎氏が少年向け娯楽漫画としてかなりな部分、お話を作ったものだと知りました。実際の大山倍達氏の真実の姿と経歴も、倍達氏の死後、いろんな方たちが暴露話を書いて来てますね。今では「空手バカ一代」を真実の大山倍達を描いた漫画と思ってる人はいないと言っていいくらい少ないのではないかと思います。

梶原一騎氏も当時は反社の人たちとの繋がりもあったようだしけっこうキナ臭い人だったみたいですね。大山倍達氏も戦後はいろいろあったろうし。両氏とも戦後昭和を生き抜いて来た人たちで影の部分はいろいろあったんでしょうね。

梶原一騎氏は猪木氏監禁事件とかいろいろ書かれてましたが、大山倍達氏のことは影の部分はよく知りません。