某掲示板において、私の知人がつぎのような俗論を述べていたので一言二言反論しておく。

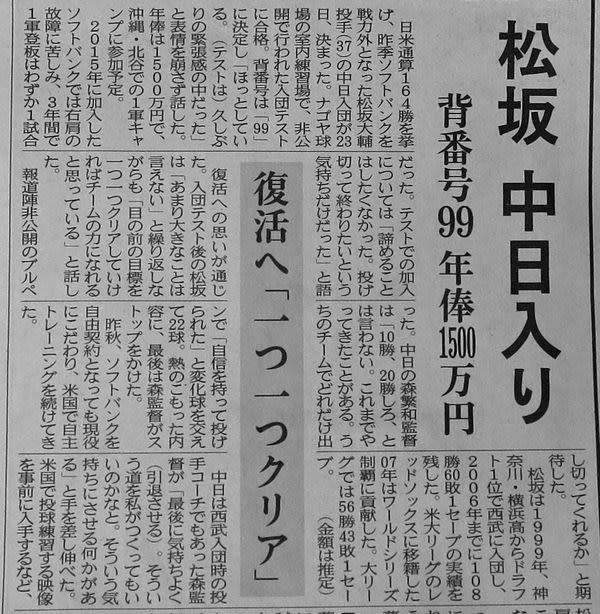

市場性のないものに著作権はないのでは。いうまでもなく、市場性の有無とは、内容についての評価とはまったく別だが。で、市場性のある新聞や雑誌記事などの「著作」は、先方の許可がない限り、転載はもちろん引用も著作権侵害にあたる。でもまあ、いちいち目くじら立ててもきりがないので放置されているのが現状。

で、その逆の場合はどうか。市場性のある著作を掲載するメディアの側が、市場性のない個人のブログや掲示板の発言をパクるという事例、これも多いと思う。パクられたほうはたいてい気づかないから問題以前だが。やはり、目くじら立てようとしても、パクりと剽窃と取材のラインは不明確だし、また、コピペこそネットの利便性の最たるもの、著作権フリーこそネットの本質という認識の共有が双方にあるから、一方的な被害加害の関係は成り立ちにくい。では、市場性のない著作同士の場合はどうか。

以前に、ネット著作権の団体が、小中学校で著作権の啓蒙教室を開いているのを見学したことがあったが、講師は、「あなたたちが美術の時間に描いた絵にもやはり著作権があります」といっていた。だから、ニンテンドーやソニーエンターテイメントやパラマウントピクチャーが製作する商品の著作権を守りましょう、という筋立てだった。子どもの落書き絵とハリウッド映画のDVDソフトの交換価値をイコールで結ぶのはやっぱり変だ。

子どもの落書き絵同士の場合は、その交換価値ではほぼイコールといえるが、だからといって黙って自分のHPに貼り付けるのは、やっぱり変だ。市場価値のないもの同士の場合、やっぱり権利ではなく、マナーの問題だろう。

てめぇでてめぇの発想が「変」だと思うのはてめぇの思想がそもそも「業界向き」だからですよ。知人の言う市場性は換言すれば「業界」に他ならない。業界とはその種別にかかわらず人間の個別存在に比べればとってつけたような矮小な存在だ。市場といえばなにやら開放的に聞こえるが、その内実は逆だ。

種別ごとの職人や専門家が名誉を守りつつ多少なりとも一般大衆に向かって自己の名誉が保全され欺瞞や偽善なしに多少なりとも威張っていられる世界のことだ。それが市民と市場を産みだす。

歴史的に言えば「業界」も「市場」もいわゆるバブルに過ぎない。短い時間的経緯のうえで浮かんだり消えたりしている集団組織の総称だ。子どもの絵に比してハリウッド映画のほうが高位にあるべきだという知人の主張もすなわち古来よりよく耳にするプロ・アマ論争に毛の生えた程度のもので、それだけでは、なんら思想的歴史的論議のひだには入り込めない皮相的な俗論のままなのである。ようするに知人の主張は知人が所属するあるかなしかの業界の保身思想の願望にすぎない。

自分の食い扶持と名誉の保全である。愛社精神とでもいっておけば分かりやすいだろう。このように人々は自分が属している企業、業界から離れて自由な発想はできないものである。著作権をめぐる話の多くが残念ながら、当人の食い扶持として実現されるべき現状の社会的立場や容認された労働能力を擁護しておきたい願望を、さらに訴えている自己保身と自己正当化の域を出ることはない。

近代主義に洗脳された矮小なイデオロギーがおのおのの論者に取り付いているのだけなのである。ハリウッドなどというものこそ映画で飯を食っている業界そのものだ。最大手であるのは、その通りなのだろうが最大手であろうと弱小企業であろうと、その歴史たるやたかだか数十年の存在価値だ。おっつけ跡形もなく消え去るだろう。考えておくべきはハリウッドの業界的盛衰と映画の本義は関係ない。映画そのものと映画の市場性はまったく無関係だ。

売れた本はくだらない本が多いとは周知に事実ではないか。まして品物が売れたか売れないかで人個人に宿る精神の真価が計れるだろうか。レコード業界では名曲に名演奏なしという逆説こそ常識となっている。

出版社はつぶれても漱石の作品は消えることはないだろう。ネットからホームページや掲示板が消滅してもネットの奥義が消えることはないだろう。電子メールがなくなっても、この世から手紙のやりとりはなくならないだろう。コンピュータがなくなっても人は文章を書くことをやめないだろう。大人たちはすっかり歌を歌わなくなっても、子どもたちは歌うことを決してやめないのである。

知人の言う「市場価値」といい「マナーの問題」といい記号的言語的人間存在に比してみれば非常に矮小化された、自分好みの概念化にすぎない。そのような特定集団の既得権すなわち食い扶持をめぐる、とってつけたような、こじんまりとした概念は、たちどころに蹴散らされてしまうのは、なによりも歴史が教えてくれている。いつの時代も新商品など、吹けば飛ぶようなものである。

比して近代を透徹して生き延びてきた「伝統」の力はあなどれない。どれほど多くのものが無自覚の現代のわれわれの心の中に通流しているか。だが伝統といい著作権といい知らなければ知らないままで死していく厳然たる幸福もあるという壮大にして広大なヒト科における生活の現実があることをもまたよくよくわきまえておきたまえ。

<2007.08.15記>