昨日、JICA歯学教育コース(6月28日のブログで書いています)の講義で九州大学歯学部に行ってきました。講義の内容はART(Atraumatic Restorative Treatment:非侵襲的歯科治療)についてです。ARTとは簡単にいうと、開発途上国などで歯科の設備等がほとんど整っていない環境で可能な予防的歯科処置です。基本的に、むし歯部分を取り除く器具(機械ではありません)と詰める材料のみでOKです。早く簡単にできるので、例えば小学校などに出かけて集団に行うのがむしろ一般的です。公衆衛生的発想です。正直言って日本も含めた歯科医院での通常の治療に比べて妥協的なものではあります。

むし歯が神経まで至って痛みが出ると、通常は神経を取る処置をして被せたり詰めたりしますね。ところがアフリカなどの話を聞くと、神経の処置のための器具が無い、多少のむし歯では歯科を訪れないなどの理由で、実際の歯科処置はほとんど抜歯だそうです。ですから、こちらから出かけていって、歯科教育をしたり小さい虫歯のうちに処置をしてあげることで、歯の寿命を少しでも長くしたいというレベルです。

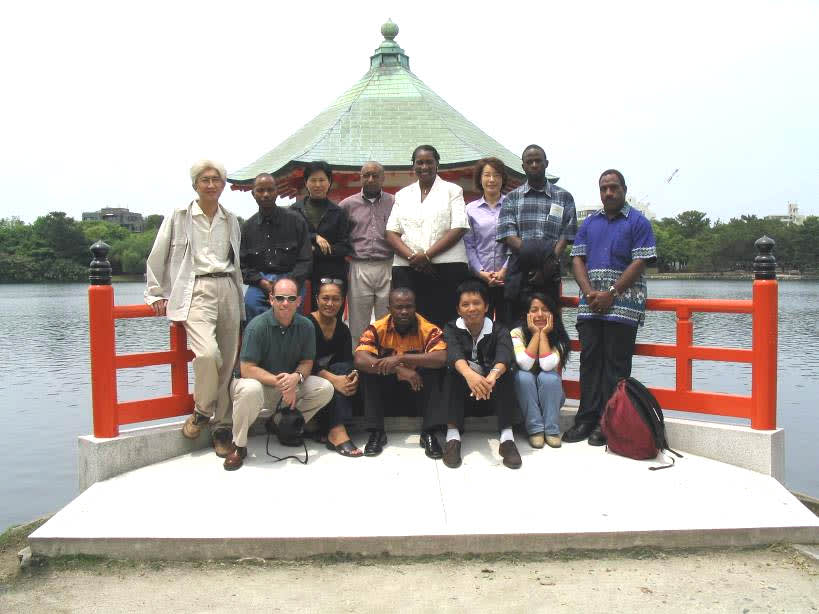

今年のコースメンバーはアジア、アフリカ、南米の9カ国から10名が来日していました。各人各国でのARTについての教育について尋ねたのですが、すべての国で学生の時点で教育を受けているとのこと。日本では教科書的にも実際的にもARTの教育はありませんし、現役歯科医もほとんど知らないと思いますので、その旨話したところ、皆驚いていました。日本は歯科医院での治療・予防が基本の国ですので当然とも思いますが、公衆衛生という意味では日本はかなりの低レベルかも知れません。

私が何でARTの講義などをするようになったか? それはまたいずれ。

ARTではこのような器具のみでむし歯部分を取り除きます。

詰めるのはフジ9というある種の歯科用セメント(日本製)。