「国立科学博物館 上野本館」では「企画展」として「ビーズ 自然をつなぐ 世界をつなぐ」が開催されています。

これは「かはく」だけではなく、「国立民族学博物館」との共同企画展で、科学的観点と民俗学的観点で見る事ができます。

当然「国立民族学博物館」の紹介もされていますが、こちらは「大阪」、「万博記念公園」の近くにあるそうで、東京からですと遠いですね…。一回くらいは行ってみたいものですよ。

それはさておき、ビーズというと「ガラス」の穴の開いた球体を思い浮かべる方が多いと思いますが、当然それもビーズです。本来は「さまざまな部材をつなげた物」が定義になっていますが、それだと「そろばん」も「ビーズ」の一つになってしまうので、この展示では「人が身に付けたりモノを飾る目的で作られたもの」をビーズとしています。その歴史は古く最古のビーズは10万年前にあったようで、その素材は巻貝だったそうです。日本でも「北海道」や「沖縄」で2万年前くらいには存在していたようで、縄文時代には「ヒスイ」で作られたビーズが有名ですね。なお、霊長類の中で「穴に糸を通す」事ができるのは「人類」、「ホモ・サピエンス」のみでチンパンジーやネアンデルタール人などの旧人はできないといわれています。

展示では、様々なビーズの素材、「植物」からは「種」で作られたものが多く、「ジュズダマ」で首飾りを作った事もある方も多いですね。アレも立派なビーズ。それ以外だと木を加工してビーズにしたりしていました。また「ハワイ」で有名な「レイ」も「花」をビーズとして利用している事になります。

素材として一番種類が多いのは「動物」からではないでしょうか?虫、鳥、魚、爬虫類、哺乳類も当然。それらの「卵殻」「羽根」「鱗」「骨」や「歯」を利用して様々なビーズが作られました。中には「人の歯」なんて物も…。でも「スズメバチ」の「頭部」を使ったビーズには驚きです。

最古のビーズとしても使用されていた「貝」。「タカラガイ」を使用したビーズは有名ですが、この使われた方、昔は殻の口がある方「腹面」を表にして使っていましたが、今は反対の「背面」を表にして使っているそうですね。「貝」は石を使って加工する事ができたのと、大きさや入手が容易だった点から広く使われたのでしょう。

だんだんと硬いものでも加工ができるような技術が出てくると「石」、「鉱物」がビーズとして使われてくるようになります。鉱物は産地に偏りがあるので、産出国からその交易の流れを知ることができ、歴史学的にも価値のあるビーズなのです。当然「鉱物」と「固い」ので、その加工技術の難しさから技術の発展も知ることができるのです。

「金属」もビーズとして使われている事が多く、採掘場も偏在し、加工する技術も必要になるので、「採掘地」と「加工地」で交易が発展していったのです。それらからそれぞれの地域の人々の文化を知ることもできるのです。

最後は「現代ビーズ」として最もスタンダードである「ガラス」。その歴史は「3千年前」に「シリア」で初めて作られて以来現代までカラスビーズの生産地は限定されてきました。「17世紀」以降のヨーロッパ圏では「アフリカ」や「アジア」の地域との交易品として利用されており、これにより世界各国がつながっていったのです。

この「ビーズ展」では「ビーズ」の歴史を紹介する一方で、珍しいビーズの加工品も多く紹介され、「アフリカ圏」での加工品はとてもすごい物が多いです。また「日本」でも「ビーズ」で作った「着物」も展示されていましたよ。

身近な「ビーズ」ですが、その歴史や成り立ちはとても奥深いのですよ。

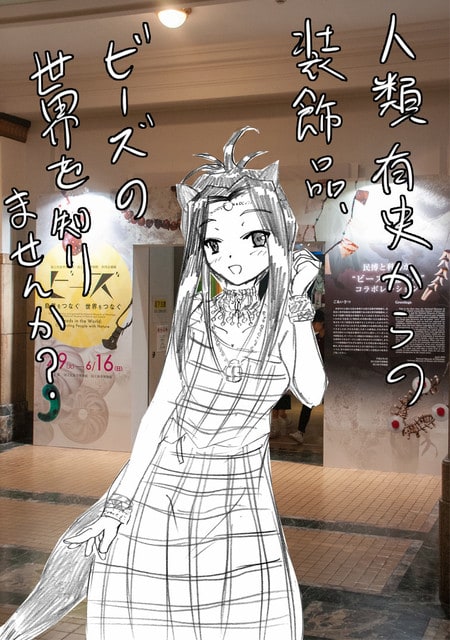

それでは、本日の登場人物は「博物館」の話題でしたので、この方。「ベルジアンタービュレン」の「Chiefille」で「人類学」の中 でも「古代美術」を専攻している「ベルギー国立博物館」の「学芸員」である「リリアーヌ・コラフェイス」さんコト「リリア」さんです。古代から現代までも装飾品として、有史からの装飾品である「ビーズ」の凄さに感心な「リリア」さんなのです。ちなみに背景が「企画展 ビーズ 自然をつなぐ 世界をつなぐ」の入り口なのです。