緑茶、ウーロン茶、紅茶、プーアル茶など、元は同じお茶の木の新芽を摘んで加工したものであるって事は誰もが知っている事でしょう。

お茶の発酵について調べてみました。

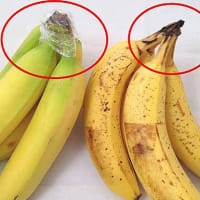

摘みたての茶葉は鮮やかな緑色をしていますが、「ポリフェノールオキシダーゼ」という酸化酵素が含まれているため、摘んだ後は徐々に発酵が進み、成分が赤みを帯びていきます。

発酵の過程で茶葉の色や香りが変化していくため、それぞれのお茶は色も香りも異なるのです。

発酵の方法や度合いにより、お茶は次の4種類に分類されます。

緑茶・・・不発酵素

摘んだ茶葉にすぐ熱を加えることによって発酵が止まるので、茶葉はきれいな緑色を保つのです。

煎茶は摘み取った茶葉をすぐに蒸し、揉みながら熱を加えて乾燥させます。

「脳梗塞」の原因である「悪玉コレステロール」を抑制する「エピガロカテキンガレート」という成分が含まれているが「エピガロカテキンガレート」が最も多く含まれるのは、「緑茶」。がん予防には、「食後に緑茶」。

寝つきが良くなるのは、「水でいれた緑茶」ほとんど「カフェイン」の効果がなく、リラックス効果を得られるそうです。

ウーロン茶・・・半発酵茶

ウーロン茶の場合、芽が若いと苦味が強く、香りも悪くなるといわれ、日本のお茶より大きい葉が摘まれます。

ウーロン茶は、「不発酵茶」の緑茶と「発酵茶」の紅茶の間に位置する「半発酵茶」であるため、「萎凋いちょう)=摘採後の茶の葉をしおらせる事)」の度合いによって緑茶に近い色のものもあれば、発酵が進んで紅茶に近いものもあるそうです。

半発酵茶は、発酵度10〜80%のものを指すため、幅広いお茶がウーロン茶に分類されるのです。

ウーロン茶を飲むと「脂肪燃焼」が促され、肥満の抑制効果を期待できるそうです。

紅茶・・・発酵茶

紅茶はウーロン茶のように途中で発酵を止めることなく、最後まで発酵させる製造方法がとられます。

茶葉は揉んで発酵を促しますが、摘みたての葉は硬くて揉めないため、ウーロン茶と同じように「萎凋」の作業をおこないます。

従来は日陰干しが行われていましたが、最近は萎凋槽で10時間程度かけて温風を送り、茶葉を萎れさせる人工萎凋が大半だそうです。

その後は、機械にかけて揉むことで茶葉を傷つけ、発酵を促進します。

よく揉まれた葉を、室温や湿度を調節した部屋に放置して発酵を進めます。

発酵しすぎると香気が悪くなるため、適度な色、香りになったところで乾燥の工程に入り、発酵を止めます。

「紅茶」に「お塩」を少し入れて、うがいをすると、「インフルエンザ」予防にとても効果があるそうです。

日常的に紅茶を飲むと、体重を減らすのに役立ち、免疫機能をサポートし、心臓病や脳卒中のリスクが減ると言われています。

プーアル茶・・・後発酵茶

中国原産のプーアル茶は「リパーゼ」という脂肪分解酵素を含むため、ダイエットティーとしても人気があります。

茶葉を摘んだらすぐに熱して発酵を止めるのですが、その後に発酵させるのが大きな特徴です。

茶葉の酸化を止めた後、風通しのよい倉庫でゆっくりと自家発酵させるものは、「生茶」と呼ばれ、一方、「熟茶」は麹菌などの微生物によって発酵を促し熟成させたお茶で「生茶」と「熟茶」に分類されるのは製造工程の違いによるようです。

プーアル茶の色は黄色から褐色で、長期熟成したものは香りや味がよいという特徴があります。

カフェインに敏感な人は1日に200mgほどのカフェイン摂取でも、体調不良を引き起こしてしまう可能性もあるので注意しましょう。

良いと言われるものも「過ぎたるは猶及ばざるが如し」。

適量を飲み、お茶の味わいや香り、色合いの違いを楽しむと良いですね。