●1.インターネット選挙運動解禁のあらまし / 今回の改正法のあらましです。

A4版7ページ 1.35MB

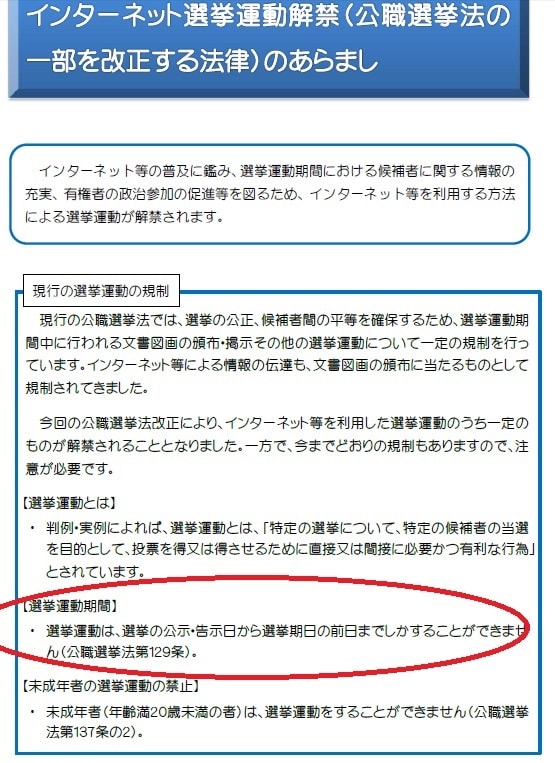

現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。

今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

【選挙運動とは】

・ 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

【選挙運動期間】

・ 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

【未成年者の選挙運動の禁止】

・ 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。

インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

現行の選挙運動の規制 1

現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。

インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。

今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。

一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁

ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

○ 何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。

○ 選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項)。

※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

○ ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。

ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。

2

○ 電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。

※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。 一般の電子メールを用いずにフェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電子メールを利用する方法ではなく、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用できます。

○ 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法第142条の4第2項)。

○ 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第4項)。

○ 選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第6項)。

3

○ 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。

○ インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。

○ 屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項、第201条第6項第3号)。

○ インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出の取り扱い、バーコード等による表示やDVD等の電磁的記録媒体についての適用関係、選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲ついて、改正が行われました(改正公職選挙法第187条第1項、第197条第1項第6号、第271条の6)。

4

1 誹謗中傷、なりすまし対策

○ 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は処罰されます(改正公職選挙法第235条の5)。

○ 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。

○ 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます(刑法第230条第1項)。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

○ 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。

○ 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。

○ 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪として処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。

5

・・・・・・・(略)・・・

|