2014/02/18 OnAir - 3rd. Week - 大滝詠一追悼特別番組 ~ありがとう、大滝さん~ 第四回

01.はっぴいえんど:春よ来い

02.はっぴいえんど:田舎道

03.はっぴいえんど:外はいい天気

04.大滝詠一:びんぼう

05.大滝詠一:空飛ぶくじら

06.小林 旭:熱き心に

07.ハナ肇とクレイジー・キャッツ:実年行進曲

08.大滝詠一:カナリア諸島にて

---------------------------------------------------

■内容の一部を抜粋

佐野元春 : さて、昨年末、大滝詠一さんが亡くなりました。とても残念なことです。突然の訃報に驚いた方も多いと思います。謹んでお悔やみを申し上げます。'70年代から現在まで大滝さんは独特の美学と方法論を持って日本のポップ・ミュージックにひとつの可能性を開いてきました。これまでMotoharu Radio Showでは四回に渡って大滝詠一追悼特別番組「ありがとう、大滝さん」を放送してきました。今夜はその最終回になります。'80年代、Motoharu Radio Showから現在まで、過去30年間に渡る貴重なアーカイヴをもとに、リスナーのみなさんと大滝さんの思い出を振り返ってみたいと思います。

大滝詠一追悼特集。今週はその最終回。今夜の放送は先週に引き続いてミュージシャンとして、またソングライターとしての大滝さんを振り返ってみたいと思います。「Motoharu Radio Show」2011年4月12日の放送から大滝さんご自身のそれまでの音楽活動について、はっぴいえんどのこと、そして曲作りのことを楽しく語っています。そのときの放送を聴いてみます。

●Motoharu Radio Show 2011年4月12日放送 アーカイヴ

佐野元春 : はっぴいえんどのレコードを聴いてるとわかるのは、僕なんか聴くと、あっ、大滝さんはロックンローラーだなぁって思うんですよね。

大滝詠一 : いやぁ、そう言っていただけるのはありがたいですね。

佐野元春 : はい。で、何かの記事で読んだんですけれども、細野さんに「ロック・シンガーはシャウトだよ」って言われたって。

大滝詠一 : ふふふ。細野さんが言ったのよね。

佐野元春 : あの...「春よ来い」では大滝さんはしっかりとシャウト...

大滝詠一 : シャウトしてるんだけど、あの、なんていうの、嬌声というか奇声というか、ほらリトル・リチャードのような、ジョン・レノンも「Slow Down」とかさ、そういうようなときにやるね、あのシャウトはまだやってないねって言うから(笑)。それで「びんぼう」のときに無理矢理入れたの。

佐野元春 : あぁ。いや、ごきげんなシャウトですよ。「びんぼう」なんかね。

大滝詠一 : ですかね。

・春よ来い

佐野元春 : 1970年、アルバムゆでめん(『はっぴいえんど』)から作詞松本隆、作曲大瀧詠一「春よ来い」聴いてみました。

●Motoharu Radio Show 2011年4月12日放送 アーカイヴ

佐野元春 : はっぴいえんど3枚目といえば、僕らロック・ファンが聴けば、それまでの2枚に比べて、こう言ったら失礼かもしれないけれど、格段に録音がしっかりしている。それからメンバーのそれぞれのソングライティングに、それぞれ個性が見えはじめた。こういうふうに僕なんか見てるんですけれども、大滝さんははっぴいえんど3枚目についてご自身ではどういうふうに評価していますか?

大滝詠一 : ロサンジェルスの音がするっていうね。やっぱりバッファロー・スプリングフィールドとか、ああいうロサンジェルスのバンドの音を目指していたわけですから、最後に本地でね、しかも『Pet Sounds』、僕が「外はいい天気だよ」で使ったオルガンは『Pet Sounds』のときにブライアン・ウィルソンが使ったオルガンだったんですよ。

佐野元春 : あぁ、そうだったんですか! へぇっ!

大滝詠一 : だからメインのスタジオじゃなくて、ダビングでよく使ってたサンセット・サウンド・スタジオってところだったんですけれども。で、そこでやってたんですね。録ったエンジニアのウェイン・デイリーという人が、直前にデイヴ・メイソンの『Headkeeper』というアルバムをエンジニアしていた人で、僕が「田舎道」を歌ったら、「おまえ、デイヴ・メイソンにそっくりだ」っていう(笑)、お世辞か皮肉なんだかよくわからないことを言われて。そのときにウェイン・デイリーのレコーディングの仕方っていうのを僕はちょっと垣間見た。

佐野元春 : 録音技術ですよね。

大滝詠一 : そうそうそう。ピアノは全部閉じてあるとかね、ドラムも全部セッティングして釘で打ってあるスタイルですよね。そういうようなこととか、録音のやり方みたいなことなんかもちょっと、ヘッドフォンでやってるとかね。ミックスをヘッドフォンでやってから、それで後で大きいスピーカーで出すとか、そういうスタイルとか、いろんな... アル・シュミットって、あの大立て者のエンジニアでいるんだけれども、師匠がその人だって言ってましたね。

佐野元春 : 1枚目、2枚目と明らかに違ってるのはドラムのサウンドだと思うんですけれども。ドラムのマイキングなんかもずいぶん参考になりましたか?

大滝詠一 : ドラムのセットもそこにある。

佐野元春 : スタジオに? ああそうですか!

大滝詠一 : うん。そこのセット。スネアぐらいなものなんじゃないですか。全セット持って行ってないんでね。だから、あそこのスタジオから出る音が同じような音になるとかっていうようなこともひとつはあると思いますよ。持ち込む人もいると思うけれど、セットを持って行くとあったね。

佐野元春 : このアルバムではアディショナル・ミュージシャンとしてヴァン・ダイク・パークスも参加していましたけれど。僕、大滝さんに伺いたいのは、大滝さんはその後あまり海外でのセッションというのは...

大滝詠一 : 全くありません。あれが最初で最後。僕は個人的に。

佐野元春 : これは僕、大滝さん独自の何か見解があるんじゃないかと思うんですけれども。日本でのレコーディングにこだわる理由というのは何かあるんですか?

大滝詠一 : あぁ~。う~ん。めんどくさいからね。飛行機嫌いだからね。

佐野元春 : あははは。ヴァン・モリソンと同しですね(笑)。

・田舎道

・外はいい天気

佐野元春 : はっぴいえんど、1973年、アルバム『HAPPYEND』から「田舎道」、「外はいい天気」2曲聴いてみました。

以前僕はNHK Eテレで「ザ・ソングライターズ」という番組をやっていました。国内の優れたソングライターに曲作りについていろいろな話を聞いていくという内容でした。番組では錚々たるソングライターのみなさんがゲスト出演してくれましたが、唯一お話できなくて心残りだったのは桑田佳祐、そして大滝さん、このふたりでした。そうしたところ、後日、大滝さんからうれしい提案がありました。自分はテレビ出演は苦手なんだけれどもラジオだったらやってもいいよ、ということで、なんとこの「Motoharu Radio Show」で「ザ・ソングライターズ」ゲスト大滝詠一が実現することになりました。今夜聴いていただいてるのはそのときの放送から抜粋したものです。大滝さんのソングライティングに対する考え方、ものの見方、やはりとても個性的ですね。ちょっと聴いてみたいと思います。

●Motoharu Radio Show 2011年4月12日放送 アーカイヴ

佐野元春 : ソングライターの大滝さんが選ぶ言葉というのは心に引っかかりをもたせる言葉というんですかね。濁音を使うのがひじょうに上手だなと思うんですね。初期の詩においては「びんぼう」ですね。これ完全に濁音ですよね。これがロックのリズムに合いまると、ぴったりというか韻律を感じるというかね。この「びんぼう」という曲を書いたときのことを覚えてますか?

大滝詠一 : 覚えてますよ、もちろん。ジム・リーブスにあるんですよ。「Bimbo」。♪Bimbo, Bimbo Where you going to go e o , Bimbo, Bimbo(一節歌う) うん、これは「びんぼう」で行こうと(笑)。

佐野元春 : あははは。

大滝詠一 : なんかね、ホーボーとかね、旅して歩いてるとか、そういう人たちの歌なんだよね、どういうわけだか。それでこれは「Bimbo(びんぼう)」はおもしろいなぁと思って。たったそれだけ。あとは意味性、何にもないですよ。

佐野元春 : 意味はあとから(笑)...

大滝詠一 : もちろんです。意味はないんですよ。追及されるとひじょうに困る、ない(笑)。

佐野元春 : 宝くじ買って十時 あたって余った金がザクザク だけど びんぼう どうしてもびんぼう びんぼう びんぼう ひまだらけ

大滝詠一 : だから宝「くじ」だから「十時」にしただけでしょ。

佐野元春 : ふふふ。しかし、ここで韻律を踏んでるわけですよね。

大滝詠一 : まっ、言えばね(笑)。

佐野元春 : 当時このようなライミングしてる人っていうのは、それほど多く...

大滝詠一 : ライミングっていうの、これ(笑)。ふふふ。

佐野元春 : あはははは。

大滝詠一 : 駄洒落だよ、ただの(笑)。ふふふ。

・びんぼう

佐野元春 : はっぴいえんどが解散間際だったでしょうか? シングル盤で「空飛ぶくじら」。これは...

大滝詠一 : '72年の5月ぐらいなんですよ。ソロの第二弾でソロ・アルバムが出るよりも半年以上前の話なんですよ(笑)。

佐野元春 :あぁ、そうでしたか。これは当時ラジオでよくかかったんですよ。

大滝詠一 : かかったんだよね。ちょっと出版社をとあるところに変えたのでね。で、そこの出版社と僕、未だに続いてるんですけれども(笑)。それが第一号だったんですね。よくったってね、僕は2回ぐらいしか聴いたことないですよ。深夜放送で。

佐野元春 : そうですか。僕は中学生だった頃、よく...

大滝詠一 : 深夜でしょ?

佐野元春 : 深夜です、はい。で、大滝作品にしては何て言っちゃいけないんですけれども、とってもわかりやすくて、ポップなメロディがありましたよね。そして言葉もおもしろい。だから12歳ぐらいの僕でも...

大滝詠一 : よかったですか?

佐野元春: この曲は楽しいって率直に思いましたよね。

大滝詠一 : 僕はジョン・レノンのファンなんで、まぁ、ポールも大好きなんだけれども。ポールのほうがなんか一般的にわかられているという考え方だったのね(笑)。当時はね。ジョンはわかりにくいというね、ブルース・コードが多いしね。ポールはいろんな、「Yesterday」とかわかりやすい音楽を作る人だという印象があったので。ポールのような歌作りはしないっていうのが(笑)、はっぴいえんどのときの、なんとなく全員の不文律というか。別にジョンというわけでもないんだけれど、あんまりわかりやすい曲じゃないものをやろうというのが暗黙の了解であったと思いますよ。

佐野元春 : しかし大滝さんの中にはそれをやりたいという気持ちがあった...

大滝詠一 : いやソロだから。ソロだから違ったことをやったほうがいいのではないかっていうことで、あえてソロだからやったんですよ。だからB面の「五月雨」っていうのは適当な長唄で、ベース以外全部自分でやるとか、そういう遊びだったんですよ。多少、今にして思えばメロディメーカー的なものの端緒がそこであるのかもしれないけれど。なんせねぇ、曲を作って二年目だからね。幼稚さはご勘弁願いたいね(笑)。

佐野元春 : 珍しい楽器を使ってたんです。クラリネットかなんかですよね。

大滝詠一 : あの頃はね。ポールが、ほら「Honey Pie」だとか。

佐野元春 : ノスタルジックな響きがありました。「空飛ぶくじら」というのはね。

大滝詠一 : また、あのクラ(リネット)の人上手かったんだよねー。

佐野元春 : スタジオ・ミュージシャンの方ですか?

大滝詠一 : うん。佐野さんだったかな、上手い人だったなぁ。

・空飛ぶくじら

佐野元春 : 大滝詠一、1972年のレコード「空飛ぶくじら」聴いてみました。

大滝さんの仕事を見てわかるのは、自分の憧れに向けたリスペクトがそこにあるということではないかと思います。自分がよい影響を受けたものに対するありがとうという気持ちですよね。フィル・スペクター、ジョー・ミーク、ジャック・ニッチェ、バッファロー・スプリングフィールド、小林旭、そしてクレイジー・キャッツ。それは音楽だけではありません。野球の長嶋茂雄、落語の古今亭志ん生、映画の成瀬巳喜男。とても研究熱心で、これだと思ったものについてはとことん勉強していました。自分の憧れに向けたリスペクト。実際、大滝さんが残した仕事の中でいうとクレイジー・キャッツと一緒にやった「実年行進曲」がありますね、そして1985年のレコード、作詞阿久悠、作曲大瀧詠一、小林旭が歌ってヒットした「熱き心に」。このふたつのレコードが思い浮かびます。大滝さんのそうした活動を見て、僕も微力ながら最近雪村いづみさんのプロデュースをしました。プロデュースにあたって雪村さんの映像の資料を集めていたところ、雪村さんが出演した昔の映像なら自分が持ってるよ、いつでも貸し出すよ、と言ってくれた大滝さんがいました。雪村いづみさんとコラボレーションした「トーキョー・シック」というレコード、今月出たばかりですけれども、誰よりも早く大滝さんに届けたかったです。ではMotoharu Radio Show、「ザ・ソングライターズ」ゲスト大滝詠一に戻ってこのあたりの話、ちょっと聴いてみたいと思います。

●Motoharu Radio Show 2011年4月12日放送 アーカイヴ

佐野元春 : しかし大滝さんは日本の歌謡の歴史に詳しいことで知られていますよね。今更ここで僕が言うまでもないんですけれども、大滝さんの持論であるいわゆる「分母分子論」ですよね。これは日本のポップスを、世界史分の日本史で捉えたという、なるほどなっていう理論だと思うんですけれども。この理論は発表された後、考え直しが入ったり、あるいは更新したりということは今あるんですか?

大滝詠一 : そうですね。あれが基になっていろんなものになって... NHK-FMで'90年代に二回やったんですけれども、「日本ポップス伝」というものをね、湊プロデューサーのもとにやりましたけれども。あれは「分母分子論」のラジオ版だったっていうふうに思ってます。明治から1970年までっていうようなことを二度に渡ってやったんですけれども、いろんなことをやろうと思えばまたやれると思うんですけれど、だいたい各論的に大筋はあんなもんなんですよ。だから部分部分のところを掘り下げるっていうようなことは必要だなっていうふうに思いました。それ以降、なんと演歌の大御所、船村徹さん、遠藤実さん、作詞家の星野哲郎さん、そのお三方にインタビューを試みました。それで小林旭さんを中心に当時昭和30年代の歌謡がどういうものであったかというのを、直に私が質問しましたところ、「これは異種格闘技である」っていうふうに言われました(笑)。確かに向こうの人は僕のことなんか知らないわけですよね。全く畑違いなわけだから、なんだけれども大先生は本当に懐が深いというかね、話を聞いてくれて、こっちの拙い質問もちゃんと丁寧に答えていただいたんですけれども、そういうふうな各論に行くんだと思ってます。それからもうひとつはね、「日本ポップス伝」の前に「アメリカン・ポップス伝」というのを実は僕はやってるんです。ただそういう名前じゃなくて「Go! Go! Niagara」というラジオ番組がですね、'75年から3年間やりました。あれが実は「アメリカン・ポップス伝」だったんです。先に「アメリカン・ポップス伝」をやっていたので、のちに「日本ポップス伝」をやったということなんです。

佐野元春 : リスナーの中には「Go! Go! Niagara」聴いた方もいるかもしれません。1975年、ラジオ関東からはじまり、次はTBS?

大滝詠一 : に移りましたね。'80年代に。

佐野元春 : で、その後、そこでアーカイヴスとしてラジオ日本で2001年までやりましたね。これは、「アメリカン・ポップス伝」と言い換えていいと思うんですけれども、これは続きがあるんですか?

大滝詠一 : それでラジオ関東のときは「アメリカン・ポップス伝」って名はうってないんですね。途中で終わると思ってなかったので未完で終わってるんですよ。ですから「日本ポップス伝」のような「アメリカン・ポップス伝」をやろうと思ってます。

佐野元春 : あぁ、それは興味深いですね。うんうんうん。これはもうステーションとか決められてるんですか?

大滝詠一 : あの心の中では決めております。今晩、夜、個人的に誰かに発表するかもしれません。ふふふふ。まだ誰にも話しておりません。

佐野元春 : わかりました。大滝さんの中では「Go! Go! Niagara」と「日本ポップス伝」というのは対象は違えども...

大滝詠一 : 同じですね。

佐野元春 : 論の展開の仕方としては共通であると、こういうふうに認識していいわけですか?

大滝詠一 : 認識しています。「分母分子論」の論になる前のものは、すでに混沌とした形ではあったけれど提示していたと。今度僕『NIAGARA CD BOOK 1』という12枚組のボックスを出したんですけれど、その中に入ってる12枚というのも、それが「分母分子論」なんですよ。実は。作品の中に評論活動を入れたっていう、ちょっとかっこよく言えばの話ですけれど。言っときますよ、大した歌じゃないですよ。ここはね、強調しときますからね。真面目に聴いちゃあダメですよ。こういうのは聞き流すのがいちばんいいんですけれど、ただそういうつもりになっていますね。結果的にそうなってると思いました。

佐野元春 : そうですか。敢えてこの番組で「分母分子論」とはなんぞやみたいなことは喋っても時間が長くなるので割愛しますけれども、今、インターネットのリソースの中で、大滝さんの持論である「分母分子論」、本当にこれはね、日本の歌謡の在り方をひとつ独特な視点で捉えた素晴らしい論であると、僕思うので興味のある人は是非、自らちょっと調べてみてください。

大滝詠一 : ありがとう、そんなにお褒めいただいて、本当に(笑)。

佐野元春 : いえ。先ほど小林旭さんのお話が出ました。大滝さんといえば他のシンガーに曲を提供してますけれどもね。僕が大滝さんが他のシンガーに書いた曲で好きなのはやはり小林旭さんの「熱き心に」ですね。今でも小林旭さんご自身のコンサートのオープニングをこの曲を歌って...

大滝詠一 : オープニングとクロージングは必ずこの曲を使っていただいてるんですよねー。

佐野元春 : 光栄な話ですよねー。

大滝詠一 : 本当に有り難いっていうか、身に余る光栄ですよ。だって1曲しか書いてないんですから。

佐野元春 : 大滝さんの世代から見て小林旭さんといえばやはりスターという感じですか?

大滝詠一 : 大スター。映画スターでもあるけれど僕は歌も好き。すごく好きだったんです。

佐野元春 : これは大滝さんのほうからオファーしたんですか?

大滝詠一 : これは向こうから。向こうからって旭さんでもないのよ。CM。CM会社の人がいて、旭さんを起用するってアイディアが絵のほうから出たと。音は誰かないだろうかってことで、それは僕がCMを最初にやったのは'73年なんですけれども、'73年からずっーと付き合ってるCMの会社があるんですね。で、そこの人が福生に来て録音なんかしていくわけですよね。来ると暇なのでいろんな話をするわけですよ。そのときに僕が編集した小林旭ビデオというのを見したりしてたの(笑)。で、僕がファンだってのを何年も前から彼は知ってたのね。で、ホントに'85年になったときに、久々に現れて未だに忘れられない、「大滝さん、今度は断れませんよ」って(笑)。あのひとことは忘れられないですね~。あぁ、ようやく来たか~って感じでしたね。で、僕も全身全霊を込めて。で、僕が作ったっていうよりも、やっぱり旭さんとか、総体のね、それまでの作家の人なんかのアレを全部たまたま代表してまとめることができたっていうようなことだと思いますよ。

・熱き心に

・実年行進曲

佐野元春 : 大滝詠一プロデュース、小林旭「熱き心に」、ストリングス・アレンジは前田憲男さんです。そして今聴いたのはクレイジー・キャッツで「実年行進曲」。2曲聴いてみました。

●Motoharu Radio Show 2011年4月12日放送 アーカイヴ

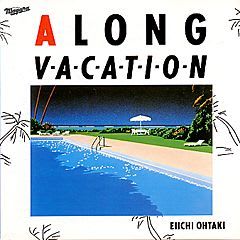

佐野元春 : さて『A LONG VACATION』30周年おめでとうございます。このアルバムを聴いて思うのは'80年代の空気感ですね。今聴いて思うんですけれども、言葉で言っちゃうとちょっと軽くなっちゃうかもしれないですけれども、'80年代のあの景色を思い出してみると、例えばシティボーイとか。

大滝詠一 : 佐野くんだって4月でしたか? '80年の「アンジェリーナ」。シングル...

佐野元春 : は3月。アルバムが4月だったと思います。

大滝詠一 : 4月。デビューの年だから、佐野くんにとってはものすごい鮮烈に覚えてる1980年なんじゃないですか?

佐野元春 : そうです。景色ですね。海辺のドライヴとか、そういった景色を僕は『A LONG VACATION』聴くと思い出すんですよ。『A LONG VACATION』30周年アニバーサリー・エディションは今のリマスタリングで提供しているという理解でいいんですよね?

大滝詠一 : これ以上のことはないというふうに思いました。最早。ええ。CD第一号にしてもらってね、たまたま第一号になってしまったのでCDとずっと付き合いましたけれども、そろそろCDという形態も終わるっていう噂もありますけれども(笑)、30年やってきて、大体行き着いたところはこんなもんだったなって感じですかね。

佐野元春 : 『A LONG VACATION』という、あの作品が持ってる質感についてお話したいんですけれども。正に'80年代初期の日本の景色を描いたのか、それとも『A LONG VACATION』があのような内容だったので、そのように日本の景色がなっていったのか、定かじゃないんだけれども、今聴いても時代をすごく感じるんですよ。

大滝詠一 : 確かにそうだと思いますよ。'80年の4月にはじめて8月にオケは全部録り終えてるんですよ。本来は'80年の728に出る予定で作っていたんです。だから'80年の景色ってんだか、そういうものが缶詰されてる音だとは思いますね。リゾート法っていうのも'79年だったらしいんだよね。社会的に。あとになって調べた話ですけれど。それがあるのと、あとは'80年のウォークマンの登場というんですか、それが音楽が外に出たとか一般的な言われ方をされましたけれど。

佐野元春 : たぶんリアルタイムで『A LONG VACATION』という傑作を聴いてる人はこの番組のリスナーの方に多いと思うんですけれど。1曲目がはじまった途端にその時代の景色がよみがえるというか、ひじょうにノスタルジーを喚起させる力が強いんですよね、『A LONG VACATION』という作品は。

大滝詠一 : 最初出たときからという意味ですか? リアルタイムのときから?

佐野元春 : いや、リアルタイムのときは時代と並走しているから心地よく聴けたんですね。大滝さんのメロウなヴォーカル、心地よく聴けた。これが10年経つ、20年経つ、30年経って今聴くと、今の時代にはない独特の'80年代のあの時代の雰囲気というものを強く喚起させるというか...

大滝詠一 : そうですか。特別覚えてないですよ、佐野くんの「アンジェリーナ」だって'80年だし、みんなあの頃の人たちいっぱい出してるから、共通なものなんじゃないですか?

佐野元春 : そうですよね~。なんだけれども『A LONG VACATION』の持ってる情緒性というんでしょうかね。もう何か良質なノスタルジーが最初からパックされていたかのような...

大滝詠一 : 詩のせいだと思うよ。言葉だと思います。やっぱり言葉の力は強いんですよ。これは「あたりはに わかにか きくもり」と歌ってたらなんともなんないでしょう(笑)。

佐野元春 : ははは。はっぴいえんど時代とは全然違いますけれどもね(笑)。吉田保さんと大滝さんが構築した独特の透明なリバーブ感というか...

大滝詠一 : あのレコーディングはね、'80年代にもう行われてないレコーディング方法をやったんですよ。「君は天然色」、「Velvet Motel」、「カナリア(諸島にて)」、それから「(恋する)カレン」、「フォー・タイムス・ファン(FUN×4)」の5曲は一発録りなんです。ツーチャン(ネル)の一発録り。だから半分はツーチャン(ネル)で一発録りです。あとはバラード、「スピーチ・バルーン」とか「(雨の)ウェンズデイ」とかは普通のマルチ録音ですけれど。それがちりばめられてるというのが、ひょっとしたら聴き飽きることのない音の関係性かもしれないと思いましたけれど。それは確信犯です。ツーチャン(ネル)で一発録りするということをやってみました。

佐野元春 : そうでしたか。ミュージシャンたくさんスタジオに集める。そこでレコーデットしている時点で、エンジニアである吉田保さんと大滝さんは最終の音像みたいなものが確実にあったと、こういう理解ですか?

大滝詠一 : 僕はナイアガラその前の5年間でエンジニアをずっーとやっていて、何度もトライしてるんですよ。それが『ナイアガラ・ボックス(NIAGARA CD BOOK 1)』でありますから聴いてください。自宅のスタジオでずいぶんいろんなトライをしてるんですよ。その試行錯誤を大きなスタジオでやったということと、吉田保さんのようなプロのエンジニアが誰かいてくれると、僕のエンジニア部分の労力が代理でやってもらえるし、インチキな詩を書かなくていいしね、松本くんのいい詩がアレだしね。詩は松本くんに書いてもらう、エンジニアは吉田保さんにやってもらうということで、僕はふたつの重荷から解放されてるわけですよ。完璧にサウンドだけに集中することができたというのがこのアルバムなんですよ。あの頃はみんなマルチ録音で24になった。16チャンネルから24チャンネルになってるし、『TRIANGLE 2』のあとの『EACH TIME』は24同期させてるんですよ。48でやってるんですけれど、そういうふうな時代だからこそツーチャン(ネル)一発録音のようなものが、福生でもやってるんですけれど、それを大きなスタジオでやろうということを長年構想して温めていたんですね。

佐野元春 : 『多羅尾伴内楽団』の演奏を聴いてみると確かに一発録りの筋の通った演奏感みたいなものを確かに感じますね。言われればね。ダビングして録ったんじゃないなという感じはありますね。全員で滑走しているという感じ。

大滝詠一 : そうそうそう。クールなものはダビングの、あの個別な音がクリアに聴こえるというようなものは、バラードなんかはいいんですけれども、やっぱりロックンロールはね、一気にやらないとダメですよ。だからリマスターしながら、遊びながら、「君は天然色」のアコースティック・ギターのだけっていうのがあるんですよ。ほれでね、後半すっごい音が大きくなってるの。(上原)ユカリ(裕)のドラムが乗ってきて、あの、かぶりがすっごい大きくなってるの。最初はすっごい小さいんですよ。で、アコースティックだけのって、アレがやっぱりねぇ、一発録りの良さですよね。まわりの演奏も盛り上がってきてるから、アコースティックの連中もかき鳴らし方が力が入ってくるわけですよ。そういう自然感も録音したかったというのがあって一発録りにしたんですけどね。そういうようなことで、もしね、中身よりも何度聴いても飽きない音だっていうふうに思われてもらえるなら、原因はそこにあるのかなぁっていうような気がするんですよね~。

佐野元春 : そうしたサウンドでいうと、よく大滝詠一流フィル・スペクター・サウンド、ウォール・オブ・サウンドなんていうような説明のされ方もありましたけれども...

大滝詠一 : 『A LONG VACATION』の中では3曲しかないですけれどね、スペクター・サウンド(笑)。ふふふ。冬の歌あるしね(笑)。

佐野元春 : 僕、不思議なのは、当時'80年代、フィル・スペクターのレコーディングの現場などは、例えば今だったらYouTubeに載ってますけれども、当時はそういう資料みたいなものは書物でしかなかったんじゃないですか?

大滝詠一 : ないですね。ありません。想像です。全部想像。で、僕はアメリカはフィル・スペクター、イギリスはジョー・ミークというプロデューサーが好きで、「(さらば)シベリア鉄道」というのはジョー・ミークへのトリヴュート・ソングなんですけど。その前に『多羅尾伴内楽団』でジョー・ミークには何曲もトリヴュートしてたんですね。で、最近、ジョー・ミークのところのライヴ・ビデオが出たんですよ。で、福生の鏡がないので、演奏者に行くときは戸を開けるんですよ。戸は二重になってるんですよね。音が洩れないように。で、開けて「あぁ、あそこのとこどう、これこう」と言って帰ってきて、それでエンジニアを閉じてやるというのを、ジョー・ミークがやってた(笑)。あの人も八畳ぐらいの狭い部屋だったのね。それでやっぱり閉じてて、ガラスがなくて、ほんでミュージシャンに指示するときに、いちいち戸を開けんの(笑)。それはね、同じだったのでびっくりして。それでベース、ドラムの音の代わりにバスタブに入って全員で足、ドーン、ドーン、ドーンっていうふうにやったとかね。

佐野元春 : バスタブのリバーヴを使った。

大滝詠一 : そうです。僕、『多羅尾伴内楽団』で4人にブーツ履かせて、木の板を踏ませましたけど(笑)。みんな、やってんですよね。いや~驚きましたねぇ。でも、そういうの観てね、あぁ、やってんだっていうね(笑)。

佐野元春 : そうですよね~。昔はそういう手作りの録音でしたよねー。

大滝詠一 : そういうことしかできなかったのでね。自宅のスタジオの良さっていうのか、ああいうような、いろんなことを試すことができたので、ようやく『A LONG VACATION』のときにそれが生きたと思いましたね。

佐野元春 : 結局、時代を経てみると、そういう手作り的な音、マニファクチュアな音のほうが人々に長く聴かれますよね。

大滝詠一 : と思いますよ、僕は。いろんな工芸品なんかとか、ああいう大量生産のものは、そのとき安かったり、大量に出たってものは残らないんじゃないですか。

佐野元春 : 僕もそう思いますね。はい。

大滝詠一 : そう思いますよ。

佐野元春 : 思い返せば'70年代当時、演歌、歌謡曲ばかりの中で垢抜けた音楽を聴かせてくれたそのセンス。その後の影響は'70年代からはじまり、僕の世代、そして次の世代へと無言のまま受け継がれて行っています。大滝詠一に連なる流れは決して痩せ細ることなく、支流と支流とが合流して大きな流れを作って行くことだろうと思います。その流れの先にナイアガラという大きな滝がかたち作られて行くのだろうと思います。

そうですね。大滝さんのことで僕は二回泣きました。一回はアシスタントから大滝さんが亡くなったという報せを聞いたとき。もう一回は大滝さんの曲「カナリア諸島」を一人聴きながら一緒に歌ったときでした。しかし僕は気づきました。もう大滝さんを思い出して寂しくなることはないんじゃないかと。なぜなら僕の音楽の中に大滝さんの音楽は生きているからです。大滝さん、ありがとう。

ではここで'80年代のヒット・アルバム『A LONG VACATION』からこの曲を聴いて追悼特集の最後としたいと思います。「カナリア諸島にて」。大滝詠一。

・カナリア諸島にて

・番組ウェブサイト

「番組ではウェブサイトを用意しています。是非ご覧になって曲のリクエスト、番組へのメッセージを送ってください。待ってます」と元春。

http://www.moto.co.jp/MRS/

・番組終了のお知らせ

佐野元春 : さて、残念なお知らせとなりますが、Motoharu Radio Show、この番組は今年の3月をもって終了することになりました。まずは長い間、番組を愛聴してくださったみなさんに、心から感謝したいと思います。どうもありがとう。最終回までまだ後3回あります。最後まで楽しんでください。