幽齋公の田邊城籠城に際して忠興公は数度にわたり密使を送っている。其詳細はつまびらかではないが、中津海五郎左衛門は織田常真(信雄)の家臣・小崎図書を頼み、その息・兵次郎の手を借りて見事城内に入り役目を果たしている。史料は次のように記している。

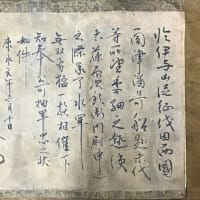

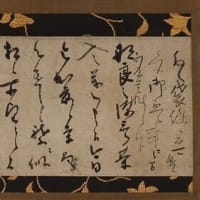

「関東より著仕候処、敵の番所堅固にて、城に入難く候へとも、日比よく案内をよく存候ニ附き、あごと云海辺北の口より、夜半しのひ入、忠興君の御書を差上、関東の様子具に申上候、此両人は八月三日三島より、忠興君・与十郎殿御使として被差越候、越前に廻り、大野宰相秀雄卿 常真の御嫡子・参議従三位、慶長十五年八月八日逝 之内、小崎図書方へ被頼遣候処、折節上京せしに図書子兵次郎 後ニ又兵衛、一ニ図書弟と有 斐々々しく頼まれ、中津海を供につれ、関所々々を通り、田辺に至り候となり」

このあごという場所が判らずにいたのだが、舞鶴地方史研究会応援ブログ にお尋ねすれば判るのではないかと思い、投稿欄にコメントを入れた。早々に次のような回答を頂戴した。関係者の皆様に感謝申し上げる。

「あご」というのは中世の地名「安居」で、現在の字上安久・下安久です。西舞鶴の伊佐津川河口付近ですが、当時は伊佐津川はなく入江でした。現在は下安久に吉原という漁師町がありますが、これも当時は無くて芦が一面に生えている湿地でした。そこからだと城まで400mほどです。

関東よりの使者は、城を取り囲む12,000ともいう攻手の背後から海上を経て、夜に至りこのあごという海辺に入ったのであろうか。綿考輯録は「御使忍入候事、如何して敵方へ聞へ候哉、城より五町はかりにて、一夜の内に東西南北一間々々に柱を建、もかりを結きひしく守り、海手は磯辺にももかりを結廻し、沖にハ番船数多うかへ、堅く出入をいましめ申候」と記す。

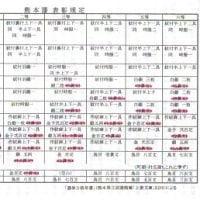

籠城時のことを記した古地図と、現在の地図を見比べながら想像をたくましくしながら、五郎左衛門の苦労を偲んでいる。