今揉んでいる80代、90代の皆様に、無事に在宅で「自然死」していただくために、と足揉みを続けている私なので、それを助ける本があれば読んでおります。

例えば、この本。2012年に出版されています。

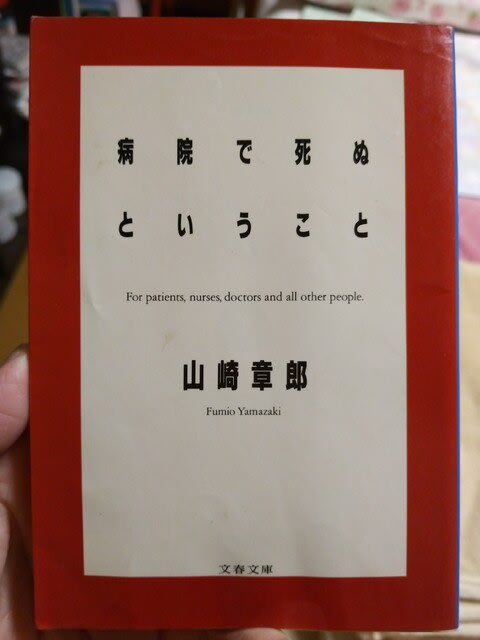

著者の山崎先生は、1996年に、こんな本も書いておられます。

今から30年以上前の病院の治療というのは、患者が苦痛と絶望の中で死んでいくことが多々ありましたと。

当時の山崎先生は、ホスピスにお勤めでしたが、ホスピスに入院できるのは、末期の癌患者と膠原病等の難病患者だけでした、とあります。

ホスピスには、どんなに苦しい状態でも、他の病気では入れなかったということに疑問を感じて、2005年から在宅診療の専門医として、すべての末期の症状の患者さんを往診して、ほぼ自然死でお見送りされているようです。

自宅で家族の看取りができる条件として、以下のようなことを挙げておられます。

1.介護力・・・実際、家の中に今日亡くなるかもしれない家族を抱えるというのは、かなりの精神力が必要だそうです。勿論、人手も確保。

2.療養できる空間・・・病院から自宅に引き取ったとは言え、実は押し入れの中に寝かされていた、というケースもあったようです。

3.24時間対応可能な医療と看護・・・お一人暮らしのおうちに行くと、壁に在宅介護事業所の24時間対応の電話番号が貼ってあったことがありましたので、これは介護保険が導入されてからは可能かと。ただし、ケアマネージャーさんは、「癌の病状変化に詳しい」方を探すように。

4.十分に症状がコントロールされていること・・・下の本の時代には、モルヒネの投与のやり方も未熟だったでしょうが、今はほとんどの癌性疼痛は止めることができる、とあります。痛みさえなければ、食欲もでますし精神も安定します。上の本には、モルヒネの使い方が書いてありました。経験豊富な主治医に当たれば、安らかに生活できるようです。

5.在宅で看取るという家族の覚悟・・・元気な間から、「人は生かされている存在」であること。人の生き死にだけは、自分ではどうにもならないことを悟りつつ生きているうちに、覚悟ができるのかもしれません。私自身は、まだまだ未熟者。

死に方を考えることは、生き方を考えることである、と何かの本で読みましたが、毎日の生活の最終地点をたまに意識するのも良いかも、です。

冒頭に80代、90代の皆様と書きましたが、この年代の方は、ほぼ先生のおっしゃる通りの治療になっています。

が、70代より下の世代は私たちも含め、ネットで情報が取れたり、上の世代の亡くなりかたを見ていますので、そう易々とは病院の言いなりにはならんだろう、自分で自分の生き死にを決められるだろうと思っています。

なので、不本意な最後を避けたいのなら今のうちから、こんな本を読んでみるのもよかろうと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます