環境省は21日の専門家会議で、福島の生活圏外の森林は除染しないという方針を決めた。除染しても放射線量は下がらず、除染はかえって土壌流出の危険があるというのが理由。(j-cast)

一時は「除染して、帰還」と言っていた政府が「対策」から撤退していく方向がありあり。

もともと、今の政権は、早く全国の原発を再稼働したいから、対策には熱心ではない。

事故が起きたらどうなるかを考えるのでなく、短絡的な姿勢。

もちろん、事故が起きたらどうするかは大事だけど、政策としては、「事故が起きたら大変」という施設は作らない・動かさないことが一番なのは明らか。

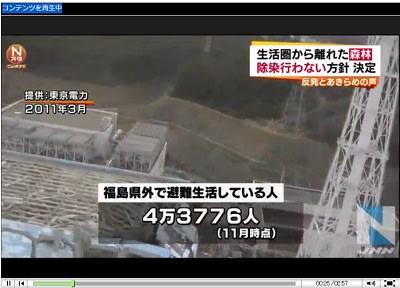

今、避難生活者は「4万3千人」(TBS)という。

ハフィントンポスト/森林文化協会は、★「なかった住民帰還の計画」「原発事故から5年後の福島とチェルノブイリを比較」として、★≪チェルノブイリ原発事故は1986年4月26日に旧ソ連で起こった。原発とその近傍では事故処理のために多くの人が働き、周辺は無人地帯というのは福島と同じだ。しかし大きな違いは、チェルノブイリには今も昔も、住民帰還の計画が基本的になく、課題はおおむね新天地での生活に関することだ。≫

ともかく、戻るか戻らないかはそれぞれの選択かもしれないけれど、政府は、「対策をすること」からは撤退していく。

●テレ朝 2015/09/30 ⇒★「現行の除染すすめるべき」 環境省有識者会合まとめ★≪特措法で定められた放射性廃棄物の除染などの状況を検討してきた環境省の有識者会合は、「計画通り除染を進めるべき」などとする意見を取りまとめ、提出しました。≫

↓

●テレ朝 2015/12/21 ⇒★「森林全体の除染を断念 生活圏から20m範囲に限定」★≪国は住民の生活圏から離れたエリアについては除染しない方針を固めた。森林内の落ち葉を除去しても空間線量は下がらず、かえって土壌が流出する恐れがある。≫

そんなことで、もう少し、報道を整理してみた。

●「現行の除染すすめるべき」環境省有識者会合まとめ/テレ朝 2015/09/30

●森林全体の除染を断念 生活圏から20m範囲に限定/テレ朝 2015/12/21

●生活圏から離れた森林、除染行わない方針決定/TBS 12月21日

●<除染>生活圏に限定 森林は実施せず/河北 12月22日

●大半の森林、除染せず 環境省方針、生活圏から20メートル外/福島 12月22日

●福島の森林「除染」もうやらない!国もしぶしぶ認めた「放射線は下がらない」/j-cast 12/22

●福島の森、除染限定 環境省方針「物理的に無理」 /日経 12/22

●生活圏外の森林除染せず…間伐、流出防止柵のみ/読売 12月22日

●福島原発事故 「林業成り立たぬ」…森林除染せず/毎日 12月21日

●福島とチェルノブイリ、事故5年目の比較/「除染して帰還」か「汚染地は放棄」か/ハフィントンポスト 12月21日 森林文化協会

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「現行の除染すすめるべき」環境省有識者会合まとめ

テレ朝 2015/09/30

特措法で定められた放射性廃棄物の除染などの状況を検討してきた環境省の有識者会合は、「計画通り除染を進めるべき」などとする意見を取りまとめ、提出しました。

このなかで、国が直接、除染を行う福島県の11の市町村のうち一部の地域については、今の計画通り遅くとも2017年3月までに避難指示を解除し、住民が戻れるよう取り組むべきだとしています。一方で、中間貯蔵施設の整備については用地の確保が進んでおらず、交渉を行う職員を増やし、組織体制を強化することが必要だとしました。また、指定廃棄物の処分場建設については、いまだに候補地での詳細な調査が行われていないことから、地元との対話に加えて積極的な地域振興支援が重要だとしました。これらの意見の提出を受け、環境省は今後、関係自治体などと連携し、対応することになります。

|

●森林全体の除染を断念 生活圏から20m範囲に限定

テレ朝 2015/12/21

福島第一原発の事故で、放射性物質に汚染された森林のうち、国は住民の生活圏から離れたエリアについては除染しない方針を固めた。有識者会議では、国の調査で、人が日常的に入らない森林から住居などに影響を与えるような放射性物質の飛散が確認されていないことなどが挙げられた。森林内の落ち葉を除去しても空間線量は下がらず、かえって土壌が流出する恐れがあるなどとして除染を行わないという。一方、住民の生活圏から20mの範囲と日常的に人が立ち入る森林については、これまで通り必要な除染を進める方針だ。

シイタケ農家:「山に入るのはとても不安で、長時間仕事をすることはできない。国にはその辺を考慮しながら実施してほしい」

|

●生活圏から離れた森林、除染行わない方針決定

TBS 12月21日

原発事故以降、福島県内で行われている除染。土や落ち葉などを取り除いて放射線量を下げるという、気の遠くなるような作業です。環境省は、生活圏から離れた森林では、この除染を行わないと決めました。地元の住民からは「裏切りだ」という声も出ています。 原発事故以降、福島県内で行われている除染。土や落ち葉などを取り除いて放射線量を下げるという、気の遠くなるような作業です。環境省は、生活圏から離れた森林では、この除染を行わないと決めました。地元の住民からは「裏切りだ」という声も出ています。

福島県双葉町で、老朽化を理由に21日、撤去作業が始まった看板。そこには、“明るい未来”という言葉がありますが、福島県に住む人たちには、厳しい現実が突きつけられています。

2011年に起きた東京電力・福島第一原発からの放射性物質の流出で、福島県では、いまだに4万人以上の住民が避難生活などを余儀なくされています。一方で、住宅や道路、農地に加えて、住民の生活圏から20メートル以内にある森林を対象に除染作業が続いていますが、環境省は21日、生活圏から離れた森林では除染を行わない方針を決めました。

国はその理由として、“生活圏に影響を与えるような放射性物質の飛散は森林からは確認されていない”ことなどを挙げています。今回の方針に、地元・福島県では・・・。

「(森林除染を)やらないならば、これからの森林の環境整備をどうしていくかも、やはりあわせて検討してほしい」(福島・川内村 遠藤雄幸村長)

また、避難生活が続く福島第一原発の地元、大熊町の住民からも、反発とあきらめの声があがっています。

「本来ならば完全に全部除染して、戻ることを考えていった方がいい」(大熊町の住民)

「(森林の除染は)やってもらった方が良いでしょうけどね。だけど国でやらないと決めた以上は、やらないんだろうから。どうしようもないですね」(大熊町の住民)

「私のところは森林ばっかりで、森林の中にぽつんぽつんと家がある状態。森林そのものが生活圏なんですよ。やっぱり森林(除染)は、それなりに金と時間がかかるっていうことでしょう。裏切られたっていうかね、そういう気持ちでいっぱいですね」(大熊町の住民)

福島県の内堀知事は、今回の方針を承知していないとしつつ、国に今後の方向性を示すよう求めました。

「環境省に対して、森林除染の今後の方向性をしっかり出してほしい。森林は福島県全体で非常に大きな面積がある」(福島県 内堀雅雄知事)

原発事故で福島に飛散した放射性物質セシウム137の半減期はおよそ30年。森林の除染作業を行わなければ、まだ25年以上の歳月がかかることになりますが、環境省は今後、除染のガイドラインを変更することにしています。

●<除染>生活圏に限定 森林は実施せず

河北 2015年12月22日

環境省は21日、東京電力福島第1原発事故の被災地の森林除染について、住宅周辺や農業などで日常的に立ち入る場所を除いて「基本的に実施しない」との方針を決めた。除染が住民の生活圏の空間放射線レベル低減につながらず、土壌流出などの悪影響も懸念されることを理由に挙げた。

ことし1月以降に福島県内で実施した山林除染の実証事業の結果を踏まえて判断したという。方針は同日の有識者会議で了承された。

環境省によると、住宅周辺の森林では、宅地境から20メートル以内を目安に除染を実施。農業やキャンプ場がある場所などは、利用状況に応じて範囲を決める。その他の森林では、大雨などによる土壌流出が住宅周辺に影響する場合は対策を検討するものの、除染作業は実施しない。

実証事業では、森林からの大気を通じた放射性物質の飛散による住宅地周辺への影響や、降雨時の土壌流出による空間放射線レベルへの影響は確認されなかったという。

井上信治副大臣は有識者会議後、「面的な森林除染は物理的にも困難で、土砂流出など悪影響も考えられる。住民にも国の考えをしっかり説明し、帰還の促進につなげたい」と述べた。

環境省の方針に対し、内堀雅雄福島県知事は21日の定例記者会見で「具体的な話は承知していないが、これまで国には森林除染をしっかり対応するよう要望してきた。森林は避難区域の人たちの生活に密接しており、今後もこのスタンスに変わりはない」と述べた。

●大半の森林、除染せず 環境省方針、生活圏から20メートル外

福島 2015年12月22日

東京電力福島第1原発事故に伴う県内の森林除染について環境省は21日、住宅など生活圏から20メートルの範囲と日常的に人の出入りがある場所を除き、大半の森林では原則として除染しない方針を示し、有識者でつくる環境回復検討会で了承された。

会議後、井上信治環境副大臣は「広い森林を面的に除染するのは物理的に困難で(落ち葉などの堆積物を取り除くことによる)土壌流出など悪影響もある。住民にとって一番良い手法を考えた結果だ」と語った。同省は今後、除染に関するガイドラインを改定し、方針を反映させる。

県土の7割を占める森林の除染をめぐって国は、住宅や農地の近隣20メートル以内と、キャンプ場など人が日常的に立ち入る森林については除染しているが、それ以外については方針を示していなかった。

環境省は、これまでの実証事業の結果から「森林内の放射性物質が雨や風の影響で森林の外に流出する量は少なく、生活圏の空間線量への明確な影響は確認されていない」とした上で、「堆積物の除去を行えば土壌流出を招く」と結論づけ、除染は適当でないと判断した。

ただ、斜面が急な場所などでは土壌が宅地近くまで流れ込み、除染前より除染後の放射線量が上がった場所が確認された。このため必要なモニタリングの継続や生活圏への土壌流出を防ぐ木製柵の設置、土のうを積むなどの対策を講じる。

会議で同省は、林野庁と連携し作業の機械化による屋外作業時間の短縮や作業員の被ばくの低減、情報発信強化などに取り組む方針を示した。有識者からは「除染をしないなら、林業をどういう形で再生させていくか検討する必要がある」との指摘が相次いだ。今後、林業再生の手法をどう示せるかが焦点となる。

●福島の森林「除染」もうやらない!国もしぶしぶ認めた「放射線は下がらない」

j-cast 2015/12/22

環境省はきのう21日(2015年12月)の環境回復専門家会議で、福島の生活圏外の森林は除染しないという方針を明らかにした。除染しても放射線量は下がらず、除染はかえって土壌流出の危険があるというのが理由だ。

森林の除染については、これまで住宅から20メートル以内を生活圏として除染エリアとしてきたが、森林については除染の方針を発表していなかった。このためキノコ栽培など山での仕事は再開のメドも立たず、といって転職にも踏み切れないような状態が続いていた。

事故から4年9か月・・・初めからわかっていたことじゃないのか

会議で井上信治・環境副大臣は「広い森林をすべて面的に除染するのは物理的にも困難。かえって土砂の流出とか地力の低下とかいった悪影響の方が大きい」と述べた。国は「森林から住居などに影響をあたえるような放射性物質の移動は確認されていない」と説明し、土壌を除去しても放射線量は下がらないという判断を伝えた。

司会の羽鳥慎一「結局、除染をしても放射線量は下がらないし、物理的にも無理だとはっきり言ったわけですね」

玉川徹(テレビ朝日ディレクター)「4年9か月ですよ。こんなことは最初からわかっていること。だって、汚染された地域の7割が森林なんですから。除染をすると元へ戻るんだというイメージを持っていた人もかなりいるんじゃないですか」

羽鳥「ほとんどの人がそう思っていましたよ。だから(除染を)やってもらっている。そうではないよということをはっきりといわれた」

福島事故原因はっきりしないのに次々再稼働

汚染された福島の森林には事故のあとだれも入れないできた。これからも入れないということだ。森は死んだ。その森に接している家々の住民もこれで戻る気になれるかどうか。戻った人が住み続けられるかどうか。

羽鳥「原発事故に関してはっきりしていないことが多いですよね。そんな中で日本各地で原発の再稼働が始まろうとしている。みなさん、どうお考えでしょうか」

このニュースはもう新聞もほとんど伝えない。「モーニングショー」はこれを最後のコーナー「ニュースもう1本」でとりあげた。事実を伝えただけだが、思い切ったといえそうだ。

●福島の森、除染限定 環境省方針「物理的に無理」

日経 2015/12/22

東京電力福島第1原子力発電所事故後の福島県内の森林除染について、環境省は22日までに、生活圏から離れて日常的に人が立ち入らない大部分の森林は除染しない方針を決めた。21日の有識者検討会で提示した。

環境省はこれまで、福島県の面積の約7割を占める森林のうち、生活圏から20メートル以内と、キャンプ場やキノコ栽培で人が入る場所に限り、落ち葉などの堆積物を除去するとしてきたが、それ以外については方針を示していなかった。

広範囲で堆積物を取り除くと表土が流れやすくなるうえ、生活圏の空間線量率が変化するような放射性物質の飛散や流出が確認されていないとして、除染は適当でないと判断した。

環境省は近くガイドラインを改定し、土砂流出を防ぐ柵の設置などを盛り込む。

林野庁は間伐木材の放射性物質濃度の測定や作業者の被曝(ひばく)低減対策など、林業再生に向けた取り組みを実施している。

井上信治環境副大臣は検討会終了後、報道陣に「すべてを面的に除染するのは物理的にも困難で、悪影響の方が大きい。住民にとって一番良い手法を考えた結果だ」と述べた。〔共同〕

●生活圏外の森林除染せず…間伐、流出防止柵のみ

読売 2015年12月22日

環境省は21日、東京電力福島第一原発事故の放射性物質で汚染された森林のうち、住民の生活圏から離れた場所では間伐にとどめ、除染で土や落ち葉を取り除かない方針を決めた。

東京都内での21日の有識者会議で、同省は、森林から生活圏に影響を与える放射性物質の飛散は調査で確認されなかったと主張。取り除こうとすると土や落ち葉が広がり汚染を拡大させると説明し、流出防止の柵を取り付けるにとどめることを提案して了承された。

同省は、生活圏から約20メートルの範囲以外では原則的に森林で除染を実施していない。自治体は森林から流れ出した放射性物質で生活圏が汚染されているとして国に森林除染を求めていた。

同省の方針について、福島県の内堀知事は21日の記者会見で、具体的な話は承知していないとし、「住民生活と密接に関わる大切なエリアで、しっかり対応してほしい」と話し、国に森林除染を求める考えを示した。

●福島原発事故 「林業成り立たぬ」…森林除染せず

毎日 2015年12月21日

東京電力福島第1原発事故に伴う除染で、生活圏から離れた大部分の森林を対象としない方針を国が表明したことに、福島県の森林組合や帰還を目指す住民から批判や不安の声が上がった。【土江洋範、岡田英】

放射性物質流出も懸念

全域避難が続く飯舘村の森林組合は、避難指示解除後に営林を再開しようと国に除染を要求してきた。村の面積の8割は森林。佐藤長平組合長(64)は「放射線量が高くて作業員が入れない場所もある。除染しなければ事故前のように林業に従事することはできない」と肩を落とす。

一方で国の方針は、平均空間放射線量率が被ばく線量管理を行う必要がない毎時2.5マイクロシーベルト以下の場所であれば、間伐などの森林整備を行うことを林業者らに求める。森林内の下草などが育てば、放射性物質を含んだ土砂が生活圏に流出するのを防ぐ効果が期待されるためだ。

管理する大半の森林が避難指示区域内にある双葉地方森林組合の秋元公夫組合長(68)は「被ばくへの不安から作業員が集まらないのでは。作業員の健康に何かあったら責任を取るのは組合。現場任せにされては困る」と指摘する。

阿武隈高地の山間部にある葛尾村は来春の避難指示解除を目指す。解除後に村で野菜栽培をしようと考えている女性(77)は「安心して暮らすため本当は除染してほしいが、金も時間もかかるなら仕方がない。その分、生活拠点をしっかり整備してほしい」と話す。

国は、放射性物質を含んだ土砂の流出によって生活圏に影響が出る恐れがある場合には、防止柵などを設置するとしている。同村の下葛尾地区で行政区長を務める遠藤英徳さん(73)は「完全に土砂の流出を防げるのか。山は広く、限界がある」と不安を口にした。

●福島とチェルノブイリ、事故5年目の比較/「除染して帰還」か「汚染地は放棄」か

ハフィントンポスト 2015年12月21日 森林文化協会

森林文化協会の発行する月刊『グリーン・パワー』は、森林を軸に自然環境や生活文化の話題を幅広く発信しています。12月号の「環境ウォッチ」では、環境ジャーナリストの竹内敬二さんが、原発事故から5年後の福島とチェルノブイリを比較しています。

◇

東京電力福島第一原発の周辺では放射能汚染を減らす除染作業が続き、いくつかの町ではすでに住民の帰還が始まった。福島原発事故から4年半が経つ。私はかつてチェルノブイリ原発事故から4年が過ぎた現地を取材したことがある。事故後の時間でいえば、ちょうど福島の今に当たる。「福島」と「チェルノブイリ」の5年目を比べてみると、向かっている方向が大きく異なることに気付く。

福島の汚染地域は、汚染が比較的軽い「避難指示解除準備区域」(年間積算線量が20mSv以下)と「居住制限区域」(同20~50 mSv)、そして汚染の激しい「帰還困難区域」(同50 mSvを超える)に分けられている。

前二つの区域について、政府は2017年3月までに大規模な避難指示解除を目指す。10月に、その区域をバスに乗って回った。

無人の桜並木を除染

田村市の都路(みやこじ)地区。除染が進み、昨年4月、最初に避難指示が解除された。

田んぼは黄金色の稲で埋まり、刈り入れも始まっていた。「人が帰ると田んぼがきれいになって地域が生き生きする」という言葉通りの光景だ。

都路ではおよそ半数の人が帰還している。仮設住宅との二重生活も多いが、帰還は順調な方だ。ところが、解除から1年経った川内村東部地区は世帯の3割、解除から1カ月半の楢葉町では2700世帯中の200世帯しか戻っていない。買い物のしやすさなどが影響する。

都路から、さらに東(太平洋側)に向かった。大熊町には今年3月、福島第一原発で働く人々に食事を出す給食センターができた。1日3000食。周囲はまだ無人だが、大勢の人の往来は地域を活気づける。

除染は表土を剝ぎ、屋根瓦を磨くなど地道な仕事だ。大熊町の南の富岡町には桜で有名な夜の森公園がある。一帯は無人だ。道路脇の桜並木は、一本一本の木の周囲で土が削り取られていた。「ここまでするのか」という感じだ。

帰還を目指す人の悩みは空き巣や動物による家の傷み。楢葉町では「家の中はネズミとイノシシの糞だらけ」という話を聞いた。イノシシは冷蔵庫の中のものさえ食べ散らかす。子どもがもらったトロフィーの上にイノシシの糞があるような光景を見ると、「帰還の意思が折れる」そうだ。

なかった住民帰還の計画

チェルノブイリ原発事故は1986年4月26日に旧ソ連で起こった。私が初めて現場に行ったのは1990年の6~7月だった。

無人地帯は広大だった。事故後、まず原発半径30km圏内に住む11万6000人が退去した。その後も点在する高濃度汚染地からの疎開が続き、無人地帯の総面積は5000平方km以上、疎開人口は40万人以上とみられる。

90年当時は事故炉以外の炉がまだ稼働していた。その後全基が停止したが、原発では今も廃棄物の処理などに多くの人が従事している。

原発とその近傍では事故処理のために多くの人が働き、周辺は無人地帯というのは福島と同じだ。しかし大きな違いは、チェルノブイリには今も昔も、住民帰還の計画が基本的になく、課題はおおむね新天地での生活に関することだ。

90年以降も数年ごとにチェルノブイリを訪れたが、無人地帯は放置されたまま。家々は崩れ、畑は森に返りつつある。

住民は集団で移転した。森を切り開き、国が数十~100戸単位で新しい村を造った。国土が広く、当局が何でも決定できる政治体制だったからこそできた。

老人たちは新しい村や都会のアパートで望郷の思いを語りつつ、諦めて死んでいった。06年にも移転後の村を取材したが、老人が減り、故郷を懐かしがる人は極端に減っていた。

「経済合理性」の視点も

チェルノブイリでも畑を除染する試みはあったが、結局、畑や森を大々的に除染する政策は取らなかった。理由は「経済合理性がないから」だ。・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

|

| |

|

|

|