2006年4月27日のブログ

⇒ ヤマイモを植えました/前編

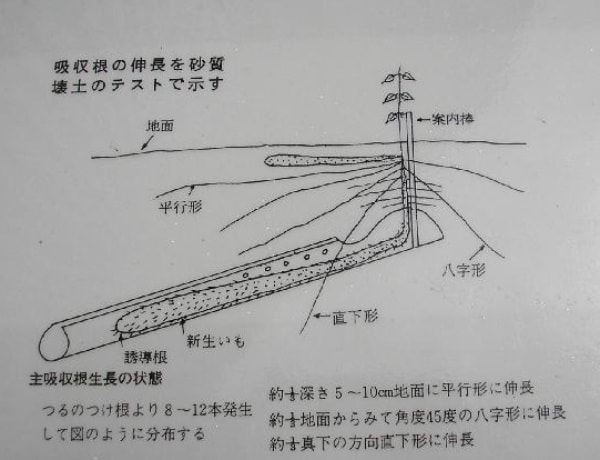

この図は、偶然に聞きつけて教えてもらった講習会(後日、紹介)での説明資料。政田農園のパイプの販売の店舗に置いてある説明チラシにも、解説本にも同様の図がある。

案内の縦棒の位置も分かる。地表下の小さいイモは、タネイモ。タネイモの力でツルと放射根を伸ばし、直下に新イモを伸ばす。これを受け皿でキャッチして、バイプの中へ誘導するという原理を理解したい。

写真の説明を転記する。

「主吸収根の成長の状態 つるのつけ根より8から12本発生して図のように分布する」

「約1/3 深さ5から10cmに平行形に伸長」

「約1/3 地面から見て角度45度の八字形に伸長」

「約1/3 真下の方向直下形に伸長」

|