| 毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など |

| てらまち・ねっと |

2005年2月ブログ開始 それから 毎日更新 ランキング

人気ブログランキングへ

〒501-2112 岐阜県山県市 西深瀬208

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

全国各地で大きな「自治体の行政委員の高額報酬」が大きな問題となっている。

私たちも、岐阜県の関係委員についての報酬の返還と差し止めを求めて、4月26日に岐阜地裁に住民訴訟を起こした。 偶然なことに、その翌日27日、大阪高裁で「滋賀県の行政委員・月額報酬は違法」との判決。 岐阜県知事は、その日の定例会見で、 「基本的には見直していく」 「7月の全国知事会で、プロジェクトチームが一定の結論を報告する」 などとしていた。 ところで、訴状を裁判所に出すと、通常は、1ヶ月程度以内に第一回弁論の法廷の期日が決まる。過去に、期日は、遅くても2ヶ月後になることはなかった。 ところが、今回は、いつまでたっても裁判所から連絡がなかった。・・・・ ・・・そして、6月下旬になってやっと、「8月4日(水) 午後1時10分」 (予定) となった。 裁判官たちの春の異動はなかったのに、提訴から3ヵ月半先とは・・・ ともかく、昨日7月5日に全国知事会が報告を発表した。 その資料によれば(下記にリンク・再掲) 「平成21年度中に見直しを行った団体の試算で平均34%の縮減となる」 「原則日額支給とすべきである」 としている。 でも、奇妙な理屈は次の付言。 「日額化を行う上で、支給対象とする業務の範囲や会議出席以外に自宅等で行う調査や資料推敲等の業務、職務の性質、職責等をどのように報酬額に反映させるかが課題である。」 行政にかかわる他のどんな委員だって、会議に呼ばれ、議題が分かり、資料が手元にあれば事前に調べるのは通常のこと。 知事会は『行政委員においては、そのことを報酬に反映させるべし』といわんばかり。 いずれにしても、私たちの岐阜の訴訟は、「方針」は弁護団会議で決まっているので、まずは被告岐阜県知事の答弁書を楽しみに待とう。 (岐阜県での住民監査請求、住民訴訟の提訴のデータにリンク) ⇒2010年4月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか その他のWebのデータにもリンクしているページ ⇒ ●岐阜県行政委員の高額な月額報酬の是正と不当利得分の返還の問 (なお、ほとんどの新聞のリンクは、今では切れている)  ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点5位、6位あたり ●県行政委員報酬:知事、見直し方針 日額払いで検討へ /岐阜 毎日新聞 2010年4月28日 月ごとに一定額を支払っている県行政委員の報酬について、古田肇知事は27日の定例会見で、「この問題について、7月の全国知事会で、会のプロジェクトチームが一定の結論を報告する。 その後、遠くない時期に結論を出す。基本的には見直していく方向だ」と述べ、夏以降、日額払いに改める方向で検討する方針を示した。 県には選挙管理、労働、収用など8行政委員会がある。委員はいずれも非常勤で、内水面漁場管理委員会だけが日額制となっている。他の7委員会の委員報酬は月額1人10万~22万円。ただし、行財政改革の一環で、今年度から月額14%が削減されている。 委員報酬の月額払いについては、全国の自治体で見直す動きが広まっており、知事会はプロジェクトチームで議論している。 県内では26日、山県市の寺町知正市議らが古田知事を相手取り、月額払いの委員会のうち監査委員を除く6委員会の非常勤委員らへの支出差し止めと過去1年間に支払った報酬の返還を求める訴訟を起こした。 古田知事は、訴訟については「訴状が来ていないのでコメントは控えたい」とした。【岡大介】 ●都道府県の天下り見直しへ 知事会PTが中間報告 2010/07/05 21:19 【共同通信】  東京都千代田区で開かれた、全国知事会の行政改革プロジェクトチームの会合=5日午後 東京都千代田区で開かれた、全国知事会の行政改革プロジェクトチームの会合=5日午後全国知事会の行政改革プロジェクトチーム(PT)は5日、中間報告をまとめた。天下りについて「ほとんどの都道府県で職員が外郭団体に再就職したケースがある」と実態を認めた上で、早期勧奨退職の段階的解消など見直しの必要性を指摘。公安委員会などの行政委員が非常勤の割に高額の月額報酬をもらっているとの批判を受け、原則として会議や出張など委員としての活動に応じた日額支給に改めるべきだと提言した。 行政刷新会議の事業仕分けで国の歳出削減が注目される中、地方としても行革に取り組んできた姿勢をアピールする狙いがある。15日から和歌山市で開かれる全国知事会議で正式決定し、年内に最終報告をまとめる。 中間報告は、都道府県職員の天下りについて「再就職先の報酬は在職時の半額程度」などとキャリア官僚との違いを強調するとともに、住民の納得や信頼が必要と指摘。やむを得ず再就職する場合は、相手先に報酬を適切な額とし、退職金を支給しないよう強く要請すべきだとした。 ●全国知事会のWebページ ⇒ 全国知事会議・委員会・会議 から ↓

上記の 資料1 ↓

●行政委月額報酬で検討会議が結論 各論併記に疑問の声 /青森 毎日新聞 2010年1月23日 ◇「整理しないという整理しただけ」 公安委員会や教育委員会などの委員報酬のあり方を検討する県の任意機関「県行政委員会委員報酬検討会議」(座長、長谷川義彦・県信用保証協会会長)が出した結果に、「検討する意味があったのか」と疑問の声が出ている。検討会議は報酬の支給方法などを議論し、「日額制、月額制、月額・日額の併用制」の三つが考えられると結論づけて県に提出したが、専門家は「検討会議は『整理しない』という整理をしただけだ」と批判している。【後藤豪】  県は93年4月から、すべての行政委員会で月額制を採用してきた。しかし昨年の県議会2月定例会で、複数の県議が報酬の減額や日額制への移行を検討するよう求めた。県は幅広く意見を聞くため、大学教授や弁護士ら有識者9人でつくる検討会議を昨年10月に設置。 3回の会議をし、今月15日に県に意見書を出した。検討会議の委員には会議1回につき1人9800円が謝礼として支払われた。 県は93年4月から、すべての行政委員会で月額制を採用してきた。しかし昨年の県議会2月定例会で、複数の県議が報酬の減額や日額制への移行を検討するよう求めた。県は幅広く意見を聞くため、大学教授や弁護士ら有識者9人でつくる検討会議を昨年10月に設置。 3回の会議をし、今月15日に県に意見書を出した。検討会議の委員には会議1回につき1人9800円が謝礼として支払われた。 意見書では、報酬の支給方法について「合理的かつ明確な基準を設定するためには、日額制が適当ではないか」「精神的・心理的負担を加味すると、少なくとも月額制は維持すべきではないか」など3案が併記されている。 ◇座長「一本化すると角が立つ」 長谷川座長は取材に対し、「無理に一本化すると角が立つ。ある程度、玉虫色になっているだろうけれども、着地点としては妥当」とした。 ● 司法と市民目線/問い直されるバランス感覚 2010年05月10日月曜日 河北新報 政治や行政が絡む訴訟で最近、注目すべき判決が相次いでいる。「画期的」といった受け止めが多く、司法判断が「市民の感覚」に近づいてきているようにみえる。 4月27日に大阪高裁であった滋賀県の行政委員の月額報酬をめぐり、弁護士が県に支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決。選挙管理委員長を除く各委員について「裁量の範囲を逸脱して違法」と判断し、県側の控訴を棄却した。 高裁判決は月額制が認められる場合の基準を示した上で勤務実態を検討。月平均2日前後の勤務日数の少なさを重視した。業務の内容を精査、勘案する必要があるにしても、高裁の認定は「市民の常識」に映る。月額制の違法性を認めた高裁初の判断だといい、今後、各地で見直しが進むとみられる。 最大約2.30倍となった昨年8月の衆院選小選挙区は憲法違反だとして選挙無効を訴えた「1票の格差」訴訟の判決。全国8高裁・支部で計9件の訴訟が起こされ、4件が「違憲」、3件が「違憲状態」と断じた。 「投票価値の平等」は国民の重要な権利だ。自分の1票が他人の半分にも満たない状況を、誰だって容易に受け入れられるものではない。最高裁は昨年、2007年の参院選をめぐる格差訴訟で「違憲」の判断こそ避けたものの、相当に踏み込んだ。そうした流れを受けると同時に、政治の変化も無視できないだろう。 従来、公権力が相手の訴訟で、司法はややもすると腰が引けているとの指摘を受けてきた。昨年の政権交代で「永久政権の重し」が取り除かれ、「三権分立」の原則をより貫きやすくなったのかもしれない。 4月に東京地裁であった沖縄返還をめぐる密約文書開示請求訴訟の判決も、密約の存在を認め国に文書開示を命じるなど、原告の全面勝利とした。原告側は「提訴後、政権が交代し国側の出す書面ががらりと変わった」と述べた。選挙結果に示された「民意」が政府の対応を変え、判決を後押しした形だ。 司法は政治におもねってはいけない。もとより、理想に走り過ぎることで、政治や社会の安定感を著しく損ねてもまずい。現実遊離を避けて、慎重な判断に傾くのもある意味、当然だろう。その一方で市民目線とのずれを軽視するならば、司法は確実に信頼を失う。 刑事事件では一般市民が裁判官と一緒に判断する裁判員裁判が昨年5月に導入された。司法改革の要で、検察審査会の権限強化とともに、刑事訴訟に市民の感覚を取り入れるのが大きな狙いだった。市民の目を意識したバランス感覚が必要という点で、行政が対象の訴訟も変わるところはない。 ●「行動に矛盾」 「相談なく心外」 2010年5月15日 読売新聞 県が一部行政委員に勤務日数に関係なく支払っている月額報酬の支出差し止めを求められた裁判で、嘉田知事が上告と同時に見直しを指示したことに対し、県議会から疑問の声が上がっている。「行動が矛盾し、県民に分かりにくい」との批判に対し、「上告と見直しの議論は分けて考えて」と理解を求める県側。見直しには県議会の議決が必要なだけに、今後の議論は難航することも予想される。 今月中旬に開かれた県議会総務・政策常任委員会で、世古正委員(自民党・真政会)らが「月額を主張して上告する一方で、(日額を視野に入れた)見直しを検討するのはおかしい」「(最高裁の)結果がまだ出ていないのにどうして今、見直すのか」などと指摘。上告について相談がなかったことにも「心外だ」と痛烈な批判が飛んだ。 これに対し、県側は、議会全体に上告について事前説明をしていなかった点を陳謝。そのうえで「見直しの検討は、(県が主張する)条例制定の裁量権があることを踏まえて行うもの。詭弁(きべん)ではない」と理解を求めた。 ●自治体非常勤委員“時給”177万円も 東北などオンブズ調査 2010年06月06日日曜日 河北  自治体の非常勤行政委員の報酬問題を調査している北海道・東北市民オンブズマンネットワークは5日、仙台市で開かれた市民フォーラムで、秋田を除く東北5県を含む8道県などの報酬額ランキングを発表した。最高額は時給換算で177万円にも上り、業務の実態にそぐわない報酬体系に疑問の声が上がっている。 自治体の非常勤行政委員の報酬問題を調査している北海道・東北市民オンブズマンネットワークは5日、仙台市で開かれた市民フォーラムで、秋田を除く東北5県を含む8道県などの報酬額ランキングを発表した。最高額は時給換算で177万円にも上り、業務の実態にそぐわない報酬体系に疑問の声が上がっている。調査対象は東北5県と北海道、新潟、栃木両県と札幌、仙台など4市の非常勤行政委員392人の報酬。ランキングは、各オンブズマンが情報公開請求などで入手した、自治体が2007年度または08年度に支払った年間の報酬を基に1人当たりの時給、日額を計算し集計した。 勤務時間が公表され、報酬額を時給に換算できた230人のうち、最高額は仙台市泉区の選挙管理委員。年4日、総勤務時間41分間で、121万2000円の報酬を得ていた。最低額は函館市の監査委員で3553円。平均は6万9076円だった。 フォーラムでは、福島県の団体から、同県の海区漁業調整委員が年2回、計約30分間の勤務で79万3300円(時給換算で158万6600円)を受け取っているとの報告もあった。 勤務日数が分かり、日給換算できた377人のうちでは、栃木県労働委員会の使用者委員がトップ。年5日の勤務で189万6000円の報酬を受けていた。最低は岩手県の監査委員4618円。平均は9万4341円だった。 同じ行政委員会のメンバーでも、時給、日給などに換算して報酬額に差が生じるのは、各自治体が条例で月額制としているため、勤務した時間や日数に関係なく報酬が支払われているからだ。 地方自治法は非常勤行政委員の報酬を原則、日額制とするよう定めているが、自治体が条例によって月額制とすることも例外として認めている。 北海道・東北市民オンブズマンネットワークは「ワーキングプアが問題になる中、働かなくて高額の収入を得ているノンワーキングリッチがいることが明らかになった。報酬制度に欠陥があることは明白だ」と訴えている。 報酬の月額制をめぐっては、弁護士らが滋賀県に行政委員報酬の支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁が今年4月、月額支給を違法と判断している。 [非常勤行政委員] 首長から独立した行政機関の委員で、専門知識や公正中立な立場から、行政の適正執行や公金支出の監督などを行う。地方自治法が設置を義務付ける委員会とそうでないものがある。主なものは教育、公安、選挙管理、監査、人事、労働、収用などで、学識経験者や弁護士、元公務員らの民間人が就いている。報酬額は各自治体が条例で定めていることが多い。 |

|

議員年金廃止の運動は続く。

ことしの秋には廃止が示されるだろうと期待している。 ところで、今日は、東京で集会がある。 東海地区では、8月21日に 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク が主催して、大々的に集会を行う。 詳細な段取りは、明日4日に北名古屋市内で開く例会で決める。 チラシは先日から配り始めた。 明日は、「集会案内」の記者会見の日程なども相談することになっている。  ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点5位、6位あたり 転載、転送歓迎。 8月21日の集会のチラシ 表面 ⇒ 印刷用PDF版 700KB

8月21日の集会のチラシ 裏面 ⇒ 集会のチラシ 印刷用PDF版 400KB

●今日7月3日の東京の集会

|

|

毎年6月の後半に株主総会のピークの日がある。

今年は、今日「29日」。 今年は、一部の経営者の超高額な報酬が明らかとされて話題が高まっている。 ところで、市民運動的にも、株主代表訴訟とか株主運動とか、地道な運動が続く。 私が関係してきているのは、次の二つ。

←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点7位、8位あたり ●株主総会 2900人で警戒 NHK 6月29日 4時21分 企業の株主総会が集中する29日、全国の警察は、警備の要請があった888社の会場におよそ2900人の警察官を出して総会屋などの警戒に当たることにしています。 警察庁によりますと、集中日の29日に株主総会を開く予定の企業は、全国で961社で、去年より360社減り、統計を取り始めた平成2年以降で最も少なくなる見通しです。警察は、このうち警備の要請があった888社の会場におよそ2900人の警察官を出して総会屋などの警戒に当たることにしています。警察庁によりますと、総会屋の数は去年12月の時点で300人と、10年前の半分に減っていますが去年は90社の株主総会に延べ129人が出席するなど、一部の総会屋が依然として活発な活動を続けています。企業に対する不当な要求もあとを絶たず、今月、雑誌の購読料名目で企業に現金を要求した男が警視庁に逮捕されています。警察庁は、集中日に総会屋が会場に出入りして活動を活発化させるおそれがあるとみて、封じ込めに力を入れることにしています。 ●株主総会、ピークの29日に961社 90年以降で最少 朝日 2010年6月23日20時54分 今年の株主総会集中日の29日に全国で総会を開く予定の企業は961社で、昨年より360社減り、統計がある1990年以降、最少となった。警察庁が23日発表した。集中日に開かれる株主総会は97年の2351社をピークに分散化が進む。今年は888社からの要請で警察官計約2900人を派遣する。 警察庁によると、97年に約900人いた総会屋は、同年の商法改正で企業に利益供与を要求しただけで処罰できる「利益供与要求罪」が盛り込まれたことなどから減り続け、2009年末には約300人と、統計がある83年以降最少となった。昨年の株主総会には、全国の90社に延べ129人の総会屋が出席した。 ●29日742社開催 株主総会ピーク 東証3市場の42.6% 産経 2010.6.15 05:00 東京証券取引所に上場する3月期決算企業の定時株主総会が29日にピークを迎えることが14日、東証のまとめで分かった。東証1部、2部、マザーズ上場の1741社の42.6%にあたる742社が29日に集中して開催する。 東証によると、株主総会は例年、「6月最終営業日の前日」に集中する傾向があり、今年も最終営業日(30日)前日の29日に集中する。 ただ、東証は、総会での質疑応答や議決権行使を活性化するため、企業に開催日を分散するよう呼びかけており、今年のピーク日の集中率は42.6%と、昨年の49.3%に比べ6.7ポイント低下した。 今年最も早く開催された株主総会は、1部上場のカタログ通販準大手「スクロール」(浜松市)で、5月28日に終了。同社を含め、14日までに全体の0.8%にあたる10社が総会を終えた。 ●【経済】 株主総会 開示、経営側に圧力 2010年6月17日  三月期決算の企業の株主総会が十八日から本格化し、二十九日にピークを迎える。“物言う株主”と企業の対立は沈静化し、今年は不祥事や内紛などで揺れた企業の総会に注目が集まる。 三月期決算の企業の株主総会が十八日から本格化し、二十九日にピークを迎える。“物言う株主”と企業の対立は沈静化し、今年は不祥事や内紛などで揺れた企業の総会に注目が集まる。一億円以上の役員報酬や総会議案への賛否の割合などの開示も企業に義務付けられ、公表内容によっては株主からの批判が噴出しそうだ。 (桐山純平) ■分散が続く 東京証券取引所によると、集中日の二十九日、千七百四十一社(五月と七月分の二社含む)中、42・6%にあたる七百四十二社が総会を開催する。集中度は昨年より6・7ポイント低下。開催の集中化は一九九五年の96・2%をピークに低下傾向をたどっている。 主要企業の総会でトップを切るのが十八日のソニーだ。ハワード・ストリンガー会長兼社長の高額報酬をめぐる株主からの質問が予想される。今年から上場企業は、総会後に提出する有価証券報告書(有報)で、一億円以上の報酬をもらった役員名と金額を開示しなければならなくなったからだ。 ■責任を追及 トップ人事の混乱では富士通が注目だ。元社長の野副州旦氏の辞任をめぐって、野副氏と同社の対立が泥沼化。二十一日の総会では、同社の株主である野副氏が直接、現経営陣を問いただす場面もありそうだ。 大規模なリコール(無料の回収・修理)があったトヨタ自動車では、品質管理についての質問が想定される。 バブル崩壊後で最高額となった上場企業の増資に対し、会社の成長戦略を問う株主の声も出そうだ。新株の増加に伴い利益が増えなければ株の価値が下がるからだ。八千億円の増資を予定するみずほフィナンシャルグループは、傘下銀行を含めた三会長が退任するが、その責任追及の声が出るのは必至だ。 ただ、一昨年まであった外資ファンドなど“物言う株主”の総会に向けての動きは低調。リーマン・ショック以降の運用難で資金を引き揚げており、株主総会で企業にアドバイスをしてきた太田洋弁護士は「ここ数年でファンドは最も静かだ」と分析する。 ■30銘柄公表 一方、情報開示の新制度が企業にプレッシャーを与える可能性がある。 今回から議案に対する賛否の割合の公表も義務化された。企業はこれまで議案の賛否の割合を開示する必要がなく、総会の結果は不透明だった。今後、賛否の割合を臨時報告書に記載し金融庁に提出しなければならない。議案が可決しても、賛否が拮抗(きっこう)していたことが判明すれば、翌年以降の総会に向け反対株主の攻撃材料になる。経営者にとって圧力になりかねない。 さらに持ち合い株式と保有目的も有報での新たな開示情報。企業は現在でも保有額の大きい順に上位十銘柄を公表しているが、金融庁はそれに加え、持ち合い株式に絞って三十銘柄を公表させる。 持ち合い株式は企業にとって買収防衛策の意味合いがあり、海外投資家から批判の対象となっている。大和総研の藤島裕三主任研究員は「企業が保有目的を説明しても、投資家の理解を得られないのではないか」と企業にとって不利とみる。 ●報酬1億円以上の役員、140人超える 株主総会 朝日 2010年6月28日22時42分 株式上場企業で1億円以上の報酬を受け取る役員が28日までに140人を超えた。大企業では複数の「1億円プレーヤー」が出たほか、創業者のトップには4億円台も飛び出した。 パナソニックは大坪文雄社長が1億500万円、中村邦夫会長が1億2200万円だった。創業家の松下正幸副会長は1億円未満だった。ハワード・ストリンガー会長兼社長ら3人を公表済みのソニーは有価証券報告書で新たに4人の執行役も1億円以上であることを公表した。鉄鋼大手のJFEホールディングスは馬田一社長ら3人、製薬大手の第一三共は森田清相談役(前会長)と庄田隆会長の2人が1億円以上だった。 京セラも、米国の子会社社長を兼ねるジョン・ギルバートソン取締役が1億1400万円だったと開示した。 調剤薬局大手の日本調剤は好調な業績を踏まえ、創業者の三津原博社長が4億7726万2千円(退職金含む)だった。エイベックス・グループ・ホールディングスも創業者の一人、松浦勝人社長が2億4900万円だったほか、2人が1億円を突破した。牛丼最大手の「すき家」を展開するゼンショーは創業者の小川賢太郎会長兼社長が1億2700万円だった。 ●株主総会:高額報酬開示、新たな対立点に 毎日新聞 2010年6月15日 10年3月期決算の企業の株主総会が6月下旬のピークに向け、18日から本格化する。今年から総会後に提出される上場企業の有価証券報告書(有報)に年間1億円以上の高額報酬を受け取った役員の名前と報酬額の記載を金融庁が義務づけた。議案の議決権行使結果の公表義務も加わり、情報開示が広がるのが特徴だ。 投資ファンドが資金を引き揚げるなか、企業と「モノ言う」株主のせめぎ合いは沈静化傾向だが、個人株主の関心が高い報酬などの情報開示は、企業と株主の間の新たな対立点となる可能性もある。【宮崎泰宏、大久保渉、弘田恭子、中井正裕】 役員報酬の開示で注目されるのは、日産自動車のカルロス・ゴーン社長とソニーのハワード・ストリンガー会長兼社長ら。株主招集通知書などによると日産の社外を除く取締役の平均報酬額はトヨタ自動車の4倍の1億6900万円。ゴーン社長の報酬が突出している模様だが、同社は「質問に対する対応は未定」(広報)という。 執行役1人当たりの平均が1億4825万円のソニーも、ストリンガー会長兼社長が開示対象となる公算が大きい。02年から08年までの7年間にわたり、一部の株主が報酬の個別開示を求めてきた経緯もあり、株主の質問への対応が注目される。 孫正義社長の報酬が1億円以上の可能性があるソフトバンクは、開示対象者がいることを認めた上で「株主総会の場で答えるかは検討中」とする。 メガバンクでも複数人が対象になる可能性がある。各社は有報での開示を基本とし、総会での対応は未定とするが、「社長の判断」(みずほフィナンシャルグループ)と社長に一任するケースもある。 総会前に先行開示することで、あらかじめ株主の理解を求めようという動きもある。資生堂はホームページ上などで報酬が1億円以上の社長ら2人の前倒し開示に踏み切り、住友信託銀行は招集通知書に「該当なし」と記載した。アステラス製薬、エーザイ両社は「答えないと株主の納得を得られない」との判断から株主総会で質問があれば開示する方針だ。 個別の報酬が公表されれば、報酬の算定基準の説明も重要になる。 しかし、コンサルティング会社のプライスウォーターハウスクーパースの調査では、国内企業の54%が明確な算定基準を策定しておらず、多くが慣習などで決めているのが実情。同社の白井正人ディレクターは「株主や投資家の信頼を得るため、今後は算定基準の透明化が進むだろう。 合理的な算定方法として業績連動型の報酬が増えるのではないか」と分析する。ただ、業績連動型の報酬は経営者の短期的な利益追求につながる懸念もあり、白井氏は「中長期的な成長性の指標を組み入れる工夫が必要だ」と指摘する。 ◇議決結果「シャンシャン」無理? 内閣府令の改正で議案の賛否割合の公表が義務化されることも今年の注目点。 「圧倒的多数の賛成で原案通り可決されました」といった司会進行は難しくなり、企業が株主の視線に神経をとがらせる場面も出てきそうだ。 具体的には、10年3月期決算企業の株主総会から、議案に対する賛成・反対・棄権の議決数を総会後に提出する臨時報告書に記載することが義務づけられた。同じ可決でも、賛否割合が「99対1」「51対49」などと分かるようになり、役員選任議案も一人一人の賛否割合が開示される。 可決の結果だけ公表していた従来の方式では、反対票が一定割合を占めても企業側にしか分からなかったが、今回からは可決された議案でも、反対票と賛成票がほぼ拮抗(きっこう)していたことが判明するケースが出てきそうだ。経営陣への圧力が高まるのは必至で、現体制に不満を持つ投資家や社内勢力にとって格好の攻撃材料となる。元社長辞任をめぐる経営混乱が続く富士通では、取締役再任案に対し、機関投資家に議決権行使をアドバイスする米調査会社が反対する考えを表明。総会での賛否の票数次第では、混乱がさらに深まる可能性もある。 株主提案の議案に対する賛否の内訳も開示されるため、「外資系ファンドなどは、提案した議案の支持率の高さを経営陣への交渉材料にする」(大和総研の鈴木裕主任研究員)といった展開も予想される。賛否割合の開示は、株主の不満を表す明確な指標として経営陣に圧力をかけそうだ。 ●株主137万人、第一生命が初総会…出席3千人 2010年6月28日17時31分 読売新聞 4月に相互会社から株式会社に転換して東京証券取引所に上場した第一生命保険が28日、初めての定時株主総会を開いた。 株主数は国内最多の約137万人で、会場の幕張メッセ(千葉市)に約1万5000人分の座席を用意したが、出席は3096人にとどまった。 総会では、28日に12万100円と上場来安値を更新するなど、売り出し価格(14万円)を下回って低迷する株価に質問が相次いだ。渡辺光一郎社長は「中国の提携相手などを慎重に検討している。今後もアジアを中心に海外事業を拡大する」と成長戦略を説明した。 ●株主総会 報酬開示だけじゃない 中日 2010年6月26日 三月期決算企業の株主総会がピークを迎えた。今年から上場企業は年間一億円以上の報酬を受け取る役員名を開示するなど情報公開の範囲が広がった。成長戦略を含め説明責任をしっかり果たせ。 日産自動車のカルロス・ゴーン社長八億九千万円、ソニーのハワード・ストリンガー会長兼社長は自社株購入権を除き四億一千万円。一方、リコール(無料の回収・修理)問題を陳謝したトヨタ自動車の豊田章男社長は一億円未満-。こんな報酬実態が初めて明らかになった。 役員報酬の開示はこの三月、金融庁が内閣府令を改正して急きょ決めた。一億円以上の報酬を受け取る役員名と報酬額、決め方を有価証券報告書に記載することを義務付けた。これまでは役員全員の報酬総額だけの開示だったから企業側から「プライバシーの侵害だ」と反発する声もあった。 だが、報酬開示は米国の金融会社のように経営が破綻(はたん)しても巨額な報酬を受け取るケースを防ぐことが狙いだ。英国やドイツ、フランスなどでも実施されているから日本の導入は遅すぎた。 すでに開催された大手企業の総会では「役員はもらいすぎ」との厳しい意見が出ている。株主の不満には株価や配当の低さ、勤労者の所得水準などもある。経営者には今後も自制が求められよう。 また今年の総会から合併や提携、役員選任など個々の議案の賛否結果も、臨時報告書に記載することが義務付けられた。これまでのように「賛成多数で承認された」では済まなくなった。 役員選任で反対票が多く出た役員は、株主の厳しい視線と圧力を背に受けながら業務を執行することになる。役員報酬の開示と議案の賛否結果の公表は、経営者全員に覚悟を求めるものだ。 数年前に導入した敵対的買収への企業防衛策を継続するかの議論や、導入が間近に迫る新たな国際会計基準への対応なども総会で諮るべきテーマだ。 企業の将来像をどう描きどのように推進するのか。また事業再構築や不祥事があればその対処策など、経営者はすべての課題にはっきりと説明しなければならない。社外取締役の設置義務化などについても姿勢を示すべきだ。 株主総会で求められる企業情報の開示は一部の利害関係者のために行うのではない。法令順守とともに社会的責任を果たす一環だ。経営者は責務の重さをかみしめて仕事に全力投球してほしい。 |

|

私たちの進めている「無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク」(略称:自治ネット)は、岐阜県・愛知県・三重県の三県内の無党派・市民派の立場で議員活動をするため自治体議員と市民で作る団体(2002年発足)で、例会を軸に議員力のレベルアップと議会改革に向けた活動を展開している。

無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク 今年の8月は、地方議員年金の問題を取り上げ、制度の廃止を目指すための集会を開催することに4月の総会で決まった。 参議院選挙が終わったら、「廃止」への流れを一気に加速させたい、そんな思いで開くことになった。 担当の 臼井瀬戸市議 が演者の依頼などの大部分を済ませてくれた。 そして、チラシの原案がPDFで出てきた。 今、どこを修正するかMLで意見調整中。 5月8日の例会で、事前に予告的に紹介しても良いことの確認をしていた。 それが遅くなってしまったけれど、今日、事前に紹介する。 チラシなども完成したら、しっかりと全部の内容をご案内するのは当然として、ここでは、メンバーや流れを紹介しよう。 超豪華メンバーだ。 河村たかし名古屋市長、岩崎恭典四日市大学総合政策学部教授、 三谷哲央三重県議会議長、出口謙二郎徳島県小松島市議会議長、 奥山たえこ東京都杉並区議会議員。 それに、各地で「地方議員年金廃止の意見書・決議」を採択した議会からの報告や、逆に否決された例も報告してもらう。 愛知県町村議会議長会の行った県内全議員アンケートの結果も紹介。 会場は300人ほどのホール。 経費は私たち自治ネットが全部持つ。 (自治ネットとして、初めて『一人500円の参加費・資料代』は徴収)。 その前提で、集会の「賛同団体」も募っている。間に合えば団体名をチラシに刷り込む。 もちろん、詳しいことやチラシの全部は完成しだいPRする。 (このブログの関連エントリー) 2010年3月17日ブログ ⇒ ◆現実味を帯びてくる議員年金制度廃止/決議・名古屋市議会は政令市初/安城市議会も/敦賀市議会はすでに 2009年12月1日ブログ ⇒ ◆議員年金廃止の意見書/全会一致で可決/県内唯一全国6番目とか 2010年1月27日 ⇒ ◆議員年金廃止運動/30日(土)は東京でシンポ/報告を依頼された 2010年2月11日ブログ ⇒ ◆三重県議会議長三谷哲央氏を招いての公開講座・2月13日名古屋  ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点5位あたり

●議員の待遇決定「議員には無理」 「市民が直接仕分けを」 j-cast 2010/3/ 3 衆院を通過して、鳩山政権はひと安心だが、政治とカネの問題は収まらない。交通費「一律支給」も 鳩山首相と小沢幹事長が会談して、企業団体献金の禁止を与野党で協議する方向を打ち出した。が、自民党の谷垣総裁は「自分たちの問題のエクスキューズのために法を改正するとは、発想が逆だ」と。いわれて当たり前だろう。 いってみれば、小沢方式はイコール自民党方式だ。昨日も問題になった「箇所付け」の情報漏れにしたって、自民時代はこっそりやっていたのを、民主だから表にでちゃっただけ。国民にもだんだんわかってきたはずだ。 「朝ズバッ」はそこで、地方に残る「古いしきたり」に切り込んだ。珍しく全国調査で「費用弁済」の実情を洗い出した。47都道府県と18政令都市と東京23区の、計88議会。 「費用弁償」とは、議員の交通費のこと。議会までの往復の費用をどうしているかだ。結果は11議会がゼロ(議員報酬に含まれる)、28議会が実費、49議会が定額だった。問題は最後の「定額」だ。 これについて先週金曜日、盛岡地裁が岩手県議の定額(距離に応じて8700円から6段階)が過大だとして、議員47人に678万円の返還すべきとの判決を出した。住民からの提訴だった。県はその後実費に変えている。 しかし「朝ズバッ」調査では、まだ49議会が昔ながらとわかった。そのひとつ東京・台東区議会は1日5000円だ。ある議員は「100円バスでいく」。 別の議員は「オートバイ」だと。それでも5000円。 議会は年に63日だから、バスだと実費は1万2600円だが、定額で31万5000円をもらっていた。また、公用車がある議長、副議長にも弁償していた議会が30も。 休会の日にも出しているところもあった。 政務調査費の問題点 専門家によると、もともと地方議会は名誉職だったので報酬がなく、代わりに費用弁償にしていた。戦後、議員に報酬が出るようになったが、弁償がそのまま残ったのだという。 元鳥取県知事の片山善博は当然これに詳しい。みのもんたが、「片山さんゆかりの地を見てみましょう」(笑い)とカベに貼られたアンケートをたどる。鳥取県は「実費」になっていた。 片山は「以前は実費を上回る額を出していたが、もめたあげく、知事がうるさいからと変えたんです」(笑い)。 さらに、「政務調査費というのもあるでしょう。鳥取は領収書をつけるようにしましたけどね」「また、役にたっているかどうか分からないけど、よく海外にいくんですよ。それで報告はどこかの文書をコピーしたり……」。ありましたねぇ。 片山はまた、「議員の処遇を議員が決めるから、どうしてもお手盛りになる。事業仕分けで市民に仕分けてもらえばいい」 ちなみに、実費にした神奈川では、6000万円、千葉では4000万円が浮いたそうだ。住民が見ていないといけない。 |

|

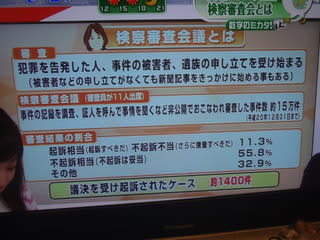

先日の東京の検察審査会の小沢一郎氏「起訴相当」の議決。

しかも、全会一致という極めて珍しいケース。 一部には、検察審査会制度や議決に対して強い批判が出ている。 インターネット上でも、「検察審査会は良く知らないけど、今回の小沢起訴の議決はダメ」というものがある。 しかし、批判は筋違いだと思う。 犯罪があっても起訴することをしない検察に対してのお目付けの検察審査会。 そこに、より強い権限を持たせた法改正。 その新制度のおかけで、明石事件も警察署長が強制起訴になったのは最近。 岐阜の議員・候補者の選挙ポスター代水増し事件でも、私たちの申し立てに対して、「起訴猶予」と逃げる検察に、審査会は不起訴不当と2度、議決してくれた。 裁判員制度の是非はあるけれど、ともかく、その裁判員制度のスタートで検察審査会の委員たちも刺激がより増したのだろうと思った。 今回、小沢起訴相当の議決で政権や民主党には、選挙に不利なのは間違いない。 だからといって、審査会の市民感覚の今回の決定が批判されるべきものではない。 民主党議員らの 「検察審査会見直し議連、民主議員有志が設立」 「国民感情で司法制度が揺さぶられている。 裁判員制度も検察審査会もおかしい」 などというのは、かつて、政権与党の自民党議員らが、自分に都合が悪くなると法律改正して繕ってきたのと同じ発想。 与党ズレしてしまった人たちだ。 なお、以前から、今回の小沢政治資金や鳩山献金について、 これを告発した「市民団体」を問題にする意見がある。 文末にリンクし抜粋しておくけど、 「おそらく、検察と『在特会』と大手マスコミの背後には、 自民党清和会、公明党・創価学会、特権官僚、財界、 統一教会、右翼・暴力団と米国支配層・CIAが 深く関与してものと推測されます」 というものもある。 社会常識としては意見は知っておくと良いかもしれない。 でも、仮にそれが事実だとしても、小沢氏が裁判の対象になるべきというのは自然な見方ではないだろうか。 今日は、そんな情報をまとめてみた。 4位あたり 28日昼のテレビ朝日    29日朝のTBS

《私の経験》 2008年6月17日 ⇒ ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK) ポスター代詐欺事件で議員らを岐阜地検が起訴猶予にしたことへの不服申し立てに対する検察審査会の判断。 待ちに待った決定。 昨日16日の夕方、検察審査会が議決をしたことが裁判所の掲示板に貼ってあると知人から電話があった。所要のついでに見てきた。 文末は「県民、市民の信頼を回復するためにも、検察官の不起訴処分(起訴猶予)の裁定には納得できないので、再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する。」 とある。 2009年4月3日 ⇒ ◆再び不起訴/選挙ポスター代詐欺事件・岐阜地検/山県市議・岐阜県議/こちらは再度、申し立てる 2009年7月4日 ⇒ ◆検察審査会/裁判員制度にともなう法改正ででリフレッシュ/選挙ポスター水増し事件で、再度の申し立て 2009年10月31日 ⇒ ◆不起訴不当の速やかな議決/岐阜検察審査会/裁判員制度のプラス効果か 私の行った検察審査会への申立書類などは、 2008年1月 ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介 同 ⇒ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道 ●小沢氏問題 民主内消えぬ辞任論 執行部は火消しに躍起 2010年4月29日 東京 ・・ 小沢氏に近い輿石東参院議員会長は参院議員総会で「参院選勝利に向かってどんなことがあろうとも、一致団結して目的を達成していく」と結束を訴えた。 平田健二参院国対委員長も記者会見で「検察審査会の結論は受け止めるが、検察が資料を全部押収して捜査した結果、不起訴(になった)という事実は重い。そちらの方を信じる以外ない」と強調したが、党内では夏の参院選前の辞任を求める声が消えない。 蓮舫参院議員は参院議員総会で「選挙を勝つための環境が本当に整っているのか。その環境を最大限整える仕組みとか説明を求めたい」と指摘した。 副幹事長会議では、生方幸夫副幹事長が「『国会の場できちんと説明してくれ』と幹事長に言ったらどうか。偽証すれば罪に問われる証人喚問で説明するのが、国民に納得していただく一番強い方法だ」と提案した。賛同意見は出ず、高嶋良充筆頭副幹事長が「証人喚問は国対マターだから、幹事長に進言はしない」と却下した。 連立を組む社民党も同日、小沢氏に衆院政治倫理審査会などでの説明を要求。辞任せず、国会で説明もしようとしない小沢氏に何らかの対応を求める声は、今後も強まりそうだ。 (高山晶一) ●陸山会事件:小沢氏起訴相当 揺れる民主 小沢氏辞められず、首相は切れず 毎日新聞 2010年4月29日 ◇政権、手詰まり ■「窮地」周辺無策 「小沢氏の証人喚問が国民に納得してもらう一番強い方法だ」。28日、国会内で開かれた副幹事長会議で生方幸夫副幹事長が発言すると、小沢氏側近の副幹事長らが「検察審査会の結果は検察が誘導したのではないか」「今回の評価はバランスを欠いている」と一斉に審査会批判を展開。生方氏に同調する声は出なかった。 「司法の在り方を検証・提言する議員連盟」の初会合も28日、国会内で開かれ、民主党議員十数人が参加。事務局長の辻恵衆院議員が「国民感情で簡単に被告席に着けていいのか」と審査会を批判した。世論の反発を顧みず審査会批判に走るのは、事態を打開する手だてがない現状と、小沢氏自身の追い込まれた姿を映し出している。自民党からは「(辞任論が主流にならない)奇妙な小康状態」(党幹部)とやゆする声すら上がる。 小沢氏は27日夜、党本部で続投を表明した際「脱税とかの実質的な犯罪もなかった」と強調した。小沢氏の念頭にあるのは、金丸信・元自民党副総裁のヤミ献金事件で東京地検特捜部がいったん略式起訴で捜査を終結しながら、世論の批判を受けて金丸氏が議員辞職すると93年3月に脱税容疑で逮捕したという過去だ。側近の衆院議員は「今、小沢さんが辞任すれば疑いを認めたことになる。ますます辞められなくなった」と指摘する。 そのうえ、小沢氏が辞任しても政権が上向く保証はなく、米軍普天間飛行場の移設問題で政権運営が揺らぐ鳩山首相の進退に直結しかねない。小沢氏は身動きが取れない状況に陥りつつある。 ■首相頼み非小沢 27日夜、前原誠司国土交通相や、枝野幸男行政刷新担当相、仙谷由人国家戦略担当相ら小沢氏と距離をおくグループが集まった会合では、参加者から「最終的には首相が小沢氏を切るべきだ」という声も出た。首相の「小沢切り」の決断で求心力を回復するシナリオだ。非小沢系の中堅衆院議員からは「首相は不起訴相当で小沢氏が起訴相当なのだから、大義名分はある」という声まで出る「首相頼み」だ。 しかし、内閣支持率低下は「政治とカネ」だけではなく、首相自身の責任である普天間問題の混迷も原因だ。首相が仮に小沢氏という実力者を切ったとしても、それで局面を転換できなければ、政権の展望自体が失われる。 28日の参院議員総会では蓮舫参院議員が「参院選を勝つための環境が本当に整っているのか」と発言したが、直接的な辞任要求は避けた。ただ小沢氏批判を控えれば野党や世論から「自浄能力の欠如」を批判される。非小沢系にも手詰まり感が漂っている。 ●【小沢氏「起訴相当」】批判再燃…“沈黙”守る元秘書、小沢ガールズ (1/3ページ) 産経 2010.4.28 00:16 「きちんと国民に説明してほしい」。民主党の小沢一郎幹事長を「起訴相当」とした検察審査会の議決を受け、街頭では小沢氏の説明責任を求める声が再燃した。一方で、かたくなに沈黙を守る小沢氏の秘書経験者。「コメントできません」。昨夏の衆院選で民主躍進の立役者となった“小沢ガールズ”は一様にとまどいの表情を浮かべた。 ・・・ “小沢ガールズ”と呼ばれる女性議員のうち、元アナウンサーの永江孝子衆院議員(49)は「情報がなくコメントを申し上げられる状況にない」。福田衣里子衆院議員(29)も「事実関係が分からないので、何もコメントできません」と言葉少なだった。 ・・・ 一方、民主党県連会長の工藤堅太郎参院議員(67)は「不起訴後も『黒に近い灰色』と繰り返したマスコミの報道に検審が乗せられた。証拠を持たない素人集団の議決は民主主義への挑戦で残念だ」と検審制度までも批判した。 ●検察審査会見直し議連、民主議員有志が設立 2010年4月28日19時56分 読売新聞 民主党議員らが28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」(滝実会長)を設立し、国会内で初会合を開いた。 小沢民主党幹事長が検察審査会から「起訴相当」の議決を受けたことを念頭に、審査会のあり方の見直しを求めていくことで一致した。 会合には20人が出席。滝会長は、「司法制度改革は権力が独走する仕組みを変えるものだったのに、そうではない実態が出ている」とあいさつした。 鈴木宗男新党大地代表も「検察審査会を可視化しなければならない」と訴えた。会合後、辻恵事務局長は記者団に、「国民感情で司法制度が揺さぶられている。裁判員制度も検察審査会もおかしい」と強調した。 東京地検が小沢氏を不起訴にしても、審査会が再度起訴すべきだと議決すれば、小沢氏は強制的に起訴されることになる。こうした中で、民主党の議連が審査のあり方に言及したことで、「圧力ではないか」との批判が出る可能性もある。 以下、今年4月に休止になったジャンジャンのニュースから抜粋。 詳しい解説を見たければリンク先をどうぞ。

|

|

各自治体に置かれている選挙管理委員や監査委員など「行政委員」。

この報酬について、都道府県の多くが「月額」とし、かつ、1回当たり数万円どころか10万円台とか、20万円台にもなる例がある。 他県の委員会の会議について、時間給に換算したら「100万円以上/1時間」の場合もあるという。 これを改めよ、月額報酬は差し止めよ、つまり「やめよ」、こんな住民監査請求や住民訴訟が全国で提起されている。 岐阜の私たちは、将来の差し止めはもちろん、過去の分も返せと住民監査請求した。 提出は、今年の2月12日。 県の監査委員は、この住民監査請求について3月26日付けで「却下」と決定、27日ごろに請求人の皆さんのところにも県から郵便が届いた。 地方自治法242条の2の「住民訴訟」の規定は、 「監査結果を知った日から30日以内に提訴すべし」、 となっている。よって、4月26日が提訴期限日になる。 今回は、岐阜県庁裏金事件と同様に、岐阜県内の弁護士の皆さんが代理人なってやってくださるとのことで、4月12日に第一回目の弁護団会議が開かれた。 そこで決まったスケジュールは4月26日午後1時提訴、 1時半から記者会見。 今、弁護士の皆さんが訴状を検討中。 こちらは、住民監査請求したみなさんの「委任状」を集める。 その手紙を昨日発送した。  (関連) 2010年2月21日ブログ ⇒ ◆行政委員月額報酬は違法との住民監査請求/委員らは不当利得として4億3310万円返せ/全国各地でも 2010年3月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬/住民監査請求は却下された 2009年2月4日ブログ ⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態 何かにつけあわただしい。 この問題、ちょうど、4月になって朝日新聞が大きくとりあげてくれたので、記事を紹介しておく。 5位あたり

|

|

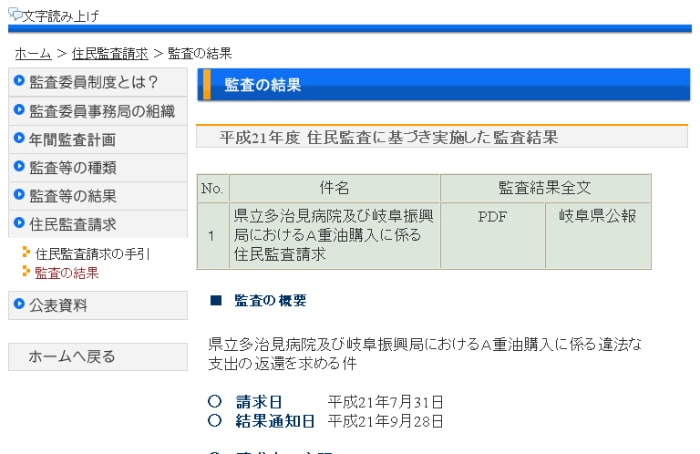

自治体の選挙管理委員や公安委員などいわゆる「行政委員」の報酬が極めて高額であり、違法だから改めよ、そういう住民監査請求や訴訟が各地で起きている。

岐阜県でも、会議「1回 6万円から17万円」という信じられない「高額」。 ということで、先月、105人の連名だ岐阜県監査委員に住民監査請求した。 2010年2月21日ブログ ⇒ ◆行政委員月額報酬は違法との住民監査請求/委員らは不当利得として4億3310万円返せ/全国各地でも 3月27日届いた監査結果は、なんと「却下」。 却下とは、門前払いとの意味。 これに対して、「棄却」というのは、調べたけど違法ではないよ、という類の結論。 つまり、却下は、中身を何も調べていないけど、ダメさ、ということ。 監査結果を「受け取った日の翌日を一日目」と計算して30日以内に裁判所に提訴することができる、そう地方自治法の第242条の2で定められている。 その準備をすることになる。 (関連) 2009年2月4日ブログ ⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態 (追記/岐阜県での住民監査請求、住民訴訟の提訴のデータにリンク) ⇒2010年4月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか 7位、8位あたり 岐阜県監査委員事務局 トップページ から入った 監査結果のページ/平成21年度 住民監査に基づき実施した監査結果 ページには 2010年3月29日の朝時点では何も出ていない  そこでスキャナで取り込んだ。 ● 監査結果 印刷用PDF 2ページ 526KB ●県行政委員報酬:過剰の住民監査請求却下 /岐阜 毎日新聞 2010年3月27日 非常勤でありながら月ごとに一定額を支払っている県の行政委員の報酬は過剰支出だとして、寺町知正・山県市議ら105人が、月額支給の取りやめなどを求めた住民監査請求で、県監査委員は26日、請求を却下した。 寺町市議らは、県の8行政委員会のうち月額制の7委員の実際の勤務量と報酬を照らし合わせると、平均日当は過大になると指摘。知事らに月額制の取りやめを求め、1日で2万円を超えた支出は不当利得だとして、過去6年間の不当利得分の返還を求めていた 。 県監査委員は却下理由を「職務と責任の重大さから報酬を月額で支給するとした条例の規定には一定の合理性がある」「重大かつ明白な違法性はない」とした。【山田尚弘】 ●青森県行政委員報酬 県議会委が改正案否決 2010年03月20日土曜日 青森県議会総務企画常任委員会は19日、県公安委員会などの非常勤の行政委員に支給する報酬を現行の月額制から日額・月額併用制とする県の条例改正案を否決した。常任委は民主党会派の議員らの反対多数で否決となったが、24日の本会議は自民党会派などの賛成多数で可決される見通し。 常任委では委員長を除く7人のうち、民主、共産両会派の4人が反対し、賛成の自民、公明・健政会の両会派の3人を上回った。委員からは「併用制は会議に出なくても報酬が支給されることの抜本的な解決になっておらず、中途半端だ」「勤務日数に応じて報酬を支給するという地方自治法の規定がある。原則的には日額制にすべきだ」などの意見が出た。 改正案では、月額報酬としてすべての非常勤委員に現行報酬の2分の1相当額を支給。日額報酬として会議に出席した委員には1万8000円、委員長らには2万円をそれぞれ支払う。併用制導入は東北で初めてとなる見通し。 東北以外では静岡県議会が19日、すべての非常勤委員の報酬を日額制とする全国初の条例改正案を可決。熊本県は青森と同様に日額・月額併用制とする条例改正案を開会中の県議会2月定例会に提出している。 ●行政委員報酬見直し条例改正案 議会否決 朝日 2010年03月20日 ■行政委員報酬見直しの条例改正案 県議会常任委員会で否決 4カ月間、会議に1度も来なくても報酬は26万円――。県行政委員の報酬を見直す条例改正案を審議した19日の県議会総務企画委員会で、「太っ腹」とも言える県のこれまでの支払いぶりが改めて判明した。改正案は、月額と勤務日数に応じた日額の併用制を採用するが、同委員会は「原則日額制を」などの意見が出て賛成少数で否決した。ただし、本会議では多数派の自民党などが賛成して可決される公算が大きい。 県が明らかにしたのは2008年度の事例。7月末にやめた収用委員会の委員の1人は4月から4回あった会議のほか、行事もすべて欠席したが、4カ月分の報酬計25万6千円を受けた。県にはこうした場合に返還を求める規定はないという。同年度の内水面漁場管理委員会の委員の1人には会議と行事に1回ずつの参加で56万4千円が支払われていた。 こうした事態を受け、会議への出席日数などに応じて報酬が増減する併用制を盛り込んだ条例改正案に対し、この日の委員会では、日額制を原則とすることや委員会ごとに支払い方法を検討するよう求める意見が相次ぎ、民主党委員らの反対で否決された。 条例改正案の併用制では、監査委員など一部の委員の報酬が増える見込みであることも、県が報告した。(大西史晃)

|

|

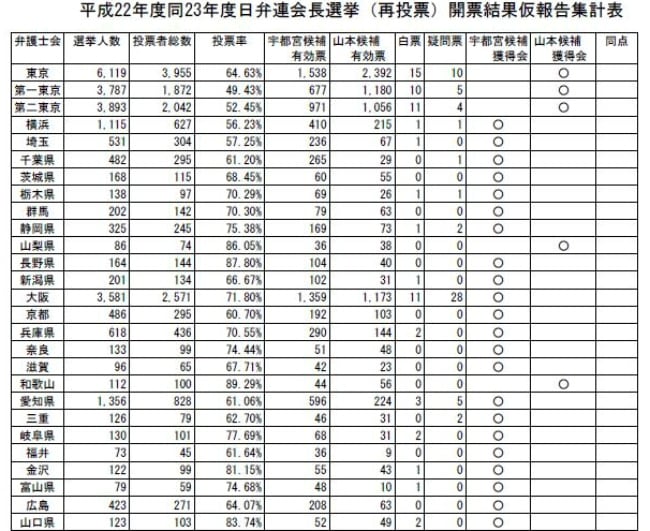

日本弁護士連合会、いわゆる日弁連の会長に宇都宮健児さんが当選したのは3月半ば。

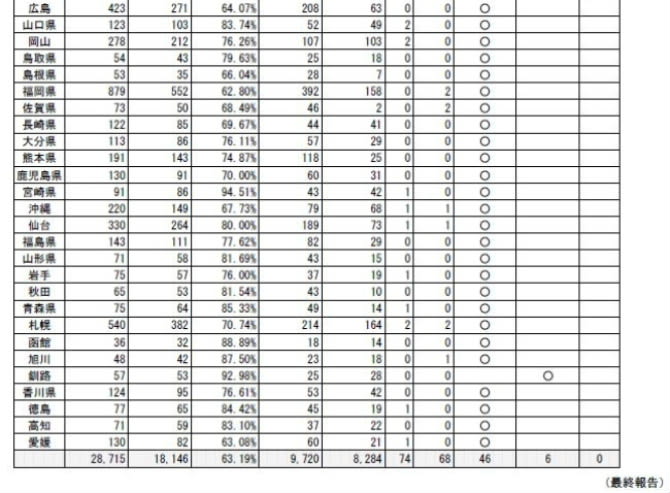

ずーっと、いい活動をしている弁護士だなぁと思ってみていたので、なおさら歓迎。 宇都宮さんとは、数年前の多重債務問題についての名古屋でのシンポ、そのあとのデモ、その後の懇親会でお話しした。 そのあと10人ほどで二次会へ。 宇都宮さんは、最終の新幹線で東京へ帰った。私たちは三次会へ。 先の日弁連の会長選挙、今回は始まって以来となる「再選挙」だそう。 ともかく、「宇都宮氏は今後、貧困や格差拡大を「最大の人権問題」と位置づけ、日弁連をあげて取り組むとしている。執行部の事務をとりまとめる事務総長には海渡(かいど)雄一氏=第二東京弁護士会=を充てる方針。」という 「海渡氏は社民党党首の福島瑞穂・消費者担当相」のパートナー。 海渡さんも市民運動に近いひと。 より活発で、おもしろい弁護士会になるのは間違いないだろう。 ともかく、宇都宮健児さんの会長就任で、政府機関も多重債務問題などへの対応を変えるらしい。 他方、法務大臣は、新会長に「改革後退を懸念」と釘をさしている。 その理由のひとつは、弁護士人数のことらしい。 「政府は02年、司法試験合格者を今年までに年3000人に増やすことを閣議決定。宇都宮氏は1500人への削減を主張して会長選を制した。」とされているとおり。 弁護士が多いか少ないか、 今では、「弁護士向けの転職サイト」もあるという。 それら、弁護士の「俗称」などを紹介している弁護士のページにも最後にリンク。 そこには、「新人弁護士は,無給で働くことも余儀なくされる時代」、「ノキ弁」(=軒先だけを借りる弁護士=給料無しで事務所に名前だけを加えてもらう弁護士)という俗語も紹介されているので転載。 なお、日弁連の会長の投票結果、各県別の会員数などの弁護士データも出ているので、同会のページから紹介しておく。 6位、7位あたり  投票結果   ●日弁連会長に宇都宮氏、路線転換訴え主流派破る 2010年3月10日19時48分 日本弁護士連合会(日弁連)の次期会長選挙は10日、全会員による直接選挙になった1975年以降、初めてとなる再投票が行われ、東京弁護士会の宇都宮健児氏(63)が9720票(仮集計)を獲得し、8284票(同)を得た同会の山本剛嗣氏(66)を破って次期会長に内定した。 投票率は63・19%だった。任期は4月1日から2年間。 東京の三つの弁護士会や大阪弁護士会の主流派に推され、現執行部の司法改革路線の継承を掲げた山本氏に、多重債務者問題などに取り組み知名度が高い宇都宮氏が挑んだ。宇都宮氏は現執行部の路線転換を訴えており、法曹人口の大幅増員を柱とする司法改革にも影響を与えるとみられる。 会長選には最多得票を得るだけでなく、全52の弁護士会の3分の1超にあたる18会以上でトップの票を得ないと当選できないとの規定がある。2月5日の1回目の投票では、山本氏の総得票が宇都宮氏を上回ったが、弁護士会単位で勝ったのは9会にとどまったため当選者は決まらなかった。 ●再投票の日弁連会長選、宇都宮氏が当選 「順送り、ゆがみ出ていた」 サンケイ 2010.3.10 19:56 2氏が争い、2月の投票で決着がつかなかった日本弁護士連合会(日弁連)次期会長選の再投票と開票が10日、行われ、多重債務問題への取り組みなどで知られる宇都宮健児氏(63)=東京弁護士会所属=が、現執行部路線の継承を掲げた日弁連前副会長の山本剛嗣氏(66)=同=を破って当選した。再投票は現行選挙制度になった昭和50年以来、初めて。 会長選では、最多得票を得るだけでなく、全国52の弁護士会の3分の1を超える18会以上で最多得票を得ないと当選できない仕組み。2月に行われた1回目の投票では、山本氏が得票数で勝ったが、宇都宮氏が42会を制したため、決着がつかなかった。 今回、日弁連が発表した仮集計によると、宇都宮氏が9720票、山本氏が8284票を獲得。宇都宮氏は46会でも最多得票を得て、当選を決めた。投票率は63.25%だった。 宇都宮氏は「これまで派閥順送りで会長が決まってきたゆがみが出ていた。政権と同様、『チェンジ』を訴える日弁連会員の声が高まった結果」となどと話している。 選挙戦の争点は、政府が司法試験の年間合格者数を「3000人程度に増やす」とした法曹人口への対応。宇都宮氏は、弁護士の質低下を理由に、1500人程度を打ち出した。山本氏は数字は示さないものの、現状の合格者数(約2000人)からの削減を含めた対応を主張していた。 ●【話題】金融庁は貸金業法見直し案固める!『個人版』金融円滑化法の内閣府令で サーチナnews.searchina 2010年03月22日 21:09更新 金融庁は貸金業プロジェクトチーム(PT)会議で貸金業法の見直し案を固めた。今週にも具体案を発表、緩和措置は6月の完全施行を前倒しして内閣府令で手当する。 政府与党は長引く不況で個人消費が低迷、雇用情勢も悪化している経済情勢を考慮。中小企業への資金支援を目的にした金融円滑化法の個人版が必要と判断した。 貸金業界の自主規制を基準に返済回数を2倍程度に延ばして利用者の返済負担を軽減する一方、貸金業者に対しては返済期限の長期化に伴う与信コストの軽減策として個人信用情報機関の登録情報から件数登録を除外する。 また日本弁護士連合会と日本司法書士連合会は、過剰との指摘がある過払い請求ビジネスに一定の歯止めをかけるため、広告自主規制を設けて債務整理事務の適正化を図る。 ■返済回数2倍、「件数」登録削除など4月にも緩和措置実施 日本貸金業協会の自主規制では、30万円以内の極度貸付の返済期日は原則3年、30万円超は5年、100万円超では、返済能力など合理的理由がある場合には例外的に5年以上の返済を定めている。 貸金業PTは、総量規制に充当する利用者に対し、業界の自主規制を参考に100万円までの融資において、従来の3年(36回)から5年(60回)の返済回数を最大6年(72回)から10年(120回)程度にまで拡大し、月々の返済負担を減らすようにする。 返済期間が長期化すれば与信リスクも高まるため、業者側にも配慮する。改正法では個人信用情報機関への信用照会が義務付けられたが、総量規制で利用者の融資総額は明示化されるため、件数登録は不要と判断。与信リスクの「反対給付」として与信コストの軽減に目を向けた。 ■過払い請求事務「成功報酬2%、着手金一律5千円」日弁連・日司連が自主規制へ 業界関係者によれば、「件数登録が不要になれば、1人当りの信用情報は3分の一程度に減少する」と一定の評価をしている。 ところで、金融庁は過熱気味との指摘が貸金業界に限らず出ている弁護士・司法書士の過払い請求ビジネスにもメスを入れる方針だった。 しかし、先日の日弁連会長選挙で、貸金業問題のエキスパートである宇都宮健児弁護士が決戦投票で会長に就任したことで、日弁連のスタンスが業界の自浄作用発揮へと大きく変化した。 弁護士業界は当局の介入を回避するため、近く広告の自主規制強化に乗り出す。過払い請求の事務手数料は「成功報酬2%、着手金一律5千円」とし、規制に反した者は業務停止6ヶ月の懲戒処分にする。日司連も同調する見通しだ。 6月の業法完全施行を前に、駆け込みの激変緩和措置になるが、利用者にとって金利負担は増す。貸金業者にとっては返済回数の繰り延べで貸付残高の緩やかな減少に転じるものの、貸倒コストは逆に高まる可能性も排除できない。 ただ、過払い請求の広告自主規制は、安易な過払い請求の抑止力になるとの見方もある。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR) ●千葉法相:日弁連会長交代で改革後退を懸念 毎日新聞 2010年3月12日 千葉景子法相は12日の閣議後会見で、日本弁護士連合会の新会長に司法制度改革の見直しを訴えた宇都宮健児氏が内定したことについて「改革は日弁連を含めて社会全体で方向性を定めてきた。先祖返りのないように希望したい」と述べた。 政府は02年、司法試験合格者を今年までに年3000人に増やすことを閣議決定。宇都宮氏は1500人への削減を主張して会長選を制した。 ●日弁連会長に宇都宮氏 再投票、改革訴え主流派破る 朝日 2010年3月10日22時56分 支持者とともにバンザイする宇都宮健児弁護士(中央)=10日午後、東京都港区、越田省吾撮影 宇都宮健児弁護士 2月の投票で当選者が決まらず、史上初の再投票となった日本弁護士連合会(会員約2万8千人)の会長選の投開票が10日、改めて実施された。多重債務問題への取り組みで知られ、08年末の「年越し派遣村」で名誉村長を務めた宇都宮健児氏(63)=東京弁護士会=が当選を決めた。任期は4月からの2年間。 ほかに立候補していたのは、会員が多い東京・大阪の弁護士会の主流派閥が推し、現執行部の路線継承を訴えた元日弁連副会長山本剛嗣(たけじ)氏(66)=同。 宇都宮氏は無派閥で立候補したが、全国52の弁護士会のうち46会で得票数が1位となり、当選に必要な条件である「3分の1以上の会(18会以上)での勝利」を確保。前回は2位だった大阪弁護士会で逆転したほか、山本氏が2度とも1位となった東京の三つの弁護士会でも票差を縮め、総得票数で山本氏を上回った。 前回の投票では、総得票数で山本氏が宇都宮氏を上回ったものの、山本氏は「18会以上の勝利」を得られず、再投票となっていた。 選挙戦を通じて宇都宮氏は、司法試験合格者を年間3千人とする政府計画に反対して「1500人程度に減らす」と明言し、弁護士の増加で就職や仕事探しに苦労する地方の会員や若手会員に浸透した。 今回の当選は法務省、最高裁との「協調」を重視してきた執行部の姿勢に批判が集まった形で、今後の改革論議にも影響を与えるのは必至だ。 宇都宮氏は今後、貧困や格差拡大を「最大の人権問題」と位置づけ、日弁連をあげて取り組むとしている。執行部の事務をとりまとめる事務総長には海渡(かいど)雄一氏=第二東京弁護士会=を充てる方針。海渡氏は社民党党首の福島瑞穂・消費者担当相の夫。(延与光貞)

●イソ弁」就職難 県内弁護士10年で倍増 事務所「経営余力ない」 読売 10/03/11 埼玉弁護士会の男性弁護士は、40歳で一念発起し、2回目の新司法試験で合格した。 弁護士登録前の司法修習で「業界」の厳しさを痛感し、昨年、弁護士事務所所属の通称 “イソ弁(居候弁護士)”として経験を積もうと考えた。20以上の事務所に履歴書を送った。 しかし、面接すら応じてもらえなかった。埼玉弁護士会の会員数はこの10年で倍増し、 500人を突破。弁護士の世界に異変が起きている。 司法試験合格者は2000年度、全国で994人。新司法試験が導入された06年度以降に急増し、09年度は2135人。埼玉弁護士会の会員も、283人から537人に増えた。依頼先の選択肢が 多くなったこと自体は歓迎すべきだ。 弁護士会が昨年3月にまとめた報告書によれば、市町村主催の法律相談件数は、1999年度の約1万2000件から、07年度は約2万1000件になった。 ここ5年は、消費者金融に対する「過払い金返還請求」が急増している。弁護士需要は低くない。 しかし同会は昨年5月、司法試験合格者を年間1000人程度にすべきと決議し、現行以上の法曹人口の増加に反対した。なぜか。 会員へのアンケート調査によると、手持ち事件数が5年前と比べ「減少した」との回答は約6割。 手持ち事件が「20件以下」との回答は約3割あった。 あるベテラン弁護士は「独立するには30件以上は必要。弁護士と事件の数に明らかなアンバランスが生じている。これから先の経営が成り立たなければ、偏在解消も難しい」。 会員はさいたま市内で280人に上り、70市町村のうち38市町村には弁護士事務所がない。 約5割が偏在する状況は10年前から変わっていない。

法務・弁護士・知財・弁理士の転職/求人サイトはリーガルステーション  |

|

外国人参政権を法律で認めることについて、自公政権時代、ほとんどの都道府県議会が「賛成または検討を求める」の旨の意見書などを採択していた(後掲の記事参照)。

それが政権交代して、民主党らが法律案を提出する方向になって、自民党関係から組織的な反対運動が展開されている。 昨年秋あたりから。 「自民党らしさ」を出し、「民主党との違い」を出すということか。 各地の都道府県議会が少しずつ、慎重な審議を求める意見書を採択している。 地方議会の場合、数としては圧倒的に、あるいはたいていが自民党系が優位。 そこに「自民党」が組織的に石を投げれば反応する、そんな構図。 市町村の議会にもそれが降りてきている。 市町村が独自に制定してきた「住民投票条例」などで、投票権を「18才から」とか「外国人も」という例は珍しくない。 しかし、その流れにも反する勢い。 下記の報道のように川崎市議会などは、「推進」「反対」の両方の請願が出て、同議会の「国に提出する意見書は全会一致が原則」ということから「継続審査」となった、という議会もある。 他方で、都道府県議会の流れに乗る市町村があるのは当然。 もちろん、ここ山県市議会も同様。 「慎重な審議を求める意見書」案が出てきている。 鳩山首相は、 与党・国民新党の強硬姿勢 「法案提出なら連立離脱の考え 亀井氏」 などを受けて、慎重になりつつある。 昨日17日の報道では、 「外国人参政権の提出、これは今、 なかなか連立与党の中でも厳しい環境ではあるなと、 そのように思っておりますが、 まだ最終的に結論を出したわけではありません。」 (関連) 2010年2月19日ブログ ⇒ ◆外国人地方参政権/状況が揺れてきた ところで、今日18日13時10分から、名古屋高裁で岐阜県庁裏金事件の住民訴訟の判決。 続いて、16時30分からの岐阜地裁での岐阜県議選・選挙公営費返還の住民訴訟の裁判があるので「とんぼ返り」と思っていたら、昨日になって、岐阜地裁から「5月に延期」と通知されてきた。 5位あたり ●外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査 朝日 2010年1月19日 永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。 政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。 自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。 世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。 ◇ 〈調査方法〉16、17の両日、コンピューターで無作為に作成した番号に電話をかける「朝日RDD」方式で、全国の有権者を対象に調査した。世帯用と判明した番号は3628件、有効回答は2182人。回答率60%。 ●永住外国人の地方参政権、意見分かれ継続審査に/川崎市 3月11日23時30分配信 カナロコ 川崎市議会市民常任委員会が11日に開かれ、永住外国人の地方参政権をめぐり、賛成、反対双方から出された国に意見書を提出する請願、陳情計3件について審議した。民主、自民、公明の3党は継続審査、共産党と神奈川ネットワーク運動は賛成側の陳情の採択を主張したが、国に提出する意見書は全会一致が原則であるため継続審査となった。 各会派は持論を展開しつつ、憲法や関係法令との整合性、市の施策や各国の状況などについて市側に説明を求めた。 市側は、1996年に外国人市民代表者会議を設置する条例を制定し、2005年に施行した自治基本条例では市民の定義として市内に住所を有する外国人を含んでいることなどを説明した。 外国人参政権をめぐる95年の最高裁判決以降、議論が活発化したことも指摘。永住外国人への参政権付与と憲法との関係について(1)禁止説=選挙権付与は違憲(2)要請説=憲法上要請されており外国人を選挙から排除することは違憲(3)許容説=立法府に委ねており法律によって外国人を排除しても選挙権を付与しても合憲―の3種の学説を紹介した。 民主党は「国の施策であり、党内にも賛否両論ある。市議会は国に慎重な審議を求めていきたい」と述べ、自民党は「(地域によって)事情や状況は違う。一律に参政権を与えることは危険」「世論形成ができていない」と主張。公明党は「態度としては推進だが、法案がまだ出されていない。国会での審議を見守りたい」とした。 一方、共産党は「自治体の運営は、すべての住民によって進めるのが憲法の精神」と訴え、ネットは「地方議会は差別問題や市民サービスについて考える場所。当事者の外国人も参加すべき」と主張した。 ●外国人地方選挙権:国に慎重な対応求める 県議会、委請願を採択 /山口 毎日 3月17日 県議会総務政策委員会は16日、民主党が法制化を目指している永住外国人への地方選挙権付与について、慎重な対応を国に求める請願を採択した。委員長を除く7議員中、自民党の5人が賛成し、民主・連合の会、共産党の2人は反対した。19日の本会議で採決される。 県神社庁(山口市)にある日本会議山口が請願し、自民、県政クラブ、新政クラブの保守3会派の議員が紹介した。 請願文書では「日本国民でない永住外国人に地方公共団体の議員、長の選挙権を付与することは憲法違反の疑いがある。地方公共団体も安全保障や教育などに深く関与しており、参政権付与は慎重に検討されるべきだ」として、国と政府に対し県議会としての決議を求めている。 問題を巡っては、各地の地方議会で付与に反対する意見書が相次いでおり、自民党県議団も3月定例会での提案を目指した。しかし決議は全会一致が慣例のため見送った。この日の採決で、林哲也委員(自民)は「付与は重大な問題。(請願を)採択することに意味がある」と述べた。 一方、県議会としては94年3月、「定住外国人が地方レベルの政治に参加する道が設けられていない」として人権保障の確立を政府に求める意見書を全会一致で決議している。【井上大作】 ●外国人参政権、夫婦別姓に反対 茨城・大洗町議会が意見書 サンケイ 2010.3.18 02:17 茨城県大洗町の町議会は17日の本会議で、民主党が進めている「外国人参政権(選挙権)付与法案」と夫婦別姓制度を導入する民法改正案に反対する意見書案を可決した。いずれも賛成13、反対1の賛成多数だった。意見書は鳩山由紀夫首相や担当大臣らに提出される。 外国人参政権と夫婦別姓制度の導入をめぐっては、鳩山政権内で検討が進められており、法制化に反対する意見書採択が全国の地方議会で相次いでいる。 意見書では、外国人参政権について「人口の少ない市町村では選挙に影響力を持つ」と危惧(きぐ)。採択に賛成した和田淳也町議は「全員が永住ではないが、人口1万8千人の町に1千人の外国人が住んでいる」と強調した。 県市町村課によると、常総市が昨年12月に同様の意見書を採択している。 一方、夫婦別姓についての意見書では、異なる姓を名乗れば家族の一体感が損なわれるとした上で「行政現場にも混乱をきたしかねない」と指摘している。 同町議会3月定例会は同日、一般会計予算案など34議案を可決、閉会した。 ↓ (2月19日ブログでも紹介した、かつての推進決議を翻す議会のデータの記事を再掲) ↓ ●クローズアップ2010:揺れる外国人選挙権 自民、地方で抵抗 毎日新聞 2010年2月17日 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR> 今国会への提出が焦点となっている永住外国人への地方選挙権付与法案が揺れている。地方議会から反対意見書が続出し、今年に入ると、閣僚からも反対・慎重論が目立ち始めた。国内の永住外国人は91万人(08年末)。「(外国人地方選挙権は)憲法上禁止されていない」とした最高裁判決(95年)などをきっかけに、かつて1500を超える地方議会が賛成・推進の意見書を採択したが、政権交代で現実味を増す「外国人選挙権」を巡り思惑が交錯している。【渡辺暢、近藤大介】 「今は鎖国するわけにいかない」。全国都道府県議会議長会が今月9日、東京都内で開いた「永住外国人の地方参政権についての各政党との意見交換会」。民主党の今野東・参院議員が党方針を説明すると、激しいヤジがわき起こった。 「帰化しやすい環境を整えればいい」(畠山和純・宮城県議会議長)、「(民主は)マニフェストから選挙権の項目を外していた」(森田英二・高知県議会副議長)など、反対意見が続出した。「(反対論は)純血主義のようだ」と賛成の立場を示したのは、民主系が第1会派を占める三重県議会(三谷哲央議長)のみ。自民系が第1会派を維持している地方議会の実情を象徴する一幕だった。 「地域主権を掲げながら地方制度を国が一方的に決めるのはおかしい」が反対派の論旨だ。議長会は1月21日、「地方の意見が重視されるべきだ」との特別決議を採択。自民党も今月10日の全国政調会長会議で、地方議会を足場に反対意見書の採択を促すよう各都道府県連に指示、地方と連携して政府・民主党に揺さぶりをかける。 議長会によると、政権交代前、外国人選挙権について賛成の意見書を採択したのは34都道府県。うち8県が交代後反対に転じた。この動きは今後広がる見通しで、外国人選挙権問題を軸に国政レベルの「民主」対「自民」だけでなく「政府・民主党」対「地方」の構図も浮かぶ。 一方、選挙権取得を求める在日本大韓民国民団(民団)は、危機感を強める。 99年に賛成意見書を採択した千葉県議会は昨年12月反対に転じた。民団県本部の金龍雄事務局長は「決めたことをひっくり返すとは理解できない」と話す。自民系議員とも交流が深く、賛成意見書は「自民県議が中心に動いてくれた」との思いがあるからだ。同じく転向した茨城県議会。民団県本部の孫元道副団長は「選挙権を政争の具にしている」とため息をついた。 国立国会図書館によると、主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。 ◇民主内にも異論 法案の提出時期や具体的な内容は固まっていない。連立を組む国民新党は「民族感情が間違った形で刺激される危険性」を理由に猛反発している上、民主党内にも異論はくすぶる。小沢一郎幹事長がこだわりを持つ「重要法案」とはいえ、強引な提出は政権に亀裂を生みかねず、身動きが取れないのが実情だ。 法案は、原則的に日本と外交関係がある国の国籍を持つ人に投票権を与えるとする野党時代の民主案が軸となる見通し。その場合、(1)戦前から日本にいるか、その子孫の在日韓国・朝鮮人ら特別永住者約42万人(ただし、朝鮮籍の人を除く)(2)一般永住者約49万人--の成年者が対象。 政府・民主党は1月11日の首脳会議で、法案は議員立法でなく政府提案とする方針を確認した。昨年12月の訪韓時、李明博(イミョンバク)大統領に実現への強い意欲を見せた小沢氏は、11日の会議で「今後の日韓関係を考えても、政府が姿勢を示した方がいい」と強調し、鳩山由紀夫首相も同調した。 小沢氏には、参院選前に法案を成立させ、選挙で民団に民主党を支持してもらう思惑もあるようだ。 しかし、政府側の動きは鈍い。法案検討を指示された原口一博総務相は「民主主義の基礎にかかわることは行政府がやることか」と議員立法を主張した。民主党幹部は党内の慎重論を背景に「無理に成立を目指せば党がバラバラになる」と懸念する。 国民新党代表の亀井静香金融・郵政担当相は「国民新党が反対するので絶対成立しない」と強硬だ。 鳩山首相は1月27日、「連立与党でまとまることが最低限必要。簡単な話じゃない」と、発言を後退させた。 ============== ◆都道府県議会の外国人地方選挙権に関する意見書提出状況◆ 政権交代前 後 北海道 ○ 青森 ○ 岩手 ○ 秋田 × 宮城 ○ 山形 × 福島 ○ 東京 ○ 神奈川 ○ 千葉 ○ × 茨城 ○ × 栃木 ○ 埼玉 × 群馬 ○ 山梨 ○ 長野 ○ 新潟 × 愛知 ○ 三重 ○ 静岡 ○ 岐阜 ○ 富山 ○ × 石川 ○ × 福井 京都 大阪 ○ 兵庫 ○ 奈良 ○ 和歌山 滋賀 ○ 広島 ○ 岡山 鳥取 ○ 島根 ○ × 山口 香川 × × 徳島 ○ 高知 ○ 愛媛 ○ 福岡 ○ 大分 ○ × 佐賀 ○ × 長崎 ○ × 宮崎 熊本 × 鹿児島 ○ 沖縄 ※全国都道府県議会議長会の集計(16日現在)を基に作成。○は賛成、または検討を求める意見書。×は反対、または慎重な審議を求める意見書 ●法案提出なら連立離脱の考え 亀井氏、外国人参政権で 日経 2010.3.3 国民新党代表の亀井静香郵政・金融担当相は3日の参院予算委員会で、永住外国人に地方参政権を付与する法案について「鳩山由紀夫首相が法案を出す方を国民新党と組んでいるより優先すると思うなら、連立は一挙に解消される」と、政府が法案を提出すれば連立政権を離脱する考えを示した。首相が2日に今国会での成立にこだわらない考えを示唆している。改革クラブの大江康弘氏への答弁。 亀井氏は民主党が進める企業・団体献金の禁止などを盛り込んだ政治資金規正法改正に関しても党本部で記者団に「豊かな家庭に生まれないと選挙に出て政治活動をやれなくなる。みんなが首相みたいなことはやれない」と反対を表明した。(03日 22:43) ●「外国人参政権の提出、厳しい環境」17日の鳩山首相(3/4ページ) 朝日 2010年3月17日20時19分 【政府・民主党首脳会議、外国人参政権】 ――今日の政府・民主党首脳会議ではどのようなことを話されたのか。あと外国人参政権の法案提出は今国会では難しいという認識か。 「外国人参政権の提出、これは今、なかなか連立与党の中でも厳しい環境ではあるなと、そのように思っておりますが、まだ最終的に結論を出したわけではありません。 それから政府与党の、政府と民主党の首脳会議の内容、これはブリーフがなされているのではないかとは思っておりますが、基本的には山岡国対委員長から国会運営の話がありました。 法案の処理に対する説明をいただいたというのが一つです。それからもう一つは私の方と、平野官房長官からも申し上げましたけれども、いわゆるマニフェストを検討する委員会の、あるいはそれに付随する研究会の人事ということを、私が中心になって決めたと、そしてそのための会議を今週中に開きたいと、その前提として政権公約会議というものを立ち上げると、そのメンバーは今日集まった6名に仙谷(由人・国家戦略相)、高嶋(良充・筆頭副幹事長)両名を入れて、発足をすると。 そこでマニフェストの検討をどのように進めるかという議論をいただいて、現実問題として事務的にマニフェストの検討を始めるということにいたしたいというお話をいたしたところです。基本的にはこの二つがメーンでありました」 |

| « 前ページ | 次ページ » |