三重県松阪市の山中市長と市議会との関係が崩れているのは以前から。昨年、任期を残して辞職を表明した市長、その後の曲折もありながら、この6月議会後に辞職する、としていた。

市長を応援する市民らは、議会解散の準備の運動を進め、署名の「受任者」を多数集めて、このほど、正式に「議会解散の署名運動」を開始した。

インターネットで見る限り、意外に報道が少ないと感じた。

そこで、状況認識を整理。

ジャーナリストの相川俊英さんは、「ジャパン・インデプス」で次のように述べている。

《各党各会派相乗りの候補を破った松阪市の山中光茂市長は、現在2期目(任期は2017年2月まで)。情報公開を徹底し、市民との直接対話を重ねて政策決定している。こうした新しい自治の手法にオール野党(是々非々の議員もいる)の議会(任期は2017年7月まで)は激しく反発し、市長提案の否決を繰り返している。このため山中市長は今年3月、「古い体質が残る今の議会では執行部責任を果たせない。6月議会終了後に辞職する」と表明した。》

ともかく、リコールの開始を進めていた市民団体は、6月19日から議会リコール署名の収集を開始。

それを受けて、市長は辞職を遅らせた。伊勢新聞は、

《山中光茂市長は「市民が議会に対する不信感を感じ、市民意思で議会改革をしようとするもの」と賛同。自身の進退については、辞表が議長から市選管へ報告された翌日から投票日までの期間は署名活動ができなくなるため、「活動を阻害することはできない」として辞表提出時期を七月十九日以降に遅らせるとした。 》

なお、毎日新聞の記者の次の意見もある。賛否はともかく。

《松阪市の山中光茂市長と議会の対立は、とうとう議会のリコール(解散請求)運動に発展しつつある。市長の辞職発言を生んだ図書館改革問題は結局、従来通りの指定管理者制度に落ち着くものの、市長支持の市民らが「議会改革こそが必要」と決起した。市長の辞職撤回につなげる狙いもある。 市長は6年間に、条例、予算案を12回にわたって否決した議会について「政策論議ではなく、政争。これでは行政執行者の責任が果たせない」と繰り返す。》

知名度の高い首長と議会の一部が対立することは少なくない。

いずれにしても、しばらくは注目しよう。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●あす署名活動を開始 松阪市議会リコールで 市民の会

06月18日 11:06伊勢新聞

【松阪】松阪市議会の解散請求(リコール)を訴える「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子共同代表)は十七日、市選挙管理委員会に市議会解散請求代表者証明書交付申請書を提出した。リコールに向けた手続きの第一段階で、選管から十九日に同請求代表者の証明書が発行されれば、同日から来月十九日までの一カ月間、署名活動を実施する。

この日は同会の周藤雅勝事務局長(61)ら二人が市選管を訪れ、交付申請書を提出。

周藤事務局長は「議会は市民の方を向いておらず、議員定数の削減など身を切る改革もできない」として、議会改革を訴えた。

リコールの署名活動については、署名を集める「受任者」が目標の二千人を超えたとし、「(有権者の三分の一は)クリアできると思う。最低でも五万人以上は集めたい」と意気込んだ。

二日現在、市内の有権者数は十三万五千百二十五人。リコールには有権者の三分の一となる四万五千四十二人の署名が必要となる。

署名簿の審査、縦覧を経て、署名が有効と判断されれば、市選管へ本審査を請求する。その後住民による解散投票が実施され、投票で過半数の同意があれば、市議会の解散が認められる。

●松阪市議会:リコール市民の会、署名活動を開始 /三重

毎日新聞 2015年06月20日

松阪市議会の解散を求める「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子両代表)は19日、同市選管から「市議会解散請求代表者証明書」の発行を受け街頭署名活動を開始し、松阪駅西口や大型店舗周辺など数カ所で署名集めを行った。

岡田・中川両代表はこの日、活動開始に先立ち記者会見し、「市議会を市民の手に取り戻すために立ち上がった。目標は最低5万人で、未来の松阪市を築くためにも成功させたい」などと述べた。

署名期間は来月19日までの1カ月間。有効署名が有権者の3分の1以上集まると、解散の本請求が行われ、60日以内に住民投票を実施。同意が過半数に達すると、議会が解散される。【橋本明】

◇「適正な判断を」 水谷議長

署名運動の開始を受け、市議会の水谷晴夫議長はコメントを発表した。

コメントでは、議案の否決などをとらえ「議会が機能していない」と非難されるのは遺憾▽(山中光茂市長が議会の反対などで導入を断念し、辞職表明理由の一つとなった)図書館改革のPFI事業は、従来方式との比較検討が不十分で優位性が納得できなかった。市長に退任を求めたことも一切ない−−などと議会側の考えを説明し、「冷静、適正な判断をお願いしたい」としている。

●市議会リコール署名始まる 松阪、街頭で呼び掛け

06月20日 10:48伊勢新聞

【松阪】松阪市議会の解散請求(リコール)を目指す「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子共同代表)は十九日、市内の駅前やスーパーマーケットなどで署名活動を開始した。署名期間は来月十九日まで。

市選管から市議会解散請求代表者証明書の交付を受け、同市宮町の同会事務局で会見に臨んだ岡田代表(25)は「市議会は市民の方を向いておらず、今のままではあかんと立ち上がった。松阪を市民からつくり直したい。議会には市民の意思を受け取ってもらいたい」と話した。中川代表(68)は「一人でも多くの署名を集めたい」と協力を呼び掛けた。署名を集める受任者は十九日現在で二千百人を超えたという。リコール請求には四万五千四十二人(二日現在)の署名が必要となるため、無効票も勘案して「最低でも五万人」を目標としている。

JR松阪駅前では両代表らが通行人らに署名を呼び掛けた。署名をした市民は「議員の報酬が高すぎる。リコールに賛成」「議会についてはよく分からないが、市長の政策は素晴らしい」などと話していた。

動きを受けて水谷晴夫市議会議長は「リコールそのものは地方自治法で認められた権利」としたうえで「議会としてはきちんと議論してきたと自負しており、健全に機能している。市民には冷静に適正な判断をお願いしたい」と述べた。

一方、山中光茂市長は「市民が議会に対する不信感を感じ、市民意思で議会改革をしようとするもの」と賛同。自身の進退については、辞表が議長から市選管へ報告された翌日から投票日までの期間は署名活動ができなくなるため、「活動を阻害することはできない」として辞表提出時期を七月十九日以降に遅らせるとした。

同会は二十日午後一時半から、同市宮町の松阪卸センターで、政治学者の福岡政行氏を招いて講演会を開催。山中市長もあいさつする予定。

●【三重県松阪市、市議会解散リコール騒動】〜二元代表制で生まれた矛盾、解消なるか?〜

NEXT MEDIA ジャパン・インデプス 相川俊英(ジャーナリスト) 2015/5/16「相川俊英の地方取材行脚録」

国政と違って地方自治は二元代表制が採用されている。国会議員が自分たちの中から内閣総理大臣を選出する国政とは異なり、地方自治体の首長と議会(議員)はそれぞれ選挙で有権者によって選ばれる。そのため地方議会には本来、与党野党はなく、地方議員も皆、首長(執行部)に対して是々非々の姿勢で臨むものだと教えられてきた。

しかし、実態はそうではない。首長選挙となると、議会内の各党各会派がしっかり手を結び、同じ候補を相乗りで擁立するのが一般的だ。議会内の圧倒的多数派が首長を送り込み、支えることが当たり前となっている。首長と議会が一体化している自治体が多く、なかにはオール与党体制が構築されているところもある。

だが、議会内多数派が擁立した候補を打ち破って首長になるケースもなくはない。いわゆる番狂わせだ。有権者の選ぶ基準や候補の見方などが、首長選と議員選では同じではないからだ。また、選挙が同日でない場合はそれも要因のひとつとなる。もちろん、掲げる政策や候補者に魅力あってこその番狂わせだ。

本命候補を破ってポストに就任した首長は、多数野党、ないしはオール野党体制と対峙することになる。待ち構えているのは、議会との対立だ。ともに有権者から選ばれたうえでの「ねじれ現象」である。

もっとも、選挙の番狂わせによって生まれた首長と議会の対立は、抜き差しならぬ事態にまで発展することはそれほどない。首長側が選挙で掲げた公約の旗などをあっさりおろし、議会の軍門に下ってしまうからだ。

意外に思うかもしれないが、議決機関の議会の力はそれほどまで強い。首長側は議案を議会に否決されてしまったら、グウの音も出ない。議会側は新たなものを創り出す力はないが(本来はある)、いろんな取組をストップさせる強大な力を持っている。

議論を積み重ねたうえでの否決なら別に問題なしだが、選挙の遺恨などから何でもノーとはねつけてしまいがちだ。新人首長はそうした議会の強硬さに恐れをなして早々に白旗をこっそり上げてしまいがちだ。議会の反対や抵抗に屈せず公約実現に奮闘し続ける首長の場合にのみ、二元の抜き差しならぬ対立となる。

そんな事態に陥った場合、本来ならば、有権者にその是非の判断を仰いで打開を図るべきだ。二元ともに有権者が選んだものであるからだ。しかし、首長に議会を解散する権限はなく、首長を不信任できる議会は解散を嫌って伝家の宝刀を抜かない。結局、二元の対立を解きほぐす術がなく、行政運営が停滞することになる。

三重県松阪市が今まさにこの状態にある。各党各会派相乗りの候補を破った松阪市の山中光茂市長は、現在2期目(任期は2017年2月まで)。情報公開を徹底し、市民との直接対話を重ねて政策決定している。こうした新しい自治の手法にオール野党(是々非々の議員もいる)の議会(任期は2017年7月まで)は激しく反発し、市長提案の否決を繰り返している。このため山中市長は今年3月、「古い体質が残る今の議会では執行部責任を果たせない。6月議会終了後に辞職する」と表明した。

しかし、山中市長の苦渋の決断に納得いかない市民が多く、「市議会改革リコール市民の会」を結成。市議会解散(リコール)の直接請求に乗り出すことを決めている。5月18日に「キックオフ集会」を開き、その後、議会リコールの署名集めを開始するという。議会リコール是非を問う住民投票の実施に必要な署名数は、約4万6000人分。2元の抜き差しならぬ対立を生み出した責任は、はたしてどこにあるのだろうか。 |

●プレスルーム:むなしい政争 /三重

毎日新聞 2015年06月01日

松阪市の山中光茂市長と議会の対立は、とうとう議会のリコール(解散請求)運動に発展しつつある。市長の辞職発言を生んだ図書館改革問題は結局、従来通りの指定管理者制度に落ち着くものの、市長支持の市民らが「議会改革こそが必要」と決起した。市長の辞職撤回につなげる狙いもある。

市長は6年間に、条例、予算案を12回にわたって否決した議会について「政策論議ではなく、政争。これでは行政執行者の責任が果たせない」と繰り返す。もちろん議会側にもその時々の理由があり、審議の末の否決という結果は尊重されるべきだ。

しかし一連の対立では伝聞が先走りし、両者間の意思の疎通が不十分だった印象がある。無用な対立を避けるため、たとえば議員間で腹蔵のない意見が交わせる全員協議会の有効活用はできなかったのか。議事録の残らない非公式会議のため、良識ある運用が求められるが、問題を軟着陸させる方策を探れたかもしれない。未来の街を築くため、喧々囂々(けんけんごうごう)の論争は大いに結構だ。ただ、足を引っ張り合う負の政争は無駄でむなしい。【橋本明】

●三重県松阪市の山中光茂市長が辞職へ 図書館改革否決で

朝日 2014年12月16日

三重県松阪市の山中光茂市長(38)は16日、自らが進めている市立図書館改革が市議会に再否決された責任をとり、市長を辞職すると表明した。来年度予算編成と来年2月議会が終わった後、出直し選が4月26日投票の統一地方選後半戦に重なる時期に辞めるとしている。出直し選への自らの立候補は「選択肢として検討中」という。

松阪市議会は16日、市立松阪図書館の改修をPFI(民間資金活用)事業として進めるための今年度一般会計補正予算案を賛成少数で否決。PFIによる図書館改修は9月議会でも補正予算から削除されていた。山中市長は否決後に記者会見を開き、「図書館改革が5年以上遅れることが決定的になった。議会解散ができないなら、自分が辞めて市民への責任を示すしかない」と述べた。知事選などへの転身は考えていないという。

山中市長は2009年1月、当時の全国最年少首長として33歳で初当選。13年1月に再選された。安倍内閣による集団的自衛権行使容認の閣議決定を「憲法違反」と批判し、違憲確認を求める訴訟を起こす狙いで市民団体「ピースウイング」を設立するなどの活動を進めている。

| Trackback ( )

|

先の21日(土)のブログに掲載したとおり、私の「新しい風ニュース263号」は今朝の新聞折り込みで全戸配布。

ここの市議会議員は来年4月が任期で選挙が予定されているところ、 市の自治会連合会が「市議会は解散し、今度の4月の市長選挙と同時に選挙すること」「議員定数」を減らすこと」との要望書を正式に出してきた。

この市自治会連合会の政治的行為の問題点は、2週間前のニュース262号で整理した。

( 2月7日付 ◆とんでもない話/市自治会連合会が「議会は3月に自主解散を」「定数削減を」と要望・準備中

正式に「要望書」が出てきたから、今回のニュースは、まず、そのことの報告をした。

( 2月21日付 ◆新しい風ニュース/自治会連合会から「解散」「定数減」の要望書が/次号は監査請求しよう、の特集に )

ペーパーのニュースでは紙面に限りがあるので、その「要望書」の内容の紹介はできなかった。だから、今日のブログでは、全文を掲載する。

ニュース中でも書いたけれど、19日議長に出された文書は、20日の議員の会議で配布された。

ともかく、要望書中の内容。文中には

「4月に予定されております県議会議員、市長選挙に伴い現職市議会議員の立候補も予定されますが」とある。

県議選に出ると表明している市議は確かにいる。しかし、市長選挙に出ると表明している市議は、私は聞いたことがない。

何と先走った、もしくは、まるでツウのように、まさに、政治、政局の世界の話を展開している。

これが、市自治会連合会の正式文書かと驚く。

「来年予定されている市議会議員選挙を前倒しして市長選挙と同時に実施することで、経費の削減を求める声があります。」とあるが、そんな市民の声は聞いたことがなく、他の話からも、一部の人が言いふらしていることらしい。

「(連合会役員の)自治会長が4月に議員選挙があるから、よろしく」といっていた、という市民の声は、ニュースの反響として入っている。

「山県市自治会連合会の総意としてここに要望いたします。」と結ばれている。

「総意」と書いてあるけれど、会議の内容を知る人の話では、「14人のうち2人は反対、一人は自治会に話していないから保留」、としたという。これが、議長のマスコミへの説明では「3人が保留した」となっている。

ともかく、多数決の「総意」という表現は、一体何だろう。「多数決により」とすればともかく。

しかも、「自治会」「自治会連合会」という自治組織である特殊性からすれば、「総意」という表現は、事実と異なること、はなはだしい。

「団体」や「集合体」の私物化の典型。

ニュース263号で、要望書配布を受けての議員の意見の一部は紙面で紹介した。これも、スペースの関係でごく一部の掲載なので、改めて要点はまとめたいと思っている。

例えば、次の旨の意見もあった(私ではない)。「・・ということは、『総意』ではない。(市長選と議員選を同時にすれば約1000万円の削減になるというが)こういうことなら、自治会の補助金などは年間1000万円以上あるのだから、それを半分にすれば、もっと削減になる。」

いずれにしても、今回のニュースで表明したように、

≪自治会や連合会は、他の団体以上に政治的圧力団体であることは許されない特質を持っている、連合会がその役割・目的を逸脱して「議会自主解散」「定数削減」などの政治的活動をするなら、市民の参加者を募って「補助金や報償費の返還、今後の支出の差し止め」の住民監査請求を行う≫。

だから次号のニュースは「自治会連合会補助金など過去分の返還、今後の支出の差し止め」の住民監査請求の特集として、内容の説明や「請求人の署名用紙」などを刷り込むことになる。

昨日、仕事をしながら、住民監査請求の請求項目の内容、提出日程などもイメージを済ませた。

ここで書いてもいいけど、今のところ、ニュースの紙面にしようと思っている。

ということで、今日のブログは、「要望書」それを報道する記事、そして「当該要望団体」への市の補助の目的を明確にし、自治会連合会が政治的活動をすることが「目的外」であること、つまり違法性を明らかにするため「市補助金要綱や「決算成果説明」などをつけておく。

なお、当然ながら、20日の議員の会議の後に、連合会事務局の市総務課に情報公開請求しておいた。請求内容は下記ブログに。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

平成27年2月19日

山県市議会

議 長 杉 山 正 樹 様

山県市自治会連合会

会 長 ■ ■ ■ ■

山県市議会の議会改革について(要望)

議員各位におかれましては、平素から山県市政並びに市民の福

祉向上にご尽力いただき心より感謝申し上げますとともに、自治

会活動には日頃よりご指導・ご支援を賜り誠にありがどうござい

ます。

さて、今日の社会経済状況にあって、国、地方ともに膨大な借

金を抱えるなか、地方自治において新たな課題や多様化、複雑化

する市民のニーズに的確に対応するためには、議会・行政・市民

がそれぞれの立場で意識改革を行うことが求められています。

特に山県市におきましては、合併以来市債残高が多く「起債許

可団体」となっていることはご案内のとおりであります。 こうし

た厳しい財政状況のなかで、経費の削減あるいは節減が必要不可

欠であることは申し上げるまでもありません。このような状況に

あって4月に予定されております県議会議員、市長選挙に伴い現

職市議会議員の立候補も予定されますが、多くの市民の皆さんか

ら来年予定されている市議会議員選挙を前倒しして市長選挙と同

時に実施することで、経費の削減を求める声があります。

これは、山県市の将来にわたって大きな経費の削減となるととも

に、同時に選挙を実施することによって市政に対する市民の関心

も高まることが想定されますので、是非実施していただきたく要

望いたします。

一方議員定数については、22名から16名と削減され、さらに

は現在14名と議員自ら改革された努力に敬意を表するところで

ありますが、しかしながら市民の皆さんから定数削減の声も寄せ

られており、議会の適切な対応をここにお願いいたします。

以上2点につきまして、山県市自治会連合会の総意としてここ

に要望いたします。 |

●山県市議会に自主解散要望 市民「市長選と同日選に」

ヤフー 岐阜 2015年02月20日

山県市自治会連合会(大野朝義会長)は19日、来年4月に任期満了を迎える市議会(定数14)に対し経費削減のため定数を削減した上で自主解散し、ことし4月の統一地方選で実施される市長選と同じ日程で選挙を行うよう求める要望書を杉山正樹議長に提出した。市議会の対応が注目される。

同市では2003年の合併時から、市長選の1年後に市議選が行われている。大野会長らは「1回の選挙で約1千万円の経費がかかるとされ、市長選と同時にして経費削減すべき。市民の関心も高まり投票率も上がる」と提出理由を説明した。

各地区連合会長14人で採決し、地域での周知が不十分だとして態度を保留した3人以外は賛成し、提出を決めた。

同市議会は市議2人が死亡し、現在欠員2。さらに4月12日投開票の県議選に市議1人が出馬表明しており、26日投開票の市長選と同日程で3人の市議補選が行われる予定。

要望書を受け取った杉山議長は「議員や事務局と相談しながら対応したい」と話した。地方議会が自主解散の議決を可決するには、議員数の4分の3以上の出席、5分の4以上の同意が必要。

県内では、土岐市議会が市連合自治会連絡協議会から自主解散を求める請願書が出されたことを受けて03年3月に解散し、統一選の市長選と同日程で市議選を行った例がある。

●岐阜/山県市議選「1年前倒しを」 自治会連合会が要望

朝日 小渋晴子 2015年2月20日

議長に要望書を提出する自治会連合会の正副会長ら=山県市役所

山県市自治会連合会(大野朝義会長)は19日、来春の市議選を1年前倒しして、統一地方選の今年4月の市長選と同時に実施するよう求める要望書を杉山正樹市議会議長に提出した。事実上、市議会に自主解散を求めるもので、定数削減も合わせて要望した。いずれも経費削減を理由としている。自主解散すれば全国的にも異例だが、議会側は20日に対応を協議する。

要望書では、「市の厳しい財政状況の中で、市議選を市長選と同日に実施することで経費削減を求める多くの市民の声がある」と主張。「将来にわたる節減となり、市政への市民の関心も高まる」として同日選の実施を求めた。また「市民から定数削減の声も寄せられている」として対応を求めた。

同市には156の自治会があり、14の地区ごとに連合会長がいる。この日、14人の地区連合会長が集まる自治会連合会の会議があった。正副会長3人によると、1月にメンバーから初めて提案があり、この日、多数決で決めた。11人が賛成し、3人は地元自治会に周知していないとして、態度を保留したという。

● ○山県市自治会連合会運営費補助金交付要綱 (平成15年4月3日 告示第135号)

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で組織する自治会の円滑な運営に資するため、自治

会及び地区自治会連合会に対する運営費の補助に関し、山県市補助金等交付

規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。

・・ |

●岐阜県自治連絡協議会のデータ

★ 岐阜県自治連絡協議会/山県市

1 自治会(住民自治組織)の組織について

(4)①上部組織 山県市自治会連合会・・・1

②中間組織 地区自治会連合会数・・14

③下部組織 単位自治会数・・・・156

・・ |

●平成23年度 市の決算の成果説明書

★ 19ページ (25枚目)

自治振興費 ○自治会長等報償費 (予算現額 6,283千円)

○自治会等活動補助金 (予算現額 9,398千円)

○自治会長等報償費 (予算現額 6,283千円) 【総務課】 市政の円滑な運営、住みよいまちづくりを目指すため、単位自治会長に 対して、防災防犯対策・社会福祉・青少年健全育成・人権問題の啓発等の 協力を依頼したほか、道路水路の維持管理、自治会内の行政要望等の聴取 ・調整、市広報紙・各種行政文書の配布や回覧等を依頼しました。また、各地区自治会連合会長には、所管する単位自治会との連絡調整、 単位自治会間での調整等を図っていただくとともに、広聴に協力いただき ました。

○自治会等活動補助金 (予算現額 9,398千円) 地域に根ざした課題の解決、安全・安心な社会づくりに、自治会の役割は欠かせません。特に、地方分権の進展とともに、地域住民が地域のことを知って愛着を持ち、住民の手によって主体的にまちづくりを進める重要性が再認識されています。こうした中で、住民自治を担う基盤的な組織であり、市民協働に欠かせない自治会の活動を支援しました。

|

●2月20日の情報公開請求

市自治会連合会の2015年2月19日の会議及びその前回の会議に関して、作成・取得した次の文書。

○会議の招集通知

○当日の会議につき、次第、議題がわかる文書、資料などの一式。

○会議の参加者が分かる文書。

○会議の内容の記録(全文があれば全文、なければ要旨)と(音声記録)

○会議の議論の結果として、会議中もしくは会議後に作成された文書。

○事務局職員としての復命書の一式

|

| Trackback ( )

|

一昨日、2月17日の毎日新聞の夕刊に特集ワイドの「読書日記」が載っていて、上野千鶴子さんの大きな写真と『最新版 市民派議員になるための本』の書影がありました。

出版社(WAVE出版)のフェイスブックでも記事のことが紹介されていて、その写真では、東京本社版は上野さんの写真も本の書影もカラー記事。

こちらの版も「読書日記」は、通常はテレビ欄の下にカラーで載るけれど今回は7面。

毎日新聞の夕刊を取っている人は少ないと思うので、以下に記事を紹介。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●読書日記:今週の筆者は社会学者・上野千鶴子さん 社会運動、後継世代へのバトン

毎日新聞 2015年02月17日 東京夕刊

★ 読書日記:今週の筆者は社会学者・上野千鶴子さん 社会運動、後継世代へのバトン/2015.2.17 毎日新聞(夕刊)

*1月20日〜2月16日

■そろそろ「社会運動」の話をしよう(田中優子、法政大学社会学部編著・2014年)明石書店

■自立生活運動史 社会変革の戦略と戦術(中西正司著・2014年)現代書館

■社会を変えるリーダーになる 「超・利己主義」的社会参加のすすめ(田中尚輝著・2014年)明石書店

■最新版 市民派議員になるための本(寺町みどり、寺町知正著・2014年)WAVE出版

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「そろそろ『社会運動』の話をしよう」というそのものずばりのタイトルの本が出た。法政大学社会学部の先生方が複数で担当した「社会を変えるための実践論」講座を、当時社会学部長だった(今は総長)田中優子さんが編著にしたものだ。副題の「他人ゴトから自分ゴトへ。社会を変えるための実践論」もわかりやすい。調査能力、メディアリテラシー、論理的な言語能力、熟議のための討論能力など「大学でこそ身につけてほしいこと」なのに、「ふつうそういうことは大学では教えない」と田中さんはいう。3・11のあと官邸前デモと経済産業省前座り込みは今でも続いている。そろそろ社会運動とは何か、を語りあってもよいころだ。この講座を受講した学生諸君の反応を聞いてみたい。

社会学者の小熊英二さんに「社会を変えるには」という直球勝負のタイトルの本がある。この本を読むと戦後日本の社会運動がどんな歴史をたどってきたかがわかる。そして帯にあるとおり社会運動とは「どういうことなのか。どうすればよいのか。」がわかるようになっている。

昨年たてつづけに出た2冊の本、中西正司「自立生活運動史」と田中尚輝「社会を変えるリーダーになる」は、社会運動の現場の担い手だったカリスマ的なふたりのリーダーの回想録である。中西さんは障がい者自立生活運動のリーダー。わたしと共著の「当事者主権」(岩波新書)もある。いまほとんどのJRの駅にエレベーターがあるのは彼らのおかげだし、障がい者総合支援法ができたのも彼らの運動のおかげだ。この本がすばらしいのは成功体験が書かれていること。政府との交渉の楽屋裏や「してやったり」の経緯が描かれている。この本を読んで歯がみする厚生労働省の役人もいるかもしれない。運動は成功体験が積み重ならないとじり貧になる。なかなか到達できない大きな目標を掲げるより、小さな勝ちぐせをつける。そのノウハウを惜しみなく公開してくれる。

田中さんは日本のNPO活動を牽引(けんいん)してきたパイオニア。本書を「遺書」のつもりで書いた、という。ふたりに共通するのは、社会運動の現場がリーダーの世代交代の時期を迎えているという認識である。だから後継の世代にノウハウと経験を伝えたい、という切迫感にあふれている。同じ動機から書かれたのが仙台在住のNPO活動家、加藤哲夫「市民のネットワーキング 市民の仕事術1」「市民のマネジメント 市民の仕事術2」の2冊。仙台が、日本のNPO支援先進地域になったのはひとえに彼というキーパーソンがいたおかげである。4年前にがんで亡くなった加藤さんの、これが遺著になった。死を予期した彼に頼まれて、わたしはこの本に解説を書いた。

政治はなかなか変わらない。選挙があっても民意は政治に反映しない。そう思っている人たちには、寺町みどり・寺町知正「最新版 市民派議員になるための本」をおすすめしたい。2002年に旧版「市民派議員になるための本」が出たあと、「わたしはこの本を読んで議員になりました」というお礼状が、著者のもとにぞくぞく届いた。それから4期目、今春の統一地方選を視野に「最新版」を書いてもらった。副題に「あなたが動けば、社会が変わる」とある。帯にこう書いたのはわたしである。「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」

==============

◇うえの・ちづこ 東京大名誉教授、認定NPO法人「ウィメンズアクションネットワーク」理事長。「おひとりさまの老後」など著書多数。

|

| Trackback ( )

|

全国的に注目されていた、所沢市の住民投票。市長が変わって、従来のエアコン設置方針を覆したことに起因する。

納得できない市民の直接請求に基づき、市議会が住民投票条例を可決。その時、議会は、ヘンな条件を付けて、市長にいい顔。それは、「(賛否のいずれかが)有権者総数の3分の1以上に達した時は結果の重みを斟酌(しんしゃく)する」

市長選の投票率自体が低迷しているのに、同程度の基準を課した。

(この経過は、毎日新聞 2月14日「所沢議会対応、二転三転 保護者ら困惑」に簡潔にまとめられている/ブログに記録)

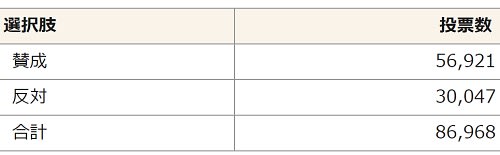

ともかく、昨日の投票の結果は・・・・「賛成5万6921票、反対3万47票で、賛成が投票者数の約65%」で上回った。

とはいえ、投票率自体が「31・54%」で、どちらもラインに達せずという結果。合わせても達しない。

そもそも、学校エアコンは普及してきている。 朝日新聞★ ≪文部科学省によると、全国の公立小中学校のエアコン設置率(普通教室分)は昨年4月時点で32・8%。埼玉県は48・9%で、47都道府県で最も高い東京都は99・9%≫

そのうえ、基地の騒音、となれば対策は決まっているように思うのだけれど。

実際、3年前のj-castニュースは、市長は、★≪自らは、自宅に1つと市長室にも冷房がある≫ ≪防衛省からのエアコン設置補助金の決定も辞退≫ 校長は、≫防衛省が補助する基準の70デシベルを超えているのに補助を受けないのは疑問≫ としていた。

所沢市役所の公式Webページでも確認しつつ、

このブログの2015年2月9日 エントリー ⇒ ◆「教室にエアコン」住民投票 /市長が設置計画を撤回したので/埼玉・所沢/入間基地周辺の学校

と併せて、整理した。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●所沢市役所 公式Webページ 更新日:2015年2月15日

防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票について、開票所における発表に基づき更新します。

投票資格者総数 278,248人 投票者数 87,763人

午後10時52分現在 開票率 100 %

選択肢 投票数

賛成 56,921

反対 30,047

合計 86,968

無効投票数:795 持ち帰り・不受理:0

|

●エアコン住民投票、投票率31% 実現目安3分の1届かず

岩手日報 2015年02月16日

埼玉県所沢市で15日、市立小中学校へのエアコン設置の是非を問う異例の住民投票が実施された。投票率は31・54%。藤本正人市長(53)は「賛否いずれかが投票資格者総数の3分の1以上に達した場合は結果に従う」と表明していたが、投票率自体が実現目安の3分の1に届かなかった。

即日開票され、賛成5万6921票、反対3万47票で、賛成が投票者数の約65%で上回った。藤本市長は「これから内容を分析するが、これまで国内で実施された住民投票と比べると、高くはない投票率が残念だ」とのコメントを出した。

●「教室にエアコン」賛成多数 住民投票率は低迷 所沢

朝日 2015年2月16日

航空自衛隊入間(いるま)基地に近い小中学校にエアコンを設置するかどうかを問う埼玉県所沢市の住民投票が15日に投開票された。賛成が5万6921票で、反対(3万47票)を上回って過半数を占めた。投票率は31・54%で、4年前の市長選(34・68%)を下回った。

エアコン設置という身近な問題が住民投票で問われるのは異例だ。自衛隊機の騒音対策を施した「防音校舎」28校への整備計画を初当選後に撤回した藤本正人市長に、有権者が再考を求める結果になった。

住民投票を求めてきた保護者たちは告示後、防音校舎の窓を閉め切ると夏には授業に集中できないほど暑くなることなどを主要駅の前に立って説明。「子どもたちの学習環境を考えてほしい」と連日訴え、共感を広げた。

藤本市長は28校への設置で市の負担が約30億円に上ることを挙げ、「エアコンを優先すれば、他の住民サービスに影響が出かねない」などと訴えたが、浸透しなかった。

■法的拘束力なし

ただ、開票結果に法的拘束力はない。条例は賛否いずれかが有権者数の3分の1(約9万3千人)以上に達したら結果を重く受け止めるよう市長に求めたが、投票率自体が3分の1を下回った。今回の住民投票にかかった経費は約4千万円。

文部科学省によると、全国の公立小中学校のエアコン設置率(普通教室分)は昨年4月時点で32・8%。埼玉県は48・9%で、47都道府県で最も高い東京都は99・9%だった。(戸谷明裕)

●所沢 市立小中校のエアコン きょう住民投票

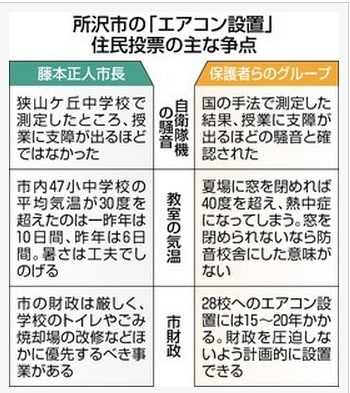

東京 2015年2月15日

子どもが学ぶ教室にエアコンは必要か-。埼玉県所沢市で十五日に投開票される住民投票は、夏の暑さで教室の窓を開けた場合、自衛隊機の「騒音」が授業の妨げになるかが大きな争点だ。エアコン設置を求める保護者らと、不要だとする藤本正人市長の主張は大きく食い違う。市の支出が三十億円に上る設置費用の妥当性も問われる中、民意の行方が注目される。 (服部展和)

「夏場に窓を開けたまま授業を行っても支障はない」。藤本市長がこう断言する根拠は、入間基地から約二キロ南東の狭山ケ丘中学校で二〇一二年に測定した数値だ。五日間の測定で多くの人が「うるさい」と感じる七〇デシベル以上を記録したのは一日平均で四・八回(合計二十一秒)しかなかった、と市長は強調する。

だが、保護者グループの一人で元同校PTA会長の関原明子さん(45)らは「市の測定方法では騒音が過小評価されている」と批判する。市は「授業中の騒音の実態を把握するため」として、教室の中央付近に置いた計測器を教壇に向けて測定した。一方で国が教室の航空機騒音を測る場合、窓側に置いた計測器を屋外に向ける。

関原さんらが国の手法で専門家に測定を依頼したところ、七〇デシベル以上は一日平均で四三・三回(合計約八分十八秒)あった。その上で関原さんは「教室では七〇デシベル以下でも勉強の妨げになる」と指摘する。

夏場の気温はどうか。市立小中全四十七校は毎日正午すぎに四階教室の気温を一回測っている。藤本市長はこのデータを基に「四十七校の平均気温が三〇度を超えたのは、夏休み期間を除くと一三年は十日間、一四年は六日間。知恵と工夫で暑さを乗り越えることはできる」と力を込める。

これに対し、関原さんは「問題の本質は騒音。勉強に集中するには窓を閉めるしかないのに、夏場に閉めたら四〇度を超えて子どもたちが熱中症になる。窓を閉めなければ防音校舎にしたことが無意味になる」と主張する。

藤本市長はエアコンを不要とする大きな理由に「市財政の悪化」を挙げる。二十八校への設置費用は約七十八億円で、国の補助金を除く市の負担は約三十億円。市長は「市税収入は〇七年度のピーク時に比べ四十億円減り、福祉費用は九十四億円増えた。財源は限られており、学校のトイレやごみ焼却場の改修を優先するべきだ」と訴える。

ただ、二十八校への設置には十五~二十年ほどかかるとみられ、関原さんは「計画的に設置すれば財政を圧迫しないはずだ」と話す。自治体の財政状況が分かる指標のうち、歳入に占める借金の割合を示す「実質公債費比率」を見ると所沢市は一三年度に3・2%。埼玉県内の市平均(5・9%)、全国の市区平均(7・6%)よりも低く「ほかの自治体と比べれば健全ではないか」と語った。

●エアコン住民投票:所沢議会対応、二転三転 保護者ら困惑

毎日新聞 2015年02月14日

議会の真意は、どこにあるのか。埼玉県所沢市で15日、自衛隊基地のそばで防音対策を施した学校を対象に、エアコンを設置すべきか否かを問う住民投票が実施される。設置を求める保護者らと、設置方針を撤回した藤本正人市長が対立してきたが、市議会は状況に応じ姿勢を二転三転。住民の間に困惑が広がっている。【和田浩幸、海老名富夫】

「子供たちの教育環境の改善に、どうかご協力を」。冷え込みの厳しい13日夜。所沢市の西武池袋線狭山ケ丘駅前で、エアコン設置を求める小中学校の保護者ら約10人が、通勤客に呼びかけた。

一方、藤本市長も街頭で自作のチラシを配り、「快適な生活は多くの犠牲の上に成り立っていることを知るべきだ。生活を変える必要がある」と訴えた。

どちらに理があるか市民の見方は分かれるが、両者とも訴えや行動は首尾一貫する。

市議会はどうか。

設置撤回は議員たちにも「寝耳に水」だったが、市議会は2012年3月定例会で「設置費用を盛り込まない当初予算案」を賛成多数で可決。市長の考えを事実上追認した。

ところが、3カ月後の6月定例会では「市長に再考を求める決議」案を賛成多数で可決。保護者らが約1万6000人の署名を添えて提出した「エアコン設置を求める請願」も採択した。

だが市長は考えを変えず、保護者らは昨年9月、是非を住民投票にかけようと署名集めを開始。1カ月間で必要数(有権者の50分の1の5631人分)を上回る署名を集めた。

これを受けて議会は同12月、住民投票を実施する条例案を全会一致で可決した。市民でも賛否が割れる中、議会の判断に保護者らは感謝の念を深めた。

だが、議会は「(エアコン設置の賛否が)有権者総数の3分の1以上に達した時は結果の重みを斟酌(しんしゃく)する」との修正を条例に施した。有権者総数は約28万人で、3分の1は約9万3000人。市長選の投票率は3割台に低迷し、藤本市長の得票ですら4万票弱で、9万人以上の賛成を得るのは極めて難しい情勢だ。もともと法的拘束力のない住民投票の結果に、さらに高いハードルを課した格好だ。

修正提案者の一人である自民党の越阪部征衛(おさかべ・せいえ)市議は、「極端に少ない投票数で賛成が上回っても民意の反映とは言えない。ある程度のハードルは必要」と説明する。

住民からは「単純に数で賛成が反対を上回っても考えを変えなくてよい、という口実を市長に与えたのでは」と不安の声が上がる。 修正に反対した市議の一人は、匿名を条件に取材に応じ、「市長と住民双方にいい顔をする。ダブルスタンダードだ」と議会を批判した。設置対象だった中学校のPTA会長、大原隆広さん(44)はため息をつく。「民意の代表である議会の決議通り市長が考え直してくれたら、住民投票は必要ないのだが」

松本正生・埼玉大社会調査研究センター長(政治意識論)の話 議会の行動は、市長に都合のよいスタンスを取ったり、住民にもいい顔をしたりと、つじつまが合わない。これでは議会の存在意義が疑われてしまう。

昔なら住民投票に議会が「メンツがつぶされる」と反発し、否決のケースが多かった。今はそのエネルギーすらないのではないか。

住民投票をするような市を二分するテーマではないとの指摘に対し、議会は住民側に立つ決議や請願採択で市全体のテーマだとのお墨付きを与えた。その一方で「有権者総数の3分の1」というハードルを課すのは矛盾だ。それなら最初から否決する選択肢もある。議会は自ら判断を放棄したとしか見えない。

【ことば】所沢市のエアコン設置計画

市から約2キロ離れた航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山、入間両市)を離着陸する自衛隊機の飛行ルート上にある29の小中学校にエアコンを設置する内容で、2006年に策定。12年度までに基地のそばの3校に先行設置する方針で、09年1校に設置した。だが、東日本大震災後の11年10月に初当選した藤本正人市長が、先行の2校と残る26校への設置見送りを決めた。

●所沢市長「冷房なくやれるはず」 中学校長は反論「基地騒音ひどい」

j-cast 2012/3/23

埼玉県所沢市が、自衛隊基地近くの中学校について、冷房がなくてもやっていけるはずだとして、防衛省の補助金を辞退した。これに対し、中学校などが反論しており、ネット上でも論議になっている。

補助金支給対象になったのは、航空自衛隊入間基地近くの所沢市立狭山ヶ丘中学校だ。

エアコン設置の防衛省補助金を辞退

市教委の教育施設課などによると、この中学校ではすでに、基地からの騒音を防ぐため二重窓になっているが、エアコンや扇風機はなく、夏は窓を開ける必要がある。これでは、完全防音にならないため、防衛省から2012年度にエアコンを設置するための補助金約7000万円が下りることになった。

ところが、藤本正人市長の判断もあり、市側は、冷房がなくてもやっていけるはずだとして、この補助金を辞退することになった。その結果、市の支出も含めて約1億4000万円かかるエアコン工事は、新年度予算に計上しなかった。ただ、市立小中学校の普通学級では、狭山ヶ丘中も含めて12年度までにすべて扇風機が設置されることになっている。

これに対し、学校やPTAなどからは、エアコンについて不満の声が上がっていると一部で報じられ、ネット上でも、論議になった。小中学校の冷房化率は、まだ全国的にも1割程度になっており、今回も賛否それぞれの意見が出ているようだ。

所沢市は、なぜ冷房がなくてもいいと判断したのか。

この点について、藤本市長は、取材に対し、次のように説明した。

「私たちはこれまで快適さ、便利さを追求してきましたが、そこに大震災が起こりました。原発は止めた方がいいと思いますし、それなら、東京でどんどん電気を使っていることを見直さなければいけません。また、地球温暖化に配慮して、二酸化炭素をなるべく出さない努力も必要でしょう。生活スタイルを変える時期に来ており、いろんな人からも情報を集めて、エアコン設置を止めた方がいいと考えました」

市長「騒音はしょっちゅうではない」

補助金以外で市の支出になる約7000万円については、藤本正人市長は、設置を止めれば4000万円の借金をしないで済むと明かした。残りの3000万円は、「教育は人」だとして、小学校の相談員や中学校の支援員などに予算を付けることにしたとしている。

もし、市立狭山ヶ丘中学校にエアコンが付かなければ、騒音や熱中症などに心配が出てくることにならないか。この点について、藤本市長は、こう言う。

「防音のため普段から窓を閉めて、汗をダラダラ流しているのを想像するかもしれません。しかし、そうではなく、これまでも二重窓を開けて授業をしています。確かに、学校の屋上に立てば、人が大声でしゃべるぐらいの騒音はあります。しかし、それは沖縄と違ってしょっちゅうではありません。教室は、窓を開けても声が通りますし、扇風機も入るので、授業は十分やれるはずです。また、学校は、狭山丘陵の森の中にありますので、空気が通って涼しいんですよ。子どもたちには悪いですが、果たして勉強ができないほどの限界なのか、きっと分かってくれると思っています」

自らは、自宅に1つと市長室にも冷房があるというが、「なるべく使わないように心がけています」と言う。ちなみに、補助金辞退は、基地問題とは関係ないとしている。

一方、狭山ヶ丘中学校の校長は、エアコンがないと困ると明かす。

「入間基地の騒音は、ひどいんですよ。離着陸のときが大きく、授業も一時中断を余儀なくされます。時間帯によっては、1分間隔で飛行があり、授業の支障になっています。それでも、気温が暑いときは30度を超えるので、夏は窓を閉められません。扇風機設置でも、熱い空気が循環するだけで、ほとんど変わらないんですよ。今までは何とか我慢してきましたが、エアコンがないとやはり厳しいですね」

校長は、そのうえで、防衛省が補助する基準の70デシベルを超えているのに補助を受けないのは疑問だとした。PTAなどからも個々に要望が来ており、2012年度はムリでも13年度に設置してほしいとして、継続的に要望していくという。

| Trackback ( )

|

埼玉県所沢市では、自衛隊の入間基地に近く、「防音校舎」へのエアコン整備計画を9年前に決めた。その後に当選した現市長が計画の中止を決定。それに反発した住民が、住民投票条例の制定を市長に直接請求した。

法律の定めに基づいて市長が「意見を付して」議会に条例案を提案。

その市長の意見は「冷房整備に賛成はできません」。

しかし、市議会は、条例を可決。しかも、原案を修正し、「投票結果の尊重」の項目を加えて可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定。

基地の騒音問題があるとはいえ、そもそも、今の時代、エアコンは設置方向(普通教室のエアコンの設置率は32.8%/文部科学省)。

市民の判断がどうなるか、注目。

その住民投票が昨日8日に告示され、15日の投開票に向け、双方の運動が展開される(選挙運動のようなもの)。

(追記 2月16日 ⇒ ◆市立小中校のエアコン 住民投票、投票率31% 実現目安3分の1届かず

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●所沢市 公式Web から

● 住民投票の実施について

●住民投票条例が公布・施行 更新日:2014年12月26日

平成26年12月26日付けにて、防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例が公布・施行され、住民投票の期日を以下のとおり決定しましたのでお知らせします。

1 住民投票の名称

防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票

2 住民投票の期日

告示日 平成27年2月8日(日曜)

投票日 平成27年2月15日(日曜)午前7時から午後8時まで

開票日 平成27年2月15日(日曜)午後9時から(予定)

3 投票所 61か所

●請求の要旨(全文)と市長の意見(要旨)をお知らせします

更新日:2015年1月26日

請求の要旨(全文)

・・・・平成17年(齊藤博前々所沢市長在職時)から、計画的に進められてきた本工事を一方的に中止し、多数市民の要望後も方針を戻さないことは、市長の掲げる「教育日本一、子どもを大切にするマチ所沢」とも相反する。騒音問題がなくとも近隣市町が次々と小中学校への冷房設置を行う中、所沢市は早急に整備方針に基づいた冷房工事を行う必要がある。 |

市長の意見(要旨)

・・・・以上、学校の騒音等の実態を把握し、子どもの学習面、地球温暖化を抑えるべく環境面、将来の財政や日本人が目指すべき方向性など様々なことを考慮し総合的に判断したものであり、本市としては冷房整備に賛成はできません。 |

●防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票を実施します

更新日:2014年12月19日

●防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例(PDF:254KB)

|

●「教室にエアコン」住民投票 埼玉・所沢、きょう告示

朝日 2015年2月8日

埼玉県所沢市内の小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が8日、告示される。「当初の計画通りに設置を」と求める賛成側の住民と、「地球温暖化に悪影響」などと反対する藤本正人市長の双方の訴えが15日の投開票に向けて熱を帯びている。

市は自衛隊機が発着する空自入間基地に近く、騒音対策を施した「防音校舎」へのエアコン整備計画を9年前に決めた。1校に設置された後に当選した藤本市長が計画の中止を決定。住民投票条例は、設置が撤回された狭山ケ丘中学校の保護者らが中心になり、直接請求に必要な数の約1・5倍にあたる8430人分の署名を集めて市長に直接請求した。市議会が条例を可決していた。

●“基地周辺の学校にエアコン” 住民投票告示

NHK 2月8日

埼玉県所沢市の航空自衛隊の基地周辺にある小中学校にエアコンを設置するかどうかの是非を問う住民投票が、8日、告示されました。

所沢市は、平成18年に航空自衛隊入間基地の自衛隊機の騒音のため、窓を閉めきる学校の暑さ対策として、市内の47の小中学校のうち、基地周辺の29校にエアコンを設置する方針を決めました。しかし、4年前の市長選挙で当選した藤本正人市長が、震災と原発事故を受け、「快適で便利な生活を見直すべきだ」などとして計画を中止しました。

これに対し、地元の住民グループは、騒音対策としてエアコンが必要だとして、8400人余りの署名を提出し、去年12月、所沢市議会は住民投票の実施を定めた条例案を可決しました。

8日は市の選挙管理委員会の担当者が住民投票を知らせる文書を市役所の掲示板に貼り出しました。市の住民投票条例では、投票率が一定以上でなければ開票しないなどとする要件は定められていませんが、賛成、反対のいずれかが、過半数となり、有権者の3分の1に達した場合は「結果の重みをしん酌しなければならない」としています。

文部科学省によりますと、去年4月現在、全国の公立の小中学校の普通教室のエアコンの設置率は32.8%となっています。

住民投票は20歳以上の所沢市民、およそ28万人を対象に行われ、今月15日に投票が行われ、即日開票されます。

●所沢エアコン住民投票、8日告示15日開票 設置の是非問う

埼玉 2015年2月6日

航空自衛隊入間基地の航空機騒音を解消するため、基地周辺にある29小中学校の防音校舎にエアコンを設置するかどうかの是非を問う所沢市の住民投票が8日告示される。投票は15日午前7時から午後8時まで行われ、同日午後9時から市民体育館で開票される。午後10時半ごろ、大勢が判明する見込み。

市教委によると、市内47小中学校のうち、29校が防音校舎になっており、2006年に宮前、北中両小と狭山ケ丘中の3校に先行してエアコン整備方針を決め、まず11年度に宮前小にエアコンを設置した。しかし、東日本大震災後の11年10月に藤本正人市長が当選すると、「便利さや快適さを最優先する生き方から、地球温暖化防止、財政状況を勘案し、エアコン設置を中止する」方針に転換し、12年1月、設計図までできていた狭山ケ丘中のエアコン設置を取りやめ、扇風機の設置に切り替えた。

これが発端となって、地元の保護者などがエアコン設置の請願を市議会に提出して採択。市議会もエアコン設置の決議をし、市長にも設置を求めたが、藤本市長は方針を変えなかった。

これに反発した大原隆広さん(44)ら地元の保護者や住民が昨年11月、エアコン設置の是非を問う住民投票条例制定の直接請求を8430人の署名簿を添えて提出、受理された。

そのため藤本市長は、12月定例市議会にエアコン設置反対の意見書を付けた住民投票条例案を提案し、修正可決した。

今回の住民投票は多数意見を知るための「諮問的住民投票」で、投票結果に拘束力はない。しかし、有権者数の3分の1以上であれば、市長は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と市議会は求めている。

文部科学省の昨年4月1日付の調査によると、普通教室のエアコン設置は全国平均で32・8%、埼玉県は48・9%、東京都は99・9%となっている。

住民投票運動は藤本市長陣営の出足が早く、エアコン設置反対のチラシを全戸配布したり、各駅頭の乗降客に配り、各地区の新年会でも「クーラーを入れれば、福祉も教育も環境もその分サービスをやめねばならない」と訴えている。これに対し、大原さんらのグループは「航空機騒音中の学習を強いられないため」、設置賛成のチラシを1万枚印刷し、5日から各駅頭で配っている。

有権者数は昨年12月13日現在、28万1132人(男13万9204人、女14万1928人)。

●エアコン論戦が熱い 所沢学校に設置問う住民投票

東京 2015年2月7日

埼玉県所沢市で、航空自衛隊入間基地(同県狭山、入間両市)の騒音対策を施し「防音校舎」にした市立小中学校二十八校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が八日、告示される。市民の署名を集めて投票にこぎつけた保護者らは「エアコンがなければ夏場に窓を閉められず、騒音で勉強に集中できない」と訴えるが、藤本正人市長(53)は市の財政難などを理由に「不要だ」と主張する。投開票は十五日。双方とも告示前から街頭に立ち、支持を求めて声をからしている。(服部展和)

◆保護者「騒音、窓開けられぬ」

「自衛隊機の騒音で子どもたちが苦しんでいる現実を受け止めてほしい」。エアコン設置を求める保護者ら約十人が五日、所沢市の西武池袋線小手指駅前に立って声を張り上げた。

入間基地の約二キロ南東にある所沢市立狭山ケ丘中学校。女子生徒は「五月から九月ごろまでは暑いので授業中は教室の窓を開ける。飛行機が校舎の上に来ると『キーン』と耳をつんざく音が響いて、先生の声も聞こえなくなる」と話す。

市は二〇一二年九月の同校の航空機騒音測定で、多くの人が騒がしいと感じる七〇デシベル以上は一日平均二十一秒あったと発表した。しかし、その後、保護者らが専門家に依頼して測定すると、八分十八秒と大きな隔たりがあった。

駅前に立った保護者の一人、関原明子さん(45)はエアコン設置中止が決まった当時、次男が狭山ケ丘中に通っていた。同校PTA副会長だった関原さんは他の保護者たちと設置を求める活動をスタート。

だが市長が応じなかったため昨年九月、住民投票の直接請求に必要な署名活動を始めた。法定署名数(有資格者総数の五十分の一)を上回る八千四百三十人分の署名を集め、住民投票が行われることになった。

関原さんらが一二年八月に四階の教室で気温を測ったところ、窓を開けて扇風機も回しているのに最高で三六・八度に達した。関原さんは「夏に窓を閉めたら四〇度を超えるのは確実。騒音がひどいのに防音用の窓を閉められないのは矛盾している」と力を込めた。

エアコン設置の賛否を問う住民投票 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。

◆市長「財政難、優先順低い」

「市としては、クーラー設置より他にやるべきことがたくさんあります!」「投票では反対に○を!」。藤本市長は自身の主張を書いたチラシを自費で約十万枚作り、一月から市内全家庭に配り始めた。平日はほぼ毎朝、登庁前に駅前に立って通勤客らに設置反対を訴えている。

二〇一一年に初当選。所沢市は市立小中四十七校のうち、窓を二重サッシなどにした防音校舎にエアコンを設置する計画だったが、市長は一二年三月、一三年度に予定していた狭山ケ丘中への設置中止を発表。設置済みの一校を除き、狭山ケ丘中など二十八校への設置が取りやめになった。

当時の会見で、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故が起きたのを受け「今は我慢が必要だ。子どもたちは分かってくれるはずだ」などと理解を求めた。

自衛隊機の騒音を指摘してエアコン設置を求める保護者らに「狭山ケ丘中の教室の騒音レベルを測定したが、授業に支障が出るほどの値ではなかった」と真っ向から反論。「夏休みを除いて気温が三〇度を超えるのは十日間ぐらい。知恵と工夫で乗り切ってほしい」と求める。

二十八校のエアコン設置費用は計約七十八億円で、国費を除く市の負担は約三十億円の見通し。市長は六日、本紙の取材に「市財政は厳しく、教育行政の中でエアコン設置の優先順位は低い。老朽化した学校トイレの改修など他にやるべきことがある」とあらためて強調した。

<エアコン設置の賛否を問う住民投票> 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。

| Trackback ( )

|

差別的な街宣活動を繰り返す「ヘイトスピーチ」と呼ばれる行為は許されないのは言うまでもない。それでも、しつこく続ける人たちがいる。

被害を受けた人たちが、やめさせることを求めた訴訟で、賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が出ていた。これについて、最高裁第3小法廷は12月9日付で、行為者の「在特会側」の上告を退ける決定をしたことで、一、二審判決が確定した。

当然といえば、当然。でも、訴訟を起こさないと変わらないというのは、あまりに酷な社会。

法整備を求める声は少なくないが、「自民党」は「法規制は非常に難しいと認識」しているという。

そんなことで、最高裁判決のことや自治体の動き、社説など次のことを比較した。

●ヘイトスピーチに1200万円の賠償 在特会の上告棄却/テレ朝 12/10

■ ヘイトスピーチめぐる訴訟、「在特会」の敗訴確定/毎日 12月11日

●ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける-最高裁/時事 12/10

●朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定/NHK 12月10日

●ヘイトスピーチ、なお活発=「右派系」デモ110回-14年治安の回顧・警察庁/時事 12/03

●ヘイトスピーチ禁止法 全会一致で陳情採択/日本海 12月18日

●ヘイトスピーチ対策、6党が必要 衆院選アンケート/沖縄 12月5日

●衆院選:「ヘイトスピーチ」…あなたはどうみる各党の対応/毎日 12月09日

●安倍首相 FBのヘイトスピーチ放置し批判書き込み者ブロック/NEWS ポストセブン 12.11

●ヘイトスピーチ 問われる日本の人権感覚/12/12 西日本

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ヘイトスピーチ ヘイトスピーチ ウィキペディア

ヘイトスピーチ(英: hate speech)とは、人種、宗教、性的指向、性別などの要素に対する差別・偏見に基づく憎悪(ヘイト)を表す表現行為のこと[1]で、日本語では「憎悪表現」[2][3][1]「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」などと訳され、訳語は統一されていない[1]。日本では「差別的表現」「差別表現」「差別的言論」と置き換え可能な言葉として用いられることも多い[4]。またアメリカ合衆国では1920年代に人種憎悪(レイスヘイト)、1940年代に集団への名誉毀損と呼ばれ、1980年代以降にヘイトスピーチと呼ばれるようになった[4]。

|

●最高裁が在特会ヘイトスピーチの賠償確定→ネット右翼の間では「朝鮮人の裁判官が大勢いる」と批判殺到

NAVER まとめ

最高裁が在特会側の上告を棄却し、ヘイトスピーチをめぐる約1200万円の損害賠償と街宣禁止が確定したことをめぐり、在特会を支持するネトウヨ(ネット右翼)の間では「どこの国の司法なんだ?」「(在日)帰化人の裁判官だろ」などと最高裁を批判する意見が寄せられている 更新日: 2014年12月10日

|

●ヘイトスピーチに1200万円の賠償 在特会の上告棄却

テレ朝 (12/10 15:37)

京都朝鮮学園が在特会(在日特権を許さない市民の会)によるヘイトスピーチの禁止などを求めていた裁判で、最高裁は在特会側の上告を棄却しました。ヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償が確定しました。

京都朝鮮学園は2009年12月から2010年3月にかけて、在特会のメンバーらが3回にわたり、拡声器を使ってヘイトスピーチと呼ばれる差別的な街宣活動を繰り返し、授業を妨害されたとして、在特会らに対して3000万円の損害賠償とヘイトスピーチの禁止を求めていました。1審の京都地裁は、在特会のヘイトスピーチは「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別にあたり、違法」などとして、学校の半径200mでのヘイトスピーチの禁止と1200万円余りの賠償を命じました。2審の大阪高裁も1審判決を支持したため、在特会側が不服として上告していましたが、最高裁は9日付で上告を棄却しました。在特会側の敗訴が確定しました。

■ ヘイトスピーチめぐる訴訟、「在特会」の敗訴確定

毎日 2014年12月11日(木)

京都市の朝鮮学校前での「ヘイトスピーチ」を巡る訴訟で、最高裁が「在特会」側の上告を退けたことが分かりました。「人種差別にあたる」として在特会側に賠償などを命じた一・二審の判決が確定しました。

この裁判は、京都市の朝鮮学校前で「在日特権を許さない市民の会」の元メンバーらが民族差別などをあおるヘイトスピーチを繰り返したとして、学校側が損害賠償などを求めたものです。

一審の京都地裁は「人種差別に該当する」として、在特会側に学校周辺での街宣行為の禁止と、およそ1200万円の損害賠償を命じ、二審の大阪高裁もこれを支持しました。在特会側は上告しましたが、最高裁は9日付けの決定でこれを退け、在特会側の敗訴が確定しました。

在特会の八木康洋会長は代理人を通じ、「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念である」とコメントしています。(10日23:09)

●ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける-最高裁

時事(2014/12/10-17:00)

人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。

裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。

一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月~10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。

一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。

二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。

在特会の話 最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ。

●朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定

NHK 12月10日 20時46分

ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別をあおる街宣活動で授業を妨害されたとして、京都市で朝鮮学校を運営する学校法人が在特会=「在日特権を許さない市民の会」などを訴えた裁判で、最高裁判所は在特会側の上告を退け、違法な人種差別に当たるとして学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた判決が確定しました。

京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は、学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返され、その様子をインターネットで公開されて授業を妨害されたとして、在特会=「在日特権を許さない市民の会」などに賠償などを求めていました。

裁判で在特会側は、「表現の自由の範囲内だ」と主張しましたが、1審と2審はいずれも「著しく侮辱的、差別的な発言を伴うもので人種差別に当たり違法だ」と判断し、学校周辺での街宣活動の禁止と1200万円余りの賠償を命じました。

これに対し、在特会側は上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は10日までに退ける決定をして、学校周辺での街宣活動の禁止と賠償を命じた判決が確定しました。

ヘイトスピーチを巡っては、規制や対策を検討する動きが出ていますが、違法性を認定した判決が確定したことは、今後の議論にも影響を与えるとみられます。

在特会の代理人の弁護士によりますと、最高裁判所の決定について、在特会の八木康洋会長は「政治的表現の自由について最高裁判所が向き合わなかったことは残念だ」と話しているということです。

京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は京都市内で会見を開きました。

この中で柴松枝理事は「判決が確定しほっとしました。いちばんの被害者は、学ぶ権利を侵害された子どもたちです。子どもたちが成長していくための学習環境を守るため、今まで以上に努力してまいります」と話しました。

また、冨増四季弁護士は「判決が確定したことで、人種差別を許さない社会を作っていく取り組みを一層、加速させたい」と話しました。

在日外国人の人権問題に詳しい丹羽雅雄弁護士は「人種差別撤廃条約にのっとった1審と2審の判決を最高裁がくつがえさず、在特会などの上告を退けたのは当然だ。表現の自由は大切だが、人間の尊厳を侵害する表現は規制されないといけない。近畿弁護士会連合会でも、政府が人種差別を禁止する法律を制定することなどを求める決議を出したばかりだ」と話しています。

●ヘイトスピーチ、なお活発=「右派系」デモ110回-14年治安の回顧・警察庁

時事(2014/12/03-17:21)

警察庁は3日、国内外の治安情勢をまとめた2014年版「治安の回顧と展望」を公表した。ヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返す右派系市民グループは、10月末までに13都道府県で約110回のデモを実施。1年間で約120回に及んだ昨年と同様、活発に活動した。関係者によると、デモには最大で約400人が参加した。

極端な民族主義や排外主義を掲げる右派系グループをめぐり、回顧と展望は初めて、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」を代表的な団体として明記した。右派系グループと反対勢力のトラブルも多発。お互いへの暴行・傷害や警察官への公務執行妨害などの容疑で10月までに双方の35人が摘発され、昨年1年間の22人を上回った。

オウム真理教については、後継の主流派「アレフ」と分派した「ひかりの輪」がともに、インターネットを使ったりヨガ教室に勧誘したりして信者の獲得を図っていると分析。「地下鉄サリン事件から20年を迎えようとする中、国民の関心が薄れ、記憶が風化することで教団の本質が正しく理解されないことも懸念される」と指摘した。

●ヘイトスピーチ禁止法 全会一致で陳情採択

日本海 2014年12月18日

特定の国籍や外国人、民族に対する差別をあおる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)に関し、鳥取県議会総務教育委は17日、差別を禁止し違反者を処罰する法制定を求める陳情を全会一致で採択した。19日の本会議で「ヘイトスピーチ禁止等に関する法整備を求める意見書」案が議員提案され、全会一致で可決される見通し。

陳情は在日本大韓民国民団鳥取県地方本部(薛幸夫団長)が提出。ヘイトスピーチが在日韓国人の生命と安全を脅かしているとして、意見書を国に送るよう求めていた。県によると同様の意見書は奈良、長野両県議会で可決されている。

同委では会派自民党の広谷直樹議員が「屈辱的な表現で偏見や差別意識を助長するのは重大な人権侵害」とし、絆の森雅幹議員は「他の表現の自由を害することのないよう配慮も必要」と述べた。

意見書が採択の見通しとなったことを受け、薛団長は「在日や外国人のみならず、他のマイノリティーの人権を社会に確立しようという一里塚になる。人権先進県鳥取としての快挙」と喜んだ。

●ヘイトスピーチ対策、6党が必要 衆院選アンケート

沖縄 2014年12月5日

非政府組織(NGO)や弁護士で組織する「外国人人権法連絡会」は衆院選に合わせ、主要9政党にアンケートを実施した。「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)と呼ばれる人種差別的な街宣活動への対策が必要かとの質問に、6党が「必要」と回答した。

「必要」としたのは自民、民主、維新、公明、共産、社民。次世代は「できたばかりの政党で、結論が出ていない」とした。必要ないと回答した政党はなかった。

党としての見解などを自由に回答してもらうと、自民は「法規制は非常に難しいと認識しており、幅広い見地から検討する」と説明。民主は「法律の制定を考えている」とした。(共同通信)

●衆院選:「ヘイトスピーチ」…あなたはどうみる各党の対応

毎日新聞 2014年12月09日

◇民、共、社「法規制必要」 自民は否定的

特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイトスピーチ」が止まらない。国連人種差別撤廃委員会は8月、法規制などの対応を日本政府に勧告した。しかし、法規制は「表現の自由」との兼ね合いで賛否が分かれている。各政党はヘイトスピーチにどう向き合っているのか。【木村健二、斎川瞳】

大阪市の電気街・日本橋の一角にあるイベントスペースで先月下旬、在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リシネ)さん(43)=東大阪市=がマイクを握った。「差別や誹謗(ひぼう)中傷をすれば提訴されることもあると分かれば、再発防止につながるのでは」

ヘイトスピーチを批判する記事を書いていた李さんに、インターネット上の攻撃は激烈だった。「朝鮮人のババア」「不逞(ふてい)鮮人」。李さんは8月、ネットの差別発言で名誉を傷付けられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠会長(当時)やウェブサイト「保守速報」の運営者に損害賠償を求める訴訟を起こした。

提訴後も「差別の当たり屋」などの中傷があふれた。司会者が「精神的につらくないですか」と問うと、李さんは目を伏せて「つらいです」と述べた。

李さんの講演を聴いた大阪市阿倍野区の団体役員、小泉佳久さん(67)は「ヘイトスピーチは恥ずかしい」との思いで抗議活動に加わってきた。「日本人に何か希望はありますか」と会場で問い掛けた小泉さんに、李さんは迷わず答えた。「私たちは選挙権がない。差別を土台にした政治をせず、正しい政治をしてくれる人を選んでほしい」

◇

外国人の人権問題に取り組むNGOや弁護士らでつくる「外国人人権法連絡会」(東京都)は、主要9政党にヘイトスピーチへの対策の必要性などを聞くアンケートを実施し、結果を先月公表した。

どの政党も対策は必要と答えたが、法律で規制すべきかどうかで意見が分かれた。

ヘイトスピーチを含む包括的な「人種差別撤廃基本法」への賛否を聞いたところ、自民党は「検討中」とし、「表現の自由の問題があるため同法の制定は非常に困難と認識している」と回答した。

公明党は「現段階で賛成、反対のいずれでもない」とし、「人権を重視する立場から、同法を求める議員連盟に党の議員も所属し、議論を深めている」。

●安倍首相 FBのヘイトスピーチ放置し批判書き込み者ブロック

NEWS ポストセブン 2014.12.11 07:00

衆院解散前日、安倍晋三首相の側近、萩生田光一・自民党総裁特別補佐が在京民放キー局の自民党記者クラブキャップを呼び出し、選挙に対して偏りのない報道を求める文書を手渡していた。この事実が後に発覚、政権による言論統制ではないかと物議を醸した。

安倍首相にとって、自身のフェイスブック(FB)への書き込みさえ言論統制の例外ではない。

首相のFBは〈臭金屁(習近平)の醜男ッぷりを世界にさらすことができましたね〉〈北京原人を射殺してください〉といった支持者と思われる人物によるヘイトスピーチが溢れている。

ところが、首相はそうした見るも無惨な低レベルの書き込みをそのままにしている一方で、ヘイト発言を批判したり、安倍政権の政策に疑問を呈す書き込みをした人のアカウントを片っ端から排除している。

衆院解散後、〈特定秘密保護法、集団的自衛権、原発、派遣法につき、安倍さんは間違っていると思う〉〈選挙の争点は有権者である国民が決める〉という内容の書き込みをしたある有権者は、突然、書き込みがブロックされた。

別の有権者は、FBのコメント欄のヘイトスピーチについて指摘したところ、その後、「あなたには閲覧する権限がないため、表示できません」と表示され書き込みも閲覧もできなくなった。一方のヘイトスピーチは削除されず残っている。

首相のFBは国民(外国人も)が直接、トップに意見を伝えることができる「目安箱」といえる。批判の声があれば正対するのが「首相の器」だろう。

それを自分に都合がいい意見に酔い、批判を門前払いするやり方はこの政治家の器の小ささだけでなく、危険な暴君になりつつあることを物語っている。メディアへの圧力も、自身のテレビジャックも、そしてネット統制も、すべて北朝鮮や中国の一党独裁政権がやっていることと重なる。

※週刊ポスト2014年12月19日号

●ヘイトスピーチ 問われる日本の人権感覚

=2014/12/12付 西日本新聞朝刊=

在日コリアンの居住地に集まって街頭宣伝やデモを行い、聞くに堪えないような言葉で「日本から出て行け」などと大音量で繰り返す。そんな「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」が日本社会に暗い影を落としている。

まさに私たちの人権感覚が問われているのではないだろうか。

最高裁が注目すべき司法判断を示した。「在日特権を許さない市民の会(在特会)」による街宣をめぐる訴訟で、在特会側の上告を退け、損害賠償などを命じた二審判決が確定したのだ。

ヘイトスピーチの違法性を最高裁が認めた意味は大きい。今後は少なくとも被害を受けた側が訴訟を起こせば、一定の救済は期待できる。在特会などへの抑止効果もあるだろう。

ただ、問題はなお残る。今回の訴訟は京都市にあった朝鮮学校周辺での街宣の内容が争点だった。学校のような個別具体的な団体や個人が標的になれば、訴訟も可能だが、在日コリアンといった不特定多数に向けられたヘイトスピーチは民事、刑事とも司法での対応は依然として難しいとされる。

背景にはヘイトスピーチを直接規制する法律が日本にはない事情がある。憲法が定める「表現の自由」を制約しかねないためだ。

先進国は総じて人種や民族をめぐる差別問題に敏感で、日米両国を除くと何らかの法規制がある国が多数を占める。米国でも人種差別には世論が批判的で、厳しい社会的制裁が待ち受ける。

在特会などの活動が海外でも知られ、日本政府に対する国際的な批判も強まってきた。7月には国連の自由権規約委員会が、8月には人種差別撤廃委員会がいずれも法規制を含む対応を求めている。

東京や大阪で始まったヘイトスピーチは今や全国各地に広がる。言葉の暴力を被っている人々の痛みを重視し、法規制の道を探るべきだとの意見もあろう。表現の自由を守るために啓発や教育という草の根の努力こそ尽くすべきだとの考えもあろう。社会全体で徹底した議論を重ねたい。

| Trackback ( )

|

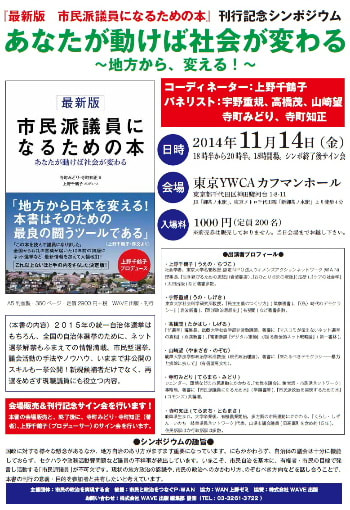

今日は、東京で『最新版 市民派議員になるための本』の刊行記念シンポジウム。

自治体の議員選挙の想定を基本として、つれあいと書いた本。市民運動などでいろいろと使う方法も示した。

突然の衆議院の解散などが取りざたされているけど、「ネット選挙の使いこなし」は、公選法上の問題なので、どの選挙でも共通の手法。・・というより、ネット選挙は自治体議員選挙より、選挙区が広く、有権者も多く、興味ある人の層が幅広い国政選挙の方が、より効果的にネットツールの機能の本領を発揮するかもしれない・・・

ともかく、多くの人に役立つ本だと思うのだけれど・・・と "じさん"。

今日のシンポのことは、12日の毎日新聞の東京版に案内記事が出た。

★《イベント:統一地方選前に政治 話し合おう 千代田で14日/東京/毎日新聞 2014年11月12日

来年の統一地方選を前に、セクハラや政務活動費の使途疑惑など問題が続出する地方議会のあり方、政治への関わり方などを話し合う「あなたが動けば社会が変わる 地方から、変える!」が14日午後6時半〜8時半、千代田区神田駿河台1の東京YWCAカフマンホールで開かれる。

議会活動や選挙の戦い方、政策実現のための方法などをまとめた「最新版 市民派議員になるための本」(WAVE出版、3132円)の刊行イベント。コーディネーターに上野千鶴子・東大名誉教授、パネリストに宇野重規・東大社会科学研究所教授▽山崎望・駒沢大法学部准教授ら。入場料1000円で、当日現地販売のみ。定員200人。問い合わせはWAVE出版編集部(03・3261・3722)》

・・ということで、今日のブログには、本やシンポの案内チラシの紹介。

なお、一時減っていたアクセスが、安定的に元に戻りつつあるブログの閲覧(PV)と訪問者(IP)は次。

閲覧数 10日4895、 11日5793、 12日9023、 13日7939(PV)。

訪問者 10日1075、 11日1333、 12日1578、 13日1330(IP)。

ちなみに、gooブログの解説。

●閲覧数(PV) あなたのブログの閲覧数。自分を含む同一人物による閲覧や、検索エンジンなどの機械的なアクセスも、全てカウント。

●訪問者数(IP) あなたのブログの訪問者数。同一人物の訪問が1日に数回あった場合でも、最初の1回のみをカウント。

●人気ブログランキング = 今、2位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●10月14日ブログ⇒◆『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに

★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』

★ ブックサービス通販⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』

● 11.14 『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポジウム チラシ

★ ●印刷用PDF A4版カラー1ページ 276KB

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポジウム

あなたが動けば社会が変わる

~地方から、変える!~

コーディネーター:上野千鶴子

パネリスト:宇野重規・高橋茂・山崎望

寺町みどり・寺町知正

(日時) 2014年11月14日(金) 18時半から20時半 18時開場。シンポ終了サイン会。

(会場) 東京YWCAカフマンホール

千代田区神田駿河台1-8-11 JR「御茶ノ水駅」、東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水駅」より徒歩4分

(入場料) 1000円 (定員200名) ※前売り券は販売しておりません。当日会場までお越しください。

●出演者プロフィール●

○上野千鶴子(うえの・ちづこ) 社会学者。東京大学名誉教授、認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)

理事長。『生き延びるための思想』(岩波書店)、『おひとりさまの老後』(法研)、『ケアの社会学』(太田出版)など著書多数。

○宇野重規(うの・しげき) 東京大学社会科学研究所教授。『民主主義のつくり方』(筑摩選書)、『〈私〉時代のデモクラシー』(岩波新書)、『西洋政治思想史』 (有斐閣)など著書多数。

○高橋茂(たかはし・しげる) 「ザ選挙」編集長。武蔵大学社会学部非常勤講師。著書に『マスコミが伝えないネット選挙の真相 』(双葉新書) 、『電網参謀 『デジタル軍師』が語る自伝的ネット戦略論』(第一書林)。

○山崎望(やまざき・のぞむ) 駒澤大学法学部政治学科准教授(現代政治理論)。著書に『来たるべきデモクラシー――暴力と排除に抗して』(有信堂高文社)。

○寺町みどり(てらまち・みどり) ジェンダー、環境などの市民運動にかかわる。「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」事務局。著書に『市民派議員になるため本』(学陽書房)、『市民派政治を実現するための本』(コモンズ)共編著。

○寺町知正(てらまち・ともまさ) 岐阜県生まれ。大学卒業後、有機農業開始。多方面の市民運動にかかわる。

「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」代表。山県市議会議員(旧高富町を含め約15年)。住民訴訟ほか行政訴訟は多数。

●シンポジウムの趣旨

国政に対する様々な懸念があるなか、地方自治のあり方がますます重要になっています。

にもかかわらず、自治体の議会は十分に機能しておらず、セクハラや政務活動費問題など

議員の不祥事が続出しています。いまこそ、市民自治を基本に、有権者・市民の目線で発言し

活動する「市民派議員」が不可欠です。現状の地方政治の認識や、市民の政治へのかかわり方、

のぞむべき方向などを話し合うことで、本書の刊行の意義・目的を参加者と共有したいと

考えています。

<本書の内容>

2015年の統一自治体選挙はもちろん、全国の自治体選挙のために、ネット選挙解禁も

ふまえての情報満載。市民型選挙、議会活動の手法やノウハウ、いままで非公開のスキルも

一挙公開!新規候補者だけでなく、再選をめざす現職議員にも役立つ内容。

主催:市民の政治を実現する会 後援:市民と政治をつなぐP-WAN 協力:WAN上野ゼミ 協賛:株式会社WAVE出版

お問い合わせ:株式会社WAVE出版 編集部 設楽 (TEL: 03-3261-3722) |

| Trackback ( )

|

今朝、起きて、ネットの御嶽噴火関係のニュースを見ていた。過去数千年のうち、1979年、2007年、今回と、この数十年で3度の噴火と時期が集中しているということは、十分に危険だったのだろう。・・数年前も、久しぶりに登ろうとしていた・・

今朝、山に残され人たちの様子を想像して、かろうじて下山できた人のそれなりの部分は、自分が半ば偶然で帰れたと思うのだろうし・・・などと考えたら、いたたまれない気持ちになり、記録することはやめた。

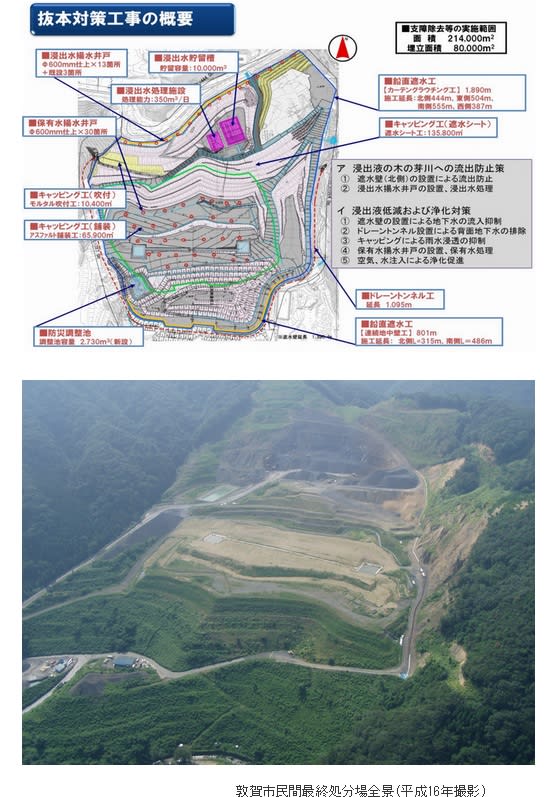

ところで、福井県敦賀市で民間事業者が経営する処分場「キンキクリーンセンター」へ、他県の市町村などが届け出を大幅に越えた廃棄物を持ち込んでいた問題があった。1999年以前から起きていた問題。しかも、水汚染などの不安、懸念も住民から強く出されていた。

事実を認めようとしない行政だったけど、2000年6月、届け出量の約12倍にのぼることを福井県知事が正式に認めた。そして、9月8日、当該法人及び役員を福井県警に告発した。

この処分場に一般ゴミを持ち込む全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多く、しかも、法令に定めた事前協議を行わず若しくは成立のないままに持ち込んだ8団体のうち6団体が岐阜県内の団体であり、その量も甚だしかった。

県民としても責任を感じたので、私たちは、岐阜県内の市町村(長)等を告発、同時に、知事に申し入れ書を出した。2000年9月18日のこと。

この告発は、岐阜県警から福井県警に移管され、福井県警の担当者が二度ほどこちらまで話を聞きに来たし、その後は2回、敦賀署にこちらが出向いた記憶。

途中紆余曲折があったけど、今回、敦賀市は、行政側を相手に裁判を起こすことを決めたという。

行政機関が行政機関を訴えるきわめて珍しいケースとなる。

福井新聞によれば、

★《敦賀市は環境省の指導から、排出団体にも法令上の責任があると判断。市負担約19億円のうち3分の2の12億7千万円を全国の60団体に請求した。これまでに支払いに応じたのは29団体のみで、計2億6千万円にとどまっている。残る31団体は「法的な支払い責任が明確でない」「負担割合を一方的に決められ、事前に説明がなかった」「もっと安くてもいいのでは」などとして負担に応じず、協議は平行線をたどっている。中には「訴えられて判決が出れば払う」という団体もあると聞く。》

市町村の廃棄物を、違法に業者に処理してもらって、その不法行為の後始末を地元がしなければいけないのに、排出者としての負担を拒むなど、もってのほか。そのあたりの過去の流れや活動、状況をブログにまとめおいた。

ともかく、今日は、今度の土日に名古屋で開く「選挙講座」のレジメづくりをしないといけない。参加者に出していた課題も、昨日、集まってきたので、その整理をして、講座の中で、どのように利用したら参加者の理解がより進むかも思案する。

なお、このブログの元の「gooブログ」が通知してきた昨日9月29日の閲覧数は、8.829 PV 、訪問者は814 IPだった。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●賀市民間最終処分場抜本対策事業の概要

福井県公式Web 最終更新日 2013年3月27日

県では、敦賀市民間最終処分場に係る不適正処分について、平成18年3月、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に基づく実施計画の環境大臣同意を得て、敦賀市と共同して、支障の除去等のための抜本対策を講ずることとしました。

対策前の状況・・・

抜本対策の内容・・・

|

敦賀市のごみ処分場問題

1件の用語解説(敦賀市のごみ処分場問題で検索)

朝日新聞掲載「キーワード」の解説

87年に処分場を開設したキンキクリーンセンターが02年に経営破綻し、00年に福井県が搬入を止めさせるまで容量の13倍の産廃と一般廃棄物が運び込まれた。搬入量は東京ドームほぼ1杯分の119万立方メートルで国内最大級。周辺から有害物質が検出され、県と市が対策工事に踏み切った。費用102億円は国が39億円を支援、県が42億円、市が20億円を負担する。市の負担のうち14億円を各団体に請求した。工事は周りを遮水壁で囲み、表面をアスファルトやシートで覆う。( 2008-03-03 朝日新聞 朝刊 1総合 ) |

キ社に7億返済命令 敦賀ごみ問題地裁支部判決【旧朝銀福井信用組合がらみ】

2006 年 12 月 28 日 (福井新聞の速報) http://www.fukuishimbun.co.jp/topics.php?code=14320(12月28日午前10時15分)

許可容量を超えるごみが持ち込まれた敦賀市樫曲の民間最終処分場問題に絡み、事業者のキンキクリーンセンター(敦賀市)などに対する債権を旧朝銀福井信用組合から買い取った整理回収機構が、キンキ社などに約7億4000万円の返済を求めた訴訟の判決で、福井地裁敦賀支部(澤田忠之裁判官)は27日、キンキ社や関連会社、関連会社の社長(55)ら5社7人に対し全額の支払いを命じた。

判決などによると、キンキ社や、処分場の営業活動を行っていた関連会社「サンコーポレーション」(東京都)などは、1998年6月から99年4月の間に同信組に対し総額9億5200万円の債務を負い、7億3983万円の返済が滞っていた。同機構は今年10月に同支部に提訴していた。

|

●敦賀ごみ問題、業者が県に29億賠償請求 【2000年10月6日】

福井(2010年10月6日午前0時00分)

福井県から敦賀市樫曲の廃棄物最終処分場の搬入停止指導を受けたキンキクリーンセンター(本社敦賀市三島町三丁目、板谷治彦社長)は六日、県を相手に営業停止に伴う二十九億円余りの損害賠償を求める訴訟を福井地裁に起こした。同社は、今回の請求額は全損害の一部にすぎず、損害が確定次第、追加請求するとしている。一方、県は九月八日に同社が無許可で処分場を増設したとして県警に告発している。

同社代理人の弁護士と社員三人が午後一時、福井地裁に訴状を提出した。

訴状によると、県は同社が適法な増設の許可申請を出したにもかかわらず、一九九五(平成七)年から「平成三年当時の(増設に対する)反対運動が再燃すると困る」などとして受け取りを拒否。一方で、県内の廃棄物の相当分を処理していたことから「許可申請をしないで増設しろ」と指示したとしている。

また、九二年に県の担当者が「(増設の)必要に応じ改めて事前審査願を提出するよう指導する」とした文書を出したことや、同社には許可申請を行わない理由がないこと、許可を求める立場として公権力には逆らえなかったことなども主張。違法な現状に至った責任は県側にあると訴えている。

さらに、県は問題が発覚した六月、三年半後に閉鎖するという前提で三十万立方メートルの増設を許可、維持管理の資金を積み立てさせるとの解決策を示したのに、八月三十一日になって急きょ搬入を差し止める行政指導を行った。このため同社の業務は九月上旬から停止した。これら県の過失が原因で同社は損害を被っているとして国家賠償法一条に基づき、二十九億千七百十六万六千円の賠償を求めている。

賠償金額の算出については、営業が停止した八月三十一日から本年度末までの損害発生は少なくとも確定したとして、その期間の業務利益と、三年間の代理店契約を結んでいる業者への、同期間分の損害賠償額を累計したとしている。

弁護士は「キンキクリーンセンターは被害者であるにもかかわらず、取引先から契約不履行で損害賠償も求められ経営難に陥っている。何とか存続できるよう努力していく」と話した。

この問題は、同市樫曲にある同社経営の廃棄物最終処分場に、許可量の十三倍以上のごみが違法に搬入されていたことから、責任の所在、後処理の方法など論争が続いている。今回の訴訟は、県の告発に対し同社が取った初めての法的対抗手段。訴訟に対し県廃棄物対策課の矢田真司課長は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

●第15回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品/『匿された日誌~密室ゴミ行政の果て~』

制作:福井テレビ

●敦賀市岡山の組合提訴へ ごみ処分場の負担問題

中日 2014年9月2日

大量のごみが違法搬入された敦賀市樫曲(かしまがり)にある民間最終処分場の対策工事をめぐり、市は一日、費用負担に応じない全国の団体の一つ津山圏域東部衛生施設組合(岡山県奈義町)を相手取り、訴訟を起こす考えを明らかにした。

敦賀市は最も未納額が大きい同組合に対し、処分場の汚水漏れを防ぐ行政代執行の対策工事費など約一億九千二百万円を請求する。八日に開会する九月市議会定例会に提訴に関する議案と訴訟費用を計上した一般会計補正予算案を提出する。

敦賀市はこれまで、環境省の助言に基づき排出元の十八府県の自治体や組合など六十団体に費用負担を要請。だが、岐阜県など十五府県の三十一団体は支払いに応じていない。未納額は約十億円。同市によると、広域の行政間での訴訟は珍しい。河瀬一治市長は「好ましいことではないが、一般廃棄物は排出した所に責任がある。司法でしっかり議論したい」と述べた。

同組合の高井清之事務局長は「法的根拠が明確でなく支払いを保留している。今の段階で訴状は届いていないのでコメントできない」と話した。

●1億9千万円の費用負担を請求 ごみ処分場問題に絡み岡山の事務組合を提訴へ 福井・敦賀市

産経 2014.9.1 23:23

福井県敦賀市は1日、全国から大量のごみが搬入されたまま、経営破綻した同市の民間廃棄物処分場の汚水対策費に関し、ごみを搬出した岡山県津山市などで構成する「津山圏域東部衛生施設組合」に一部負担を求める訴訟を福井地裁に起こす方向で調整していることを明らかにした。

請求額は約1億9千万円。敦賀市の河瀬一治市長は1日の定例会見で「ごみを出したところが責任を持つべきだ」と述べた。同組合側に支払いを求めたが「費用負担の法的根拠が明確ではない」と保留されていた。同組合が2015年度に解散予定であることから提訴を検討していた。

敦賀市によると、処分場はごみ処理業者「キンキクリーンセンター」(02年に経営破綻)が運営。無許可増設を繰り返し、許可量の13倍を超える計約119万立方メートルの一般ごみと産業廃棄物が搬入された。

●【論説】敦賀のごみ問題、提訴へ 現状 全国に周知させたい

(2014年9月29日午前7時25分)

福井県敦賀市は、ごみ民間最終処分場(樫曲)の抜本対策工事費負担を求め、岡山県の一部事務組合を福井地裁に提訴する方針を固めた。市が全国の未納31団体に対し提訴するのは初めてで、行政機関が行政機関を訴えるきわめて珍しいケースとなる。司法判断によりごみ問題が解決に向かうのか、判決の行方が注目される。

同処分場をめぐっては2000年、許容量の13倍を超えるごみの違法搬入が発覚。事業者は経営破綻に追い込まれた。処分場内の汚染水漏れを防ぐため、事業者に代わり県と市が06年度から12年度まで抜本対策工事を実施。工事費約95億円の負担割合は、県が8割で市が2割となっている。

市は環境省などの指導から、排出団体にも法令上の責任があると判断。市負担約19億円のうち3分の2の12億7千万円を全国の60団体に請求した。これまでに支払いに応じたのは29団体のみで、計2億6千万円にとどまっている。

残る31団体は「法的な支払い責任が明確でない」「負担割合を一方的に決められ、事前に説明がなかった」「もっと安くてもいいのでは」などとして負担に応じず、協議は平行線をたどっている。中には「訴えられて判決が出れば払う」という団体もあると聞く。

今回提訴されるのは「津山圏域東部衛生施設組合」で、岡山県津山市など1市2町でごみ処理を行っている。敦賀市が提訴の方針を決めた理由は▽60団体の中でも排出量が3万2千トンと最も多い▽同組合側も司法での解決を望んでいる▽来年度末にも解散の可能性がある―からで早急な対応が必要だったため。

市の環境・廃棄物対策課は、「廃棄物処理法の趣旨からすれば、ごみを搬入したら終わりではなく、そこから出る汚染水を処理するまでが各市町村の責任」と力説する。負担に応じない31団体の中には小規模団体が多く、負担すべきと分かっていても支払い能力がない可能性もある。また、議会の同意を得られなかったり、自治体がごみ問題の実態そのものを把握していないケースも危惧されるという。

環境省はこれまでにも排出団体の支払い責任は明確だとして市に対して全面支援を表明。各自治体から排出団体への指導を促している。それにもかかわらず、一般廃棄物の処理をめぐってこれだけこじれた例は全国的にも珍しい。

同処分場の浄化対策は、産業廃棄物特別措置法に基づき、22年度まで計画が延長された。まだ道のりは遠い。今回の提訴に向けた動きを、長期化が予想される裁判の判決を待つのではなく、ごみ問題の現状を全国に周知し解決につなげるきっかけにしたい。

| Trackback ( )

|

敬服している新聞記者がいる。澄んだ感性と直感、核心に迫る調査や組み立てでまとめられる記事。

まさに、たたかう記者。それが、中日新聞の白井康彦さん。

岐阜県内各地の市民運動の人たちと当時の梶原県政と対峙している頃、岐阜県庁の県政記者クラブに所属していた白井さん。いろいろとお世話になった。

議員と一般向けで、公開講座を開いて講師をお願いしたこともある。

公開講座 行政の多重債務者対策の充実を! /2005年12月3日(土) (主催 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク)

今は編集委員。その白井康彦さんが、本を出版された。

その書影と書籍情報、それと、東京で「出版記念」の催しがあるということで、案内を紹介。

基本の本文とともに、「森永卓郎×白井康彦〔対談〕」も掲載されているらしい。

ちょうど、私たちが今書いている本、数日前に、上野さんから、東京で11月に出版記念のイベントをしようと、具体的な提案があった。

白井さんと、「出版」「イベント」が共通項となったのは妙なこと。

なお、この「gooブログ」から通知されてきた昨日「9月25日のアクセス数」は、「閲覧数 9,939」「訪問者数 692」だった。

しばらく前の、「閲覧数が通常の5割増し」が続いた頃の数より多く、あと、ちょっとで「1日1万」に届くところ。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

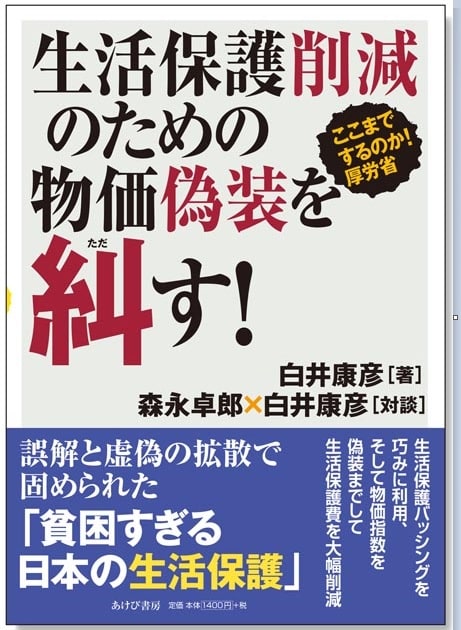

●『生活保護削減のための物価偽装を糾す』(あけび書房)

『生活保護削減のための物価偽装を糾す』

白井康彦〔著〕 森永卓郎×白井康彦〔対談〕

あけび書房HP

著者・白井康彦からのメッセージ

厚労省は物価下落を主な理由にして生活保護費を削りました。

物価の下落度を測るための物価指数を独自開発しました。

その物価指数がデタラメで、物価下落率が過大評価され、生活保護費が過剰に削られました。

2012年春からの生活保護バッシングで、生活保護への国民の誤解が拡大。

自民党がその流れを利用して、厚労省に強力に働きかけて、物価偽装が行われました。

物価偽装のカラクリ、生活保護についての誤解、生活保護バッシングからの流れを

中日新聞生活部の白井康彦編集委員が解説します。

この動きは、格差拡大の大きな流れの中で起きました。

そこで、格差拡大についての、森永卓郎氏と白井の対談も収録しました。

プロフィール:

白井康彦(しらいやすひこ)

中日新聞名古屋本社生活部編集委員。56歳。

家計に関係する経済問題、環境問題、貧困問題などを長年取材。

粘り強い調査報道が持ち味。 |

目次

はじめに

第1章 森永卓郎氏に聞く

金持ちたちの「暗黙の共謀」

「暗黙の共謀」が成立!!

大手メディアも勝ち組

国民は無知なほどいい

自己責任にすり替え

富裕層は目に入らない

エリートの考え方

都営アパートで貧しい暮らし

グローバルスタンダード

1人10万円のレストラン

お金をかけない幸せ

「知ったこっちゃねえ」

ニーズがなくなったリベラル

注目される物価統計

統計アクセス能力がない

「私ははやりじゃない」

意図的な生活保護バッシング

「じゃあ、やってみな」

都合よく数字を作った

政治家に言われてやった?

戦況は圧倒的に不利

今回の偽装も氷山の一角

国の基本をなし崩しに

必要なのは金持ち増税

反乱を起こされたら困る

生存権を脅かす流れに抵抗

第2章 生活保護予算は多すぎるのか

諸外国に比べて圧倒的に少ない

為政者側は都合のいい指標を強調

記者クラブ制度と現場取材の関係

「生活保護費が急増」と行政は強調するが

受給者が増える理由をどう考えるか

根本原因は貧困の急速な拡大

現場での体験① 申請同行

現場での体験② 夜回り支援

捕捉率が目立って低いのが日本

海外諸国の捕捉率はどうなのか

第3章 不正受給は多いのか

生活保護全体のわずか0.5%です

不正がはびこると行政は行き詰まる

生活保護の不正受給についての統計

高校生のアルバイト無申告も多い

蔓延している相続税の申告漏れ

武富士創業者の莫大な遺産をめぐる闘争

「若い生活保護受給者が目立つ」は本当か?

大量の「年金プア」が将来は生活保護を受給

第4章 テレビなどでイメージ操作

生保バッシングのこれだけのウソ

バッシング報道の数々の問題点

未熟な報道が流れを一変させた

多重債務問題の報道との比較

バッシング報道を巧みに利用した自民党

「自分で自分の首を絞める」思考法

財務省の生活保護予算抑え込み圧力

第5章 生活保護利用者の実際

ぎりぎりの生活に追い込まれての日々

東北地方の女性の手記

愛知県の病気がちの女性A子さんの場合

愛知県の就労中の男性Bさんの場合

さらに節約している非受給者が数百万人

国民年金と生活保護費の逆転現象?

最後の最後に頼る制度をたたく愚行

第6章 物価指数のイロハ

政府のウソを見抜くための基礎学習

物価、消費者物価、指数ってなあに?

どうやったら指数になるの?

CPIってなあに? だれが計算するの?

生活扶助相当CPIってなあに?

物価指数ってどう計算するの?

簡単な計算例を教えて

計算表を作るとわかりやすいの?

指数の基準時点のルールは?

ウエイトの決め方はどうなの?

基準年が違う物価指数はどう比べるの?

個別の品目も変換できるの?

指数の変換の公式みたいなものを教えて

昔からの物価の動きを教えて

第7章 物価偽装を見抜こう

生活保護基準引き下げの根拠のウソ

生活保護費減額案の主な内容は?

減額の例をいくつか教えて

厚労省は何%物価が下がったと言うの?

4.78%の下落率ってそんなに異常?

都合のいい年を選んだのでは?

では、第2の論点は?

第3の論点は何ですか?

通常の計算の手順は?

2010年基準にそろえると?

厚労省の計算方式のどこが変なの?

2010年は2008年の未来ですけど…

厚労省の方式で下落率が大きくなる理由は?

電気製品の指数は大変身するのですね

指数がすごく小さくなる項目はないの?

電気製品の影響度は?

両方式は変換のタイミングが違いますね

厚労省は何と説明しているの?

電気製品は貧乏だとあまり買えません

テレビの影響が特に大きいようですが?

高く算出される方式なのでは?

おわりに |

| Trackback ( )

|

三重県松阪市の山中市長が提案した、集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として提訴するなどの運動。その市民団体として設立された「ピースウイング」の初集会が昨日8月1日松阪市内で開かれた。

私は、今日、明日と名古屋で開く選挙講座の準備があって行けなかったけれど、事務局的に動いている市議の海住さんの動かすフェイスブックに報告がある。

山中氏は次の旨を述べたという(中日新聞)

《「平和は戦って奪わなければならない。平和に戦いましょう」と呼び掛け、署名運動を展開する考えを明らかにした。》

《集団的自衛権は他国の国際紛争を武力で解決するもの。憲法九条に明らかに反している》

《訴えの利益には「閣議決定は憲法が守ってきた国を崩壊させるということを平和的生存権を主張する中で訴える。集団提訴をしていきたい》

そこで、今日は、次の弁護士の見解をブログにとどめておく。おおむね。私の想像したステージ、イメージだったし。

【時代の正体 集団的自衛権考 この国の大きな分岐点 違憲訴訟へ態勢づくりを岡田弁護士に聞く】(神奈川新聞 2014.07.23)

もちろん、この方と松阪市長との関係は、私は不知。

ともかく、今日午後からの名古屋の講座の資料を今朝も作る。集中するために、今日はノルディックウォークは休みにした。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ ピースウイング / フェイスブック

タイムライン

ピースウイング

ピースウイングのキックオフ集会が、1日夜7時から、松阪市の松阪商工会議所で開催され、約250人の参加者がありました。初め、松阪市長でピースウイングの山中光茂代表が30分にわたって集団的自衛権行使容認の違憲性について見解を述べました。続いて会場の人たちに意見を求めましたが、活発な意見が次々と出されました。埼玉、東京、石川、愛知、奈良など県外各地からも多数の議員や市民が顔をそろえました。

|

●松阪市長「平和へ戦う」 集団的自衛権、設立団体初集会で

中日 2014年8月2日

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、松阪市の山中光茂市長が国を相手に提訴を目指している問題で、山中市長は一日、同市若葉町の松阪商工会議所で、運動母体として自ら設立した市民団体「ピースウイング」の初集会を開いた。山中市長は「平和は戦って奪わなければならない。平和に戦いましょう」と呼び掛け、署名運動を展開する考えを明らかにした。

会場には県内や一都二府五県から約二百人の賛同者が駆けつけ、地方議員も県内を含め東京、愛知、埼玉、京都から約二十人が訪れた。

山中市長は「集団的自衛権は他国の国際紛争を武力で解決するもの。憲法九条に明らかに反している」と主張。訴えの利益には「閣議決定は憲法が守ってきた国を崩壊させるということを平和的生存権を主張する中で訴える。集団提訴をしていきたい」と述べた。

その上で「裁判の場に上がれば、間違いなく違憲。これは多くの有識者が思いを共有している。ぜひ原告団に一緒になって参加して」と呼び掛け、賛同する有識者として小林節慶応大名誉教授、元経産省官僚の古賀茂明さんの名前を挙げた。

意見交換では、参加者が山中市長に閣議決定への憤りをぶつけ、何度も喝采が上がった。伊勢市中須町から参加した高校教諭向井利之さん(58)は「武力は一度使えば終わり。戦争やテロに巻き込まれる前に安倍政権の暴走を止めなければならない」と主張。奈良市の会社員、島津寛子さん(38)は「山中市長のおとこ気にひかれて来た。政治家は声を上げるのが仕事。今後も応援したい」と力を込めた。

(吉野淳一)

●時代の正体 集団的自衛権考 この国の大きな分岐点 違憲訴訟へ態勢づくりを岡田弁護士に聞く

【神奈川新聞】 2014.07.23 11:59:00

安倍内閣が閣議決定により踏み切った集団的自衛権の行使容認。海外での戦争に道を開く平和主義の大転換に憲法学者、弁護士がこぞって「立憲主義の破壊」「憲法9条違反」と批判する。そうした中、県内を含めた全国で閣議決定の違憲訴訟に向けた取り組みが始まった。違憲判決を勝ち取り、政権の「暴走」に歯止めをかけられるか。訴訟の手法、課題をまとめた。

12日、自衛官いじめ自殺をめぐる「たちかぜ訴訟」=注1=の報告集会が横浜市内で開かれた。横浜弁護士会所属、原告全面勝訴を勝ち取った弁護団長の岡田尚弁護士(69)は「集団的自衛権についても、違憲訴訟に向けた取り組みをしなければならない」と力強く語った。集会には北海道、静岡、愛知、宮崎県などから弁護士や自衛官の家族らが出席し、連携を確認した。

全国での動きは4月にさかのぼる。2004年に始まった自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の全国弁護団連絡会議が、集団的自衛権の行使容認についても全国で違憲訴訟の準備を進めることを発表。11地裁12訴訟のうち、名古屋高裁で違憲判決を勝ち取った原告団・弁護団は「名古屋高裁判決で具体的権利と認められた平和的生存権=注2=を行使する」と決意を述べた。

今月上旬には、三重県の男性が閣議決定の無効確認を求めて東京地裁に提訴したほか、同県松阪市の山中光茂市長が賛同者を募って集団提訴を目指すことを表明するなど、全国で提訴の動きが始まっている。

違憲判決を得るには高いハードルがあることも事実だ。提訴の方法によっては、原告適格=注3=がないとして、審査に入る前に却下判決、門前払いになることも考えられる。審査に入っても「高度の政治性を有する」問題は「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは司法審査権の範囲外」という「統治行為論」=注4=が持ち出される可能性もある。裁判所が閣議決定を追認する可能性も否定できない。

提訴について名古屋訴訟弁護団は「あらゆる種類、あらゆるタイミングで検討する」としている。岡田弁護士によると、大きく分けて三つのタイプが考えられるという。

第1は自衛官やその家族による訴訟。集団的自衛権行使の結果と考えられる命令を拒否して処分を受けた自衛官が処分の適否を争う。または、武力行使に伴い死傷した場合の公務災害補償、国家賠償の請求などだ。

提訴は事件が起こってからになるが、相談窓口の整備など訴訟の準備自体が「そうした状況をおこさせない抑止効果を持つ」と岡田弁護士。自衛官の命と人権を守るためには必須の取り組み、との認識だ。

第2は自治体の支出や契約などに対し、住民が起こす住民監査請求、住民訴訟。集団的自衛権を行使するとなれば自衛隊は明白に9条2項違反=注5=の存在になるとして、違憲な組織である自衛隊への支出や契約は「違法になる」との訴えだ。

来年の通常国会で行うとしている自衛隊法など関連法の改正後、自治体の支出などが行われてから提訴に踏み切ることが考えられるという。

第3は市民が平和的生存権を侵害されたとして、自衛隊法など関連法の改正の無効や自衛隊の海外派兵差し止め、損害賠償などを求めて訴える方法だ。イラク派兵差し止め訴訟に似た訴訟で、提訴時期は関連法の改正直後から派兵、武力行使の際など、さまざまなタイミングが考えられるとする。

課題は平和的生存権を裁判所がどう評価するか。イラク派兵差し止め訴訟では、名古屋高裁が平和的生存権の具体的権利性を認め、合憲性の審理に入ったが、その他の判決のほとんどは具体的な権利ではないとしている。

いずれのケースもハードルは低くはないが、岡田弁護士は「裁判は『勝つことを目指す』が、『勝てるからやる』わけではない。この国と国民にとって大きな分岐点であり、そのことを広く知ってもらう観点から積極的に考えたい」と話している。

◆たちかぜ訴訟弁護団長の岡田尚弁護士に集団的自衛権違憲訴訟の意義と展望を聞いた。

-たちかぜ訴訟から集団的自衛権を考えると。

「今でも自衛官の自殺率は一般公務員の1.5倍から2倍。毎年多くの自殺者を出している。海外で戦うとなれば訓練も違ってくる。上官の意識も『戦場へ行くんだ。弱気でどうする』となる。いじめの構造が強まり、人権侵害、自殺がさらに増える可能性がある」

-集団的自衛権の行使が考えられる海外派遣に対して、派遣を拒否する自衛官が出る可能性は。

「イラク派遣でもイラクに行かない選択をした自衛官がいた。増える可能性がある。今の憲法の下なら、自衛隊は軍隊でない以上、拒否できるはずだ。自衛官の人権を保障する仕組みを考えていきたい」

-相談を受ける体制もその一つ。

「たちかぜ訴訟では報道のたびに、自衛官からいじめの相談の電話が来た。フットワーク軽く相談に乗ることができれば、人権侵害に対する相当な抑止効果になる。集団的自衛権の行使では、命令を拒否しても大丈夫だという認識を持ってもらうようにしたい。横浜弁護士会に電話相談ホットラインを提案したい」

-閣議決定がなされ、違憲訴訟も起こされ始めた。今後の展望は。

「提訴した人の気持ちは分かるが、閣議決定にはまだ法的具体的拘束力がない。現段階で提訴しても(不利益が生じない以上)法律的にハードルが高い。自衛隊法など関連法の改正が提訴の最初のタイミングになる。裁判をやるなら大きな運動を形作らなければならない。拙速はいけない。時間をかけ、県内を含め全都道府県で原告を大量に集める取り組みをしたうえで提訴する」

-訴訟の原告になることのほか、市民に期待したいことは。

「自衛隊は高校3年生にリクルート活動をしている。身近にいる高校3年生には『本当に殺し殺される組織に入りますか。海外の戦場に行くことになるかもしれませんよ』と問い掛けてほしい」

注1=たちかぜ訴訟 いじめを苦に自殺した海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」乗組員の1等海士の遺族が国などに損害賠償を求めた訴訟。今年4月の東京高裁判決は「上司が適切に調査、指導をしていれば自殺は予測可能で、回避できた」と指摘し、約7300万円の支払いを命じた。海自による調査記録文書の隠蔽(いんぺい)があったことも認め、自殺に対する賠償とは別に20万円の慰謝料も命じた。

注2=平和的生存権 平和のうちに生きる権利として日本国憲法に示されている基本的人権の一つで、前文(「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」)や9条(戦争の放棄)、13条(幸福追求権)などから導き出されるとされる。従来「抽象的権利」とされてきたが、自衛隊イラク派兵を違憲とした2008年4月の名古屋高裁判決で明確に具体的権利性が認められた。

注3=原告適格 日本国憲法の違憲審査制では、裁判で救済され得る具体的な権利、法律上の利益を持っていなければ訴える資格(原告適格)がないとして、違憲合憲の審理に入らず却下判決となる。閣議決定には法的拘束力がないため、現段階の提訴では具体的な権利、利益の侵害はあり得ないとして門前払いになる可能性が高いとされる。

注4=統治行為論 国家統治の基本に関する国家機関の行為のうち、高度な政治性を有するものについては司法審査の対象から除外すべきとする理論。駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で1959年12月の最高裁判決が日米安全保障条約の合憲性の判断を避けるのに、この理論を用いた。

注5=自衛隊の9条2項違反 従来の政府見解では、自衛隊は自国が攻撃された際、個別的自衛権を行使して反撃するための必要最小限度の実力組織であり、戦力不保持を規定する9条2項に照らしても合憲であるとしてきた。自国が攻撃されていないにもかかわらず、集団的自衛権を発動して武力攻撃することが可能になれば、自衛隊は他国と同じ「普通の軍隊」、つまり「戦力」となり、9条2項に抵触するとの指摘が憲法学者らからなされている。 |

| Trackback ( )

|

三重県松阪市の山中市長は、集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向を表明している。

その運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立し、昨日、17日にその旨会見した。

各地の市民や議員らが集まった。

(中日)《「今日集まったのは初期メンバー。党派などを超え、虹色の翼で平和を運ぶ風を日本中に届けたい」と、運動を広げる考えを示した。》《八月一日に松阪商工会議所で開く第一回集会では、山中市長が集団的自衛権の問題点を解説し、参加者と意見交換する。山中市長は「訴えの利益など、訴訟の内容は今後議論する。安倍内閣の暴挙に鉄ついを下す判例を引き出したい」と力を込めた。》

(西日本)《会見で山中市長は「愚かな為政者が戦争できる論理を打ち出したことで幸せが壊される。国民全体で幸せを守っていかなければならない」と訴えた。》

記者会見は、11時から。私は岐阜地裁で13時10分から山県市長が被告の住民訴訟の第一回弁論があったので、行けないから、海住さんを通じて、エールを送っておいた。

会見の様子はピースウイングのフェイスブックに出ているし、動画もあるので、ブログでそれらにリンクしておく。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ ピースウイング

17日のピースウイングの発足記者会見は、テレビ・新聞合わせて12社が取材してくれました。

54人入る会場に70人分の資料を用意しましたが、不足ぎみ。

1時間以上の記者会見はこのように大盛況でした。

8時間前 8時間前

|

●国へ違憲提訴で団体設立 松阪市長ら

中日 2014年7月17日 13時29分

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向を表明している三重県松阪市の山中光茂市長は17日、運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立した。

山中市長は市内で会見し「閣議決定は、一内閣の暴挙で憲法違反。司法の場において、ノーを突きつけなければならない」と訴え、「今日集まったのは初期メンバー。党派などを超え、虹色の翼で平和を運ぶ風を日本中に届けたい」と、運動を広げる考えを示した。三重県内のほか、静岡市から市民約20人の賛同者が駆けつけた。

8月1日に松阪商工会議所で第1回集会を開催。勉強会やシンポジウムを重ね訴訟内容や提訴時期を決める。

活動に賛同する議員による「ピースウイング議員の会」も発足。松阪市議のほか、東海3県や大阪、埼玉など10府県の地方議員ら40人が参加。会見には松阪市や愛知県豊橋市、瀬戸市の市議らが出席し、全国の議員に参加を募るとした。

(中日新聞)

●松阪市長、団体設立で決意 集団的自衛権違憲を訴え

中日 2014年7月18日

集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向の松阪市の山中光茂市長は十七日、運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立した。代表に就任し松阪市本町の市産業振興センターで会見した山中市長は「市民の当たり前の幸せが守れるか今が分水嶺(れい)。人生をかけて運動に取り組みたい」と決意を語った。

会見には県内から松阪市のほか、桑名、大紀、伊勢、多気の五市町から市民十八人が同席。愛知県豊橋市、静岡市からも賛同する市民が駆けつけた。報道陣には韓国メディアの姿もあった。

八月一日に松阪商工会議所で開く第一回集会では、山中市長が集団的自衛権の問題点を解説し、参加者と意見交換する。山中市長は「訴えの利益など、訴訟の内容は今後議論する。安倍内閣の暴挙に鉄ついを下す判例を引き出したい」と力を込めた。

活動に賛同する議員と元議員による「ピースウイング議員の会」も発足。東海三県や大阪、埼玉など十府県の地方議員ら四十人が参加した。会見には松阪市議五人のほか、伊賀市議の稲森稔尚、桑名市議の小川満美、明和町議の田辺ひとみの三氏のほか、愛知、埼玉両県の地方議員五人が同席。全国から賛同者を募るとした。

賛同者として駆けつけた松阪市飯南町向粥見の竹内美幸さん(56)は「子や孫の将来を思うと、居ても立ってもいられなくなって参加した。原告団にも名を連ねたい」。同市西町の保険業坂田和章さん(62)は「草の根の活動で賛同者の和を広め、大きなうねりをつくりたい」と話した。

山中市長は二日、閣議決定は平和的生存権を侵すとして、違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟を起こすと本紙に明かし、三日に会見で表明した。山中市長によると、これまでに約一万件の賛同メッセージが寄せられているという。

(吉野淳一、大沢悠)

●「集団的自衛権、容認は違憲」=国を提訴へ-三重・松阪市長

時事(2014/07/17-12:20)

三重県松阪市の山中光茂市長(38)は17日、政府が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したのは憲法が定める平和的生存権に反するなどとして、国を提訴する方針を表明した。訴訟の中心となる市民団体「ピースウイング」を同日設立。提訴時期は未定だが、フェイスブックなどを通じ全国に賛同者を募っていくという。

集団的自衛権の行使容認に関し、自治体首長が公の場で国を提訴する考えを表明したのは初とみられる。山中市長は同日午前の会見で「司法の場において国にノーを突き付けていきたい」と述べた。

●松阪市長、違憲提訴へ団体設立 集団的自衛権で活動の受け皿

西日本 2014年07月17日

三重県松阪市の山中光茂市長は17日、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定の無効確認を求めて提訴するため、活動の受け皿となる市民団体「ピースウイング」を設立した。

全国の自治体首長や議員、一般市民に参加を呼び掛ける。既に松阪市議や愛知県、大阪府などの地方議員計40人が賛同する考えを伝えてきているという。山中氏は団体を通じて、集団的自衛権をめぐる問題に関する勉強会やシンポジウムを開くなど提訴に向けた準備を進めたいという。

会見で山中市長は「愚かな為政者が戦争できる論理を打ち出したことで幸せが壊される。国民全体で幸せを守っていかなければならない」と訴えた。

| Trackback ( )

|

かつて、全国最年少市長だった松阪市の山中市長が、集団的自衛権の行使容認の閣議決定に対し、違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟を目指すと発表された。

(関連)★2014年7月4日ブログ⇒ ◆松阪市長、集団的自衛権で閣議決定「違憲」と提訴へ/団体名は「ピースウイング」(仮称)

それら報道を整理すると次のようだった。

《「愚かな為政者の暴走で平和国家の原点が覆された。暴走を止めるため国民の声を結集したい」と全国から広く原告を募る。提訴の時期や訴額は未定で、フェイスブックで賛同者を募るほか、全国市長会でも呼び掛ける。全国の首長や議員、一般市民に提訴への参加を呼び掛ける。特定のグループや政党に属さない集団で提訴を目指す。憲法前文、9条、13条に基づく平和的生存権が侵されているという基軸において、国を提訴、または国の違憲状態を直し、戦争放棄を定めた憲法9条などに反するとして、違憲確認を求める訴えを起こす。》

その後、知人の松阪市議の海住恒幸さんがフェイスブックを立ち上げた。そこに案内がある。

《山中光茂市長は、17日にピースウイングを立ち上げる予定。「ピースウイング議員の会」は、山中市長と17日午前11時から共同記者会見を開いて、会発足についてマスメディアに概要を説明》。

このことの詳しくは、ブログの後半でリンク・再掲しておく。

また、山中市長についての海住さんの紹介がとても分かりやすいので、これもリンクし、一部・再掲しておく。

私は、今回の提案は、全国の有志の、市民と議員そして市長・首長が一緒になった新しい市民運動だと思う。

もともと、私は、いろいろな市民運動をやってきて、マスコミからは「市民運動家」と言われたりしてきた。

行政訴訟も約50件やってきた。うち数件は、途中から弁護士にもお願いしたが、他は本人訴訟でやってきた。だから、訴訟で暴走する国と向き合うということは、効果的かつ大事な方法だと実感する。

しかも、ちょうど今、つれあいと書いている本では、議会や議員のこと、基本的な選挙やネット選挙の手法、行政のこと、情報公開や住民監査請求のすすめ、行政訴訟の勧めや本人訴訟のすすめ、市民のたたかいかたの様々な手法などをまとめている。

そんなテンションだから、今回の山中市長の提案には、いっそう強く共感し、賛同する。

賛同される方、ぜひ、海住恒幸さん kaiju_matsusaka@ybb.ne.jp までメールして。

先日、法学者が、訴訟は弁護士が組み立ててくれるでしょう、と山中市長の今回の訴訟提起を是非やってほしいと、勧めていた。

なお、私は、基本的にシンプルにとらえる。

★憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

|

ちなみに地方自治法にも同様の規定がある。

★地方自治法 第2条16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。 |

ともかく、ピースウイングは全国的な運動になるだろう。

暴走する政府に対して、特定のグループや政党に属さない国民・市民の運動として。

ところで、今日の午後は、名古屋高裁で住民訴訟のラウンドテーブルがある。

こちらの1年前からの求めに応じて、先月、10数社に対して、裁判所が「文書提出命令」を決定し、通知してくれた。

命令に従って、それぞれ出された文書もこちらに写しが届いた。今日は、それらが争点。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● ピースウイング

★重要なお知らせ

松阪市の山中光茂市長は、17日にピースウイングを立ち上げる予定であることを、報道機関に明らかにしました。

松阪市議会の議員有志でつくる「ピースウイング議員の会」は、山中市長と17日午前11時から共同記者会見を開いて、会発足についてマスメディアに概要を説明します。

当初、記者会見の会場を松阪市役所内の松阪記者クラブとしていましたが、手狭なため、松阪市産業振興センター2階(松阪市本町2176番地)の人材育成室(54人収容)に変更します。

会見の出席者は、山中光茂市長と、議員の会の5人(松阪市議会議員の久松倫生・松田千代・今井一久・深田龍・海住恒幸)のほか、他の自治体から参加していただける議員(議員経験者も含む)の方々。そして、松阪九条の会の呼び掛け人の一人で、元三重県議会議員の多喜正男氏(91歳)ら。

「議員の会」は、松阪市議会に限定されず、ピースウイングの運動に賛同いただける議員(経験者を含む)で構成したいと考えています。いっしょに記者会見の席に同席していただき、いっしょにやっていく決意をお示しいただきたいと思います。ご出席できる議員関係の方は、出席を確認させていただきたいと思いますので、「メッセージ」欄のほうにご連絡(氏名・所属・連絡先をご記載ください)いただけますでしょうか。

今回は出席はできないが、賛同し、議員の会に名を連ねていただける議員関係者のみなさんも是非、所属議会名ともどもお知らせいただけると幸いです。

ここに記載のない点については、山中市長と打ち合わせのうえ、追って連絡をさせていただきたいと思います。

以上、11日午後、開いた「ピースウイング議員の会」発起人の久松倫生・松田千代・今井一久・深田龍・海住恒幸の5人(いずれも松阪市議会議員)が打ち合わせをして決定した事項です。

|

● <いつも市民派。ずっと無党派。> 松阪市議会議員 海住恒幸 Report 2014年07月05日 から

右の翼(ライトウィング)でも、左の翼(レフトウイング)でもなく、平和の翼を表す「ピースウィング」とは、よく思いついたものだと妙に感心してしまった。・・・・

山中市長は、38歳。三重県議を経て、34歳で市長になって、現在2期目。

政治家になる前、若手医師としてアフリカのケニアにエイズ予防のボランティアに出向いていたことがある。何かにつけ話すのは「政治が壊れてしまったときの悲惨さ」だ。政治が壊れるのは、戦争や内戦のとき。そのとき、一番苦しむのが、ふつうの人々だ。政治が壊れた国で飢えや病気、死などを見てきた体験を持つ。

それゆえ、為政者の都合で犠牲者を出す国家にしてはいけないという思いは、政治家としての原点のところにあると言ってよいだろう。

もう一つ、かれが最もよく使う言葉は、「当たり前の幸せ」。

どこが「当たり前」で、どこから「当たり前」でないのだろういう部分なのかはわかりにくいかもしれないが、当たり前のようにある家庭の団らんが、突然の津波によって断ち切られたとき、当たり前の幸せは無くなる。

政治によって「当たり前の幸せ」を無くすことがあってはならないという帰結が得られる。

・・・ |

7月4日のこのブログ・エントリーへのコメントの再掲

★ ◆集団的自衛権「行使容認は憲法違反」/懸念される自衛隊の「ブラックボックス化」

ピースウイングに賛同◆「国民安保法制懇」ワールドカフェ (山下 由佳) 2014-07-07 13:38:38

訴状の内容が、超重要 必見!

平和的生存権、違憲確認、差し止め訴訟 における理論武装

◆特定秘密保護法の違憲無効確認と施行の差止めを求める裁判を本日(2014年2月13日)静岡地裁に提訴しました

http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html

http://plaza.across.or.jp/~fujimori/sojyou_tokuteihimitsu.pdf

◆「国民安保法制懇」ワールドカフェ で最新情報を入手できます。ご参画ください

情報提供大歓迎。皆のためになる情報のみ

https://www.facebook.com/groups/286127844902704/

http://twilog.org/costarica0012

|

●集団的自衛権で初提訴 「閣議決定は違憲」

東京 2014年7月11日 夕刊

集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定は憲法違反だとして、元三重県職員の珍道世直(ちんどうときなお)さん(75)=津市=が十一日、閣議決定の無効確認などを求める訴訟を東京地裁に起こした。今回の閣議決定をめぐる提訴は初めてとみられる。

提訴後、珍道さんは「閣議決定は憲法九条と明らかに矛盾する。戦争放棄は日本の国是だ」と語った。幼少時に空襲に遭った体験から「戦争は絶対にしてはいけない」という思いが強く、閣議決定後の安倍晋三首相の記者会見を見て「戦争に進むか、平和を守るかの岐路に立たされる」と感じたという。当面は弁護士を立てず、本人訴訟で争う。

訴状では「改憲の手続きは憲法に明記されているのに、国の根幹に関わる大転換を与党内の協議で合意したとして閣議決定したのは憲法をないがしろにする行為だ」と主張している。

集団的自衛権の行使容認をめぐっては、三重県松阪市の山中光茂市長も三日の記者会見で、閣議決定の無効確認を求め提訴する意向を表明している。

●集団的自衛権:武力行使拡大、鮮明に「集団安保参加可能」

毎日新聞 2014年07月14日

安倍晋三首相は集団的自衛権の行使容認を巡る14日の衆院予算委員会で、「武力行使の新3要件」に基づく戦時の機雷掃海について、「機雷による(中東・ホルムズ海峡の)封鎖は日本経済に打撃を与え、多くの中小企業が被害を受ける。3要件で判断する」と述べた。「経済への影響」を理由に武力行使できるとの答弁で、政府の判断次第で武力行使の範囲が広がる可能性を示した。さらに自衛隊が戦時に機雷掃海している際、国連決議に基づく集団安全保障が始まっても、日本は武力行使を続けられるとも明言した。

首相は、攻撃を受けた他国を防衛するために日本が武力行使する条件について、「攻撃国の言動などから攻撃を早急に止めなければ我が国にも武力攻撃が行われかねない状況が、想定される一例だ」と説明した。

ただし「政府が情報を総合して個別・具体的に判断する」と述べ、▽攻撃国の意思や能力▽日本に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性▽国民の犠牲の深刻さ、重大性--などで判断する、とあいまいさを残した。

その上で首相は、ホルムズ海峡が機雷で封鎖され、日本への原油輸入が滞る事例について「結果として多くの倒産が起き、多くの人が職を失うかもしれない。かつてのオイルショックを上回れば多くの製造業が死活的な状況になる。(武力行使を)選択肢として考えておく必要がある」と指摘。「(機雷掃海が)大規模な戦闘行為に発展したことは今までない」などとも語り、武力行使である機雷掃海に理解を求めた。

日本経済にどの程度影響すれば機雷掃海に踏み切るかについては、「(原油の)備蓄があり、国際的な供給状況がそれほど打撃を受けていなければ新3要件には関わりがない」との認識を示したが、「状況を勘案し、総合的に判断していく」と答えるにとどめた。

また首相は、国連の集団安保における武力行使の解禁に関して「日本が個別的自衛権を行使している時に、国連決議があって集団安保に変わった場合、(日本が)武力行使をやめることは当然ない。それは新3要件についても当てはまる」と説明した。

1日の閣議決定に先立つ与党合意の際、自民、公明両党は集団安保の武力行使については「棚上げ」したと説明してきたが、首相は答弁で、戦時の機雷掃海を念頭に解禁を明言した形だ。公明党の太田昭宏国土交通相も「あくまで新3要件を厳密に判断するということだ」と答え、追認した。

首相は、集団的自衛権を行使する範囲について「憲法9条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて、武力行使が認められるとする解釈を現憲法の下で採用するのは困難だ。その場合には憲法改正が必要と考える」と説明。世界各国と同様の行使を容認するには憲法改正が必要だとの認識を示した。【影山哲也】

【ことば】武力行使の新3要件

政府が1日、集団的自衛権行使容認を閣議決定するにあたり、従来の「自衛権発動の3要件」に代えて、新たに策定した。具体的には、(1)日本、または密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある(2)国の存立を全うし国民を守るために他に手段がない--場合に、(3)必要最小限度の実力行使--を認める内容。自衛隊の活動範囲や「明白な危険」とは何か、などが具体的でなく、政権に裁量の余地が残る。

●“改憲法案”批判恐れ先送りも…安倍首相「自滅」へのプロセス

日刊ゲンダイ 2014年7月9日

安倍首相は集団的自衛権の行使容認を踏まえた安保関連法案の見直しについて、一括審議する意向を表明。これにより法案審議が始まるのは来年通常国会にズレ込み、4月の統一地方選後になるのではないか、とみられている。解釈改憲への国民の批判が冷めるまで安保審議を封印するハラだが、そうやすやすといくものか。安保審議を先送りすればするほど、自らのクビを絞めることになる。

「どうなっているんだ!」――。

3日、安倍首相は高村副総裁を官邸に呼び、そう怒鳴りあげたという。いらだちの理由は滋賀県知事選。自民推薦の小鑓隆史候補が予想外の接戦に追い込まれて焦っているのだ。

「告示前は元民主党衆院議員の三日月大造候補を10ポイントほどリードしていましたが、先週末の情勢調査ではついに立場が逆転。あるメディアの調査だと、三日月陣営に10ポイント以上も引き離されてしまった。集団的自衛権への反発票が、雪崩を打って三日月陣営に流れているのです」(自民党関係者)

安倍首相自身が歴史的暴挙をゴリ押しした結果、“勝てる選挙”を落としそうになっているのに、先輩格の高村副総裁に責任転嫁とは筋違いもはなはだしい。それだけ世論の反発に精神が追い込まれている証拠だろう。安保審議の先送りは錯乱首相の悪あがきとみるべきだ。

■悪材料が目白押し

11月の沖縄県知事選で集団的自衛権が争点化するのを避け、年末に控える消費税率10%引き上げとのダブルパンチも回避。集団的自衛権は一時棚上げし、あわよくば拉致再調査で得点稼ぎを狙う。安倍首相の心境はそんなところだろうが、そうは問屋が卸さない。

「仮に拉致問題で成果をあげても、その“神通力”がはたして来年の統一地方選まで持つのか。むしろ年内には消費税アップに加え、原発再稼働など首相にとって“悪材料”が目白押し。支持率の下落傾向を考えれば、統一地方選は厳しい選挙になりそうです。恐らく来年のGW明けに本格化する安保審議だって、16~18本の法改正が必要になる。菅官房長官は<1年かけて、しっかり議論する>と言いましたが、本来なら審議に2~3年はかかる数ですよ。短期間で審議を終えようとすれば必ず法案同士の整合性にほころびが出るし、それでも強行採決で押し切れば、ますます世論は離れていくだけです」(元法大教授・五十嵐仁氏=政治学)

自民党内が安倍首相に黙って従っているのは高支持率があればこそ。来年の今ごろまでに支持を失えば、2年後の参院選や衆院任期切れが迫り、9月の総裁選前には「自衛権に固執する首相では選挙に勝てない」という意見が噴出しかねない。

「安保審議の先送りで、三重県松阪市の山中市長が提訴する『集団的自衛権の違憲訴訟』への最高裁判断と重なる可能性も出てきました。1票の格差の違憲訴訟は提訴から約1年で最高裁判決が下されていますからね。現在、最高裁判事には亡くなった小松一郎・前法制局長官の前任者だった山本庸幸氏が名を連ねています。昨年8月の判事就任会見で<集団的自衛権行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい>と断言した人物です。違憲判決が飛び出せば、審議そのものが吹き飛びかねません」(五十嵐仁氏)

安倍首相がのたうちまわって“破れかぶれ解散”に打って出るなら、大歓迎だ。暴走政権に鉄槌を下し、民主主義を正常化させるチャンスである。

| Trackback ( )

|

住民投票は、通常は、その自治体の大きな課題の方向性を決めるために使われる。

私の町でも25年ほど前に「ゴルフ場開発の是非を問う住民投票条例」の制定を直接請求したり、10年ほど前は「自治体合併のあり方を問う住民投票条例」の制定の請求をしたりした。

しかし、いずれも、議会の否決で、条例は、できなかった。

今は、各地の自治体で制度化されてきている。

今日は、その住民投票などについて、全国の状況や最近の具体例などを見てみた。

まず、総務省の調査データにリンクし、抜粋しておく。

個別的には、最近で大きな話題となったのは、東京小平市の投票結果、未開封問題。

小平市の場合は、住民投票は「投票率35%」と50%の成立要件に届かず、不成立となって投票用紙は開票せずに封印された。

住民投票の2日後、都は事業認可を申請し、国土交通省関東地方整備局は7月、事業を認可した。

これには、いわくがあり、4月の市長選で三選した市長が、「投票率50%未満では不成立とする条件を加える条例改正案」を臨時市議会に提出、可決された。市長選の投票率は37%なのに、成立要件のハードルを高くしたもの。

結局、投票率が低くて成立要件に足りていないので開封すらしない結果となった。(東京新聞)

行政側に悪用されたカタチ。

東京新聞の別の記事によれば、

《●「無駄遣い」圧倒的多数 埼玉・北本市住民投票 市費で新駅「ダメ」

埼玉県北本市が市費でJR高崎線の新駅を建設することの是非を問う住民投票が十五日あり、反対票が有効票の過半数に達した。石津賢治市長(49)は「一票でも上回った方に従う」と表明しており、市は長年の悲願としてきた建設計画を白紙撤回する方針だ。投票率50%の成立要件を設けなかったことで、市民の関心を強めたとの見方が出ている。》

その他、興味深い事例を整理。

そもそも、住民投票条例の制定は、行政のトップや機械が提案する場合はともかく、住民の「直接請求」によることが多い。

「直接請求」が成立するに越したことはないが、請求が成立しなくても、「願い=含意」が実現すること少なくない。

私が、行ってきた直接請求の一例。このまちで、10件ほどやってきたけれど、その一部。

★選挙公営条例廃止

選挙の時やポスター代などを税金で払うという状の廃止を求めた請求は、直接請求を始めたことで、議会が自主的に条例を廃止した。

2007年2月8日 ⇒ ◆選挙公営条例廃止の直接請求の署名。

★政治倫理条例の制定の直接請求

不祥事が続いたので、市長や議員の政治倫理条例の制定の直接請求を始めた。そしたら、市長提案で、ほぼ同旨の条例が制定された。

2008年2月20日 ⇒ ◆政治倫理条例の直接請求の詳細。署名集めは終了

●なお、政権交代の失敗で実現しなかったけれど、現在例外的に対象外と法律で決まっている「税金」についても、対象にする話が合った。

2010年10月25日 ⇒ ◆総務大臣・税率は自治体で/地方税も直接請求対象に/「議会の最大の仕事は税率を決めること」

自治体を管理したい自民党政権では、「市民が自分他の税金を決める制度」の実現、これはしばらくは無理かもしれない。

●人気ブログランキング = 今、2位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

● 住民投票の実施状況① - 総務省

2.実施結果の概要

・合併の賛否を問う住民投票(条例・要綱等に基づく)

319件(合併について賛成多数171件、反対多数138件、不成立等10件)

・合併の枠組みを問う住民投票(条例・要綱等に基づく)

73件

・合併以外の住民投票

・産業廃棄物処分場設置についての住民投票

・原子力発電所におけるプルサーマル計画受け入れの是非に関する住民投票

・可動堰建設計画の賛否を問う住民投票

・ヘリポート基地建設の是非を問う市民投票

・牧場誘致による牛舎建設の是非を問う住民投票 等

根拠 都道府県 市町村

(1)法律 (合併特例法) 0 53(53)

(2)条例 1 400(378)

(3)要綱、その他 0 14(14)

計 1 467(445)

(平成22年10月総務省自治行政局住民制度課調べ)

3.実施例

(1)市町村合併の是非を問う住民投票の例

・愛知県旧尾西市(現一宮市) 「尾西市が一宮市及び木曽川町と合併することの可否に関する住民投票条

例」に基づき、平成16年2月29日に住民投票を実施し、賛成多数(71.7%)となり、投票結果を尊

重し、平成17年4月1日に木曽川町とともに一宮市に編入した。

・福島県棚倉町、塙町、鮫川村 それぞれが他の2団体と合併することの賛否を問う住民投票条例に基づき、

平成15年7月13日に住民投票を実施し、棚倉町で賛成多数(66.7%)、塙町で反対多数(53.

9%)、鮫川村で反対多数(70.6%)となったため、合併に至らなかった。

(2)市町村合併の枠組みを問う住民投票の例

・埼玉県旧吹上町(現鴻巣市) 「吹上町の合併についての意思を問う条例」に基づき、平成16年4月18

日に住民投票を実施し、「鴻巣市・川里町との合併(45.8%)」、「行田市・南河原村との合併(43.

7%)」、「合併しない(10.8%)」となり、鴻巣市及び川里町と合併協議会を設置し、平成17年1

0月1日に合併した。

(3)都道府県の施策に関連する市町村の住民投票の例

・岐阜県御嵩町 「御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例」に基づき、

平成9年6月22日に住民投票を実施し、反対多数(79.7%)となり、住民投票後、当該施設の開発計

画の一時凍結を県に申し入れ、平成19年、20年に行われた県知事、事業所、町長による三者会談を経て、

開発が取り下げられた。

(4)国の施策に関連する都道府県の住民投票の例

・沖縄県 「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例」に基づき、平成8年9月8日

に住民投票を実施し、賛成多数(89.1%)となり、県は政府に対し、日米地位協定の見直し等を要望し

た。

2.制定状況の概要

・市町村合併に係る住民投票についての条例、市町村合併以外の個別の争点に

係る条例は概ね実施されたケースが多い。

・個別の争点に係るもの以外の条例(1.(3)の条例)は、いわゆる常設型

住民投票条例が多いが、未だ投票の実施に至っていないケースが多く、その

類型としては、住民投票条例等51件、自治基本条例等112件に大別される。

(典型的ないわゆる自治基本条例においては、条文の一つに、住民投票を実施できる旨の規定が設けられている。)

(平成22年10月総務省自治行政局住民制度課調べ)

・・・ |

●大阪都構想:住民投票の実施時期 橋下氏「10月」とずれ

毎日新聞 2014年01月10日

◇事務局は「今年末以降」を想定

大阪都構想の住民投票の実施時期について、大阪府市大都市局が「今年12月下旬~来年1月上旬」を想定したスケジュール案を作成していたことが分かった。橋下徹市長は来年4月の都政移行を目指し、今年10月の住民投票を目指す意向を示しているが、事務方との認識のずれが明らかになった。

都構想については、府市の首長と議員で構成し、都構想の制度設計を話し合う法定協議会で協議されている。法定協が提示したスケジュールでは、今年6月に都構想の設計書に当たる協定書をまとめ、府・市両議会の議決を経て、住民投票を実施するが、その時期は明記されていない。

これに対し、法定協の事務局を担う大阪府市大都市局が今回、予算関連の内部資料に「今年12月下旬~来年1月上旬」の住民投票実施を想定して明記した。具体的には、協定書案と住民投票関連予算案を9月議会に上程し、10月下旬の可決を想定。住民投票には2カ月程度の準備期間が必要とされ、実施は12月下旬以降を見込んでいる。

市職員は「来年4月の都構想実現を前提に必要な行政手続きを検討した案だ。法定協の議論の遅れや議会での審議期間を考えると、今秋の住民投票実施は困難と判断している」と話す。

一方、橋下市長や松井一郎知事が7~8月に臨時議会を招集するなど、議決を早めて今秋に実施する余地も残っている。【村上尊一】

●住民投票条例案を提出へ=中間貯蔵施設で住民請求―福島県楢葉町

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 [時事通信社]2014年 1月 10日

東京電力福島第1原発事故の除染で発生する放射能汚染土などを保管する中間貯蔵施設をめぐり、建設候補地の一つである福島県楢葉町の住民グループは10日、松本幸英町長に同施設建設の是非を問う住民投票条例の制定を直接請求した。

松本町長は、20日以内に町議会を招集し、賛否を示した意見を付けて条例案を提出する。

住民グループの松本慶一代表(65)は請求に訪れた町役場で、「(同施設が建設されれば)若い人の帰還意識が低下する。住民一人一人の判断に基づいて施設建設の是非を決めるべきだ」と町長に訴えた。

住民グループは昨年12月、条例制定を求める署名を町選挙管理委員会に提出。町選管は、条例制定の直接請求に必要な有権者の50分の1(126人)を大幅に上回る2151人分の有効署名を確認した。

●東京NEWS2013(3)小平市の住民投票 5万1010人の意思どこへ

東京 2013年12月25日

都道計画を住民参加で見直すか、見直しは必要ないか。五月二十六日、都内初の直接請求による住民投票が小平市で行われた。しかし、五万一千十人が投じた意思は今も、封じられたままだ。

「都道計画に住民の意見は反映されていない。住民の意向を明らかにし、計画に反映してほしい」。計画地の緑を守りたい人や立ち退きを迫られる人たちでつくる市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が、七千人を超える署名を添えて直接請求し三月、住民投票条例が成立した。

ところが、四月の市長選で三選した小林正則市長が、投票率50%未満では不成立とする条件を加える条例改正案を臨時市議会に提出、可決される。住民投票は一カ月後に迫っていた。

反映させる会は連日、駅前などで手作りのちらしを配り、住民投票への参加を呼びかけた。開催した意見交換会や計画地の見学会、シンポジウムでは市民らが真剣に議論を交わし、取り組みに共感する人たちが市内外から応援に駆けつけた。

一方で、市は住民投票の周知を「通常の選挙と同様に行う」とした。四月の市長選の投票率は37・28%。選挙ならば設置されるポスター掲示板はなく、市民が理解を深める説明会もなかった。50%という成立要件があるために、市民からは「投票しないのも一つの選択肢」との声も聞かれた。

住民投票は五万一千十人が投票したものの、投票率35・17%と成立要件に届かず、不成立となった。投票用紙は開票せずに封印された。住民投票の二日後、都は事業認可を申請し、国土交通省関東地方整備局は七月、事業を認可した。

「市民がどういう思いで住民投票に参加したのか。結果は市民に返してほしい」。反映させる会は訴える。投票用紙の公開を求めた情報公開請求は訴訟に発展し、東京地裁で係争中だ。来月には、立ち退きを迫られる住民らが事業認可の取り消しを求めて提訴を予定している。

(北爪三記)<小平市の住民投票> 市西部の南北約1・4キロに1963年、都市計画決定された都道建設計画が対象。投票用紙の「住民参加により計画を見直す」「計画の見直しは必要ない」のいずれかに「○」を記入する投票で、市民の意向を確認するのが目的だった。

●有効署名3万512人と確定 LRT是非住民投票請求で宇都宮市選管

下野 2104.01.11

宇都宮市の次世代型路面電車(LRT)に反対する市民団体「民意なきLRT導入を阻止する会」(上田憲一代表)が導入の是非を問う住民投票条例を請求するために集めた署名数について、市選挙管理委員会は10日、有効署名数を3万512人と確定させた。

3日から9日までの縦覧期間中、1人から「自署のものではない」と異議申し立てがあり、同委員会は申し立てを認めた。

有効署名の確定を受け、同会は15日に市に条例制定を請求。市長は今月下旬にも条例案を審議する臨時議会を招集する。

同会は昨年11月8日から1カ月間、署名活動を行い、請求に必要な有権者数の50分の1(12月2日現在で8318人)を上回る3万2400人分を市選管に提出。これを審査した市選管は2日、署名の重複など無効分を除き3万513人分が有効だったと告示していた。

上田代表は「LRTはこれからの市のありように関わる大事業。(導入に反対する)3万という数を市は重く受け止めてほしい」と話している。

●「無駄遣い」圧倒的多数 埼玉・北本市住民投票 市費で新駅「ダメ」

東京 2013年12月16日

埼玉県北本市が市費でJR高崎線の新駅を建設することの是非を問う住民投票が十五日あり、反対票が有効票の過半数に達した。

石津賢治市長(49)は「一票でも上回った方に従う」と表明しており、市は長年の悲願としてきた建設計画を白紙撤回する方針だ。

投票率は62・34%、投票の有資格者は五万六千六百五十六人で、二〇一一年の前回市長選の投票率53・82%を10ポイント近く上回った。開票結果は反対二万六千八百四票、賛成八千三百五十三票で、投票者の四人に三人が反対票を投じた。

新駅は北本-桶川駅間の北本市南部に設置する計画。

地元自治体が建設費用の大半を負担する「請願駅」で、総事業費は約七十二億円。市の負担は最大で約五十七億円の見通しとなっていた。

市は約三十年前に誘致活動を始め、周辺の約九ヘクタールにショッピングモールなどを整備する構想も公表。今年七月にJR東日本から新駅設置の正式な要望書の提出を求められ、計画が動きだした。

石津市長は九月、「市の史上最大規模の事業になり、市民に是非の判断を仰ぐ意義がある」として、住民投票条例案を市議会に提出、可決された。

◆投票率62% 市民注目

多額の税金を使って新駅を造るべきか-。投票率が62・34%に達した埼玉県北本市の住民投票は、投票率50%の成立要件を設けなかったことで、市民の関心を強めたとの見方が出ている。五月に行われた東京都小平市の住民投票はこの要件を満たさなかったとして、開票すら行われなかった。市の姿勢も市民の関心を高めたようだ。

「今回の住民投票は身近に感じられた。絶対に投票に行こうと思った」。投票所で派遣社員の女性(54)が力を込めた。

八日の告示以降、賛成、反対派の各グループがビラ配りや戸別訪問を行い、市内は盛り上がりを見せた。賛成に投じた人からは「新駅がないと若い世代がいなくなる」「通勤に利用したい」、反対票を入れた人からは「福祉などにお金を回すべきだ」「人口減少の時代に税金の無駄遣いだ」などの声が出た。

住民投票は、新駅建設を主張する石津賢治市長自身が提案し、実施が決まった。建設推進派の一部市議が投票率50%以上の成立要件を加えようとしたが、ある市議は「市長が『選挙だって成立要件はない』と、ほかの市議を説得した」と打ち明ける。

東京都の道路計画の是非を問う小平市の住民投票の投票率は35・17%。道路予定地近くの住民以外に、関心が広がらなかったとの見方があるが、投票率の成立要件も投票行動を左右したとみられる。

市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」共同代表の水口和恵さん(51)は「成立要件があることで、計画見直しを望まない人に『投票に行かない』という選択肢を生んでしまった」と指摘する。北本市でも、複数の市民から「成立要件があれば投票しなかった」との声が漏れた。

水口さんは「北本市では市長が自ら住民投票を切り出した。小平市では直接請求を受けて市長が市議会に提案する際、『本来なら住民投票にそぐわない案件』と付帯した。姿勢の違いが投票率にも反映されたと思う」と話した。

(池田友次郎、増田紗苗、花井勝規)

●白老・胆振東部・日高 /住民投票条例を可決 安平町議会

苫小牧民報 (2013年 12/21)

安平町議会は19日の定例会で、町まちづくり基本条例や住民投票条例、安平町土地開発公社(理事長・森下茂副町長)の解散、一般会計補正予算など議案13件と、意見書案2件を原案通り可決し、閉会した。

住民投票条例は、手続きを制度化して要件を満たせば実施できる「常設型」として、投票対象は「町に関わる重要事項」と規定。町の権限が属さない事項も、町の意思を表明する場合に限り対象に加えている。

投票資格者は町議選、町長選の有権者とし、実施には▽投票資格者の6分の1以上の署名を集める▽町議会で、議員定数の12分の1以上の賛成で議員提案をし、さらに出席議員の過半数の賛成で議決される▽町長自ら発議した場合―などを条件としている。

投票結果は投票率にかかわらず、直ちに告示する。法的拘束力はないものの、「町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない」との文言を条文に盛り込んでいる。

町は、まちづくり基本条例と併せ、来年末までの施行を目指している。

●市民ら130人、「知事リコール」方法学ぶ

沖縄タイムス 2014年1月12日

「知事のリコールを考える」学習会が11日、那覇市古島の教育福祉会館で開かれた。沖縄大学の仲地博、琉球大学の高良鉄美両教授が、国の辺野古埋め立て申請を承認した仲井真弘多知事の解職請求に必要な署名数や手続きを解説し、立ち見を含め約130人が真剣に聞き入った。

承認に反対する「有志の会」と平和市民連絡会が主催した。仲地教授は解職請求の意義を「間接民主主義の欠陥を補うため、地方自治法が定める制度」とし、請求には2カ月間で約24万人の署名が必要で、すべて住所と生年月日を記し押印が要ると説明した。全国で知事の解職請求が成立した例はないが「鹿児島の署名活動では必要数の27万人には達しないものの、15万人分が集まった。沖縄でも可能では」と話した。

高良教授は「知事を辞めさせるには、署名を集め、請求した上で住民投票で過半数の賛成を得ないといけない」とハードルの高さに触れる一方、「民主主義の本質は『直接制』にあり、選挙のときだけでなく365日意思を示す必要がある。県民はリコール運動の過程で自分の意思を確認できる上、子どもたちへの教育効果は大きい」と強調した。

「基地縮小を求める1996年の県民投票を実現できた。リコールも大丈夫」と語ると拍手がわいた。

聴衆からは、「県内移設を容認した県関係国会議員はリコールできないのか」「各地で勉強会を開こう」「安倍首相に『カネを積めば県民は政府の言うことを聞く』と思われたら恥。はっきりノーと示すため行動すべきだ」と質問や意見が相次いだ。

●11月14日(日) 「佐久市総合文化会館建設の賛否を問う住民投票」を実施しました。

平成22年11月/ 佐久市 公式We

11月14日(日)、「佐久市総合文化会館建設の賛否を問う住民投票」が行なわれ、投票率は54.87%で成立要件の50%を満たしました。

即日開票の結果、建設反対が3万1051票、賛成は1万2638票となりました。当日有権者数は8万15人(男3万8875人、女4万1140人)でした。

・・ 投票結果を受けて、市長は同日夜に会見し、「成立要件を超えているので、その結果を尊重し、総合文化会館の建設は中止したい」と述べ、建設を中止する方針を明らかにしました。

・・・ 今回の住民投票実施に至るまでの経過につきましては、今年1月、市長が、住民投票の実施を表明以来、4月に住民投票条例制度設計を議会全員協議会に示し、7月から8月にかけて、条例素案について「パブリックコメント」を実施し総勢283名の方から291件のご意見をいただきました。

8月31日、9月1日の臨時議会において、投票率50%以上の成立要件などの追加、修正を経て住民投票条例が成立しました。

市、議会側とも条例成立後、投票率アップに向けて、「21回の市民説明会」や「2回の市民討論会」の開催、「広報佐久号外・議会だより号外」の発行、「ケーブルテレビ、FM佐久平、有線放送」の利用、「市内店舗・辻立ちでの街頭啓発」等、積極的に市民の皆さんへの呼び掛けを実施しました。

・・ |

| Trackback ( )

|

昨日7日の15時からは、名古屋高等裁判所で裁判(ラウンドテーブル)があった(名古屋地高裁ビル10階)。

16の法人が所持する計31の案件について、関係文書の「提出命令」を発する手続きの最終段階。

地裁は、こちら原告が行った「文書提出命令」の申し立て、つまり証拠調べの手続きを認めず、結果として判決は「棄却」。

控訴したことに対して、前回、名古屋高裁は「積極的に考える」として、「文書提出命令」を出すと答えてくれた。

昨日の裁判所からの指示に対応したうえで、次回におおむねが決まると思われる。

・・・そして、帰宅。

夕方のニュースで、京都地裁が「ヘイトスピーチ裁判で違法指摘」として原告の訴えを認め、被告在特会側の主張を認めなかったことが流れた。

そこで、ヘイトスピーチの裁判のことについての報道を整理した。

まずは、在特会のHPにリンクし、報道などを記録。

この経過の側面は、表現の自由と基本的人権の問題。

他の人の基本的人権を侵さない範囲においては表現の自由は認められる、そういう社会が本来の姿。

しかし、やってはいけないことができないのは当然。

時事通信は、

★「学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。」

★「裁判長は、『在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる』」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。

『違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ないむ』と述べた。」

読売新聞は、

★「ヘイトスピーチは、人種や国籍など特定の属性を持つ人たちに対する差別的な言動のことをいう。日本でもここ数年、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたデモが急速に広がり、社会問題化している。

在特会のホームページなどによると、在特会は2006年12月に結成。30以上の都道府県に支部を置き、会員数は約1万4000人という。コリアンタウンとして知られる東京・新大久保や大阪・鶴橋などでの排外的なデモの先駆的な存在。インターネットで参加者を募るほか、デモの様子を動画で掲載し、賛同者を増やすなど、ネットを積極的に活用している。」

いかし、このような判決があったからとて、安易な法規制は許されない。

・・・でも、今の政権は、乗じて過剰規制の余地のある法規制を進めるのではないかとの懸念が出てくる。

実際、政府の官房長官は、会見で、「適正に対応できるように、政府としては関心持っていきたい」と、新たな法規制の制定も視野にあること示したらしい。

NHKは、

★「差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべき」

日経は、

★「ヘイトスピーチはいま、東京や大阪など街中のデモで繰り返されている。今回の判決がこうした動きにどのような影響を与えるかはわからないが、侮蔑的、差別的な言動を厳に戒めた判決の意味を社会全体で受け止めるべきだ。

対立をあおるような手法が、広く共感を得ることはないだろう。むしろ、憎悪が憎悪を呼ぶ悪循環に陥りかねない。相手の立場をも理解したうえで、批判すべきは冷静に批判する。民主主義の基本をいま一度、確認したい。

ヘイトスピーチをただちに処罰できるよう、法律で規制すべきだとする指摘もある。しかしこれは、まさに表現の自由との関係で議論のあるところだ。差別や偏見を許さず社会の力でなくしていくべきであろう。」

今後も注目の案件だ。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ヘイトスピーチ禁止判決「朝鮮学校の名誉毀損」

(2013年10月7日14時16分 読売新聞)

朝鮮学校の周辺で3回にわたって街頭宣伝活動をし、民族差別などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返して授業を妨害したなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市)が、市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や同会メンバーら9人を相手取り、学校の半径200メートル以内での街宣の差し止めと計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。

橋詰均裁判長は、同会などに街宣の差し止めと計約1200万円の支払いを命じた。

橋詰裁判長は「街宣などは原告に対する名誉毀損(きそん)。在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴えるのが目的で、人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に該当する」と述べた。

●「ヘイトスピーチ」めぐる裁判 人種差別にあたると禁止命令

FNN (10/07 18:20 関西テレビ

京都市の朝鮮学校の近くで行われた街頭宣伝、いわゆる「ヘイトスピーチ」をめぐる裁判で、京都地裁は、人種差別にあたるとして禁止を命じた。

判決によると、「在日特権を許さない市民の会」の元メンバーら8人は、3年前から、京都朝鮮第一初級学校の近くで、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと拡声器で連呼し、授業を妨げた。

判決で、京都地裁は「人種差別にあたる」として、学校の半径200メートル以内での街宣行為の禁止と、およそ1,200万円の損害賠償を命じた。

いわゆるヘイトスピーチをめぐる賠償命令は、全国で初めてだという。

●ヘイトスピーチ裁判で違法指摘

NHK 10月7日 17時53分

京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。 京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。

京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。

裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。

7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。

原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。

今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。

「ヘイトスピーチ抑止する判決」

判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。

「表現や言論の自由封じられた」

一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。

また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。

専門家「判決評価も法規制は慎重に」

判決について、世界各地のデモを研究している高千穂大学の五野井郁夫准教授は、「差別的な発言を伴う街宣活動について、人種差別撤廃条約に違反していると明確に指摘した判決で評価できる。きょうの判決をきっかけに、差別をなくすために何をすればいいのか広く考えていく必要がある。

一方で、差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべきだと思う」と話しています。

●差別的街宣に歯止め…ヘイトスピーチ判決

(2013年10月7日 読売新聞)

判決を受け、記者会見する塚本誠一・弁護団長(右)と孫智正・京都朝鮮学園理事長(7日午前、京都市中京区で) 朝鮮学校に対する「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などの街宣を巡る訴訟で、7日の京都地裁判決は、街宣を事実上の「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」として、人種差別にあたると判断した。東京や大阪では、激しい言動で在日韓国・朝鮮人の排斥を唱えるデモが繰り返され、反対派との衝突も起きている。判決は、過激なデモの規制に関する議論に一石を投じるのか。

原告側弁護団と朝鮮学校関係者は閉廷後、京都弁護士会館(京都市中京区)で記者会見。塚本誠一・弁護団長は「裁判所はヘイトスピーチの悪質性を認定した。被告側の『政治的表現だった』などとする弁明に惑わされることなく、行為の本質をよく理解した判決だ。全国の朝鮮学校で学んでいる子供たちの励みになる」と喜んだ。

原告代表の孫智正(ソンチジョン)・京都朝鮮学園理事長も、「拡散する傾向があるヘイトスピーチを今後抑止するうえで、有効になりうる」と強調した。

一方、在特会の八木康洋副会長は地裁近くで報道陣の取材に対し、「(活動が)正当と認められず、非常に残念。これだけの(賠償)金額ですので、今後の活動への影響はあると言った方がよい」と述べた。

被告側代理人の徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「被告側の言い分がことごとく退けられており、敗訴判決だと認めざるを得ない。ただ、在特会の活動にも社会への問題提起として評価できる部分はあり、そうした正当な表現まで封殺されてはならない」と話した。

ヘイトスピーチは、人種や国籍など特定の属性を持つ人たちに対する差別的な言動のことをいう。日本でもここ数年、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたデモが急速に広がり、社会問題化している。

在特会のホームページなどによると、在特会は2006年12月に結成。30以上の都道府県に支部を置き、会員数は約1万4000人という。コリアンタウンとして知られる東京・新大久保や大阪・鶴橋などでの排外的なデモの先駆的な存在。インターネットで参加者を募るほか、デモの様子を動画で掲載し、賛同者を増やすなど、ネットを積極的に活用している。

損害賠償命令の根拠に国連条約

国連の人種差別撤廃条約は4条で各国に対し、人種差別を助長するような活動を規制する法律の制定を求めている。日本も締約しているが、「表現の自由」を重視して条文の一部を留保。ヘイトスピーチ自体を規制する法律はつくらず、刑法の名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などにあたれば取り締まる。

一方、この日の判決は、同条約が6条で、裁判所を通じて人種差別に対する効果的な救済措置を確保することを求めていることを明記し、損害賠償命令の根拠とした。

同条約に基づき、人種差別を不法行為と認定した判決は過去にもある。1999年10月、宝石店で外国人の入店お断りの貼り紙を示されたブラジル人女性が、店主らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は、同条約に基づき、店側に150万円の支払いを命じた。

●在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める—賠償命令も・京都地裁

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 10月 07日

京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。

学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。

橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。

原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。

判決によると、関係者らは2009年12月〜10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。 [時事通信社]

●ヘイトスピーチ 憂慮すべきものある 官房長官

財経 /記事提供元:エコノミックニュース

ヘイトスピーチ(憎悪表現)の街宣により民族教育に支障が出たなどとして損害賠償を求めた裁判で、被告側に賠償命令判決が7日、京都地裁で出されたことについての感想を求められた菅義偉官房長官は同日夕、「個別の民事訴訟についてコメントするのは控える」としながらも「ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言によって商店などの営業や学校での授業、各種の行事、催し物が妨害されているということには極めて憂慮すべきものがある」と憂慮の念を示した。

菅官房長官は「こうしたことがないように、関係機関において法令に基づいて適切に対応したい」と答えた。また「適切に対応できるように、政府として、関心を持っていきたい」とした。ヘイトスピーチを直接的に取り締まる法はないが、国際観光国家、文化国家として差別的な意図が明らかな暴言や差別行為を煽る言動に対しては何らかの規制や罰則が必要との声もある。表現の自由とのバランスの中で検討課題になりそう。

なお、京都地裁の事案は、京都朝鮮第一初級学校を運営する京都朝鮮学園が在日特権を許さない市民の会の街宣の繰り返しにより、民族教育を妨害されたとして、会と会の関係者に対し3000万円の損害賠償と学校周辺での街宣活動の差し止めを求めたもので、地裁は「被告の示威行為は人種差別に該当する」と原告の訴えを認め、被告に約1200万円の支払いと街宣差し止めを命じたもの。(編集担当:森高龍二)

●ヘイトスピーチ 新たな法規制にも関心 官房長官

地震予測・地震予知 ハザードラボTOP 2013-10-07 18:44