入院中の佐治さんからメールをもらった。

昨日の朝日カルチャーセンター土曜クラスで、ご本人の許可を得て読ませてもらった。

鹿児島の旅以来、中野一雄(実験音声学者)の「抽象音声」をテーマにしている。

この概念が今ひとわからない中で、佐治さんからのメールで理解まではいかないが、何となくわかるような気がしていてきたからだった。

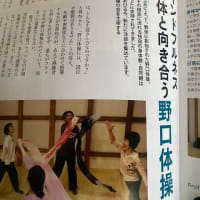

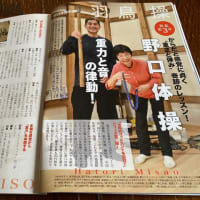

病院には『瞑想室』があるようだ。そこで野口流ヨガ逆立ちをなさっている写真もブログにアップされている。

1通目と2通目のメールの一部をここに貼り付けさせていただく。

《朝、「原初生命体としての人間」を開き、聖書に誓うように先生の書かれた甲骨文字のサインに手をのせます。

最初からゆっくり読み始めていますが、からだを患っている身から読むと、また違った、新鮮な感動があります。

セピア色にあせたページを捲りながら、未だにいろいろと語って下さる先生の言葉をかみしめています。

何よりも幸せなことは、活字の裏から「実際の先生の声として」聞こえてくることです。

いったい声の記憶ってどこに仕舞われているんでしょうね。》

まさに、今、テーマにしている、というか探っている「抽象音声(一般抽象音声・具体抽象音声)」と「具体音声」の明確な答えだ。

そこで私も野口の声をおもだしてみた。

60代の声から70代、80代、そして病を得てなくなる頃の声。

そのほか録音された声。NHKラジオで放送された音声、NHKGTVで放送された声、野口三千三授業記録の会に残っている家庭用ビデオカメラに別マイクを装着して録音した声。

どれも違って聞こえる。と同時にどれも野口の声である。

では、私の記憶の中の野口の声は、と思い出してみると、かなり曖昧になりつつある。

曖昧になりつつありながら、はっきりと思い出すこともできる。

さて、中野一雄著『浮島物語』213ページを読んいると、面白い話に出会った。

終戦後の国際裁判で、アメリカ人検事の一人が

「日本人のいう渋い声とは具体的にどんな声か」

中野一雄に問うたくだりである。

そこで彼は、かつて吉原で美声をもって浮名を流した都々逸の達人にとっておきの見本を一曲示してもらったそうだ。

するとアメリカ人検事は、次のように言った。

そのままここに書き留めることにする。

『あの声を、あなたは「訓練された声(きたえた声)」と英訳しているが、私には適訳とは、どうしても思われない。発声訓練の目的は、美声の獲得と維持にあるのだから、訓練という言葉を使うなら、むしろ「訓練過剰の声(きたえすぎの声)」といった方がが正しかろう。声帯を乱用した結果として、終生、不規則な振動を伴った病的な声だよ。あの声で聖歌をうたったなら、教会は悪魔の殿堂に化してしまうかもしれないよ。』

教会の聖歌隊と吉原の都々逸の声、その比較以前に単なる美意識の違いであると、簡単に言えない比較文化的な問題を呈する発言ではないだろうか。

何をもって「美声」というのか。

何をもって優れた文化といのか。

そもそも「文化」とは何か?

思い出したことがある。野口の自身の声に対する思いだ。

「戦時中、群馬の空っ風の中で、大勢の人間を動かすための号令をかけ続けたことがあるんだ。教師の中で僕ほど声量もあって美声だった者はいなかったからね。でも、号令かけを続けたために、すっかり喉を潰してしまったんだ」

アメリカ人検事の言葉を借りれば、「声帯を乱用した結果、その後の人生を不規則な振動を伴った病的な声で過ごさなければならなかった野口であった」と言えそうだ。

果たして、そうか?

記憶を辿ってみると、私の耳の奥に残っている野口声は、決して病的な声の記憶はまったくない。

美声とはなんだ?

ベルカント唱法の極限を極めている3大テノールの歌声は、一つの美声である。

しかし、もし、私がその時に吉原で浮名を流した御仁の都々逸を聞いたら、それもまた美声というのではなかろうか。

しかし、音大の附属から過ごした10年間、クラシック音楽にとっぷり使って、そこを卒業した後に、奇妙な体験をした。

能でも歌舞伎でも、邦楽の声と楽器の音が、耳障りだった。ざらつき加減に耳が拒否感を持ったのだった。

しばらくすると、その拒否感はいつの間にか消えてなくなった。

結論を求めてはいない。

おそらく佐治さんが『原初生命体としての人間』を読みながら、聞こえてきた野口の声は、病的な声とは聞こえないはずだ、と想像している。

実験音声学的な波形からは相当に逸脱しても美声はありうる、と素人の希望的観測である。

魅了され何度も繰り返し聞きたくなる声と、不快で二度と聞きたくない声はある。

蛇足を付け加えさせていただく。

国会中継は、目を閉じて聞くことが多い。すると微妙な波形の乱れから嘘をついているのか、そうでないかははっきりと伝わってくるのであります。

本日は、これまで。

昨日の朝日カルチャーセンター土曜クラスで、ご本人の許可を得て読ませてもらった。

鹿児島の旅以来、中野一雄(実験音声学者)の「抽象音声」をテーマにしている。

この概念が今ひとわからない中で、佐治さんからのメールで理解まではいかないが、何となくわかるような気がしていてきたからだった。

病院には『瞑想室』があるようだ。そこで野口流ヨガ逆立ちをなさっている写真もブログにアップされている。

1通目と2通目のメールの一部をここに貼り付けさせていただく。

《朝、「原初生命体としての人間」を開き、聖書に誓うように先生の書かれた甲骨文字のサインに手をのせます。

最初からゆっくり読み始めていますが、からだを患っている身から読むと、また違った、新鮮な感動があります。

セピア色にあせたページを捲りながら、未だにいろいろと語って下さる先生の言葉をかみしめています。

何よりも幸せなことは、活字の裏から「実際の先生の声として」聞こえてくることです。

いったい声の記憶ってどこに仕舞われているんでしょうね。》

まさに、今、テーマにしている、というか探っている「抽象音声(一般抽象音声・具体抽象音声)」と「具体音声」の明確な答えだ。

そこで私も野口の声をおもだしてみた。

60代の声から70代、80代、そして病を得てなくなる頃の声。

そのほか録音された声。NHKラジオで放送された音声、NHKGTVで放送された声、野口三千三授業記録の会に残っている家庭用ビデオカメラに別マイクを装着して録音した声。

どれも違って聞こえる。と同時にどれも野口の声である。

では、私の記憶の中の野口の声は、と思い出してみると、かなり曖昧になりつつある。

曖昧になりつつありながら、はっきりと思い出すこともできる。

さて、中野一雄著『浮島物語』213ページを読んいると、面白い話に出会った。

終戦後の国際裁判で、アメリカ人検事の一人が

「日本人のいう渋い声とは具体的にどんな声か」

中野一雄に問うたくだりである。

そこで彼は、かつて吉原で美声をもって浮名を流した都々逸の達人にとっておきの見本を一曲示してもらったそうだ。

するとアメリカ人検事は、次のように言った。

そのままここに書き留めることにする。

『あの声を、あなたは「訓練された声(きたえた声)」と英訳しているが、私には適訳とは、どうしても思われない。発声訓練の目的は、美声の獲得と維持にあるのだから、訓練という言葉を使うなら、むしろ「訓練過剰の声(きたえすぎの声)」といった方がが正しかろう。声帯を乱用した結果として、終生、不規則な振動を伴った病的な声だよ。あの声で聖歌をうたったなら、教会は悪魔の殿堂に化してしまうかもしれないよ。』

教会の聖歌隊と吉原の都々逸の声、その比較以前に単なる美意識の違いであると、簡単に言えない比較文化的な問題を呈する発言ではないだろうか。

何をもって「美声」というのか。

何をもって優れた文化といのか。

そもそも「文化」とは何か?

思い出したことがある。野口の自身の声に対する思いだ。

「戦時中、群馬の空っ風の中で、大勢の人間を動かすための号令をかけ続けたことがあるんだ。教師の中で僕ほど声量もあって美声だった者はいなかったからね。でも、号令かけを続けたために、すっかり喉を潰してしまったんだ」

アメリカ人検事の言葉を借りれば、「声帯を乱用した結果、その後の人生を不規則な振動を伴った病的な声で過ごさなければならなかった野口であった」と言えそうだ。

果たして、そうか?

記憶を辿ってみると、私の耳の奥に残っている野口声は、決して病的な声の記憶はまったくない。

美声とはなんだ?

ベルカント唱法の極限を極めている3大テノールの歌声は、一つの美声である。

しかし、もし、私がその時に吉原で浮名を流した御仁の都々逸を聞いたら、それもまた美声というのではなかろうか。

しかし、音大の附属から過ごした10年間、クラシック音楽にとっぷり使って、そこを卒業した後に、奇妙な体験をした。

能でも歌舞伎でも、邦楽の声と楽器の音が、耳障りだった。ざらつき加減に耳が拒否感を持ったのだった。

しばらくすると、その拒否感はいつの間にか消えてなくなった。

結論を求めてはいない。

おそらく佐治さんが『原初生命体としての人間』を読みながら、聞こえてきた野口の声は、病的な声とは聞こえないはずだ、と想像している。

実験音声学的な波形からは相当に逸脱しても美声はありうる、と素人の希望的観測である。

魅了され何度も繰り返し聞きたくなる声と、不快で二度と聞きたくない声はある。

蛇足を付け加えさせていただく。

国会中継は、目を閉じて聞くことが多い。すると微妙な波形の乱れから嘘をついているのか、そうでないかははっきりと伝わってくるのであります。

本日は、これまで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます