師走も半分まで来た15日、山形交響楽団第281回定期演奏会にでかけました。早めに出かけたはずがお目当ての駐車場はもう満車で、少し離れた別のパーキングへ。駅周辺のパーキング事情はさらに競争が激化している模様です。とりあえず、ロビーコンサートには間に合い、金管五重奏によるルロイ・アンダーソン「クリスマス・フェスティヴァル」を聴きました。

「もろびとこぞりて」に始まり、「ジングルベル」や「きよしこの夜」「神の御子は今宵しも」などを含むクリスマスソング集。中には「メサイア」の「Trumpet shall sound」あたりが響いていたところもあったみたい。気分は早くもクリスマスです。

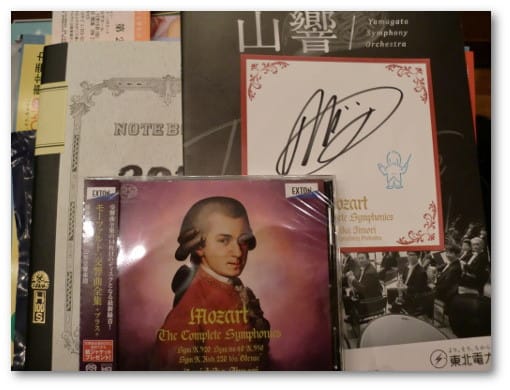

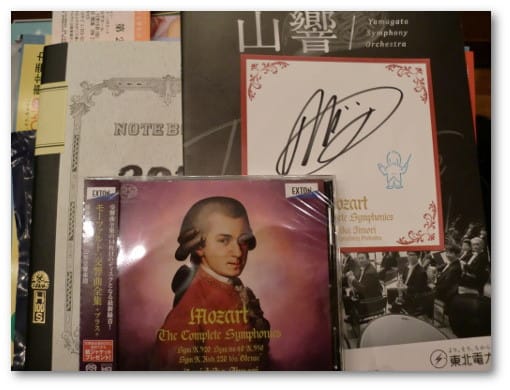

そうそう、演奏に続く西濱事務局長の話で、山響の「モーツァルト交響曲全集」に追加盤が出たそうで、交響曲第40番のクラリネットの入った稿を含むCDを、会場で先行発売するとのこと。これはぜひ購入しなければと、脳味噌にしっかりインプット。

さて、本日のプログラムは、

というものです。

第1曲め、ヨハン・バプティスト・ヴァンハルは、1739年にボヘミアに生まれ、ウィーンで活動し、1813年に没していますので、チェコゆかりのウィーン古典派の作曲家と言えます。楽器編成と配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、ヴィオラ(5)、チェロ(5)、その右端にコントラバス(3)、中央奥にフルート(2)、オーボエ(2)、右奥にホルン(4)となります。第1楽章:アレグロ。どこか切迫した焦燥感を感じさせるような音楽です。第2楽章:アンダンテ、アリオーソ。優雅でのどかな音楽です。第3楽章:メヌエット〜トリオ。短調で始まり、途中の明るい中間部をはさみ、再び短調に戻って終わります。第4楽章:プレスト。速いテンポで、激しさのある音楽です。うーむ、初めて聴く作曲家、音楽です。モーツァルトやハイドンと同時代。没年が1813年といえば、ベートーヴェンもすでにデビューしていた頃だったことでしょう。

第2曲、バボラークさんのホルン独奏とともに、モーツァルトのホルン協奏曲第2番です。楽器編成は、独奏ホルンに加えて Hrn(2)、Ob(2)、8-7-5-5-3 の弦楽5部。第1楽章:アレグロ、第2楽章:アンダンテ、第3楽章:ロンドの三楽章形式です。冗談好きなモーツァルトが、年上の友人であるホルン奏者ロイトゲープに、「とんまで間抜けでバカのロイトゲープを憐れんで」と自筆譜に書き残したというエピソードはこの曲らしい。なんとなくユーモラスな曲想が頻出するのはそのせいかも。バボラークさんの素晴らしい演奏には、とてもそんな冗談は言えそうにないのですが(^o^)/

第3曲め、ブロウセックの新作、山響からの委嘱作品の世界初演となります。これが良かった〜! 「小さな喜び」と題した作品は、作曲者自身の説明によれば、1920年代のパリを想定し、無調音楽と十二音技法に疲れた耳に、フランス六人組がユーモアや日常生活の感動を取り入れたように、マルティヌーの故郷から七人目のメンバーとして書いたものだそうです。実際、Fl(Picc持ち替え)、Ob、Cl(2:BassCl持ち替え)、Fg、Hrn(2)、Tp、Tb、Timp、Perc(トライアングル、シンバル、グロッケンシュピール、タンバリン、シロフォン、スネアドラム、クラベス)、Harp、Pf に弦5部という多彩な編成ですが響きが混濁することはなく、フランス音楽風の透明な響きを堪能しました。

ここで前半が終わり、15分の休憩です。さっそくロビーに移動、西濱事務局長の話していた山響「モーツァルト交響曲全集」追加盤を購入しました。

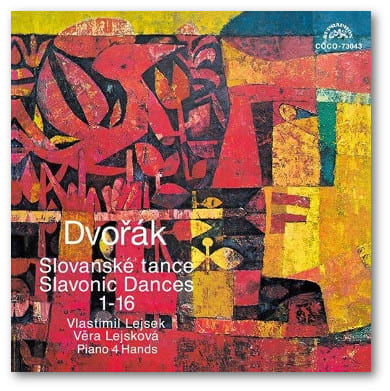

4曲め、ドヴォルザークの交響曲第8番です。これまで、どちらかといえば快速系の演奏を好んで聴いてきましたので、バボラークさんの表現が実に印象的でした。一言で表せば「気宇の大きな演奏表現」とでも言いましょうか。特に第2楽章は充分にテンポを落として、大きな音、強い音で壮大さを表すのではなく、例えばじっくりと聴かせるクラリネットのppにおいて、気宇の大きな表現がすごかった。久々に、違うタイプの「ドヴォルザークの8番」を聴きました。楽器編成や作曲者による楽章ごとの指示などは省略して一言だけ言えば、「良かった〜」これに尽きます。

そうそう、今回の演奏会は東北電力の協賛を得ているとのこと、こういう応援は嬉しいことです。以前のように、山響だけでなく東北のオーケストラを積極的に応援していってほしいものです。

日曜のマチネとは言え、終演後はすでにとっぷりと暗く、車中で山響による全集CDから、モーツァルトの「ジュピター」交響曲を聴きながら帰りました。こういう精神的な贅沢を、できるだけ長く楽しみたいものだと思いながら。

Tp:井上直樹、松岡恒介、Hrn:梅島洸立、関谷智洋、Tb:太田涼平、篠崎唯、髙橋智広、Tuba:久保和憲

「もろびとこぞりて」に始まり、「ジングルベル」や「きよしこの夜」「神の御子は今宵しも」などを含むクリスマスソング集。中には「メサイア」の「Trumpet shall sound」あたりが響いていたところもあったみたい。気分は早くもクリスマスです。

そうそう、演奏に続く西濱事務局長の話で、山響の「モーツァルト交響曲全集」に追加盤が出たそうで、交響曲第40番のクラリネットの入った稿を含むCDを、会場で先行発売するとのこと。これはぜひ購入しなければと、脳味噌にしっかりインプット。

さて、本日のプログラムは、

- ヴァンハル/交響曲 ニ短調 Bryan D1

- モーツァルト/ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417

- オンジェイ・ブロウセック/ラ・プティット・ジョワ(小さな喜び) (山響委嘱新作・世界初演)

- ドヴォルザーク/交響曲 第8番 ト長調 作品88

指揮・Hrn:ラデク・バボラーク、ピアノ:菊池洋子、演奏:山形交響楽団

というものです。

第1曲め、ヨハン・バプティスト・ヴァンハルは、1739年にボヘミアに生まれ、ウィーンで活動し、1813年に没していますので、チェコゆかりのウィーン古典派の作曲家と言えます。楽器編成と配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、ヴィオラ(5)、チェロ(5)、その右端にコントラバス(3)、中央奥にフルート(2)、オーボエ(2)、右奥にホルン(4)となります。第1楽章:アレグロ。どこか切迫した焦燥感を感じさせるような音楽です。第2楽章:アンダンテ、アリオーソ。優雅でのどかな音楽です。第3楽章:メヌエット〜トリオ。短調で始まり、途中の明るい中間部をはさみ、再び短調に戻って終わります。第4楽章:プレスト。速いテンポで、激しさのある音楽です。うーむ、初めて聴く作曲家、音楽です。モーツァルトやハイドンと同時代。没年が1813年といえば、ベートーヴェンもすでにデビューしていた頃だったことでしょう。

第2曲、バボラークさんのホルン独奏とともに、モーツァルトのホルン協奏曲第2番です。楽器編成は、独奏ホルンに加えて Hrn(2)、Ob(2)、8-7-5-5-3 の弦楽5部。第1楽章:アレグロ、第2楽章:アンダンテ、第3楽章:ロンドの三楽章形式です。冗談好きなモーツァルトが、年上の友人であるホルン奏者ロイトゲープに、「とんまで間抜けでバカのロイトゲープを憐れんで」と自筆譜に書き残したというエピソードはこの曲らしい。なんとなくユーモラスな曲想が頻出するのはそのせいかも。バボラークさんの素晴らしい演奏には、とてもそんな冗談は言えそうにないのですが(^o^)/

第3曲め、ブロウセックの新作、山響からの委嘱作品の世界初演となります。これが良かった〜! 「小さな喜び」と題した作品は、作曲者自身の説明によれば、1920年代のパリを想定し、無調音楽と十二音技法に疲れた耳に、フランス六人組がユーモアや日常生活の感動を取り入れたように、マルティヌーの故郷から七人目のメンバーとして書いたものだそうです。実際、Fl(Picc持ち替え)、Ob、Cl(2:BassCl持ち替え)、Fg、Hrn(2)、Tp、Tb、Timp、Perc(トライアングル、シンバル、グロッケンシュピール、タンバリン、シロフォン、スネアドラム、クラベス)、Harp、Pf に弦5部という多彩な編成ですが響きが混濁することはなく、フランス音楽風の透明な響きを堪能しました。

ここで前半が終わり、15分の休憩です。さっそくロビーに移動、西濱事務局長の話していた山響「モーツァルト交響曲全集」追加盤を購入しました。

4曲め、ドヴォルザークの交響曲第8番です。これまで、どちらかといえば快速系の演奏を好んで聴いてきましたので、バボラークさんの表現が実に印象的でした。一言で表せば「気宇の大きな演奏表現」とでも言いましょうか。特に第2楽章は充分にテンポを落として、大きな音、強い音で壮大さを表すのではなく、例えばじっくりと聴かせるクラリネットのppにおいて、気宇の大きな表現がすごかった。久々に、違うタイプの「ドヴォルザークの8番」を聴きました。楽器編成や作曲者による楽章ごとの指示などは省略して一言だけ言えば、「良かった〜」これに尽きます。

そうそう、今回の演奏会は東北電力の協賛を得ているとのこと、こういう応援は嬉しいことです。以前のように、山響だけでなく東北のオーケストラを積極的に応援していってほしいものです。

日曜のマチネとは言え、終演後はすでにとっぷりと暗く、車中で山響による全集CDから、モーツァルトの「ジュピター」交響曲を聴きながら帰りました。こういう精神的な贅沢を、できるだけ長く楽しみたいものだと思いながら。