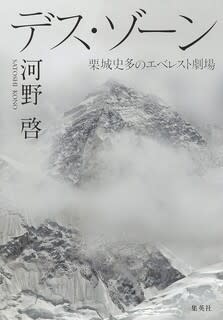

河野啓 「デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場」読了

この本は、2020年 第18回 開高健ノンフィクション賞受賞作だ。

北海道放送のディレクターであった著者が登山家栗城史多について生前の取材や、死後新たに取材したものをまとめている。

登山家栗城史多をウイキペディアで調べてみると、こんな人であったそうだ。残念ながら僕はこの登山家のことについてほとんど記憶はなかった。

『栗城 史多(くりき のぶかず、1982年6月9日 - 2018年5月21日)は、日本の登山家。実業家として個人事務所の株式会社たお代表取締役を務めた。北海道瀬棚郡今金町出身。北海道檜山北高等学校を経て札幌国際大学人文社会学部社会学科を卒業。よしもとクリエイティブ・エージェンシーと2011年9月から業務提携した。

「冒険の共有」をテーマに全国で講演活動を行いながら、年に1、2回ヒマラヤ地域で「単独無酸素」を標榜して高所登山を行っていた。エベレストには、頂上からのインターネット生中継を掲げ、2009年にチベット側、2010年と2011年にネパール側から挑んだが、8,000mに達することが出来ず敗退。2012年に西稜ルートから4度目の挑戦をするも強風により敗退。この時に受傷した凍傷により、のちに右手親指以外の指9本を第二関節まで切断。2015年の5度目、2016年6度目、2017年7度目のエベレスト登山も敗退した。2018年5月に8度目となるエベレスト登山を敢行したが、途中で体調を崩して登頂を断念し、8連敗を喫した直後の5月21日にキャンプ3から下山中に滑落死した。35歳没。』

著者は当初、同郷の登山家に好感をもち、ドキュメンタリーを作成するために長期の取材を続けていた。しかし、取材途中でのトラブルや意見の相違などから2013年ころから徐々に取材の頻度を減らしてきた。その後も登山活動を続けた栗城史多は2018年の登山中の滑落事故で亡くなるのだが、それを機に栗城史多の取材を再開し、この本にまとめた。

世間が思う登山家のイメージというのは、寡黙で人嫌い。山だけにしか興味がない。というようなイメージだが、栗城はまったく違った。そして、取材途中での様々な出来事、その後、滑落事故で亡くなるまでの間に聞こえてきたいろいろな噂から、栗城史多という登山家は一体何者であったのかそれを知りたいというのがその動機であったようだ。

偉大な登山家とは言えなく、むしろ世間や登山界ではむしろ評判は良くなかったようだ。AIにまとめてもらった栗城史多の明暗の評価は以下の内容だった。

『栗城史多さんについての明るい部分としては、彼が日本人初となる世界七大陸最高峰の単独無酸素登頂に挑戦し、その明るいキャラクターで多くの人々から賞賛を受けたことが挙げられます。また、彼は「冒険の共有」をテーマに全国で講演活動を行い、多くの人々にインスピレーションを与えました。

一方、暗い部分としては、彼の登山スタイルが同業者から批判されることもあり、常識とはかけ離れた方法での単独登頂を続けたことが指摘されています。さらに、2018年5月に8度目のエベレスト登山中に滑落死するという悲劇がありました。彼の死は、登山界に大きな衝撃を与えました。』

栗城史多さんの生涯は、多くの成功と困難、そして最終的な悲劇によって特徴づけられています。彼の物語は、冒険と挑戦の精神を象徴するものであり、多くの人々に影響を与え続けています。』

筆者も同じようなことを書いていて、無酸素登頂という言葉に含まれる矛盾や著者の取材中の裏切り行為や奇行とも思えるようなことがあったということを書いている。

それでもこの登山家についてのことを本にしようとしたのか。そこには、「人はどうしてそうなってしまうのか」ということを解明したかったのかもしれないと思った。

その答えのひとつは、自分が理想とする自分像をよく作りすぎた。また、それを他人に広く見せつけたいという欲望が自らを死に追いやってしまったのではないかと著者は考えたようだ。

『夢の共有』という言葉がその両方を象徴しているように見える。自らの夢(=理想の自分像)を広く見せつけたい。ということだったのだろう。

僕は別の意味で「共有」という言葉に胡散臭さを覚えた。

「共有」という言葉はビジネスの中でもよく使われる言葉だ。「みんなに知らせたからトラブルが起こったときはみんな同罪ね。責任逃れはできないよ。」という縛りが生まれるのだが、この人も「共有」という言葉を使って、「失敗してもそれも共有してね。失敗に対して批判はできないよ。」と言っているように思えるのである。なんだかちょっと無責任な臭いがする。登頂をできないことを承知で会費を集めたりクラウドファンディングやスポンサー集めをやっていたのではないかとこの言葉から想像してしまうのである。共有するよりも、冒険なら、ただ一言、「俺を見ろ!」というべきではなかったのだろうか。

実際には、多くの登山家が評価しているように、栗城史多には単独無酸素でエベレストに上れる実力はなかったと考えられている。同時期にはイモトアヤコが世界の高峰に登っていた。タレントが自分と同じように山に登ることをエンターテインメントとして完成させている。また、実力のある登山家たちはもっと短時間でエベレストの登頂を果たしてもいる。

著者はその頃には栗城史多自身も自分でもエベレストには登れないと考えながらも虚勢を張るために無理をする。それが批判を呼びさらにそれを打ち消すように無理をして虚勢を張る。

そんなことをしていると大概は世間やスポンサーからは見捨てられてしまいそうだが、自身の人懐っこい性格から誰も放っておかなかった。

結局、8回目のエベレスト登山の途中に遭難してしまうのだが、最後に選んだルートはその直前に封切られた、「神々の山嶺」で主人公の阿部寛が選んだ南西壁ルートであったそうだ。なんとか、自分の理想の姿を具現したいという焦りが見え見えのようにも思えてくるのである。

タイトルのとおり、自分をドラマの主人公として生き切ったとも言える。しかし、それを完結するために自らが死を選んだとも言えなくない。

登山家を応援していたひとりの言葉が悲しい。

『死ぬつもりで行ったんじゃないかなあ、彼。失敗して下りてきても、現実問題として行くところはなかった。もぬけの殻になるより、英雄として山に死んだ方がいい、って思ったとしても不思議はないよね。』

なんだかオオカミ少年のようにも見えてくる。

著者は、自分も含めて、それを止められる人はいなかったのかと悔やむのである。

こういう人を見ると、ほとんどの人は批判をする側に回るのだが、誰でもどこかでは同じように自分をよく見せようとするのではないだろうか。SNSへの書き込みにはそういうものが溢れている。小さな幸せを一生懸命ひけらかしているのである。僕自身もそういった人たちと同じひとりであるようにも見える。

一歩間違えば自分をそれ以上に美化するために自分を陥れる危険にさらしている。

なんだか最後までザラザラ感が残る1冊であった。

この本は、2020年 第18回 開高健ノンフィクション賞受賞作だ。

北海道放送のディレクターであった著者が登山家栗城史多について生前の取材や、死後新たに取材したものをまとめている。

登山家栗城史多をウイキペディアで調べてみると、こんな人であったそうだ。残念ながら僕はこの登山家のことについてほとんど記憶はなかった。

『栗城 史多(くりき のぶかず、1982年6月9日 - 2018年5月21日)は、日本の登山家。実業家として個人事務所の株式会社たお代表取締役を務めた。北海道瀬棚郡今金町出身。北海道檜山北高等学校を経て札幌国際大学人文社会学部社会学科を卒業。よしもとクリエイティブ・エージェンシーと2011年9月から業務提携した。

「冒険の共有」をテーマに全国で講演活動を行いながら、年に1、2回ヒマラヤ地域で「単独無酸素」を標榜して高所登山を行っていた。エベレストには、頂上からのインターネット生中継を掲げ、2009年にチベット側、2010年と2011年にネパール側から挑んだが、8,000mに達することが出来ず敗退。2012年に西稜ルートから4度目の挑戦をするも強風により敗退。この時に受傷した凍傷により、のちに右手親指以外の指9本を第二関節まで切断。2015年の5度目、2016年6度目、2017年7度目のエベレスト登山も敗退した。2018年5月に8度目となるエベレスト登山を敢行したが、途中で体調を崩して登頂を断念し、8連敗を喫した直後の5月21日にキャンプ3から下山中に滑落死した。35歳没。』

著者は当初、同郷の登山家に好感をもち、ドキュメンタリーを作成するために長期の取材を続けていた。しかし、取材途中でのトラブルや意見の相違などから2013年ころから徐々に取材の頻度を減らしてきた。その後も登山活動を続けた栗城史多は2018年の登山中の滑落事故で亡くなるのだが、それを機に栗城史多の取材を再開し、この本にまとめた。

世間が思う登山家のイメージというのは、寡黙で人嫌い。山だけにしか興味がない。というようなイメージだが、栗城はまったく違った。そして、取材途中での様々な出来事、その後、滑落事故で亡くなるまでの間に聞こえてきたいろいろな噂から、栗城史多という登山家は一体何者であったのかそれを知りたいというのがその動機であったようだ。

偉大な登山家とは言えなく、むしろ世間や登山界ではむしろ評判は良くなかったようだ。AIにまとめてもらった栗城史多の明暗の評価は以下の内容だった。

『栗城史多さんについての明るい部分としては、彼が日本人初となる世界七大陸最高峰の単独無酸素登頂に挑戦し、その明るいキャラクターで多くの人々から賞賛を受けたことが挙げられます。また、彼は「冒険の共有」をテーマに全国で講演活動を行い、多くの人々にインスピレーションを与えました。

一方、暗い部分としては、彼の登山スタイルが同業者から批判されることもあり、常識とはかけ離れた方法での単独登頂を続けたことが指摘されています。さらに、2018年5月に8度目のエベレスト登山中に滑落死するという悲劇がありました。彼の死は、登山界に大きな衝撃を与えました。』

栗城史多さんの生涯は、多くの成功と困難、そして最終的な悲劇によって特徴づけられています。彼の物語は、冒険と挑戦の精神を象徴するものであり、多くの人々に影響を与え続けています。』

筆者も同じようなことを書いていて、無酸素登頂という言葉に含まれる矛盾や著者の取材中の裏切り行為や奇行とも思えるようなことがあったということを書いている。

それでもこの登山家についてのことを本にしようとしたのか。そこには、「人はどうしてそうなってしまうのか」ということを解明したかったのかもしれないと思った。

その答えのひとつは、自分が理想とする自分像をよく作りすぎた。また、それを他人に広く見せつけたいという欲望が自らを死に追いやってしまったのではないかと著者は考えたようだ。

『夢の共有』という言葉がその両方を象徴しているように見える。自らの夢(=理想の自分像)を広く見せつけたい。ということだったのだろう。

僕は別の意味で「共有」という言葉に胡散臭さを覚えた。

「共有」という言葉はビジネスの中でもよく使われる言葉だ。「みんなに知らせたからトラブルが起こったときはみんな同罪ね。責任逃れはできないよ。」という縛りが生まれるのだが、この人も「共有」という言葉を使って、「失敗してもそれも共有してね。失敗に対して批判はできないよ。」と言っているように思えるのである。なんだかちょっと無責任な臭いがする。登頂をできないことを承知で会費を集めたりクラウドファンディングやスポンサー集めをやっていたのではないかとこの言葉から想像してしまうのである。共有するよりも、冒険なら、ただ一言、「俺を見ろ!」というべきではなかったのだろうか。

実際には、多くの登山家が評価しているように、栗城史多には単独無酸素でエベレストに上れる実力はなかったと考えられている。同時期にはイモトアヤコが世界の高峰に登っていた。タレントが自分と同じように山に登ることをエンターテインメントとして完成させている。また、実力のある登山家たちはもっと短時間でエベレストの登頂を果たしてもいる。

著者はその頃には栗城史多自身も自分でもエベレストには登れないと考えながらも虚勢を張るために無理をする。それが批判を呼びさらにそれを打ち消すように無理をして虚勢を張る。

そんなことをしていると大概は世間やスポンサーからは見捨てられてしまいそうだが、自身の人懐っこい性格から誰も放っておかなかった。

結局、8回目のエベレスト登山の途中に遭難してしまうのだが、最後に選んだルートはその直前に封切られた、「神々の山嶺」で主人公の阿部寛が選んだ南西壁ルートであったそうだ。なんとか、自分の理想の姿を具現したいという焦りが見え見えのようにも思えてくるのである。

タイトルのとおり、自分をドラマの主人公として生き切ったとも言える。しかし、それを完結するために自らが死を選んだとも言えなくない。

登山家を応援していたひとりの言葉が悲しい。

『死ぬつもりで行ったんじゃないかなあ、彼。失敗して下りてきても、現実問題として行くところはなかった。もぬけの殻になるより、英雄として山に死んだ方がいい、って思ったとしても不思議はないよね。』

なんだかオオカミ少年のようにも見えてくる。

著者は、自分も含めて、それを止められる人はいなかったのかと悔やむのである。

こういう人を見ると、ほとんどの人は批判をする側に回るのだが、誰でもどこかでは同じように自分をよく見せようとするのではないだろうか。SNSへの書き込みにはそういうものが溢れている。小さな幸せを一生懸命ひけらかしているのである。僕自身もそういった人たちと同じひとりであるようにも見える。

一歩間違えば自分をそれ以上に美化するために自分を陥れる危険にさらしている。

なんだか最後までザラザラ感が残る1冊であった。