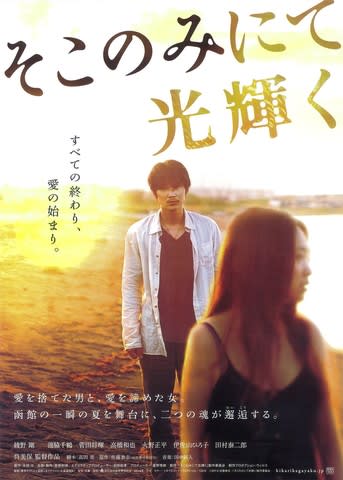

『そこのみにて光輝く』 呉美保監督 ☆☆☆

評判が良い映画のようだったので日本版ブルーレイを購入して鑑賞。が、個人的にはさほどの感動はなかった。というか、駄作とは言わないがピンと来なかった。

採掘場の事故で人を死なせた達夫(綾野剛)は仕事を辞め、パチンコと散歩の無気力な日々を送っている。ある時、仮釈放中の拓児(菅田将暉)と姉の千夏(池脇千鶴)と知り合い、後日、千夏が体を売っていることを知る。千夏は会社経営者・中島(高橋和也)の愛人で、その縁で中島が拓児の保証人になっている。達夫と千夏は一夜をともにし、達夫は千夏に風俗の仕事を辞めてくれと頼んで罵倒され、中島に千夏と別れてくれと頼みに行ってボコられる。達夫は拓司と一緒に採掘場の仕事に戻り、千夏と結婚する決心をする。それにこたえて、千夏も中島と別れようとするが、嫉妬に狂った中島は…。

とりあえず、千夏と拓司の一家の状況が悲惨きわまりない。おそらく現代日本においてほぼ最底辺だろう。貧乏、父親寝たきり、娘は不倫と売春、息子は前科者で仮釈放中。父親は単に寝たきりではなく性欲だけ旺盛な性欲魔人と化しているので、母親が昼間から子供がいるその隣の部屋で交わってやるか、あるいは娘の千夏が手淫してやるしかないという日々。生活を支える千夏は愛人業と風俗で収入を得ているが、贅沢できるわけでもなく、最底辺の極貧生活を維持するのが精いっぱい。いやー、たまらん。ここに、仕事で人を死なせて屈折し、無気力になっている達夫が絡む。メッチャ暗い。

物語の基本構造は、悲惨な境遇にある彼らが寄り添ってなんとか希望を見出し、運命や不幸に抗おうとするが、なかなかうまくいかない、というものである。うまくいかないのは、主に中島のせいである。

しかし最近の邦画は、『オーバーフェンス』や『永い言い訳』もそうだったが、痛々しくてやりきれない話が多いね。そしてそういう映画が概して評価が高いんだけど、そんなにいいかなあ。

人生の辛さ苦しみは確かに文学的主題になりやすく、そういう題材の文学や映画に色々と傑作があるのは知っているし、否定しないが、逆に重く苦しい、悲惨な題材だから作品に価値があるってことにならないのは言うまでもない。つまり、深刻な話の方が笑える話より価値があるわけではない。映画も文学も要するに美的なものであり、ポエジーがその生命だ。立派なメッセージを言おうとしている駄作もあるし、バカバカしいことしか言ってない傑作だってある。

どんどん話が脇道にそれるが、結局のところ、人生の苦悩がポピュラーな文学的主題なのは人々の関心を惹きつけやすいからだと思う。10代の若者をターゲットにしたポップソングで失恋の歌が多いのは、それが10代の若者のポピュラーな悩みだからだ。国が貧しければ貧困がポピュラーな主題になるし、封建的社会では身分の違いがポピュラーな主題になる。人間は、自分が悩んでいることを語られると否応なく惹きつけられる傾向があり、従って、人生の苦悩が文学的主題として王道なのは、より多くの読者・観客を惹きつけようというマーケティングの問題ってことだ。まあちょっと極端かも知れないが、私はそれぐらいに思っている。

従ってこういう暗くてやりきれない映画が傑作であるか否かは、主題の深刻さではなく、それをどこまで詩的に昇華しているかにかかっている。ちゃんと昇華できていなければ、いかにテーマが深刻であってもペケである。

芸術において苦悩がどのように昇華されるかは様々で、たとえば溝口監督みたいに人間の無力を宿命的に突き放して描く方法もあれば、スタインベックやパール・バックのように、逆境における人間の逞しさや生命力をあぶり出すように描く方法もある。共通する重要な条件があるとすれば、センチメンタリズムとキッチュの排除だろう。これらが入り込むと単なるお涙頂戴か、ワイドショー的な見世物へとなり下がってしまう。

ではこの映画はどうかというと、とりあえず安直なキッチュは排除されているように思う。風俗や愛人業の話も、「ああかわいそう」という紋切り型だけでなくヒリヒリする痛みがあるし、ヒロインの千夏は狡さや卑しさもある女に描かれている。それは拓司も、達夫も同じである。このヒリヒリする痛みにはリアリティがあって、それがこの映画の長所となっている。

では、それがどこまで詩的に昇華されているか。ストーリー的には、達夫、千夏、拓司の行動はほぼ破綻する。拓司は監獄に戻っていき、千夏は父親を殺そうとする。達夫はこの物語の中で、なんとか事態を改善しようと努力する唯一の人間だが、結末でも突破口は見えない。彼が今後も希望を持ち続けることができるかどうか、観客には見えない。千夏の母親はもはやすべてに無関心である。映画を支配するのは悲劇の高貴さや希望を見つめる人間の美しさというよりも、どんよりした閉塞感と諦念である。それはあくまでリアルな閉塞感であって、たとえば溝口のような神話的無常観ではない。一方で、ストーリーテリングにエンタメ的な仕掛けが凝らされているわけでもない。

とても深刻ぶったこの映画のトーンも気になる。なぜ深刻ぶってはダメなのか? アイロニーが死に、客観性がなくなり、情緒的な感情移入が要求されるからである。それは形を変えたセンチメンタリズムではないか。事故で人を死なせたため世をすねている主人公という設定がすでにセンチメンタルだが、映画の前半では達夫が酔っ払ってゲロ吐いたり、やけくそ気味に暴言を吐いたりする場面が多い。監督は登場人物を突き放すより観客に同情してもらいたがっているか、または自分が同情している。

まあ色々思いつくままに書いたが、結局この映画の陰鬱さはどうもベタベタしていていやらしいな、というのが私の正直な感想なのである。もっともっと悲惨な人生を扱った『西鶴一代女』や『山椒大夫』に存在するあの明澄性、崇高さへとつながっていく澄み切った感性がない。こういうのは苦手だ。趣味の問題と思ってもらって構わない。

本作は佐藤泰志原作の「函館三部作」のひとつらしいが、私は第一作『海炭市叙景』の方がずっと良かったと思う。あれも暗く救いようのない物語だったが、それを群像劇にすることで、個々の状況を越えた普遍的な抒情性を浮かび上がらせていた。

評判が良い映画のようだったので日本版ブルーレイを購入して鑑賞。が、個人的にはさほどの感動はなかった。というか、駄作とは言わないがピンと来なかった。

採掘場の事故で人を死なせた達夫(綾野剛)は仕事を辞め、パチンコと散歩の無気力な日々を送っている。ある時、仮釈放中の拓児(菅田将暉)と姉の千夏(池脇千鶴)と知り合い、後日、千夏が体を売っていることを知る。千夏は会社経営者・中島(高橋和也)の愛人で、その縁で中島が拓児の保証人になっている。達夫と千夏は一夜をともにし、達夫は千夏に風俗の仕事を辞めてくれと頼んで罵倒され、中島に千夏と別れてくれと頼みに行ってボコられる。達夫は拓司と一緒に採掘場の仕事に戻り、千夏と結婚する決心をする。それにこたえて、千夏も中島と別れようとするが、嫉妬に狂った中島は…。

とりあえず、千夏と拓司の一家の状況が悲惨きわまりない。おそらく現代日本においてほぼ最底辺だろう。貧乏、父親寝たきり、娘は不倫と売春、息子は前科者で仮釈放中。父親は単に寝たきりではなく性欲だけ旺盛な性欲魔人と化しているので、母親が昼間から子供がいるその隣の部屋で交わってやるか、あるいは娘の千夏が手淫してやるしかないという日々。生活を支える千夏は愛人業と風俗で収入を得ているが、贅沢できるわけでもなく、最底辺の極貧生活を維持するのが精いっぱい。いやー、たまらん。ここに、仕事で人を死なせて屈折し、無気力になっている達夫が絡む。メッチャ暗い。

物語の基本構造は、悲惨な境遇にある彼らが寄り添ってなんとか希望を見出し、運命や不幸に抗おうとするが、なかなかうまくいかない、というものである。うまくいかないのは、主に中島のせいである。

しかし最近の邦画は、『オーバーフェンス』や『永い言い訳』もそうだったが、痛々しくてやりきれない話が多いね。そしてそういう映画が概して評価が高いんだけど、そんなにいいかなあ。

人生の辛さ苦しみは確かに文学的主題になりやすく、そういう題材の文学や映画に色々と傑作があるのは知っているし、否定しないが、逆に重く苦しい、悲惨な題材だから作品に価値があるってことにならないのは言うまでもない。つまり、深刻な話の方が笑える話より価値があるわけではない。映画も文学も要するに美的なものであり、ポエジーがその生命だ。立派なメッセージを言おうとしている駄作もあるし、バカバカしいことしか言ってない傑作だってある。

どんどん話が脇道にそれるが、結局のところ、人生の苦悩がポピュラーな文学的主題なのは人々の関心を惹きつけやすいからだと思う。10代の若者をターゲットにしたポップソングで失恋の歌が多いのは、それが10代の若者のポピュラーな悩みだからだ。国が貧しければ貧困がポピュラーな主題になるし、封建的社会では身分の違いがポピュラーな主題になる。人間は、自分が悩んでいることを語られると否応なく惹きつけられる傾向があり、従って、人生の苦悩が文学的主題として王道なのは、より多くの読者・観客を惹きつけようというマーケティングの問題ってことだ。まあちょっと極端かも知れないが、私はそれぐらいに思っている。

従ってこういう暗くてやりきれない映画が傑作であるか否かは、主題の深刻さではなく、それをどこまで詩的に昇華しているかにかかっている。ちゃんと昇華できていなければ、いかにテーマが深刻であってもペケである。

芸術において苦悩がどのように昇華されるかは様々で、たとえば溝口監督みたいに人間の無力を宿命的に突き放して描く方法もあれば、スタインベックやパール・バックのように、逆境における人間の逞しさや生命力をあぶり出すように描く方法もある。共通する重要な条件があるとすれば、センチメンタリズムとキッチュの排除だろう。これらが入り込むと単なるお涙頂戴か、ワイドショー的な見世物へとなり下がってしまう。

ではこの映画はどうかというと、とりあえず安直なキッチュは排除されているように思う。風俗や愛人業の話も、「ああかわいそう」という紋切り型だけでなくヒリヒリする痛みがあるし、ヒロインの千夏は狡さや卑しさもある女に描かれている。それは拓司も、達夫も同じである。このヒリヒリする痛みにはリアリティがあって、それがこの映画の長所となっている。

では、それがどこまで詩的に昇華されているか。ストーリー的には、達夫、千夏、拓司の行動はほぼ破綻する。拓司は監獄に戻っていき、千夏は父親を殺そうとする。達夫はこの物語の中で、なんとか事態を改善しようと努力する唯一の人間だが、結末でも突破口は見えない。彼が今後も希望を持ち続けることができるかどうか、観客には見えない。千夏の母親はもはやすべてに無関心である。映画を支配するのは悲劇の高貴さや希望を見つめる人間の美しさというよりも、どんよりした閉塞感と諦念である。それはあくまでリアルな閉塞感であって、たとえば溝口のような神話的無常観ではない。一方で、ストーリーテリングにエンタメ的な仕掛けが凝らされているわけでもない。

とても深刻ぶったこの映画のトーンも気になる。なぜ深刻ぶってはダメなのか? アイロニーが死に、客観性がなくなり、情緒的な感情移入が要求されるからである。それは形を変えたセンチメンタリズムではないか。事故で人を死なせたため世をすねている主人公という設定がすでにセンチメンタルだが、映画の前半では達夫が酔っ払ってゲロ吐いたり、やけくそ気味に暴言を吐いたりする場面が多い。監督は登場人物を突き放すより観客に同情してもらいたがっているか、または自分が同情している。

まあ色々思いつくままに書いたが、結局この映画の陰鬱さはどうもベタベタしていていやらしいな、というのが私の正直な感想なのである。もっともっと悲惨な人生を扱った『西鶴一代女』や『山椒大夫』に存在するあの明澄性、崇高さへとつながっていく澄み切った感性がない。こういうのは苦手だ。趣味の問題と思ってもらって構わない。

本作は佐藤泰志原作の「函館三部作」のひとつらしいが、私は第一作『海炭市叙景』の方がずっと良かったと思う。あれも暗く救いようのない物語だったが、それを群像劇にすることで、個々の状況を越えた普遍的な抒情性を浮かび上がらせていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます