須賀神社さんの次は今度こそ西念寺さん。でも…。どう行くべきか?というのも、須賀神社さんの前にある道は片方が下り階段なんである。しかも大分長い。

四ッ谷の中は細い道が多い。行き止まりも多いし、坂道も多い。散策には天敵とも言える迷子になれと言わんばかりの地図です。でまあ…、高低差は無視して、地図で見て近道を選んで階段を降りる。

と。地図で西念寺さんを検索してみると分かるんですけど、この辺りはいくつも寺があるんですよ。もう~~~っ!!一体どれが西念寺さんなんだ~~。

坂を登っていちいち確かめるのは嫌だ。そこで頼りにしたのは坂の名前です。「東福院坂」にあるのは東福院さん。「観音坂」は…。忘れた。とにかく、西念寺さんに到着!

と。入り口に説明板発見「服部半蔵は、徳川家康の旧臣で、槍の名手として、また伊賀ものの指導者として知られている。

主君、家康の長男信康が切腹のおり、半蔵は介錯することを命ぜられたが、ついに果たせずが出来ず、後に半蔵は信康の冥福を祈るため仏門に入った。

天正18年(1590)家康に従い江戸に入国し、麹町清水谷に庵居を設け、信康の遺髪をここに埋め、霊を弔った。文禄2年(1593)家康より寺院を建立するように内命を受けたがこれを果たせず、慶長元年(1596)11月14日、55歳で死去した。

その後、同所に寺院の建立が成り、山号、寺号は半蔵の法名から「専称山安養院西念寺」となった。

寛永11年(1634)江戸城外郭拡張に伴う外濠新設のため西念寺は現在地に移転した。」

う~ん。やっぱなあ。なんか四ッ谷に西念寺があるのって変だと思ったんだよね。

江戸城跡の皇居、千鳥ヶ淵の南に半蔵濠ってあるじゃないですか。半蔵濠と桜田濠と分ける所に半蔵門があるんですよ。半蔵門の由来が、服部半蔵の屋敷が近くにあったから。だったと思うんですが、四ッ谷では半蔵門から遠いと思うんだよね。伊賀ものの指導者だから近所に伊賀ものの家もあれこれあったんだろうけど、その場合お頭の半蔵の屋敷より外側にあると思うの。調べてないけど、「半蔵門」の名前が出来たのって、移転する前じゃないのかな?四ッ谷と半蔵門駅の間に麹町駅があるから、元々はそっちにあったんだろうし…。あ。ちょっとすっきりした。

西念寺さんの本堂です。

西念寺さんの本堂です。

西念寺さんには「槍の半蔵」の異名を持つ半蔵が徳川家康より拝領したと伝えられる槍が残っています。ただし、穂先と柄の一部が欠けてしまい、全長258センチ分しか現存していません。それでも戦国時代の槍ですから貴重な歴史標本です。ただし、建物の中にあるから見れませんでした~。残念。

でもいいの。ここへ来た目的は服部半蔵の墓ですから。

またまた墓探しか!?と及び腰だったんですが、思いのほかあっさり見つかりました。

感慨深いです。服部半蔵って業績云々じゃなく、テレビや映画に出て来る有名人だもの。やっぱ、伊賀忍者の頭領というのが今どきの私のイメージだったからね。

たとえ本当は家康の三河以来の旧臣で、家康16将の一人に数えられていても、三方原の戦い(1572)や小田原攻(1590)で戦ってても、そんなん『伊賀もの』の頭領って方がインパクトあるものね。

ってことでなにはともあれ手を合わす。

さて…。

ん??

奥にある墓石もなんか古いぞ?

あれはなんだ~?

と、行ってみたらこれがっ!!

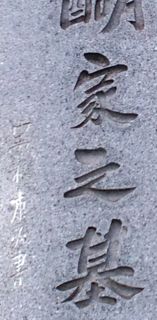

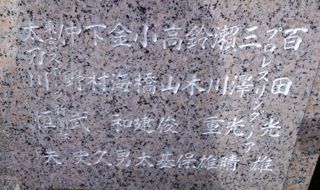

岡崎三郎信康供養塔

岡崎三郎信康供養塔

殿~~っ!!

っていうか、殿家康の息子だから若殿ですね。半蔵の主人です。信康の遺髪を埋めた麹町清水谷の庵は半蔵の死後寺となり、その後の江戸城の外濠建設の為移転したから供養塔の下に遺髪は埋まってないんでしょうが、供養塔は作ってあってこれも移転したんですね。

っていうか、殿家康の息子だから若殿ですね。半蔵の主人です。信康の遺髪を埋めた麹町清水谷の庵は半蔵の死後寺となり、その後の江戸城の外濠建設の為移転したから供養塔の下に遺髪は埋まってないんでしょうが、供養塔は作ってあってこれも移転したんですね。

なんか、感無量です。半蔵の心の主人は信康だったんだろうなあ…。その殿の切腹を回避出来ず、あまつさえ介錯を命じられた半蔵の心中やいかにっ!!ってなもんだ。

あ、説明板発見「西念寺を開山した服部半蔵が、徳川家康の長男信康(岡崎三郎信康)の菩提を弔うため、文禄2年(1593)に建立した五輪塔形の供養塔で、高さは269、7センチ。

信康は、永禄3年(1559)に生まれ、幼少時は今川氏の人質として駿府で過ごした。

永禄10年(1567)岡崎に帰り、織田信長の娘をめとり、元亀元年(1570)岡崎城主となったが、天正7年(1579)武田勝頼と内通したとの嫌疑により家康から切腹を命じられた。」だそうです。

wikiによりますと、岡崎信康は天成7年(1579)10月5日、享年21歳。う~ん、若いのう。

信康くんの初陣は17歳で長篠の戦い。勇猛果敢のいくつも軍功を挙げてます。

で、切腹の経緯ですが、これ…。酷いなあ。つーか、嫁姑問題のとばっちりじゃん。

嫁、つまり織田信長の娘ね。んで姑は今川の血を引く築山殿。つーか家康の正室です。この二人の仲が悪かったんだね。んで、嫁が「義母築山殿は武田と内通している」とか織田へ手紙を出してるんだね。まあ、戦国時代、女性はスパイも仕事のうちですが…。だからってダンナの母親が嫌いだからって「夫の信康とも不仲です」とか書くってあんた…。そんで織田信長が存命(織田信長の死亡は1582年6月)してる時に、徳川家康がたとえ長男であってもかばえるハズねえじやん!!

んで、具体的に嫁姑問題ってどんなんだ?

更に調べましたよ。

岡崎信康の嫁、織田信長の娘徳姫は永禄2年(1559)に生まれ、8歳の永禄10年(1567)に嫁ぎ天正4年(1576)と翌5年(1577)に娘を出産。しかしいつまでも嫡子が生まれないのを心配した姑の築山殿が側室を迎えさせた。

これが原因か~ 。

。

つーか、昨年のNHKの大河ドラマ『江』でも主人公が苦しんでいた問題ですね。

や。真相はわからないよ?でも徳姫って8歳で嫁がされてます。遠くからどんどん偉大になっていく父信長を見てたんだろうなあ。そんで徳姫の側にいた女性があれこれ吹き込んでたら~。ケッケッケッ とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。

とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。

史実では、家康も信長も息子・娘の夫婦仲が悪いのを心配して見に来てるという史料が残ってるんだって。

でもなあ、徳姫と信康って同じ年だったんです。だから信康が切腹を命じられた時は共に20歳。勇猛果敢な信康に、嫁姑問題が解決出来るハズがないぜ。なんか、夫婦仲云々だけでなく裏にいろんな人のいろんな思惑があったんだろうけど、なんか信康くんはハメられたんだろうなあ。御愁傷様です 。

。

ちなみに、信康くんの母、築山殿も信康くんが切腹する数日前に死去してます。彼女は家康の家臣に切られてます。

築山殿は今川義元の姪でした。既に織田に倒された今川の出です。利用価値はないものね。この辺にも何やらきな臭い真実が歴史の闇に隠されてそうだ。

でも歴史では結局徳川家康が覇王だからね。真実は今更分からないよね。都合の悪い真実なんか消してますって!

ああ、諸行無常なり。(最近こればっか)

西念寺にしだれ桜が見頃でした。

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

四ッ谷の中は細い道が多い。行き止まりも多いし、坂道も多い。散策には天敵とも言える迷子になれと言わんばかりの地図です。でまあ…、高低差は無視して、地図で見て近道を選んで階段を降りる。

と。地図で西念寺さんを検索してみると分かるんですけど、この辺りはいくつも寺があるんですよ。もう~~~っ!!一体どれが西念寺さんなんだ~~。

坂を登っていちいち確かめるのは嫌だ。そこで頼りにしたのは坂の名前です。「東福院坂」にあるのは東福院さん。「観音坂」は…。忘れた。とにかく、西念寺さんに到着!

と。入り口に説明板発見「服部半蔵は、徳川家康の旧臣で、槍の名手として、また伊賀ものの指導者として知られている。

主君、家康の長男信康が切腹のおり、半蔵は介錯することを命ぜられたが、ついに果たせずが出来ず、後に半蔵は信康の冥福を祈るため仏門に入った。

天正18年(1590)家康に従い江戸に入国し、麹町清水谷に庵居を設け、信康の遺髪をここに埋め、霊を弔った。文禄2年(1593)家康より寺院を建立するように内命を受けたがこれを果たせず、慶長元年(1596)11月14日、55歳で死去した。

その後、同所に寺院の建立が成り、山号、寺号は半蔵の法名から「専称山安養院西念寺」となった。

寛永11年(1634)江戸城外郭拡張に伴う外濠新設のため西念寺は現在地に移転した。」

う~ん。やっぱなあ。なんか四ッ谷に西念寺があるのって変だと思ったんだよね。

江戸城跡の皇居、千鳥ヶ淵の南に半蔵濠ってあるじゃないですか。半蔵濠と桜田濠と分ける所に半蔵門があるんですよ。半蔵門の由来が、服部半蔵の屋敷が近くにあったから。だったと思うんですが、四ッ谷では半蔵門から遠いと思うんだよね。伊賀ものの指導者だから近所に伊賀ものの家もあれこれあったんだろうけど、その場合お頭の半蔵の屋敷より外側にあると思うの。調べてないけど、「半蔵門」の名前が出来たのって、移転する前じゃないのかな?四ッ谷と半蔵門駅の間に麹町駅があるから、元々はそっちにあったんだろうし…。あ。ちょっとすっきりした。

西念寺さんの本堂です。

西念寺さんの本堂です。西念寺さんには「槍の半蔵」の異名を持つ半蔵が徳川家康より拝領したと伝えられる槍が残っています。ただし、穂先と柄の一部が欠けてしまい、全長258センチ分しか現存していません。それでも戦国時代の槍ですから貴重な歴史標本です。ただし、建物の中にあるから見れませんでした~。残念。

でもいいの。ここへ来た目的は服部半蔵の墓ですから。

またまた墓探しか!?と及び腰だったんですが、思いのほかあっさり見つかりました。

感慨深いです。服部半蔵って業績云々じゃなく、テレビや映画に出て来る有名人だもの。やっぱ、伊賀忍者の頭領というのが今どきの私のイメージだったからね。

たとえ本当は家康の三河以来の旧臣で、家康16将の一人に数えられていても、三方原の戦い(1572)や小田原攻(1590)で戦ってても、そんなん『伊賀もの』の頭領って方がインパクトあるものね。

ってことでなにはともあれ手を合わす。

さて…。

ん??

奥にある墓石もなんか古いぞ?

あれはなんだ~?

と、行ってみたらこれがっ!!

岡崎三郎信康供養塔

岡崎三郎信康供養塔殿~~っ!!

っていうか、殿家康の息子だから若殿ですね。半蔵の主人です。信康の遺髪を埋めた麹町清水谷の庵は半蔵の死後寺となり、その後の江戸城の外濠建設の為移転したから供養塔の下に遺髪は埋まってないんでしょうが、供養塔は作ってあってこれも移転したんですね。

っていうか、殿家康の息子だから若殿ですね。半蔵の主人です。信康の遺髪を埋めた麹町清水谷の庵は半蔵の死後寺となり、その後の江戸城の外濠建設の為移転したから供養塔の下に遺髪は埋まってないんでしょうが、供養塔は作ってあってこれも移転したんですね。なんか、感無量です。半蔵の心の主人は信康だったんだろうなあ…。その殿の切腹を回避出来ず、あまつさえ介錯を命じられた半蔵の心中やいかにっ!!ってなもんだ。

あ、説明板発見「西念寺を開山した服部半蔵が、徳川家康の長男信康(岡崎三郎信康)の菩提を弔うため、文禄2年(1593)に建立した五輪塔形の供養塔で、高さは269、7センチ。

信康は、永禄3年(1559)に生まれ、幼少時は今川氏の人質として駿府で過ごした。

永禄10年(1567)岡崎に帰り、織田信長の娘をめとり、元亀元年(1570)岡崎城主となったが、天正7年(1579)武田勝頼と内通したとの嫌疑により家康から切腹を命じられた。」だそうです。

wikiによりますと、岡崎信康は天成7年(1579)10月5日、享年21歳。う~ん、若いのう。

信康くんの初陣は17歳で長篠の戦い。勇猛果敢のいくつも軍功を挙げてます。

で、切腹の経緯ですが、これ…。酷いなあ。つーか、嫁姑問題のとばっちりじゃん。

嫁、つまり織田信長の娘ね。んで姑は今川の血を引く築山殿。つーか家康の正室です。この二人の仲が悪かったんだね。んで、嫁が「義母築山殿は武田と内通している」とか織田へ手紙を出してるんだね。まあ、戦国時代、女性はスパイも仕事のうちですが…。だからってダンナの母親が嫌いだからって「夫の信康とも不仲です」とか書くってあんた…。そんで織田信長が存命(織田信長の死亡は1582年6月)してる時に、徳川家康がたとえ長男であってもかばえるハズねえじやん!!

んで、具体的に嫁姑問題ってどんなんだ?

更に調べましたよ。

岡崎信康の嫁、織田信長の娘徳姫は永禄2年(1559)に生まれ、8歳の永禄10年(1567)に嫁ぎ天正4年(1576)と翌5年(1577)に娘を出産。しかしいつまでも嫡子が生まれないのを心配した姑の築山殿が側室を迎えさせた。

これが原因か~

。

。つーか、昨年のNHKの大河ドラマ『江』でも主人公が苦しんでいた問題ですね。

や。真相はわからないよ?でも徳姫って8歳で嫁がされてます。遠くからどんどん偉大になっていく父信長を見てたんだろうなあ。そんで徳姫の側にいた女性があれこれ吹き込んでたら~。ケッケッケッ

とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。

とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。史実では、家康も信長も息子・娘の夫婦仲が悪いのを心配して見に来てるという史料が残ってるんだって。

でもなあ、徳姫と信康って同じ年だったんです。だから信康が切腹を命じられた時は共に20歳。勇猛果敢な信康に、嫁姑問題が解決出来るハズがないぜ。なんか、夫婦仲云々だけでなく裏にいろんな人のいろんな思惑があったんだろうけど、なんか信康くんはハメられたんだろうなあ。御愁傷様です

。

。ちなみに、信康くんの母、築山殿も信康くんが切腹する数日前に死去してます。彼女は家康の家臣に切られてます。

築山殿は今川義元の姪でした。既に織田に倒された今川の出です。利用価値はないものね。この辺にも何やらきな臭い真実が歴史の闇に隠されてそうだ。

でも歴史では結局徳川家康が覇王だからね。真実は今更分からないよね。都合の悪い真実なんか消してますって!

ああ、諸行無常なり。(最近こればっか)

西念寺にしだれ桜が見頃でした。

これ、珍しいよね。

これ、珍しいよね。

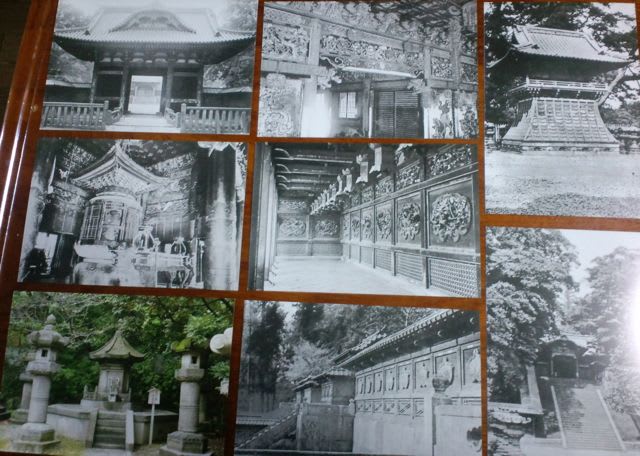

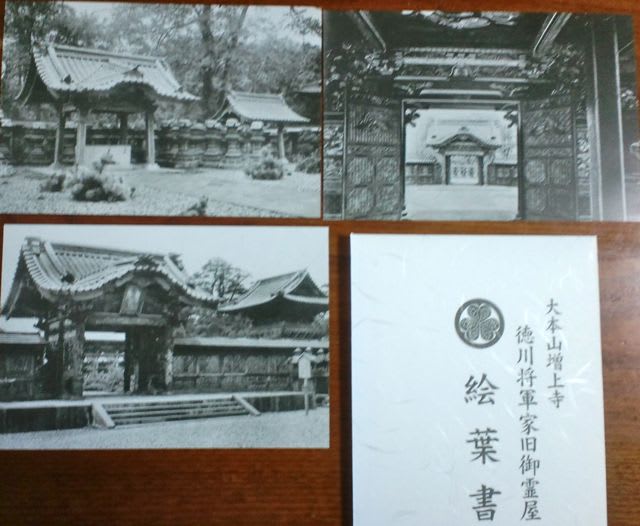

芝増上寺とブログを書く為に、江戸時代の特に女性の生涯をだいぶん調べました。その中で気づいたんですが、徳川将軍家で正室から産まれた将軍っていないんですよ。かろうじて、徳川秀忠・お江夫妻から生まれた三代家光が継室(後妻)の子でした。わかりにくい?お江は秀忠の正室じゃなくて後妻なんですよ。

芝増上寺とブログを書く為に、江戸時代の特に女性の生涯をだいぶん調べました。その中で気づいたんですが、徳川将軍家で正室から産まれた将軍っていないんですよ。かろうじて、徳川秀忠・お江夫妻から生まれた三代家光が継室(後妻)の子でした。わかりにくい?お江は秀忠の正室じゃなくて後妻なんですよ。 鷹司孝子の墓近景

鷹司孝子の墓近景 徳川亀松の墓

徳川亀松の墓

お奈津の方の墓

お奈津の方の墓

こちらは小鳥供養塔。

こちらは小鳥供養塔。 回向院の門

回向院の門 力塚(相撲関係石碑群)

力塚(相撲関係石碑群)

犬猫供養塔

犬猫供養塔 わんことにゃんこ

わんことにゃんこ 俗名 中村勘三郎 施主 中村小勘

俗名 中村勘三郎 施主 中村小勘

約左へ二00M

約左へ二00M

鼠小僧次郎吉の墓

鼠小僧次郎吉の墓

大日本東京芝三縁山増上寺境内全図

大日本東京芝三縁山増上寺境内全図

。

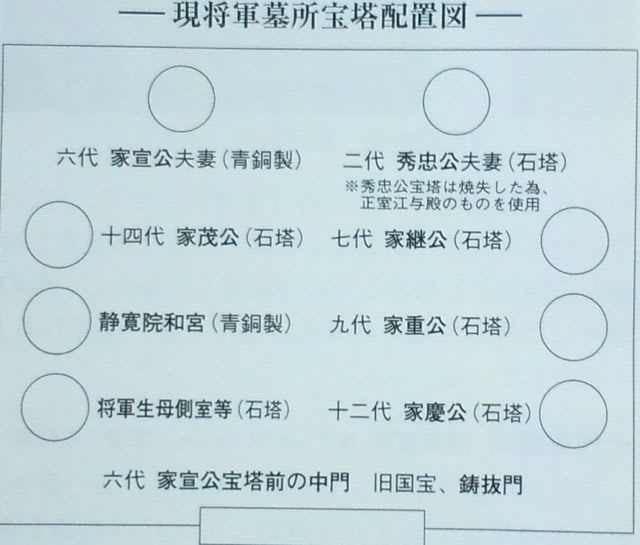

。 静寛院和宮(青銅製)の墓。

静寛院和宮(青銅製)の墓。 14代徳川家茂の墓(石塔)。

14代徳川家茂の墓(石塔)。 六代徳川家宣公夫妻(青銅製)の墓

六代徳川家宣公夫妻(青銅製)の墓 七代徳川家継の墓(石塔)

七代徳川家継の墓(石塔) 9代徳川家重の墓(石塔)。

9代徳川家重の墓(石塔)。 12代徳川家慶の墓(石塔)

12代徳川家慶の墓(石塔)

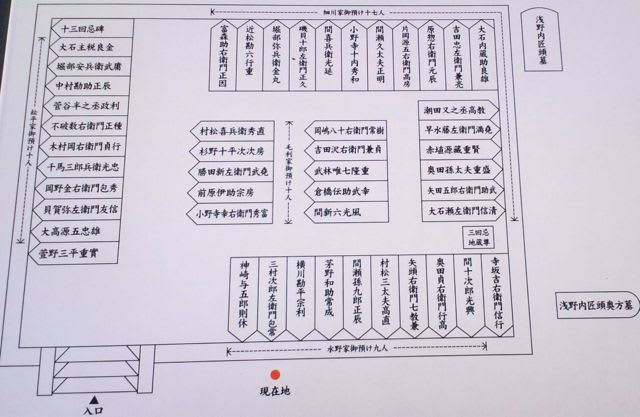

こっちが安兵衛の義父のお墓です。

こっちが安兵衛の義父のお墓です。 大石主税吉金の墓

大石主税吉金の墓 大石内蔵助良雄の墓

大石内蔵助良雄の墓 浅野内匠頭長矩の墓

浅野内匠頭長矩の墓

多宝塔

多宝塔 なかなかに色鮮やかです。多宝塔に向かい降りて行く階段もこうワクワク感が盛り上がりいい感じなんですが、多宝塔の背後にある紀州徳川家墓所も凄いです。

なかなかに色鮮やかです。多宝塔に向かい降りて行く階段もこうワクワク感が盛り上がりいい感じなんですが、多宝塔の背後にある紀州徳川家墓所も凄いです。

狩野探幽の墓。

狩野探幽の墓。

細川家清高院の墓。

細川家清高院の墓。 こんな墓もある。

こんな墓もある。 更にこんなのも。

更にこんなのも。 河上彦斎(げんさい)の墓。

河上彦斎(げんさい)の墓。 肥後細川家の墓。

肥後細川家の墓。

左の墓は狩野常信(父)・周信(子)・養信のお墓です。

左の墓は狩野常信(父)・周信(子)・養信のお墓です。

左の画像で女性が手を合わせてる墓がソレ。

左の画像で女性が手を合わせてる墓がソレ。

亀。これって、中国の墓にあっては亀の背に石碑が置いてあることは多いんですが…。これは壊れちゃったかな~?

亀。これって、中国の墓にあっては亀の背に石碑が置いてあることは多いんですが…。これは壊れちゃったかな~?