3度目の訪問でようやく撮影できた画像です。(撮影失敗の訳は昨日の記事をご覧ください)

2017年4月2日に洗足池を訪問。桜広場の一角に勝海舟夫妻のお墓があります。

説明板発見:勝海舟夫妻のお墓

勝海舟、諱は嘉邦、初め麟太郎。後に安房または、安芳と改め、海舟と号した。文政6年(1823)江戸に生まれる。幕臣として万延元年(1860)咸臨丸で渡米。海軍奉行となり、明治元年(1868)江戸開城に尽力する。

維新後は海軍卿、伯爵、枢密顧問官などを歴任し、漢詩、書を好み、高橋泥舟、山岡鉄舟と共に幕末の三舟と称せられた。

洗足池やその周辺の風光を愛し、明治32年(1899)没後遺言によりこの地に葬られた。

別荘洗足軒(現在は大森六中)で次の歌を詠まれた。

『千束村の別所に 楓樹数株を植えて うゑをかば よしや人こそ 訪はずとも 秋はにしきを 織りいだすらむ 染めいづる 此の山かげの 紅葉は 残す心の にしきとも見よ』(飛川歌集より)

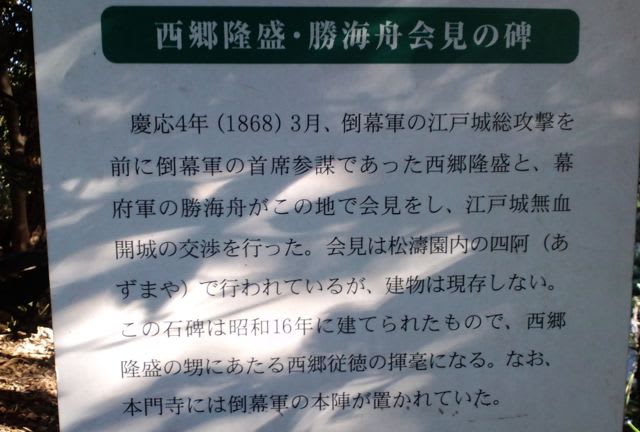

洗足池駅から西廻りに散策路を進むと、壁に説明板がある。

勝海舟別邸(洗足軒)跡

勝海舟(1823−99)の別邸は戦後間もなく焼失しましたが、茅葺器の農家風の建物でした。

鳥羽・伏見の戦い(1868)で幕府軍が敗れると、徳川慶喜より幕府側の代表として任じられた海舟は、官軍の参謀西郷隆盛(南洲)と会見するため、官軍の本陣が置かれた池上本門寺に赴きました。

その会見により江戸城は平和的に開けた渡され、江戸の町は戦禍を免れたのです。海舟は江戸庶民の大恩人と言えるでしょう。

その際、通りかかった洗足池の深山の趣ある自然に感嘆し、池畔の茶屋で休息したことが縁となり、農学者津田仙(津田塾大学創始者、梅子の父)の仲立ちで土地を求めました。明治24年(1891)自ら洗足軒と名付けた別邸を建築し次のような歌を詠んでいます。

池のもに 月影清き今宵しも うき世の塵の跡だにもなし

晩年海舟は晴耕雨読の生活の中で、楓、桜、松、秋の草々などを移し替え次のようにも読んでいます。

うゑをかば よしや人こそ訪はずとも 秋はにしきを織りいだすらむ

明治32年(1899)77歳で没しましたが、「富士を見ながら土に入りたい」との思いから、生前より別邸背後の丘に墓所を造りました。

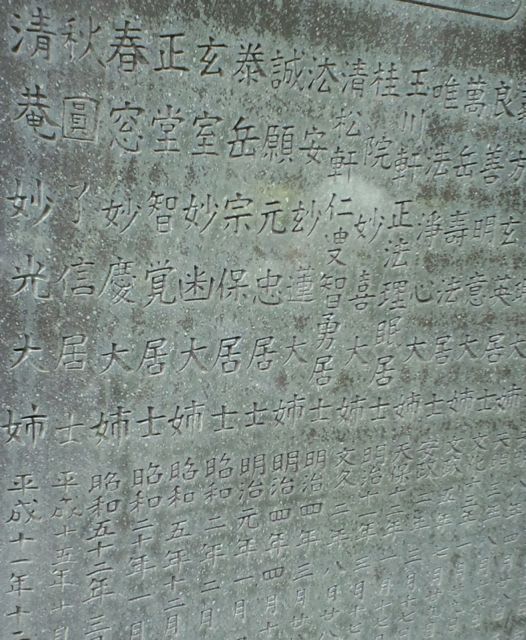

石塔の「海舟」の文字は徳川慶喜の筆と伝えられています。当初は海舟一人の墓所でしたが、後に妻たみも合祀され、大田区の史跡に指定されています。

勝海舟夫妻のお墓に隣接し、西郷隆盛の祠があります。

説明板発見:『留魂祠(りゅうこんし)

祭神:南洲西郷隆盛

例祭:毎年9月24日

由緒:明治維新の英傑、西郷南洲(隆盛)勝海舟の両先生は、大政奉還後の江戸城の明け渡し交渉によって、江戸の町を戦火より救われ、首都東京の基を築かれたことでも著名ですが、勝先生は、晩年、この洗足池畔に洗足軒と呼ぶ別邸を設けられ、南洲先生と日本の将来について歓談されたと伝えられます。南洲先生はその後、明治10年(1877)の西南の役により、故郷鹿児島において子弟3000余と共に逝去されましたが、これを惜しまれた勝先生は、追慕のため南洲先生の漢詩を建碑され、さらに明治16(1883)年、この魂魄を招祠して留魂祠を建立せられました。留魂祠の名は、漢詩「獄中有感」野「願留魂魄護皇城」に由来するものです。

この留魂祠は、元東京南葛飾郡大木村上水下川(現、葛飾区東四つ木1−5−9)の薬妙寺境内にありましたが、勝先生のご意思により、大正2(1913)年、石碑と共に現在の地へ移されました。右となりには勝先生ご夫妻の奥津城(墓所)があり、維新の両雄は今なお相並んで我が国の将来を見守っておられるのです。 南洲会』

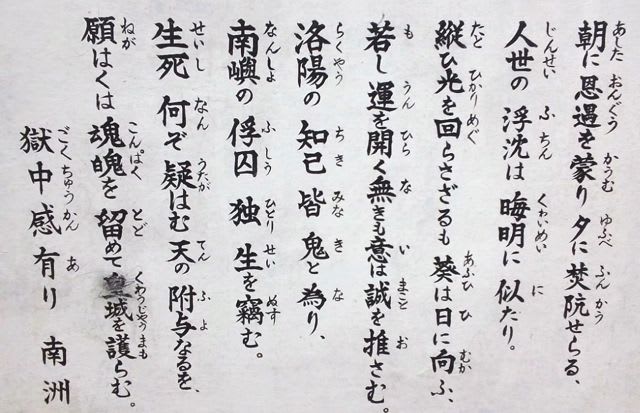

石碑が留魂祠の側にあります。留魂碑です。

説明文発見:西郷隆盛敗死後1周忌を記念して、海舟が私費を投じて建てたものです。海舟の没後、その墓の側に移された。

留魂碑の表面には、隆盛の漢詩一首が故人の書体で刻まれ、その背面には、海舟の自筆で碑建立の動機が記されている。

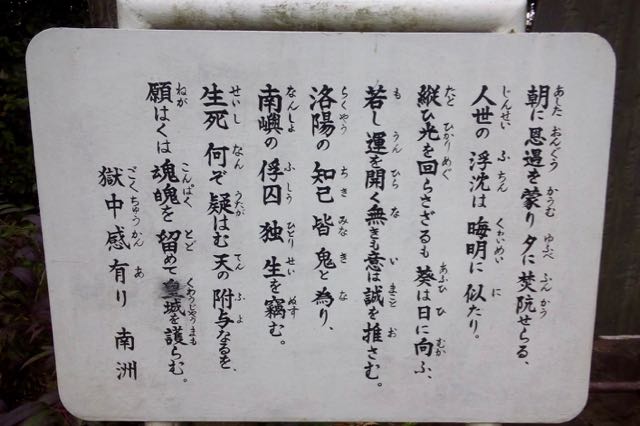

海舟が留魂碑にえらんだ隆盛の漢詩は、文久3年(1864)、薩摩藩国父島津久光の怒りを蒙り、沖永良部島に流罪とされた時の作で、「獄中に感あり」と題する七言律詩であった。

表面:

洛陽知己皆魂為鬼 洛陽の知己 皆鬼となり、

南嶼俘囚独窃生 南嶼の俘囚 独り生をぬすむ

生死何疑天附与 生死何ぞ疑わん 天の附与なるを

願留魂魄護皇城 願わくば魂魄を留めて皇城を護らん

意味:洛陽、ここでは京の都。そこにいた知友はすでに鬼籍に入ったが、

私は南海の小島に囚われの身となって、独り生きながらえている。

生くるも死ぬるも、天が与えたさだめであることを、なんで疑うことがあろうか。

できることなら、死んでも、私の魂をこの世に留めて、天子さまの皇城をお護りしたい。

海舟が留魂碑にこの詩を選んだのは、隆盛の揮毫したものが遺っていたことにもよるが、なんといっても<死後もこの世に魂魄を留めて、天子の皇城をお護りしたい>という隆盛の忠誠心を人々に広く知らしめ、それによって逆賊の汚名を晴らしたいという切なる願いによるものであった。

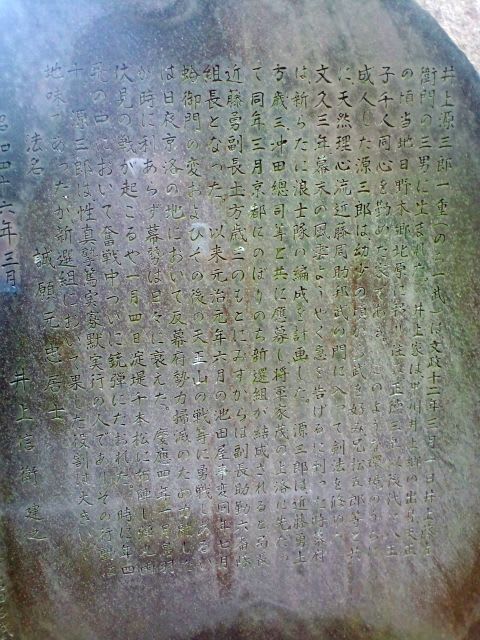

裏面の海舟の文章を刻んだ部分:慶応の戊辰の春、君は大軍を率いて東下す。人心は鼎沸(ていふつ)し、市民は荷担す。我は之を憂えて一書を屯営に寄す。君は之を容れ、更に令して、兵士の驕傲(きょうごう)を戒め、府下百万の生霊をして塗炭に陥らしめざるなり。是れ何等たる襟懐(さんかい)ぞ。何等たる信義ぞ。たまたま往時の書する所の詩を見るに、気韻高爽として、筆墨淋漓たり。恍として其の平生を視るが如し。之を欽慕して自ら止むを能わず。石に刻み、以って記念碑をつくる。ああ、君は我をよく知り、而して君を知ること我に若くはなし。地下にもし知る有らば、きんぜんをもって一笑せんか。

意味:慶応戊辰、明治元年の春、君は大軍を率いて東海道を下り、江戸に迫ってきた。そのため、人心は動揺し、市民は荷を担いで逃げ出すありさま。私はこうした人民のことを心配して、君のいる軍営に手紙を届けた。君は私の手紙の趣旨を受け入れてくれたばかりでなく、更に命令を下して兵士たちに狼藉を働かないように戒告した。これは何という広い心であろうか?なんという厚い信義であろうか?たまたま私は、君がこの昔書いた所の詩を見たが、高く爽やかな気韻があり、鮮やかで勢いのある筆墨の跡があり、平生の君の姿を見るようであった。ために、君を敬慕して、自ら選んでこの詩を石に刻み、記念碑を作った。ああ、君はよく私のことを知り、そして君を知ることでは、私にかなうものはあるまい。地下にて君がこの記念碑を知ることができたならば、きっと君は頬ひげあげて一笑するであろう。』

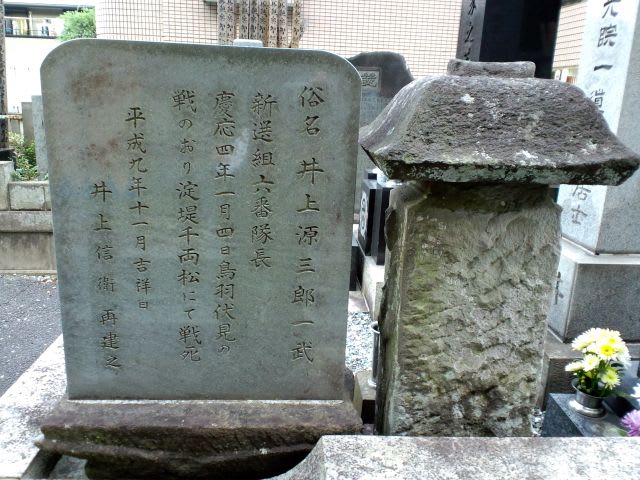

な、長い〜。でもこの石碑はあちこちにある石碑の中でも秀逸です。歴史好きなら涙してもおかしくないっ!だって、表面が西郷隆盛筆。裏面が勝海舟筆。しかも石碑自体を勝海舟が自腹で作成し、自分の墓の隣に移すって大概でしょ?よっぽど江戸無血開城を実現させた英雄が、西南の役により評価が地に落ちて江戸(東京)に住んでる人々に悪し様に言われるのが悔しかったんだろうなあ〜。男の友情ですかね?「最後のあたりの君はよく私のことを知り、君を知ることでは私にかなうものはあるまい。」の部分が涙を誘うよねっ。初回に知って、ぜひとも記事にしたい!と思ったのに、撮影に失敗し、1年で都合3回も通ってしまいました。あれだ。この石碑は、高幡不動の新撰組の石碑に通じるものがあるわ〜。あれも感動的ですよ。

近藤勇・土方歳三殉節両雄碑(2010年6月6日)の記事

高幡不動はアジサイの名所でもあります。今からアジサイを見に行こうと思ってる方、高幡不動を訪問した際は、ぜひとも新撰組の石碑をご覧ください。所在は、土方歳三の立像の隣にあるでっかい奴です。

所在地は上の地図の右端中央です。

2017年4月2日に洗足池を訪問。桜広場の一角に勝海舟夫妻のお墓があります。

説明板発見:勝海舟夫妻のお墓

勝海舟、諱は嘉邦、初め麟太郎。後に安房または、安芳と改め、海舟と号した。文政6年(1823)江戸に生まれる。幕臣として万延元年(1860)咸臨丸で渡米。海軍奉行となり、明治元年(1868)江戸開城に尽力する。

維新後は海軍卿、伯爵、枢密顧問官などを歴任し、漢詩、書を好み、高橋泥舟、山岡鉄舟と共に幕末の三舟と称せられた。

洗足池やその周辺の風光を愛し、明治32年(1899)没後遺言によりこの地に葬られた。

別荘洗足軒(現在は大森六中)で次の歌を詠まれた。

『千束村の別所に 楓樹数株を植えて うゑをかば よしや人こそ 訪はずとも 秋はにしきを 織りいだすらむ 染めいづる 此の山かげの 紅葉は 残す心の にしきとも見よ』(飛川歌集より)

洗足池駅から西廻りに散策路を進むと、壁に説明板がある。

勝海舟別邸(洗足軒)跡

勝海舟(1823−99)の別邸は戦後間もなく焼失しましたが、茅葺器の農家風の建物でした。

鳥羽・伏見の戦い(1868)で幕府軍が敗れると、徳川慶喜より幕府側の代表として任じられた海舟は、官軍の参謀西郷隆盛(南洲)と会見するため、官軍の本陣が置かれた池上本門寺に赴きました。

その会見により江戸城は平和的に開けた渡され、江戸の町は戦禍を免れたのです。海舟は江戸庶民の大恩人と言えるでしょう。

その際、通りかかった洗足池の深山の趣ある自然に感嘆し、池畔の茶屋で休息したことが縁となり、農学者津田仙(津田塾大学創始者、梅子の父)の仲立ちで土地を求めました。明治24年(1891)自ら洗足軒と名付けた別邸を建築し次のような歌を詠んでいます。

池のもに 月影清き今宵しも うき世の塵の跡だにもなし

晩年海舟は晴耕雨読の生活の中で、楓、桜、松、秋の草々などを移し替え次のようにも読んでいます。

うゑをかば よしや人こそ訪はずとも 秋はにしきを織りいだすらむ

明治32年(1899)77歳で没しましたが、「富士を見ながら土に入りたい」との思いから、生前より別邸背後の丘に墓所を造りました。

石塔の「海舟」の文字は徳川慶喜の筆と伝えられています。当初は海舟一人の墓所でしたが、後に妻たみも合祀され、大田区の史跡に指定されています。

勝海舟夫妻のお墓に隣接し、西郷隆盛の祠があります。

説明板発見:『留魂祠(りゅうこんし)

祭神:南洲西郷隆盛

例祭:毎年9月24日

由緒:明治維新の英傑、西郷南洲(隆盛)勝海舟の両先生は、大政奉還後の江戸城の明け渡し交渉によって、江戸の町を戦火より救われ、首都東京の基を築かれたことでも著名ですが、勝先生は、晩年、この洗足池畔に洗足軒と呼ぶ別邸を設けられ、南洲先生と日本の将来について歓談されたと伝えられます。南洲先生はその後、明治10年(1877)の西南の役により、故郷鹿児島において子弟3000余と共に逝去されましたが、これを惜しまれた勝先生は、追慕のため南洲先生の漢詩を建碑され、さらに明治16(1883)年、この魂魄を招祠して留魂祠を建立せられました。留魂祠の名は、漢詩「獄中有感」野「願留魂魄護皇城」に由来するものです。

この留魂祠は、元東京南葛飾郡大木村上水下川(現、葛飾区東四つ木1−5−9)の薬妙寺境内にありましたが、勝先生のご意思により、大正2(1913)年、石碑と共に現在の地へ移されました。右となりには勝先生ご夫妻の奥津城(墓所)があり、維新の両雄は今なお相並んで我が国の将来を見守っておられるのです。 南洲会』

石碑が留魂祠の側にあります。留魂碑です。

説明文発見:西郷隆盛敗死後1周忌を記念して、海舟が私費を投じて建てたものです。海舟の没後、その墓の側に移された。

留魂碑の表面には、隆盛の漢詩一首が故人の書体で刻まれ、その背面には、海舟の自筆で碑建立の動機が記されている。

海舟が留魂碑にえらんだ隆盛の漢詩は、文久3年(1864)、薩摩藩国父島津久光の怒りを蒙り、沖永良部島に流罪とされた時の作で、「獄中に感あり」と題する七言律詩であった。

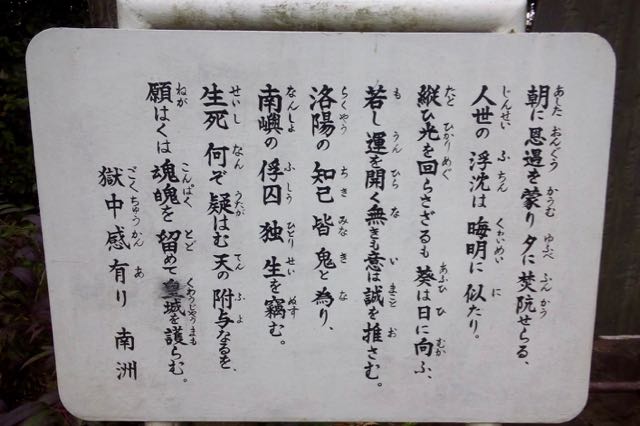

表面:

洛陽知己皆魂為鬼 洛陽の知己 皆鬼となり、

南嶼俘囚独窃生 南嶼の俘囚 独り生をぬすむ

生死何疑天附与 生死何ぞ疑わん 天の附与なるを

願留魂魄護皇城 願わくば魂魄を留めて皇城を護らん

意味:洛陽、ここでは京の都。そこにいた知友はすでに鬼籍に入ったが、

私は南海の小島に囚われの身となって、独り生きながらえている。

生くるも死ぬるも、天が与えたさだめであることを、なんで疑うことがあろうか。

できることなら、死んでも、私の魂をこの世に留めて、天子さまの皇城をお護りしたい。

海舟が留魂碑にこの詩を選んだのは、隆盛の揮毫したものが遺っていたことにもよるが、なんといっても<死後もこの世に魂魄を留めて、天子の皇城をお護りしたい>という隆盛の忠誠心を人々に広く知らしめ、それによって逆賊の汚名を晴らしたいという切なる願いによるものであった。

裏面の海舟の文章を刻んだ部分:慶応の戊辰の春、君は大軍を率いて東下す。人心は鼎沸(ていふつ)し、市民は荷担す。我は之を憂えて一書を屯営に寄す。君は之を容れ、更に令して、兵士の驕傲(きょうごう)を戒め、府下百万の生霊をして塗炭に陥らしめざるなり。是れ何等たる襟懐(さんかい)ぞ。何等たる信義ぞ。たまたま往時の書する所の詩を見るに、気韻高爽として、筆墨淋漓たり。恍として其の平生を視るが如し。之を欽慕して自ら止むを能わず。石に刻み、以って記念碑をつくる。ああ、君は我をよく知り、而して君を知ること我に若くはなし。地下にもし知る有らば、きんぜんをもって一笑せんか。

意味:慶応戊辰、明治元年の春、君は大軍を率いて東海道を下り、江戸に迫ってきた。そのため、人心は動揺し、市民は荷を担いで逃げ出すありさま。私はこうした人民のことを心配して、君のいる軍営に手紙を届けた。君は私の手紙の趣旨を受け入れてくれたばかりでなく、更に命令を下して兵士たちに狼藉を働かないように戒告した。これは何という広い心であろうか?なんという厚い信義であろうか?たまたま私は、君がこの昔書いた所の詩を見たが、高く爽やかな気韻があり、鮮やかで勢いのある筆墨の跡があり、平生の君の姿を見るようであった。ために、君を敬慕して、自ら選んでこの詩を石に刻み、記念碑を作った。ああ、君はよく私のことを知り、そして君を知ることでは、私にかなうものはあるまい。地下にて君がこの記念碑を知ることができたならば、きっと君は頬ひげあげて一笑するであろう。』

な、長い〜。でもこの石碑はあちこちにある石碑の中でも秀逸です。歴史好きなら涙してもおかしくないっ!だって、表面が西郷隆盛筆。裏面が勝海舟筆。しかも石碑自体を勝海舟が自腹で作成し、自分の墓の隣に移すって大概でしょ?よっぽど江戸無血開城を実現させた英雄が、西南の役により評価が地に落ちて江戸(東京)に住んでる人々に悪し様に言われるのが悔しかったんだろうなあ〜。男の友情ですかね?「最後のあたりの君はよく私のことを知り、君を知ることでは私にかなうものはあるまい。」の部分が涙を誘うよねっ。初回に知って、ぜひとも記事にしたい!と思ったのに、撮影に失敗し、1年で都合3回も通ってしまいました。あれだ。この石碑は、高幡不動の新撰組の石碑に通じるものがあるわ〜。あれも感動的ですよ。

近藤勇・土方歳三殉節両雄碑(2010年6月6日)の記事

高幡不動はアジサイの名所でもあります。今からアジサイを見に行こうと思ってる方、高幡不動を訪問した際は、ぜひとも新撰組の石碑をご覧ください。所在は、土方歳三の立像の隣にあるでっかい奴です。

所在地は上の地図の右端中央です。

今ならしだれ桜と伝法院の建物も同じ構図に納まるんじゃないかな〜?

今ならしだれ桜と伝法院の建物も同じ構図に納まるんじゃないかな〜?

薩摩藩

薩摩藩

まずは昭和天皇陛下の御陵です。

まずは昭和天皇陛下の御陵です。 右隣には昭和天皇の皇后陛下の御陵。

右隣には昭和天皇の皇后陛下の御陵。 少し歩いた所に、大正天皇の皇后陛下の御陵。

少し歩いた所に、大正天皇の皇后陛下の御陵。 多摩御陵で一番豪華な大正天皇陛下の御陵です。

多摩御陵で一番豪華な大正天皇陛下の御陵です。

こんな感じです。

こんな感じです。

長寿寺さんの軒瓦は、○に二の足利の家紋です。

長寿寺さんの軒瓦は、○に二の足利の家紋です。

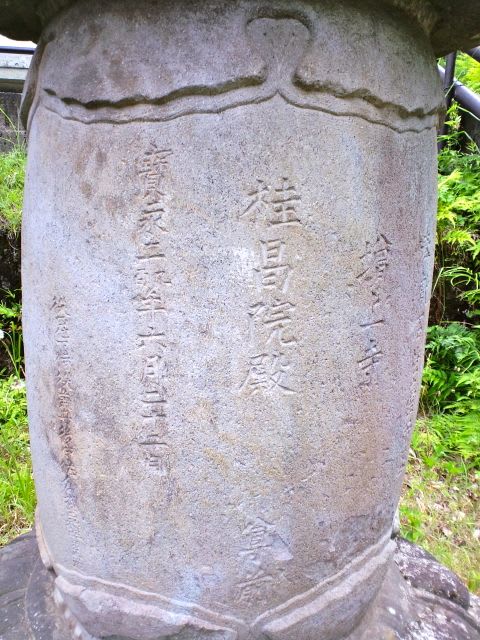

撮影した石燈籠は丁字門近く、本堂裏のもの。

撮影した石燈籠は丁字門近く、本堂裏のもの。

墓所には、他の一族の皆さんのお墓もあります。こちらも入口には施錠がなられており、これ以上近づけません。

墓所には、他の一族の皆さんのお墓もあります。こちらも入口には施錠がなられており、これ以上近づけません。 山縣有朋の墓

山縣有朋の墓

山田顕義の墓

山田顕義の墓 故権典侍正五位橋太夏子とあります。

故権典侍正五位橋太夏子とあります。

報国六烈士碑

報国六烈士碑 棋聖宗印之碑

棋聖宗印之碑 大隈重信の墓でした。

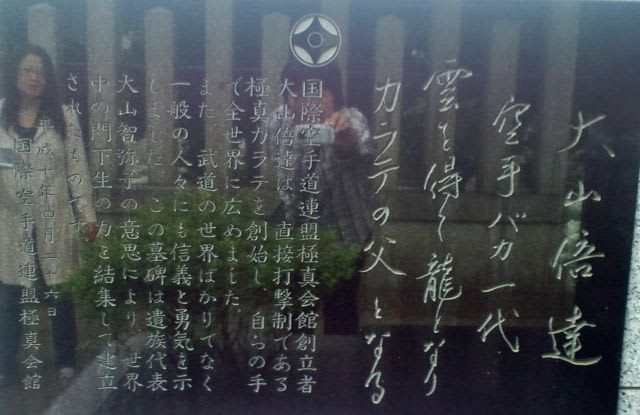

大隈重信の墓でした。 大山倍達のお墓

大山倍達のお墓

鐘楼(付梵鐘)

鐘楼(付梵鐘)