池上本門寺の墓所は少し変わっている。大概のお寺で墓所は仏殿の裏とか裏山とか「裏手」に隠すように固まってあるのが普通なんだけど、ここは墓所が主役!といわんばかりにあっちにもこっちにも墓石が立ち並ぶ。そして墓石が古いのは江戸の初期のもの。新しいのだと昨日作ったんだよね?とピカピカの墓石が混在しているのだ。ちょっとナイ感じだよ。

さて、まずはトップ画像のお墓より紹介。

前田利家室の層塔

うまい具合に説明板がある。「この塔は、前田利家の側室、寿福院が、元和8年(1622)に、自身の逆修供養のために建てた11層の層塔である。このことは当寺15世日樹の銘文でわかる。

寿福院は、三代加賀藩主、利常の生母で、秀吉没後、徳川家との微妙な臣従関係を解決するために、江戸に差し出され、人質となった。(徳川秀忠の御代ですね。時代から察するに幕藩体制を固めようとする頃ですから、ありがちなことです。もう少し突っ込んで調べたら、寿福院の湖、前田利常の奥さんは、徳川秀忠とお江の次女珠姫(天徳院)でした。ということは、徳川と近い縁戚にあったんですね。ならもう徳川の世にあって勝ち組じゃん。だって、秀忠の娘に「お義母上」と呼ばれていたハズですから。ちなみに寿福院は寛永8年(1631)死去。)

現在、相輪と上部の数層を失って、わずか五重を残すのみである。屋蓋のそり具合からみて様式的に古い形を示し、注目される。

なお天保4年(1833)の修復銘もある。『大田区教育委員会』」

左の墓は、前出の前田利家の室の層塔の左手にあったもの。

左の墓は、前出の前田利家の室の層塔の左手にあったもの。

仔細は分かりませんが、同時期のものじゃないかな~?もしかしたら、前田利常が建てたやつか?

こちらの墓所は、墓所の前にあった木の根が、石を持ち上げてしまったのですね。この場合修復するとしたら誰…どこだろうか?東京都?大田区?それとも本門寺か??墓石の形から推察するに、このお墓は随分古そうです。普通なら墓の修復は子孫の役目です。でもこのお墓はどうみても江戸時代の古さは充分の風格。もし子孫が絶えてしまってたら、放置?それとも取り壊し?青山霊園なんかは更地に戻して再び販売してますが。何げに考えさせられるなあ~。

………。この画像がどこの誰の墓を写した奴だかわからない。確かぁ~?前田家浩妙院の墓を探しててこれじゃないかな~?と写したんだけどな。それっぽいお墓が多すぎて、名札がないととてもじゃないけど特定出来ない。しかもっ!!墓地の隙間を埋めるように墓がどんどん建ててあるから、古い墓には近づくのも大変。どっからどう行けば目的の墓石に近づけるんだろう~。

んで、墓地をぐるぐる回る回ってたら、足下の確認がおろそかになってしまい、階段を踏み外して転けてしまいました。なぜに墓地の中に石段があるのかっ!!ほんの数段だったんだけどね。同行のあっこさんを驚かせちゃったよ。

そんなこんなでお墓の前でうなっていると、年配のご隠居が声をかけて来た。

「あんたら、お墓を探してるんかね?」

「ハイ(即答)。地図に書いてあるお墓がどれがどれだか特定出来なくて~」

「そりゃあ、知ってる人と行かないと無理だよ。来なさい」

と。この方、すんごく物知りで、絶対お墓の観光ガイドやってたでしょう!!という。

もうね、墓の特定からお墓に葬られた人の特定はもちろん、その人がどこの誰で、誰の奥さんとなって誰を生んだ人かスラスラと教えて下さりました。

大概女性が多かった。つまり江戸期、藩主の妻や側室は江戸で没するのが普通だったんですね。だから墓も江戸に作った。生地はそれぞれであっても、死地は江戸。気軽に里帰りなんか出来なかったんですね。徳川の人質ですから。でもこれはたとえ将軍の生母であっても同じこと。

これは紀州家の本徳院のお墓。生前はおこんさんと呼ばれてた方。

んでこっちは紀州家深徳院の墓。生前はおすまさん。

確かね、二人は姉妹で、どっちかが徳川9代将軍家重の母だったと…。(WIKIで調べた。深徳院が家重の母でした。ちなみに徳川家重の墓は増上寺にあります)ってことは暴れん坊将軍の側室ってこと?

今では宝塔造りの墓部分しか現存してませんが、かつては周囲を塀で囲った廟があったようです。基礎の石組みは現存してます。かつては入り口に観音開きの木扉があったようです。その痕跡が地面に残る石に刻まれてました。

讃岐松平家の永昌院の墓。

讃岐松平家の永昌院の墓。

そう紀伊徳川家の二人の墓もかつては周囲にこういうのあったのかも?ここは子孫が手入れしてるようですね。だって画像に真新しく<松平家>と刻まれた石塔があるものね。お墓に石碑が建ってます。

読んでみる。

『永昌院殿妙壽日量大禅尼 天明5年10月26日没(西暦1785)

四国讃岐守六代高松藩主 松平頼真卿正室 紀州大納言徳川宗直卿息女薫姫』

石碑に西暦が刻まれてるので、これを建てたのは近年かも?

明日もまだ墓所巡り 歴史 ブログランキングへ

歴史 ブログランキングへ

3月18日に同人誌即売会、HARU・C・CITYに参加します。

会場:東京ビッグサイト東1-6ホール・西1-4ホールの全館開催

サークル名:竹里館出版局(ちくりかんしゅっぱんきょく)

配置:西3ホール ふ-35a

開催時間:10:00-15:00 です。

申し込みが遅く、受付番号は9000番台だったから、てっきり「満了に付きごめんなさい」かと思ってたらスペース取れてました。おそらく参加サークルの総数は10000サークルを上回ってるんじゃないかな~??

でも~~。よりによって創作サークルは西ホール2階に配置。こんなん人来ないぜっ。と既にぼやいてます。

でも当日は楽しく過ごしたいですね。イベント会場でしか会えない方もいますしね。

さて、まずはトップ画像のお墓より紹介。

前田利家室の層塔

うまい具合に説明板がある。「この塔は、前田利家の側室、寿福院が、元和8年(1622)に、自身の逆修供養のために建てた11層の層塔である。このことは当寺15世日樹の銘文でわかる。

寿福院は、三代加賀藩主、利常の生母で、秀吉没後、徳川家との微妙な臣従関係を解決するために、江戸に差し出され、人質となった。(徳川秀忠の御代ですね。時代から察するに幕藩体制を固めようとする頃ですから、ありがちなことです。もう少し突っ込んで調べたら、寿福院の湖、前田利常の奥さんは、徳川秀忠とお江の次女珠姫(天徳院)でした。ということは、徳川と近い縁戚にあったんですね。ならもう徳川の世にあって勝ち組じゃん。だって、秀忠の娘に「お義母上」と呼ばれていたハズですから。ちなみに寿福院は寛永8年(1631)死去。)

現在、相輪と上部の数層を失って、わずか五重を残すのみである。屋蓋のそり具合からみて様式的に古い形を示し、注目される。

なお天保4年(1833)の修復銘もある。『大田区教育委員会』」

左の墓は、前出の前田利家の室の層塔の左手にあったもの。

左の墓は、前出の前田利家の室の層塔の左手にあったもの。仔細は分かりませんが、同時期のものじゃないかな~?もしかしたら、前田利常が建てたやつか?

こちらの墓所は、墓所の前にあった木の根が、石を持ち上げてしまったのですね。この場合修復するとしたら誰…どこだろうか?東京都?大田区?それとも本門寺か??墓石の形から推察するに、このお墓は随分古そうです。普通なら墓の修復は子孫の役目です。でもこのお墓はどうみても江戸時代の古さは充分の風格。もし子孫が絶えてしまってたら、放置?それとも取り壊し?青山霊園なんかは更地に戻して再び販売してますが。何げに考えさせられるなあ~。

………。この画像がどこの誰の墓を写した奴だかわからない。確かぁ~?前田家浩妙院の墓を探しててこれじゃないかな~?と写したんだけどな。それっぽいお墓が多すぎて、名札がないととてもじゃないけど特定出来ない。しかもっ!!墓地の隙間を埋めるように墓がどんどん建ててあるから、古い墓には近づくのも大変。どっからどう行けば目的の墓石に近づけるんだろう~。

んで、墓地をぐるぐる回る回ってたら、足下の確認がおろそかになってしまい、階段を踏み外して転けてしまいました。なぜに墓地の中に石段があるのかっ!!ほんの数段だったんだけどね。同行のあっこさんを驚かせちゃったよ。

そんなこんなでお墓の前でうなっていると、年配のご隠居が声をかけて来た。

「あんたら、お墓を探してるんかね?」

「ハイ(即答)。地図に書いてあるお墓がどれがどれだか特定出来なくて~」

「そりゃあ、知ってる人と行かないと無理だよ。来なさい」

と。この方、すんごく物知りで、絶対お墓の観光ガイドやってたでしょう!!という。

もうね、墓の特定からお墓に葬られた人の特定はもちろん、その人がどこの誰で、誰の奥さんとなって誰を生んだ人かスラスラと教えて下さりました。

大概女性が多かった。つまり江戸期、藩主の妻や側室は江戸で没するのが普通だったんですね。だから墓も江戸に作った。生地はそれぞれであっても、死地は江戸。気軽に里帰りなんか出来なかったんですね。徳川の人質ですから。でもこれはたとえ将軍の生母であっても同じこと。

これは紀州家の本徳院のお墓。生前はおこんさんと呼ばれてた方。

んでこっちは紀州家深徳院の墓。生前はおすまさん。

確かね、二人は姉妹で、どっちかが徳川9代将軍家重の母だったと…。(WIKIで調べた。深徳院が家重の母でした。ちなみに徳川家重の墓は増上寺にあります)ってことは暴れん坊将軍の側室ってこと?

今では宝塔造りの墓部分しか現存してませんが、かつては周囲を塀で囲った廟があったようです。基礎の石組みは現存してます。かつては入り口に観音開きの木扉があったようです。その痕跡が地面に残る石に刻まれてました。

讃岐松平家の永昌院の墓。

讃岐松平家の永昌院の墓。そう紀伊徳川家の二人の墓もかつては周囲にこういうのあったのかも?ここは子孫が手入れしてるようですね。だって画像に真新しく<松平家>と刻まれた石塔があるものね。お墓に石碑が建ってます。

読んでみる。

『永昌院殿妙壽日量大禅尼 天明5年10月26日没(西暦1785)

四国讃岐守六代高松藩主 松平頼真卿正室 紀州大納言徳川宗直卿息女薫姫』

石碑に西暦が刻まれてるので、これを建てたのは近年かも?

明日もまだ墓所巡り

3月18日に同人誌即売会、HARU・C・CITYに参加します。

会場:東京ビッグサイト東1-6ホール・西1-4ホールの全館開催

サークル名:竹里館出版局(ちくりかんしゅっぱんきょく)

配置:西3ホール ふ-35a

開催時間:10:00-15:00 です。

申し込みが遅く、受付番号は9000番台だったから、てっきり「満了に付きごめんなさい」かと思ってたらスペース取れてました。おそらく参加サークルの総数は10000サークルを上回ってるんじゃないかな~??

でも~~。よりによって創作サークルは西ホール2階に配置。こんなん人来ないぜっ。と既にぼやいてます。

でも当日は楽しく過ごしたいですね。イベント会場でしか会えない方もいますしね。

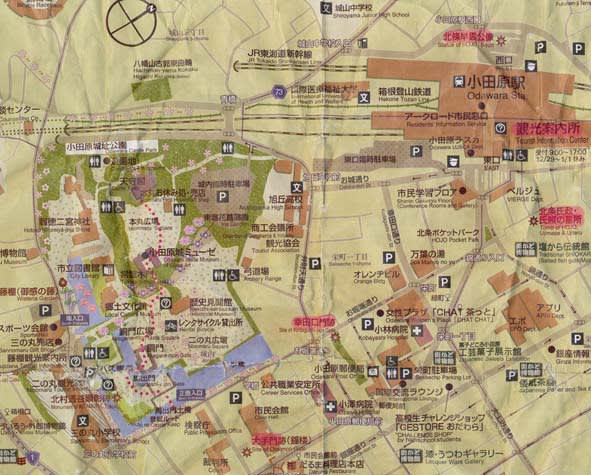

場所はここ。JR中央線高尾駅から徒歩数分。秋と言えば高尾山が一番賑わうのですが、起点となる高尾駅で途中下車してついでに武蔵野陵の参拝することも出来ます。

場所はここ。JR中央線高尾駅から徒歩数分。秋と言えば高尾山が一番賑わうのですが、起点となる高尾駅で途中下車してついでに武蔵野陵の参拝することも出来ます。

多摩陵です。

多摩陵です。 お墓の形はこんなです。上円下方形なんですね。

お墓の形はこんなです。上円下方形なんですね。

香淳皇后の陵です。武蔵野東陵といいます。

香淳皇后の陵です。武蔵野東陵といいます。

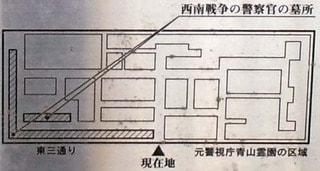

人車鉄道 小田原駅跡。

人車鉄道 小田原駅跡。

名馬「鬼鹿毛」のお墓。

名馬「鬼鹿毛」のお墓。

」と、道灌塚の場所も知らないのにバスを途中下車してしまいました。

」と、道灌塚の場所も知らないのにバスを途中下車してしまいました。