トランプ氏が記者会見で、安倍氏が「日本を代表し、あなたをノーベル平和賞に推薦する」と伝えてきたと明かしたニュース。

一昨日の「国境に壁を建設」の費用を確保するため非常事態宣言の会見のニュースの後に流れていた。

あまりにもふざけた話、というのが第一。何がかといえば、アベもトランプもどちらも。百歩譲って、個人的な趣味ならともかくというしかないけれど、「日本を代表し」には憤り。

トランプ氏はよく間違えるし、意図的なフェイク発言・発信も平気。その後のネットのニュースでは、韓国大統領と言い間違えたのではないか、とのアメリカメデイァの報道もある。

日本政府関係者は「答えられない」というから、真偽が分かりにくい。

深まる疑問。そこで、もっと確かな情報はないのかと調べてみたので、まずいくつか記録。

・・・そして、最新の情報と思われる報道を最後に記録。それは、朝日の17日5時の記事、結局、トランプが正しくて、安倍氏がアメリカ政府の依頼を受けて推薦状を送った、という経過。

ということは、最初の「憤り」に戻ることになる。

なお、今朝の気温はマイナス3度台。ウォーキングは心して。昨日2月17日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,490 訪問者数1,366」。

●「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」トランプ氏が言及 /日経 2019/2/16 4:04

●ノーベル賞に「安倍氏から推薦」=トランプ米大統領が会見で言及/時事 2019年02月16日 05時21分

●安倍首相からノーベル平和賞に推薦”トランプ氏が発言、憶測も/tbs 2019年2月16日 8時25分

●トランプ米大統領 「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」「最も美しい手紙」/毎日2019年2月16日 09時58分

●トランプ氏「ノーベル賞」発言に世界で驚きの声 安倍首相の巧妙な外交術か、文氏と間違えたのか.../J-CAST 2019/2/16 16:33

●トランプ氏「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」は言い間違え? 米紙報道も混乱 推薦状を/BuzzFeed 2019/02/16 15:57 籏智 広太

●「安倍首相からノーベル平和賞に推薦された」と自慢するトランプ氏の発言 米メディアはどう見たか?/ハフポスト日本版 2/16 17:44 中村 かさね

●トランプ氏「アベが私をノーベル平和賞に推薦」発言 日本政府関係者は「答えられない」/毎日 2019年2月16日 18時13分

●トランプ氏をノーベル賞に推して…米国が安倍首相に依頼/朝日 2019年2月17日 05時00分

●(朝鮮日報日本語版) 日本メディア「安倍首相、米の要請でトランプ氏をノーベル賞推薦」/朝鮮日報 2/17 21:59

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」トランプ氏が言及

日経 2019/2/16 4:04

【ワシントン=永沢毅】トランプ米大統領は15日の記者会見で、北朝鮮問題への対応を巡って安倍晋三首相から「ノーベル平和賞に推薦した」と伝えられたと語った。首相から、選考主体のノーベル賞委員会に送ったとされる手紙をみせてもらったという。

トランプ氏は会見で「安倍首相から、最も素晴らしい手紙のコピーをもらった。彼がノーベル賞の選考者らに送った手紙だ」と述べた。トランプ氏によると、推薦状は5枚にわたる。首相は「日本を代表し、謹んであなたを推薦した。あなたにノーベル平和賞を授与してほしいとお願いした」と語ったという。

トランプ氏はその理由について、北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返していたことに触れ「日本の上空をミサイルが飛び交い、警報が鳴っていた。(米朝首脳会談などを経て)彼らは安心できるようになった」ためだと説明した。首相に感謝の意を伝えたが、会見では「おそらく受賞しないだろう。それで構わない」とも語った。

トランプ氏は米共和党議員らの推薦を受けて2018年の平和賞にノミネートされたが、受賞は逃した。韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は18年4月に「トランプ氏にノーベル平和賞を」と述べたことが明らかになっているが、実際に推薦状を送ったかどうかは不明だ。

●ノーベル賞に「安倍氏から推薦」=トランプ米大統領が会見で言及

時事 2019年02月16日 05時21分

【ワシントン時事】トランプ米大統領は15日、ホワイトハウスでの記者会見で、安倍晋三首相からノーベル平和賞選考機関に送ったとされる「推薦状」のコピーを受け取ったと明らかにした。ただ、受け取った時期など詳細には触れなかった。

ノーベル賞受賞者、再びわいせつ疑惑=コスタリカ元大統領

トランプ氏によると、首相は「日本を代表し、謹んであなたをノーベル平和賞に推薦する」と伝えた。推薦状は「美しい5枚の手紙」だったと説明した。

トランプ氏は安倍首相の「推薦」の理由について、米朝首脳会談をきっかけに「上空を飛来する(北朝鮮の)ミサイルへの懸念が消え去り、安心感を得るようになったからだ」と指摘。同時に「恐らく私が受賞することはないだろうが、それでもいい」と語った。

●安倍首相からノーベル平和賞に推薦”トランプ氏が発言、憶測も

tbs 2019年2月16日 8時25分

・・・(略)・・・ ただ、ノーベル平和賞への推薦については、ワシントンポスト紙が「トランプ氏は安倍総理と韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領を取り違えたのではないか」とする評論家の見方を伝えるなど、真偽をめぐり憶測を呼びそうです。

●トランプ米大統領 「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」「最も美しい手紙」

毎日2019年2月16日 09時58分

【ワシントン高本耕太】トランプ米大統領は15日、北朝鮮との緊張緩和を理由に「安倍晋三首相からノーベル平和賞に推薦された」と明らかにした。

トランプ氏は同日、ホワイトハウスでの記者会見で、政権発足前は「戦争突入目前だった」対北朝鮮関係が、「現在はミサイル発射や核実験もなくなった」と外交成果を強調。そのうえで、「安倍首相から、彼がノーベル賞委員会に送ったすばらしい書簡の写しを渡された。『日本を代表しあなたを平和賞に推薦する』とのことだった」と述べた。

トランプ氏は、推薦理由を「日本上空をロケットやミサイルが飛ばなくなり、警報も鳴らなくなったからだ。日本国民は安心を感じている。私のおかげだ」と説明。「自分が受賞することはないだろう」と予想する一方、安倍首相による推薦状は「最も美しい5ページの手紙だ」と上機嫌で語った。

またトランプ氏は今月27、28日にハノイで予定される2回目の米朝首脳会談に関し、「多くの成果を上げた初回と同様の幸運を期待している」と非核化の進展に楽観的な姿勢をみせた。

●トランプ氏「ノーベル賞」発言に世界で驚きの声 安倍首相の巧妙な外交術か、文氏と間違えたのか...

J-CAST 2019/2/16 16:33

米国のドナルド・トランプ大統領は2019年2月15日(現地時間)、安倍晋三首相からノーベル平和賞に推薦された、と明かした。

記者会見で唐突に飛び出したこの発言に、各国で驚きの声が広がった。「信じられない」といった反応もあれば、安倍氏の「交渉の巧みさ」を評価する声も。一方、単にトランプ氏が「勘違い」をした可能性も指摘されている。

安倍首相が「日本を代表して推薦」?

「私は日本を代表して、敬意を込めてあなたを(ノーベル平和賞に)推薦しました」――トランプ氏は15日、ホワイトハウスでの記者会見で、安倍氏からの言葉とするものを披露した。

発言は、2月末に予定される2回目の米朝首脳会談について語る中で飛び出したものだ。トランプ氏はこれまでの交渉により、北朝鮮がミサイル発射実験をストップしたと誇る。安倍氏の推薦は、こうした功績をたたえたものだという。選考を行うノルウェー・ノーベル委員会に提出したという「美しい書簡」も、トランプ氏に示したとしている。

2018年のノーベル平和賞をめぐっては、米朝首脳会談の実現などにより、米共和党の下院議員らが候補としてトランプ氏を推薦、また韓国の文在寅大統領も、南北首脳会談直後に「トランプ氏が受賞するべき」との考えを示したことで知られる。しかし、安倍氏による「推薦」の存在はこれまで知られてこなかった。それだけに、トランプ氏の発言は各国のメディアで大きく報じられた。

・・・(略)・・・ 米国でも、さまざまな意見が出ている。一定の評価を示したのは、朝鮮半島情勢に詳しい米国の元外交官、ミンタロー・オバ氏で、「もし本当なら」と前置きしつつ、「お世辞に弱いことがたびたび証明されている人物(=トランプ氏)に対しては、非常に巧妙な手だ」。

対して、米ワシントン・ポストは、上記のように文氏が過去に「トランプ氏に平和賞を」との趣旨の発言をしていることもあり、トランプ氏が安倍氏と文氏を取り違えて発言したのではないか、との見方を紹介している。実際、トランプ氏は過去にも、発言内容の「勘違い」が何度か話題になったことがある。

韓国のネット民の反応は...

この「勘違い」説は、韓国でも報道されている。文氏に批判的な読者が多い保守系大手紙「朝鮮日報」ウェブ版のコメント欄には、「トランプの中で、文在寅はどれだけ存在感がないのか」と嘆くような書き込みが見られた。一方、リベラル系紙「ハンギョレ」のコメント欄では、「ずるがしこい」「強者だと卑屈なほど持ち上げる」など、日本側への警戒感を示すコメントが多くみられた。

ノーベル平和賞は各方面からの推薦を受け付けており、年によっては被推薦者が200を超えることもある。なお、ノーベル賞の公式サイトによれば、過去の被推薦者にはあのアドルフ・ヒトラーや、ヨセフ・スターリンなども名を連ねている。

●トランプ氏「安倍首相がノーベル平和賞に推薦」は言い間違え? 米紙報道も混乱 推薦状を「最も美しい手紙」と評したが…

BuzzFeed 2019/02/16 15:57 籏智 広太 News Reporter

・・・(略)・・・トランプ大統領は謝意を伝えたという。

そのうえで「おそらく受賞はしない。それでも構わない」としながら、推薦理由について「日本上空をロケットやミサイルが飛び、警報が鳴っていた。いまでは突如として、彼らは安心安全を感じている。私がしたことだ」と予想した。

広がる憶測

ワシントンポストはこの発言について、「本当に安倍首相が推薦したのか?それとも文大統領?」という記事を配信。

韓国の文在寅大統領が2018年4月に「トランプ大統領がノーベル平和賞を受賞すべき」と発言したことに触れ、複数の評論家が「安倍首相と文大統領を取り違えたのでは」と指摘していることを報じている。

同紙は「安倍首相がトランプ大統領との関係を繰り返し重んじてきた」という見方も紹介している。

だが、取材に対してホワイトハウス、日本大使館、韓国大使館はいずれもコメントをしていないといい、あくまで「憶測」にとどまるようだ。

真相は月曜日に…?・・・(以下、略)・・・

●「安倍首相からノーベル平和賞に推薦された」と自慢するトランプ氏の発言 米メディアはどう見たか?

フポスト日本版 2/16 17:44 中村 かさね

安倍晋三首相がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した━━。こんな驚くニュースが飛び込んできた。アメリカのメディアはどう報じているのか。

ワシントンポストは、「トランプはノーベル賞に推薦されたと言うが、本当に日本の安倍が?韓国の文ではなくて?」とタイトルに疑問符を2つ並べ、「トランプ大統領の言葉に、その場にいた大勢が驚いた」と報じた。

「安倍首相とトランプ大統領の間には強い絆があるが、トランプの北朝鮮の金正恩氏への働きかけに関してはしばしば対立していた」として、83%が北朝鮮が非核化することを信じていないとする日本の世論調査結果も紹介。「ホワイトハウスもワシントンの日本大使館も、トランプ氏の発言に対してのコメントには応じなかった」とも伝えている。

USA TODAYはトランプ大統領が「北朝鮮はもはや核の脅威ではないと述べたが、独立系のアナリストたちはこれを疑問視している」と指摘している。

ガーディアンも「韓国の文在寅大統領も北朝鮮との交渉開始はノーベル平和賞に値すると称えたという」と、文大統領に言及している。

2018年4月30日に行われた韓国の文在寅大統領と北朝鮮の金正恩氏との南北首脳会談について、「トランプ大統領がノーベル平和賞を受賞するべきだ」と語ったと伝えられている。

トランプ大統領は、2月15日にホワイトハウスで行なった記者会見で、安倍首相から「日本を代表し、敬意を込めてあなたを(ノーベル平和賞に)推薦した」と伝えられたと主張。「日本の上空をミサイルが飛び、警報が鳴っていた。知っているだろう? だが突如として、彼ら(日本人)は安全を感じるようになった。それは私のおかげだ」と語った。

●トランプ氏「アベが私をノーベル平和賞に推薦」発言 日本政府関係者は「答えられない」

毎日 2019年2月16日 18時13分

【古川宗、ワシントン高本耕太】トランプ米大統領は15日、北朝鮮との緊張緩和を理由に「安倍晋三首相からノーベル平和賞に推薦された」と明らかにした。日本政府関係者は毎日新聞の取材に「両首脳のやりとりに関わる話であり、答えられない」として事実確認を避けたが、別の政府関係者からは「驚いた」との声も上がった。

●トランプ氏をノーベル賞に推して…米国が安倍首相に依頼

朝日 2019年2月17日 05時00分

トランプ米大統領が安倍晋三首相から北朝鮮問題でノーベル平和賞候補に推薦されたと明らかにしたことについて、首相が米政府から非公式に依頼を受け、昨秋ごろノーベル賞関係者にトランプ氏を推薦したことが16日、日本政府関係者への取材でわかった。

「安倍首相からノーベル賞推薦された」トランプ氏明かす

トランプ氏は15日の記者会見で、首相がノーベル賞関係者に送ったという5ページの推薦の書簡を首相から受け取った、と明らかにした。

日本政府関係者によると、昨年6月にあった史上初の米朝首脳会談後、米側から「推薦してほしい」と打診を受けたという。推薦は毎年2月締め切りで、各国の大学教授や国会議員、受賞経験者らに資格がある。

トランプ氏によると、首相は「日本を代表し、敬意を込めてあなたを推薦した」と伝えた。推薦理由については「日本の領土を飛び越えるようなミサイルが発射されていたが、いまは突如として日本人は安心を実感しているからだ」との見方を示した。

トランプ氏の発言後、米メディ…

●(朝鮮日報日本語版) 日本メディア「安倍首相、米の要請でトランプ氏をノーベル賞推薦」

朝鮮日報 2/17 21:59

・・・(略)・・・ トランプ大統領のこの発言について、米紙ワシントン・ポストは、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が昨年4月に「トランプ大統領がノーベル平和賞を受賞すべき」と述べたことに言及し「トランプ大統領は文大統領と安倍首相を間違えたのではないか」との見方を示した。

しかし朝日新聞は17日、日本政府関係者の話として、昨年秋ごろに安倍首相が米政府から非公式に推薦依頼を受け、トランプ大統領をノーベル平和賞候補に推薦したと報じた。同紙によると、昨年6月にシンガポールで行われた米朝首脳会談後、安倍首相は米国からトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦するよう依頼されたという。依頼された正確な時期や依頼ルートは不明だ。

ノーベル平和賞の推薦は毎年2月に締め切られ、各国の教授や国会議員らが推薦の資格を持っている。ノーベル委員会によると、今年は現時点で304人の個人・機関が候補として推薦されているが、具体的な候補者名については50年にわたり非公開となっている。

| Trackback ( )

|

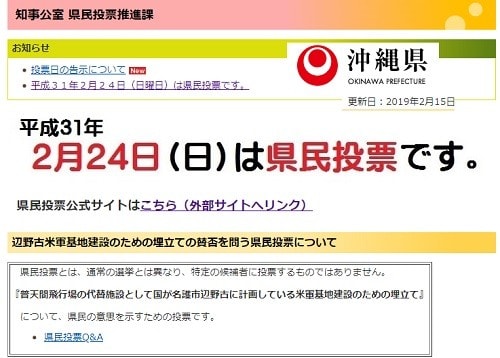

沖縄の県民投票が始まった。投票日は一週間後の2月24日。

・・ということで、まず、沖縄県の公式サイトを見た。基礎データの説明やリンクとともに、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」という公式な外部・特設サイトも作られていた。

そこへのリンクとともに、今日は、比較のため幾つかの社説を短く抜粋しておく。

もちろん、地元の2紙は全文を記録して、歴史としてとどめておこう。

★沖縄県 公式サイト

●<社説>県民投票きょう告示 高投票率で民意示したい/琉球 2019年2月14日

●社説[県民投票きょう告示]沖縄の将来像を語ろう/沖縄 2月14日

●(社説)沖縄県民投票 国のあり方考える機に/朝日 2月15日

●社説 辺野古問う沖縄県民投票 民意を熟成させる10日間/毎日 2月15日

●社説 沖縄県民投票 政権の姿勢が問われる/中日 2月14日

●社説:沖縄県民投票 全国民で考える機会に/京都 2月15日

●【社説】沖縄県民投票 基地問題は人ごとでない/徳島 2/3

●【社説】 沖縄県民投票 「沖縄の心」を見つめたい/新潟 2/16

なお、今朝の気温はマイナス1.9度。ウォーキングは暖かくして。

昨日2月17日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,420 訪問者数1,408」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★ 沖縄県 公式サイト 2月24日(日曜日)は県民投票です。

更新日:2019年2月15日 知事公室 県民投票推進課

県民投票公式サイトはこちら(外部サイトへリンク)

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票について

県民投票とは、通常の選挙とは異なり、特定の候補者に投票するものではありません。

『普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て』

について、県民の意思を示すための投票です。

県民投票Q&A ・・・(以下、略)・・・ |

●<社説>県民投票きょう告示 高投票率で民意示したい

琉球 2019年2月14日 06:01

米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での埋め立ての賛否を問う県民投票が14日、告示される。県をはじめ各団体がさまざまなキャンペーンを展開し、期日前投票も15日から始まる。熟考して1票を投じ、明確に民意を示したい。

県民投票に法的拘束力がないことを強調してその意義を軽んじる意見もある。しかし、個別の課題で民意を直接示すことの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはない。

昨年9月の県知事選をはじめとして選挙で新基地反対の民意が何度も明らかになってきた。にもかかわらず、安倍政権は選挙結果を無視して工事を強行してきた。

また、この間の県内選挙で、政権の支援を受けた候補は新基地への賛否を明確にせず、公開の討論会も避けるなどして、争点隠しを徹底した。マスメディアが「新基地の是非が事実上の争点」と報じても、選挙戦の中では議論として盛り上がらず、有権者の判断材料は乏しかった。このような争点隠しと選挙結果無視の中で、今回の県民投票が必要とされたのである。

論点は単純ではない。辺野古の自然環境の保護か、普天間飛行場の危険性の除去かという二者択一ではない。

大浦湾の軟弱地盤のために、工期の長期化、費用の増大は避けられない。技術的に可能なのかどうかさえ専門家から疑問符が付けられた。普天間は本当に返還されるのか、それはいつなのか、政府は説明を拒んでいる。

それ以前に、普天間飛行場を拠点とする米海兵隊は必要なのか。沖縄にいる必要があるのか。本当に抑止力になっているのか。そもそも抑止力とは何か。こうした根本的な問題も議論されるべきだ。

今回、県政野党である自民党県連と中立の公明党県本部は自主投票を決定した。賛否いずれの立場にも立てないとしても、沖縄の未来に関わる議論を傍観すべきではない。

当初、県議会の賛成多数で決定した条例は「賛成」「反対」の2択だった。しかし、実施のための予算が5市で否決され、有権者の31%が投票権を行使できなくなる事態となった。結局、与野党が折り合う形で「どちらでもない」を加えた3択で全県実施が実現した。

このような経緯を踏まえれば、自民党も公明党も積極的に議論に参加すべきだ。2択を批判した際の「普天間の危険性除去が置き去りにされる」とか「賛成・反対だけでは乱暴」といった論点も、改めて議論すべきである。

沖縄の戦後史は人権と民主主義、自己決定権を求めてきた歴史である。今回の県民投票が実現した経緯、全県実施を巡る曲折も、民主主義実現の実践だった。その成否は投票率の高さで示される。結果は世界から注目されている。力強く県民の意思を示すため、投票率を高める努力が必要だ。

●社説[県民投票きょう告示]沖縄の将来像を語ろう

沖縄 2019年2月14日 06:30

「ようやく」という言葉がふさわしいのかもしれない。 名護市辺野古の新基地建設を巡る県民投票が、24日の投開票に向け、14日、告示された。

国が進めている埋め立ての賛否を問うもので、「賛成」「反対」「どちらでもない」の三つの選択肢の中から、いずれかに「○」を記入する。

1996年に実施された県民投票は、米軍基地の整理・縮小と日米地位協定見直しの賛否を問うものだった。

辺野古埋め立ての賛否を問う今回は、結果次第では、沖縄の民意を反映した「実質的な負担軽減」を求める声が国内外で高まる可能性がある。 政府は「辺野古が唯一の選択肢」だと繰り返し主張してきた。辺野古では今も、連日のように土砂投入などの埋め立て作業が続いている。

今さら法的拘束力もない県民投票を実施する必要がどこにあるのか-そんな声は今もある。だが、県民投票を実施する最大の理由は、まさにそこにある。

「他に選択肢がない」という言い方は、政策決定によってもっとも影響を受ける者の声を押しつぶし、上から目線で「これに従え」と命じているのに等しい。実際、選挙で示された民意はずっと無視され続けてきた。

県民投票は、戦後74年にわたる基地優先政策が招いたいびつな現実を問い直す試みでもある。

軟弱地盤の改良工事のため、当初の予定を大幅に上回る工期と建設経費がかかることも明らかになってきた。状況が変わったのだ。

■ ■

米軍普天間飛行場の一日も早い危険性除去をどう実現すべきか。辺野古の自然環境は果たして保全されるのか。

埋め立ての賛否を考える上で避けて通れないのは、この二つの論点である。

自民党県連や公明党県本は、積極的に運動することはせず静観の構えで臨むという。

政党としての立ち位置を明確にするためにも自公両党にはそれぞれの考えを示し、積極的に県民投票にかかわってほしい。

選択肢が2択から3択に変わったのは、与野党がぎりぎりの段階で歩み寄った結果である。

3択になったことで「どちらでもない」という選択肢の結果をどう評価するか、という新たな難題を抱えることになった。

「賛成」よりも「反対」よりも「どちらでもない」の選択肢が多かった場合、玉城デニー知事は、後ろ盾を失うことになる。知事にとっては大きな痛手だ。

■ ■

県民投票に法的な拘束力はない。どのような結果になっても計画通り工事を進める、というのが政府の考えである。

しかし、「反対」が多数を占めた場合、玉城知事は辺野古反対を推し進める強力な根拠を得ることになる。

県民投票によって、疑う余地のない形で沖縄の民意が示されれば国内世論に変化が生じるのは確実だ。

政府が辺野古での工事を強行しているのは、県民投票を意識している現れでもある。

●(社説)沖縄県民投票 国のあり方考える機に

朝日 2019年2月15日

・・・(略)・・・ 一度決めた国策のためには地方の声など聞く耳持たぬ――。こうした強権姿勢は、他の政策課題でも見せる安倍政権の特徴だ。同時に、基地負担を沖縄に押しつけ、それによってもたらされる果実を享受する一方で、沖縄の苦悩や悲哀は見て見ぬふりをしてきた「本土」側が底支えしているといえる。

24日に示される沖縄県民の意思は、民主主義とは何か、中央と地方の関係はどうあるべきかという問題を、一人ひとりに考えさせるものともなるだろう。

●社説 辺野古問う沖縄県民投票 民意を熟成させる10日間

毎日 2019年2月15日

・・・(略)・・・ 「辺野古ノー」の民意は2回の知事選で示されている。ただ、党派間の対立が前面に出る選挙はしばしば住民の分断を生んでしまう。

・・・(略)・・・ 賛否だけでなく、「どちらでもない」の票数や投票率からも多様な民意を丁寧にくみ取る必要がある。

●社説 沖縄県民投票 政権の姿勢が問われる

中日 2019年2月14日

・・・(略)・・・ 政権与党の自民、公明両党は自主投票を決めた。組織を動員して賛成や棄権を呼びかければ、かえって反発を買うと考えたのだろう。

しかし、政府は県民投票の結果にかかわらず辺野古の埋め立て工事を続行する方針だ。・・・(略)・・・

●社説:沖縄県民投票 全国民で考える機会に

京都 2019年02月15日 13時33分

・・・(略)・・・ 民主国家ならば国策の遂行が民意と無関係であってよいはずがない。投票で最多の選択肢が投票資格者の4分の1に達すれば、知事に尊重義務が課せられる。政府も結果を軽んじるべきではない。

沖縄にこうした県民投票を余儀なくさせる責任の一端は、本土に住む私たちの無関心にもある。基地負担の問題を国民全体で考える機会にしなければならない。

●【社説】沖縄県民投票 基地問題は人ごとでない

徳島 2/3

・・・(略)・・・ 国土面積の0・6%しかない沖縄に、在日米軍専用施設の70%が集中している。さらに新基地をとなれば反発の声が高まるのも当然である。

安全保障は国全体の問題といいながら、過度の負担を沖縄に押し付けている現実がある。基地問題は人ごとではない。県民投票は、その現状を沖縄県外に暮らす私たちが見詰め直す機会でもある。

本県には米軍の訓練ルートが設定され、再々の低空飛行に脅かされてもいる。決して無縁ではない沖縄の動きを、しっかりと見守りたい。

●【社説】 沖縄県民投票 「沖縄の心」を見つめたい

新潟 2019/02/16

・・・(略)・・・ 県民は基地があることによる事件や事故、騒音に苦しみ続けている。県内移設に対する反対論の底流には、基地負担を巡る本土との格差もある。

安全保障はどうあるべきなのか。私たちも沖縄の人々に寄り添い、ともに考えたい。

| Trackback ( )

|

アメリカのトランプ氏は、公約である「国境に壁を建設」の費用を確保するため非常事態を宣言、という。

もちろん、「非常」という事態ではないから、当然ながら批判が集まる。

そこで、与党の米共和党内の意見、民主党の対応、一般の反応などを確認して以下を記録しておく。

なお、今朝の気温は2度。昨日2月15日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,237 訪問者数1,516」。

●トランプ氏、非常事態を宣言へ 国境の壁建設費用の確保のため/BBC 2019年02月15日

●トランプ米大統領、壁建設巡り非常事態宣言へ 民主党は法的措置も/ロイター 2019年2月16日 02:43

●焦点:トランプ大統領の「非常事態宣言」、法廷闘争の引き金に/ロイター 2019年2月15日 4:32/トランプ氏が軍事費を壁建設に振り向ける結果、事業契約を破棄されることになる個人や企業も、同氏を提訴する可能性がある。壁建設のために土地を接収される土地保有者も同じ

●米共和党内で見解割れる、憲法上の問題を引き起こすと一部議員は反対 国境警備を巡る懸念を理由に賛成する議員も/ブルームバーグ 2019年2月15日 10:23

●トランプ大統領の国境の壁めぐる国家非常事態宣言、重大な法的課題も/afpbb 2019年2月15日 11:43

●【社説】トランプ大統領の政治的非常事態/ウォール・ストリート・ジャーナル 2019年2月15日/同氏の公約である壁の建設は、法廷闘争に持ち込まれ、判事らによって何年にもわたって停滞させられる可能性がある

●「非常事態宣言」はトランプ独裁への第一歩?/ニューズウィーク 2019年02月15日 六辻彰二 塗り替わる世界秩序/戦争や大規模な自然災害が発生した場合を除き、非常事態が宣言されることはほとんどなかった

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●トランプ氏、非常事態を宣言へ 国境の壁建設費用の確保のため

BBC 2019年02月15日

ドナルド・トランプ米大統領はメキシコ国境の壁建設費用を確保するため国家非常事態宣言を発令する方針だ。ホワイトハウスが14日、声明を発表した。

声明によると、トランプ大統領は新たな政府機関の閉鎖を避けるため、壁建設費用を盛り込む予算案に署名する意向だが、それに加えて、連邦議会の予算決定権を迂回(うかい)して防衛予算を建設費用に充てる方針だという。

野党・民主党の幹部は、「権力の著しい乱用」および「無法行為」だとして、大統領を非難している。

連邦議会が可決した法案は、大統領の署名を得て初めて発効される。

国境の壁建設は重要な選挙公約だが、トランプ氏はこれまでのところ必要な予算を確保できていない。

ホワイトハウスの発表

ホワイトハウスのサラ・サンダース大統領報道官は14日、政府予算案に関する声明をツイッターで発表した。

「トランプ大統領は政府予算案に署名するほか、これまでに宣言していた通り、国境における国家安全保障と人道にとっての危機を確実に阻止するため、国家非常事態宣言を含む大統領権限を行使する方針だ。大統領は壁を築き、国境を守り、偉大な国を保護するという約束を今一度果たそうとしている」

与野党が11日夜に合意した妥協予算案には、国境に設ける物理的障壁を含む国境警備のための予算13億ドルが盛り込まれている。これは、大統領が要求していた57億ドルを大きく下回る。この予算にはトランプ大統領が掲げる国境の壁は含まれていない。

トランプ氏は以前、連邦議会の承認なしに壁の建設費用を確保するため、国家非常事態宣言を発令すると警告していた。しかし、危険な先例になると、共和党内からも批判の声が出ていた。

ところが、与党・共和党幹部のミッチ・マコネル上院院内総務は14日、トランプ大統領が「国境対策強化のために合法的に行使できるあらゆる手段を用いている」と述べ、支持する姿勢を見せた。

予算案はこの日の上院で賛成83票、反対16票で可決された。続いて下院も賛成300、反対128で可決した。

●トランプ米大統領、壁建設巡り非常事態宣言へ 民主党は法的措置も

ロイター 2019年2月16日 02:43

[ワシントン 15日 ロイター] - トランプ米大統領は15日、議会の承認を得ずにメキシコ国境の壁建設費を確保するため、メキシコ国境を巡り国家非常事態を宣言すると明らかにした。同日中に署名する方針。

トランプ大統領は、麻薬や犯罪者の流入など、メキシコ国境を巡る問題は容認できないと強調し、「非常事態宣言に署名する」と表明した。

トランプ大統領はこの日、政府機関の再閉鎖回避に向けた超党派の予算案にも署名する見通しだが、予算案には自身が求める57億ドルの壁建設費が含まれておらず、トランプ氏は非常事態宣言の発令によって最大80億ドルの費用を捻出できると試算する。

ただ非常事態宣言を巡っては、民主党が提訴する構えを見せているほか、共和党内でも見解が分かれている。

民主党上院議員15人は前日、トランプ大統領が他の予算を移し、壁建設費を捻出することを阻止する法案を提出した。

民主党のペロシ下院議長、シューマー上院院内総務、憲法の下で議会に付与されている権利に抵触するとの見解を示し、法的措置を取る可能性があることを示唆した。声明で「議会はあらゆる手段を講じて憲法の下で定められた権利を守る」とし、「大統領による憲法の抵触を議会は看過できない」と主張した。

トランプ大統領はこうした動きを想定した上で、「われわれは最高裁で勝利する」と自信を示した。

●焦点:トランプ大統領の「非常事態宣言」、法廷闘争の引き金に

ロイター 2019年2月15日 4:32

[ワシントン 14日 ロイター] - トランプ米大統領は、議会の承認を得ずにメキシコ国境の壁建設費用を確保するため、国家非常事態宣言を発令する方針だと、ホワイトハウスが14日発表した。

トランプ大統領は15日に国家非常事態を宣言する見通しだが、発令されれば法廷闘争に発展するのはほぼ確実で、2020年の米大統領選まで尾を引き、トランプ氏に対する批判勢力を勢いづかせる可能性がある。

法律学者らによると、法廷闘争における争点は(1)メキシコ国境に本当に非常事態が存在するか(2)税金の使途を巡る大統領の裁量権──の2点に集約されそうだ。

この方針を巡ってはすでに共和党内でも見解が分かれており、民主党トップは直ちに反発。民主党のペロシ下院議長は、トランプ大統領が非常事態宣言を発令すれば提訴することもあり得ると語っている。

●大統領の裁量権

税金の使い道は通常、議会で決めることが憲法で定められている。

しかし1976年に成立した「国家非常事態法」により、国家が非常事態に直面した際には議会採決を経ずに大統領が資金の使途を決めることができるようになった。法律専門家によると、この法律は「非常事態」を定義していないため、非常事態宣言に際しての大統領の裁量は大きい。

同法はまた、議会に非常事態宣言を無効化する権限を持たせているが、その場合には上下両院が行動を起こす必要がある。現在、上院はトランプ氏と同じ共和党、下院は民主党が支配しているため、実現は難しそうだ。

1979年以降、国家非常事態宣言が発効したのは約30回で、79年のイラン米大使館人質事件や2009年の豚インフルエンザ感染拡大などが含まれる。

●乏しい前例

大統領の国家非常事態宣言を巡り、法廷闘争が行われた前例はほとんどなく、闘争の行方について専門家の見方は分かれている。

テキサス大の国家安全保障法教授、ロバート・チェスニー氏によると、トランプ大統領の宣言に対する訴訟は成功するかもしれないとしつつ、裁判所は通常、国家安全保障に関しては大統領の顔を立てるとの見方を示した。

ブレナン・センター・フォー・ジャスティスの弁護士、エリザベス・ゴイティン氏は、大統領の国家非常事態宣言に関するさまざまな法律に鑑みると、壁の建設は許容できないことを示す強い論拠があると述べた。

米最高裁は、下院の個々の議員がホワイトハウスの行動について提訴する権限を否定しているが、下院全体としての提訴であれば法的権限が強まる可能性がある。

またチェスニー氏によると、トランプ氏が軍事費を壁建設に振り向ける結果、事業契約を破棄されることになる個人や企業も、同氏を提訴する可能性がある。壁建設のために土地を接収される土地保有者も同じだ。

仮に非常事態の存在が認められたとしても、トランプ氏は現実的な問題に直面する。本年度の軍事建設プロジェクト予算、約104億ドルの中で、壁建設に回せる資金を確保する必要があるためだ。

米軍は、軍事建設予算にどれほどの余裕があるかを公表しておらず、壁建設を大きく進めるだけの資金が残っているかは不明だ。

●米共和党内で見解割れる、トランプ大統領の非常事態宣言の是非巡り 憲法上の問題を引き起こすと一部議員は反対 国境警備を巡る懸念を理由に賛成する議員も

ブルームバーグ 2019年2月15日 10:23

国境の壁の追加予算を得るために非常事態宣言を行うというトランプ米大統領の計画が公表されると、民主党のペロシ下院議長は阻止のため法的手段を検討すると反発したが、共和党内では賛成と反対で意見が割れた。

共和党のルビオ上院議員は非常事態宣言について、「これは悪いアイデアだ」と指摘。「真の憲法上の問題を引き起こす」と説明した。

一方、トランプ大統領と親しい共和党のグラム上院議員は、大統領は正しいことをしているとした上で、「われわれがぜひとも必要としている障壁の建設で大統領権限を行使するというトランプ大統領の決断を私は強く支持する」と述べた。

マコネル共和党上院院内総務も支持しているトランプ大統領の非常事態宣言を巡る決定は、上院が政府再閉鎖を回避する超党派予算案を可決する少し前に伝えられた。予算案にはメキシコ国境沿いに55マイル(約88.5キロメートル)の障壁を新設する資金13億7500万ドル(約1520億円)が盛り込まれているが、大統領が求めていた57億ドルを大きく下回っている。下院も同日夜に採決の予定。

マコネル共和党上院院内総務はこの日、上院本会議場で、自分は大統領に非常事態宣言を支持すると伝えたと発言し、同党議員らを驚かせた。非常事態宣言とは議会の権限を大統領に譲ることだと批判する共和党議員もいた。

シェリー・ムーア・カピト上院議員(共和)は、議会はメキシコ国境警備を拡充するのに十分な予算を認めていないとして、トランプ大統領の非常事態宣言は正当化され得ると発言。「国境の問題は非常に重要なため、この方向に動き得る」と述べた。ただ、これが後の大統領の悪しき前例になることを懸念しているとし、非常事態宣言を精査するつもりだと語った。

コリンズ上院議員(共和)は非常事態宣言への反対を表明。「議会の役割と歳出プロセスを弱体化させる」と指摘した。

非常事態宣言により、トランプ大統領は他のプロジェクトに割り当てられた予算の壁建設への転用が可能になる。法的措置を求める動きに加え、上下両院で非常事態宣言を認めるかどうかの採決が行われる見通し。ルビオ議員など一部共和党議員は、トランプ大統領がこうした資金を利用するのを阻止する法案策定を支持する可能性がある。

●トランプ大統領の国境の壁めぐる国家非常事態宣言、重大な法的課題も

afpbb 2019年2月15日 11:43

【2月15日 AFP】ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領は14日、メキシコからの不法移民流入を阻止する南部国境の壁の建設予算を確保するため、「国家非常事態」を宣言する意向を表明した。

トランプ氏は何か月も前から、同政権が国境の「危機」と呼ぶ事態に言及し、国家非常事態を宣言する考えをほのめかしてきた。国家非常事態を宣言すれば、他の使途に割り当てられていた連邦予算をメキシコ国境での壁建設費用に振り向けられるようになる。しかし、この方法での壁建設は、重大な法律上の課題に直面することになる。

■トランプ氏に非常権限

国家非常事態法(NEA)は、大統領が具体的な理由を示した上で、国家非常事態を宣言することを認めるものだ。

国家非常事態が宣言されると、他の法律に基づく多数の非常権限の行使が可能となる。こうした非常権限によって、ホワイトハウス(White House)は戒厳令の布告、民間人の自由の制限、軍の拡充、財産の接収、貿易・通信・金融取引の制限といったことが可能となる。

しかし、非常権限も無制限というわけではなく、連邦議会や裁判所によって阻止される可能性もある。朝鮮戦争(Korean War)中の1952年、当時のハリー・トルーマン(Harry Truman)大統領は、鉄鋼業労働者の全国ストライキが予定される中、生産を続けさせるために米国の製鋼所を接収しようとした。しかし、鉄鋼各社は連邦最高裁に提訴。最高裁は、大統領の非常権限はストライキ回避目的での民間工場の接収を認めていないと判断し、原告の主張を支持した。

■最近の大統領は全員、NEAを発動

最近の大統領は全員、NEAを発動。20以上の国家非常事態が継続中で、毎年更新されている。

ジョージ・W・ブッシュ(George W. Bush)元大統領は、2001年9月11日の国際テロ組織アルカイダ(Al-Qaeda)による米同時多発攻撃後にNEAを発動。割り当てられた予算を超える軍の拡充や内偵の実施、後に拷問と広く非難されることになる尋問法の採用を実現した。

●【社説】トランプ大統領の政治的非常事態

ウォール・ストリート・ジャーナル 2019 年 2 月 15 日 12:28T

米政府は14日、ドナルド・トランプ大統領が国境の治安維持費用を盛り込んだ歳出法案に署名することを明らかにした。しかし、トランプ氏は同時に、リオグランデ渓谷に彼の公約である国境の壁を建設するための追加支出を可能にする目的で、国家非常事態を宣言する意向だ。非常事態宣言は、トランプ氏の最も熱心な支持者らを喜ばせるだろう。しかし、トランプ氏は、不適切な前例を作ることになる。また、同氏の公約である壁の建設は、法廷闘争に持ち込まれ、判事らによって何年にもわたって停滞させられる可能性がある。

トランプ氏にとって...

●「非常事態宣言」はトランプ独裁への第一歩?

ニューズウィーク 2019年02月15日)13時15分 六辻彰二 塗り替わる世界秩序

・・・・・・・・キャラバンが近づきつつあった2018年11月、トランプ大統領はこれを「侵略」と呼び、アメリカ軍兵士を国境に展開させた。つまり、キャラバンの接近はトランプ氏にとって「不法移民によってアメリカの安全が脅かされる」という大義名分をかざしやすくしたといえる。これによって非常事態を宣言し、合衆国法典第2808条に基づいて壁を建設するというアイデアが現実味を帯びてきたのだ。

日系人収容も非常事態宣言で行われた

・・・(略)・・・非常事態宣言は最高責任者に大きな権限を認めるものだけに、非常事態の名の下で公平性を担保できるか、という懸念がつきまとう。だからこそ、その運用には慎重さが求められ、アメリカでは戦争や大規模な自然災害が発生した場合を除き、非常事態が宣言されることはほとんどなかった。

| Trackback ( )

|

私のブログは「gooブログ」。今日2月6日午前1時~正午(予定)で「停止を伴うシステムメンテナンス」だと以前に告知があった(後掲)。「ブログトップ」も停止だから、ネットの世界では、外から見れない、「gooブログ」は存在しない、ということになる。

そこで早めに投稿しておく。もちろん、投稿してもメンテが済むまでは「見られない状態」。

(追記/同日朝・ブログが通常に見えて使える状態だから、「メンテ終了」か「途中で一時的な操作可能の状態かは不明」)

ともかく、今日は迷惑な「停止」に絡めて、トランプの中距離核戦力全廃条約・INF条約の「停止」のことを確認しておく。

ロシアも同調。世界は軍備拡張競争の時代に進むか、との懸念も出ている。

ひどい話。

●米、中距離核戦力全廃条約の破棄を正式表明/AFP 2019年2月1日

●プーチン露大統領、INF条約の履行停止 新兵器開発も指示/産経 2/2

●米がINF全廃条約脱退へ 軍拡競争につながる恐れ/テレ朝 2019年2月2日

●NATO、INF破棄支持で結束 核軍拡に不安募る/産経 2019.2.2

●米国、INF離脱をロシアに通告 冷戦終結の象徴が消滅/朝日 2/3

●ロシア、INF条約履行停止を表明=新型ミサイル開発へ/時事 2019年02月05日

●【社説】INF条約破棄、軍縮合意が意味失う時/ロイター 2019 年 2 月 4 日

【2/6】gooブログ サービス停止を伴うシステムメンテナンスのお知らせ 2019-01-23

この度、gooブログではリニューアル第一弾のため、

下記日程にてサービス一時停止を伴うメンテナンスを実施させていただきます。

2019年2月6日(水)午前1時 ~ 正午(予定)

■停止する機能 ブログに関するすべてのサービス

※ブログトップ(https://blog.goo.ne.jp)を含むすべてのページが停止します

ユーザーの皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力を頂ければ幸いです。

|

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●米、中距離核戦力全廃条約の破棄を正式表明

AFP 2019年2月1日

【2月1日 AFP】米国は1日、ロシアと調印した歴史的な中距離核戦力(INF)全廃条約の破棄を正式に表明した。米国は、ロシアが同条約に違反していると主張している。

ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領は同日声明を出し、米国は2日から「INF条約のあらゆる義務の履行を停止し、同条約を破棄する手続きに入る」と発表。「ロシアが違反しているミサイルや発射装置、関連機器をすべて廃棄して条約順守に立ち返らない限り、手続きは6か月以内に完了する」としている。

●プーチン露大統領、INF条約の履行停止 新兵器開発も指示

産経 2/2

【モスクワ=小野田雄一、ワシントン=黒瀬悦成】ロシアのプーチン大統領は2日、トランプ米政権がロシアとの中距離核戦力(INF)全廃条約破棄を発表したことを受け、ロシアも条約の履行義務を停止すると述べた。イタル・タス通信が伝えた。プーチン氏は「米国がINFを配備しない限り、ロシアはINFを展開しない」としながらも、米国に対抗して新たな極超音速の中・短距離ミサイル開発に着手するなどと表明。早くも6カ月後のINF条約失効をにらんださや当てが始まっている。

●米がINF全廃条約脱退へ 軍拡競争につながる恐れ

テレ朝 2019年2月2日

アメリカはロシアとのINF(中距離核戦力)全廃条約について、ロシアの条約違反が続いているとして条約からの脱退を通告すると発表しました。

アメリカ、ポンぺオ国務長官:「これまでロシア側には30回以上にわたり、条約を守っていないと伝えてきた」

INF全廃条約は、射程500キロから5500キロの地上発射型のミサイルを禁止するもので、アメリカと旧ソビエトが東西冷戦中の1987年に調印しました。ホワイトハウスの声明によりますと、2日に脱退を通告した後、ロシア側が条約に違反するミサイルなどを廃棄しない限り、6カ月後に脱退が正式に確定することになるということです。アメリカの政府高官は「我々は脱退後、すぐにミサイル配備に動くわけではない」としていますが、中国も含めた3カ国の間で軍拡競争が激しくなる恐れがあります。

●NATO、INF破棄支持で結束 核軍拡に不安募る

産経 2019.2.2

【ベルリン=宮下日出男】トランプ米政権による米露の中距離核戦力(INF)全廃条約の破棄通告をめぐり、北大西洋条約機構(NATO)は1日、「完全に支持する」との声明を発表し、米欧同盟の結束を示した。ただ、条約が失われることで、欧州が再び核軍拡競争の舞台になることへの不安も出ている。

NATOは声明で、米国の破棄通告について露側の「重大な条約違反」が原因だと批判。失効までの6カ月の間に完全な順守状況に戻るよう求め、失効してもその責任は「ロシアが唯一負う」と断じた。

一方、メルケル独首相は「今後半年間を対話に使う」と表明。NATOのストルテンベルグ事務総長も、ロシアに条約順守への説得を続けるとし、条約存続に向けぎりぎりまで外交努力を続ける考えを示した。

欧州は東西冷戦時代、当時のソ連の中距離ミサイルの標的にされ、INF条約によりその核の脅威から解放された。条約がなくなってロシアが核戦力を拡大した場合、欧州は抑止力均衡を保つため米国による「核の傘」の増強に頼る必要に迫られる。こうした状況は、米ソの核軍拡の前線にあった欧州の悪夢を想起させるだけに、条約破棄には慎重論も強かった。

米国の破棄通告表明を受け、欧州連合(EU)のモゲリーニ外交安全保障上級代表は「超大国の対峙(たいじ)の場に戻るのを見たくない」と強調した。旧ソ連圏にあったハンガリーのシーヤールトー外務貿易相は「東西対立で敗北するのはいつも中欧だ」と悲観している。

NATOでは今後の対応をめぐる温度差も垣間見える。ドイツでは「核増強は誤った回答」(マース外相)との声が出る一方、ロシアへの警戒感が強いポーランドは自国へのミサイル配備も排除しない姿勢だ。今後の議論次第では加盟国の結束が試される。

●米国、INF離脱をロシアに通告 冷戦終結の象徴が消滅

朝日 2/3

米国、INF離脱をロシアに通告 冷戦終結の象徴が消滅

ポンペオ米国務長官は2日、ロシアとの間で締結している中距離核戦力(INF)全廃条約からの離脱をロシア側に正式に通告したと発表した。条約は規定に従って6カ月後に失効する見通し。1987年に結ばれ、米ソ冷戦終結を象徴する歴史的な条約が消え去ることになり、米ロ間のもう一つの核軍縮条約に対する影響への懸念も出始めた。

ポンペオ氏は声明で「ロシアが公然と条約に違反する中で、米国が条約に縛られるわけにはいかない」と述べた。条約は地上発射型の中距離ミサイル(射程500~5500キロ)の保有を禁じているが、米国はロシアの新型巡航ミサイル「9M729」の保有が条約違反だと主張している。

ポンペオ氏は今後6カ月間にロシアが完全かつ検証可能な形でミサイルと関連装備を廃棄しなければ、「条約は終わる」と強調した。離脱通告は「米国や同盟国の安全保障を守るための行動だ」と主張した。

一方のロシアは、9M729の射程が条約の対象外の480キロだと主張しており、1月に2回開かれた次官級協議も平行線に終わった。米ロが条約失効までに対立を解消するのは困難とみられている。

米国は今後、地上発射型中距離ミサイルの研究・開発に着手する。ロシアもプーチン大統領が2日に対抗措置として条約の履行停止を宣言しており、ミサイル開発を進める方針だ。

●ロシア、INF条約履行停止を表明=新型ミサイル開発へ

時事 2019年02月05日

【モスクワ時事】ロシアのプーチン大統領は2日、米国が中距離核戦力(INF)全廃条約の破棄を正式表明したことを受け、ロシアも条約義務の履行を停止すると発表した。プーチン氏は新型の極超音速中距離ミサイルの開発着手を承認した。

ロシア大統領府がプーチン氏とラブロフ外相、ショイグ国防相との会議内容を公表した。プーチン氏は「米国のパートナーは条約への参加停止を表明した。われわれも停止する」と発言。米国がミサイルの研究開発を発表したと指摘した上で「われわれも同様に行う」と対抗姿勢を示した。

プーチン氏はショイグ氏の提案を受け、長距離巡航ミサイル「カリブル」の地上発射型や、地上発射型の極超音速中距離ミサイルの開発着手を承認した。

一方で「支出を要する軍拡競争に入り込むべきではない」とも述べ、国防予算の枠内に収めるよう求めた。厳しい財政状況が念頭にあるとみられる。また米国が欧州などにミサイルを配備しない限り、「ロシアは欧州やその他の地域に短・中距離ミサイルを配備しない」とも語った。

●【社説】INF条約破棄、軍縮合意が意味失う時

ロイター 2019 年 2 月 4 日

トランプ米政権は1日、1987年に旧ソ連との間で締結された中距離核戦力(INF)全廃条約を破棄すると正式に表明した。10年以上にわたるロシア側の条約違反が理由だ。敵対国との間での軍縮合意が機能することはめったにない。そして、あからさまな違反行為を米政府が見過ごすのであれば、それは機能し得ない。

米ソは1987年、射程500~5500キロの核ミサイル保有を禁止するINF条約に調印した。同条約が世界をより安全にすることはなかった。世界をより安全にしたのはソ連の崩壊だった。ウラジーミル・プーチン大統領の...

| Trackback ( )

|

沖縄の県民投票に関して、5つの市の議会が県からの投票のための予算を否決、市長が「投票不参加」を表明していた。

法令上そんなことは出来ないと思う人が多い。

例えば、次の記事。

★≪県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割/琉球 1/23≫

★≪木村草太氏(憲法学者)「県民投票不参加は憲法違反」/市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある/沖縄 1/7≫

私は誰か提訴すればいいのにと思っていたから、当然のこと。

ともかく、何とか全県で実施したい知事・与党と「意図的に反対していた」野党が折り合い、投票条例を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にすることで合意した。

そんな紆余曲折した経過から上記のほか、幾つかを記録しておく。

なお、今朝の気温はマイナス1度。ウォーキングは快適。昨日1月27日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,221 訪問者数1,483」。

●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も/fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日

2月24日に予定されている県民投票をめぐって5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間/ヤフー 共同 1/21

●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対/沖縄 2019年1月21日

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判/琉球 12/26

●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判/沖縄 2018年12月26日

●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体/時事 1/7

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も

fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日

沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設計画にともなう、名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票をめぐり、県議会は、賛成と反対のほかに、「どちらでもない」を加えた3択で実施することで合意した。

これで不参加を表明していた5つの市も参加に転じる見通しで、投票は全県で実施される公算が大きくなった。

2月24日に予定されている県民投票をめぐっては、普天間基地を抱える宜野湾市など5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。

これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

松川宜野湾市長は、「選択肢を広げるというのは、それぞれ5市からも挙がっていましたし、そのことに真摯(しんし)に取り組んでいただいたというのは、非常に評価しています」と述べた。

不参加を表明している5つの市も参加に転じる見通しで、投票は、全県で実施される公算が大きくなった。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間

ヤフー 共同 1/21

沖縄県は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う2月24日の県民投票に関し、不参加を表明した宜野湾市など5市の投開票日について1週間延期する方向で検討を始めた。県が21日、新里米吉県議会議長に伝えた。

新里氏が記者団に明らかにした。残りの36市町村は予定通り実施する。県民投票を巡っては、不参加を決めた自治体の中に賛成、反対の2択で賛否を問うことへの不満があり、3択に増やす案が浮上している。

●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対

沖縄 2019年1月21日

沖縄県名護市辺野古の新基地建設の賛否を問う住民投票で、全県での実施へ向け与野党間調整に入る意向を示していた新里米吉県議会議長は、条例改正などの提案を事実上断念した。新里氏は与党の了解が得られれば「3択」を提案する意向だったが、20日、与党2会派が現行の2択で実施すべきだとの判断したことを受け「与党内で一致できなければ進められない」と判断した。

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判

琉球 12/26

沖縄県宜野湾市の松川正則市長が名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票を実施しないと表明したことを受け、宜野湾市民が住民訴訟を検討していることが25日、分かった。

同日、「沖縄『建白書』を実現し未来を拓く島ぐるみ会議・ぎのわん」の安次嶺美代子共同代表が本紙取材に、松川市長の判断が変わらない場合は訴訟を視野に入れた準備を進める考えを明らかにした。同団体は28日に会合を開き、対応を協議する。

●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判

沖縄 2018年12月26日

「(知事は)県民投票条例に抵触している」。松川正則市長は25日の会見で、玉城デニー知事が土砂投入翌日の15日に辺野古へ足を運んだことを問題視し、情報提供を客観的・中立的に行うことをうたった県民投票条例11条に抵触すると痛烈に批判した。

●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体

時事 1/7

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票(2月24日実施)への不参加を表明した松川正則宜野湾市長に対し、市民団体のメンバーらが7日、「条例に基づいて義務付けられた事務を執行するよう要請する」などとして投票実施を求めた。

市長は昨年12月、「県民投票の結果によっては普天間の固定化につながる」として不参加を表明。

市役所で代表者と面会した市長は、記者団に「不参加を覆すための理由は見当たらない」と述べ、改めて実施しない意向を示した。

●県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割

ヤフー 琉球 1/23

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を5市長が拒否している問題で、琉球新報は22日までに、沖縄弁護士会所属の弁護士(正会員267人)に投票事務の執行責務に関するアンケートを実施した。市町村の首長が投票事務を拒否することについて、回答した52人のうち約9割の48人が地方自治法や憲法上、違法と指摘した。適法と答えたのは1人だった。3人は判断を避けたが、2人が憲法上の問題が生じるなどとし、1人は「判断できる立場にない」と理由を述べた。

投票事務の法的義務の有無については50人が「ある」と回答。地方自治法の条文では、議会に事務予算が否決されても首長は原案を執行「できる」と明記していることから、約9割の弁護士が義務を履行しないことへの違法性を指摘しており、執行を拒む問題の大きさが浮き彫りになった。

地方自治法は、地域の住民自身が有権者の50分の1以上の署名を集めれば自治体の条例で実施ができる県民投票制度を定めている。今回の新基地建設の賛否を問う県民投票は、署名数が同法上必要な約2万4千筆を大きく超えて41市町村で10万950筆(最終確定9万2848筆)が集まり、関連条例の制定が実現した。

ただ投開票事務は各市町村に移譲する。そのため各市町村で事務予算を組み込む必要がある。必要な予算は県が全額補塡(ほてん)し「義務的経費」として計上することになっていたが、宜野湾市、宮古島市、沖縄市、石垣市、うるま市の5市議会は予算を2度にわたって否決した。これを受け、5市長は県民投票への不参加を表明した。地方自治法上の法的責任については首長に予算執行の裁量があるとして問題はないとの認識を示している。

アンケートは15日、日弁連ホームページの弁護士検索から沖縄弁護士会所属でファクスが届く弁護士に配布し21日までに回収した。

●木村草太氏(首都大学東京教授、憲法学者)が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」

沖縄 1/7

・・・(略)・・・県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。

地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。

今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。

なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。

つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。

一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。

一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。

「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。

したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。

しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。

合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。

この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。

しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。

さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。

県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。

さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。

このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。

議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。

訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。

・・・(略)・・・ ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長

や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。

市民全員に棄権を強制することは不合理だ。 |

| Trackback ( )

|

水道法が改正されて「水道民営化」に強い懸念や抵抗感がでている。

今日は、そのあたりを見ておく。

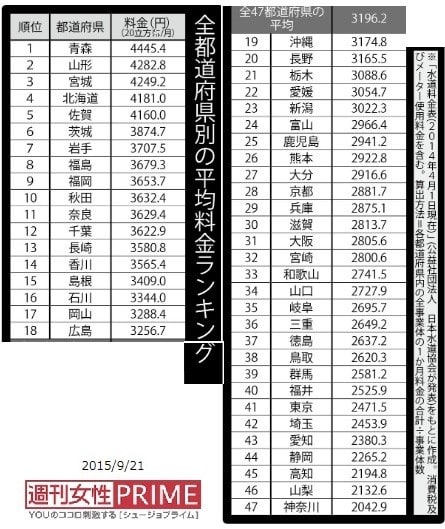

あわせて、おもしろそうなので、2015年の記事だけど★≪全国の平均水道料金を一挙公開、各自治体によってこれだけ違う!≫(週刊女性 2015/9/21)もみた。

なお、今朝の気温は3度。ウォーキングはいつもより薄着にしたけれど暑かった。

昨日1月23日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数6,077 訪問者数1,726」。

今日は次を記録。

●水道民営化に根強い抵抗感 料金高騰、水質悪化…海外では暴動も/産経 2018/11/4

●長野県小諸市、水道事業で第三セクター設立へ /日経 2018/12/19

●改正水道法巡り、弁護士講演 民営化を懸念 神戸 /神戸 2018/12/7

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●水道民営化に根強い抵抗感 料金高騰、水質悪化…海外では暴動も

産経 2018/11/4

改正水道法案のポイント

水道の基盤強化を図る水道法改正案について、政府・与党は今国会で成立を目指す。人口減少で料金収入が減少するとともに、事業を担う人材も不足するなど、水道事業は深刻な危機に直面している。その突破口として政府が打ち出したのが、民間の資金や能力を活用する「コンセッション方式」だ。しかし、運営を民間に委ねる“民営化”には、住民の抵抗が根強い。

「住民の福祉とはかけ離れた施策である。国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまない」。新潟県議会は10月12日、水道法改正案に反対する意見書を可決。野党系が発案したものだが、最大会派の自民党が賛成するという異例の決断だ。

民営化が進展すれば、海外から「ウオーターバロン」(水男爵)や「水メジャー」と呼ばれる巨大な水道事業者が日本に押し寄せるという懸念もある。

海外では、民営化後の悪影響が報告されている。厚生労働省などによると、米アトランタでは、1999年に民間が水道の運営権を取得したが、施設の維持費がかさんで水質が悪化し、4年後に再び公営に戻された。この15年間で30カ国以上で再公営化されているという。

南アフリカでは民営化後、料金高騰で支払えない約1千万人が水道を止められ、汚染した河川の水を使いコレラが蔓延(まんえん)。ボリビアでは料金が跳ね上がり暴動が発生したケースもある。

厚労省は、民間が運営しても管理がずさんにならないように、定期的なモニタリング(監視)や立ち入り検査を実施。水道料金の枠組みは自治体が事前に条例で定めることなどを示し、理解を促している。地震などの災害時の復旧は、自治体との共同責任にした。 日本の水質の高さや漏水率の低さは世界トップレベルの技術力のおかげであり、厚労省は「日本版の水メジャーの育成にも寄与できれば」ともくろむ。

水道事業に詳しい近畿大の浦上拓也教授(公益事業論)は「コンセッション方式は、自治体にとって選択肢が一つ増えるという意味で評価したい。ただし、これが最善の方法ではない。水道料金は必ず上がっていく。事業を継続させるため何が必要か自治体は議論を進めていく必要がある」と指摘した。

●長野県小諸市、水道事業で第三セクター設立へ

日経 2018/12/19

長野県小諸市と上下水道施設運営の水ingAM(東京・港)、水道料金徴収の第一環境(同)は19日、市の上水道事業を担う第三セクター「水みらい小諸」の設立へ株主間協定を締結した。2019年1月に第三セクターを設立し、10月に市からの指定管理者として業務を開始する。

資本金は3000万円。市が35%、水ingAMが55%、第一環境が10%を出資する。職員の3分1程度は市から、残りを民間企業から派遣する。水道事業の管理運営、料金徴収のほか、コンサルティングや人材育成・研修、調査研究などの業務を担う。市は施設を保有して事業計画作成や料金設定を行い、三セクの自主事業で赤字が出た場合は補填しない。指定管理はまず23年度までを予定し、周辺市町村での事業受託も検討していく。

同市では人口減少などで20年後の水需要が20%近く減少する見通し。施設の老朽化や人材育成などの課題もある。17年に設けた研究会で「民間主導の公民企業体による運営が理想」との判断に至った。今月成立した改正水道法では運営権を民間に売却するコンセッション方式も導入可能になったが、「現状では中身が詰まっておらず現実的でない」として見送った。

広島県も水ingと水道事業運営会社を設立しているが、小規模自治体による水道運営の三セク設立は全国でも珍しい。

●改正水道法巡り、弁護士講演 民営化を懸念 神戸

神戸 2018/12/7

自治体が水道事業の運営を民間企業に委託する「コンセッション方式」を促進する改正水道法を巡り、兵庫県弁護士会は5日夜、神戸市中央区内で研修会を開いた。同法の問題点に詳しい尾林芳匡(よしまさ)弁護士(57)=東京弁護士会=が講演し「民営化や広域化が進むと、市民のための水が守れなくなる」と訴えた。(小林伸哉)

改正水道法は老朽化が進む水道事業の経営基盤強化に向け、広域化・民営化・官民連携の推進を目指す。一方、世界各地で水道民営化による料金高騰や水質悪化などの問題が起こり、パリやベルリンなどでは再び公営化している。

尾林弁護士は「水道法は『きれいで安い水を豊富に供給する』のが目的。憲法は『公衆衛生の向上は国の責任』と定める。水は生存権に直結し、健康を守るために欠かせない」と指摘し「お金本位や経済性だけで考えてはいけない」と改正法を批判した。

民営化されれば「営利本位で水質が守られるか、大変心配」とし「水道の専門的知識・経験に習熟した技術職員が公共団体に残らなくなり、企業の言いなりで料金が設定される。公共の責任で高騰を防ぐ必要がある」と懸念した。

水道事業広域化を巡っては、「名水」で知られる埼玉県小鹿野町で浄水場を廃止し、別の水系から供給する計画が持ち上がり住民が反対した。尾林弁護士は「地域ごとに優れた水源は違い、広域化は実情に合わない。遠方からの供給施設を維持するのは余計にお金がかかる。計画は現場に近い方が的確に立てられる」と批判した。

コンセッション方式の導入は地方自治体の判断に委ねられる。「自治体や議員、住民が学び、市民参加で地元の水源を生かし、合理的な水道計画を立てるのが大事」と呼び掛けた。

◇ 兵庫県弁護士会(藤掛伸之会長)は5日、海外の民営化による値上げや再公営化の事例を踏まえ「慎重な議論が必要で、性急に結論を急ぐべきでない」とする会長談話を発表した。

●全国の平均水道料金を一挙公開、各自治体によってこれだけ違う!

週刊女性 2015/9/21

水道の設置や整備をする技術者が不足していることも課題のひとつだという

「エッ全国一律じゃなかったの!?」。

とんでもない。国内の水道料金は一律どころか地域ごとの格差が広がるばかり。公共料金なのに地域によって支払い料金に差があるのだという。そんななか最近、料金改定に踏み切った、あるいは踏み切る予定の自治体の声を集めてみた。

北海道美唄市のケース。

「10月から33年ぶりに料金を改定し、平均約30%値上げします。水道事業で蓄えた3億円は、’13年には不良債務が発生するまでになってしまいました。人口は毎年約500人ずつ、世帯にすると毎年100世帯ほど少なくなっています。水道料金収入が、’05年から年間平均1000万円落ちました。今後5年はこのまま維持予定ですが、人口が増えるとは考えられず、大企業が進出してくる計画もありません。給水収益はさらに落ちると考えられ、5年後以降のこともまた考えていかなければなりません」(水道課)

静岡県東伊豆町のケース。

「東日本大震災以降、観光業が低迷し、旅館が以前ほどは水を使わなくなっています。人口も減りました。電気でポンプアップして、山を越えて供給しているので、電気代が上がり打撃を受けています。町民と5回の料金審議会を設け、今年7月から平均約25%アップの改定に至りました」

埼玉県秩父市のケース。

「今年1月請求分から、平均約17.5%料金を改定しました。県内でいちばん古い浄水場が老朽化し、漏水のため供給前に30%ほどの水が失われていました。更新費用をまかなうために、値上げを決定しました。これは今後5年の設定で、その後は状況によってまた見直します。また現在、周辺の4自治体と、水道事業の合併を進めています」

それぞれの自治体が、それぞれの事情を抱え、料金改定を行い、経営の健全化を進めている。全国の人口が減少し続ける中、目の前の改定は、小手先だけの対処法にならないのか。

今月7日、水道事業基盤強化方策検討会を立ち上げた厚生労働省水道局は、

「まだ水道事業に関して対策を練る段階にはないんです」

と現時点では有効な打開策がないことを認め、

「人口減少によって、水道料金の収入が少なくなってきています。施設の更新を進めるには、料金をきちんと設定してもらわなければなりません。今後、こちらも具体的な方策を議論していきますが、水道事業は公共企業として各自治体でやっていってほしい」

と自治体まかせにしたい気持ちをにじませる。

水ジャーナリストの橋本淳司さんは、水の専門家の視点から、改善ポイントを挙げる。

「まずは事業体の合併があります。施設を縮小することで無駄なコストが省けます。国も統合した事業体に助成金を出すなど合併を促しています。次に事業体ごとにコストを削減することです。地下水を利用できる地域は、最大限に利用すること。地方には良質な地下水が存在することも多いので、確認してみてほしい。大分県豊後高田市黒土地区は、人口200人強で限界集落ギリギリくらいの地区ですが、県や市の助成を受け、浄水能力1日8トンの小規模飲料供給施設を、自分たちで作りました。総工費は700万円。1世帯当たりの負担は5万円ですみ、2011年から稼働しています」

設備を“延命”させる手もあるという。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

保育の無償化は大事なことだと、かねがね思ってきた。

本来は、国がやるべきこととは言え、やらないからまず地方から。

8年前の選挙で、「保育料 半額」という政策を提案した。当時は、唐突感を持たれてもいけないと思い、「半額」という主張が精一杯。

次の年には、「保育料 無料」ということで良いと考えるようになった。ある候補者にもそんな提案をし、主張された。

4年前、市長が「5才以上の保育料 無料」と提案し、すぐにそのようになった。残るは、5才未満の話・・・

ところで、安倍政権が、一昨年の突然の解散選挙で「幼児教育・保育の実質無償化」を展開した。

その経過は地方自治体との激しいやり取りが続いた。

言葉で端的にまとめているのは次。

★≪フジテレビ 2018年11月26日/「論外だ!」地方も費用負担?幼児教育・保育の無償化をめぐる対立/安倍政権の看板政策の1つで、去年の衆院選の公約として高らかに掲げられた「幼児教育・保育の実質無償化」。しかし、来年10月のスタートまで1年を切った今、その費用負担をめぐって政府と地方自治体との間で深刻な対立が起こっている≫

このことに関しての、その後の流れをそろそろ整理しておくため、上記のほか以下を記録しておく。

なお、今朝の気温は1度。ウォーキングは快適。昨日1月17日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,742 訪問者数1,695」。

●市町村負担4370億円=幼保無償化で―内閣府原案/時事 2018/11/7

●幼保無償化でも給食費はタダにならない? 「ごはん」「おかず」代の支払いは 幼稚園と保育所でこんなに違う!/フジテレビ 2018年11月14日

●(社説)幼保無償化 現場の声聞き考え直せ/朝日 2018年11月18日

●幼保無償化、市町村負担を1千億円減 国の案軸に調整へ/朝日 2018年12月3日

●財源問題決着=地方が国の譲歩案受け入れ/時事 2018年12月10日

●半年で3800億円 19年度予算案 初年度は国が負担/東京 2018年12月23日

●幼保無償化19年10月から 新制度1.5兆円、政府了承/日経 2018/12/29

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●市町村負担4370億円=幼保無償化で―内閣府原案

時事 2018/11/7

2019年10月から全面実施される幼児教育・保育の無償化で、国と地方の費用負担に関する内閣府原案が7日、分かった。

無償化にかかる費用を年約8300億円、このうち市町村側に求める負担を4370億円と試算。政府は、年末の予算編成に向け自治体側との調整を本格化させるが、全国市長会は全額国費で賄うよう求めており、原案通り決着するかは不透明だ。

●幼保無償化でも給食費はタダにならない? 「ごはん」「おかず」代の支払いは 幼稚園と保育所でこんなに違う!

フジテレビ 2018年11月14日 解説委員 智田裕一

給食費をタダにするか否か

来年10月から始まる 幼児教育・保育の無償化をめぐり、 給食費をタダにするかが議論になっている。

この幼保無償化は、 消費税増税による増収分の一部をあてて 実施されるものだ。

幼稚園や保育所などの利用を、 3~5歳児で無償にし、 0~2歳児は住民税非課税世帯を対象にすることが、 すでに決まっているが、 無償化の対象に「給食費」を含めるかどうかが いま論議の的となっているのだ。

・・・(略)・・・

●(社説)幼保無償化 現場の声聞き考え直せ

朝日 2018年11月18日

・・・(略)・・・地方の現場にはそもそも、今でも保育所の整備が利用希望に追いつかないのに、無償化したらさらに希望者が増えてしまうとの懸念がある。子を持つ親たちの間にも、待機児童問題がさらに深刻になるのではないかとの声は根強い。

保育サービスの利用料は所得に応じた負担になっており、一律の無償化では高所得者ほど恩恵を受ける。そのため「待機児童解消より優先すべきことなのか」との声もある。

子育て支援に思い切って財源を投入することに、異論はない。問題はその使い道だ。例えば、待機児童解消のための施設整備や保育士の処遇改善にもっと財源を振り向け、無償化は経済的に苦しい世帯に絞ってはどうか。

・・・(略)・・・

●「論外だ!」幼児教育無償化費用で国vs地方 存在しないベビーシッターの監督基準どうする?

フジテレビ 2018年11月26日 (政治部 首相官邸担当 山田勇)

地方も費用負担?幼児教育・保育の無償化をめぐる対立

安倍政権の看板政策の1つで、去年の衆院選の公約として高らかに掲げられた「幼児教育・保育の実質無償化」。しかし、来年10月のスタートまで1年を切った今、その費用負担をめぐって政府と地方自治体との間で深刻な対立が起こっている。

来年10月にスタートする幼児教育・保育の無償化は、認可保育所や幼稚園、認定こども園に通うすべての3~5歳児と、住民税非課税世帯の0~2歳児の利用料を無償化し、認可外施設についても、市町村が保育の必要性があると認めた場合に無償化するものだ。

政府は、去年の解散総選挙を前に、この無償化の実施などのために、消費税増税による増収分の一部をあてると表明し、費用は国が負担するとの認識が広がった。

しかし、政府はここにきて、消費税率引き上げに伴う増収分は地方にも配分されることから、幼保無償化の財源を、地方自治体にも負担を求める方針を示したのだ。すなわち、今は利用者が負担している保育料などが無償化される分を、国、都道府県、市町村それぞれが新たに負担する形となる。

これについて、地方自治体の側は、「幼児教育無償化は国が提唱した施策なので、必要財源は国の責任において全額を国費で確保してほしい」と主張。そもそも「国の目玉政策として国が負担してくれると認識してきた」として、国に猛反発しているのだ。

認可外施設やベビーシッターへの対応も自治体の負担に

加えて、幼児教育無償化の実現にあたり、新たに認可外保育施設やベビーシッター等も金額の上限付きながら、無償化の対象となった。こうした施設がしっかりと基準を満たし、教育・保育の質が担保されることを地方自治体がチェックすることになる。

これまで地方自治体は基本的に認可外保育施設やそこに通う児童の実態をつぶさに把握しておらず、ベビーシッターに関する指導監督基準もないことから、これは地方自治体にとってシステム改修や監視体制強化など事務負担の増加を意味し、必要経費への支援を求めている。

「話にならない!」国と地方団体との協議は平行線

こうした国の手法について、強引だと反発している地方自治体側は、政府に対するバトルを仕掛けはじめた。

全国市長会は、11月15日に「無償化実現に必要な財源は国の責任で確保してほしい」とする決議を採択。その後、菅官房長官や幼児教育無償化を所管する宮腰少子化担当相に申し入れを行い、財源負担の在り方や、認可外保育施設における質の確保の重要性などについて自らの主張を説明した。しかし、その議論は平行線をたどった。

全国市長会の主張としては、菅官房長官から6月と8月に「無償化分は全額国費で負担する」と説明を受けたとしている。

これに対し菅長官は会見で「国の責任で必要な地方財源を確保するという趣旨を述べただけだ」としていて、主張が食い違っている。

そこで、事態の打開を目指し、政府は11月21日夕刻、担当4大臣(宮腰少子化相、石田総務相、柴山文科相、根本厚労相)と全国市長会など地方3団体との協議の場を設けた。

冒頭、宮腰少子化相は「教育無償化は昨年の衆議院選挙の公約として掲げ、民意を得た、政権にとっての最重要課題だ。(来年度の)予算編成に向けて早急に合意を得たい」と述べ、地方団体側の理解を求めた。

・・・(略)・・・

論点は費用分担の在り方と保育の質の確保

今回の議論の論点をまとめると、費用分担の在り方という財源の部分と、保育の質をどう確保するかという方法論に大別される。

・・・(略)・・・一方で保育の質の確保についても、行き届いた議論が必要であると感じる。市長会の担当者の一人は「無償化対象施設の質が担保されていないと、例えば荒っぽいベビーシッターや、窓も有資格者も存在しない悪質な認可外保育施設にも、お金を配ることになる。そうした子供を死なせかねないようなことは、自治体としてはできない」と怒りを込めながら語った。

この担当者の言う通り、無償化の対象とするうえで、認可外保育施設の質を確保・向上させる議論は避けて通れないうえ、そもそもベビーシッターに関しては指導監督基準そのものが存在していない。

こうした施設の指導監督は一義的には地方側が担うことから、単に財源負担をどうするかという議論のみならず、国・地方が一体となって、幼児教育・保育の質を担保するための検討を行っていくべきだと思う。

いずれにしても、無償化まで1年を切った今、このような対立が続いたままでは、しわ寄せが子供たちに及ぶ。建設的な議論を通じ、早期に国と地方の議論がまとまることを期待したい。 |

●幼保無償化、市町村負担を1千億円減 国の案軸に調整へ

朝日 2018年12月3日 浜田知宏 増谷文生

来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化で新たに必要となる財源について、政府は3日、年間8千億円のうち市町村負担を当初案より約1千億円少ない約3千億円とする案を地方側に示した。地方側も歩み寄る姿勢を示し、この案を軸に調整が進む見通しとなった。ただ、政府は認可外保育施設を無償化対象とする方針を変えておらず、保育の質の確保は課題のままだ。

宮腰光寛少子化対策担当相ら関係4閣僚と、全国知事会、全国市長会、全国町村会の各会長が無償化について協議するのは、11月21日に続いて2回目。無償化の財源負担のあり方は来年度予算編成にも影響するため、政府は決着を急いでいる。

国は、認可保育園・幼稚園の運営費は従来の負担割合を維持する一方で、新たに公費負担が生じる認可外施設などについて、当初案で3分の1としていた国の負担を2分の1に引き上げる譲歩案を示した。地方側は「評価する」と表明したうえで、持ち帰って検討するとした。

安倍政権は昨年秋の衆院選の目玉公約として無償化を打ち出したが、負担割合については十分な調整を欠いた。昨年12月の「国と地方の協議の場」で、地方6団体が「国の責任で、地方負担分も含めた安定財源を確保」と主張したことなどから、「地方も負担に理解を示している」(内閣府幹部)と解釈したからだ。

消費税率の8%から10%への引き上げによる増収は約5・6兆円。政府は今年11月になって、地方も消費税率引き上げによる増収分から無償化の財源を出すのは当然だとして当初案を示したが、地方側は「負担割合に関する説明は一切なかった」「国が全額負担するべきだ」と猛反発、混乱が広がった。

保育の質の確保も課題となった…

●幼保無償化、財源問題決着=地方が国の譲歩案受け入れ

時事 2018年12月10日

来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化をめぐる政府と地方の財源負担協議が10日、決着した。全国市長会はこの日の会合で、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を含め国が2分の1を負担するとした政府案の受け入れを決めた。市長会の決定を受け、全国知事会と全国町村会も提案を受け入れることを政府に伝えた。 来年10月に始まる幼児教育・保育の無償化をめぐる政府と地方の財源負担協議が10日、決着した。全国市長会はこの日の会合で、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園を含め国が2分の1を負担するとした政府案の受け入れを決めた。市長会の決定を受け、全国知事会と全国町村会も提案を受け入れることを政府に伝えた。

全国市長会はこれまで、無償化に伴う費用は全額国費で賄うよう強く求めていた。ただ、政府が3日、地方に譲歩する姿勢を示したことを受け、持ち帰って対応を検討していた。

会合後、記者団の取材に応じた立谷秀清会長(福島県相馬市長)は「(市長らの)理解が100%得られたわけではないが、どこかで財源論にけりをつけ、品質論に移らないといけない」と受け入れる理由を説明。認可外保育施設などのサービスの質を確保するため、年内に国と地方の協議を開くよう求めた。

●幼保無償化 半年で3800億円 19年度予算案 初年度は国が負担

東京 2018年12月23日

政府は二十一日に閣議決定した二〇一九年度予算案で、目玉に位置付ける幼児教育・保育(幼保)の無償化など子ども・子育て関連の政策に、前年度から約一割の上積みとなる総額約三兆三千億円を計上した。二〇年度以降も新たな事業や、既存の施策の充実を予定している。 政府は二十一日に閣議決定した二〇一九年度予算案で、目玉に位置付ける幼児教育・保育(幼保)の無償化など子ども・子育て関連の政策に、前年度から約一割の上積みとなる総額約三兆三千億円を計上した。二〇年度以降も新たな事業や、既存の施策の充実を予定している。

幼保無償化は、財源にする消費税率の10%への引き上げを前提に、一九年十月から実施する予定。初年度は半年分の三千八百八十二億円を計上し、年間で八千億円と試算されていた予算規模に収まった。内訳は国が千五百三十二億円、地方が二千三百四十九億円で地方側の負担が重く、政府と全国知事会などの協議が難航した局面もあったが、初年度分は国が全額負担することで決着した。

無償化は今年六月の経済財政運営の指針「骨太の方針」で実施が確定した。政権が掲げる「全世代型社会保障改革」の主要政策となる。無償化にあたり自治体の負担が増すシステム改修費などの事務費も予算化した。

待機児童の解消に向けた保育施設の整備など、受け皿拡大に関しては一八年度二次補正予算案と合わせて七万人分、計千二百六十億円を盛り込んだ。二〇年度以降も順次増やしていく計画。放課後児童クラブ(学童保育)は、一九年度からの五年間で新たに三十万人分を確保するのが目標。初年度は「地域子ども・子育て支援事業」の千四百七十四億円の一部に組み込んだ。

大学など高等教育の支援では、返済の必要がない給付型奨学金の大幅増などを二〇年度から実施する予定。一九年度は、経済的に大学進学が困難な若者らを対象に私立大学の授業料を減免する制度の枠を二万五千人増の九万六千人にするなど既存事業の充実を図る。

東京都目黒区の女児虐待死事件を受けて見直された児童虐待防止対策では、児童相談所の体制強化や里親支援体制の構築などで前年度比百五十億円増の千六百九十八億円を計上した。 (安藤美由紀)

●幼保無償化19年10月から 新制度1.5兆円、政府了承

日経 2018/12/29

政府は28日、教育無償化の関係閣僚会議を開き、高等教育と幼児教育・保育向けの制度の具体策を了承した。必要な財源は合計で1兆5364億円に上り、2019年10月に予定する消費税率10%への引き上げで増える財源を充てる。高等教育での支援対象者は将来的に最大70万人になると試算されるという。

教育無償化は安倍晋三首相の看板政策の一つ。19年10月から幼児教育・保育の無償化をスタートさせる。

3~5歳児は…

| Trackback ( )

|

沖縄では、「辺野古」について住民投票が行われる。政権側は阻止したい気持ちなのは当然。

とはいっても、今の知事になる前から、県民投票の会が進めてきたことで、なにも、今の知事になってからの話ではない。しかも若い人たちが中心になって進めてきた手続き。

現知事に批判的な議会が県の条例の手続きに関する「県が負担するお金」についての予算を否決、市長も否決結果に従う流れ。

「否決なんてことできるのか」と思う。

それが、どんな案件についてのことで、市町村の関係者の意に反するものであっても、法令の構造からして、出来ないことと考える。

だからこそ、国や県は慎重でなければならない。今回は、住民の発議=直接請求によるものだから、政策判断ではない。嫌でも、市町村はやるしかない。

「予算不執行」についての差し止め請求でもしたらとずっと思っていた。

だから、今の状況を記録しておく。

なお、今朝の気温は2度。ウォーキングは快適。昨日1月16日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,374 訪問者数1,641」。

以下を記録。

●【公式】「辺野古」県民投票の会

●県民投票代表が抗議のハンスト/NHK 01月15日

●県民投票、深まる溝 辺野古土砂投入1カ月 「市が投票権利制限」識者疑念/東京 2019年1月14日

●自民議員に配られた「辺野古」県民投票に「不参加」“指南書”、「党の圧力ない」というが/BUSINESS INSIDER 1/12

●<社説>県民投票全県断念へ 権利侵害の議論が必要だ/琉球 2019年1月15日

●沖縄県民投票に5市不参加 - 有権者、3割投票できず/奈良・共同 2019.01.14

●沖縄県民投票は千載一遇のチャンス/毎日 1/13(日) 【上野央絵・オピニオングループ編集委員】

●「投票権を侵害」と市民が宜野湾市を提訴へ 原告団募集/ニコニコ 琉球新報 2019/01/16

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

● 【公式】「辺野古」県民投票の会

●県民投票代表が抗議のハンスト

NHK 01月15日

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画に伴う名護市辺野古沖の埋め立ての賛否を問う県民投票をめぐり、実施を求める会の代表が実施しない見通しの5つの自治体に抗議するため、15日朝からハンガーストライキを始めました。

来月24日に行われる県民投票をめぐっては、宮古島市、宜野湾市、沖縄市、石垣市、それにうるま市が実施しない見通しで、すべての自治体で投票が行われるのは極めて困難な情勢です。

これを受けて、県民投票の実施を求めて署名活動を行った「辺野古県民投票の会」の代表で宜野湾市出身の元山仁士郎さんが、5つの自治体に対して投票を行うよう求めるため、15日午前8時から宜野湾市役所の前でハンガーストライキを始めました。

元山代表は「市長に県民投票の参加を求めます」などと書かれたプラカードを置いたあと、市役所に出勤してくる職員に対し抗議への理解を求めるチラシを配っていました。

元山代表は「投票を求める署名に応じてくれたおよそ10万人の思いがつぶされることや、自分の投票権が失われることが悔しいので実行した」と話していました。

このハンガーストライキは5つの自治体が投票を実施するよう態度を変えるまで、医師と健康状態を相談しながら行いたいとしています。 |

●県民投票、深まる溝 辺野古土砂投入1カ月 「市が投票権利制限」識者疑念

東京 2019年1月14日

米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の移設に伴う名護市辺野古(へのこ)の新基地建設に向け、政府が土砂投入に着手してから14日で1カ月。建設に反対する県は、埋め立ての賛否を問う県民投票を2月24日に行う予定だ。だが、県内有権者の3割余を占める5市が不参加となる可能性が高く、全市町村での実施を目指す県との溝が深まっている。 (妹尾聡太)

既に県民投票への不参加を表明したのは、県内二番目の人口を抱える沖縄市など四市。いずれも投票に関する予算案を市議会が否決した。うるま市でも同様の予算案が市議会で二度否決され、不参加の可能性が高くなっている。

不参加の市のうち、普天間飛行場がある宜野湾市の松川正則市長は「投票結果によっては、普天間飛行場の固定化につながる懸念が極めて強い」と指摘。沖縄市の桑江朝千夫(さちお)市長は「二者択一で市民に迫るやり方は乱暴だ」と話す。

不参加の背景には、二〇〇〇年施行の地方分権一括法で、国と都道府県、市町村が対等の立場になったことがある。県が決めた県民投票への参加は各市町村の裁量の範囲で、不参加の判断も正当だとしている。

玉城(たまき)デニー知事にとって県民投票は、国による新基地建設を食い止める最大の切り札。結果に説得力を持たせるためにも、全有権者が投票できる態勢は整えたい。全四十一市町村の有権者約百十六万人(昨年十二月一日現在)のうち31・7%に当たる五市の約三十六万七千人が参加しない事態になれば、大きな痛手だ。

政府は県民投票について「地方公共団体が条例に基づいて行うもので、コメントを控えたい」(菅義偉(すがよしひで)官房長官)と静観する構え。結果に法的拘束力はなく、工事を止める考えはない。不参加などにより投票率が低くなれば、工事への影響も弱まると見ている。

一九九六年に新潟県巻町(現新潟市)で行われた原発建設計画の是非を問う住民投票では、建設反対が多数となり、計画撤回にもつながった。沖縄の県民投票でも、結果が反対多数となれば、重要な民意として、工事を進める政府も完全には無視しにくくなる。

住民投票に詳しいジャーナリストの今井一(はじめ)氏は不参加の動きについて「住民投票のボイコットを勧める運動は過去にあったが、自治体の不参加は初めてだ」と指摘。「県民投票にかかる費用は県が支出し、県内の全有権者が投票できる。一票を投じる権利を市町村が制限するのはおかしい」と全市町村の参加を訴える。

●自民議員に配られた「辺野古」県民投票に「不参加」“指南書”、「党の圧力ない」というが

BUSINESS INSIDER 1/12

県民投票への不参加表明や態度保留をしている各市に投票実施を求める抗議活動への参加を呼び掛ける「『辺野古』県民投票の会」の元山仁士郎代表(中央)ら。2019年1月4日、沖縄県庁にて。

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票(2月24日投開票)をめぐり、県内の一部自治体の首長は「不参加」を表明。設問項目や日程の変更も取りざたされている。「迷走」の背景には、県民投票を忌避するある文書の存在も関係している。

議員に対する“指南書”の存在

首長が不参加を表明しているのは宮古島、宜野湾、沖縄、石垣の4市長(ほか1市が態度保留、1月11日現在)。4市長は、市議会が県民投票の関連予算案を否決したことを受け、それぞれ不参加を表明した。

4市長には共通点がある。自民党の支援を受けて選挙に当選した政治家であるということだ。予算案否決を提案し、賛同した市議はこの市長を支える「与党議員」たちで、いずれも議会で多数を占める。

気になるのは、自民党本部や官邸の意向が反映されていないのか、という点だ。沖縄県選出の自民党国会議員はこう否定する。

「党の圧力はまったくありません。各自治体の判断です。現状では『意味がない』という声は地域のほうが強い状況です」

筆者は、予算案が否決された自治体の自民党系議員の勉強会で配布された資料を入手した。地方自治法などの法律解釈を専門的見地から説く内容で、要旨は以下の3点だ。

まず、投票にかかる経費は地方自治法上の規定で「義務的経費に該当する」としている県の説明に対して、こう否定している。

「県条例の規定によって発生する経費であり、実質的に県が負担する経費であることから義務的経費ではない」

また、県民投票にかかる経費の市町村議会での審議については、

「通常の予算審議と変わりなく、適法、適宜、適切に審議すれば足りる」

とし、

「必ず可決しなければならないという法律上の根拠は見いだせない」

と結論付けている。

さらに投票権を奪われた場合、一部市民から法的手段を検討する動きがあることも踏まえ、

「議会が否決した場合、住民に対して損害賠償の責任を負うか」

との問いも設定。これについては、原告側の「法的利益」や「当事者適格」などを考慮すれば、住民訴訟が提起されたとしても「門前払いになる」との見通しを示している。

文書の作成者は不明だが、作成意図は明白だ。市町村議会で県民投票の関連予算案を否決しても法的瑕疵はなく、議員の責任は問われないことを指南する内容といえる。

次ページは:「辺野古反対」は「非現実的」という言い分

●<社説>県民投票全県断念へ 権利侵害の議論が必要だ

琉球 2019年1月15日

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を巡り、玉城デニー知事は、実施を拒んでいる市が不参加でも予定通り2月24日に実施すると表明した。賛否2択の選択肢を見直して不参加を決めた市に譲歩したり、県が市に代わって投票事務を実施したりするのは困難と言う。いずれの方法でも県民投票条例を改正する必要があるが、改正しない考えだ。

これまで沖縄、うるま、宜野湾、宮古島、石垣の5市長が不参加の方向だ。県は地方自治法に基づき投票事務の実施を勧告し、是正の要求も行う予定だが、これらの市長が翻意する公算は極めて小さいとみられている。このため条例を改正しない決断は、全市町村での投票実施を事実上、断念した形だ。

知事がその結論を出したのは、県議会与党の意向を尊重したことが大きい。与党内は条例改正に否定的な意見が強い。選択肢を変えると、逆に賛否2択で実施を決めた市町村からの反発が予想される。

県が市に代わって投票事務を行う場合は、参加を拒む市から事務に必要な選挙人名簿を提供してもらえるか不透明であることに加え、作業に膨大な時間を要する。このため投票日の延期を検討せざるを得ない。こうした混乱を回避する判断が働いた。

参加を拒む市長は「チーム沖縄」のメンバーだ。翁長雄志前知事の誕生時から、辺野古新基地建設に反対する「オール沖縄」勢力に対抗してきた市長たちである。その観点から見ると、県民投票を政争の具にしている感もある。玉城県政の失点をつくり、足を引っ張る狙いが透けて見える。そうだとすれば、与党が譲歩しても、また他の理由で反対する可能性は否めない。

実際、弁護士資格を持つ宮崎政久衆院議員(自民)が市町村議員に文書を配り、県民投票への反対を呼び掛けていたことが判明した。投票を実施させない、あの手この手を指南していた。全県実施を阻止することで県民投票の意義を損ねさせる政治的意図は明白だ。民主主義を否定する行為と言わざるを得ない。

投票事務の予算を否決した市議会や市長の判断も問題だ。間接民主制を取る中で住民投票は、より成熟した民主主義に近づけるために保障された権利である。市長らは市議会の意思を尊重したと言うが、有権者は市長や議員に行政運営や政策の判断は託しても、住民の権利を奪うことまでは委ねていない。住民による直接の意思表明の権利を奪うことは重大な権利侵害だ。

玉城知事は知事選で「一人も取り残さない」と強調し、民主主義の理念を訴えてきた。5市で実施されない場合は任意の投票などが模索されているが、知事は有権者に対し説明を尽くすべきである。有権者は、新基地の是非だけではなく、住民の権利侵害についても議論を深め、意思を示す必要がある。

●沖縄県民投票に5市不参加 - 有権者、3割投票できず

奈良・共同 2019.01.14

沖縄県うるま市の島袋俊夫市長は14日、市役所で記者会見し、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票への事実上の不参加を表明した。県内41市町村のうち、うるま市を含む5市で実施されない見通しとなった。5市の有権者は昨年9月末の時点で計約36万人に上り、県全体の約3割に相当する。

不参加の理由について「現段階で事務執行ができる状況にない」と説明した。同時に投票の選択肢を賛成と反対の二者択一方式から4択に増やすよう、条例の改正を15日にも県に要請し、回答を待って最終判断すると明らかにした。

●沖縄県民投票は千載一遇のチャンス

毎日 1/13(日) 【上野央絵・毎日新聞オピニオングループ編集委員】

・・・(略)・・・県民投票は、翁長雄志前知事時代から、国との法廷闘争の中で「辺野古反対」の民意をより明確に示すため、知事周辺で検討されてきた。しかし、翁長氏を支える保守・革新共闘の「オール沖縄会議」としては、検討の結果、県民投票への取り組みを断念した。「政権寄りの首長は県民投票に協力しないのではないかという懸念があり、まとまらなかった」(自治労関係者)からだった。

翁長氏を支える政治勢力が二の足を踏む中、実現の原動力となったのは、沖縄の将来をどうすべきかについて議論を深める機会にしようと県民投票の勉強会を重ねてきた宜野湾市出身の大学院生、元山仁士郎さん(27)ら学生や弁護士など有志の集まりだった。翁長氏が初当選時に公約に掲げた「辺野古埋め立て承認撤回」を後押しする狙いもあった。オール沖縄会議で、県民投票に積極的な県内小売り・建設大手「金秀グループ」の呉屋守将会長が「断念」に反発し共同代表を辞任したと知ると、元山さんは呉屋氏に面談を求め、共に県民投票実現を目指すことで一致。4月に「県民投票の会」を発足させ、元山さんが代表に就任した。

・・・(略)・・・いくつもの偶然が重なって行われることになった今回の県民投票は、数々の選挙で与野党の思惑に左右されてきた、普天間県内移設の賛否を巡る沖縄の民意を明確に示す千載一遇のチャンスだ。

・・・(略)・・・県民投票に勝ち負けはない。沖縄が過重に背負ってきた国の安全保障政策のあり方について国民的議論を喚起したいという若者の思いに応えることこそ、政治の役割ではないだろうか。

●「投票権を侵害」と市民が宜野湾市を提訴へ 原告団募集

ニコニコ 琉球新報 2019/01/16

市長や市議会の判断で名護市辺野古への新基地建設の賛否を問う県民投票に参加できない状況となっている自治体の住民らは15日、多様な行動で投票実施を要求し、切実な思いを訴えた。市長が県民投票の事務を実施しない意向を示している宜野湾市では、市民有志が市を相手に国家賠償請求訴訟を起こす考えを表明した。県民投票の実現に取り組んできた「辺野古」県民投票の会の元山仁士郎代表は宜野湾市役所前で「ハンガーストライキ」を実施、沖縄市や宮古島市でも住民らが集会や座り込み行動を通し抗議の声を上げた。

【宜野湾】米軍普天間飛行場の移設に伴う沖縄県名護市辺野古の埋め立て賛否を問う県民投票を巡り、宜野湾市の松川正則市長が事務を実施しない意向を表明していることを受け、市民有志でつくる「県民投票じのーんちゅの会」は15日、宜野湾市を相手に国家賠償請求訴訟を起こす意向を表明した。市民の投票権が侵害されたとして、慰謝料を求める。同日から県民投票当日の2月24日まで原告団を募集し、3月中をめどに提訴する考え。

県内5市の首長が県民投票への不参加の方針を示しているが、投票権に関する訴訟の動きが具体化するのは宜野湾市が初めて。

原告団の資格は市内に居住する投票資格者。1人当たり1万円を請求する。原告団の人数は、県民投票の実施を求め、署名した市内の有効署名数4813人以上を目指す。じのーんちゅの会の共同代表を務める宮城一郎県議は「権利が剥奪された時の償いを求めていく」と訴訟理由を説明した。

同団体は会見後、市役所前で抗議集会を開いた。市民ら約120人が集い「市長の判断で市民の参政権を奪うことはあってはならない」などとする抗議決議を採択した。

| Trackback ( )

|

厚労省の勤労統計が偽装されていた問題。公式統計だから、国内だけでなく世界的な批判の対象となること。

「ずっと以前からやっていたこと」との報道もある。それは当然、官僚の問題か長年の自民党政権の問題だろう。

同時に、賃金「かさ上げ」は、近年のアベノミクスの“成果”を演出する操作、ともされている。

国家公務員一般労働組合の見解(2018年12月29日)では、

★≪日銀も政府のGDP・賃金統計に疑義、国の進路決める基となる基幹統計も改ざんする安倍フェイク政権/モリカケ、公文書改ざんから基幹経済統計の改ざんへ/不透明な操作でGDPを「かさ上げ」 /安倍政権はなぜGDPを「かさ上げ」する必要があったのか? 賃金も「かさ上げ」/以前はベンチマークを変更した場合、過去データまで遡及していたが、それもしなくなった≫

とそれている。

そこで、今日は上記の抜粋のほか、関連して以下にリンク、記録しておく。最後に、厚生労働省の公式発表もリンク、抜粋。

●厚労省の勤労統計、ずさんな調査 対象企業の一部のみ抽出/共同 2018/12/28

●勤労統計、問題隠し公表 厚労省、長年偽装の疑い/産経 2019.1.9

●焦点:厚労省の勤労統計に調査漏れ、政策妥当性に疑問も/ロイター 2019年1月9日

●勤労統計、改変ソフトで偽装 失業給付過少 数十億円/財経 2019年1月10日/経済指標にも利用 賃金、労働時間…影響は多岐に

●勤労統計不正 政府統計の信頼失墜/毎日 1/11

●アベノミクスの“成果”がゆらぐ?勤労統計の“不適切問題”とは/fnn 2019年1月11日 /いったい何が? なぜ起きた?“不適切”調査

●厚生労働省「毎月勤労統計」調査不正は安倍晋三首相への忖度か 2018年に"上方修正"も/日刊ゲンダイ 2019年01月13日

厚生労働省の公式発表は次。

★平成31年1月11日/毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて

★ 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

なお、今朝の気温は2度。ウォーキングは快適。昨日1月15日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,623 訪問者数1,670」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●厚労省の勤労統計、ずさんな調査 対象企業の一部のみ抽出

共同 2018/12/28

賃金や労働時間などの動向を調べ、厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」について、従業員500人以上の事業所は全数を調査するルールだったにもかかわらず、一部のみ抽出するずさんなケースがあることが28日、分かった。

勤労統計は、統計法で国の重要な「基幹統計」と位置付けられており、調査の信頼性が揺らぐ恐れがある。厚労省は、誤った手法で実施してきた経緯や期間を調べている。

問題があったのは、東京都の事業所を対象にした調査。都内には500人以上の事業所が約1400あるが、一部のみを抽出して調べた。その結果、3分の1の500程度しか調べなかったという。

●日銀も政府のGDP・賃金統計に疑義、国の進路決める基となる基幹統計も改ざんする安倍フェイク政権

国家公務員一般労働組合 2018年12月29日

・・・(略)・・・

モリカケ、公文書改ざんから基幹経済統計の改ざんへ

昨年から今年にかけて、一連の森友・加計学園問題、自衛隊日報問題、「働き方改革」関連法案でのデータ問題など、本来分立しているべき政治と行政が一体化し、首相官邸によって行政が私物化されていることを示す問題が次々と発生しています。その過程で、公文書のねつ造・改ざん・隠蔽、公的調査・統計データの恣意的な操作が数多く行われたことは、社会全体に大きな衝撃を与えています。

・・・(略)・・・

不透明な操作でGDPを「かさ上げ」

なぜGDPを「かさ上げ」する必要があるのか?

安倍政権はなぜGDPを「かさ上げ」する必要があったのでしょうか?

・・・(略)・・・

一方で、安倍政権が大きく見せたいのに小さくなってしまうものもあります。例えば、安倍首相は「人づくり革命」で「教育の無償化」が必要だと盛んに言っていますが、OECDの直近の国際比較データで日本政府の教育への公的支出は2015年に対GDP比で2.9%と34カ国中最低の上に、この10年間の中で最も低い数字になってしまっています。「教育の無償化」を力説しながら実際にやっていることはOECD加盟国で最も教育にお金を出さないのが日本政府であることが、GDPのかさ上げでいっそう鮮明になってしまっているのです。また、社会保障費なども同様のことが起こります。

この他にも国際比較する際にGDPのかさ上げは影響してきますので注意することが必要になります。

賃金も「かさ上げ」

代表的な賃金統計である厚生労働省の「毎月勤労統計調査」も「かさ上げ」されて、アベノミクスで「賃上げ」が実現したかのように一部で報道されています。これは賃金を算出する際に使用するベンチマーク(別表の厚生労働省資料参照)の変更が大きく影響しています。2018年以降について、事業所規模の小さな労働者数を減らして事業者規模の大きな労働者数を増やし、賃金がより高く出る新しいベンチマークを採用するなどしたのです。以前はベンチマークを変更した場合、過去データまで遡及していたのですが、それもしなくなりました。

●勤労統計、問題隠し公表 厚労省、長年偽装の疑い

産経 2019.1.9

賃金や労働時間の動向を把握する「毎月勤労統計調査」で、厚生労働省が、全数調査が必要な対象事業所の一部が調べられていないミスを認識しながら問題を説明せず、正しい手法で実施したかのように装って発表していたことが8日、分かった。問題の隠蔽とも言われかねず、批判を招くのは必至だ。

また、ミスが見つかった東京都内の事業所分については、全数を調べたように見せかける偽装が長年行われていた疑いがあることも判明。開始時期などについて、厚労省が調査している。

勤労統計は月例経済報告といった政府の経済分析や、失業給付の算定基準など幅広い分野で用いられる国の「基幹統計」。根本となる重要なデータに不備があったことで、影響が広がる恐れがある。

従業員500人以上の事業所は全数調査するルールだが、東京都内で該当する約1400事業所については3分の1程度しか調べていなかった。全数調査に近づけるようにするため、係数を掛けるなどの統計上の処理が行われていた。

根本匠厚労相は8日午前の記者会見で「事実関係を徹底調査する」と述べた上で、昨年12月20日に事態の報告を受けたと説明。ただ、厚労省は勤労統計の昨年10月分(確報値)を翌21日に公表していたが、ミスがあったことは伏せていた。ミスを明らかにしなかったことについて根本氏は「きちんと調べた上で対応するのが適切だ」と強調した。

●焦点:厚労省の勤労統計に調査漏れ、政策妥当性に疑問も

ロイター 2019年1月9日 16:21

[東京 9日 ロイター] - 国の基礎統計の1つである企業の賃金動向を表す統計調査に、長期にわたり不正があったことが判明した。厚生労働省が集計している「毎月勤労統計調査」で、東京都分に関して、本来調査すべき大企業の3分の1程度しか調査していなかった。専門家からは賃金の水準や伸び率の実態が把握できず、消費や所得の原因特定もできないため、今年の消費増税対策も含め、政策の方向性への判断や妥当性への評価にも影響すると批判が出ている。

厚生労働省によると、同統計では5人以上の従業員の事業所を調査。このうち500人以上は全事業所を調査することとなっている。にもかかわらず、東京都内は対象1400カ所のうち、500カ所程度を抽出する形で調査を行っていた。

実際に調査を行うのは都道府県。厚労省から東京都に対し、抽出した形での調査を依頼していたという。

不正の開始時期は調査中。2004年からとの一部報道について、同省は「肯定も否定もできない」としている。不正が始まった原因などについても、調査中という。調査漏れについて、同省の担当部局から根本匠厚労相に対して、昨年12月20日に報告していた。

同省では、今後発表される昨年11月の確報や来月公表の昨年12月速報は、全対象の調査が間に合わないとみている。調査への協力の有無や従業員数の確認など、対象企業に関する実際調査に時間がかかるためだ。

今後、いつから全対象企業の調査ができるかもわからないとしており、きょう9日に発表した11月速報値のように、抽出調査した結果に復元作業を加えて公表することになるという。

同省は「現在行っている調査の報告は、できるだけ早急に行いたい。今月中にも発表できると思う」としている。

同統計では、昨年1月にもサンプル企業の入れ替えによる前年との給与差額を調整せずに公表し、専門家から賃金の伸びが正確に把握できないとの批判を受けていた。同省ではそれを受けて、前年と同じ対象企業の統計も、参考指標として公表し始めた経緯がある。

今回の調査漏れが、賃金の実態把握にどう影響するのかー─。

SMBC日興証券・シニアエコノミストの宮前耕也氏は、大企業のサンプルが本来あるべき数より過少であれば、賃金水準が低く集計され、一方で低水準の金額を分母とすれば、同じ増加額でも伸び率は大きく出る可能性もあるとする。

このため水準も伸び率も本来の姿とは異なり、現時点で詳細が分からないため「実態把握は難しい」と語る。

そのうえで、実態把握ができなければ適切な政策を行うことできない、という点が大きな問題だと指摘。「ゆがんだ賃金統計を分析しても、消費や所得の問題点は把握できないまま、増税の議論や対策の議論を行っていることになり、適切な政策が打てているのか判断も難しい」と述べている。

相次ぐミスに厚生労働省の統計への信頼は、大きく揺らいでいる。第一生命経済研究所・主席エコノミストの新家義貴氏は「今回の件は、ミスという一言では片付けられない悪質な隠蔽。日本のデータの信ぴょう性を著しく損なう問題で論外だ。厚労省のホームページでも、きちんとした説明がなされておらず、事の重大性をどう捉えているのか疑問だ」と指摘した。

●勤労統計、改変ソフトで偽装 失業給付過少 数十億円

財経 2019年1月10日

賃金や労働時間の動向を把握する毎月勤労統計の調査が不適切だった問題で、この統計を基に算定する雇用保険の失業給付などで過少給付が長期間にわたり、総額が少なくとも数十億円に上ることが九日、分かった。厚生労働省は精査を進めており、さらに過少給付額が膨らむ可能性がある。厚労省は過去にさかのぼって不足分を支払う検討を始めた。

不適切な調査は二〇〇四年から行われていた。担当者間で十五年間引き継がれてきた可能性があり、データを正しく装うため改変ソフトも作成していた。

勤労統計は厚労省が毎月、都道府県を通じて調査し、従業員五人以上の事業所が対象で、従業員五百人以上の場合は全てを調べるルール。しかし、東京都内では全数調査の対象が約千四百事業所あったが、実際には三分の一程度しか調べられていなかった。さらに、全数調査に近く見せかけるため、統計上の処理が自動的に行われるようプログラミングされたソフトも作成されていたという。賃金が比較的高いとされる大企業の数が実際より少ないと、実態よりも金額が低く集計される可能性がある。

勤労統計は、月例経済報告など政府の経済分析の幅広い分野で用いられる国の「基幹統計」。雇用保険の失業給付の上限額や、仕事によるけがや病気で労災認定された場合に支払われる休業補償給付などの算定基準に使われており、十五年間の統計自体が誤っていれば、これらの給付額にも影響が出る。このため厚労省は、統計データを検証するとともに影響が及ぶ人数や金額などの特定を急ぐ。

厚労省は近く、判明した事実関係について公表する。政府統計を所管する総務省も十七日に専門家らによる統計委員会を開催し、厚労省から説明を求める。

◆経済指標にも利用 賃金、労働時間…影響は多岐に

厚生労働省の毎月勤労統計は、国の基幹統計であるにもかかわらず約十五年間、本来とは異なる不適切な手法で調査されていた。調査データは失業給付の金額算定や政府の経済指標など多方面で利用されており、政府内では影響を読み切れず、戸惑いの声も出ている。

「他の統計にどう影響するのか、調査しないといけない」。根本匠厚生労働相は八日の記者会見で、影響の広がりを調べる姿勢を強調した。ただ、利用が多岐にわたっているだけに影響全体を検証するのは容易ではなさそうだ。

不適切な調査で、これまでの数値に対する信頼性が損なわれるとの指摘に対し、厚労省の担当者は「予断を持たずに確認している」と答えるのが精いっぱいだった。

勤労統計は賃金、残業代、労働時間などを毎月調べる。失業給付や労災に遭った際の休業補償の金額の算定に加え、月例経済報告や景気動向指数、国家公務員の給与を決める時に参考にされる人事院勧告の基礎資料などに使われている。

失業給付では「基本手当日額」の最高額や最低額を決める指標として用いられ、年度の平均給与額の変動に応じ、変更される。調査結果の修正で数値が上振れすれば、過少支給分を補填(ほてん)する必要性に迫られることになる。

勤労統計は、内閣府が国内総生産(GDP)と同時に四半期ごとに公表している雇用者報酬を推計する上でも、主要データの一つとなっている。次回の発表が約一カ月後に迫る中、担当者は「現時点では実際に影響があるかどうか分からない。厚労省の調査結果を待って対応したい」と話す。

日本総研の村瀬拓人(むらせたくと)副主任研究員は「今回の問題は、行政の統計部門の手薄さが背景にあるのではないか」と指摘する。海外では政策判断の重要材料となる統計をまとめる部門には、多くの人材を配置していると説明。「信頼回復のため、統計部門の拡充を図るべきだ」と提案した。

●勤労統計不正 政府統計の信頼失墜

毎日 1/11(金)

厚生労働省の「毎月勤労統計」の一部調査が不適切な手法で行われていた問題を受け、菅義偉官房長官は11日、勤労統計を含め56ある政府の基幹統計を一斉点検する方針を示した。勤労統計のデータを使った統計で見直しが必要なものも出ているほか、エコノミストからは批判の声も上がっており、信頼回復は容易ではなさそうだ。

政府は、統計法に基づき、勤労統計のほか国勢調査や国民経済計算、法人企業統計など特に重要な統計を基幹統計と定めている。

基幹統計は、調査を受けた側が虚偽報告した場合は罰則があるなど、一般的な統計よりも厳密とされており、政策立案や学術研究にも活用されている。そのため、政府としては基幹統計全体を点検することで信頼回復を図りたい意向。政府統計を統括する総務省の統計委員会も17日に臨時会合を開く予定で、厚労省から報告を受けて具体的な対応策の検討を急ぐ方針だ。

一方、問題は他の統計にも影響している。国内総生産(GDP)と同時に発表される、全雇用者にどれだけ報酬が支払われたかを示す「雇用者報酬」は、勤労統計の給与などのデータを使用している。茂木敏充経済再生担当相は11日の閣議後記者会見で「雇用者報酬は改定が必要になる。今月中にも改定値を公表できるよう準備をさせたい」と話した。

統計を使って分析を行うエコノミストからは、政府統計の信頼性について懸念の声が上がっている。第一生命経済研究所の新家義貴主席エコノミストは「何を信じてよいのか分からなくなる。海外投資家からも日本の統計が疑いの目で見られる恐れがある」と指摘。「一斉点検で、他の基幹統計に問題がないとの結果が出ても、『本当に信用していいのか』という疑念は拭えないだろう」と話している。【井出晋平】

●アベノミクスの“成果”がゆらぐ?勤労統計の“不適切問題”とは

fnn 2019年1月11日 プライムニュース

いったい何が?

厚生労働省の「毎月勤労統計」の一部の調査が不適切だった問題で、雇用保険などの給付額が少なかった人は延べ2000万人規模に達し、過少に給付されていた額は500億円以上にのぼることがわかった。

厚生労働省の「毎月勤労統計」は、賃金や労働時間、雇用の動向を把握するためのもので調査は、本来なら従業員500人以上の全ての事業所が対象となっている。しかし、東京都では、事業所のうちの3分の1程度しか調べられていなかった。

この問題では、統計をもとに算定される、雇用保険や労災保険、船員保険が、少なく給付されていたことが分かっている。本来よりも少なく給付されていた額は、雇用保険がおよそ280億円、労災保険がおよそ240億円と合わせて500億円以上になり、対象者は延べ2000万人規模に達し、大半は雇用保険の受給者だということだ。

なぜ起きた?“不適切”調査

今回問題となっている勤労統計をめぐっては厚労省がデータを操作した可能性が指摘されている。

今回の不正は、調査対象のおよそ1500の事業所のうち、3分の1程度しか調べていなかったというもので、 不適切な手法を隠ぺいするため、厚労省は、2018年1月から、1500の事業所を調べないまま、1500に近づける“データ操作”を行っていた可能性があるということだ。

この結果、公表された賃金は、データ操作の行われた可能性のある2018年1月以降、実態に近いとされる参考値と比べた場合、高い伸びを示すようになり、6月は、21年ぶりの高水準となるなど実態と乖離した数字になった可能性があるという。

賃金や雇用情勢についての数字は、国の統計の根幹をなすだけでなく、賃上げを柱のひとつに掲げるアベノミクスの成果を測るもので、経済指標の信頼が根本から揺らぐ事態となっている。

●厚生労働省「毎月勤労統計」調査不正は安倍晋三首相への忖度か 2018年に"上方修正"も

日刊ゲンダイ 2019年01月13日 22時15分

厚労省が15年前から「毎月勤労統計」のデタラメ調査を行っていた問題。賃金などが低めに出たため、約2000万人に雇用保険など総額530億円も少なく支給されていた。加えて、意図的なデータ改ざんの疑惑が浮上。厚労省は昨年、調査結果を統計処理し、賃金額を引き上げているのだ。ちょうど安倍首相が3%賃上げの「官製春闘」に血眼になっているタイミングだ。

「毎月勤労統計」は500人以上の規模の事業所は全数調査を行うことになっているが、2004年から東京都だけ全数ではなく、3分の1程度の抽出調査を行っていた。18年は全1464事業所のうち、491事業所だけの調査だった。

11日の国民民主党のヒアリングで厚労省の屋敷次郎参事官は「東京で500人以上の会社は賃金が高い。そこの3分の2が抜けると全体の賃金は押し下げられるのです」と説明した。

金額ベースで平均0.6%引き下げられたというから大きなインパクトだ。

■2018年の不自然な“上方修正”

ところが昨年、厚労省は抽出した調査結果を全数検査に近づける統計処理をしている。計算上、東京の3分の2も反映するので当然、賃金額はアップする。

「昨年1月以降、0.6~0.7%程度、勤労統計の賃金が上がりました。1月は定期昇給もなく、上がる時期ではなく、私を含め不自然さを指摘してきましたが、今回カラクリが分かった格好です。統計処理をするなら、過去の分も行うか、『今回分は統計処理をした』と断らなければ、純粋に賃金が上がったように見えてしまいます。実際、内閣府は18年の賃金上昇をアベノミクスの成果として喧伝していました」(経済評論家の斎藤満氏)

安倍首相は14年の春闘から企業に賃上げを求めてきたが、思ったように上がらない。シビレを切らした安倍首相は、18年春闘に向けて、初めて「3%」という具体的な数値目標まで口にした。

「官邸が明確に指示をしたのか、厚労省が“忖度”したのかは分かりません。ただ、首相が数値目標まで掲げる中、厚労省に相当なプレッシャーがかかっていたことは間違いありません。その流れで、18年から勤労統計が統計処理され賃金上昇のデータが公表されていったのです。15年前からの厚労省のデタラメ調査だけでなく、官邸も含めた意図的な統計処理も問題にされなければなりません」(斎藤満氏)

閉会中審査に自民も前向きだという。ヒアリングで原口一博衆院議員は「安倍首相がいつ知ったのかも重要だ」と語った。

安倍官邸は厚労省だけのせいにする気だろうが、野党は官邸ぐるみのインチキとして追及すべきだ。

★厚生労働省/報道関係者 各位/毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて

平成31年1月11日(金)

厚生労働省で実施している毎月勤労統計調査において、全数調査とするところを一部抽出調査で行っていたことについて、調査を行ったところ、以下のような事実を確認しました(添付資料参照)。

国民の皆様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

また、毎月勤労統計調査に係る関係職員への聴取等を引き続き行うなど、事実関係を確認するため引き続き調査を行ってまいります。調査結果がまとまり次第しかるべく公表します。

★厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

![]()

1 追加給付の対象となる可能性がある方 ・・・(略)・・・

2 追加給付の概要

(1)追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」及び「給付のための推計値」 を用いて行います。

(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し

・ 一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。

【雇用保険】 一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円

【労災保険】 年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円

休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300 円、延べ約45万人、給付費約1.5億円

【船員保険】 一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円

【事業主向け助成金】 雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円

3 基本的対応方針

・ 以下の基本的方針に則って追加給付を行います。

○ 国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。

(現在受給されている皆様にも対応します。)

○追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。

○本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととします。

4 お手許の書類の保管

○上記2の雇用保険の給付、労災保険の給付、船員保険の給付、政府職員失業者退職手当、就職促進手当又は事業主向け助成金を平成16年以降に受給された受給者の方又は事業主は、今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手許に以下の書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。 ・・・(略)・・・

5 相談窓口

6 主な制度ごとの詳細

(1)雇用保険等 ・雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります

(2)労災保険 ・労災保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります

(3)船員保険 ・船員保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります

7 報道発表資料

平成31年1月11日(金)

○ 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて

○ 雇用保険、労災保険等の追加給付について

|

| Trackback ( )

|

「政治家」のウソは許されない。そんな当然のことにもかかわらず、平気でウソをつく政治家がいる。

アメリカのトランプはその典型。政府機関の閉鎖を平気で続けていて、国民の批判が嵩じる中、世論の支持を得ようとメキシコ国境の壁建設について「テレビ演説」。しかし、これまた、批判の的になるウソを繰り返した、らしい。

そんなことを確認したら、安倍氏のウソ・フェイク発言も出てきた。それら記録しておく。

なお、今朝は3時に起きて、高木基金の「国内からの助成希望」の申請の書類を読んだ。今回の申請39件のすべてに「選考委員」としてのコメントを付けて、ABCのいわば「採用のランク付け」もすることと指定されている。これは不適、にはDを付ける。

最終的に、これを集計用のエクセルに記入して、事務局に送信することになっている。その期限が「1月20日」。

ちょうど、「選挙講座」も「19日、20日」だから、実質、あと数日で高木基金の方を済まさないといけない。

・・・今朝の気温はマイナス0.6度。今冬最低だった昨日の朝からは4度も高い。ウォーキングは快適だろう。昨日1月10日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,356 訪問者数1,518」。

●トランプ大統領、壁建設でテレビ演説 「心と魂の危機」訴え/cnn 2019.01.09

●米大統領、8日夜演説で非常事態宣言は計画せず 壁の必要性強調へ/ロイター 2019年1月9日

●ウソをついた? 「歴代大統領も"国境の壁"を支持」と主張するトランプ大統領に、元大統領たちがクレーム/ビジネス インサイダー Jan. 08, 2019

●トランプ氏、深まる苦境 政府閉鎖続き国民演説も不発 /日経 2019/1/9

●米共和党、壁建設の結束に乱れ 民主党法案に8人が賛成/共同・沖縄 2019年1月10日

●トランプ氏に民主党反論 「かんしゃくで政権運営」と大統領を批判/bbc 2019年01月9日

●トランプ氏、「壁」建設で野党と協議も席立つ/産経 2019.1.10

●<社説>首相サンゴ移植発言 フェイク発信許されない/琉球 2019年1月9日 /首相は、土砂を投入している区域のサンゴは移植しており、砂浜に生息する絶滅危惧種を砂ごと移す努力もしていると述べた。これらは事実ではない・・すぐに間違いと指摘されることを、なぜ堂々と言うのだろうか。

●「フェイク」過去にも 安倍政権、基地関連で印象操作/琉球 2019年1月8日 11:28

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●トランプ大統領、壁建設でテレビ演説 「心と魂の危機」訴え

cnn 2019.01.09 12:41

「議会が仕事をするまでどれだけの米国人の血を流せばいいのか」「これは善か悪か、正義か不正かの選択だ。これは我々が仕える米国市民に対する神聖な義務を履行するかどうかの問題だ」と国民に語り掛けた。

ただ、壁建設の予算をめぐる与野党の対立で続く連邦政府機関の一部閉鎖について、具体的な打開策は提示しなかった。また、ここ数日トランプ氏が実施をほのめかしてた非常事態の宣言も行わなかった。

トランプ氏は「南の国境で高まっている人道上、安全保障上の危機」を警告。移民問題は「心の危機、魂の危機だ」とも述べ、「危機」という言葉を6回用いた。

一方、専門家の多くは壁建設につながる危機は存在しないと指摘している。

●米大統領、8日夜演説で非常事態宣言は計画せず 壁の必要性強調へ

ロイター 2019年1月9日 / 04:55

[ワシントン 8日 ロイター] - トランプ米大統領は8日夜に行う国民向けのテレビ演説で、米・メキシコ国境の「危機」解決に向け、国境の壁建設が緊急に必要であることを強調する見通し。

トランプ大統領が壁建設費用として要求した57億ドルを巡り、議会での予算協議は膠着。一部政府機関は2週間以上にわたり閉鎖を余儀なくされている。

トランプ氏は自身の看板政策である壁建設の実現に向け、国家非常事態の宣言を検討する可能性も示唆してきているが、米紙ワシントン・ポストがホワイトハウス高官筋の情報として報じたところによると、この日の演説では、非常権限の発動はない見通し。

ワシントン・ポスト紙は「ホワイトハウス高官によると、トランプ氏は演説で国家非常事態を宣言することは計画していないが、国境の壁建設の重要性を強調する見通しだ」と報じた。[nL3N1Z849I]

コンウェイ大統領顧問も、トランプ氏が演説を非常事態宣言の機会にするのかとの質問に対し、「大統領は非常事態宣言について話しておらず、宣言する可能性も示していない。非常事態宣言についてイエスともノーとも言っていない」と語った。

トランプ氏はしばしば米・メキシコ国境における不法移民を「前例のない危機」と表現し、壁建設の必要性をアピールしているが、2018年度の国境周辺での検挙件数は約40万と、2000年前半の100万件超を大幅に下回っている。

民主党のペロシ下院議長やシューマー上院議員らは大統領の演説後、テレビを通じコメントを発表する構え。

民主党議員らは、国境監視員の増強やテクノロジー拡充などを通じ国境警備を強化する案に支持を示しつつも、国境に安全保障リスクがあるとの政府の主張には賛同しておらず、トランプ大統領が演説で誤解を招く発言をする可能性があると懸念を募らせている。

●ウソをついた? 「歴代大統領も"国境の壁"を支持」と主張するトランプ大統領に、元大統領たちがクレーム

ビジネス インサイダー Jan. 08, 2019, John Haltiwanger

アメリカのトランプ大統領は先週、国境に壁を築く自身のアイデアについて、歴代大統領たちも非公式に支持を表明していると主張したが、これを裏付ける証拠はない。

「トランプ大統領と国境の壁について話し合ったことはなく、この問題でわたしは彼を支持しない」と、ジミー・カーター元大統領は声明で述べた。

ビル・クリントン元大統領やジョージ・W・ブッシュ元大統領も同様のコメントを出している。

バラク・オバマ前大統領に至っては、2017年の大統領就任式以来、トランプ大統領と言葉を交わしていないと報じられていて、トランプ大統領の移民政策には反対だと繰り返し明言している。

・・・(略)・・・

トランプ大統領は大統領選のキャンペーン中から、数々の移民に関する誤った主張を繰り広げてきた。国境の壁については、特に熱心だった。歴代大統領たちが自身の計画を支持しているというトランプ大統領の主張は、移民問題を含めさまざまな問題について、大統領が述べてきた数多くの虚偽発言のリストにもう1つ、新たな発言として加えるものだ。

●トランプ氏、深まる苦境 政府閉鎖続き国民演説も不発

日経 2019/1/9 14:35

【ワシントン=河浪武史】トランプ米大統領の政策運営が「ねじれ議会」で苦境を深めている。メキシコ国境の壁にこだわる同氏は8日、異例の国民演説に踏み切ったが「国境警備は極めて重要だ」などと乏しい内容に終わった。政府機関の一部閉鎖は過去最長に近づき、共和党からも造反の気配がある。利上げ批判が株安を助長するなど、最近のトランプ氏の言動はことごとく裏目に出ている。

・・・(略)・・・

ホワイトハウスは軍人出身のケリー首席補佐官らが去り、トランプ氏に直言するスタッフがいない。焦りを強めるトランプ氏は言動が一段と場当たり的となり、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の解任を検討して株安に拍車をかけたり、シリアからの米軍撤退で、身内の共和党の反発をかえって強めたりする結果を招いている。

3月には国債発行が法定限度額に達して債務上限問題が再燃する。「決められない政治」が続けば、米国債の債務不履行(デフォルト)という最悪のリスクも浮上する。19年のワシントンの混迷は、序章にすぎない。

・・・(略)・・・

●米共和党、壁建設の結束に乱れ 民主党法案に8人が賛成

共同・沖縄 2019年1月10日

【ワシントン共同】米下院は9日、閉鎖された連邦政府機関の再開に向け、支出を手当てする法案を可決した。下院多数派の民主党が主導した法案はトランプ大統領が求めるメキシコ国境の壁建設費を含まないが、8人の共和党議員が賛成に回り、政権側の結束の乱れが露呈した。

トランプ大統領はこれに先立ち、議会を訪れた際、共和党は壁建設に向けて「完全に結束している」と強調していた。

法案は下院で賛成240、反対188の賛成多数で可決された。賛成の内訳は民主党232、共和党8だった。共和党が多数派の上院で法案が可決される見込みはなく、政府閉鎖の解決につながる可能性は低い。

●トランプ氏に民主党反論 「かんしゃくで政権運営」と大統領を批判

bbc 2019年01月9日

ドナルド・トランプ米大統領は8日、就任以来初めて大統領執務室からテレビ演説し、大統領選中から公約していた南部国境の壁建設について、「拡大する人道と安全保障上の危機」を食い止めるために不可欠だと強調し、議会に予算措置を求めた。

大統領演説の直後には、大統領は自分の壁建設のため米国民を人質にとっているとする民主党幹部の反論が放送された。

民主党幹部のナンシー・ペロシ下院議長は、「トランプ大統領は、アメリカ国民を人質にとるのをやめ、危機を作り出すのをやめ、政府を再開しなくてはなりません。これが事実です」と強調した。

チャック・シューマー上院院内総務は、大統領が「かんしゃくを起こして政権を運営」していると批判。「自由の女神こそ、アメリカのシンボルであるべきです。高さ10メートルの壁などではなく」と訴えた。

●トランプ氏、「壁」建設で野党と協議も席立つ

産経 2019.1.10 11:45

【ワシントン=塩原永久】トランプ米大統領は9日、メキシコ国境の「壁」建設をめぐり議会の野党・民主党指導部とホワイトハウスで再会談した。トランプ氏が求める壁建設費の予算計上について、民主党は改めて拒否。4日の前回協議から進展がないまま短時間で終了した。

トランプ氏は会談後、ツイッターで「まったく時間の無駄だった」と述べ、会談した民主党のペロシ下院議長やシューマー上院院内総務らを批判した。

壁建設費をめぐる与野党の対立から新たな予算案の成立はめどが立たず、連邦政府機関の一部閉鎖が長期化している。9日の協議では、シューマー氏らが政府機関閉鎖を解除したうえで、国境警備の強化策について話し合うとしたが、トランプ氏が受け入れなかったという。シューマー氏はトランプ氏が「かんしゃく」を起こして席を立ったと説明した。

|

●<社説>首相サンゴ移植発言 フェイク発信許されない

琉球 2019年1月9日

安倍晋三首相がNHK番組「日曜討論」で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の埋め立てについて「土砂投入に当たって、あそこのサンゴは移している」と、事実と異なる発言をした。一国の首相が自らフェイク(うそ)の発信者となることは許されない。

NHK解説副委員長の質問に対して首相は、土砂を投入している区域のサンゴは移植しており、砂浜に生息する絶滅危惧種を砂ごと移す努力もしていると述べた。これらは事実ではない。

現在土砂が投入されている区域ではサンゴの移植は行われていない。埋め立て海域全体で約7万4千群体の移植が必要で、終わっているのは別の区域の9群体のみだ。他のサンゴ移植は沖縄県が許可していない。砂ごと生物を移す事業も実施していない。

首相の発言は準備されていたはずである。簡単に確認でき、すぐに間違いと指摘されることを、なぜ堂々と言うのだろうか。県民の意向を無視し違法を重ねて強行している工事の実態から国民の目をそらすため、意図的に印象操作を図っているのではないか。

首相は「全く新しく辺野古に基地を造ることを進めている」との誤解が国民にあると述べ「誤解を解かなければいけない」として、危険な普天間飛行場を返還するために辺野古に基地を造るのだと強調した。

この点についても多くの疑問や批判が沖縄側から出されてきた。移設先が県内でなければならない理由はないこと、普天間にない軍港や弾薬庫などの機能が備えられること、新基地の完成時期が見通せないこと、完成しても普天間が返還される保証がないことなどだ。

これらに対する説明を避けたまま、政府は普天間固定化か新基地かという身勝手な二者択一論を押し付けてきた。それが今回も繰り返された。

政府首脳による事実と異なる発言はこれまでも続いてきた。菅義偉官房長官は普天間飛行場返還合意のきっかけを、少女乱暴事件ではなく事故だったと強弁し続けた。

普天間飛行場の5年以内の運用停止について首相は「最大限努力する」と約束していたが、実現の見通しのない空手形だった。これも意図的なうそだったのではないか。

首相が頻繁に口にし、今回も最後に述べた「沖縄の皆さんの気持ちに寄り添っていく」「理解を得るようさらに努力する」という言葉も、フェイクにしか聞こえない。

今回、もう一つ問題があった。事前収録インタビューであるにもかかわらず、間違いとの指摘も批判もないまま公共の電波でそのまま流されたことだ。いったん放映されると訂正や取り消しをしても影響は残る。放送前に事実を確認し適切に対応すべきだったのではないか。放置すれば、放送局が政府の印象操作に加担する形になるからだ。

●「フェイク」過去にも 安倍政権、基地関連で印象操作

琉球 2019年1月8日 11:28

|

| Trackback ( )

|

今朝の気温は2度。結構な降り方での雨なので、ウォーキングはお休み。昨日1月8日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,419 訪問者数1,592」。

ウォーキングしないので「頭の体操」、ということで以前のデータ整理を少しした。

今日は、地方の基金が増えているぞという安倍政権関係者の意見とそれに反発する地方、同様の立場の総務省の構造が明瞭だったという、少し前の国データや報道をまとめておくことにした。

理由は、昨日1月8日のブログで、政府の地方創生政策に関する自治総研の指摘を中心に見たから。

★≪国から地方に移されたのは「事務」とそれを遂行する「責任」ばかりで、「権限」を裏付ける「財源」の移譲は進まずむしろ切り詰められ≫ と整理した( ◆地方創生計画の7割が外注 交付金21億円が東京に還流。膨大事務は国から地方に負担(中日)/(自治総研)事務、責任を地方に移譲しつつ、権限、財源を切り詰めた国 )

・・・ということで、以下を記録。地方自治体がすべき貯金をしないのはともかく、事実として「貯金」が存在しているからと言って、それが「豊か」なことの現れなのか・・・

総務省の「基金の積立状況等に関する調査結果(平成29年11月)」にもリンクしつつ。

●借金返済の基金、54自治体が積立不足 16年度、本社調査/日経 2017/5/14

●地方財政効率化迫る民間議員、総務相は反論=経済財政諮問会議/ロイター 2017年5月11日

●自治体の「貯金」 筋違いには反論すべきだ/ 西日本 2017/05/17

●増加する自治体の基金 総務相が実態調査行う考え/NHK 5月12日

●自治体の基金「将来に備え」7割 総務省、積み立て理由調査 /日経 2017/11/7

●市区町村の基金残高が増えたのは財政に余裕があるからか/大和総研金融調査部 2017年8月22日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●借金返済の基金、54自治体が積立不足 16年度、本社調査

日経 2017/5/14

大阪府や北海道など54自治体で、借金返済に備えて積み立てなければいけない基金が不足していることが日本経済新聞社の調査でわかった。

2016年度の不足額を回答した50自治体の合計では必要額の67%にとどまった。

財源不足の時に流用した影響が響いており、償還時に返済する資金が不足しかねない。(15日発行の「日経グローカル」に詳報)

満期に一括償還する地方債を発行している自治体は、総務省から元本の3.3%を毎年「減債基金」に積むよう求められている。

47都道府県と814市区へ調査したところ、54自治体に積み立て不足があることがわかり、うち50自治体が不足額を回答した。

◇積み立て不足が最も大きかったのは大阪府で、4400億円にのぼっていた。

財政が厳しかった大阪府はかつて、一般会計が減債基金から借りる形で財源不足の穴埋めに使っていた。

橋下徹知事時代にこうした処理を改め、基金へ積み増しを進めているが、国の基準ではなお不足額が大きい。

このほか北海道、兵庫県、神奈川県、千葉県の不足額が1000億円を超えていた。

国と異なる基準で積み立てている自治体も多く、不足があった54自治体すべてが不足額を回答した15年度は合計が2兆3883億円にのぼっていた。

全国では貯金にあたる財政調整基金を増やす自治体も多く地方財政は好転している。

54自治体は積み立て不足の解消より他の事業に使う事例が多いようで、不足額の合計は前回調査した11年度と比べ1200億円強の減少にとどまった。

大阪大学大学院の赤井伸郎教授は

「少なくとも地方交付税で(償還用に)措置された額は基金に積むべきだ。総務省は団体ごとの積み立て不足を公開し、不足をなくす仕組み作りが必要だ」と話す。

●地方財政効率化迫る民間議員、総務相は反論=経済財政諮問会議

ロイター 2017年5月11日

[東京 11日 ロイター] - 政府が11日開催した経済財政諮問会議で、民間議員4人は連名で地方財政改革について提言を行った。

地方の基金の積み上がりを問題視、残高の大きい自治体についてその要因を総務省が把握すべきとしたほか、社会保障サービスの効率化に向けたインセンティブ強化となるような補助金や交付金の配分促進を提言した。

高市早苗総務相はこうした提言に反論する資料を提出、地方財源の削減は不適当であり地方の理解も得られないとした民間議員は、地方自治体の基金が近年著しく増えており、2015年度の残高の総額は21兆円にのぼると指摘。総務省に対し、要因の実態把握を行い、残高が積み上がっている、あるいは、増加の目立つ自治体に説明責任を果たすよう促すべきと提言。さらに地方公営企業などの抜本改革を迫り、各地域の公立病院においても採算がとれている地域の病院では他の会計からの財政資金の繰り出しを減らすよう提言した。

また諮問会議で地方財政における財政調整機能の再点検を行うことにも言及した。

これに対し高市総務相は、基金は地域の実情に応じて積み立てており、「基金が増加していることをもって地方財源を削減することは不適当」との反論資料を提示。公立病院においても、その収入だけで経費を賄うことが困難な救急、小児医療などの特殊部門には他会計からの繰り出しが必要だとして、民間議員提言に反対した。

●自治体の「貯金」 筋違いには反論すべきだ

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/328899/

=2017/05/17付 西日本新聞朝刊=

政府の経済財政諮問会議が地方自治体の「貯金」にイエローカードを突き付けた。国と地方の関係や地方財政の基本を無視した「誤審」としか言いようがない。

諮問会議は首相が議長を務め、国の財政と経済政策について毎年度の基本方針を打ち出す。

今月11日に首相官邸であった会議で、榊原定征経団連会長ら民間議員4人が、財政調整基金など自治体の基金が増加しているとする財務省の資料を元に「国から地方交付税を受け取りながら、基金をため込むのはおかしい。必要額よりも多く交付税を受け取っているのではないか」とかみついた。

財務省によると、2005年度に13兆1千億円だった自治体基金の残高総額は15年度には1・6倍の21兆円に増えた。民間議員の指摘を受けて、安倍晋三首相は自治体の行財政改革加速を指示した。

財務省は交付税削減のお墨付きを得たと思っているかもしれないが、ちょっと待ってほしい。基金の背景にある地方の切実な理由が分かっていないのではないか。

地方自治を所管する高市早苗総務相はその場で「自治体は節約しながら災害など急な出費に備えて基金を積んでいる」と反論した。一時的に税収が落ち込んでも、自治体は住民に身近な行政サービスをやめるわけにはいかない。景気対策など国の要請で自治体が財政出動を求められることも多い。

三位一体改革で交付税が03年度の23兆9千億円から06年度に18兆8千億円へ激減した際、基金の乏しい自治体が苦境に陥った苦い経験もある。本年度の交付税は当時より少ない15兆5千億円だ。

所得税など国税5税の一定割合を自治体に配分する交付税は、地方財源の偏在を調整するため国が自治体に代わって便宜的に一括徴収しているにすぎない。あくまで「地方固有の財源」である。

その交付税をあたかも国の所有物のように主張し、地方の基金と強引に結び付けて、国の財政難を理由に一層の削減を求めるのは筋が通らない。地方側も筋違いには正々堂々と反論すべきだ。

●増加する自治体の基金 総務相が実態調査行う考え

NHK NEWS WEB 5月12日 12時49分

高市総務大臣は閣議のあと記者団に対し、地方自治体の貯金に当たる「基金」が増加している実態があることを受けて、全国すべての自治体を対象に基金の積み立ての目的などの実態調査を行う考えを示しました。

地方自治体の貯金にあたる「基金」をめぐって11日に開かれた政府の経済財政諮問会議で、民間議員が平成27年度の残高が21兆円と10年間で1.6倍に増えていると指摘し、安倍総理大臣が実態を分析する考えを示しました。

これについて、高市総務大臣は閣議のあと記者団に対し、「自治体は税収減への不安や災害対策、社会資本の老朽化対策などに臨機応変に対応できるよう、基金を積んでいる。将来不安の解消のため不要な支出を減らして積み上げており、基金が増えつつあるからといって地方財政が楽な状態だということにはならない」と述べました。

そのうえで、高市大臣は「基金は必要なものに使うことが大切だ。全自治体を対象に考え方を調査したい」と述べ、全国すべての自治体を対象に基金の積み立ての目的などの実態調査を行う考えを示しました。

●自治体の基金「将来に備え」7割 総務省、積み立て理由調査

日経 2017/11/7

総務省は7日、都道府県や市区町村が積み立てた基金の調査結果をまとめた。積み立ての理由を聞いたところ、2016年度末までの10年間の基金の増加分のうち、公共施設の老朽化対策など「将来への備え」が72%を占めた。総務省による調査は初めて。基金の適正化を求める財務省などとの溝が一段と深まりそうだ。

自治体の基金は16年度末時点で21兆5461億円にのぼり、10年間で約7.9兆円(58%)増えた。このうち税収が豊かな東京都と23区だけで2.5兆円増えており、基金の残高を押し上げた。基金を巡っては、地方交付税を減らす目的もあって、財務省などがかねて積み立てが過剰だと指摘してきた。

増加分の7.9兆円の理由を新たに聞いたところ、国の施策にもとづいて設置する基金など制度的要因のものは2.3兆円。合併した自治体向けに交付税を割り増しする特例措置の期限が切れるため、交付税減額に備える積み立ては1.7兆円だった。大半が地方交付税の交付団体だった。

災害など将来への備えは5.7兆円、最も増加額が大きかったのは、公共施設の老朽化対策で2兆円だった。災害や景気変動に伴う法人税の減少の備えとして積み立てる自治体も多かった。これらを足し合わせると、増加分の7割が将来の備えとして積み立てていることになる。

3~5年後に積み立てた基金をどう変えるかについても聞いた。「わからない」とした自治体も多く、現時点では全体で2兆6104億円の減少見込みにとどまった。

財務省は10月31日の財政制度等審議会で「基金の増加要因を検証し、地方財政計画への反映につなげる必要がある」と指摘した。野田聖子総務相は7日の閣議後会見で「基金残高の増加を理由に、地方財源を削減するということは全く考えられない」と述べ、財務省の主張に反論した。

|

●市区町村の基金残高が増えたのは財政に余裕があるからか

大和総研金融調査部 2017年8月22日 主任研究員 鈴木文彦

インフラ老朽化問題の帰趨によっては減少に転じる可能性も

[要約]

ここ 10 年にわたって市区町村の基金積立残高は増加傾向にあり、直近の水準は 90 年代初期のピークを上回る。ただし近年の急増については震災復興の影響が大きい。自治体のキャッシュフローと純額ベース普通建設事業費の推移から、基金の積み上がり傾向は普通建設事業費の長期的な抑制傾向と関係があると考えられる。

団体区分別に見ると、政令指定都市をはじめ大規模自治体は、基金の実残高が大きく、市区町村全体の基金積み上がりに対する影響が大きい。とはいえ自治体の財政規模に比べれば積立て水準がとりわけ高いというほどではなく、財政に余裕があるとは言い難い。

他方、町村をはじめ小規模自治体の財務状況は良好である。積立て水準は増加傾向を辿り、財政規模と比べた水準も高い。小規模自治体は住民 1 人当たり行政コストの水準が高いが、財政補てんが奏功してそれをさらに上回る経常収入を確保している。もっとも、積立金等の絶対水準が低いため、市区町村の基金全体に対する影響は大きくない。

公共インフラの老朽化等を背景に普通建設事業費が今後拡大傾向を辿り、基金の積み上がり傾向が一服し減少に転じるシナリオもあり得る。今後人口減少が確実視される中でむやみに拡大しないよう機能再編やダウンサイジング、官民連携等を検討しつつ慎重に対処してゆくべきだろう。小規模自治体については、行政サービスの効率性と持続可能性の論点もあることから、財政調整機能の再点検を含め今後の議論が待たれる。

1.基金の積み上がり傾向

2017 年 5 月の平成 29 年第 7 回経済財政諮問会議で、地方自治体の基金積立残高の伸びが近年著しく、15 年度末で 21 兆円に達したことが俎上に上げられた。説明資料によれば、積

・・・・(以下、略)・・・

|

| Trackback ( )

|

年明け早々の中日新聞の記事に★≪全国の市町村の地方創生計画の7割が外注 交付金21億円が東京に還流≫(1月3日)というのがあった。

とても分かりやすい見出しだし、記事の中身もそうだった。

どういう事業かというと前記中日★≪ <地方創生政策> 地方消滅が危惧される中、自律的な地域社会を築くため、第2次安倍政権が始めた。地方創生関係の交付金のうち、国が事業費の半分を補助する「地方創生推進交付金」は、16~18年度に1347自治体が活用し、1392億円分の事業が採択されている。≫

それで、もとになった「地方自治総合研究所」が全国の市町村に送付して調べたアンケートの結果を見てみた。

次の3つが挙げられている。

〇 総合戦略策定費相当分として予算措置された額の多くが東京都に「一極集中」する格好となった。

〇 策定過程における都道府県の関わりについては、都道府県ごとに対応の違いが見られた。

〇 市町村担当者は、地方創生政策の成果については概ね肯定的に受け止めているものの、それに伴う事務量については強い負担感を抱いている。

結びは次。

≪「権限」「財源」「人間」の「三ゲン」が地方分権の三要素と言われて久しいが、地方分権改革の結果として国から地方に移されたのは「事務」とそれを遂行する「責任」ばかりで、「権限」を裏付ける「財源」の移譲は進まずむしろ切り詰められ、結果として将来的な見通しの立たないままでの財政運営を強いられている。・・・ある意味で、地方創生政策はそうした現状を象徴している。≫

端的な整理で納得。 面白いのは

≪皮肉なのは、外部委託した市町村よりも外部委託をしなかった市町村の方が策定した総合戦略の内容について肯定的な評価をしていることである。≫

次の日の中日の追い記事の次も記録。

●膨大事務 国から地方に 市町村の96%「負担ある」 各市町村の地方版総合戦略 調査、照会…期限に追われ/中日 2019年1月4日

なお、今朝の気温は1.7度。ウォーキングは快適。昨日1月7日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4.229 訪問者数1.252」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●全国の市町村の地方創生計画の7割が外注 交付金21億円が東京に還流

中日 2019年1月3日

政府の地方創生政策の出発点として、全国の市町村が独自で作った地域再生の基本計画「地方版総合戦略」の七割超が、外部企業などへの委託で策定されていたことが分かった。委託先は東京の企業・団体が過半数を占め、受注額は少なくとも二十一億円超に上ることも判明。地方自治を研究する専門機関による初の全国調査で浮き彫りになった。

地方創生政策は、人口や雇用の減少で疲弊する地域の自立と活性化が目的で、第二次安倍政権が看板政策として打ち出した。政府は地方の主体性を促し、民間に全面依存しないよう求めたが、東京一極集中の是正に向けて地方に配られた策定段階の交付金の多くが東京に還流した形だ。

雇用創出や移住・定住促進などを盛り込んだ戦略策定は二〇一四年十二月にスタート。法的には努力義務だったが、政府は一六年三月までの策定を強く要請した。交付金申請の前提条件とされたため、事実上は策定がノルマとされ、わずか一年余りでほぼすべての自治体が作り終えた。

調査したのは公益財団法人「地方自治総合研究所」(東京)。一七年十一月、全国の自治体にアンケートしたところ、白紙などを除いた有効回答千三百四十二市町村のうち、千三十七市町村(77・3%)が、コンサルタントやシンクタンクなど外部に委託していた。その理由として多くの自治体が「専門知識を補う」「職員の事務量軽減」を挙げた。アンケートには八割近くの自治体が回答した。

調査で判明した受注総額は約四十億円。委託先は東京の企業が上位十社のうち七社を占めた。愛知、大阪、福岡などが都道府県別の占有率で3%にも届かない中、東京の大手が一社だけで全体の12・5%となる五億円超を請け負う極端な偏りも浮かんだ。

外部への委託費用は政府の予算枠が色濃く反映された。交付金は一市町村当たり一千万円で、全国の半数近くの市町村が七百万~一千万円で委託していた。

各地の自治体から委託された大手コンサルの責任者は本紙の取材に「瞬間風速的に大変な需要過多になった。手が足りなくなり、幾つも依頼を断った」と証言。別の責任者も「明らかな地方創生バブルだった。業界全体でも全ては受け止め切れない状態だった」と振り返った。

◆まさに一極集中

首都大学東京の山下祐介教授(社会学)の話 地方創生で東京一極集中を止めると言っているのに、この調査結果こそまさに東京一極集中を表している。情報を一番持っている東京のコンサルに頼むという判断は自治体として当然かもしれないが、地元で考えるべき問題を投げてしまえば人口減少にしっかり向き合う機会を失う。積み上げるべき知見が積み上がらず悪循環だ。自前でやったところは問題点を自覚したはず。本来は政策形成競争だったはずが、補助金獲得競争や人口獲得競争になってしまったことをしっかり検証すべきだ。

(前口憲幸、横井武昭)

<地方創生政策> 地方消滅が危惧される中、自律的な地域社会を築くため、第2次安倍政権が始めた。政府は地域活性化の理念を示した「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、全国の自治体に地元の実情に沿った5カ年計画「地方版総合戦略」の策定を要請。戦略は2019年度が最終年となる。地方創生関係の交付金のうち、国が事業費の半分を補助する「地方創生推進交付金」は、16~18年度に1347自治体が活用し、1392億円分の事業が採択されている。

●膨大事務 国から地方に 市町村の96%「負担ある」 各市町村の地方版総合戦略

中日 2019年1月4日

調査、照会…期限に追われ

政府の地方創生政策を巡って、全国の市町村の9割超が事務量を負担に感じていたことが専門機関の調査で分かった。背景には地方分権で国が自治体に求める調査や照会、計画作りが急増した事情があるとみられる。北陸地方の自治体職員らは本紙の取材に「国から似た内容の調査依頼が膨大にくる」と明かした。(前口憲幸、横井武昭)

公益財団法人・地方自治総合研究所(東京)が二〇一七年十一月に実施した全国調査で、有効回答の42・1%に当たる五百六十五市町村が「大きな負担」と回答。「まあまあ負担」と合わせると96・1%が重荷とした。「全く負担でない」はゼロ。回答率は77・4%だった。

安倍政権は一四年、地方創生に絡む地域独自の基本計画「地方版総合戦略」の策定を全国の自治体に要請。一五年度末までに、ほぼすべてが作り終えた。

研究所によると、全国の七割超の市町村が策定をコンサルタントに外注。発注内容は調査分析や素案作成などの一部業務から、「丸投げ」に近い形まで幅があったとみられるが、担当職員は策定後の交付金申請や採択後の事業実施にも追われた。

石川県能登地方の自治体職員は「苦労した。思い出すと気持ち悪くなる」と振り返る。基礎知識さえなかったが、庁内の会議で「地元は職員が一番分かる。できるだけ自前で」となった。一部外注したが、計画の素材集めに苦労した。今、充実感はあるが複雑だという。「地域を真剣に考えることが本来の地方分権。だけど、期限に追われる仕事ばかりだった」。富山県東部の自治体職員は「小さな町だから、委託しないと厳しい。全国の自治体は人口を取り合い、消耗戦をしている」と話した。

国と地方の上下関係は〇〇年の地方分権一括法で法律上は対等になった。小泉政権の三位一体改革でも権限が移されたが、一方で国からの調査依頼が急増。法律に基づいて半ば強制される計画作りも増えた。

地方の窮状を自ら国に直訴した首長もいる。

一四年五月、新潟県聖籠町(せいろうまち)の渡辺広吉町長(当時)は内閣府の会議で「国から調査や照会ばかり依頼され、限られた人員で対応するのが難しい」と訴えた。その前年度に国から求められた調査や照会は計四百二十件に及んでいた。

聖籠町の現状は今もあまり変わらないという。一七年の同じ会議で兵庫県多可町の戸田善規町長(当時)も同じ指摘をするなど全国的な傾向だ。渡辺さんは本紙に「国が実態を知り、見直してほしかった」と語った。

●2018年3月1日 「地方版総合戦略の策定に関するアンケート」の結果

(公財)地方自治総合研究所 自治体行政計画研究会

【目的】 当研究会の問題意識の一つに、「近年、法律等に基づいて市町村に要請される行政計画の数が増え、自治体への負担が著しく増加しているのではないか」があります。 【目的】 当研究会の問題意識の一つに、「近年、法律等に基づいて市町村に要請される行政計画の数が増え、自治体への負担が著しく増加しているのではないか」があります。

このことを考えていく前段として、2014 年末から 2015 年度にかけて、全国の市町村に策定が要請された地方版総合戦略を事例にとり、計画策定過程がどのようなものであったか、またこのことを担当職員がどのように受け止めていたかについてアンケートを実施しました。

【実施方法】2017 年 11 月 10 日に全ての市町村の地方版総合戦略担当者に郵送でアンケート用紙を配布。

●地方創生政策が浮き彫りにした国-地方関係の現状と課題

-自治総研通巻474号 2018年4月号-

―「地方版総合戦略」の策定に関する 市町村悉皆アンケート調査の結果をふまえて ―坂 本 誠

・・・(略)・・・

4. まとめ~調査結果から得られる示唆

第1に、総合戦略の策定に際して外部委託が広範になされたこととその実態が把握できた。

皮肉なのは、外部委託した市町村よりも外部委託をしなかった市町村の方が策定した総合戦略の内容について肯定的な評価をしていることである。・・・(略)・・・計画策定におけるコンサルタントの役割や外部委託のあり方については見直す必要があるのではないだろうか。

また、東京都に本社を置く業者が受注件数・受注金額ともに過半数を獲得しており、結果として、総合戦略策定費相当分として予算措置された額の多くが東京都に「一極集中」する格好となった。

・・・(略)・・・、ソフト事業は、出版・デザイン・コンサルタント・IT関係などソフト事業ならではの専門性に対応できる人材や企業が都市部に偏在しているため、特に農村部においては事業投資が地域内で循環しづらい側面がある。「ハードからソフトへ」の方向性はよしとしても、それが地域内の経済循環に及ぼす影響を考慮しながら対応策を検討する必要があるのではないか。

第2に、策定過程における都道府県の関わりについては、都道府県ごとに対応の違いが見られた。

第3に、市町村担当者は、地方創生政策の成果については概ね肯定的に受け止めているものの、それに伴う事務量については強い負担感を抱いていることが確認された。また、自由記入欄には、交付金の硬直的な運用など国のトップダウン的な姿勢に対する批判や、そもそも人口減少対策は本来的に国の役割ではないかとの疑問が寄せられた。

市町村の要望が国に届きやすくなっている一方で、国からの統制(制約)が強まっているとの認識が市町村に広がっていることが明らかとなった。特に後者に関しては、小規模かつ自主財源の乏しい市町村において、国からの統制(制約)が強くなっていると感じている傾向が確認された。地方分権改革が進む一方で、多くの市町村がそれとは異なるベクトルを感じているという現実を重く受け止める必要がある。

「権限」「財源」「人間」の「三ゲン」が地方分権の三要素と言われて久しいが、地方分権改革の結果として国から地方に移されたのは「事務」とそれを遂行する「責任」ばかりで、「権限」を裏付ける「財源」の移譲は進まずむしろ切り詰められ、結果として将来的な見通しの立たないままでの財政運営を強いられている。そして「人間」(職員)はといえば、人員数の削減が進められたうえに、残された人間も厳しさを増す職場環境に痩せ細っているのが現状ではないか。

ある意味で、地方創生政策はそうした現状を象徴しているとも言える。

・・・(略)・・・

そしてもっと根本的に言えば、本調査が明らかにした地方創生政策の市町村における実相およびそれとともに浮き彫りになった地方自治の最前線の現場に漂うある種の閉塞感は、地方分権とは何だったのか、どうあるべきなのか ―国と地方が対等な立場で(たとえば国と地方の協議の場などを通じて)従来の地方分権改革の検証と今後の対応方針を議論していく時期にあることを指し示しているのではないだろうか。

(さかもと まこと 公益財団法人地方自治総合研究所客員研究員) |

| Trackback ( )

|

年のくくり、というより「アベノミクス」のくくりであり、いずれくる「安倍政権のくくり」になる、そのあたりを点検しておく。

アベノミクスと浮かれた政権、しかし、「首相官邸」のホームページにある≪アベノミクス「3本の矢」≫というページには、「このページは現在更新しておりません」とどうどうと書いてある(後半でリンク)。

内閣自体が失敗を自覚しているのに誤魔化そうとする。

★≪アベノミクス成果大げさ? 計算方法変更 GDP急伸/東京 2018年9月12日≫

高野孟氏の ★≪まぐまぐニュース 2018.7.10/なぜ今、誰も「アベノミクス」という言葉を口にしなくなったのか/日本経済全体には何も目覚ましいことは起きていない。実質GDPは旧民主党時代にも及んでいない/「異次元緩和」で日銀が繰り出したマネーは一体どこへ行ったのか。どこへも行かず、ほとんど日銀構内から外へ出ていない≫

ということで、今年の締めくくりのニュースから幾つかを記録しておく。

なお、今朝の気温はマイナス1.6度。気温の低下が止まったので雲が出たのだろうと外を見たら「月は出ているが、細かい雪粒がパラパラと落ちてきている」という状態。暖かくしてウォーキングに出かけることにした。

昨日12月28日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,104 訪問者数1,114」。

●株、アベノミクス後初の年間下落 政策に手詰まり、海外リスク吸収できず/日経 2018/12/28

●日経平均、7年ぶり下落 12%安、アベノミクス後初のマイナス /日経 12/28

●株価 7年ぶり「年間下落」、“アベノミクス相場”に何が?/tbs 28日

●アベノミクス完全崩壊 米利上げ減速で円高&株安のWパンチ/日刊ゲンダイ 12月22日

●アベノミクスの好循環が途切れた「3年前の悪夢」が2019年に再来か/ダイヤモンド 12月26日

●専門家が警告 “株価逆流”で日経平均1万円割れの新元号元年に/日刊ゲンダイ 12月28日

●【報ステ】安倍政権発足から6年 株価急落で暗雲?/テレ朝 12月26日

●米国からの逆風に沈む日本、2019年「アベノミクスの後遺症」との戦いのゴングが鳴る/マネーボイス 12月27日

●日経平均・年足は7年ぶり陰線、「半値戻し」水準で失速 来年に暗雲/ロイター 12月28日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●首相官邸ホームページ / アベノミクス「3本の矢」 WEB

このページは現在

更新しておりません。

|

●株、アベノミクス後初の年間下落 政策に手詰まり、海外リスク吸収できず

日経 2018/12/28 12:42

2018年の大納会を迎えた28日の東京株式市場で日経平均株価は前日比62円安の2万0014円で終えた。

前日の米国株は急落後持ち直したが、2万円を上回る水準で買い進む動きはみられず、7年ぶりに年間ベースで下落した。

今年の株安は、米中貿易摩擦など海外発の要因がきっかけだが、アベノミクスの柱である日銀の大規模金融緩和など政策面の手詰まり感が、売り圧力を吸収できない背景の1つであることも見逃せない。

●日経平均、7年ぶり下落 12%安、アベノミクス後初のマイナス

日経 2018/12/28 15:26

2018年の大納会を迎えた28日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し、前日比62円85銭(0.31%)安の2万0014円77銭で終えた。17年末(2万2764円94銭)に比べ2750円17銭(12.08%)安く、11年以来7年ぶりの年間下落となった。

下げ幅はリーマン・ショックがあった08年(6448円)以来の大きさだった。「アベノミクス相場」が始まった12年以降では、初の年間下落となる。

●株価 7年ぶり「年間下落」、“アベノミクス相場”に何が?

tbs 28日 16時48分

・・・(略)・・・

一方・・・Q.賃金が上がった実感は

「ないです。ない」

多くの中小企業では、依然として賃金が上がらず、個人消費は低迷。政府と日銀が掲げる「2%の物価上昇」の達成にはほど遠く、株価の下落からはアベノミクスに“ブレーキ”がかかったとの見方も。

来年は、予断を許さない米中貿易交渉のほか、消費税増税も控えていて、さらに厳しい状況に直面することになりそうです。

●アベノミクス完全崩壊 米利上げ減速で円高&株安のWパンチ

日刊ゲンダイ 2018年12月22日

21日の日経平均株価の終値は、前日比226円39銭安の2万166円19銭で年初来安値を更新した。米国株の大幅下落を受けた形だが、株安の流れは止まりそうにない。今後、急激な円高進行の可能性が高まっているからだ。円安と株高が「肝」のアベノミクスは崩壊まっしぐらだ。

・・・(略)・・・

アベノミクスは、円安で輸出企業が潤い、株価が上がるというカラクリ。円安が大前提だ。・・・(略)・・・

●アベノミクスの好循環が途切れた「3年前の悪夢」が2019年に再来か

ダイヤモンド・オンライン 2018年12月26日 高田 創

アベノミクスのもとで景気拡大は12月で戦後最長の「いざなみ景気」にならび、来年1月には最長記録を更新する可能性がいわれている。

好況を生み出したのが、想定を超える円安が株高につながる好循環だが、2019年はこの好循環が「2016年」のように途切れる可能性がある。

円安の好循環が途切れた 「2016年の再来」の可能性