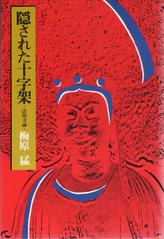

梅原猛 「隠された十字架 法隆寺論」読了

法隆寺のホームページを見てみると、用明天皇(聖徳太子の父親)の病気平癒の祈願として建設が進められたが崩御してしまったので推古天皇と聖徳太子が後を継いで建設を進めたので聖徳太子ゆかりの寺であると紹介されているが、著者はその定説に異論を唱えている。

法隆寺というのは、聖徳太子の怨念を押さえ込むための鎮魂の寺であるといのうだ。

さまざまな実例をあげてそれを実証しようとしている。

そして、当時の人々(為政者)はどうして太子をそれほど恐れなければならなかったか。それにも言及している。

それは太子の死から大化の改新まで続く、僕達が歴史の時間に習ったこととは程遠いドロドロしたドロドロ以上の人間劇のせいなのだと論じている。

聖徳太子は蘇我氏系の皇族だが、その息子の山背大兄高皇子は同じ一族の蘇我入鹿の殺される。歴史の教科書では入鹿を殺した中大兄皇子と中臣鎌足はクーデターの首謀者でありながら正しいことをしたのだとされるが、その背景には神道と仏教の勢力争いがあった。

あまりにも猜疑心の強い二人特は仏教を日本に広めようとした最有力者一族を滅ぼしてしまったことに対しての恐れが強く、その後自分達の廻りに起こる不幸な出来事をすべて聖徳太子の怨念だと思いそれを封じ込めるためにこの寺を建て、怨霊が外に出ないような造りをしたのだということだ。

圧巻は、夢殿に安置されている救世観音は光背が仏像の後頭部から飛び出たクギで支えられているそうだが、これは太子の霊をここに釘付けにしておくためにこんなに恐ろしい造り方をされたのだと解説していることだ。

仏像の頭にクギを打ち付けるとはたしかに恐ろしい。しかもこの仏像は明治まで秘仏とされ白い帛でぐるぐる巻きにされて誰の目にも触れないようにされていたそうだ。どこまでも霊魂を押さえ込みたいという意思の表れだ。

と、わかったような書き方をしているが、僕にはこの本の中身がほとんどわからなかった。大の歴史嫌いであることと、情報量が多すぎるということで完全に消化不良になってしまった。

しかし、断片的にだがこの時代の歴史は面白いと感じた。もっと時間をかけて勉強する価値はあると思う。

弥生時代、奈良時代なんていうと、すごく牧歌的なイメージがあって、一生懸命外国から文化を取り入れてみんな一緒に発展していきましょうという時代だと思っていたが、こう見てみるとすさまじいほどの人間同士の争いとその犠牲になったひとが山ほどいたような時代だったのかもしれない。

もちろん、この著書の内容も正しいのかどうかわからないしむしろ歴史の教科書も載っていないはずだからただの妄想といわれればそれまでだ。

ただ、だれがどんな想像をしても1300年昔のことが今の時代に悪い影響を与えるわけではなく(どこかの国の人々は歴史認識がどうのこうと言うのかもしれないが・・)、想像をたくましくしていろいろ考えるのがいちばん平和的なようだ。

法隆寺のホームページを見てみると、用明天皇(聖徳太子の父親)の病気平癒の祈願として建設が進められたが崩御してしまったので推古天皇と聖徳太子が後を継いで建設を進めたので聖徳太子ゆかりの寺であると紹介されているが、著者はその定説に異論を唱えている。

法隆寺というのは、聖徳太子の怨念を押さえ込むための鎮魂の寺であるといのうだ。

さまざまな実例をあげてそれを実証しようとしている。

そして、当時の人々(為政者)はどうして太子をそれほど恐れなければならなかったか。それにも言及している。

それは太子の死から大化の改新まで続く、僕達が歴史の時間に習ったこととは程遠いドロドロしたドロドロ以上の人間劇のせいなのだと論じている。

聖徳太子は蘇我氏系の皇族だが、その息子の山背大兄高皇子は同じ一族の蘇我入鹿の殺される。歴史の教科書では入鹿を殺した中大兄皇子と中臣鎌足はクーデターの首謀者でありながら正しいことをしたのだとされるが、その背景には神道と仏教の勢力争いがあった。

あまりにも猜疑心の強い二人特は仏教を日本に広めようとした最有力者一族を滅ぼしてしまったことに対しての恐れが強く、その後自分達の廻りに起こる不幸な出来事をすべて聖徳太子の怨念だと思いそれを封じ込めるためにこの寺を建て、怨霊が外に出ないような造りをしたのだということだ。

圧巻は、夢殿に安置されている救世観音は光背が仏像の後頭部から飛び出たクギで支えられているそうだが、これは太子の霊をここに釘付けにしておくためにこんなに恐ろしい造り方をされたのだと解説していることだ。

仏像の頭にクギを打ち付けるとはたしかに恐ろしい。しかもこの仏像は明治まで秘仏とされ白い帛でぐるぐる巻きにされて誰の目にも触れないようにされていたそうだ。どこまでも霊魂を押さえ込みたいという意思の表れだ。

と、わかったような書き方をしているが、僕にはこの本の中身がほとんどわからなかった。大の歴史嫌いであることと、情報量が多すぎるということで完全に消化不良になってしまった。

しかし、断片的にだがこの時代の歴史は面白いと感じた。もっと時間をかけて勉強する価値はあると思う。

弥生時代、奈良時代なんていうと、すごく牧歌的なイメージがあって、一生懸命外国から文化を取り入れてみんな一緒に発展していきましょうという時代だと思っていたが、こう見てみるとすさまじいほどの人間同士の争いとその犠牲になったひとが山ほどいたような時代だったのかもしれない。

もちろん、この著書の内容も正しいのかどうかわからないしむしろ歴史の教科書も載っていないはずだからただの妄想といわれればそれまでだ。

ただ、だれがどんな想像をしても1300年昔のことが今の時代に悪い影響を与えるわけではなく(どこかの国の人々は歴史認識がどうのこうと言うのかもしれないが・・)、想像をたくましくしていろいろ考えるのがいちばん平和的なようだ。