司馬遼太郎さんの影響なのか、明治の日本を美化する人がいます。

しかし、松沢裕作『生きづらい明治社会』を読むと、貧しい暮らしを強いられている人が大勢いることがわかります。

大隈重信によるインフレ政策で、農家のなかには土地を担保にして借金し、経営規模を拡大しようとした人たちがいた。

ところが、明治14年(1881年)、大隈重信が失脚して松方正義が大蔵卿に任命されると、緊縮財政を行い、間接税の導入や増税を行なった。

松方デフレで繭の価格や米の価格などの農産物価格が下落し、農村の窮乏を招いた。

繭の価格の下落は激しく、借金を返せなくなった農家は土地を失ってしまった。

江戸時代は年貢の村請制度があった。

年貢は村単位で納めなければならないので、年貢を払えない人がいた場合、豊かな人がその人の分を肩代わりしなくてはいけなかった。

もちろん、豊かな人が喜んで他人の年貢を払ったわけではありません。

仕方なしであっても、ある程度の相互扶助がなされていたそうです。

明治になると、地租改正によって村請制度は廃止され、人びとを無理に助け合わせる仕組みが消滅した。

しかも、金がない政府は貧困に陥った人を助けるための予算がない。

それで秩父困民党のような、借金の返済を延ばすか借金の額を減らしてほしいという負債農民騒擾が各地で起きた。

土地を失った農民は小作農となったが、一部は都市に流入し、日雇い労働や人力車夫などに従事し、貧民窟で暮らすことになる。

貧富の差はきわめて大きいです。

明治10年(1877年)、修史館に勤めた塚本明毅は年給1800円で、それまでの月給250円から減額した。(塚本学『塚本明毅』)

川田剛一等編修官は月に150円あまりで、家の食費と僕婢の雇賃が75円、川田剛の小遣いが30円だと、依田学海の『学海日録』にあるそうです。

明治8年(1875年)の府県巡査の初任給は4円。 4円が現在の16万円だとしても、川田剛のこずかいは月に120万円です。

http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htm

湯沢雍彦『明治の結婚 明治の離婚』によると、明治20年(1887年)ごろは、遊郭に売られた女性の前借金は80円ないし100円前後で、平成17年の65万円ないし80万円程度だそうです。

しかし、巡査の初任給が明治18年(1885年)に6円、明治23年(1890年)に大工の手間賃が1日50銭、大卒の初任給が18円、国家公務員の初任給が50円ですから、現在はその1~3万倍とすると、庶民の金銭感覚では、娘を売った金額は2~300万円となります。

お金の価値が金持ちと貧乏人とでは全然違うということでしょう。

日清戦争(明治27年~28年)以前、日本政府の財政規模は年8千万円前後だった。

日清戦争の戦費は国家歳入の3倍以上。

清国から日本に約3億円の賠償金が支払われたが、その賠償金を国民の生活のために使ったわけではない。

軍備の増強を最優先し、賠償金の84.7%は軍事費に回され、軍事産業や交通・通信網の整備が進められた。

そのため、明治29年(1896)からの歳出額は3倍に膨れ上がった。

間接消費税が導入され、物価が急上昇した。

明治26年(1893年)を100とした労働賃金は明治31年(1898年)には147に上昇したが、白米の小売価格は100から193へと跳ね上がり、物価の値上がりには追いつかなかった。

明治31年(1898年)、汽車製造会社の職工の賃金は、最高日給が1円10銭、平均50銭。(老川慶喜『井上勝』)

あるサイトによると、明治30年頃の物価と今の物価を比べると3800倍ぐらいだが、小学校の教員や巡査の初任給は月に8~9円ぐらい、大工や工場のベテラン技術者で月20円ぐらいなので、庶民にとっての1円は現在の2万円ぐらいとあります。

https://manabow.com/zatsugaku/column06/

明治45年(1912年)、ある農家は家族5人が働いても年に8円の赤字になる。

小作だと、年に70円の赤字。

地主から5円や10円の金を借りるが、借金が貯まったところで担保となっている土地を取り上げられる。

教育はどうでしょうか。

『明治の結婚 明治の離婚』によると、江戸時代は寺小屋に通う子供が多かったので識字率が高かったと言われるが、自分の名前を書けない者が、明治15年(1882年)に群馬県では男20%、女80%、明治20年(1887年)の岡山県では男34%、女58%もいた。

就学率は、明治6年(1873年)が29%、明治18年(1885年)が50%に達した。

もっとも、これには水増し報告が含まれていたといわれる。

進級・卒業試験が行われており、学年ごとの卒業試験の合格率は平均40%程度。

中途で退学する児童が少なくなく、明治13年(1880年)に小学4年生を卒業できた者は20%程度で、公表されていた就学率40%の半分だった。

最新の画像[もっと見る]

-

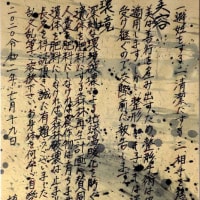

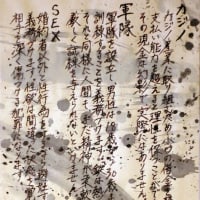

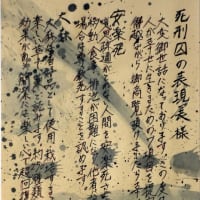

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

-

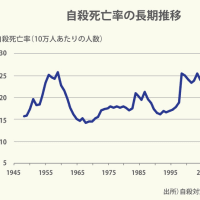

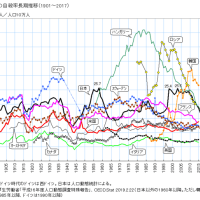

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

アメリカの多様性

5年前

アメリカの多様性

5年前

-

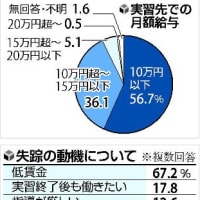

入管法改正案とカファラ制度

6年前

入管法改正案とカファラ制度

6年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます