12月16日ブログで、議員報酬の支給手続きで「個人番号」を求められた、と書いた。

その16日は議会の最終日だったので、市の会計担当の答えも確認した。

私「市も雇用主として国からナンバーの記載を求められるはずだが」の問いに、「国から、ナンバーの記載ができない事情・理由を付けて提出すればよい旨の通達が来ている」との大要の答えだった。

⇒◆ 議員報酬の支給に番号の要求が

1月になり、正式に番号制度がスタートしているので、そのあたりをネットで点検した。

国税庁の「番号制度概要に関するFAQ」のうちの「申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。」を見てみた。

記載されている答えは、≪個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。≫

記載がない場合の対応は、国税OBの税理士とする人の解説では、≪「・・提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。」との回答が掲載されており、経過等の記録は当局からのお願いとなっております。≫ とある。

その他、国内の現状や韓国やアメリカの状況を確認した。

なお、国税庁FAQには、≪所得税や贈与税については、平成29年1月以降に提出するものから≫と明記されている。つまり、今年3月の確定申告では番号は不要ということ。

今年、制度の不備や情報漏えいによる問題が多発するだろうから、とりあえず、今年は「番号なし」でも行ける限りは「不記載」で行きたい。

●国税庁FAQ/申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

●マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を税務署に提出できるか/国税局OB・元国税調査官の税理士による税をテーマにしたブログ 2015年07月18日

●社会保障と税を管理するマイナンバー 住基ネットとは別物/女性セブン 2015年10月15日号

●マイナンバー個人カードの取得希望31% 利便性見極めか/佐賀 2016年01月04日

●マイナンバー「不安」78% 全国面接世論調査 個人情報漏えいを懸念/佐賀 01月04日

●マイナンバーのセキュリティ、約7割が自治体からの漏洩を危惧/Security NEXT - 2015/12/16

●韓国版マイナンバー 身元、思想、宗教、預貯金まで把握可能/NEWSポストセブン 2015.11.05

●マイナンバー制度 米国では信用偏差値による社会的格差拡大も/女性セブン 2015年10月8日号

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●国税庁

番号制度概要に関するFAQ (1) 国税分野における利用 (2) 税務関係書類への番号記載

★ Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。

(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

Q2-4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。

(答)申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、

1 所得税や贈与税については、平成29年1月以降に提出するものから、

2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、

4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、

6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、

7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから

|

●マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を税務署に提出できるか

国税局OB・元国税調査官の税理士による税をテーマにしたブログ 2015年07月18日

マイナンバーの「通知カード」による通知を平成27年10月に控え、新聞報道等では企業の対応の遅れが危惧されています。

実際、完全に対応を終えている企業は少ないように思います。また、どれだけ対応を行なっても無くならない問題があります。それは、マイナンバーを従業員、取引先から入手できない場合にどう対応するかという問題です。

その点については、国税庁HPの「社会保障・税番号制度FAQ」の中に「国税分野におけるFAQ」が掲載されており、参考になります。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

そのFAQによると、「申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」とされています。

さらに、マイナンバーの不記載や記載誤りについては、「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」とされています。

FAQの解説は「個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。」と続けられていますが、マイナンバーの記載は義務ではあるけれど罰則はないということです。

その上で、「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。」という問いには、

「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。」

との回答が掲載されており、経過等の記録は当局からのお願いとなっております。

導入目前のマイナンバー制度ですが、マイナンバーを従業員や取引先から入手できない場合の取り扱いは意外にも周知されていません。しかし、国税庁HPに公表されているFAQには、申告書や法定調書等の記載対象となっている人全てが個人番号・法人番号を持っているとは限らないと記載されており、マイナンバーを従業員、取引先が教えてくれないケースも想定されています。

今後、マイナンバー制度が導入され、企業がマイナンバーを従業員や取引先から入手できない場合であっても、過剰な対応を行う必要はなく、上記FAQに沿った冷静な対応を行なうことが大切ではないかと思います。

(注 : マイナンバーを申告書・法定調書等に記載することは法律で定められ義務であり、不記載を推奨するものではありません。)

|

●社会保障と税を管理するマイナンバー 住基ネットとは別物

NEWS ポストセブン 2015.10.02 女性セブン2015年10月15日号

10月1日からスタートする「マイナンバー制度」。10月中旬から11月にかけて、市区町村から、住民票に記載されている住所(10月5日時点)に、マイナンバーを知らせる「通知カード」が送られてくる。

マイナンバーとは、年金や、保険、収入など、「社会保障と税」を管理する12桁の番号だ。生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、「日本在住で住民票のあるすべての人」に割り振られる“背番号”というべきもので、年金や、支払っている税金など、バラバラの機関に登録されている情報がひとつの番号で管理されることになる。

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)や、住基カードを思い浮かべた人もいるだろうが、マイナンバーはまったくの別物だ。

住基ネットで、国民に割り振られている11桁の番号(住民票コード)は、基本的に市区町村が業務効率化のために利用しているもの。

一方マイナンバーは、会社の年末調整や確定申告、児童扶養手当の支給、厚生年金の受給開始申請など、仕事や暮らしのさまざまな場面で、外部から提供を求められる。そのため、国民全員がなんらかの形で番号制度にかかわらざるをえなくなるのだ。

●マイナンバー個人カードの取得希望31% 利便性見極めか

佐賀 2016年01月04日

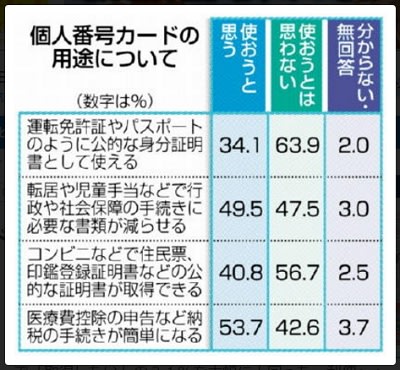

マイナンバー制度の個人番号カードを希望するかの質問には、「取得したいとは思わない」が65%で「取得したい」の31%を大幅に上回った。利便性や安全性を見極めたいとの姿勢がうかがえる。「取得したいとは思わない」は男性の61%に対し女性が68%とより慎重で、年代別では若年層(20~30代)、中年層(40から50代)、高年層(60代以上)のいずれも60%を超えた。 マイナンバー制度の個人番号カードを希望するかの質問には、「取得したいとは思わない」が65%で「取得したい」の31%を大幅に上回った。利便性や安全性を見極めたいとの姿勢がうかがえる。「取得したいとは思わない」は男性の61%に対し女性が68%とより慎重で、年代別では若年層(20~30代)、中年層(40から50代)、高年層(60代以上)のいずれも60%を超えた。

個人番号カードは希望者に無料で交付され、身分証明書として使える。政府は普及を促進するため、利用範囲を拡大していく方針だ。

カードの用途について使用の意向を聞いたところ、身分証明書として「使おうと思う」は34%にとどまり「思わない」が64%。運転免許証などがあれば必要性は低い、と感じる人が多いようだ。【共同】

●マイナンバー「不安」78% 全国面接世論調査 個人情報漏えいを懸念

佐賀 2016年01月04日

国内に住む全ての人に番号を割り当てるマイナンバー制度に対し「不安だ」と感じている人は78%に上ることが、本社加盟の日本世論調査会による全国面接世論調査(昨年12月5、6日実施)で分かった。この人たちに最も不安に感じることを聞くと「個人情報が漏えいし、プライバシーが侵害される」との回答が60%と突出して高かった。【共同】 国内に住む全ての人に番号を割り当てるマイナンバー制度に対し「不安だ」と感じている人は78%に上ることが、本社加盟の日本世論調査会による全国面接世論調査(昨年12月5、6日実施)で分かった。この人たちに最も不安に感じることを聞くと「個人情報が漏えいし、プライバシーが侵害される」との回答が60%と突出して高かった。【共同】

背景には、誤って個人番号を住民票に記載するなど行政トラブルが相次ぎ、関連の詐欺事件も起きていることがありそうだ。マイナンバーは税や社会保障の行政を効率化するための制度で、1月1日から運用が始まっている。政府には国民の不信感を払拭(ふっしょく)するための努力が求められる。

また制度について「よく知っている」と答えた人は13%にとどまっており、国民への説明不足も大きな課題だ。

制度の運用に当たり、必要な対応を聞いた質問では「不正利用や情報漏れ、担当者のミスを防ぐためシステムなどの強化」がほぼ半数を占めた。

希望者に交付され、身分証明書としても使える「個人番号カード」を「取得したいと思わない」人は65%に達した。政府がPRする個人カードの便利さは、国民に伝わっていないようだ。一方、カードの使い道では、医療費控除や児童手当などの手続きが簡単になることへの関心が高かった。

個人カードを将来的に銀行のキャッシュカードやクレジットカードとして使うなど、利用範囲を広げようとする政府の構想に対しては、84%が「反対」と答え、強い警戒感がうかがえた。また個人番号を2018年から銀行の預金口座にも結び付け、脱税防止と徴税強化に使う方針に関しては、半数以上が反対した。

こうした意識を下敷きにして、制度に「期待する」と答えた人は23%と低調だった。その中でも期待する内容としては「行政事務の効率化が進み、コスト削減につながる」が多かった。

=調査の方法=

層化2段無作為抽出法により、1億人余の有権者の縮図となるように全国250地点から20歳以上の男女3000人を調査対象者に選び、昨年12月5、6の両日、調査員がそれぞれ直接面接して答えてもらった。転居、旅行などで会えなかった人を除き1698人から回答を得た。回収率は56.6%で、回答者の内訳は男性49.6%、女性50.4%。

東日本大震災の被災地のうち、3県について被害の大きかった一部地域を調査対象から除いた。

記事では小数点1位を四捨五入した。

■日本世論調査会

共同通信社と、その加盟社のうちの38社とで構成している世論調査の全国組織。

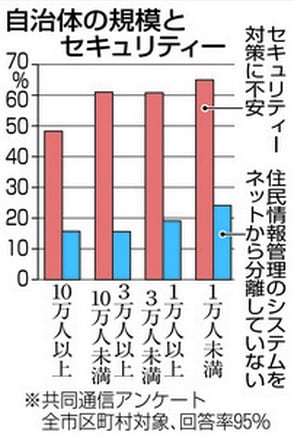

●マイナンバーのセキュリティ、約7割が自治体からの漏洩を危惧

Security NEXT - 2015/12/16

自治体や企業はもちろん、自身の過失による漏洩など、マイナンバーのセキュリティに多くの人が不安を感じている。その一方、制度そのものへの理解が進んでいないために不安を感じているケースもあるようだ。

トレンドマイクロが11月12日、13日に個人ユーザーを対象にインターネットでアンケート調査を実施し、結果を取りまとめたもの。1035人から回答を得た。マイナンバーに関するセキュリティ上の不安は「特にない」という回答は9.6%で、90.4%は何らかの不安を感じていた。

具体的には、「自治体からの情報漏洩」が72.1%で最多。「勤務先企業、組織からの情報漏洩」を懸念する声も39.1%ある。自身によるミスを懸念するケースも少なくなく、48.6%と約半数が紛失や盗難に不安を感じていたほか、24.8%と4人に1人が誤送信を心配しているという。

一方、制度開始当初は、「税」や「社会保障」「災害」などマイナンバーが利用できる範囲は限定されており、勤務先以外などで直接企業へマイナンバーを提供するケースはそれほど多くないが、「自身のマイナンバーを提供した企業からの情報漏洩」を不安とする声が58.4%と6割近くにのぼった。

また個人がマイナンバーをパソコン上で管理することが求められるケースも少ないと見られるが、43.8%と半数近くが「自身のインターネット端末のウイルス感染」を挙げており、マイナンバー制度を理解しておらず、利用シーンそのものを想定できていない可能性も高い。

今後、マイナンバーのさらなる活用に向けて議論が行われているが、マイナンバーと紐付けされることに不安を感じる情報では、「利用している金融機関の情報(75.4%)」「クレジットカード情報(74.3%)」で、金融関連の情報を挙げるユーザーが多い。

「病歴(27.3%)」や「インターネット検索履歴、閲覧履歴(17.9%)」「趣味嗜好(14.2%)」「思想信条(11.4%)」などと比べても高い割合を示した。

●韓国版マイナンバー 身元、思想、宗教、預貯金まで把握可能

NEWS ポストセブン 2015.11.05 ※SAPIO2015年12月号 16:00

2016年1月のマイナンバー制度導入を前に、韓国紙「ハンギョレ」(9月10日付)は「日本は(マイナンバー導入で)韓国式監視社会のドアを開けた」と警鐘を鳴らした。韓国では半世紀前に始まった「住民登録番号」制度で国民の情報を管理。番号にはあらゆる情報が紐付けられ、個人のプライバシーが丸裸にされている。日本でこれから起こることを考えるために、「監視国家」韓国の実情を見ていこう。

* * *

朴正熙政権下の1968年、北朝鮮兵士による大統領官邸襲撃未遂事件が発生した韓国では、スパイの識別を目的とした「住民登録番号」制度の運用を開始。全国民が番号で一元管理されるようになった。

韓国の全国民が出生時に付与される13桁の住民登録番号は、前半6桁が生年月日、後半7桁は性別や出生地などを示す構成で、17歳以上の国民には顔写真入りの「住民登録証(住民カード)」が発給されている。住民カードの表に記載されるのは氏名・住所・住民登録番号。裏面には拇印が印刷されており、「公的身分証」としても大きな役割を持っている。

住民登録番号は日本の総務省にあたる「行政自治部」が管理し、各省庁の行政事務に利用されている。住民登録番号には戸籍、住所、社会保険、年金、出入国記録、学歴、徴兵歴、犯罪歴などの情報が紐付けられており、番号ひとつで各種行政手続きが可能だ。病院では健康保険証を忘れても番号で受診できるなど、メリットもある。また、脱税や生活保護の不正受給防止、犯罪捜査にも活用されてきた。

民間では、銀行口座の開設やクレジットカードの申請、ネット、携帯電話の利用、車や不動産の売買など「本人確認」が必要なサービスで住民登録番号の提示が不可欠だ。学校、職場では学生や従業員の管理に住民登録番号を利用しており、韓国人の生活と切り離せないものになっている。

こうして、あらゆる個人情報に紐付けられた番号は、国や企業のデータベースに集積されている。当局がその気になれば、住民登録番号を元に個人の身元や経歴だけでなく、思想や宗教、預貯金、病歴といった様々なプライバシーが把握できるということだ。今後、韓国政府は住民カードを改良し、新たに血液型などの付加情報も組み込む予定だという。

●マイナンバー制度 米国では信用偏差値による社会的格差拡大も

NEWS ポストセブン 2015.09.29 女性セブン2015年10月8日号

もうすぐ始まる「マイナンバー」制度。クレジットカードとも紐づき、犯罪多発の危険にもさらされる挙句、格差をも生み出す可能性があるという。消費生活評論家の岩田昭男さんに話を聞いた。

* * *

「マイナンバー」制度とは、国民全員に1つの番号を発行して、その番号でさまざまな情報管理を行おうとするシステムのことです。米国の社会保障番号(SSN)に相当し、施行の目的は行政(国)が管理をしやすくすることだといわれています。サービスの開始は来年1月からですが、今年の10月には、住民票に記載のある家族全員にマイナンバー通知カードが届く予定となっています。

当初は「社会保障」(年金など)、「税金」(確定申告など)、「災害」の3分野に限定してマイナンバーを利用することとなり、当面は個人の日常生活に大きな影響はないでしょう。しかし、2018年以降は民間利用の解禁が予定されており、銀行口座、クレジットカード、年金や保険といった金融情報がマイナンバーに紐付くことになります。

それは私たちにとって、いいことばかりではありません。むしろ、「振り込め詐欺」のような犯罪が多発することが危惧されます。マイナンバー先進国の米国では、社会保障番号を盗まれたことで、自分名義のクレジットカードをつくられて身に覚えのない金額を請求されるという事件が頻発しています。

また米国では、2006~2008年の3年間に、1170万人もの米国人が年金や失業給付金の不正受給といった「なりすまし」被害に遭ったといわれています。そうした被害件数があまりに多いために、米国政府機関はできるだけ社会保障番号を利用しないようにシステムを更新するなどの対策を進めています。

このような犯罪の犯人は犯罪組織や悪人とは限らず、身近にいる家族や友人などの場合も少なくないので、問題は複雑です。たとえば、親の社会保障番号を子供が盗み見て勝手にクレジットカードをつくり、好きなものを買いあさり、単なる犯罪で終わらず家庭崩壊に至るといったケースもあるようです。ここに、数年後の日本の姿を見る気がします。

ほかにも、マイナンバーの懸念事項はあり、社会的格差が広がるといわれています。

米国にはクレジットスコアという個人の信用偏差値がありますが、これは毎日のクレジットカードの利用履歴を集計して、その人の信用力を弾き出すというものです。250~850点までの点数が付き、もちろん点数の高い人は信用力があるとされます。クレジットカードの限度額を高く設定してもらえますし、ローンの金利も低くしてもらえるのです。逆に点数の低い人は、カードの審査に落ちたり、ローンも高い金利でしか借りられません。

このクレジットスコアと社会保障番号は紐付いており、政府や民間企業はマーケティングや雇用の際に有効活用しています。実際、米国ではスコアは就職面接で使われますし、結婚でも参考にされます。数年前のリーマンショックもスコアの低い人たちに金融機関がお金を貸しすぎたために起こったといわれるなど、やっかいな代物なのです。

ところが、米国の日本に対する対日要求報告書では、このクレジットスコアを導入せよと日本に迫っていますから、おそらく2018年の民間利用解禁の時には、本格導入されるのではないかと考えられます。

そんなわけで、クレジットカードとマイナンバーの相性は驚くほどよさそうですから、大いに警戒しなければなりません。

自衛のためには、まず、今度送られてくる個人カードの番号を誰にも見せないことが大切です。12桁の番号があなたのプライバシーのすべてなのですから、家族にも見せないようにしたいものです。

そして、毎月のクレジットカードの履歴を確認して、不審な利用があったらすぐにカード会社に連絡するようにしましょう。“なりすまし”で、あなたのカードがつくられている危険性があるからです。

本番の個人カードが行き渡るのはまだ先ですから、むやみに心配することはありませんが、2018年になれば世の中が一変すると予測されます。その時に備えて、マイナンバーの仕組みをよく知り、クレジットカードの上手な使い方についてもあらためて復習しておくことが大切です。

| Trackback ( )

|

マイナンバーはお断りと思っているので、今日の議会閉会日の議案や予算のうち、マイナンバー関係には反対討論し、反対を表明する。

ところで、一昨日までに、議会事務局から「口座振替依頼書(個人番号を記入する)」「提出先・議会事務局」「提出日・12月16日まで」の旨の通知の配布があった。

そもそも、12月5日のブログに書いたけど番号は不知だから、書きようがない。

≪先日、ポストに「マイナンバーの不在票」が入っていた。「受け取り拒否」ではなく「不在票」がよいと思っていたので、ちょうどよかった。≫ ◆通知カード 越年必至/不在票/マイナンバー 制度設計に無理があった(琉球新報・社説)

ともかく、行政の職務とはいえ、誰がイジワルなことを、と思いつつ2枚目を見たら、要は「なんだ、口座振替依頼書だから、番号はかかず、現金で手渡しにしてもらえばいい」だけのことと思った。

さらに、文面中には「給与所得の源泉徴収票作成事務」「報酬・・支払調書作成事務」・・の目的で利用、との旨。

「源泉徴収」であれば、以前は、「全額給付で、次年度に個人で確定申告して納税」か「源泉徴収」かの選択ができたから、私としては以前行っていた「確定申告時に他の収入などと合算、源泉徴収や控除で精算して納税」の方法に戻すだけ、と思った。

(昼に追記・議会事務局の答え⇒「その旨の事情・理由を書いて会計に提出しておく」。市の会計担当の答え⇒国から市も雇用主としてナンバーの書き込みを求められるはずだがの私の問いに「国から、ナンバーがない事情・理由を付けて提出すればよい旨の通達が来ている」との大要)

残るは、「報酬・・支払調書作成事務」。

どうしてもマイナンバーが要るというなら、「支払調書」が作成できないということのはず。つまり、市長が議員に支払えない状態で凍結になるだけ、と思考を進めた。私が条例で定められた報酬を受け取らないと「政治家の寄付行為」となるけれど、今回のケースは、受け取らない、という以前に、市長が支払いができない、というだけの事で、行政内部の問題として解決してもらえば良いこと。

「報酬」は当分は手元に来ないかも、との覚悟を持てば何とかなりそう。

(昼に追記・前記の通達があるから、現状と同じで何ら問題は生じないようだ。)

(下記で、国税が民間の雇用者側は従業員の番号を付けて報告とあるが、これも、通達で「番号を報告しないものは理由をつけて出す」とされているらしい。紛らわしい話、もしくは、国の作戦、か。) (結局、少なくとも当面はナンバーは要らない、来年3月の確定申告のときも要らないらしい)

なお、ここでいう「報酬」が何かはよくわからない。なぜなら、議員への報酬は、地方自治法上は「給料」ではなく「報酬」だけど、税金の観点では先の「給与所得」になるから、「給与所得」の項目以外に示されるこの「報酬」の項目は一体何なんだろう?? 手当の類??

(昼に追記・この記載の「報酬」は、例えば講師などの礼金などだから、議員には関係ない)

それと、素朴な疑問。民間企業は従業員から申告してもらわないと個々人の番号が分からないけれど、市町村長は、住民に番号を付けた張本人だから、住民から番号の報告がなされなくても、承知しているのは当然のこと。10月ごろに、住民票に「マイナンバー」が記載された(ミスの発生した)自治体等もあったから、国民に番号の通知が届くか届かないとは関係なく、9月から10月ごろには、全国の市町村長は住民の番号を承知している。

こんなことを、2日前に通知を見た本会議開会前の自席で考えた。

これらを頭の中で整理の上で、今日の定例会閉会後に議会事務局に「番号を知らないから書けないし、書く意思はないこと」、併せて上記の旨を確認することにしよう。

ということで、マイナンバーの状況確認を朝のうちに進めた。

驚いた報道は、≪サイバー攻撃からマイナンバーを守るための、庁内ネットワークの再構成、市町村ごとのインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化、これを総務省は2017年7月までに≫との旨の悠長さ。

●マイナンバー「1兆円利権」山分け 制度設計7社と天下り官僚/日刊ゲンダイ 2015年10月18日

●マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します/どこまでもマチベンのブログ by岩月浩二 2015-10-15

●国税庁/本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!/ 改正10月2日

●【連載】中小企業 マイナンバーの収集、今年中に収集するか? 来年に入って収集するか?/マイナビニュース 12/14

●自治体はサイバー攻撃からマイナンバーを守れるのか/ITpro 12/16

≪だが、手間がかかるのがシステム面の対応だ。11月の最終報告に盛り込まれた対策の柱となるのが、

(1)「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づく庁内ネットワークの再構成と、

(2)市町村ごとにあるインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化する「自治体情報セキュリティクラウド」の構築である。

総務省は、マイナンバー制度での国・自治体間の情報連携が始まる2017年7月までの対応を求めている。≫

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー「1兆円利権」山分け 制度設計7社と天下り官僚

日刊ゲンダイ 2015年10月18日

収賄で逮捕された厚労省の“チンピラ役人”が本当にチンケに思えてくる。個人情報の漏洩や、なりすまし犯罪のリスクなど、国民にはデメリットだらけの「マイナンバー制度」。メリットを受けるのは旗振り役の霞が関と、そこに食い込んだ一握りの大企業のみ。市場規模は1兆円ともいわれる巨額利権を癒着サークルで分け合う、腐った構図がみえてきた。

マイナンバーなんて、穏やかな名前にゴマかされてはいけない。実態は赤ちゃんからお年寄りまで国民一人一人に12桁の“焼き印”を押し当てるのと同じで、それこそ「1億総バーコード化計画」と言った方がいい。

現在、基礎年金番号や運転免許証など各省庁が個別に割り振った個人情報を共通番号で一元化すれば、“お上″はより国民を管理しやすくなる。あくまで国家の都合だけで始める制度に初期投資だけで約3000億円、ランニングコストはその20%といわれ、毎年数百億円もの税金を投じるのである。 |

岩月弁護士は明快なので引用。

●マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します

どこまでもマチベンのブログ by岩月浩二 2015-10-15

・・・

したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。

したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。

受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。

受け取らないことによる不利益は何もない。

一方で、個人番号通知カードを受け取ってしまうと、次のような義務が発生する。

紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条6項)

移転転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条4項)

通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条5項)

テレビを見ていると、自分の番号の管理は自己責任であるかのような解説もある。

勝手に番号を割り振っておいて、国民に管理責任を負わせるかのような話は、そもそも国民の負担軽減を趣旨とする「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の精神に反している。

前記した規定の違反には、制裁規定こそないが、通知カードを受け取ると、義務が生じる構造になっているのであるから受け取らないに越したことはない。

行政は勝手に個人番号を付して、勝手に個人番号を活用するというのであるから、行政が自分で個人番号を確認すればよいだけの話であって、国民がわざわざ行政のお手伝いをしなければならない筋はない。

通知カードを受け取らない人が多いと、行政事務が増えるかもしれないが、特定個人識別番号導入で、確実に行政の事務は増える。

行政の事務が増えることを行政が自分からしようとしているのであるから、国民がこれに協力しなければならない筋合いはないのである。

・・・

|

●国税庁/ 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!

国税庁

改正の概要 改正の概要

平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以

下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの

支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな

いこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下

のものです。)。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには

個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

(参考)

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、

本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

|

●【連載】中小企業にとってのマイナンバー制度とは?

25 マイナンバーの収集、今年中に収集するか? 来年に入って収集するか?

マイナビニュース 中尾健一 [2015/12/14]

・・・・・・・・・・(略)・・・

(2)への対処:従業員の退職など平成28年中にマイナンバーが必要となるケースを洗い出す

平成28年中に従業員などのマイナンバーを記載して作成しなければならない書類には、どのようなものがあるのでしょうか? まず、従業員が退職したケースで必要となるものを税の分野、社会保障の分野で見てみましょう。

税の分野

従業員が年の途中で退職した場合、そこまでの給与所得について「給与所得の源泉徴収票」および退職金が支払われる場合は「退職所得の源泉徴収票」を作成し本人に交付しなければなりません。この本人交付の源泉徴収票については、[図1]のとおりマイナンバーの記載は10月2日の所得税法施行規則等の改正により不要となりましたので、これらの書類作成のためにマイナンバーを収集する必要はありません。

ただし、役員が退職し退職金が支払われる場合の「退職所得の源泉徴収票」は翌年1月に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて税務署に提出することになりますが、この提出用の「退職所得の源泉徴収票」には退職した役員のマイナンバーが必要となります。この「退職所得の源泉徴収票」を作成するのは平成29年1月で良いのですが、退職してから一定期間経過後では退職者からマイナンバーを取得するのは手間もかかり難しくなる場合も考えられますので、あらかじめ在職中にマイナンバーを取得しておくほうがよいでしょう。

国税分野では以上のような対応になりますが、地方税分野では従業員が中途退職し、退職時までの給与が30万円を超えている場合は、給与支払報告書を作成し翌年1月に退職時の住所地の市区町村に提出しなければなりません。この給与支払報告書には退職した従業員本人および扶養親族のマイナンバーを記載しなければなりません。退職後の従業員から扶養親族まで含めたマイナンバーを取得することが難しいことは容易に想像できますし、退職時にトラブルなどがあるとその時点でのマイナンバーの取得が難しくなることも想定されますので、従業員からのマイナンバーの収集は早めに行うほうがよいことは間違いありません。

社会保障の分野

社会保障の分野では、従業員が退職した場合、各種保険の被保険者喪失届を関係機関に提出することになります。これらの被保険者喪失届へのマイナンバー記載時期については、雇用保険は平成28年1月から、健康保険・厚生年金保険については平成29年1月からとなっています。したがって、来年の1月以降従業員が退職した場合には雇用保険被保険者資格喪失届に退職する従業員本人のマイナンバーを記載してハローワークへ提出しなければなりません。給与支払報告書のことも考慮すると、やはり従業員からのマイナンバーの収集は早めに行いたいものです。

●自治体はサイバー攻撃からマイナンバーを守れるのか

日経BP社,ITpro 2015/12/16

2015年も残り半月余り。6月に明らかになった日本年金機構でのサイバー攻撃による個人情報の大量漏えいは、ほぼ間違いなく2015年最大の情報セキュリティ侵害事件として記憶されることになるだろう。機構職員に届いた標的型攻撃メールをきっかけに、101万人分もの年金情報が外部に流出。国内での公的機関からの個人情報漏えい事件としては過去最大規模となり、標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃の脅威に国民全員がさらされている現実を突きつけた。

この年金機構での情報漏えい事件を受け、総務省は即座に動いた。自治体での情報セキュリティを抜本的に強化するために、7月上旬に有識者と自治体からなる「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」を立ち上げ、検討に着手。検討開始からわずか1カ月余りの8月中旬には中間報告を出して、自治体に対し主に体制面の対応策を通知した。11月下旬に最終の報告を取りまとめ、同報告を基に高市総務大臣が地方3団体の代表に対し庁内ネットワークの再構成などの対策を要請したところだ。

総務省が対応を急ぐのは、マイナンバー制度の運用開始が2016年1月に迫る中で、マイナンバーの取り扱いで中心的な役割を担う自治体からの情報漏えいを何としても防がなければならないため。年金機構での情報漏えいが発覚した直後に、「医療費通知」を装った年金機構とまさに同じ標的型攻撃メールによって、長野県上田市の庁内システムがウイルスに感染(関連記事)。大規模な情報漏えいこそ確認されていないものの、サイバー攻撃で自治体からマイナンバーが流出するという最悪の事態が、単なる想定を超えてすでに現実のリスクであることが明らかになったという事情がある。

対策は庁内ネットワークの再構成とネット接続口の集約

検討チーム中間報告に基づく8月の総務省通知を受け、各自治体は既存の住民基本台帳システムをインターネットから分離したほか、CSIRT(Computer Security Incident Response Team、シーサート)の設置や緊急時の国への連絡ルートの多重化など、体制面の強化を進めている。総務省も各自治体での取り組みを支援するため、セキュリティ専門の民間の登録人材がメールで問い合わせに対応する「自治体情報セキュリティ支援プラットフォーム」を9月末に立ち上げた。

だが、手間がかかるのがシステム面の対応だ。11月の最終報告に盛り込まれた対策の柱となるのが、(1)「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づく庁内ネットワークの再構成と、(2)市町村ごとにあるインターネット接続口を都道府県単位に集約して監視機能を強化する「自治体情報セキュリティクラウド」の構築である。総務省は、マイナンバー制度での国・自治体間の情報連携が始まる2017年7月までの対応を求めている。

・・・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

マイナンバー汚職の報道を確認した。一番驚いたのは、逮捕された厚労省室長補佐が所属していた課では、庶務係りが40人分の印鑑をあずかって、職場に来なくても押印していた、という。

「役所の庶務係り」と言えば、かつて、多くの行政機関で裏金づくり等を担当していたポスト。

それが、「登庁していないのに登庁の印」を押していたという。それも40人分の印。

フツ―に考えれば、その課だけでなく、厚労省の全体の組織の習慣なのではないか、と言われても仕方ない役所体質。

マイナンバー問題とは別の問題が発覚してしまった。

国に住民監査請求制度があれば、すぐに全庁チェックに入る人たちが全国にはたくさんいるけど、制度上出来ないのがツライところ。

産経は、★《長補佐、中安一幸被告(46)について、本省に姿がなかった日を含め、昨年度はほぼ毎日、出勤簿に印鑑が押されていた》

朝日は、★《室長補佐が在籍する情報政策担当参事官室では庶務担当が職員約40人分の印鑑を預かり、休暇届などがなければ職場に来なくても押印していた》

東京★《そもそも講演が上司の許可を得た公務だったのか、報酬を受ける手続きが適切だったのかすら、内部調査では明らかになっていない》

ということで、次を記録しておく。

なお、昨日は議会の開会日。今日の12時は、一般質問の通告期限。

通告日は、いつもは通告文の仕上げで朝のノルディックウォークは休むけれど、今日は、おおむね文案ができているので、夜明けとともに出かけるつもり。ネットで市役所の気温を確認すると朝5時で「2.3度」。5度程度は何回かあったけど、「2度」は今年一番の寒さ。出発する6時過ぎが一番下がるのだろう。

●ふざけるな、マイナンバー!動くカネは4兆円以上、「完全なる徴税」のためだと? 役人がつくった、役人だけがトクをする制度/ 週刊現代 経済の死角 2015年10月30日

●来てないのに「出勤」の印鑑 収賄容疑の厚労省室長補佐/朝日 10月29日

●【マイナンバー汚職】姿ない日も…ほぼ毎日出勤簿に印鑑 収賄起訴の厚労省室長補佐の昨年度勤務/産経 11.5

●室長補佐の部署、庶務が「出勤」押印 マイナンバー汚職/朝日 11月5日

●マイナンバー汚職 外部講演謝礼23万円 収賄被告に報告義務/東京 11月11日

●疑惑まみれのマイナンバー制…国が贈収賄企業へ28億円発注、国民の個人情報漏洩発覚/Business Journal 2015.11.04

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ふざけるな、マイナンバー!動くカネは4兆円以上、「完全なる徴税」のためだと? 役人がつくった、役人だけがトクをする制度

週刊現代 経済の死角 2015年10月30日

「なぜ導入するのか。それを明確に説明できないのは、役人のための制度だからですよ」。ある内閣府の職員は、そう笑った。利権はびこるマイナンバー。発覚した贈収賄事件は氷山の一角に過ぎない。

ヤクザのような見た目

「やっぱり」。事件の報に接した際、ほとんどの人はそう思っただろう。

10月中旬から「通知カード」の交付が始まったマイナンバー制度の導入に絡み、厚生労働省職員が関わる贈収賄事件が発覚したのである。

マイナンバーに詳しい、白鷗大学法学部教授の石村耕治氏が言う。

「今回の事件の背景にあるのは、制度導入にともなう『利権』に他なりません。導入が決まった'11年からずっと、莫大な予算を狙って、シロアリのようにIT企業やシステム会社が群がり続けている。そしてその金主である役人が、彼らから利益を享受しつつ、自分たちの都合の良いように制度を進めているのです」

収賄容疑で逮捕されたのは、厚労省情報政策担当参事官室室長補佐の中安一幸容疑者(45歳)だ。

'11年、医療分野などにおける情報共有システムの設計案を公募した際に、都内のシステム会社から賄賂を受け取り、受注できるように取り計らったとされている。

逮捕容疑はこのシステム会社の社長から100万円を受け取ったというものだが、実際の賄賂額はさらに膨らむものと見られている。

「中安さんは、厚労省内では有名人でした。いつもブランド物のスーツで身を固め、冬は地面に着きそうなほど長いコートを着てのし歩いていた。ヤクザ映画のキャラクターのようなルックスで、見た目通りに押しが強く、弁も立った。『医者や医療関係者にパイプがある』と、よく吹聴していました」(中安容疑者をよく知る厚労省職員)

中安容疑者は、埼玉県さいたま市内の自宅で妻、幼い娘と暮らしていた。出勤のため大宮駅に向かう際にはタクシーを呼びつけていたといい、近所の住民の目からは、かなり羽振りが良さそうに見えたという。

「高校卒業後に国家公務員Ⅲ種に合格し、兵庫中央病院の事務官として採用された容疑者は、いわゆるノンキャリ。当時は病院の受付や物品購入といった仕事をしていたそうですが、そこから頭角を現し、'05年に本省へ。そして'07年には、社会保障担当参事官室に配属になりました。

『ITの知識がずば抜けている』という評判でしたが、病院事務として働いていた時の実体験を、持ち前の強引さで押し付けるのが中安容疑者のスタイル。現場の知識が何もないキャリア組の職員は、彼をコントロールできず、野放しになっていたのです」(全国紙社会部記者)

しかし、マイナンバー制度がいよいよ始まるというこのタイミングで、現役の職員が逮捕されるというのは、間が悪いどころの話ではない。

●来てないのに「出勤」の印鑑 収賄容疑の厚労省室長補佐

朝日 2015年10月29日

マイナンバー制度の導入に向けた調査業務をめぐる汚職事件で、収賄容疑で逮捕された厚生労働省の室長補佐が職場に来てない日に職場に出勤した扱いとなっていた可能性があることが分かった。厚労省は出退勤や勤務状況の管理を徹底するよう、15日付で官房長名の通知を省内に出した。

28日の民主党の会合で厚労省が明らかにした。担当者によると、国家公務員は始業時間までに職場に来ると、自分の出勤簿に印鑑を押す決まりがある。室長補佐の中安一幸容疑者(46)は職場に来るのが週の半分以下だったとされるが、逮捕後に昨年度の出勤簿を調べると、印鑑が押されて記録上は出勤したとされる日に職場に姿がなかったと証言する同僚がいた。本人が後日押したり、別の人が押したりした可能性があるとみて、同省が調べている。

会合で担当者は「出勤簿の記録と勤務実態に矛盾がある。労務管理ができていなかった可能性があり、調査している」と話した。記録と実態とのズレの日数は明らかにしなかった。(久永隆一)

●【マイナンバー汚職】姿ない日も…ほぼ毎日出勤簿に印鑑 収賄起訴の厚労省室長補佐の昨年度勤務

産経 2015.11.5

マイナンバー制度導入に絡む汚職事件で、収賄罪で起訴された厚生労働省情報政策担当参事官室の室長補佐、中安一幸被告(46)について、本省に姿がなかった日を含め、昨年度はほぼ毎日、出勤簿に印鑑が押されていたことが5日、分かった。同日、行われた民主党の部門会議で厚労省が明らかにした。

国家公務員は始業時間までに出勤すると、原則、出勤簿に本人が印鑑を押す規則がある。同省はこれまで、同僚職員に対する聞き取り調査の結果として「(中安被告は)週の半分以下程度しか本省に出勤していなかった」としていた。

だが、同省が部門会議で示した出勤簿のコピーによると、中安被告の昨年度の出勤回数は計228日。休暇を申請・取得していたのは年間で14日のみだった。担当者は「庶務担当者が中安被告の印鑑を預かり、仕事をしていたかどうかを確認した上で、代わりに印鑑を押していた」と説明している。

同省は収賄事件発覚後、勤務状況の管理を徹底するよう官房長名で通知を出した。中安被告の出勤簿の記録と実態のずれについては今後、さらに調査を進めるという。

●室長補佐の部署、庶務が「出勤」押印 マイナンバー汚職

朝日 2015年11月5日

マイナンバー汚職事件で収賄の罪で起訴された室長補佐の出勤簿のコピー。昨年1~6月分で、平日はほぼ毎日「出勤」を示す印鑑が押されていた。厚労省が一部黒塗りし、民主党の部会に提出した

マイナンバー制度導入に向けた調査業務の汚職事件をめぐり、収賄の罪で起訴された厚生労働省の室長補佐の所属部署で、庶務係が本人に代わり出勤簿に「出勤」を示す押印をする慣習があったことが分かった。室長補佐が職場に出勤していたのは週に半分以下とされるが、昨年はほぼ毎日出勤したことになっていた。

来てないのに「出勤」の印鑑 収賄容疑の厚労省室長補佐

厚労省が5日に開かれた民主党の会合で、室長補佐の中安一幸被告(46)の昨年の出勤簿を示し、明らかにした。国家公務員は職場に出勤すると、原則として本人が出勤簿に印鑑を押すルールがあるという。ところが、室長補佐が在籍する情報政策担当参事官室では庶務担当が職員約40人分の印鑑を預かり、休暇届などがなければ職場に来なくても押印していた。

昨年の室長補佐の出勤簿では、計228日に押印され、平日で休暇扱いだったのは14日間だった。担当者は「適正な労務管理ではなかった」と話し、今年10月から是正したという。

●マイナンバー汚職 外部講演謝礼23万円 収賄被告に報告義務

東京 2015年11月11日

厚労省が明らかにした中安一幸被告の昨年の出勤簿の写し。平日はほぼ全て職場に来たことになっていた

写真

マイナンバー制度導入をめぐる汚職事件で、厚生労働省の室長補佐、中安一幸被告(46)=収賄罪で起訴=が二〇一〇年度以降、外部で講演した謝礼として、少なくとも二十三万円を受け取っていたことが分かった。謝礼は国家公務員倫理法などで上司への報告義務があるが、報告がずさんだった可能性もあり、厚労省は当時の上司などから事情を聴き実態を調べている。

週の半分以下しか職場に姿を見せなかったとされる中安被告が、昨年の出勤簿上は、二百二十八日職場に来て、平日の休暇は十四日だけだったことも分かった。庶務担当者が代わりに出勤簿に印鑑を押していたという。

厚労省の資料によると、中安被告は一〇年度以降、医療関係を中心とした企業や団体、大学の講演会計三十六回で講師を務めた。テーマは主にマイナンバー制度への対応を含めた情報技術(IT)活用だった。

本紙が主催者に取材したところ、東京、千葉、広島など一都四県で開いた八回の講演会で、五万九千~一万一千円の謝礼が支払われ、うち四回は謝礼と別に、四万六千~千五百円の交通費や旅費も出ていた。十九回の講演会は謝礼がなかったが、四回で五万~五千円の交通費、旅費が支払われていた。残り九回は主催者から回答がなかった。

厚労省は「報酬の報告などがない場合、国家公務員倫理法などに違反し、人事処分の対象になる可能性がある」としている。

出勤簿は厚労省が五日、民主党によるヒアリングで写しを提出した。土曜や日曜、祝日を除くと、出勤を示す「中安」の印でびっしりと埋まり、平日の休暇は十四日、遅く登庁した際に適用される「時間休」も二日だけだった。

出勤簿の管理方法は人事院の通達で定められ、本人が出勤時に押印することになっている。中安被告の上司はヒアリングで「休暇の届けがない限り、印鑑を預かっていた庶務担当者が代理で押していた。適正な管理ではなく、是正した」と明らかにした。

◆厚労省 ずさん労務管理

出勤簿上は厚労省にいるはずなのに、遠方で講演。逮捕後一カ月近くがたっても、中安被告の勤務実態はつかめず、厚労省の労務管理のずさんさが浮かび上がっている。

「厚労省は日本の労務管理の元締なのに、まったく管理になっていない」。五日の民主党のヒアリングで、皮肉めいた声が飛んだ。この場で明らかにされた中安被告の昨年の出勤簿では、都内外で講演した計十日すべてが、職場に来た形になっていた。

ヒアリングでは「公務中に勝手に講演し、謝礼をもらうことが、厚労省では一般的に許されているのか」という疑問も示された。厚労省は、業務と関係する団体や会社から金銭を受領している職員がいないか、点検するという。

国家公務員は謝礼の報告義務のほか、公務で往復百キロを超える場所へ行く際には、上司から旅行命令を受ける必要がある。中安被告が一〇年度以降に行った講演三十六回のうち二十二回は、九州や四国、関西など往復百キロ超の場所だったが、少なくとも一四年度以降の八回は、旅行命令を受けていなかった。

そもそも講演が上司の許可を得た公務だったのか、報酬を受ける手続きが適切だったのかすら、内部調査では明らかになっていない。直近の上司は「過去の上司や同僚も含めて聞き取りをし、矛盾点がないか確認をしているが、本人が勾留され、直接接触できない」と説明している。 (北川成史)

<マイナンバー制度をめぐる汚職事件> 制度導入の準備段階での事業企画競争で、東京都内のIT関連会社が受注できるよう便宜を図る見返りに当時の社長から100万円を受け取ったとして、厚労省の室長補佐が収賄罪で逮捕、起訴された。マイナンバーは国内に住民票のある人に番号を割り当て、税と社会保障などの行政事務を効率化する制度。

●疑惑まみれのマイナンバー制…国が贈収賄企業へ28億円発注、国民の個人情報漏洩発覚

Business Journal 2015.11.04

マイナンバー制度の信頼性が揺らいでいる。当初10月中に5400万世帯に「通知カード」が届く予定だったが、自治体の対応の遅れで全員に行き渡るのは11月末の見込みだ。

そもそもマイナンバーがなぜ必要なのか。政府は「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」の3つを掲げ、マイナンバーの利便性を強調する。しかし、マイナンバーが利用できるのは税務や社会保険の事務に限定され、それ以外の利用が禁じられている。いったい国民や企業にどんなメリットがあるのか、現段階では極めて曖昧な状況だ。しかも諸手続のために従業員のマイナンバーの収集・保管の業務を担う企業のコスト負担もばかにならない。

企業は特定個人情報(個人情報と個人番号)の厳格な管理が要求され、情報漏洩などマイナンバー法に違反すると、刑事罰を含む厳しい罰則が設けられている。個人情報保護法では従業員5001人以上の個人情報の取扱いについて安全管理措置が義務づけられているが、マイナンバー法では5000人以下も含めてすべての企業が安全管理措置を実施しなければいけない。

情報が漏洩すれば、企業の責任が問われると同時に個人も被害を受ける。情報管理の徹底を求められるが、そんななか、マイナンバーの流出による被害の発生が予測されるような事件が本家本元の政府で頻発している。ひとつは約125万件の個人情報が流出した厚生労働省所管の日本年金機構だ。

社会保障の中核である公的年金や医療保険も今後マイナンバーと紐付ける予定だ。仮に大量のマイナンバーが流出していたら、マイナンバーを悪用したなりすましによる年金詐欺など大変な事態になっていた可能性もある。情報管理のずさんさは事件を検証した「日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案検証委員会」が明らかにしている。その原因として「情報セキュリティの重要性に関する意識の欠如」「組織的な危機管理対応の欠如」「組織横断的、有機的な連携の欠如」の3つを挙げている。

もうひとつは医療保険とマイナンバーの一体化にかかわる事件。システム構築に伴う発注の見返りに賄賂を受け取った“マイナンバー汚職”だ。収賄容疑で逮捕されたのは厚生労働省情報政策担当参事官室室長補佐の中安一幸容疑者。贈賄側の日本システムサイエンス社の社長(当時)から現金100万円のほか、複数回にわたって計数百万円を受け取っていた疑いがあることが報じられている。

| Trackback ( )

|

昨日、「マイナンバー汚職については明日にでも確認しよう」と書いた。それは後日にして、昨日もう一つ書いた「郵便局にマイナンバー通知を取りに来る人がいる」ことに関連して、マイナンバーに関する市民サイドの動きを見ることにした。

「マイナンバー通知」については「私は、配達されても、受け取らないつもり」とした。実際、受け取り拒否運動もある。

他にも、以前から運動はある。

住基ネットのときは全国でも訴訟が起きた。私も岐阜で「(勝手に個人に付けた番号は違法だからと)処分の取消訴訟」を起こした。

今回、全国で「マイナンバー違憲訴訟」が起こされる。

なお、「【受領拒否】 は 受け取った と見なされます。」との指摘もある。

確かに、「拒否」は記録されて「送達された」ことになるから、「不在」がいいのかも。

そんな提案も見ておく。

ところで、今日は久しぶりに冷えて、ネットに出でいる市役所の気温は6.4度。

あったかい服装でノルディックウォークへでかけよう。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●共通番号いらないネット

危険がいっぱい!マイナンバー制度 ― 便利でいいね! とだけ言っていられない

共通番号いらないネット

|

●マイナンバーの通知カードは、まず「不在→留め置き期間経過」を狙う、「受け取り拒否」は最後の手段で。

★阿修羅 経世済民101 > 投稿者 神経倫理 日時 2015 年 10 月 23 日

受領をしたくなければ、居留守しかありません。簡易書留や特定記録郵便や普通郵便なども

【受領拒否】 は 受け取った と見なされます。「不在」の保管期間を過ぎてそして相手へ返送された場合は 到達 と見なされません。

政府が一番恐れているのがマイナンバーの【居留守】の拒否です。

・あくまで「不在→留め置き期間経過」こそを狙う、

最悪の手段として「受け取り拒否」をする。

ただ今回は「簡易書留」であり「配達証明」ではない。

つまり受取拒否は絶対となりにくい。

「配達証明」と違い、

「簡易書留」では郵便の配達員も絶対義務を負わない。

なので配達員へ

「大変に申し訳ないけど 不在 という事にして頂けないでしょうか」

と お願いできる な可能性が残されている。

それは配達員の性格にもよるが、

上手に対応すれば という現場の戦術の余地もある。

臨機応変に その人が其々に適宜に対応し続けていくしかない。

マイナンバーの個人通知カードの簡易書留は

「不在」→「7日間の留め置き期間経過」

を まずは狙う。

最悪の場合に「受け取り拒否」を狙う。

ましてや

「通知カード」に添付されている「個人番号カード受付申請書」で

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける

は 問題外 である。

|

●<マイナンバー通知カード受け取り拒否運動>

郵便局に223万通、自治体に返還84万通 ~マスコミは決して「受け取り拒否運動が起こっていて、戻ってきている」とは言いません。

さゆふらっとまうんどのHP ブログ

|

●マイナンバー違憲訴訟、全国7カ所で来月提訴へ――個人番号の使用差し止めを

ヤフー 週刊金曜日 11月18日(水)10時16分配信

多くの市民が疑問と不安を払拭できないまま、10月5日に施行され、通知カードの配達が始まった共通番号(マイナンバー)制度。「憲法に違反する」と主張する弁護士グループが中心になって、国に対し個人番号の使用差し止めなどを求める民事訴訟を12月1日にも全国7カ所で起こすことになり、その概要が固まった。

「制度の問題点を洗い出し、広く明らかにして歯止めをかけたい」

マイナンバー違憲訴訟・東京弁護団の水永誠二弁護士は、提訴の狙いをこう語る。

違憲訴訟の根拠とするのは「自己情報コントロール権」。憲法13条に由来し、自分のプライバシー情報の取り扱いを自己決定できる権利のことだ。

この権利によれば利用の目的や相手に応じて個人情報の提供に同意するかどうかを決められるのに、同意のないまま行政機関に共通番号付きの個人情報を収集・利用される制度は違憲だ、という論理である。制度の目的や費用対効果が不明確で必要性に乏しいことも、違憲性を裏づける材料にする。

訴訟では国に対し、(1)原告の個人番号の収集、保存、利用、提供の禁止、(2)原告の個人番号の削除、(3)一人あたり10万円の慰謝料支払い、を求める。

「判決の効力は原告に限られますが、住民票があるすべての国民・外国人への適用という大前提を崩して制度の見直しや廃止につなげたい。国が使えなくなれば、民間の番号収集をストップさせる効果もあります」(水永氏)

訴状では、まず制度の危険性を取り上げる。多分野をつなぐ仕組みで利用事務が広範な上、政府は運用開始前から用途拡大を進めており、「プライバシーに対する危険性は非常に高い」と強調する。

現在の危険性として、(1)マイナンバーを媒介に生成される官民の膨大なデータベースなどから個人情報が漏洩する、(2)個人情報がマイナンバーによって名寄せ・突合される、(3)なりすましに悪用される――といった点を列挙する。

また、成長戦略の手段としてマイナンバー制度の利活用が促進され、個人番号カードに健康保険証などの機能が付加されて利用を事実上強制される恐れも強いことから、「近い将来における危険性が増大している」と警鐘を鳴らす。

にもかかわらず安全対策が不十分なことも、訴訟のポイントだ。

政府は制度面での安全対策として、マイナンバー取得・保管の制限や本人確認の厳格化、第三者機関による監視などをPRしている。これに対し、不正取得や闇のデータベース化が予測されること、個人番号カードを常時携帯する危険、第三者機関の態勢不備などを挙げて反論する構えだ。

システム面の安全対策としても、個人情報を行政機関ごとに分散管理し、個人番号は符号化してやり取りすることが謳われているが、「年金情報流出のような事態が起こり得るし、民間で漏れる可能性もある」と異を唱える。

【住基ネットと前提異なる】

共通番号の土台の住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が2002年に稼働した際も全国で違憲訴訟が起きた。大阪高裁などで違憲判決も出たが、最高裁は08年に合憲と判断した。

しかし、水永氏は「住基ネットで扱うのは氏名、生年月日、性別、住所といった本人確認のための個人識別情報ですが、マイナンバーの対象は税、社会保障などの機微情報で、前提が全く異なります」と今回の訴訟との違いを説明する。

マイナンバー違憲訴訟の提訴先は、仙台、新潟、金沢、東京、名古屋、大阪、福岡の7地裁。それぞれ原告・弁護団を編成する。

東京訴訟では原告として、医療・福祉関係者、税理士、地方議員、性同一性障害の当事者ら、共通番号制度との関係が深かったり大きな影響を受けたりする人を中心に30~50人を想定している。

大阪訴訟では原告を一般公募している(問い合わせ/辰巳創史弁護士 TEL 072・221・0016=堺総合法律事務所)。100人規模をめざすという。

(小石勝朗・ジャーナリスト、11月6日号)

| Trackback ( )

|

先日21日の夕方、書留郵便を出すために岐阜北郵便局に寄った。

通常の郵便カウンターに「マイナンバーの受け取りはこちら」との旨の大きな赤色のノボリが立っていた。

土曜日にもかかわらず、10人ほどの方が並んでいて、驚いた。

何に驚いたかと言えば、不在で「マイナンバー通知」をわざわざ取りに来る人がいること。

私は、配達されても、受け取らないつもりなので、なお、強い違和感。

議会に出される「マイナンバー」関連の議案には基本的に「反対」している。だから、首尾一貫が必要なのは当たり前。

今年、全国の多くの自治体が採り入れたところの、国の「地方創生」のお金に乗った「プレミアム付き商品券」の類の事業。

その予算の議案には反対した。当然、自宅に送られてきた引き換え券は「無視」した。マイナンバーも同様。

今日の議会の全員協議会で、間もなく始まる12月議会の議案が配布される。そこにもマイナンバー関連議案が出てくる。

だから、最近の動きを確認し、今日のブログに記録。

マイナンバーで動かされる住民。ここで利益を、と関連する新しい業務に励む企業もある。

なお、「マイナンバー汚職」については「姿ない日も…ほぼ毎日出勤簿に印鑑 収賄起訴の厚労省室長補佐の昨年度勤務」等と報道されているので、明日にでも確認しよう。

●写真館“マイナンバー特需” カード用撮影に高齢者続々 帯広/十勝毎日 2015年11月21日

●韓国版のマイナンバー、国民の購買履歴はすべて税務当局に筒抜け/NEWSポストセブン 11月21日

●【保存版】マイナンバーはどれくらい危険なのか? 11の疑問を“中の人”が徹底解説/プレジデント社 11月20日

●野村総合研究所 16年3月期、マイナンバー関連営業益10億円に/日経 11/19

●マイナンバー導入で数兆円のチャンス、恩恵が期待される関連銘柄10選/ZUU online 11/16

●マイナンバー対応を完了した企業は1割未満 - 帝国データバンク/マイナビ 11/18

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

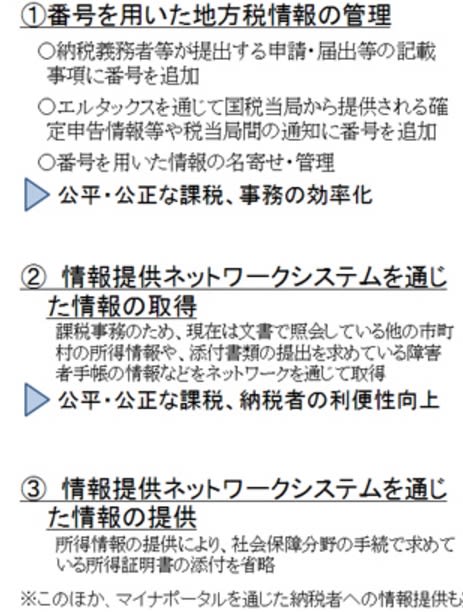

総務省 ●地方税分野におけるマイナンバーの利用

総務省 (平成27年11月17日更新)

地方税分野における番号制度の利用場面

番号制度が導入されると、地方税の申告書等には、個人番号・法人番号が記載されます。地方団体では、個人番号・法人番号を利用することで、より公平・公正な課税を行うことができるようになります。 番号制度が導入されると、地方税の申告書等には、個人番号・法人番号が記載されます。地方団体では、個人番号・法人番号を利用することで、より公平・公正な課税を行うことができるようになります。

従来どおり情報は各行政機関等が保有し(分散管理)、他の機関の情報が必要となった場合には、番号法に定められた範囲で、情報提供ネットワークシステムを利用して、情報の照会・提供を行うことができるようになります。

地方税分野における個人番号・法人番号の利用について

原則、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、個人番号・法人番号の記載が開始されます。ただし、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案し、個人番号を当面記載しない取扱いとしています。

・ |

●写真館“マイナンバー特需” カード用撮影に高齢者続々 帯広

十勝毎日 2015年11月21日

マイナンバー制度による通知カードの送付、個人番号カードの申請が始まったことを受け、十勝管内では高齢者を中心に、顔写真の撮影のため写真スタジオを訪れる人が急増している。証明書用の写真撮影が「例年の倍以上」という店もあるなど“特需”となっている。

個人番号カードは、ICチップ付きのプラスチック製。申請・取得は任意で、名前や住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真などが表示される。実際に交付されるのは来年1月以降。マイナンバーの提示が必要な場面で、番号を証明するため利用できる他、各種行政手続きのオンライン申請や身分証明書としても利用できる。

同カードの顔写真は、パスポートや履歴書などと同サイズの縦4.5センチ、横3.5センチ。正面を向いた状態で、無帽、無背景のものであることが条件。

カードの交付申請はオンラインでもでき、若年層は携帯電話のカメラやデジタルカメラで撮影した顔写真データを使う人が多いとみられる。ただ、公的な証明書となるため、ピントが合っていなかったり、画像の乱れがあるものは利用できないなど基準が高い。

こうした作業に不慣れな高齢者の間では、写真スタジオでの撮影、郵送での申請が主流となっているようだ。

帯広市内の「フォトプラザ910」(西2南23、工藤正志社長)では、個人番号カード用の写真撮影により、証明写真の需要が「例年の倍以上。1日20件近くの来店がある」(広沢圭司店舗統括部長)と驚く。多くは60、70代の高齢者といい、「写真の基準が厳しいので、自分で撮ったり、店に設置の証明写真機を操作したりするのは難しいのでは」(同)とみる。ミドリ写真館(西1南10)でも「通知カード郵送前の10月中旬から、年配の人を中心に来店している」(大玉公輝会長)という。

個人番号カードの有効期限が10年間(20歳以下は5年)であることから、「きれいな写真で」との思いを持つ人も多いよう。各スタジオでは「カメラマンによる撮影なので、髪や眼鏡の位置などの微調整、気配りや気遣いなどもできるのが強み」(大玉会長)と、店舗での撮影をアピールしている。

●韓国版のマイナンバー、国民の購買履歴はすべて税務当局に筒抜け

news.livedoor 2015年11月21日2015年11月21日 7時0分 NEWSポストセブン

ざっくり言うと

韓国では「住民登録番号」制度で国民の情報を管理している

番号にはあらゆる情報が紐付けられ、個人のプライバシーが丸裸だという

現金決済を除く購買履歴はすべて税務当局に捕捉されているといえるそう

韓国版マイナンバー いつどこで何を買ったかが当局に筒抜け

日本では10月からマイナンバーの通知が始まったが、韓国では半世紀前に始まった「住民登録番号」制度で国民の情報を管理。番号にはあらゆる情報が紐付けられ、個人のプライバシーが丸裸にされている。日本でこれから起こることを考えるために、「監視国家」韓国の実情を見ていこう。

* * *

2017年の消費再増税を前に、日本では軽減税率導入とマイナンバーを活用した税の還付が検討された。将来的にはマイナンバーにクレジットカード(クレカ)機能を付加する案も浮上しているが、韓国では既に同様の仕組みが導入されている。13桁の住民登録番号が登録されたクレカの取引情報が国税庁に自動送信されるシステムだ。

カード社会の韓国では、数百円の支払いでもクレカを利用することが珍しくなく、現金決済を除く国民の購買履歴はすべて税務当局に捕捉されているといってよい。いつ、どこで、何を買ったかという私的な情報がリアルタイムで当局に筒抜けなのだ。また、近年は公共交通機関のICカードと一体化したクレカも普及しているため、住民登録番号から電車やバスを利用した移動履歴を辿ることも容易になっている。

個人情報が当局やカード会社に累々と積み上げられていくのも不気味だが、問題はこれらの情報が流出した場合だ。韓国では2014年1月、大手カード会社3社から住民番号や口座番号を含むのべ約1億400万人分の個人情報が流出する事件が発生している。

●【保存版】マイナンバーはどれくらい危険なのか? 11の疑問を“中の人”が徹底解説

BIGLOBEニュース プレジデント社11月20日

マイナンバーの通知が始まった。「個人情報が抜かれる」「副業が勤務先にバレる」といったネガティブな記事が人気を集めているが、実際、どれくらい“危険”なものなのだろうか? マイナンバー制度の構築を担当した人物にロングインタビューを行い、さまざまな疑問をぶつけてきた。

マイナンバー(個人番号)の通知が始まった。「なりすましが横行する」「個人情報が芋づる式に抜かれる」「副業が勤務先にバレる」「徴税祭りがやってくる」「お上に個人の金の流れが筒抜けになる」などネガティブな情報が先行し、不安を煽る記事が衆目を集める。

果たして本当にそうなのだろうか。政府が満を持して投入するマイナンバー制度(正式名称は「社会保障・税番号制度」)は、それほどまでに脆弱かつ、国民の財布の中身を監視する恐ろしいシステムなのだろうか。それならば、と、疑問の数々に終止符を打つべく、マイナンバー制度の構築に関わった「中の人」に会って、直接話を聞いてきた。

今回取材したのは、内閣官房政府CIO補佐官・番号制度推進室補佐官の楠正憲氏だ。楠氏は、マイナンバーの核となる「情報提供ネットワークシステム」というインフラの技術的なレビューや調達支援全般を担当している。マイナンバーの制度とシステム、両方に精通した人物である。

楠氏は、マイナンバーを理解するためのポイントとして(1)12桁の番号、(2)情報連携、(3)公的個人認証の3つを挙げる。これら3つのポイントの使い方や仕組みを理解すれば、少なくとも普通に生活している一般市民からすると「何が変わるの?」「何が心配なの?」と、不安が先行する今の風潮が、逆に不思議に思えることだろう。

(以下、各項の見出しのみ列記)

■疑問1:「通知カードを受け取らない」ことはマイナンバーの拒否になる?

■疑問2:12桁の番号が漏えいしたら、個人情報がすべてバレたり、他人になりすまされたりするのか?

■疑問3:海外の類似の仕組みで問題が起きているのに、同じようなことをするのか?

■疑問4:「個人番号カード」を使ったらマイナンバーが漏えいするのでは?

■疑問5:マイナンバーを盗まれたらどんな危険が起こる?

■疑問6:マイナンバー制度が始まると、副業がバレる?

■疑問7:12桁の番号をそのままあちこちで使ったら、個人情報が知られて危険なのでは?

■疑問8:Excelのファイルにマイナンバーを保存しておいても大丈夫?

■疑問9:マイナンバーで「将来便利になる」ものとは何?

■疑問10:個人番号カードは、キャッシュカードやクレジットカードとして利用できる?

■疑問11:もし個人番号カードを紛失したら、どうしたらいい?

(文=山崎 潤一郎)

●野村総合研究所 16年3月期、マイナンバー関連営業益10億円に

日経 2015/11/19

野村総合研究所は2016年3月期に社会保障と税の共通番号(マイナンバー)関連事業の営業利益が10億円前後になる見通しだ。金融機関を中心にマイナンバー導入に向けたコンサルティングや個人番号の登録代行サービスが伸びる。売上高は50億円前後になりそう。

金融や流通、製造業など幅広い業種に対し、マイナンバーの関連セミナーや個別のコンサルティングが伸びている。

16年1月以降は配布された個人番号の登録代行サービスが本格化する。10月時点で証券会社や銀行など金融機関111社と契約した。流通や製造業などを合わせると契約社数は170を超える。金融機関向けのシステム開発で培ったセキュリティーの高さが顧客獲得につながっている。

野村総研では17年3月期に、マイナンバー関連事業の売上高で100億円、営業利益で15億円を見込んでいるもよう。個人番号の登録代行に加え、個人情報を実際に管理するサービスの収入が伸びる。

●マイナンバー導入で数兆円のチャンス、恩恵が期待される関連銘柄10選

ZUU online 2015/11/16

2015年10月、社会保障・税番号制度、通称マイナンバー制度の番号通知が開始された。10月5日時点の住民票情報をもとに、各自治体が国民一人一人に割り振った12桁の番号が徐々に配布されはじめている。

その規模は全国5600万世帯。セキュリティ問題などが取り沙汰される一方、ビジネス分野においては数兆円のチャンスをもたらす歴史的な事変ともいえる。

まず、マイナンバー3つの目的とは?

総務省によれば、マイナンバーは「行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤」と定義される。

第一の目的である「行政の効率化」では、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減される。

第2の目的は「国民の利便性の向上」。添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されるほか、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスの通知を受け取ることができようになる。

そして第3の目的である「公平・公正な社会の実現」。所得や他の行政サービスの受給状況が把握し易くなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にはきめ細かな支援が行き届くことになるという。

IT業界にマイナンバー特需

マイナンバーの導入により、IT業界には数兆円の経済効果がもたらされると言われている。当初は導入コストが嵩む上、システムエンジニア不足も懸念されるなど、施行後3年間は利用の出来ない民間企業にとっては不安材料ばかりがクローズアップさていれる。

ただし、その一方で、本格的な利用が始まれば大きな経済効果が期待されることも忘れてはならない。

無論マイナンバーの便利さは、リスクと表裏一体の関係にある。そのためマイナンバーの情報漏洩には個人情報保護法よりも厳しい罰則が定められており、違反すると「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課せられる。ひとたび情報漏洩が起こると、社会的な信用の失墜など、企業が負う損失は計り知れない。

マイナンバーの活用にしろ、情報漏洩への対策にしろ、それがIT業界に特需をもたらすものであることは言うまでもない。ここでは目が離せない関連10銘柄を挙げておくことにしたい。

●マイナンバー対応を完了した企業は1割未満 - 帝国データバンク

マイナビ 2015/11/18

帝国データバンクは11月17日、企業のマイナンバー制度への対応および見解について調査の結果を発表した。

2015年10月時点でマイナンバー制度に対する認知について尋ねたところ、「内容も含めて知っている」と回答した企業は75.0%と、マイナンバー制度の内容まで知っている企業は4社に3社となった。

これは、2015年4月(43.5%)から半年で31.5ポイント増加しており、「言葉だけ知っている」という企業は23.8%となり、4月(52.4%)から28.6ポイント減少した。

「内容も含めて知っている」企業を業界別に見ると、『金融』が82.4%で最も高く(4月:66.9%)、『サービス』『運輸・倉庫』『製造』など8業界が7割を超えている。逆に、『不動産』だけが6割台にとどまっており、マイナンバーに対する認知が最も遅れているようだ。

| Trackback ( )

|

数日前、東京新聞が「マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて」との記事を出した。

番号は近いうちに直接通知されてくるとして(ここはまだ)、来年1月からは「番号カード」の交付。カードは強制ではないから、申請するつもりは全くない。他の人にも「カードは作らない」ことを勧めたい。そう思っている時だから、ピッタリの記事。

★《通知カードには、来年一月から希望者に無料で配布される個人番号カードの申請書が同封されている。通知カードは紙製で顔写真も付いていない。顔写真付きで、ICチップに個人情報が記録される個人番号カードの作成は、個人の自由だ。》

★「身分証明書として個人番号カードを使うと、情報流出やなりすましなど経済的な不正利用の可能性が高まるので作らない方がいい」

さらに、知人の清水勉弁護士のコメントがあり

★「落としたり盗まれたりするのを防ぐため、給与所得者が勤務先に番号を伝える場合など法律で決まった手続きに必要なとき以外は持ち歩くべきではない」

そんなことを思っていたとき、厚労省の官僚が「マイナンバー汚職で逮捕」された、との報道。

国民の多くが怒るのは当然。

マイナンバーは、それなりの業界にかなりな仕事を生む。腐敗と漏えいの危険が増す。

とはいえ動き出す制度に自治体はついていくしかない。セキュリティの問題は解消しないから、自衛も大事。

読売★《マイナンバーを扱う「基幹系」ネットワークと、インターネットにつながる「情報系」ネットワークを「分離している」と答えたのは744自治体(92%)。「していない」は49自治体で、20自治体は無回答だった。分離していれば、インターネット経由で外部から攻撃があってもマイナンバーが漏れる可能性は小さい。》

面倒なこととはいえ、致し方ないこと。

そう思っていたら、「マイナンバー」の番号が市役所の「自動交付機」で別の書類に印字されてしまったという事件が発生。・・・やっぱり全部つながっているんだ・・・

考えてみれば、つながっていなければ、コンピュターで自動で「名寄せ」するメリットがないから・・・・

しかも、本人はまだ通知もされていない番号が役所のコンピュターの中では動き出している・・・

NHK★《今月5日から9日にかけて、取手市役所の本庁舎と藤代庁舎に設置してある自動交付機で発行した住民票69人分に、誤ってマイナンバーが記載されていた》

《秒刊SUNDAY》★《 そもそも自動交付機では、個人番号(マイナンバー)・住民基本台帳コード記載の住民票の発行はできない。機械のミスなのか、それとも職員による「設定ミス」なのか分からないが、そもそもこのような根本的なミスが発生すること自体、住民の不安が募る要素。総務省はマイナンバー単独で流出しても個人情報を抜かれることはないとしているが、今回のトラブルで信憑性が薄くなるのは必至》

ということで、今日は、マイナンバーにまつわる最近の次のことをブログに記録。

●マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて/東京 2015年10月11日

●マイナンバー、勤め先以外へも提示必要/中日 10月15日

●マイナンバー システム設計発注巡り収賄の疑い 厚労省職員逮捕/読売 10月13日

●「なにやってんだ…」マイナンバーを巡る収賄容疑での“厚労省室長補佐”逮捕に怒りの声が殺到/イロリオ 10月13日

●【マイナンバー汚職】「1兆円市場」群がるIT業者 大規模システム、大手有利で中小苦戦/産経 10.13

●【マイナンバー】関連市場は1兆円以上!? 電機業界、巨大市場で受注競争/産経 10.1

●NEC、顔認証システム受注 全市区町村のマイナンバー交付に使用/産経 9.16

●マイナンバーは分離、自治体の92%…流出防止/読売 10月11日

●【速報】マイナンバー早くも流出!住民票発行機がバグって勝手に発行する!/秒刊SUNDAY 10月13日

●住民票にマイナンバー誤記載し発行 取手市/NHK 10月13日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバーご注意!! カード作成 急がず考えて

東京 2015年10月11日

住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、番号を知らせる通知カードの発送作業が行われている。今月二十日ごろから十一月にかけて、住民票のある住所に簡易書留で世帯ごとに届く。政府が制度の利便性を強調する一方で、個人情報の流出やなりすましの被害が懸念される。通知カードが届いたらどんなことに気を付ければいいのか。警察などは便乗したニセ電話詐欺などへの注意を呼びかけている。 (石井紀代美、西田義洋) 住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、番号を知らせる通知カードの発送作業が行われている。今月二十日ごろから十一月にかけて、住民票のある住所に簡易書留で世帯ごとに届く。政府が制度の利便性を強調する一方で、個人情報の流出やなりすましの被害が懸念される。通知カードが届いたらどんなことに気を付ければいいのか。警察などは便乗したニセ電話詐欺などへの注意を呼びかけている。 (石井紀代美、西田義洋)

「税務署や市役所の担当者が電話や自宅訪問をして個人番号を尋ねることはない。番号はむやみに教えないようにしてほしい」。内閣官房のマイナンバー担当者はこう注意喚起する。

個人情報保護に詳しい清水勉弁護士は「よく分からないときはいったん電話を切るなどして、時間をずらすこと。その間に、市区町村や税務署などに問い合わせをすればいい」と説明。落としたり盗まれたりするのを防ぐため、給与所得者が勤務先に番号を伝える場合など法律で決まった手続きに必要なとき以外は持ち歩くべきではないという。

通知カードには、来年一月から希望者に無料で配布される個人番号カードの申請書が同封されている。通知カードは紙製で顔写真も付いていない。

顔写真付きで、ICチップに個人情報が記録される個人番号カードの作成は、個人の自由だ。総務省の担当者は「就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など多くの場面で個人番号の提示が必要となる。通知カードは運転免許証など他の本人確認書類が必要だが、個人番号カードがあれば一枚で済む」などと利便性を強調する。

これに対し、上智大の田島泰彦教授(情報法)は「身分証明書として個人番号カードを使うと、情報流出やなりすましなど経済的な不正利用の可能性が高まるので作らない方がいい」と言い切る。

「クレジットカードやポイントカードなどを通じて民間に集まったデータを個人番号で照合できるようになれば、買い物や移動の履歴などで人物調査がしやすくなる。テロ対策などの名目で政府が国民を管理する手段になりかねない」と危惧する。

清水弁護士は「利便性を感じるか、リスクの方が大きいと感じるかはその人次第。申請はいつでもいいので、急ぐ必要はない。自分にとって『確かにこれは便利だ』と思えるまでは作るのはやめた方がいい」とアドバイスする。

◆現金要求など不審電話相次ぐ

今月に入り、制度に便乗して現金を要求したり、個人情報を聞き出そうとする不審電話が相次いでいる。警視庁によると、東京都内では八日までに、少なくとも十一件の不審電話があった。これまで、現金をだまし取られるなどの被害は確認されていない。

大田区の六十代女性宅に「マイナンバーのセキュリティーに七十万円かかる」と現金を要求する電話や、町田市の六十代女性宅に「市役所統計課の○○です。マイナンバーで調査しています。個人情報を確認させてください」と名前や生年月日を聞いてくる電話などがあった。

同庁犯罪抑止対策本部の担当者は「電話口の対応でだましやすい人の目星を付けているのかもしれない」と警戒する。

「『あなたのマイナンバーがネット上に漏れている。削除にお金がかかる』などの電話が出てくるだろう。マイナンバー関係でお金の話が出たら詐欺の可能性が高いと考え、すぐに警察や役所に相談してほしい」と呼びかけている。

◇

個人番号カード・通知カードの疑問や不明な点は、地方公共団体が運営する「情報システム機構」へ

問い合わせコールセンター 0570(783)578 平日8時30分~22時 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

●マイナンバー、勤め先以外へも提示必要

中日 2015年10月15日

住民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度。今月、通知カードの配布が始まった。番号を勤務先に知らせることが求められているが、実は勤め先以外にも番号を教えなくてはならないことも。番号の提示は強制ではなく、戸惑う人も出てきそうだ。そうしたケースについて考えた。

「来年からは本の著者に番号を教えてもらわなくてはならない。でも、マイナンバー制度に反対の人もいる。本当は自分も番号を聞きたくないんですけれども…」。東京の出版社社長の男性は、こう困惑する。

通知カードを受け取ったら、会社員は本人と扶養家族の番号を勤め先の会社に知らせる。企業は、社員ごとの書類に支払額や個人番号などを記載して税務署に提出することになる。

勤務先に番号を知らせる必要があるのは、正社員だけではない。来年一月以降は短期のアルバイトも、バイト先への通知が必要になる。さらに、本の執筆や講演といった業務を企業から請け負った、生命保険から保険金の支払いを受けた、証券会社に新規口座を開設したといった、さまざまな形で企業からお金を受け取る個人が、相手先企業に番号を教える必要が出てくる。

通知カードが届いたら勤務先に番号を知らせることは、徐々に知られてきてはいる。とはいえ、アルバイトだけでなく、さまざまな形でお金のやりとりがある人も番号を提示する必要があることは、広く知られているとは言いがたい。また、税務署への提出書類に番号の記載がなくても受理はされるが、載せない場合、企業はそれなりの手続きを踏まねばならない。

「個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めて」。国税庁は、企業の担当者らに向けてホームページでこう呼び掛ける。それでも駄目なときはどうするか。「提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください」と、なかなか骨の折れそうな作業を求めている。

◇

企業は、番号を集めるときの本人確認や、収集した情報の管理に厳重さが求められる。この事務負担は小さな会社ほど大きく、自社の体制に不安を持つ会社も一部にある。教える側にも「信頼性がある会社はともかく…」との思いも。

個人が企業に駐車場やアパートの部屋を貸しているとき、駐車場代や家賃の合計が年間十五万円以上なら、借り手の企業は支払い調書に、貸主の個人番号を記入して税務署に提出する。しかし、借り手の企業が駐車場代や家賃の滞納を続けていたら貸主は、自身の番号を教えたくはない。

名古屋市の不動産鑑定士、田井能久さん(49)は「支払いが遅れがちな企業が重要な個人情報の保守管理をきちんとしてくれるのか、と疑問に思うのは当然」と言う。「企業がマイナンバーを広範囲に漏らして倒産したらどうなるか」と続ける。

こうした疑問に対し、国税庁課税総括課は「ホームページで説明している通り」とする。支払い調書などに番号が記載されていなくても罰則はなく、情報漏れを気にする個人が、企業との関係も考えて悩むことも出てきそうだ。

●マイナンバー システム設計発注巡り収賄の疑い 厚労省職員逮捕

読売 10月13日

マイナンバー制度に関連する医療分野のシステム設計などの企画開発業務を巡り、厚生労働省の室長補佐が、都内の情報関連会社に便宜を図った見返りに現金およそ100万円の賄賂を受け取っていたとして、警視庁は収賄の疑いで室長補佐を逮捕しました。

収賄の疑いで逮捕されたのは、厚生労働省情報政策担当参事官室の室長補佐、中安一幸容疑者(45)です。警視庁の調べによりますと、中安室長補佐は平成23年度、マイナンバー制度に関連する医療分野のシステム設計などの企画開発業務を巡り、都内の情報関連会社が受注できるよう便宜を図った見返りに、会社側から現金およそ100万円を受け取ったとして収賄の疑いが持たれています。

この業務では、複数の業者が競い合う企画競争入札が行われ、贈賄側の会社が2億円余りで随意契約を結んでいました。警視庁は13日、中安室長補佐を取り調べ、容疑が固まったとして逮捕しました。

警視庁によりますと、調べに対し、中安室長補佐は容疑を認めているということです。一方、贈賄側の会社については時効が成立しているということです。警視庁は、現金がわたったいきさつなどについて詳しく調べる方針です。

マイナンバーに向け厚生労働省は

マイナンバー制度の導入に向けて厚生労働省は、平成23年度以降、医療などの社会保障分野において必要な、技術開発や法整備、それにシステム改修の検討を進めてきました。健康保険組合が保有する患者の情報を共有するためにはどのような通信が必要かといった技術的な検証や、システムの改修に必要な期間や費用の試算などが行われてきました。

●「なにやってんだ…」マイナンバーを巡る収賄容疑での“厚労省室長補佐”逮捕に怒りの声が殺到

イロリオ 2015年10月13日

マイナンバー関連事業の受注に便宜を図って現金を受け取ったとして、厚生労働省の室長補佐が逮捕された。

厚労省の室長補佐を逮捕

警視庁は13日、厚生労働省の室長補佐、中安一幸容疑者を「収賄」の疑いで逮捕した。

マイナンバー制度に関するシステム設計の企画開発業務をめぐって都内の情報関連会社に便宜を図った見返りに、業者から現金100万円を受け取った容疑だ。

中安容疑者は容疑を認めているという。

国立大の客員准教授も務めるエリート

逮捕された中安一幸容疑者は、1991年に旧厚生省に入所。

厚生労働省の情報政策担当参事官室の室長補佐としてマイナンバー制度に向けたシステム整備を担当する他、国立大学の客員準准教授なども務めていた。

他にも見返りか?

警視庁によると、中安容疑者は2011年、都内のコンサルタント会社にシステム設計や開発などを受注できるように便宜を図り、見返りとして現金100万円前後を受け取った疑いがもたれている。

なお、現金を渡したコンサルタント会社の役員については贈賄罪の公訴時効である3年が成立している。

このコンサルタント会社は2009年以降少なくとも6件の厚労省事業(受注総額13億円超)を受注しており、中安容疑者はこの業者から他にも現金を受け取っているとみられているという。

ネット上には「予想通り」という声も

厚生労働省の室長補佐が収賄で逮捕されたことを受けて、ネット上には多くの反響がよせられている。

・・・・・・・(略)・・・

他にも、「なにやってんだ…」「詐欺を警戒する前にこれかよ!」「国が信用できない」など怒りや国への不信感を訴える声などが続々と投稿されていた。

●【マイナンバー汚職】「1兆円市場」群がるIT業者 大規模システム、大手有利で中小苦戦

産経 2015.10.13

来年1月の運用開始に向けて準備が進むマイナンバー制度をめぐる汚職事件が13日、明らかになった。制度をめぐっては、情報処理システムの大規模な改修や新設が見込まれており、発注総額は「1兆円規模」ともされる。激烈な受注合戦が繰り広げられる中、生まれた官業の癒着。そうした“巨大利権”に警視庁は捜査のメスを入れた。

マイナンバー“特需”

「IT業界にとってのマイナンバーは、建設業界にとっての東京五輪と同じ。巨大な需要をめぐり業界は沸いている」

政府関係者はそう指摘する。政府は制度の導入に絡み、平成29年度までに3千億円弱を情報処理システム関連に投入する見込みだ。民間側のシステム更新も含めると、市場規模は1兆円に達するとも言われる。

厚生労働省、国税庁、総務省といった各省庁で、税金などの処理システムがマイナンバーに対応。事件の舞台となった厚労省では、年金▽ハローワーク▽労災▽医療保険-の4分野がマイナンバーに関与する予定だ。

収賄容疑で逮捕された厚労省情報政策担当参事官室室長補佐、中安一幸容疑者(45)は、医療とITの双方に精通する専門家として、マイナンバーへの対応を主導していた。

政府関係者は「業界にとって一種の特需といえるが、過去のシステムを運用してきた既存の大手業者が有利で、中小企業が中央省庁の大規模案件に参入するのは厳しい」と分析する。

官公庁が「業績左右」

贈賄側の東京都千代田区のIT関連会社はそんな“中小受難”とも言える逆風に挑み、事業を獲得していった。

信用調査会社などによると、このIT関連会社は資本金3千万円、従業員15人の中小企業だが、特に医療関係のシステム開発を中心に最盛期の22年9月期には計8億9800万円の事業を受注していた。

事業の中心は官公庁。23年は今回の立件対象となった11月の2件の応札だけで売り上げの3割を占めていた。27年9月期には2億4100万円を受注したが、発注元は全て官公庁で、「官公庁との関係が会社の業績を左右していた」(捜査関係者)。

事件の舞台となった企画競争入札では、業者の出した企画書を発注元が審査して事業の委託先を決める。コストだけでなく、政府の意図に響くアイデアの提案が求められる。

捜査関係者は「政府の意図を知っていれば、大手でなくても参入できる余地がある。中安容疑者と業者の癒着が生まれる余地があった」と指摘する。

贈賄側時効でも「立件」

今回の事件は、現金のやり取りから既に4年が経過しており、IT関連会社側は贈賄罪の公訴時効(3年)が成立している。

供述が重要な証拠となる贈収賄事件では、贈賄側が時効となるケースでは、立件は困難とされてきた。贈賄側は立件の心配がなく、供述が得やすい半面、供述の信用性は薄れるためだ。

それでも警視庁が収賄側の立件にこだわったのは、今後も関連事業で多額の発注が見込まれるマイナンバー制度が利権と化し、不正が続発することを牽制するためだ。

制度は、民主党政権が「税と社会保障の一体改革」を掲げたことで正式に始動し、現在導入に向けた準備が進むが、情報漏洩(ろうえい)への対策などをめぐって、反対意見も根強い。捜査関係者は「一罰百戒というわけではないが、マイナンバー制度が新たな不正の温床になることはあってはならない」と話している。

●【マイナンバー】関連市場は1兆円以上!? 電機業界、巨大市場で受注競争

産経 2015.10.1

マイナンバー制度は、企業にとってのビジネスチャンスでもある。関連市場の規模は1兆円以上とも言われている。

サービスには、官公庁から受注するものと、従業員のマイナンバーを管理する企業を支援するものに大別される。官公庁向けでは、NECが地方公共団体情報システム機構から「顔認証システム」の受注を獲得した。全国の1743市区町村が住民に個人番号カード交付する際、窓口での本人確認に利用し、なりすましを防ぐ。

企業のマイナンバーの収集・管理を代行するサービスでは、NECや富士通、日立製作所などの大手を中心に受注競争が繰り広げられている。キヤノンは、個人番号や書類を複合機でスキャンするなどして、本人確認書類を電子化するサービスなどを行う。

●NEC、顔認証システム受注 全市区町村のマイナンバー交付に使用

産経 2015.9.16

NECは16日、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の開始に伴う個人番号カード交付に関し、全1743市区町村の窓口で本人確認のために利用される「顔認証」システムを受注したと発表した。地方公共団体情報システム機構が発注を決めた。NECの顔認証技術は、世界最高峰といわれる米研究所によるテストで最も精度が高いと評価された。

●マイナンバーは分離、自治体の92%…流出防止

読売 2015年10月11日

今月5日に始まった共通番号(マイナンバー)制度で、自治体へのサイバー攻撃でマイナンバーが外部に流出するのを防ぐため、全国の市・特別区の813自治体のうち少なくとも92%が、マイナンバー情報を扱うネットワークをインターネットから分離していることが読売新聞の全国調査でわかった。

ただ、マイナンバー情報を狙った攻撃への対応方針などを明文化したり、攻撃をすぐに把握できる態勢を整えたりしている自治体は約半数にとどまっている。

読売新聞は今月上旬、全790市と東京23区の計813自治体に、マイナンバーの情報セキュリティー対策について質問した。

マイナンバーを扱う「基幹系」ネットワークと、インターネットにつながる「情報系」ネットワークを「分離している」と答えたのは744自治体(92%)。「していない」は49自治体で、20自治体は無回答だった。分離していれば、インターネット経由で外部から攻撃があってもマイナンバーが漏れる可能性は小さい。

●【速報】マイナンバー早くも流出!住民票発行機がバグって勝手に発行する!

秒刊SUNDAY | 最新の面白ニュースサイト 2015年10月13日14:34

マイナンバーは、いつか流出するものだと思われておりますが、技術的な問題もあるしそれがいつになるかわからない。少なくとも今のように慎重になっている間は流出の心配はない。と、思っていた矢先、なんと早くも流出していたことが明らかとなりました。流出したのは茨城県取手市で、対象は69人。流出が起こりえないとはいっていたものの、はやくも初の流出となりました。

―流出の経緯

今回の流出の経緯は、マイナンバーが書かれた住民票を発行するマシンが誤って発行してしまった。

通常、マイナンバーや基本台帳コードを記載した住民票を請求する場合は特定の窓口に問い合わせるようになっているが、今回かってに記載されていた模様。

そもそも自動交付機では、個人番号(マイナンバー)・住民基本台帳コード記載の住民票の発行はできない。

機械のミスなのか、それとも職員による「設定ミス」なのか分からないが、そもそもこのような根本的なミスが発生すること自体、住民の不安が募る要素ではなかろうか。

総務省はマイナンバー単独で流出しても個人情報を抜かれることはないとしているが、今回のトラブルで信憑性が薄くなるのは必至だ。

マイナンバーの問題はしばらく続きそうである。

●住民票にマイナンバー誤記載し発行 取手市

NHK 10月13日 16時58分

茨城県取手市が、住民票を発行する自動交付機の設定ミスのため、誤ってマイナンバーが記載された住民票69人分を発行していたことが分かりました。

取手市によりますと、今月9日、市民から「自動交付機で発行した住民票にマイナンバーが記載されている」と指摘がありました。市が調べたところ、今月5日から9日にかけて、取手市役所の本庁舎と藤代庁舎に設置してある自動交付機で発行した住民票69人分に、誤ってマイナンバーが記載されていたということです。

取手市では、本人から希望があれば窓口で発行する住民票に限ってマイナンバーを記載し、自動交付機で発行する住民票には記載しないことにしていました。

取手市によりますと、今月3日に委託先の業者が自動交付機のシステムの変更を行った際、マイナンバーを記載しない設定にするのを怠り、市側も確認をしていなかったということです。

69人のうち42人が、すでにマイナンバーが記載された住民票を勤務先や車のディーラーなどに提出したということで、取手市はそれぞれの自宅を訪問して謝罪するとともに、不安を訴えている3人についてはマイナンバーの番号を変更することも検討しているということです。

総務省によりますと、マイナンバーを巡るこうしたミスは初めてで、全国の都道府県に同様のミスがないか確認するよう求めたということです。

会見した取手市の野口龍一副市長は「市民の皆さんに多大なご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ありません」と陳謝しました。

| Trackback ( )

|

マイナンバー関係で詐欺被害が実際に発生した、と報道されている。そこで、報道をいくつか見た。

その中で、セキュリティ関係で驚いた指摘。

政府の言い分の一つは、「マイナポータル」で自分の情報の利用、アクセス情報などを確認できるから心配はない、という旨であることは知られるところ。

この「マイナポータル」に関して、他人が悪意を持って、★《4桁のパスワードを聞き出せば、「マイナポータル」にアクセスして、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できてしまう》★《便利さをうたうが、一旦成りすまされてしまうと、その裏返しとしての危険性も高くなる》という(後掲、THE PAGEから)。

「マイナポータル」で事後確認しても何の意味がある? と思っていたけれど、この指摘からすれば、「マイナポータル」としてアクセス記録などを整理して本人に開示されるシステムを開けば、永続的に利用状況を盗み見され、いつも丸裸でさらされているようなもの。しかも、それが「4桁」のパスワードで可能、とは・・・

次に抜粋。本文はブログに記録。

●マイナンバー制度に絡む詐欺被害 消費者庁が初確認 /日経 10/6

●「マイナンバー詐欺」実害第1号!番号漏洩取り消すと70代女性から数百万円/j-cast 10/ 7

●マイナンバー巡り詐欺被害…注意呼びかけ/読売 10月07日

●マイナンバーかたる不審電話、都内で8件相次ぐ/TBS 7日

●ネットの落とし穴/企業のマイナンバー管理 「クラウド頼み」の死角 /日経 10/7

●マイナンバー 8割の企業、対応まだ 中小は情報漏洩を不安視 新潟/産経 10.7

●企業のマイナンバー対策 「紙に書いて金庫で保管」の是非は/NEWSポストセブン 10.06

●マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念/ハフィントンポスト THE PAGE 10月05日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー制度に絡む詐欺被害 消費者庁が初確認

日経 2015/10/6

消費者庁は6日、番号の通知が始まった税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度に便乗した詐欺とみられる被害があったと発表した。実際に現金をだまし取られる被害が確認されたのは初めて。同庁は「マイナンバー制度に絡む不審な電話や訪問などには絶対に応じないようにしてほしい」と注意を呼び掛けている。

消費者庁によると、被害に遭ったのは南関東に住む70代の女性。公的な相談窓口を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられた後、別の人物からの電話で「公的機関に寄付をしたいので、マイナンバーを貸してほしい」と言われ、番号を伝えた。

翌日、寄付を受けたとする機関を名乗る人物から電話で「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と言われ、「記録を改ざんするため」との理由で現金を要求され、支払ったという。

女性が支払った金額は明らかにしていない。

国民生活センターによると、全国の消費生活センターには昨年10月以降、マイナンバー制度に絡む不審な電話などに関する相談が約20件寄せられている。中には預金口座の番号や個人情報を聞き出そうとする電話もあったという。

同庁はホームページで同制度に絡む注意喚起のお知らせを掲載し、これまでに消費者から寄せられた具体的な相談事例や、不審な電話を受けた際の相談窓口を紹介している。

●「マイナンバー詐欺」実害第1号!番号漏洩取り消すと70代女性から数百万円

j-cast 2015/10/ 7

マイナンバー制をネタにし現金をだまし取られる詐欺被害が早くもあった。3人がグルになって役割分担する手の込んだ手口で、南関東に住む70代の女性が数百万円を騙し取られた。

今年4月(2015年)にフジテレビに入社した新人アナの新美有加が「まだ番号を順次郵送する段階ですのにねえ」と、マイナンバー詐欺実害第1号を伝えた。

電話でいきなり「あなたのマイナンバーは××××××・・・」

消費者庁によると手口はこうだ。公的機関を名乗る男から電話で「あなたのマイナンバーです」とニセ番号を告げられ、その後、別の男から「公的機関に寄付をしたいのでマイナンバーを貸してほしい」と電話があった。女性は「寄付のためなら」と番号を教えたという。

もう現れた!

その翌日、寄付を受けたという公的機関を名乗る男から電話があり、「マイナンバーを教えることは犯罪に当たります。記録を消すにはお金がいる」と現金を要求され、郵送と手渡しで数百万円を騙し取られた。

ゲスト出演した俳優の西島秀俊は「毎回、新しいアイデアで何かが始まるたびに必ず詐欺って起こりますね。だれでも引っ掛る可能性がありますよ」と懸念する。

マイナンバーは制度や内容が周知徹底されていないうえ、国民にとってほとんどメリットがないため関心も薄い。しかも煩雑な手続きを強いられるなどで不人気だ。そんな中で、詐欺に悪用する動きだけは早い。「手続きが面倒になるので至急、振込先の口座番号を教えてほしい」「マイナンバー導入で個人情報を調査しています」と言って資産や保険、家族構成などを聞き出す不審な電話が相次いでいるという。

司会の小倉智昭「それにしても、早くも詐欺とはひどいですねえ」

●マイナンバー巡り詐欺被害…注意呼びかけ

読売 2015年10月07日

消費者庁は6日、マイナンバー制度を巡り「数百万円を脅し取られた」とする消費者相談があったとして、不審な電話などに注意するよう呼びかけた。

同庁によると、南関東に住む70代女性宅に男から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられた。その後、別の男から「公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸して」と連絡があり、女性は番号を伝えた。翌日、公的機関を名乗る者から「番号を教えたことは犯罪に当たる」として、記録の書き換えを名目に金銭を要求され、現金を支払ったという。

全国の消費生活センターなどにはこれまでに「制度が始まると振り込み手続きが面倒になるので、口座番号を教えて、という電話があった」など約20件の相談が寄せられている。同庁は「不審な電話や手紙には応じないでほしい」と話している。

●マイナンバーかたる不審電話、都内で8件相次ぐ

TBS 7日

マイナンバー制度をかたる不審な電話が、東京都内で今月に入ってから少なくとも8件相次いでいることがわかりました。

今月2日、東京・大田区に住む60代の女性に対し、知らない会社を名乗り、「マイナンバーのセキュリティーに70万円かかる」という電話がありました。女性が「税理士に相談する」と答えたところ、電話は切れたということです。

また、同じ2日、町田市の60代の女性らに、市役所の職員を名乗って「マイナンバーのアンケート調査のため、家族構成や生年月日を確認したい」などという電話が4件相次いだほか、5日には、世田谷区の40代の男性に対し、「9月から役所に依頼され、調査している」という電話がありました。

こうしたマイナンバー制度をかたった不審な電話は、今月に入ってから都内で少なくとも8件相次いでいるということです。被害はまだ確認されていませんが、警視庁が注意を呼びかけています。

●ネットの落とし穴/企業のマイナンバー管理 「クラウド頼み」の死角

日本経済 2015/10/7

いよいよ5日から、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度の番号通知が始まった。来年1月に制度が始まると、企業は給与を源泉徴収票に記録する際などでマイナンバーを扱う。法令によって、企業はマイナンバーの収集から保管、利用、廃棄までの間の厳格な安全管理が求められている。特にネット経由で外部のサーバーに情報を記録する、いわゆるクラウドサービスでマイナンバーを管理する場合には、従来以上の危険性があるこ…

●マイナンバー 8割の企業、対応まだ 中小は情報漏洩を不安視 新潟

産経 2015.10.7

国民一人一人に12桁の番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)が来年1月の利用開始に向けて本格的に動き出した。制度を定めたマイナンバー法が5日施行され、納税などの手続きのため番号を収集・管理する義務が生じる企業は対応を迫られる。ただ、県内企業の制度への理解や準備は進んでおらず、新潟商工会議所のアンケートによると9月の段階で8割近くが準備に着手していなかった。中小企業からは事務負担の増加や情報漏れなどを不安視する声は根強く、行政や関連機関の支援が重要となりそうだ。

◇

◆利用迫るも管理大変

来年1月に番号の利用が始まると、企業は従業員や扶養家族の個人番号を給与取得の源泉徴収票や社会保障関連の書類に記載し、税務署などの関係機関に提出することが求められる。

制度への対応をめぐる県内の企業向けセミナーで講師を務める、いずみ税理士法人(三条市)の高橋弘之税理士はマイナンバーを知らせる「通知カード」が今月中旬以降に各世帯に順次届くことから「年内に企業は従業員に対する制度の周知を徹底すべきだ」と指摘する。

ただ、同商議所が9月の制度説明会で会員企業の担当者ら324人を対象に対応状況を聞いたところ、回答した158人のうち「既に取り組んでいる」のは全体の21・3%にとどまった。「計画中」は35・5%、「何をすべきか分かっているが未着手」は24・5%。「何をすべきか分からない」が16・8%だった。

福田勝之会頭は「個人情報を管理するための対応で、事務負担が大きくなるという声が事業者から届いている。過度な負担となれば(国に改善を求めるため)発言したい」と話す。

制度の利用開始まで残り3カ月を切り、戸惑う県内企業は少なくない。結婚式場を運営する月下氷人(げっかひょうじん)(新潟市中央区)は、約60人の従業員にマイナンバーの通知が来ることを周知した段階。「アルバイトを含む従業員から番号を集めて本人確認し、管理する作業は大変。走りながら、より良い管理態勢を目指す」(総務担当者)という。同市内の運輸業者も「県内外に支店が多く、番号収集などに手間がかかる」とこぼす。

◆解消されないリスク

セキュリティー面の課題も重くのしかかる。切り餅・菓子製造のマルシン食品(同市西区)は従業員約150人の情報をパソコンで管理しており、マイナンバーの取り扱いに関する社内規定を年内に策定する方針だ。総務担当者は「情報の漏洩(ろうえい)に注意したい」と気を引き締める。

マイナンバー法では、正当な理由なく特定個人情報のデータを第三者に提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金を科すなど罰則規定も強化された。

マイナンバーの扱いをめぐる社内規定は、従業員が101人以上の企業に作成が義務づけられる。税理士の高橋氏は「情報漏洩による損害賠償責任を回避するためにも従業員数にかかわらず社内規定を作り『会社を守る一歩』にすべきだろう」と積極的な対応を促すが、人員などに余裕の少ない中小企業にとっては悩みの種となりそうだ。

●企業のマイナンバー対策 「紙に書いて金庫で保管」の是非は

NEWSポストセブン 2015.10.06

全国民に12桁の“個人番号”を割り振り、税や社会保障などの個人情報を紐づけるマイナンバー法が10月5日に施行され、番号通知が開始された。

マイナンバー制度の導入により、多くの国民が不安に思っているのが「個人情報の漏洩」だろう。ゆくゆくは銀行口座やクレジットカード、買い物のポイントカードなどとの連結も視野に入れられており、マイナンバーを厳重に保管できなければ、あらゆる情報を盗まれ悪用されるリスクが高まる。

しかし、いくら個人で番号管理を徹底しても、第三者によって流出させてしまっては意味がない。もっとも考えられるのが、情報管理が杜撰な中小企業から漏れるケースだ。

企業は源泉徴収票や給与支払い報告書、健康保険の資格取得届などの作成で、従業員の番号を集め、安全に保管する義務を負っている。大企業であれば一括して外部のシステム業者にマイナンバーの保管を委託することもできるが、従業員数が少なく外部委託費用に余裕のない中小企業は自社内で管理するしかない。だが、その対応は遅々として進んでいない。

「ウチの社長はマイナンバー自体の仕組みもよく分かっていないうえに、『小さい会社だから特別な対応をする必要はない』と何もしていません。

せめてパソコンのセキュリティを強化したほうがいいと進言したのですが、『そんなムダなカネはかけられない』とバッサリ。本当に大丈夫なのかと心配です」(40代・建設会社事務員)

各種実態調査を見ても、9月の段階で情報管理体制を整えていない中小企業は8割以上にのぼっている。日経新聞が9月30日~10月1日に実施した調査では、準備が「おおむね完了」と答えた中小企業は、わずか6.6%しかいなかった。

企業によっては、従業員全員のマイナンバーを紙に書き写し、鍵のついた机の引き出しや金庫にしまう方法をとる予定のところも多い。事実、ホームセンターでは金庫の売れ行きが好調だという。

マイナンバーの管理を請け負うIT企業の担当者は、

「紙ベースでマイナンバーを保管することは、書類がどこかに紛れてしまったり、閲覧できる人を限定するのが難しかったりと、漏洩リスクが高まります。できるだけ電子データでやり取りすることが望ましい」

・・・・・・・・(略)・・・

●マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念

ハフィントンポスト THE PAGE 2015年10月05日

マイナンバー法が5日、施行され、日本に住む全ての人に割り当てられる「12ケタの番号(マイナンバー)」が決まります。11月にかけて番号の通知を行い、来年1月から本格運用されます。

ただ、Yahoo!JAPANの意識調査では、「あなたはマイナンバーに情報流出の不安を感じますか」との質問に対して、81%もの人が「大きな不安を感じる」と答えており、国民の間に不安感が広がっていることが見て取れます。また、マイナンバー制度はプライバシーを保障した憲法に違反するとして、弁護士や市民でつくるグループが、マイナンバーの使用差し止めなどを求める訴えを、今年12月にも全国で一斉に起こす予定です。弁護団のメンバーである水永誠二弁護士も、「マイナンバーとそれに関連する情報は、一度流出してしまえば取り返しがつかなくなる」と警鐘を鳴らします。具体的に、どのような点が問題なのでしょうか。

番号は企業など民間でも管理

マイナンバー制度とは、日本で住民票を持つ一人ひとりに12ケタのマイナンバーを割り当て、社会保障や税、災害対策の分野で一括して情報管理をするための制度です。不安を感じる国民が多いマイナンバー制度ですが、利点は主に3つあると説明されています。(1)所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止(公平・公正な社会の実現)、(2)行政手続が簡素化され、国民の負担を軽減(国民の利便性の向上)、(3)行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減される(行政の効率化)、などがあげられています。

同制度の特徴は、社会保障、税、災害対策など複数の分野で共通の個人識別番号を利用すること、マイナンバーが記載されているICカードの利用が事実上強制されることですが、まず問題となるのが情報漏えいです。マイナンバーは、「納税者番号」と「社会保障関係の番号」として、企業をはじめ、民間で広く収集・保存され、関係行政庁などへ提出する書類に記載されることになっています。つまり、行政機関のみならず、民間においても、100万という膨大な単位でマイナンバー付きの個人情報データベースができることになるのです。

「扱う民間業者の数がここまで膨大になると、その中にはセキュリティの弱いところが必ず存在します。そうすると、一定の割合で漏えいが発生することが必然と考えられるのです。しかも、日本年金機構がされたような『標的型』のサイバー攻撃で狙われた場合は,それを防止することは困難でしょう」(水永弁護士)

芋づる式に個人情報が流出の恐れ

また、例えば年金情報や健康保険などの医療情報のように、 一度漏れてしまった個人情報は、名寄せの“マスターキー”機能を持つマイナンバーによって、その他の個人情報と混同することなく、容易かつ確実に名寄せ・突き合わせをすることが可能となります。さまざまな個人情報が芋づる式に流出してしまう恐れがあるのです。 しかも、このマイナンバーは原則として一生涯変わることはありません。

「一生涯の個人情報を名寄せされることにもなり、本人が知らないうちに、プライバシーは丸裸にされてしまいます。また、『成りすまし』をされた場合、例えば、勝手に借金を作られるなどの危険性があります。しかも、成りすまされたことを立証する責任は本人にあるので、その訂正は困難です。これは、既にマイナンバー制度が導入されているアメリカなどで深刻な社会問題となっています」(水永弁護士)

特に危険なのが、高齢者などの「IT弱者」です。こうした人達を手助けするように装って、4桁のパスワードを聞き出せば、「マイナポータル」にアクセスして、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できてしまいます。さらに、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要な情報を確認もできるので、その人の個人情報をのぞき見たり、色々な手続きを勝手に行われてしまうこともありえます。便利さをうたう「マイナポータル」ですが、一旦成りすまされてしまうと、その裏返しとしての危険性も高くなるのです。

将来の「ワンカード化」構想に懸念

では、こうしたプライバシー侵害を防止するには、どのような制度設計をすればいいのでしょうか。

将来的に、マイナンバーが記載された「個人番号カード」と、身分証明書や健康保険証、年金手帳などのさまざまな個人情報を1枚のカードに集約する「ワンカード化」構想があります。この構想ではクレジットカードやキャッシュカードとしても使えるようにする案が盛り込まれているのです 。水永弁護士は、こうしたワンカード化は止めるべきと指摘します。また、免許証番号や健康保険証番号などのように分野別の番号制にするのが望ましいと言います。

「『共通番号』にすることは大きな問題です。分野別番号制であれば、分野を超えた名寄せ・突合をすることを防ぐことができます。たとえ、分野別番号制にしても、分野別番号同士のひも付けを出来るようにすれば、真に必要な個人情報の名寄せ・突合は可能ですから、利便性を犠牲にすることにはならないでしょう。また、外に持ち歩く必要が高い身分証明書や健康保険証と、本来持ち歩く必要のないマイナンバーをセットにすると、トラブルがあった時にリスクもまとまって降りかかってくることになります。最低限、個人番号カードからマイナンバーを消して、現在の住基カードのようなICカード化すべきです」(水永弁護士)

たしかに、マイナンバー制度が、行政を効率化して国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての機能を有する側面があることは事実でしょう。しかし、どのような手段を取れば、プライバシーという重要な権利を害することなく目的を実現できるのかは、まだ十分に議論がなされているとは言えない状況にあります。今年の年末に提起される予定のマイナンバー違憲訴訟では、具体的にどのような主張がなされるのでしょうか。

(ライター・関田真也)

| Trackback ( )

|

私たちに、「12桁の番号」を割り振るマイナンバー法が、昨日5日施行された。

最近の報道から興味深いことなどを記録しておく。

今後の流れを分かりやすく図示しているのは、毎日新聞の「マイナンバー:大切に保管を…通知開始、届いたらどうする」。

それによれば、2018年1月から「(預金者が同意すれば)預金口座とマイナンバーを結びつけを開始」とある。名寄せされるのだろう。

さらに、2021年以降「預金口座へのひも付けの義務化を目指す」とある。

住基ネットの開始の頃もそうだったけど、情報が流出するのは、役所から。

日刊スポーツ★《全住民の基本台帳など大量コピー 熊本県西原村の幹部職 自宅パソコンに保存/2015年10月03日》

産経★《200万件のファイル持ち出し 神奈川・三浦市職員「仕事や勉強のため」/2015.10.2》

マイナンバーの今回も、同じ懸念。

名寄せされた個人の情報、「人物像」が裸状態で盗み見されることへのと懸念は消えない。

先の毎日は★《2017年1月から「個人専用サイトで、情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できるように」》とあるけれど、その情報自体操作される可能性もあろう。

そんなことで、次を記録。

●マイナンバー制度が始動 対象は約5500万世帯/産経 2015年09月22日

●マイナンバー戸惑う市町 来月から通知カード送付 福祉施設入所など 「不在者」対応に苦慮/佐賀 9月22日

●マイナンバー通知カード 特例申請引き続き受け付け/NHK 10月5日

●政権崩壊の決定打…税金還付システムに「血税3000億円」の愚/日刊ゲンダイ 9月10日

●購入履歴を国が記録…マイナンバー還付案、新聞各紙はどう捉えた?/まぐまぐニュース 9月9日

●マイナンバー:町内会などでも一括申請OK/毎日 9月18日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー制度が始動 対象は約5500万世帯

産経 2015年09月22日

国民一人一人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー法が5日施行され、各世帯への個人番号の通知が始まった。対象世帯は約5500万で、10月中旬から11月末にかけ順次「簡易書留」で届く見込み。ただ、国民の認知度の低さも指摘されており、政府は周知活動を行っていく。

通知カードは5日時点で住民票がある住所に届く。仕事や授業などで、自宅を不在にして受け取れない場合は最寄りの郵便局に1週間保管され、再配達してもらえる。その後は所在する市区町村に戻され、最低3カ月は保存される。

今回、配布される通知カードは、個人番号を伝える仮のカード。来年1月以降は希望者に対し顔写真付きで身分証明書にもなる「個人番号カード」が無料交付される。

個人番号は来年1月から税と社会保障などの行政事務効率化などのために使われる。

●マイナンバー:大切に保管を…通知開始、届いたらどうする

毎日新聞 2015年10月05日

国内に住む一人一人に12桁の番号を割り振るマイナンバー法が5日施行された。個人番号が記された通知カードが20日ごろから来月末にかけて各世帯に届く。番号は何に使われ、届いたらどうすればいいのか。【横田恵美】 国内に住む一人一人に12桁の番号を割り振るマイナンバー法が5日施行された。個人番号が記された通知カードが20日ごろから来月末にかけて各世帯に届く。番号は何に使われ、届いたらどうすればいいのか。【横田恵美】

◇番号が届く(20日ごろ〜11月末)

マイナンバーは国内に住民票があるすべての人に割り振られる。行政機関が持つ税や社会保障の個人情報と結びつけられ、それぞれの個人情報が同一人物のものであることを把握しやすくするのが狙いだ。

通知カードは紙製で、5日時点で住民票のある住所に簡易書留で届く。不在の場合は不在連絡票が入るので、1週間以内に再配達の手続きをしよう。期間を過ぎると、発送元の市区町村に戻され、最低3カ月間保管される。ドメスティックバイオレンスの被害者など特別な事情で住所地で受け取れない人は、自治体に相談すれば個別に対応してくれる。海外赴任などで国内に住民票がない場合は、帰国後、番号が届けられる。

通知カードには12桁の番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別が記される。番号は原則、一生変わらず、来年1月以降、仕事に就いたり税金を払ったりする手続きで必要になるので大切に保管したい。

◇個人番号カード交付(2016年1月〜)

希望者は、顔写真とICチップが付き身分証として使えるプラスチック製の個人番号カード(マイナンバーカード)を無料で受け取れる。通知カードに付いている申請書に顔写真を貼って署名・押印し、返信用封筒で送る。スマートフォンで申請書の二次元コードを読み取って申請することもできる。

申請すると来年1月以降、交付通知のはがきが届くのではがきと通知カード、運転免許証など本人確認ができるものを持って自治体の窓口で受け取る。その際、通知カードは窓口で返却し、数字4桁と英数字6〜16桁の二つの暗証番号も設定する。暗証番号は17年1月に運用が始まる個人用のサイト「マイナポータル」へのログインなどに使う。

職場や学校、町内会などがマイナンバーカードを希望する人をまとめて申請することも可能だ。自治体の担当者が出向いて本人確認をする。

◇役所の手続き簡素化(17年7月〜)

17年7月には国と自治体が互いの情報をオンラインで照会できるようになり、年金受給などの手続きでマイナンバーを示せば、住民票などの提出を省けるようになる。健康保険証との一体化なども検討されている。

|

●マイナンバー戸惑う市町 来月から通知カード送付 福祉施設入所など 「不在者」対応に苦慮

佐賀 2015年09月22日

国民一人一人に12桁の番号を割り振る「マイナンバー制度」で、個人番号を本人に知らせる「通知カード」の送付が10月から始まる。制度内容の周知が進まない中、佐賀県内の各市町は問い合わせ窓口の拡充や住民への確実なカード送付に向けた対応など、戸惑いながら準備を進めている。

マイナンバー制度は、税や社会保障分野の行政効率化や住民票のコンビニ発行といった住民の利便性向上を目的に導入され、来年1月から運用が始まる。

10月から送付が始まるのは、個人番号を記した「通知カード」で、10月5日時点の住民票の住所に簡易書留で郵送される。この通知カードはいわば「仮カード」。希望する人には顔写真とICチップが付いて身分証明書としても使える「個人番号カード」を来年1月から無料で交付する。

準備段階で各市町が懸念するのは、通知カードをどうやって住民に確実に届けるか、個人番号カードを交付する際に予想される混雑をどう回避するかだ。

◇出前講座

簡易書留で郵送する通知カードが受取人不在で届かないケースは、一人暮らしで病院や福祉施設などに長期入院している場合やDV、ストーカー被害者で住所地以外に住んでいる人が想定される。

鳥栖市は、約2万5千世帯のうち、500世帯程度に届かない恐れがあるとみている。その場合「現実的にどう届けるか、対応は難しい」と苦慮する。佐賀市も1割程度が届かない想定で、普通郵便であらためて通知する予定だが、効果は未知数だ。三養基郡みやき町は電話や訪問なども予定し、各市町とも「不在者」対応に腐心している。

届かないケースを少しでも減らそうと各市町では、住所地以外で受け取れる「居所情報登録」を紹介している。9月25日までに住民票がある市町に申請すれば、病院や施設など希望する住所に通知カードの送付先を変更できる。

8月上旬から市民向けに出前講座を開いている多久市は、市内の全福祉施設で登録申請手続きを説明した。各市町や県市町支援課も医療や福祉、DV、ストーカー被害者支援団体などと連携し、関係者に申請を呼び掛けている。

◇窓口混乱

1月以降に始まる個人番号カードの申請、交付にも懸念は多い。交付時には、本人確認や暗証番号の設定など国から配布される専用端末を利用することになるが、申請者数次第では相当の混乱も予想される。

唐津市は約12万6千人のうち、8%の約1万人程度が申請する見通しといい、「交付期日を分けて配布を検討する」という。神埼郡吉野ケ里町も窓口の混乱を避けるため、1日の交付を最大50人程度にし「うまく調整しながら(交付)通知日を決めたい」と話す。

交付スペースや対応人員の課題もある。佐賀市は選挙の期日前投票のように会議室に交付専用窓口を設け、嘱託職員やアルバイトで9人を増員して対応する予定だ。1月から年度末にかけては各市町とも窓口が混雑する時期だけに、多くの市町が臨時職員を採用して「何とか乗り切りたい」(神埼市)としている。

●マイナンバー通知カード 特例申請引き続き受け付け

NHK 10月5日

マイナンバー法が5日に施行されたことを受けて、政府の関係省庁会議が開かれ、東日本大震災の被災者などには、番号を通知するための「通知カード」を住民票のある住所地ではなく実際の居住地での受け取りを認める特例の申請を、引き続き受け付けることを確認しました。

日本に住む一人一人に割りふられる12桁の番号に、「税」や「社会保障」などの個人情報を結びつけるマイナンバー制度に必要なマイナンバー法が5日施行され、番号を通知するための「通知カード」の発送に向けた作業が始まることを受けて、政府は総理大臣官邸で、制度の広報に関する関係省庁会議を開きました。

会議では、東日本大震災の被災者やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者などを対象に、「通知カード」を住民票のある住所地ではなく、実際の居住地での受け取りを認める特例の申請件数が、先月25日までに26万4000件余りに上ったことが報告されました。そして、申請の受け付けは先月25日までとされていましたが、会議では今後も申請が見込まれるとして、引き続き特例の申請を受け付け、関係団体などへの周知を図ることを確認しました。

懸念の声も

マイナンバー制度について、DV=ドメスティック・バイオレンスの被害者を受け入れる施設を運営している団体からは「番号が加害者に伝わって居場所を特定されないか」といった懸念の声も出ています。

高知市の市民団体「高知あいあいネット」の青木美紀代表は「夫のDVから逃げている女性のカードが夫の元に渡ってしまうと、今の居場所など現状が分かってしまうリスクがある」と指摘しています。

そのうえで、青木代表は、「逃げてきたばかりの人や生活が安定していない人には気持ちのゆとりがなく、カードのリスクに気が付いていない人も多いのではないか。これまでに手続きができておらず、夫に番号を知られてしまった人が出てきた場合、どう対処すべきか心配している」と話しています。

●政権崩壊の決定打…税金還付システムに「血税3000億円」の愚

日刊ゲンダイ 2015年9月10日

国民をナメるにもほどがある。というより、この国を潰す気なのか。財務省が8日に示したマイナンバーカードを使う「日本型軽減税率制度」。消費税率が10%に引き上げられる2017年度中の導入を目指すというが、軽減税率とは名ばかり。システム整備のために3000億円もの血税を投じるというから、開いた口がふさがらない。

財務省案は、とことん国民をナメている。税率が複数になる軽減税率の導入は、「面倒くさい」(麻生財務相)から一律10%徴収する。その代わり、家電量販店のように、買い物をする時にマイナンバーカードを提示すれば、税率2%相当を“ポイント還元”。もちろんカードを忘れたらポイントは付かないし、ポイントすべてが還元されるわけでもない。上限は1人4000円だ。

「単に最大4000円還付するというだけで、軽減税率とは別モノです。『日本型』なんてまやかしにすぎません。軽減税率の導入は自公両党で合意し、昨年の衆院選で公約として掲げていたわけですから、明らかな公約違反です。消費税を8%に引き上げた時に年6000円の給付措置を取っても、個人消費はガクンと落ち込んだ。それが一律10%になれば、庶民の痛税感は増すばかり。消費はさらに冷え込み、小売り不況が加速し、中小企業がバタバタ倒れる恐れがあります」(経済評論家・荻原博子氏)

●購入履歴を国が記録…マイナンバー還付案、新聞各紙はどう捉えた?

まぐまぐニュース 2015年9月9日

財務省が2017年4月の消費税10%の引き上げに合わせて導入を検討している、酒類を除く飲食料品の2%還付案。マイナンバーカードを使用しなければならないため賛否も両論なのですが…。ジャーナリストの内田誠さんが自身のメルマガ『uttiiの電子版ウォッチ』で新聞各紙がどう伝えたかを比較・分析しています。

消費税10%引き上げ時の還付制度案、各紙はどう伝えたのか

今朝の各紙が、共通して重視しているのは……。

「消費税10%時の還付」についてです。昨日の《読売》記事の後追いを《朝日》と《毎日》が1面トップにしました。《読売》も1面左肩に続報的な位置づけの記事を置き、さらに関連記事を2つ置いている。

その他、「辺野古協議決裂」、「司法試験問題漏洩」と「安倍無投票再選」関連の扱いが大きい。

◆1面トップの見出し1行目は……。

《朝日》…「飲食料品 2%分『還付』」

《読売》…「司法試験 問題漏洩」

《毎日》…「マイナンバー使い還付」

《東京》…「「辺野古ありき」で決裂」

◆解説面は……。

《朝日》…「増税分還付 公明乗る」

《読売》…「東芝 多難の再出発」

《毎日》…「制度設計 場当たり」「軽減税率 財務省が代替案」

《東京》…「経済格差 進む二極化」「安倍政権2年8ヶ月」

ということで、今日は、この「消費税増税と還付」の問題を共通テーマとして扱います。各紙、かなり扱い方に幅があり、記者が走り回っている様子が見えて興味深い展開です。したがって、【基本的な報道内容】も概括的にして、出来るだけ早く各紙の報道内容に入っていきたいと思います。《東京》はこの記事を落としているので、同紙の個性的な解説記事「核心」について触れます。

基本的な報道内容

消費税を10%に引き上げるのに応じ、負担緩和策として、「酒類を除く飲食料品」を購入した消費者に税率2%相当の金額を後から給付する仕組みを財務省が検討している。所得に関係なく、一律に還付するもので、買い物時にその金額の情報をマイナンバーカードに保存する方式。しかし、これでは、小売店への情報端末の配備などが課題として残り、社会的な混乱は避けられないとの懸念がある。また、給付に上限額を設ける考えで、実質、半分程度しか戻らないことになりそうだ。

●マイナンバー:町内会などでも一括申請OK

毎日新聞 2015年09月18日

国民一人一人に番号を割り振るマイナンバー制度で、総務省は17日、来年1月から希望者に交付する個人番号カード(マイナンバーカード)の申請が企業や学校のほか、町内会などでも一括でできるようにすると発表した。個人番号を記載した「通知カード」とマイナンバーカードの交付申請書は来月中旬〜11月末に全世帯に届く見通しだ。

通知カードは10月5日時点で住民登録をしている住所に世帯単位で簡易書留で届く。小規模な自治体では10月中旬から届き始めるが、大都市は事務処理や印刷に時間を要するため、11月末までかかる可能性があるという。

マイナンバーカードは氏名、住所、性別、生年月日と顔写真が付き、裏面に12ケタのマイナンバーが記され、公的な身分証明書として使用できる。

マイナンバーカードは通知カードと一緒に届く交付申請書を郵送するか、インターネットで申請し、本人が自治体窓口に受け取りに行く。この方法のほか(1)企業や学校、町内会などで一括申請(2)本人が自治体窓口で申請(3)ドメスティックバイオレンス(DV)などの被害者が現在住んでいる自治体に申請する--方法も可能にした。(1)〜(3)の場合、カードは本人限定受取郵便で郵送される。また、マイナンバーカードに書かれたマイナンバーを盗み見されないためのケースも合わせて配布する。

カードにはICチップが搭載され、本人であることを証明する「電子証明書」も内蔵される。来年1月からは国家公務員の身分証明書としても使われる。また、政府のガイドラインをクリアした企業に限り、クレジットカードやキャッシュカードとしても使えるようにする。政府は来年3月までに1000万枚の交付を目指している。【横田恵美】

●全住民の基本台帳など大量コピー 熊本県西原村の幹部職 自宅パソコンに保存

日刊スポーツ 2015年10月03日

熊本県西原村は3日、男性幹部職員が役場保管の個人情報を大量にコピーして持ち出し、自宅パソコンに保存していたと発表した。マイナンバー制度導入に伴う内部の情報セキュリティー調査の際に発覚した。外部への情報漏れがないか専門機関に依頼して解析中で、村は全容を判明させた上で職員を処分する方針。

職員は50代の課長職で、持ち出していたのは、名前や住所などが明記され、内規で役場外への持ち出しが禁じられている住民基本台帳(2014年12月、全住民7100人分)のほか、保育所入所児童一覧、生活保護受給者名簿、国保税滞納者名簿など約18万ファイル(つづり)分の電子データ。ハードディスク(記憶媒体)に取り込み、自宅に持ち帰っていた。

村の聴取に対し職員は「自宅で業務を行うため」などと話し、外部への漏えいは否定している。役場のこれまでの調査でも、漏えいは確認されていない。

記者会見した日置和彦村長は「村民を不安に陥れ、申し訳ない」と謝罪した。

●200万件のファイル持ち出し 神奈川・三浦市職員「仕事や勉強のため」

産経 2015.10.2

神奈川県三浦市は2日、上下水道部営業課の40代男性主任が平成21年7月の採用直後から、市民の個人情報を含んだ行政文書などのファイル計約200万件をUSBメモリーで持ち出し、自宅で保管していたと発表した。市によると、外部に流出した形跡はなく、主任は「仕事や勉強のためだった」と話している。

吉田英男市長は記者会見し「窃盗罪になるか弁護士と協議中だ。刑事告訴せざるを得ない」と述べた。

市によると、ファイルには市税の滞納状況や臨時職員の経歴書が含まれていた。採用から6年間に税務課や財産管理課などを異動しており、所属部署の文書を持ち帰っていた。公文書やコピー約1500枚も自宅で見つかった。

9月、内部監査のために用意した文書の作成時刻が未明のものがあり、自宅で作業した可能性があるとして市側が事情を聴き、明らかになった。

| Trackback ( )

|

マイナンバーの番号が間もなく『郵便書留で配布、通知される」というタイミング。

昨日、NHK会長は、受信料徴収率向上のためにマイナンバー活用することを検討、と会見で述べたという。

別に、受信料の義務化を自民の委員会が提言、とか、18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か、ともされる。

徴収率が低いからだという。

★《受信料の支払率は今年3月末現在で76%。オートロックマンションの増加や、転居を把握し切れないことから、世帯の捕捉が課題となっている》(毎日)という現状。

他方で、★《「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性》(日刊ゲンダイ)とるある。

そこで関連を記録しておく。

●NHK:受信料徴収率向上へ、マイナンバー活用検討 会長会見/毎日 2015年10月02日

●受信料義務化「視聴者の理解重要」…NHK会長/読売 10月01日

●受信料制度見直し、論点整理へ=年度内めど-NHK会長/時事 2015/10/01

●NHK受信料、義務化を 自民の委員会が提言書/9/25 【共同通信】

●18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か―NHKがネットで放送テスト開始/iPhone Mania 9月5日

●「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性/日刊ゲンダイ 9月12日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●NHK:受信料徴収率向上へ、マイナンバー活用検討 会長会見

毎日新聞 2015年10月02日

NHKの籾井勝人(もみいかつと)会長は1日の定例記者会見で、受信料の支払率向上に向けて「積極的にマイナンバーの活用を検討したい」と述べた。

マイナンバーの活用は、自民党の放送法の改正に関する小委員会が9月24日、受信料の支払い義務化とともに、NHKと総務省に対して検討を提言した。籾井会長は、支払い義務化の是非については明言を避けたが、不払い者に罰則を科すことは「ない方がいい。罰則を付けても(世帯を)捕捉できない限りは無理だ」と述べ、マイナンバーへの強い関心を示した。

受信料の支払率は今年3月末現在で76%。オートロックマンションの増加や、転居を把握し切れないことから、世帯の捕捉が課題となっている。

NHKがマイナンバーを活用するには、放送法などの改正が必要。ただ、税などと同様に強制的に受信料を徴収すれば、視聴者の信頼に支えられた現在の公共放送の仕組みが大きく変わる。【丸山進】

●受信料義務化「視聴者の理解重要」…NHK会長

読売 2015年10月01日

NHKの籾井勝人会長は1日の定例記者会見で、自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(委員長・佐藤勉元総務相)が9月24日に示した提言で受信料の支払い義務化を検討するよう求められたことについて、「義務化というのは一つの方策ではあるが、国民、視聴者の理解というものが重要。不公平是正のためにできればいいが、料金体系については鋭意検討し、今年度中に我々のアイデアはまとめたいと思う」と述べた。

支払率が向上しない要因の一つに、転勤者を捕捉できないことを挙げ、「義務化しても、捕捉できないのではないかということは危惧している」と話した。

●受信料制度見直し、論点整理へ=年度内めど-NHK会長

時事(2015/10/01-19:16)

NHKの籾井勝人会長は1日の記者会見で、インターネット時代の新たな受信料制度の在り方について、今年度中に論点整理を行う方針を表明した。自民党が受信料の支払い義務化などの検討を求める提言をまとめたことも踏まえ、受信料制度の将来像に対する考え方を改めて整理する。

放送業界は、テレビ放送だけではなく、ネット経由でも視聴者に番組を届ける時代に移行しつつある。NHKは受信料の公平な負担の確保に向け、受信料を払わないでネットだけ視聴する「ただ見」を防ぐ適切な制度の検討を進める考えだ。

籾井会長は、自民党が検討を求めた受信料の支払い義務化について、2014年度末に76%だった支払率の向上につながる「一つの方策」と評価しつつ、「(実現には)越えないといけない障壁がある」と指摘した。また、契約を結んでいる視聴者が転勤などで捕捉できなくなる問題を踏まえ、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度を支払率改善に活用できるか積極的に検討する意向も示した。(2015/10/01-19:16)

●NHK受信料、義務化を 自民の委員会が提言書

2015/09/25 01:05 【共同通信】

自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は24日、NHK受信料の支払い義務化を検討するよう総務省とNHKに求めた提言書をまとめた。

提言書では、義務化についての具体的な制度設計や、マイナンバーを活用した支払率向上に向けた仕組みづくりの検討を総務省に要請。NHKに対しては、義務化が実現した場合、どの程度の値下げが可能になるか試算するよう求めた。

受信料の支払率は76%(2014年度末現在)で、放送のあり方を検討する同小委が公平負担の徹底をめぐり議論してきた。

●18年以降はスマホを持っているだけでも受信料徴収か―NHKがネットで放送テスト開始

iPhone Mania 2015年9月5日

NHKは9月3日、テレビ放送をインターネットで同時配信する実験を、10月19日から11月15日まで行うつもりであることを発表しました。1万人の視聴者がモニターとなり、PC以外にもスマートフォンやタブレットで視聴が可能となります。

ひとまず1万人がモニターに

放送内容は、関東圏で放映されているNHK総合テレビの7時〜23時までの番組が対象となり、iPhoneなどのスマートフォンやタブレットで視聴を希望するモニターを、これから1万人募集する予定と発表されています。

NHKの籾井会長は、Netflixについて「どのような影響があるか見極めたい」と話していることからも、インターネットでのコンテンツ視聴を望むユーザーに対し、積極的にアピールしていくことが狙いだと思われます。

●「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性

日刊ゲンダイ 2015年9月12日

画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。

被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。

かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。

| Trackback ( )

|

マイナンバーのための制度やシステムが準備され、10月には、全国の人に郵便の簡易書留で「番号」が"配達"通知される。

国民の認知度が低い、企業の負担が大きい、自治体のセキュリティーも不十分、などの指摘が相変わらず続いている。

そんな中、9月冒頭には、改正マイナンバー法も成立した。

朝日(9月3日)によれば、

★《改正でマイナンバーを使える範囲が広がる。企業がビッグデータを外部に提供するなど、ビジネスなどに生かせる。2018年に個人の銀行口座の情報とも結びつけられる。たとえば、税務署による税務調査の際、預金残高の状況をつかみやすくなる。「メタボ健診」や予防接種の記録も結びつけ、転職や引っ越しの際などにスムーズに引き継げる》。

・・・でも、そんな社会になってほしくない・・・

ということで、番号制度開始直前の自治体のセキュリティーの問題などの次の指摘を記録しておく。

なお、今日は、議会の一般質問の日。取り下げが一人あったようなので、私の質問開始は、10時15分から遅くても30分だろう。

これから、再質問などの組み立て。

●改正マイナンバー法成立 銀行口座や健診情報と連結/朝日 2015年9月3日

●100の自治体にサイバー攻撃 海外から不正アクセス/中日 9月21日

●サイバー攻撃 100自治体に マイナンバーへ対策課題/東京 9月22日

●【自治体へのサイバー攻撃】地方もハッカーの標的に 行政効率化に懸念/共同 9/22

●マイナンバー情報流出 懸念消えず 自治体、企業/日本海 月29日

●マイナンバー制度のワーストシナリオに備えよ/日経コンピュータ 8/31

●日本を狙うサイバー攻撃「ブルーターマイト」、手口がさらに巧妙に/ハーバービジネスオンライン 8月22日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●改正マイナンバー法成立 銀行口座や健診情報と連結

朝日 2015年9月3日

個人情報保護法とマイナンバー(社会保障・税番号)法の改正法が3日午後の衆院本会議で、自民、公明、民主などの賛成多数で可決、成立した。改正で、個人情報や10月から番号の通知が始まるマイナンバーを使える範囲が広がる。プライバシー保護を監視する第三者機関は、改組前の組織より権限を強めて来年1月に発足する。

だれの個人情報かをわからないように加工した「匿名加工情報」の枠組みもできる。企業がビッグデータを外部に提供するなど、ビジネスなどに生かせる。マイナンバーでは、2018年に個人の銀行口座の情報とも結びつけられるようにする。たとえば、税務署による税務調査の際、預金残高の状況をつかみやすくなる。「メタボ健診」や予防接種の記録も結びつけ、転職や引っ越しの際などにスムーズに引き継げるようにする。

法案は5月に衆院で可決したが、日本年金機構の個人情報流出問題を受けて参院で法案が修正され、改めて衆院で採決となった。この修正により、日本年金機構はしばらくマイナンバーを扱えない。情報漏れや悪用などの状況を監視する第三者機関の個人情報保護委員会が、マイナンバー関連の情報をきちんと扱っているかどうか確認するため、行政機関や年金機構へ定期検査に入ることも加わった。(青山直篤、藤田知也)

■主な改正点

【個人情報保護法】

・個人情報の使い道を広げやすくする

・「匿名加工情報」の枠組み

→だれの情報かわからないようにして、本人の同意なしで外部に提供も

・来年1月に個人情報保護委員会が発足

→情報漏れや悪用などを監視

【マイナンバー法】

・同意があれば銀行口座とマイナンバーを結びつける

→税務署などが税務調査で預金情報をつかみやすい

・メタボ健診や予防接種の記録にも使える

・日本年金機構はしばらくマイナンバーを使えない

●100の自治体にサイバー攻撃 海外から不正アクセス

中日 2015年9月21日

個人情報の流出やホームページの書き換えなど、システムの安全性を破壊する「サイバー攻撃」の標的となった地方自治体が、少なくとも100に上ることが共同通信の調べで21日、分かった。中国など海外からの不正アクセスが多く、住民のメールアドレスなどが漏れるなど情報保護が脆弱な部分が狙われた形だ。

国民一人一人に番号を割り当てて情報を管理するマイナンバー制度導入を前に、個人番号を管理するシステムをインターネットに接続したままの自治体もあり、安全対策のための人材や財源確保が課題となっている。

攻撃を受けた自治体は44都道府県に広がる。(共同)

●サイバー攻撃 100自治体に マイナンバーへ対策課題

東京 2015年9月22日

個人情報の流出やホームページの書き換えなど、システムの安全性を破壊する「サイバー攻撃」の標的となった地方自治体が、少なくとも百に上ることが共同通信の調べで二十一日、分かった。中国など海外からの不正アクセスが多く、住民のメールアドレスが漏れるなど情報保護が脆弱(ぜいじゃく)な部分が狙われた形だ。 個人情報の流出やホームページの書き換えなど、システムの安全性を破壊する「サイバー攻撃」の標的となった地方自治体が、少なくとも百に上ることが共同通信の調べで二十一日、分かった。中国など海外からの不正アクセスが多く、住民のメールアドレスが漏れるなど情報保護が脆弱(ぜいじゃく)な部分が狙われた形だ。

国民一人一人に番号を割り当てて情報を管理するマイナンバー制度導入を前に、個人番号を管理するシステムをインターネットに接続したままの自治体もあり、安全対策のための人材や財源確保が課題となっている。

攻撃を受けた自治体は四十四都道府県に広がり、県庁や複数の自治体でつくる広域連合なども含まれる。共同通信が八~九月に全市区町村に実施したアンケート結果を基に、個別取材して確認した。百自治体はホームページを運用するサーバーを攻撃された。発信元は中国が目立ち、ロシア、北米、アフガニスタン、プエルトリコ、オランダも確認されている。

内部侵入を阻止できた七自治体以外は(1)公式ページ約六百ページ全てを改ざん(愛知県内の自治体)(2)閲覧するとウイルスに感染する改ざんが四十四日間、二十一回にわたり繰り返された(長崎)(3)大量のメールを送りつけられ、サーバーが動かなくなった(和歌山)(4)サーバーが乗っ取られ、外部に一万通のメールが送信された(新潟)-などの被害を受けた。

サイバー攻撃は二〇〇〇年ごろから始まり、今年に入ると長野県や三重県の自治体で個人アドレス数百人分が漏れたり、外部からのぞき見できるようにされたりする被害が起きた。日本年金機構の情報漏えいと同じ型のウイルス付きメールを送りつける「標的型攻撃」を受けた自治体もあり、情報流出を狙う悪質なケースが増える傾向だ。

共同通信の市区町村調査では18・9%が個人情報を扱うシステムをネットから分離していないと回答している。

●【自治体へのサイバー攻撃】地方もハッカーの標的に 行政効率化に懸念

共同 2015/09/22

国民に割り当てるマイナンバーの通知が10月に迫る中、住民情報を預かる地方自治体にサイバー攻撃が広がっている実態が判明した。国は個人番号の利用範囲拡大で行政の効率化を目指すが、住民情報の安全対策を担う自治体は、エスカレートする攻撃に危機感を募らせている。 国民に割り当てるマイナンバーの通知が10月に迫る中、住民情報を預かる地方自治体にサイバー攻撃が広がっている実態が判明した。国は個人番号の利用範囲拡大で行政の効率化を目指すが、住民情報の安全対策を担う自治体は、エスカレートする攻撃に危機感を募らせている。

▽声明文

「 脆弱 (ぜいじゃく) 性を教えてやる」―。7月、国際的ハッカー集団が、三重県内の市を名指しする犯行声明をインターネット上に公開した。警察からの連絡に驚いた市はすぐに業者を呼ぶ。1時間半後、解析結果に言葉を失った。「メール配信用のサーバーの弱点を突かれ、アドレス107人分がのぞき見できるよう改ざんされている」

市は直ちにホームページを閉鎖し、関係者に通報した。発覚から2時間。「とにかく被害を食い止めたくて」と担当者は話す。攻撃されたサーバーと、住民情報を管理するシステムの間に制御装置があり、ハッカーの侵入は食い止めた。ただ担当者は「今も不安はある。マイナンバー対策をどこまでしたらいいのか先が見えない」とこぼす。

▽重い負担

共同通信が8~9月に全市区町村に実施したアンケート(回答率95%)によると、19%に当たる313自治体は情報を管理するシステムがネットから遮断されていなかった。小規模な自治体ほど分離されていない比率は高く、人口1万人未満では24%に達する。

分離が徹底しない理由は財政難だ。安全対策費の試算を市区町村に尋ねたところ「1千万円以上」とする回答が26%に達した。端末を増やし回線の工事も見込む。自治体には大きな負担だ。

「そんな予算、自力では出せない。試算すらためらってしまう」と愛知県内の自治体職員は漏らす。2年前に公式ページ約600ページを改ざんされ、昨年サーバーを全面的に切り替えた。だが情報管理システムは今もネットにつながっている。メールチェックなどの通常業務が滞るとの理由もあり、簡単には切り離しに踏み切れないという。

▽対策レベル

政府関係者は「ネットに接続したままで、サイバー攻撃を阻止できる強固な対策機器の導入を検討した。しかし機器を全自治体に普及させるには3千億円かかるという試算が出て、お蔵入りになった」と打ち明ける。

日本年金機構の情報流出に衝撃を受けた総務省は、ネットと情報管理システムを切り離すしかないとして、マイナンバー制度導入を前に自治体に対策の要請を繰り返している。しかし自治体には国が統一した安全基準を明示していないという不満が強い。財政難の中、基準がなければ地方議会で費用の承認を得るのは難しい。「マイナンバーは国が言いだした制度なのだから、国が対策レベルを示してほしい」とする声は多い。

これに対し総務省幹部は「このレベルの対策を取れば安全だとまでは言いにくい。責任問題になる」と本音を明かす。

アンケートで自治体が必要としたセキュリティー対策費は全国で合算すると数百億円に達する。誰が負担し、どこまで守るのか。マイナンバー制度は不安を抱えたままの船出になりかねない。

●マイナンバー情報流出 懸念消えず 自治体、企業

日本海 2015年8月29日

マイナンバー法の改正案が、28日の参院本会議で可決された。開始に向けて鳥取県内の自治体や企業は対応に追われる一方、一般県民には依然として周知が十分でなく、情報流出への懸念も払拭(ふっしょく)できないままだ。

「カタカナ言葉で何のことだか分からない」とこぼすのは八頭町下門尾の農業、林喜代野さん(93)。デイサービスなどで知人との会話が楽しみだが、マイナンバー制度が話題になったことはない。「どう便利になるのか知らないけど、大事なことなら、国はきちんと説明してほしい。知らない人が多いのでは?」と首をかしげる。

年金情報流出問題を受け、年金と個人番号の連携時期は遅らせることになった。全日本年金者組合境港支部の岩本泰蔵支部長(73)は「一番懸念されるのは、プライバシーが守られるか。特にわれわれ年金者は、流出問題があっただけに、影響がないか余計に心配だ」と話す。

各自治体は相談態勢や周知・広報を強化する方針。10月から番号通知カードが各世帯に配布されることから、米子市は「制度の内容を知らない市民が多いと、混乱を招きかねない」と危機感を強める。

同市は、問い合わせが増えるとみて全庁的に対応できるよう職員研修を重ねる予定。専用窓口の設置も検討している。岡田裕二市民課長は「全てに浸透させるのは難しい。国の制度であっても、身近な市役所に気軽に相談してほしい」と呼び掛ける。

企業は、従業員や扶養家族の番号を集め税務書類などに記載しなければならず、膨大なデータを安全に管理する必要がある。社員150人を擁するリサイクル関連の因幡環境整備(鳥取市)は、社内規定の整備などを進め、9月に従業員向けの説明会を開く予定。高塚雅史総務部長は「最低限の整備をしているという状況」と話す。

銀行や信用金庫で来年1月以降、顧客から番号の収集が必要となるのは、投資信託や財形貯蓄、マル優(少額貯蓄非課税制度)など税金に関連して支払い調書が発生する一部の口座で、鳥取銀行は「それなりに数があり、高齢のお客さまも多いのできちんとした説明が必要」と引き締めている。

●マイナンバー制度のワーストシナリオに備えよ

日経コンピュータ 2015/08/31 大豆生田 崇志

マイナンバー制度の施行まで約1カ月後に迫った。10月中旬ごろから住民票がある全ての世帯に、簡易書留で通知カードが届く。もし受け取った人が通知カードの中身を理解しないまま捨ててしまったり紛失したりすると、制度はスタートからつまずく。こうした混乱を事前に想定した「ワーストシナリオ」を作り、どう収拾するか検討する必要がある。

図1●2015年10月中旬から簡易書留で届く通知カードと個人番号交付申請書(出所:総務省)

通知カードが届くと、ほとんどの人は何らかのアクションが求められる(図1)。自分と扶養家族のマイナンバーを勤め先に伝えたりして、税や社会保険の書類にマイナンバーを記載しなければならない。企業も原則として受け取ったマイナンバーが正しいものか住所や氏名、生年月日のほか写真付きの身分証とともに本人確認を行わなければならない。にもかかわらず、現時点でもマイナンバー制度への理解は広がっていない。

マイナンバーは、税や社会保険の手続きに必要だ。しかし、なじみの薄い税や社会保険のための準備をいきなり迫られればトラブルも招きやすい。既にインターネットでは、プライバシーへの不安や複雑な手続きへの感情的な反発も出ている。明らかにマイナンバー制度への誤解や曲解を基にした書き込みも目立つ。

マイナンバー制度は、設計段階からプライバシー保護や情報セキュリティを確保する何重もの安全策が盛り込まれている。マイナンバーの利用目的は法律で限られる。個人が自らの意思で番号を提供して、受け取った側は厳格な本人確認をしなければならない。それによって、なりすましや不正利用などを防ぐ仕組みだ。

しかし目前で混乱が起きれば、細かな制度の仕組みや理屈よりも、感情的な反発が増幅しやすくなる。とりわけマイナンバー制度との接点となる自治体の窓口や、企業では混乱が起きやすいだろう。日本に住むほとんどの人が対象である以上、これまでの制度変更とは影響が及ぶ範囲が桁違いに広い。ひとたび“絵になる”騒動がネットやテレビの映像を通じて拡散してしまうと、その矛先は政府や自治体だけでなく、企業にも及ぶ恐れがある。

(次ページ)ワーストケースを想定した対応を ・・・・・・・(略)・・・

●日本を狙うサイバー攻撃「ブルーターマイト」、手口がさらに巧妙に

ハーバービジネスオンライン 2015年08月22日

情報セキュリティソリューションを提供するカスペルスキーの調査分析チーム(GReAT)によれば、日本を狙った標的型攻撃(APT)「Blue Termite:ブルーターマイト」の新たな動きを観測したという。

APT攻撃「ブルーターマイト」とは、日本国内の組織に標的を絞ったAPT攻撃で、感染は非常に多くの業種に広がっている。通常は国外に設置されている攻撃者の指令サーバーのほとんどが国内に設置されているのも特徴的で、これは日本の組織が海外からの通信を遮断したり、特定を困難にするための処置と考えらるという。また、従来は、標的型攻撃メールによって感染する手法がメインだった。

しかし今回、同社はこうした感染手法の新しい手口を観測したという。それは、これまでの標的型攻撃メールに加えて、新たにWebブラウザなどを介してユーザーに気づかれないようにダウンロードさせるドライブバイダウンロード攻撃という感染手法である。また、攻撃に用いられるマルウェアも変化しており、より標的型に特化したカスタマイズが施されるようになった。

実際の攻撃は段階ごとに異なるマルウェアやツールなどを駆使し、複雑なものになっている。

カスペルスキーの分析では、その流れは以下のようになっているという。

<第一段階>ソーシャルエンジニアリングやそれまでに窃取した情報を元に標的を定め、メールやドライブバイダウンロードを駆使して「Emdivi t17」に感染させる。バックドアを仕掛け、感染先の端末を指令サーバーの配下におく。

<第二段階>「Emdivi t17」を経由して感染先の情報を調査・収集し、上位版である「Emdivi t20」に感染させる。次の段階で用いられるほかのマルウェアや攻撃ツールも設置され、組織内の別の端末に感染を広げるケースも。

<第三段階>感染先の端末内で収集した機密情報や重要情報を窃取。収集ならびに窃取した情報を元に、次の標的へと攻撃を拡大するとともに、ホスティング事業者などに侵入した場合は、新たな指令サーバーとしてのインフラの構築も行う。

段階を追ってマルウェアが「バージョンアップ」されていくのは実に恐ろしい手法だ。

これにより、感染被害が数の上でも範囲においても拡大しており、さらなる情報漏洩を含む被害が予想される。十分な対策が取られていたと思われる国の機関や大企業でも侵入と漏洩の被害にあっている現状、さらにいえば、マイナンバーの導入やオリンピックの開催など攻撃がますます増してくるであろう環境的な要因も考えれば、今後は総合的な対策を根本的に見直すと同時に、インシデント情報の共有とその有効活用の仕組みが早急に求められるだろう。

参照:カスペルスキー

<文/HBO取材班>

| Trackback ( )

|

今年、個人情報流出で混乱した「基礎年金」の番号との連結を延期させることで 野党と調整、改正法成立の見込みと報道されている。

政府は何としてでも、マイナンバーのスタートを切りたい様子。

★《マイナンバー個人カード、会社で一括申請可能に》企業にも、サービス。居住地の自治体職員でなく、企業が立地する自治体の職員が立ち会って、本人確認をまとめて済ませる。穂人が楽、それと、会社も集める手間が楽になる。

そんな最近の動きを記録した。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●政府広報 マイナンバー制度のポイント

3.自分のマイナンバーはどう知るの?平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。

市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。外国籍でも住民票のある方は対象となります。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。

・・・・・・・・・・・

|

●マイナンバー、年金連結延期 改正法成立へ

産経 2015.8.22

政府・与党は21日、国民一人一人に個人番号を割り当てるマイナンバー制度と基礎年金番号との連結の開始時期を、当初予定の来年1月から延期する調整に入った。日本年金機構の情報流出問題を受け、再発防止策が図られるまで先送りする。延期期間は半年から1年の方向だ。

民主党が年金との連結延期を求めており、今国会に提出中のマイナンバー法改正案に連結時期延期の修正を盛り込む方向。与党は修正を受け入れる方針で、法案は今国会で成立する見通しとなった。法案は衆院通過後に年金情報流出問題が起き、参院での審議が止まっていた。

年金番号と連結すれば、年金機構内部でマイナンバーが使えるようになり、利用者の相談に応じやすくなる。

平成29年1月からはマイナンバーを労災保険など他の制度と連携させ、給付調整などに使う予定だったが、この時期も延期する方向だ。

改正案は、国民全員に割り当てる個人番号を、30年から金融機関の預金口座にも適用するとの内容。マイナンバー制度では、年金受給に必要な書類が簡略化できるようになる。

●マイナンバー制度、基礎年金番号との連結延期へ

スポニチ 2015年8月22日

国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、日本年金機構の個人情報流出問題を受けて、政府は来年1月に予定されている基礎年金番号との連結を延期する調整に入った。

延長期間は半年から1年の方向。国や自治体が社会保障や納税関連の情報を効率的に管理できるようにするための制度だが、政府関係者は「これ以上の情報流出は許されないので体制を万全にしたい」と話す。

同制度は10月から個人番号が通知され、来年1月からスタート。政府や自治体のセキュリティー対策の強化が急務になる。

●マイナンバー個人カード、会社で一括申請可能に

読売 2015年08月21日

国民一人ひとりに12桁の番号を割り振る共通番号(マイナンバー)制度で、政府は、企業が立地する自治体の職員が各社に出向いて本人確認することを条件に、個人番号カード(マイナンバーカード)の発行を希望する社員からの申請を、企業が一括して行えるようにする。

社員は自治体の窓口に足を運ばなくても済み、企業や市町村も事務負担が軽くなる。

マイナンバー制度では10月から、世帯ごとにマイナンバーの番号が入った通知書とカードの申請書が郵送される。申請は任意だ。政府は本人確認を徹底するため、各個人が居住地の自治体窓口で申請するか、郵送で申請した後に窓口でカードを受け取る手続きが必要と判断していた。

しかし、マイナンバー制度を円滑にスタートさせるため、より柔軟な運用を認めることにした。居住地の自治体職員でなく、企業が立地する自治体の職員が立ち会って、本人確認をまとめて済ませる。自治体職員は、申請書類に添付された顔写真と、申請者が一致しているか確かめて、不正利用を防ぐ。

企業は納税処理のために社員のマイナンバーを把握する必要があるが、一括申請で簡単にマイナンバーを集められるメリットもある。カードは、本人限定の受け取りで自宅などに郵送される。

マイナンバーカードは、顔写真や氏名、マイナンバーなどが記載され、公的な身分証明書など様々な用途に使われる。

●マイナンバー:企業が従業員分一括申請OK 学校や役場も

毎日新聞 2015年08月21日

政府は来年1月から希望者に配られるマイナンバーカードについて、企業が従業員分をまとめて申請できるようにする。企業が立地する自治体の職員が職場に出向いて本人確認をすることが条件。従業員のカード申請や受け取りが簡単になり、カードの早期普及につながるとみている。学校や役場などでも一括申請を認める方針だ。

マイナンバーカードは番号や氏名、住所、本人の顔写真などを表示し、ICチップを搭載したカードで、身分証明書として使える。10月から番号とともにカードの申請書が全世帯に郵送される。希望者が申請書や顔写真を市区町村に提出すると、来年1月から市区町村の窓口で本人確認をした上で、無償でカードを受け取れる。

政府はカードの早期普及を促すには、個人の申請・受け取りの他にも、多様な手段を準備した方がよいと判断。企業が希望する従業員から申請書を集め、一括申請する方法を導入することにした。企業が立地する自治体の職員が職場に出向き、申請書の顔写真で従業員の本人確認をして不正利用を防ぐ。カードは従業員に直接郵送することを想定しており、従業員は受け取りのために市区町村窓口へ出向く手間が省ける。

企業は納税処理のために従業員のマイナンバーを把握する必要がある。企業がカードを一括申請できるようになれば、従業員から番号を集めやすくなるメリットもある。

また、一部の学校で「カードを学生証として利用したい」との要望があり、学校が学生分を一括申請することも検討している。

一括申請が実現すれば、カードの受け取りに伴う自治体窓口の混雑緩和や事務負担軽減にもつながる。ただ、大企業が集積する都市部の自治体は、従業員の本人確認のために職場に出向く負担が増す可能性もある。【柳原美砂子】

| Trackback ( )

|

「マイナンバー」への対応が現実的になる。番号が通知されるのが10月から。年明けからはカード交付も。

だんだんと懸念の声も広がっている。

わかりやすかったのは西日本新聞の「【見解】『マイナンバー』利便性か管理強化か」。

★《-マイナンバー記入を拒否する人への対応は。

「例えば源泉徴収票について税務当局は、会社側が従業員に何度尋ねても答えてもらえないならば、書かなくていいとの立場だ。個人情報だからと住所を教えたくないという人がいるのと同じで、実務上の大きな障害になるとは思わない」》

★《-日本年金機構がサイバー攻撃を受け、125万件の個人情報が流出した。マイナンバー制度にも懸念が高まっている。

「年金機構はウイルス感染が分かった後の5月29日に“インターネット接続を遮断した”と説明したのに、実際にはしばらく接続していた。マイナンバーを取り扱う部署のセキュリティー意識が極めて低いことが浮き彫りになった。今回の年金機構と同様、多くの行政機関がインターネット接続された端末でマイナンバーの一部を取り扱うだろう。こんな状態で制度が始まれば情報流出が再発するのは確実だ。》

★《-海外では共通番号や社会保障番号を悪用して借金をしたり、買いものをしたりする「なりすまし被害」が多発している国もある。

「社会保障番号の民間利用が広がっている米国ではなりすましの被害額が年間1兆円以上とされる。国民総背番号制を導入している韓国でも情報漏えいが社会問題になった。国際的に番号制度は市民にはデメリットが大きいというのが共通認識になっている。》

「賢者の知恵 2015年08月07日 週刊現代」《10月あなたの「マイナンバー」が届かないこのままでは住基ネットの二の舞になる 現場はすでに戦々恐々!》も端的。

★《マイナンバーとともに名前と顔写真、生年月日、住所などが記されたICカード「個人番号カード」が来年1月以降交付されるが、これは希望者のみ。必ず申請しなければならないわけではないから、焦って役所に駆け込むことはない。

「個人番号カードを身分証として持ち歩くつもりがない場合は、通知カードを自宅に保管しておいて、必要な時にだけ見るようにするといいと思います。番号を覚えておく必要は必ずしもありません。銀行の口座番号とか、クレジットカードの番号と同じような重要度だと考えてください。》

こんなことから、当面はマイナンバーは極力使わない、年明けからの「カード交付」は申請制だから、カードは不要、持ち歩かない、そんな自衛策は必要と考える側。

ということで、ブログには上記の他、次の2つを記録しておく。

●10月通知のマイナンバー、52%内容知らず/読売 2015年08月09日

●「マイナンバー制度が理解できない」の声が約2割マイナンバー実施直前、国民にはまだ説明を求めている!/産経ビズ 8.7

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●10月通知のマイナンバー、52%内容知らず

読売 2015年08月09日

読売新聞社は、国民一人ひとりに12桁の番号を割り振る共通番号(マイナンバー)制度について、全国世論調査(郵送方式)を実施した。

制度を「知らない」と答えた人は6%で、「名称は知っているが、内容は知らない」の46%と合わせると、内容を知らない人が52%だった。「知っている」と答えた人は、「よく」の3%と「ある程度」の43%の合計で46%だった。