マイナンバーや個人情報の漏洩が絶えないから、今朝はその関係のことを見た。

一番面白かったのは、10月8日の時事通信「進まない証券マイナンバー=年末期限」。

≪マイナンバーの届け出を義務化したので、通知しないまま期限を過ぎると「違法状態」となるが、罰則などはなく、届け出をしなくても影響はない≫

・・・要するに、ほっとけばいいってこと、かな。

ということで、今日は現状として以下を記録。

なお、今朝の気温は9度。ウォーキングは快適。昨日10月25日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4.148 訪問者数1,291」。

●商品券支給、番号カード活用=コスト削減と制度普及狙う-消費増税対策案マイナンバー/時事 2018/10/22

●プレミアム商品券、マイナンバーで加算 消費増税対策 /日経 2018/10/24

●個人情報 マイナンバーなど漏えい157件 6割が民間/毎日 2018年10月15日

●<仙台・太白区>マイナンバー通知カード 122人分所在不明/ 河北 2018年10月13日

●いまだ半数未満、銀行へのマイナンバー提供 /日経 2018/9/27

●もう一つの「出口問題」 マイナンバーが高齢投資家に退場迫る?/ QUICK Money World 2018/10/18

●進まない証券マイナンバー=年末期限、周知強化が課題/時事 2018/10/08

●1件10円のマイナンバー照会手数料 政府内で検証へ/朝日 2018年10月12日

●記者の眼 「盗まれて困る情報はない」の大嘘、中小企業経営者の危うい意識/日経 xTECH(クロステック)2018/10/02

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●商品券支給、番号カード活用=コスト削減と制度普及狙う-消費増税対策案マイナンバー

時事 2018/10/22

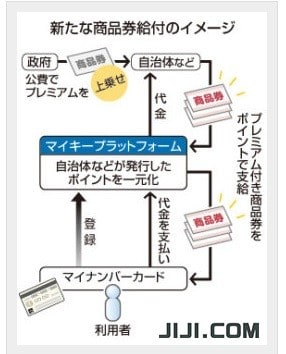

消費税率10%への引き上げに備えた景気対策として政府・与党が検討する「プレミアム付き商品券」の支給に当たり、マイナンバー(個人番号)カードを活用する案が浮上していることが22日、分かった。紙の商品券に比べコストが削減でき、番号カードやキャッシュレス決済の普及も後押しする。年内の対策取りまとめに向け、導入の可否を含めた調整が加速する見通しだ。 消費税率10%への引き上げに備えた景気対策として政府・与党が検討する「プレミアム付き商品券」の支給に当たり、マイナンバー(個人番号)カードを活用する案が浮上していることが22日、分かった。紙の商品券に比べコストが削減でき、番号カードやキャッシュレス決済の普及も後押しする。年内の対策取りまとめに向け、導入の可否を含めた調整が加速する見通しだ。

プレミアム商品券は、自治体や商工団体が発行する商品券に、公費で一定のプレミアムを上乗せする仕組み。上乗せ率が3割の場合、1万円で購入した商品券で1万3000円分の買い物ができ、お得感を高めて消費を促す効果が期待される。政府は2014年度補正予算で2500億円を計上し、大半の自治体が発行した。

公明党の山口那津男代表が今月中旬、19年10月の消費税増税対策として実施に前向きな考えを表明したのを機に政府・与党内の検討が本格化。事業費は数千億円に達する可能性がある。前回実施時は公費支出の事務経費が500億円超に達したほか、1人で大量の商品券を入手した不適切な使用例も見られ、改善が課題となっている。

そこで浮上したのが、自治体などが発行したポイントを番号カードを通じて一元管理する試験的な公的制度「マイキープラットフォーム」を活用する案だ。利用者がこの仕組みを使って自治体などからポイントを購入し、公費でプレミアムを上乗せしてクレジットカードなどで使えるようにする方法が想定される。商品券の発行コストを抑制でき、不正も防ぎやすくなる。

●プレミアム商品券、マイナンバーで加算 消費増税対策

日経 2018/10/24

2019年10月の消費増税に備えた景気下支え策を巡り、財務省と総務省はマイナンバーカードにためられる自治体のポイント制度を「プレミアム商品券」に活用する検討に入った。自治体がポイントの形で商品券を発行した場合、紙の商品券よりも上乗せ分を優遇する方向だ。利用者が広がっていないマイナンバーカードの普及にもつなげる狙い。

プレミアム商品券は、購入価格に一定額を上乗せして買い物ができる仕組み。利用できる…

●個人情報 マイナンバーなど漏えい157件 6割が民間

毎日 2018年10月15日

政府の個人情報保護委員会は15日、マイナンバー制度で割り振られた個人番号を含む情報に関し、漏えいなどのトラブルが4~9月の半年で157件報告されたと発表した。このうち民間事業者が約6割を占めた。ただ、273件だった前年同期から大幅に減少した。従業員の住民税額通知書に番号を記載するようになった前年は誤送付などが相次いでいた。

157件の内訳は民間事業者が94件で最も多く、市町村など地方公共団体は49件、国の行政機関などは1…

●<仙台・太白区>マイナンバー通知カード 122人分所在不明

河北 2018年10月13日

仙台市は12日、太白区戸籍住民課が保管するマイナンバー通知カードのうち、122人分が所在不明になっていると発表した。管理簿に記載された数より、実際の数が少なかった。

●いまだ半数未満、銀行へのマイナンバー提供

日経 2018/9/27

野村総合研究所(NRI)は2018年9月26日、金融機関の投資信託や証券特定口座を保有する個人にマイナンバーの提供状況をアンケート調査した結果を公表した。銀行の投資信託口座のみの保有者のマイナンバー提供は半数未満となったという。証券会社に比べて銀行への届け出が進んでいない傾向があるとしている。

証券会社に「提供していない」と回答した特定口座保有者に証券会社からのマイナンバー提供依頼の有無を質問したところ、「依頼されたことがある」との回答は36.9%、「依頼されたことはない、おぼえていない」との回答は63.1%になった。

・・・(略)・・・金融機関の有価証券口座を保有する個人は2019年に最初の分配金・売却代金などを受け取る前の2018年末までにはマイナンバーを届け出ることが法律で義務付けられている。

●もう一つの「出口問題」 マイナンバーが高齢投資家に退場迫る?

QUICK Money World 2018/10/18

・・・(略)・・・業界全般に関わる話として今年12月に迫った個人投資家のマイナンバー提出期限にも高齢化の影響が出るのではないかと危惧する。

2016年より証券会社で口座を開く際にはマイナンバーの提供が必要となったが、それ以前に口座開設した個人投資家には猶予期間が設けられていた。その期限が18年末だ。

S氏は「マイナンバー提供をしていない高齢投資家が多いとみられ、提供の煩わしさなどから年末で市場から退場する投資家が出るのではないか」とみる。

●進まない証券マイナンバー=年末期限、周知強化が課題

時事 2018/10/08

株や投資信託などの取引に必要となるマイナンバー(社会保障と税の共通番号)の届け出が進んでいない。証券会社への提出期限が2018年末に迫る中、日本証券業協会は「多くの投資家に知られていない」と焦りを隠さない。19年度税制改正要望で優遇措置を求めるなど、制度の認知や理解の拡大を図る構えだが、マイナンバーへの警戒感も根強いだけに効果は未知数だ。

日証協によると、証券会社の個人口座のマイナンバー取得率は6月末で47.7%と半分以下。日証協は「年末までに大きく取得率を上げるのは難しい」と明かす。大手証券関係者も「適切に管理されるのか心配だ、といった声をよく聞く」と浮かない顔だ。マイナンバー提出を理由に、取引をやめる人もいるという中で、届け出を一気に加速させるのは容易ではない。

日証協は8月から、ホームページ上の広告を増やすなど周知を強化。税制改正要望では、投資家向けの告知促進策として、マイナンバーを提供した際の所得税の特別控除を盛り込んだ。

マイナンバーは、証券会社に提供された後、税務署に伝えられ、投資家が確定申告した際の記録照合などに使用される。政府は16年、行政の効率化などを理由に、3年の猶予期間を設けた上で届け出を義務化。通知せずに期限を過ぎると「違法状態」(内閣府番号制度担当室)となる。ただ、罰則などはなく、届け出をしなくても、株式売買など取引への影響はないという。

マイナンバーをめぐっては、生命保険で保険金などを受け取る際にも届け出が必要だが、件数は少ない。銀行の預金口座は、今年から任意で提出を求めることになっている。マイナンバーは金融取引で定着するのか。証券での成否が試金石となりそうだ。

●1件10円のマイナンバー照会手数料 政府内で検証へ

朝日 2018年10月12日15時25分 大鹿靖明、座小田英史

マイナンバーを使って個人情報を照会するたびに総務省所管の団体に手数料を支払うしくみについて、原則1件10円という手数料の妥当性を検証する動きが政府内で出ている。手数料の負担が健保組合の財政に跳ね返る可能性があるほか、一部の経済団体からも行政コストの根拠が不透明だとの声もあがっている。

マイナンバーは、総務省所管の「地方公共団体情報システム機構」(J―LIS)が運営する住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を土台にしている。住基ネットは、住民基本台帳の4情報(住所、氏名、性別、生年月日)からなり、行政機関などから照会があると、J―LISが原則1件10円の手数料を徴収している。

2002年から徴収している手数料の根拠についてJ―LISは「システムの運用にかかる費用を照会件数で割り戻した」と説明する。これに対し、政府の規制改革推進会議・行政手続部会では、不透明な行政コストだと指摘する意見が出ており、手数料が妥当か検証を始める。

●記者の眼 「盗まれて困る情報はない」の大嘘、中小企業経営者の危うい意識

日経 xTECH(クロステック)2018/10/02 井上 英明

敵の弱点を狙う――。言うまでもなく勝負事に欠かせない鉄則だ。今このときも誰かが誰かにしかけているサイバー攻撃で言えばどうか。効率を求める攻撃者が狙う「弱点」はセキュリティ意識の低い人や組織となるだろう。

ここ数年、大規模な情報漏洩事故が相次いだりマイナンバー制度が始まったりしたため、大企業や官公庁自治体は急ピッチでサイバー攻撃対策の高度化やインシデント(セキュリティ事故)対応組織の設置を急いできた。その流れから置いていかれている「弱点」の1つが中小企業である。

政府も中小企業の弱点を認識

中小企業庁によれば、国内企業382万社の99.7%が中小企業だ。中規模企業が14.6%の55万7000社、小規模事業者が85.1%の325万2000事業者という内訳である。製造業やインフラ事業者といった大企業は多くの取引先から部品や原材料を調達するサプライチェーンを構成し、その取引先のほとんどは中小企業である。

「今、サイバー攻撃が起こるところは中小企業になっている。大企業や官公庁を直接狙うのは勇猛果敢な攻撃者だけ。ほとんどはサプライチェーンの末端への侵入を足がかりに、大企業や官公庁を攻めようとしている」。PwCサイバーサービスの名和利男最高技術顧問はこう現状を明かす。名和氏は日本のサイバーセキュリティ専門家の第一人者であり、今も現場で事故対応に当たりつつ、経済産業省をはじめとする政府の様々なセキュリティ関連委員会に参画している。

攻撃の矛先が大企業から中小企業に移っている根拠を示す明確な統計データは今のところ見当たらない。ただ、名和氏は大企業からインシデント対応の依頼を受けると「取引先の中小企業に行ってほしい、そこで事故が起こった」と言われるケースが増えているといい、最前線でその変化を感じているのだ。

これは政府も同様だ。国のサイバーセキュリティ戦略を舵取りする内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が2018年7月に公表した「サイバーセキュリティ2018」の準備資料「次期サイバーセキュリティ戦略骨子」では「IoT(インターネット・オブ・シングズ)、重要インフラ、サプライチェーンを狙った攻撃などにより、国家の関与が疑われる事案も含め、脅威は深刻化・巧妙化。経済的・社会的損失のリスクも指数関数的に拡大」しているとの認識を示している。そして「経済社会の活力の向上および持続的発展」に向けた施策の1つに「多様なつながりから価値を生み出すサプライチェーンの実現」を挙げ、その例に「中小企業の取り組みの促進」を掲げている。

学ぶ機会のない中小企業

実際の中小企業のセキュリティ意識はどうなのか。名和氏は今年、40歳未満の中小企業の経営層や管理職が参加する公益社団法人日本青年会議所から個人として委託を受けて、会員1000社を対象に中小企業のサイバーセキュリティに関する意識調査を実施した。ITが自社の業務に必須かを尋ねたところ、「必須」と「一部必須」の合計が95.9%であり、中小企業であってもITと業務が不可分になっていて、インシデントが発生すれば事業停止のリスクを抱えていると分かった。

セキュリティリスクをどう認識しているかを聞くと、1位は「経営者が経営リスクの1つとして認識している」で47.2%で、2位は「セキュリティリスクがよく分からない」で36.9%だった。経営リスクであるとの認識は広まっているものの、実際にセキュリティリスクの管理体制を構築しているかを質問すると、1位は「考えていない」で61.8%という結果だった。

この結果は帝国データバンクが2018年5月に事業継続計画(BCP)に関して調査した結果と符合する。帝国データバンクの調査では「BCPを策定している」「策定中」「策定検討中」とした4492社の35.1%が「事業の継続が困難になると想定しているリスク」に「情報セキュリティ上のリスク」を挙げた。順位は4位で、1位は地震や風水害といった自然災害(69.1%)で、2位は設備の故障(40.7%)、3位は火災・爆発事故(35.3%)だった。

・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

先日のニュースで、「運転免許証の有効期限を西暦表記にする」旨と流れた。

私自身は、ずっと以前から「元号は基本的には使わない」ということを原則にしてきた。窓口などでしょっちゅうあったけど、「元号は使わない」というと、手続き書類などに「もともと印刷されている元号を横線を引いて消して、訂正印を押せばいい」これは、国機関の対応。

裁判などでも、訴状や準備書面等こちらから発する文書は西暦で通した。文中の表現などは、事案・述べたい内容・引用もとなどなどにより混在させるという、人迷惑なことを続けてきた。

ともかく、西暦で表記は歓迎。

前記ニュースで「既に有効期限が西暦で表記されているマイナンバーカードも参考にした」旨もあった。

そこで、最近のマイナンバーのことを確認した。以下を記録しておく。

●記者の眼 もう笑えないマイナンバーとマイナンバーカードの混同/日経コンピュータ 2017/04/17

●運転免許証の有効期限、西暦表記に 19年3月ごろから/ 朝日 2018年8月2日20時27分/

●医療版マイナンバー導入へ 2020年度から本格運用/朝日 2018年7月27日06時26分 黒田壮吉、西村圭史

●スマホへの「マイナンバー機能搭載」にむけ法改正へ…ネット上には「怖い」という声も/IRORIO(イロリオ) 2018/07/29 長澤まき

●マイナンバーを異なる法人へ誤送信、システム処理ミスで - 上越市/Security NEXT - 2018/06/25

●マイナンバー含む課税資料を一時紛失、通知遅延も - 川崎市/Security NEXT - 2018/06/19

●使えないマイナンバー/日経コンピュータ 2018/01/22 大豆生田 崇志

なお、今朝の気温は23度。猛暑に慣れた身体は涼しさを感じている。快適にウォーキング。昨日8月7日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数3.773 訪問者数1,224」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●運転免許証の有効期限、西暦表記に 19年3月ごろから

朝日 2018年8月2日20時27分 編集委員・吉田伸八

警察庁は2日、運転免許証に記載されている年月日のうち、有効期限の部分を元号から西暦表記に変更する方針を決めたと発表した。外国人の免許保有者の増加などを背景に、よりわかりやすくするのが目的と説明。来年5月の改元とは「直接関係はない」としている。

警察庁は、有効期限に「平成」の文字を記載しないとする道路交通法施行規則改正案をまとめ、6日からパブリックコメントを募った上で改正する方針。システム改修などの準備に伴い都道府県警ごとに異なるが、来年3月ごろから発行される運転免許証で西暦表記が始まる。生年月日や交付日、免許種別ごとの取得日はこれまで通り元号で表記する。

外国人の運転免許保有者数は年々増え、昨年末時点で約86万8千人。全保有者の1%超という。

政府は、改元後も行政手続きで使用する証明書や書類は元号表記を継続する方針を示している。警察庁は運転免許証について「基本的に元号を使うことに変わりはなく、あくまで例外的な変更」と説明している。既に有効期限が西暦で表記されているマイナンバーカードも参考にしたという。

|

●医療版マイナンバー導入へ 2020年度から本格運用

朝日 2018年7月27日06時26分 黒田壮吉、西村圭史

厚生労働省は26日、マイナンバーの医療版とも呼ばれる「医療等ID」を導入することを決めた。個人の健診結果や診療録(カルテ)などの生涯にわたる医療情報が、病院が変わっても確認できるようになる。救急車で運ばれた際の適切な治療や、転院に伴う無駄な検査の減少にもつながると期待される。2020年度に本格運用が始まる。

IDは新たに発行するのではなく、20年度中に個人単位化する公的医療保険の被保険者番号を活用する。現状の番号は原則として世帯ごとに管理され、転職や引っ越しなどで健康保険の加入先が変わると、情報が引き継がれなかった。

IDなどの情報は、診療報酬の…

●スマホへの「マイナンバー機能搭載」にむけ法改正へ…ネット上には「怖い」という声も

IRORIO(イロリオ) 2018/07/29 長澤まき

スマホに「マイナンバーカード機能」が搭載されるようになると報じられ、注目が集まっている。

スマホに「マイナンバー機能」搭載へ

政府は「マイナンバーカード」の利用促進に向けた取り組みを進めている。

生活に身近なサービスへのアクセス手段の多様化を進めることでマイナンバーカードの利便性向上が促進されると考え、パソコンのカードリーダーだけでなく「スマホ」や「テレビ」などからもアクセス可能となるよう検討を実施。

スマホにマイナンバーカード機能を搭載すれば、同カードが手元になくてもスマホだけで本人確認などが可能になる。

「転売防止」や「東京五輪」など活用が検討

スマホへの機能搭載で、インターネットバンキングへのログインや残高照会、クレジット決済、健康保険の資格確認、電話受付時や電話応答システムにおける本人確認、お薬手帳や母子健康情報の閲覧など、さまざまな活用が想定される。

深刻な社会問題となっている「チケットの不正転売」でも、購入した本人がマイナンバー機能を搭載したスマホで入場することで不正転売を抑制へ。

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックにおいて、マイナンバーカード機能を搭載したスマホによるチケットレス化やセキュリティ面で活用することなども検討されている。

来年の通常国会に「関連法案」提出へ

スマホのSIMカード等への搭載に向けて、政府は法制度(公的個人認証法)の検討を行っている。

読売新聞によると、マイナンバーカードのICチップには本人確認のための電子証明書が記録されているが、現行法では「二重発行」が禁止されているため、法を改正しスマホ1台分だけ複製を認める方針だそう。

来年の通常国会に関連法案を提出するという。

海外でも公的証明書の「デジタル化」

公的証明書を「デジタル化」する動きは、海外でも進められている。

エストニアは2002年から行政サービスの電子化促進を進めており、2002年に日本のマイナンバーに相当する国民ID番号が記された「e-IDカード」をスタートし、15歳以上に電子IDカードの所有を義務付けた。2007年にはモバイルIDを導入。また、各種申請・納税から投票まで、多くの手続きが電子化されている。

フィンランドでは「運転免許」をスマホの中に取り込んでデジタル化する試みが展開されているそう。また、イギリスにある世界最大の特殊印刷会社は、パスポートをスマホで表示する「電子パスポート」のテストを行っているという。

●マイナンバーを異なる法人へ誤送信、システム処理ミスで - 上越市

Security NEXT - 2018/06/25

新潟県上越市において、5月21日にマイナンバー含む市民税、県民税の特別徴収税額通知のデータを、異なる法人へ送信するミスが発生した。

同市によれば、市民税、県民税の特別徴収税額通知のデータを、本来送るべき特別徴収義務者ではなく、無関係の法人へ誤って送信したもの。誤送信したデータには、26人分の氏名やマイナンバー、住所、税額などが含まれる。

5月21日、336法人に対し、9532人分のデータを送信したところ、同月23日に1法人から第三者の個人情報が送信されたと連絡があり、問題が判明した。

給与所得者異動届出書の異動処理を行った際、システムの処理に問題があり誤った法人コードが付与され、その後の点検作業でも見落としたことが原因だという。

誤送信したデータはすべて削除されているとし、誤送信先から外部への流出については否定。また他データについては再点検を実施しており、誤りがないことを確認している。

●マイナンバー含む課税資料を一時紛失、通知遅延も - 川崎市

Security NEXT - 2018/06/19

神奈川県川崎市は、マイナンバーを含む給与支払報告書が一時所在不明となっていたことを明らかにした。課税処理が遅延し、期限までに税額の通知ができないなど影響が生じたという。

同市によれば、個人市民税、県民税の税額決定通知に必要な給与支払報告書が、一時的に所在不明となったもの。

所在不明となったのは1社分の給与支払報告書で、従業員39人分の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、給与収入額、所得控除の内訳のほか、給与支払者である事業者の名称、所在地、法人番号、受給者人数などの情報が記載されている。

5月22日に事業者からの問い合わせを受けて調査したところ、課税額決定のための処理が行われておらず、給与支払報告書も見当たらないことが判明した。

給与支払報告書が同市へ送達された記録は残っており、庁舎内で紛失した可能性があるとして探索したところ、6月1日に廃棄を予定している文書のなかから発見されたという。

同市では、対象となる事業者に説明と謝罪を実施。課税処理を行い、納税回数の減少により毎月の負担額に影響が生じないよう処理した。また、申し出を受けた1人について、マイナンバー変更の手続きを行ったとしている。

●使えないマイナンバー

日経コンピュータ 2018/01/22 大豆生田 崇志

日本に住む全ての人に唯一無二の12桁の番号を付与したマイナンバー(個人番号)制度が、2017年11月に転機を迎えた。制度の目的である行政事務の効率化や国民の負担軽減につながる「情報連携」が本格運用に入ったからだ。ところが自治体関係者によると住民の手続きは従来通り。手間のかかる添付書類を提出する必要があるなど、現状の仕組みは形骸化している。マイナンバーカードの普及率は2年経っても約1割にとどまり、カードの知識も正確に伝わっていない。政府がシステム整備に約3000億円超とされる費用を投じたにもかかわらず、なぜ、こんな事態に陥っているのか。実態と処方箋を探った。

目次

「文句は大歓迎」、待ったなしのマイナンバー制度改革

情報連携の不備をはじめとする課題を解決してマイナンバー制度の理想を実現するため、マイナンバー制度の陣頭指揮をとってきた内閣府大臣官房番号制度担当室長で副政府CIOの向井治紀・内閣審議官は紙のやり取りを前提にした省庁や自治体のシステムを変えて職員の仕事の進め方を見直し、事務手続きを効率化する必要性を…(2018/1/24)

普及率9.6%のマイナンバーカード、仕様上の「欠陥」

2017年8月末時点のマイナンバーカードの普及率は人口比で9.6%。申請すれば無償でもらえるにもかかわらず、交付枚数は約1230万枚と低調である。マイナンバーカードの普及状況はマイナンバー制度が定着するかどうかを左右する。(2018/1/23)

機能不全のマイナンバー情報連携、DV被害者に影響も

マイナンバー制度の根幹を成す「情報連携」が試行期間を経て本格運用に入った。省庁や自治体などがそれぞれ管理する個人データをやりとりする。非効率な行政事務を一気に効率化できるはずだったが、実態は理想とはほど遠い。(2018/1/22)

|

●記者の眼 もう笑えないマイナンバーとマイナンバーカードの混同

日経コンピュータ 2017/04/17

大豆生田 崇志

世の中には、最後の一文字が違うだけで意味が全く異なる言葉がある。例えば、「被告」と「被告人」は使われる場面が違う。被告は民事訴訟で訴えられた側だ。被告人は、犯罪の嫌疑を受けて起訴された者で、こちらは刑事訴訟になる。

筆者が通信社の記者として裁判の記事を書くときに、被告と被告人を書き間違えてはならないと教え込まれた。民事裁判と刑事裁判の区別すらできていないということになるからだ。だが、メディアの多くは被告に統一してしまっている。

一文字ではないものの、最後の単語を省略して使ってしまっているために、現在も混乱を招いている事例がある。「マイナンバー」と「マイナンバーカード」である。

ITproの読者にとってはもはや、いわずもがなだろう。マイナンバーは、国内に住む一人ひとりに振られた12桁の番号である。マイナンバーカードは、希望者に配られる顔写真が入った身分証となるカードだ。

カード裏面にマイナンバーの記載はあるものの、カードの内蔵ICチップに搭載された公的個人認証(JPKI)を利用する場合、マイナンバーそのものは利用しない。JPKIは民間企業が既存のIDやパスワードの組み合わせよりも安全で強力な本人確認の手段として使える。マイナンバーカードを使うという場合は、一般にJPKIを使うことを指す。

ところが、メディアの報道では「マイナンバー」と「マイナンバーカード」を混同した状態が続いている。マイナンバー制度は日本に住む全ての人がユーザーである。ユーザーが理解できない仕組みは、どんなに優れていても機能しない。つまり、現在のままではマイナンバー制度が機能しない恐れが高い。

メディアでの混同収まらず

メディアの混同の例を紹介しよう。「図書館や病院など公共施設、『マイナンバー』で利用、総務省方針」。これは2016年8月27日付の日本経済新聞夕刊に掲載された記事の見出しだ。ところが、本文を読むと「利用者が施設でマイナンバーカードを提示すれば施設の利用に必要な情報を呼び出せるようにする」とある。マイナンバーは使わない。

「契約書、ネットで発行、マイナンバーが『社印』代わりに、総務省」。日本経済新聞朝刊の2017年1月15日付に載った見出しである。これも本文を読むと、「印鑑代わりにマイナンバーカードを使って電子書類を発行できる」とある。見出しのマイナンバーとは関係ない。

もう最近はこんな混同は起きないだろうと思っていたら、そうではなかった。2017年3月21日付の日本経済新聞朝刊に「三菱UFJの住宅ローン契約、マイナンバーで可能に」という見出しを目にしてしまった。ここまでくると、もはや勘違いだと笑えない。

いずれも見出しはマイナンバーなのに、本文はマイナンバーカードになっている。見出しの字数の制約で「カード」の3文字を略しても違いはないと判断したのだろうか。あるいは違いを分かっていても、見出しなら略しても良いと判断したのかもしれない。

だが、それは被告と被告人の違いを分かっていないくらいに略してはいけない文字だ。マイナンバー制度では、この2つは全く違う。これでは、行政機関が保有する個人データに様々な情報が、マイナンバーでひも付けられるという誤解を招いてしまう。公平を期すために付言すると、他の新聞やテレビでも似たような状態である。

もう混同はなくなるだろうと思ったのは、内閣官房が2017年1月13日に、わざわざ「マイナンバーとマイナンバーカード」と題した新たな資料をマイナンバー制度を説明するWebサイトに掲載したからだ(図)。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

マイナンバーに関しての漏洩が拡大している。そうなのに政府は、利用・連携拡大を進める。

今度は、戸籍と連携させようという。

信濃毎日は社説(5月28日)で、★≪マイナンバー 戸籍との連携は慎重に/「戸籍情報をマイナンバーと連携させる方針を政府が固め、意見公募(パブリックコメント)を始めている。」としている。

他方で、漏洩拡大は政府が認めている。

12日の時事通信は★≪マイナンバー漏えい大幅増/政府は12日午前の閣議で報告を決定≫とし、

毎日新聞は★≪政府の個人情報保護委員会は12日、個人情報漏れなどマイナンバー法違反または違反の恐れがある事案が2017年度に計374件報告されたと明らかにした。≫としている。

ということで、これら以外に次を記録。

●マイナンバー関連事故は374件、前年度から倍増 - 5件は「重大な事態」/Security NEXT - 2018/06/13

●マイナンバー申請書紛失 長崎県西海市、5人分/産経 2018.6.12 22:39

●マイナンバーなど26人分漏えい 上越市では2015年の法施行後初/上越タウンジャーナル 2018年5月29日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●マイナンバー漏えい大幅増=17年度374件―個人情報委

時事 2018/06/12-09:20

政府は12日午前の閣議で、個人情報の適正な取り扱いを監視・監督する政府の第三者機関「個人情報保護委員会」の国会への2017年度の報告を決定した。

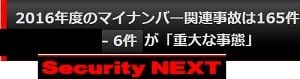

社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の漏えいや誤廃棄が計374件あり、前年度(165件)から209件増加した。

同委員会によると、17年度から住民税特別徴収税額の決定通知書にマイナンバーが記載されるようになり、この通知書の誤送付が増加の主因と考えられるという。374件の内訳は、地方自治体270件、国の行政機関や法人11件、民間事業者93件だった。

●マイナンバー法違反 書類送付ミスなど374件 17年度

毎日 2018年6月12日 17時58分

政府の個人情報保護委員会は12日、個人情報漏れなどマイナンバー法違反または違反の恐れがある事案が2017年度に計374件報告されたと明らかにした。16年度の165件から倍増した。送付先の誤りが多かった。374件のうち5件は書類の紛失や廃棄が100人分を超える「重大な事態」だったが、悪用されたケースはないとしている。

違反事案が倍増したのは、勤務先を通じて住民税を納める特別徴収の通知書に17年度からマイナンバーを記…

●マイナンバー関連事故は374件、前年度から倍増 - 5件は「重大な事態」

Security NEXT - 2018/06/13

2017年度に個人情報保護委員会が報告を受けたマイナンバーの関連事故は374件だった。そのうち5件が「重大な事態」にあたる内容だったという。

2017年4月1日から2018年3月31日にかけて同委員会が処理した事故などの状況を取りまとめたもの。マイナンバーの流出など、マイナンバー法に違反、あるいは違反のおそれがある報告は374件。前年度の165件から倍増した。報告の多くは、地方自治体におけるマイナンバーを含んだ書類の誤送付あるいは誤交付されたものだった。

一方、流出や紛失した件数が100件超、あるいは不正な目的でマイナンバーを利用したり、提供したケースなど、「重大な事態」に該当するケースは5件。4件は事業者、1件は地方自治体で発生した。内容を見ると、いずれもマイナンバー記載書類の紛失で、悪用の報告は確認されていないという。

また同年度は、法令やガイドラインの遵守状況、特定個人情報保護評価書に記載された事項の実施状況を確認するため、行政機関6件、地方自治体18件、事業者3件の立入検査について実施した。

マイナンバー漏洩の報告を受け付けた際、再発防止の徹底や具体的な内容の記載を求めるなど173件の指導、助言を行ったほか、仮想通貨の取得の申し込みと称してマイナンバーの提供を求めるケースが確認されたため、注意喚起を行っている。

●マイナンバー申請書紛失 長崎県西海市、5人分

産経 2018.6.12 22:39

長崎県西海市は12日、市民5人が提出したマイナンバーカード交付申請書を紛失したと明らかにした。個人情報の流出による被害情報は寄せられていないとしている。

市によると、今年4~5月、大島総合支所で受け付けたカードの交付が遅いとの問い合わせが相次いだ。市が申請書を確認すると、84人分の書類が見当たらないことが判明。今月に入り市立公民館で79人分が見つかったが、5人分は所在不明のままとなっている。書類には申請者の氏名や住所などが記してあった。

申請書の保管を担当していた支所の職員は、この公民館の主事も兼務。だが書類を持ち出したかどうかは「記憶にない」と話しているという。

市は「再発防止と市民からの信頼回復に努める」としている。

●マイナンバーなど26人分漏えい 上越市では2015年の法施行後初

上越タウンジャーナル 2018年5月29日

新潟県上越市は2018年5月29日、マイナンバー(個人番号)を含む26人分の特定個人情報を市内の法人1社に誤送信したと発表した。同市からマイナンバーが漏えいしたのは2015年のマイナンバー法施行以来初めてとなる。

誤送信があったのは、本年度の市・県民税の特別徴収税額通知。従業員などの住民税額を市区町村が事業者に通知するもので、同市は21日に、市内で地方税ポータルシステム (eLTAX) を利用している336法人に合計9532人分のデータを送信した。このうち1法人に、関係のない26人分の個人情報が混入したものが送信された。

誤送信された内容は、26人のマイナンバーと住所、氏名、税額。マイナンバー法では、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、正当な理由なく故意に漏えいした場合には4年以下の懲役など重い罰則が定められている。

市によると、給与所得者異動届書の処理を行った際、法人コードの入力を誤り、その後の点検でも気づかなったという。23日に誤送信された法人から市に連絡があり判明した。市はその法人に出向いてデータ消去を確認したほか、対象者に謝罪した。

市税務課では「深くお詫びする。今回のことを厳粛に受け止め、チェック体制の強化など再発防止と信頼回復に向けて取り組む」とコメントしている。

●社説 マイナンバー 戸籍との連携は慎重に

信毎 5月28日

戸籍情報をマイナンバーと連携させる方針を政府が固め、意見公募(パブリックコメント)を始めている。

戸籍には親子関係、本籍地など取り扱いに注意を要する情報が載っている。外に漏れたら大変だ。

広く民間にも使われるマイナンバーと結びつけて大丈夫か懸念が募る。慎重に考えるべきだ。

いま市町村の多くは戸籍情報を電子化している。正本(原本)は市町村が管理し副本のデータを法務省に送っている。連携は法務省の手元で、副本データとマイナンバーを関連づけて行う。

連携が行われると、例えば婚姻届では本籍地から戸籍証明書を取り寄せなくて済むようになる。ほかに児童扶養手当、パスポート、年金手続きも簡略になる、と政府は説明している。

自治体職員には情報の漏洩(ろうえい)防止義務を課し、違反への罰則を設ける方向だ。来年の通常国会に関連法の改正案を出すという。

問題は究極のプライバシーとも言える情報をマイナンバーと連携させることそのものにある。

戸籍と連携させても、便利になるのは婚姻届など一部の手続きに限られる。国民にとり利便性が大きく高まるわけではない。情報漏れやプライバシー侵害の危険を冒してまで進める必要性があるとは思えない。費用対効果の検討も十分でない。

文字の扱いも厄介だ。戸籍には誤字や俗字を含め多種多様な字が使われている。そのそれぞれが大事な「自分の名前」である。

誤字、俗字が使われた戸籍とナンバーとの連携が難題であることは政府自身が認めている。解決策は見つかっていない。

電子化前の戸籍の扱いにも課題が残る。昔の戸籍は画像データとして保存されており、コンピューター処理できない。出生から死亡まで、亡くなった人の全ての戸籍謄本が要る相続では連携後もこれまでと同様、戸籍証明書の取得手続きが必要になりそうだ。

日本弁護士連合会は、個人番号の利用範囲が拡大すればするほどプライバシーに対する脅威も高まる、などの理由から、連携に反対する意見書を発表している。重く受け止めたい。

マイナンバーカードの普及率は3月の時点で全国が11%、県内は9%。来年3月までに国民の3分の2に持ってもらうとする政府目標に遠く及ばない。

マイナンバー制度への国民の理解はまだ不十分だ。無理押しは避けねばならない。

| Trackback ( )

|

今年4月から地区の自治会長で、3月28日までに会長名の報告、口座振替依頼書などを役所に届ける旨の通知と書類あって、提出した。そこに、いわゆるマイナンバー情報を書く欄があった。

「記載された個人番号を確認しますので『マイナンバーカード』又は『通知カード』をご持参ください、ともあった。

もちろん、番号は知らないし知る気もないから書かなかった。

提出時、担当課の職員が「ここは?」というので、「番号の情報は知らないし、知る気もないので書かない、もし分からなくて送金などができない、というなら、私は要らない。役所の責任で処理してくれ」との旨、答えておいた。

そんなマイナンバー、最近の動きを記録しておく。

国会では、「不記載でも受理」という議論がされた。

●マイナンバーシステム、期待されたサービスが運用できず マイナンバーを利用して所得確認などができるサー.../toremaga NEWS 2018年02月21日

●戸籍と番号制 費用と効果が見合うか/東京 2018年02月21日

●マイナンバー連携を再延期 年金機構、委託体制見直し/日経 2018/3/20

●不記載でも受理 確認 倉林氏 雇用保険でマイナンバー/赤旗 018年4月10日

●あすへのとびら マイナンバー利用 歯止めなき拡大を危ぶむ/信濃毎日 3月18日/<笛吹けど国民は> <憲法に照らして>

★戸籍事務にマイナンバー制度を導入することに関する意見書/日本弁護士連合会 2018年1月18日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●マイナンバーシステム、期待されたサービスが運用できず マイナンバーを利用して所得確認などができるサー...

toremaga NEWS 2018年02月21日

国民ひとりひとりにつけられているマイナンバーには様々な役割と目的がある。たとえば確定申告などのように税金の計算には個人を識別するマイナンバーを用意することでその手続きを効率的に進めることが可能だ。そんなマイナンバーの活用目的のひとつに所得確認というサービスがあるが、この所得確認についてのサービスが一部利用できなくなっていることがわかった。

このサービスとは、健康保険組合や協会けんぽといった企業に所属する会社員が加入するものに対して、加入者本人やその家族がマイナンバーを利用して所得確認ができるというもの。協会けんぽなどでは、このシステムを利用することで加入者本人のもつ住民票データや家族の収入状況、さらには年金受給状況や税金情報に至るまで様々な情報の確認ができるということで、2017年7月のサービス運用を謳っていた。しかし、実際にはこのサービスがスタートしたのは予定より4ヶ月後の2017年11月となり、そのうえ税金情報については自治体からの情報を参照することができない状態となっている。

なぜこのような事態になっているのか。健康保険組合や各自治体にはそれぞれ異なるデータベースシステムが既に構築されており、今回問題となっているマイナンバーを利用したシステムでは、これらのデータベースを相互に閲覧し確認できるという点が大きな特徴となっていた。ところが、マイナンバーを利用したこのシステムでは、健康保険組合などが保有する既存のシステムに対して後付けで乗せていることから、既存システムとの互換性の問題などで齟齬が生じている可能性が高い。当然ながら既存のシステムについてもハードウェア的な要因などから定期的な更新が行われており、その更新にもついていく必要があることから、実際に運用に乗せられるまでにはまだまだ時間がかかるとみられている。

マイナンバーを利用したシステムについてはこのようにまだまだ十分に運用できておらず、システムを管理運営する立場にある厚生労働省は対応に追われている。中でも問題となっているのが、健康保険組合などが支払うシステムの利用料である。健康保険組合側からすれば当初期待されていた運用ができていないという状態で利用料を支払うことは適切な対応ではないとの主張があり、厚生労働省もそれを受けてシステム利用料の値下げに踏み切る形となった。自治体や健康保険組合がもつデータベースを相互に閲覧できるシステムが確立できれば、かなり有用性の高いシステムとなりそうだが、そこまでの道のりは決して平坦なものではなさそうだ。(編集担当:久保田雄城)

●戸籍と番号制 費用と効果が見合うか

東京 (2018年02月21日

戸籍事務にマイナンバー制度を導入する検討が法制審議会の部会で始まっている。個人のプライバシー侵害の危険性はないか。高額な構築費用とその効果が見合うのか。もっと検証されるべきだ。

政府組織が抱える多くの情報がマイナンバー制度に組み込まれつつある。この共通番号制は規模が大きくなればなるほど、システムの運用費用がかさむし、いったん事故が起きれば、どんな深刻な被害が出るか予想がつかない。

とくに戸籍は個人の出自を記録した情報である。出生、親子関係や「続柄」などが書かれており、極めてセンシティブな記録でもある。だから、戸籍の扱いは特別に慎重であらねばならないのは当然である。

だから、税や社会保障など多様な個人情報と戸籍の情報を「ひも付け」して、データマッチングするという発想自体に疑問を覚える。個人のプライバシー侵害の可能性がある限り、立ち止まった方がよいと考える。取り返しのつかない事態を回避するためだ。

そもそも戸籍は現在、市町村によってシステムはばらばらである。電算化前の死亡者の除籍記録などは画像データで保存されていて、これにマイナンバーを付けるのは膨大なコストがかかる。何かの手続きで必要性が出ても不可能である。だから番号制による効率化はできないだろう。

また漢字の問題もある。例えば本家と分家との間で、字体を微妙に変える習慣もある。外字は百万字を超すともされる。これを一文字ずつ作成するのは困難な作業だ。かなり時間を要しよう。

おそらく戸籍制度にマイナンバーを導入するとしても、親子関係や夫婦関係の証明、婚姻や離婚の年月日、日本国籍の有無-、この程度しか使い道はないだろう。具体的には児童扶養手当や老齢年金、年金分割の請求、旅券発給の申請だけだ。

これら請求や申請を現行方式のままでしても、国民にそれほど負担がかかるとは思えない。逆に言えば、マイナンバー制度を導入するメリットが大きいと国民に説得できるか。

莫大(ばくだい)な国費を投じるなら、それに見合う効果の証明をある程度は示すべきである。

日弁連は「戸籍情報と個人番号はひも付けしないよう求める」と意見書を出している。法制審にはそれほどプライバシーに敏感なテーマだという意識を、まず持ってもらいたい。

●マイナンバー連携を再延期 年金機構、委託体制見直し

日経 2018/3/20

日本年金機構がデータ入力を委託した情報処理会社で契約違反が発覚した問題で、機構は20日、3月中に開始予定だった自治体とのマイナンバー連携が延期される見通しになったと明らかにした。同社はデータ入力ミスや中国の業者に無断で再委託していたことが相次ぎ判明した。機構は委託業者の管理手法や監査体制を抜本的に見直す。

政府は年金の受給開始の申請手続きなどを簡単にするため、マイナンバーを使って機構と自治体の情報連携を始める予定だった。2015年に125万件の個人情報が流出した問題を受け、昨年1月の予定だった実施時期を延期。今回の問題の再発防止策がまとまるまで再延期する方針で、実施のめどはたっていない。

機構は所得税の控除を受けるのに必要な申告書について、所得やマイナンバーに関する情報入力を情報処理会社のSAY企画(東京・豊島)に委託。同社は501万人分の氏名を入力する作業を無断で中国の業者に再委託していた。機構の水島藤一郎理事長は20日に記者会見し「心配と迷惑をおかけし深くおわびを申し上げる」と謝罪した。

また機構はSAY企画が入力を放置した結果、期限内に申告書を提出したのに未申告となっていた人が6万7千人いるとしていたが、その後の調査で8万4千人に増えたことを明らかにした。未申告扱いとなっている1万7千人は4月の支給で調整する。

このほか同社が入力した528万人の申告書データを点検した結果、31万8千人で入力の誤りがあったもようだと公表。このうち源泉徴収額に影響があった人数を調査している。機構はデータ入力のミスはSAY企画の問題で、中国に再委託したこととは無関係としている。

日本年金機構がSAY企画から提出された書類には800人程度で入力するとしていたが、機構が昨年10月に同社と打ち合わせした際に百数十人しかいないことが発覚したという。

一連の問題を受け、機構は委託業者の作業管理や納品物の検証などを見直し、再発防止策をまとめる。現在外部に委託している業務の一部を内製化することも検討する。SAY企画については20日から3年間、入札参加資格を停止する。

●不記載でも受理 確認 倉林氏 雇用保険でマイナンバー

赤旗 018年4月10日

日本共産党の倉林明子議員は3日の参院厚生労働委員会で、雇用保険の手続きにマイナンバー記載を強制するかのようなハローワーク資料を取り上げ、マイナンバー記載がなくても届け出が受理されることを確認しました。

倉林氏は、ハローワークのリーフレットに雇用保険手続きでマイナンバー届け出を「義務」「必要」と書いていることを指摘し、マイナンバー不記載が違法になるのかただしました。

小川誠職業安定局長は「失業給付受給状況について他の行政機関からマイナンバーを介した情報照会ができない」と説明。倉林氏は「マイナンバーがなければ受理しないという規定ではない。利便性だけの問題だ」と指摘しました。

倉林氏は、リーフにマイナンバー記載がないと「返戻します」などと書かれてあり、「マイナンバー集めのために手続きができなくなれば本末転倒だ」と批判。マイナンバー記載がなくても受理を拒否しないよう現場に周知徹底を求めました。

加藤勝信厚労相は「(労働者)本人が届け出を行わなければ、事業主に強制できない。周知しているが追加的に指示する」と答えました。

倉林氏は「国民は、利便性より情報流出に不安を感じている。国民のプライバシーを危険にさらすマイナンバー利用拡大はやめるべきだ」と強調しました。

●あすへのとびら マイナンバー利用 歯止めなき拡大を危ぶむ

信濃毎日 3月18日

マイナンバー制度が始まって2年が過ぎた。赤ちゃん、外国人を含め日本に住む全ての人に12けたの番号を割り振り、税、社会保障、その他の分野で使う仕組みである。

番号と住所、氏名、性別、生年月日を記載し、顔写真、ICチップが付いたマイナンバーカードが、希望する人に順次配布されている。普及率は全国で10・4%、長野県は8・3%にとどまる。

来年3月までに国民の3分の2に持ってもらう目標を政府は掲げてきた。達成は絶望的だ。

<笛吹けど国民は>

あせりからか、政府はこれまで矢継ぎ早に使途を拡大してきた。2015年秋、利用が始まってもいない段階で法改正し、金融、予防接種、メタボ健診に広げた。

昨年春には市町村から企業などへの個人住民税天引き通知書に番号を記載することを義務付けたものの、トラブルが相次いだことから1年で撤回している。天引きにマイナンバーは本来必要ない。番号が国民の目に触れる機会を広げるための無理押しだった。

法務省は戸籍事務に番号を利用する方針を固め、法制審議会で検討中だ。究極のプライバシーである戸籍を番号に関連づけて大丈夫か、懸念がぬぐえない。

政府が昨年春まとめた工程表にはカードのさらに多様な使い道が盛り込まれている。▽社員証▽診察券▽図書館利用券▽印鑑登録証▽ネットバンキング▽カジノ入場資格証▽東京五輪・パラリンピックのチケット―などだ。

クレジットカードのポイントや航空会社のマイルをマイナンバーカードに集約し、自治体ポイントに変換して買い物などに使う実証実験も進めている。

制度がスタートするとき、使い道は税、社会保障、災害対応の3分野とされた。情報漏えいの心配から使途を限定したのだ。

そんな経緯も忘れたかのような政府の前のめり姿勢である。

カードが普及しない理由は何だろう。一つは、国民が必要性を感じていないことではないか。

山本龍市長のかけ声の下、普及に市を挙げて取り組んでいる前橋市を訪ねた。市役所1階に専用デスクを置いて、市民のカード取得を支援している。

これまで電子お薬手帳、学級・学校通信、救急医療など、国の呼びかけに応じて実証事業を進めてきた。このうち今も続けているのは母子健康手帳と、高齢者ら対象のタクシー代補助の二つ。他は、利用者が少ない、人手がかかるなどの理由で中断した。

母子手帳とタクシー代補助も、カードを使っての利用は対象者の数%にとどまる。多くの人は従来通り、紙の手帳、紙のチケットを使っている。

前橋市のカード普及率は9・7%。全国平均に届かない。

昨年5月に開いた政府の経済財政諮問会議では、民間議員からカード取得の義務化を求める意見が出た。使う側の事情を無視して義務化を唱えるのは、本末転倒と言われても仕方ない。

マイナンバー制度を導入した理由の一つに税負担の公平化が挙げられていた。国民の間に不公平感が根強いのは事実だ。

マイナンバーは公平化にはあまり役立ちそうにない。納税者を番号で管理するだけでは所得や資産を把握しきれないからだ。とりわけ、資産の海外移転など節税手段を駆使できる富裕層では難しい。そのことは麻生太郎財務相も国会答弁で認めている。

一方で、マイナンバーには情報の国家管理の懸念が付きまとう。システムを運営する国がその気になれば、国民のプライバシーは丸裸になってしまう。

番号を鍵にして、何者かが政府のシステムの外に個人情報のデータベースを作った場合にも同様の問題が起きる。勝手に作ることは禁じられているものの、守られる保証はない。

番号は捜査機関も利用できる。捜査機関に対しては、運用のお目付け役である個人情報保護委員会の権限は及ばない。

<憲法に照らして>

「すべて国民は、個人として尊重される」。憲法13条だ。番号制度は自分の情報を自分で管理する権利を侵害し個人の尊厳を脅かすとして、弁護士・市民グループが違憲訴訟を起こしている。

ドイツでは国民への共通番号付与は憲法上許されないとする理解が定着しているという。ユダヤ人を番号で管理した歴史への反省が背景にある。英国はいったん導入した番号制度を情報管理への国民の反発から廃止した。

マイナンバー制度は憲法の精神に合致しているのか―。そんな問い掛けを抜きにしたままの利用拡大は危うい。立ち止まって、歯止めの議論をするときだ。

★戸籍事務にマイナンバー制度を導入することに関する意見書

2018年(平成30年)1月18日 日本弁護士連合会

第1 意見の趣旨

2017年10月20日,法制審議会戸籍法部会は,戸籍事務にマイナンバー制度を導入することを前提に検討を開始した。

確かに,「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から」戸籍制度の合理化・効率化や電子化の検討は必要であるとしても,その実現のためには,共通番号である個人番号(通称「マイナンバー」)と戸籍情報を紐付けすることは必要ないだけでなく,プライバシー侵害の危険性が高くなる。また,費用対効果の観点からも問題がある。

よって,戸籍情報と個人番号は紐付けしないよう求める。

第2 意見の理由 ・・・(略)・・・

4 結語 全国1896市区町村中,1892市区町村の戸籍が電算化されている中において,情報通信技術を用いてその合理化や効率化を図ることは当然検討すべき課題である。しかし,その対応策として戸籍情報と個人番号を紐付けるならば,プライバシーに対する取り返しのつかない悪影響を与えるおそれが大きく,それにもかかわらず膨大な費用をかけて戸籍制度にマイナンバー制度を導入する必要性は認められない。

したがって,戸籍情報と個人番号を紐付けるべきではない。

|

| Trackback ( )

|

昨日、「日本年金機構」から緑色の大きな封筒が届いた。

日本の年金制度には否定的な考えを持ってきた。

でも、自治体議員の時、国会議員などで「未納付期間」が発見された例などが社会問題になった。自分も公職に居るので、念のため「社会保険庁」だったかの事務所に行って確認した。学生の時とその後のしばらくの未納期間があったので、その手続きをした。

今でも、納付したくない、払いたくない、受け取りたくもない・・・そんな気持ちはずっと継続している。

それに、内部が原因の問題ばかり起こしている「日本年金機構」。そこの郵便に信頼はおけない・・・ということで開けていない。

とは言え、一応はネットで調べてみて、記録しておく。

★日本年金機構/●年金Q&A/(年金請求書の事前送付について)/あらかじめ記録の確認が必要な方や整備がされていない方がいることから

★ JAバンク鹿児島/「みどりの封筒 これから年金をお受け取りの皆様へ」。

●年金データ 中国委託「認識甘く」 マイナンバー連携延期 機構、管理ずさん/毎日 2018年3月20日

なお、今朝の気温は2.6度。昨日の朝は1.6度だったから、幾分まし。ウォーキングは快適。

昨日4月7日の私のこのブログへのアクセス情報は「閲覧数11.267 訪問者数1,149」だった。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックして →→ 人気ブログランキングへ←←このワン・クリックだけで10点 人気ブログランキングへ←←このワン・クリックだけで10点

★日本年金機構

●年金Q&A (年金請求書の事前送付について)

Q. 「年金請求書(事前送付用)」が年金支給年齢の3か月も前に送られてくるのはどうしてですか。

更新日:2014年4月21日

A お答えします

「年金請求書(事前送付用)」を年金支給年齢の3か月前に送付することとしているのは、年金の手続きを行う方の中には、あらかじめ記録の確認が必要な方や整備がされていない方がいることから、これらの方について記録確認・整備に要する期間として、3か月程度必要と考えているためです。

本文ここまで

|

★ JAバンク鹿児島 ★ JAバンク鹿児島

「みどりの封筒 これから年金をお受け取りの皆様へ。

年金を受給される年齢の

誕生月の3ヶ月前になると

日本年金機構からこのような

「みどりの封筒」が届きます

(年金請求書)が届きます。

・・・(以下、略)・・・

・・ |

●年金データ 中国委託「認識甘く」 マイナンバー連携延期 機構、管理ずさん

毎日 2018年3月20日

日本年金機構は20日、年金データの入力を委託した東京都内の情報処理会社が、契約に反して中国の業者に作業をさせていたと発表した。他にも、入力ルールを守らないなどの契約違反も判明した。これを受け、政府は、今月26日に予定していた年金情報とマイナンバーの連携の延期を決めた。連携によって支給手続きが簡略化されるはずだった。

再委託した中国の業者から個人情報の流出はなかった。年金機構は同社の入札参加資格を3年間停止するなどの処分とした。

委託会社は東京都豊島区の「SAY企画」。受給者が所得税の控除を受けるために年金機構に提出した「扶養親族等申告書」1300万人分のデータ入力業務を1億8200万円で受注し、昨年10月に作業を始めた。

しかし、契約では約800人で作業するとしていたにもかかわらず、年金機構が同月中旬に確認したところ、百数十人しかいなかった。内部告発もあり、今年1月に特別監査を実施した。

その結果、受給者約500万人分の扶養者名の打ち込みを中国・大連の業者に再委託していた。マイナンバー情報は渡していないという。年金機構は、海外の事業者への委託や、無断での再委託を禁じている。SAY企画の切田精一社長は「中国の会社は設立に関わり役員もしており、グループ会社のように考えていた。認識が甘かった」と釈明した。

また、決められたシステムを使わずに入力するルール違反もあった。

一方、所得税の控除を巡っては、受給者約130万人分が正しく控除されず、2月支給分の年金が本来より少ない問題が発生。大半は受給者の書類提出の不備などだが、一部は同社の入力ミスが原因だった。年金機構は26日に入力ミスによる過少支給について公表する予定。【山田泰蔵、熊谷豪】

機構、管理ずさん

年金データの再委託問題は、日本年金機構の委託業者に対する管理のずさんさを浮き彫りにした。

年金機構は、SAY企画が予定より大幅に少ない人数で作業していることを昨年10月に把握しながら作業を継続させた。特別監査に入ったのは今年1月だった。

同社は厚生労働省など官公庁からの受注が多い。年金機構からの受注は33回目だった。年金機構の担当者は「過去の業務委託では問題がなかったと認識している」と述べた。

年金機構の水島藤一郎理事長は20日の記者会見で「態勢の整った会社なのか契約前に確認し、監査も強化する」と述べ、再発防止策をまとめる方針を明らかにし、他の委託業者についても問題がないか監査する考えも示した。

年金機構では、2015年に約125万件の情報が流出し、マイナンバーとの連携が延期になった。昨年は総額約600億円の年金支給漏れが発覚した。【桐野耕一】

| Trackback ( )

|

確定申告は2月16日から3月15日まで。以前は自分で申告していたけれど、10年ほど前からは会計事務所の税理士にやってもらっている。先日、事務所に確定申告のために必要な基礎書類などを揃えて届けた。

説明し終わった時、税理士から「今年はここ、このマイナンバーの欄はどうしますか?」と質問された。

「主義、主張としてマイナンバーは使いません。知りませんし。法律上、不記載だと罰則付きで強制されるということが無い限り」と返事。

それでも・・いつからかなぁ、本当にそうなるのかなぁ、ひょっとしたらこのままいくんじゃないか・・・そんな思いが出たので、確認しておいた。

いろいろと探してみたら、「答えは」と書き出してあるページが見つかった。他に照らしても、妥当か。

★≪確定申告でマイナンバー拒否 わからない時は記載不要?本人確認は?/使えるねドットコム 2017/12/8/ マイナンバーは無くても身分証明があれば確定申告は受理。マイナンバーを忘れた、紛失したのは、あなたの問題で、税務署の問題ではない≫

★≪確定申告ではマイナンバーが必要なのか? 分からないならどうする? カードは作ったほうがいい?/ZUU online編集部 2018/01/30≫ の 解説も納得できた(下記本文参照)。

ということで、以上のほか、次を記録しておく。

★≪国税庁 公式WEB/確定申告書等は税務署へ提出する都度、「マイナンバーの記載」が必要です≫

●マイナンバーの現状は? 預貯金口座とひも付け始まる/日経 1/8

●マイナンバー記載撤回 税通知書 漏えい頻発、コスト増/北海道 1/16

●≪岐路に立つマイナンバー カード普及は1割 浸透策カギ≫日経 1/26

なお、今朝の気温はマイナス2度あたり。適度な保温でウォーキングへ。

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ 国税庁 公式WEB 確定申告にあたっての重要なお知らせ 平成29年分 確定申告特集

確定申告書等については、税務署へ提出する都度、 「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写し※の添付」が必要です。

※本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください。

|

●確定申告でマイナンバー拒否 わからない時は記載不要?本人確認は?

使えるねドットコム 2017/12/8

・・・(略)・・・

確定申告でマイナンバーがわからない時や忘れた時は記載不要?

それでは、確定申告に行った時に、マイナンバーが書かれた登録書を忘れてしまった、あるいはマイナンバーが書かれた通知書を忘れてしまった場合にはどうすれば良いのでしょう?

答えは、マイナンバーは無くても身分証明証(免許書やパスポート)があれば確定申告は受理されます。なんの問題もありません。その理由は、「確定申告」は所得を申告することであって、マイナンバーが無い時代から何十年も変わらず行われてきた国の大切な税徴収システムだからです。税金を納めると言ってくれている人が「マイナンバーがわからない」と言っていることを理由に、「確定申告」処理を遅らせることには何の利益もないからです。

マイナンバーを忘れた、紛失したというのは、あなたの問題であって、税務署の問題ではありません。

また、あなたが自分のマイナンバーを知りたいという時には、マイナンバーが記載された住民票をお使いください。最近ではコンビニで住民票を取り寄せることもできますから、「マイナンバーの記載がある住民票の写し」を指定すれば確認できます。

●確定申告ではマイナンバーが必要なのか? 分からないならどうする? カードは作ったほうがいい?

ZUU online編集部 2018/01/30

「マイナンバー」という制度やカードの存在は知っていても、日ごろ必要がないこともあり、「どこに置いたっけ?」という人もいるだろう。しかし時期が迫っている「確定申告」にはマイナンバーが必要とされている。なぜ確定申告をするのにマイナンバーが必要なのだろうか。本当に必要なのか? 手元にカードがない場合、どうすればいいのだろうか?

確定申告にマイナンバーは必要なのだが……

年末調整でマイナンバーの記載が義務付けられているように、確定申告時にもマイナンバーの記載は必要だ。確定申告時にはマイナンバーを記載するよう求められている。

マイナンバーを記載しないからと言って罰せられることはないのだが、後日税務署から連絡が行く可能性がある。

国税庁のサイトには、「記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります」とある。さらに「 ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います」との但し書きがある。

マイナンバーとは

2016年からスタートしたマイナンバー制度は、国民一人ひとりに12桁の番号を与え、これを行政側が共通で管理・運用するものだ。マイナンバー制度が施行されるまでは、国民一人ひとりを識別するために行政機関ごとに独自の管理IDで運用していた。

これを統一された管理ID(マイナンバー)を利用することでスムーズに行政サービスを提供できるようにしたのがマイナンバー制度だ。

マイナンバーカードは必須ではない

確定申告ではマイナンバーが必要になるのでマイナンバーカードを用意する必要があるのではないかと考える人もいるだろう。しかし、マイナンバーカードは必須ではない。代わりにマイナンバー通知カード、もしくは住民票の写し(マイナンバー記載のもの)があれば代用することができる。

・・・(略)・・・

●マイナンバーの現状は? 預貯金口座とひも付け始まる

日経 1/8(月)

行政の効率化を目的にしたマイナンバー制度が本格的に始まってからもうすぐ2年がたつ。2018年1月からは、番号を預貯金口座とひも付ける「付番」が任意で始まる。マイナンバーカードを使った新たな行政サービスも始まっている。マイナンバー制度の現状を確かめておこう。

マイナンバー制度は国民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、税や社会保険、金融口座などにひも付ける仕組みだ。16年に始まり、顔写真付きでICチップを搭載したマイナンバーカードも希望者に交付する(図A)。

■税務調査の効率化とペイオフ対策

18年以降、多くの人に関係するのが預貯金口座への付番開始だ。口座開設や住所変更の際などに金融機関は番号の提供を預金者に求める。応じるかは任意で義務はない。3年間の状況をみて、義務化が議論になる見通しだ。

目的は主に2つある。まず当局による調査の効率化だ。納税者の申告に誤りがないかをみる税務調査では、金融機関にマイナンバーを示して預金者情報を提供してもらう。生活保護を申請した人が資産を隠し持っていないか調べる際も付番がされていたほうが照会しやすい。

もう1つはペイオフ対策。銀行が破綻した場合、1人あたり元本1000万円と利息が保護される。その際、預金保険機構は預金者がその銀行に複数の口座を持っていないか確認する。口座ごとに付番されていれば、名寄せをしやすい。

預貯金については調査・名寄せ以外の目的で番号を使うことは禁止されており、現状の仕組みでも調査や名寄せは可能だ。それでも番号の提供には抵抗感が根強い。野村総合研究所の梅屋真一郎・制度戦略研究室長は「政府や金融機関には丁寧な説明が求められそうだ」と指摘する。

証券口座ではすでに番号の提供は義務化され、口座開設時などに求められる。古くに口座を開いた人を含め、すべての口座で番号登録を終えるのが政府の計画だ。

17年にはマイナンバーカードの個人認証機能を使ったサービスが始まった。一つが同11月に本格稼働した「マイナポータル」。自分の番号がどう使われているかを照会したり、行政サービスの利用を申請したりするサイトだ。

一部の自治体で申請が可能になっているのが子育て支援の分野(図B)。保育施設の利用や児童手当の受給などに関する手続きが可能だ。平日に役所を訪れて手続きせずにすむ。利用可能なサービスを検索する機能もある。

■自治体ポイントに

もう一つが9月に始まった「自治体ポイント制度」(図C)。マイナンバーカードをポイントカード代わりに使い、加盟する自治体がそれぞれ独自に運営するポイントと連携する仕組みだ。

利用者は手持ちのクレジットカード利用などでためたポイントやマイレージを、任意の自治体のポイントに振り替えられる。ポイントは地元商店街・施設で使える券に交換したり、通販サイト「めいぶつチョイス」(運営は東京・目黒のトラストバンク)での買い物に使ったりする。

両サービスとも初期設定の手続きは複雑。マイナンバーカードから情報を読み取るカードリーダーが必要になるなどハードルがある。大和総研金融調査部の吉井一洋・制度調査担当部長は「現状では実際に使ってみないとどんなサービスを受けられるのか具体的に分からない」と指摘する。カード普及には課題が多い。

(藤井良憲)

●マイナンバー記載撤回 税通知書 漏えい頻発、コスト増

北海道 01/16

従業員の給与から個人住民税を天引き(特別徴収)する企業などの事業者に、市町村が税額を郵送で知らせる通知書へのマイナンバー記載が、2018年度から当面見送られることが、総務省への取材で分かった。総務省は17年度から記載を義務付けたが、誤送付による番号の漏えいが相次いだ上、事業者が番号を保管するコストも増したため経済団体などから批判が殺到、わずか1年で撤回した。

記載見送りは、総務省が17年12月下旬に省令を公布し、各自治体に連絡した。

通知書には税額と従業員の名前、住所が記載されている。総務省市町村税課によると、事業者が天引きを行う際、マイナンバーがなくても実務に支障はないが、番号を記載することで「事業者と自治体がお互いに正確な番号を把握でき、利用がスムーズになる」(同課)ため、義務化した。

しかし、17年5月の郵送開始後、全国で記載ミスなどによる誤送付が発覚。道内は札幌や恵庭など8市町で12事業所計27人分が漏えいし、計十数人が番号を変えた。

●≪岐路に立つマイナンバー カード普及は1割 浸透策カギ≫

日経 2018/1/26

▼ 日本に住むすべての人に12桁の個人番号を付与するマイナンバー制度が始まって2年余り。

様々な行政手続きを1つの番号で管理して事務の効率を高め、公平な税や社会保障にする狙いだ。

任意で番号を預貯金口座とひも付ける「付番」も始まった。

マイナンバーカードの普及率はまだ1割。政府はあの手この手で利用を進めようとしている。

▼ 2015年秋、簡易書留が来たことを覚えているだろうか。

個人番号が載った紙の通知カードが世帯主には送付された。会社員であれば、会社から個人番号を連絡するように求められたはずだ。

通知カードにはマイナンバーカードの申請書がついていた。

16年1月からICチップ入りのマイナンバーカードに交換できるようになったが、その普及率は今年1月21日で10.4%。

同カードに替えなくても支障はないが、普及率の低さは国民に制度が浸透していない証しといえる。

▼ マイナンバーには個人番号を税や社会保障、金融口座と連携させる狙いがある。

税務調査や、生活保護の受給者に資産隠しがないかの調査などに使えれば、行政の効率性が高まり、公平性も増す。

だが国や自治体が個人情報を集める動きには警戒もある。

1980年代には、政府が架空口座を使う不正を防ぐためグリーンカード(少額貯蓄等利用者カード)を導入しようとしたが、強い反発を受けて頓挫した。

2002年から住民情報を自治体間で共有する住民基本台帳ネットワークが稼働したが住基カードは1割も普及しなかった。

▼ 教訓を踏まえ、政府はマイナンバーの普及を慎重に進めている。

野村総合研究所の梅屋真一郎・制度戦略研究室長は「目に見えにくいが、行政手続き効率化の土台づくりは進んでいる」と話す。

同研究所は昨年5~6月、315社に調査を実施。

従業員のマイナンバーの収集が「100%」との回答は7割超に上った。企業は従業員の個人番号で税の手続きをしている。

▼ 少額投資非課税制度(NISA)口座はマイナンバーでひも付けした。

個人番号を届け出なければ口座を続けられないようにした結果、昨年9月末で75%が届け出た。

今後は預貯金口座と個人番号のひも付けをさらに進められるかが焦点になる。

預貯金口座の開設や住所変更の際、今月から金融機関が個人番号の提供を求め始めた。

ただ、提供するかどうかはあくまでも利用者の任意。将来的に届け出の義務化も視野に入る。

▼ 必要なのは利用者の理解だ。

「マイナンバーは便利」。政府はこんな評価を得るため様々なサービスに取り組む。

昨年9月には「自治体ポイント制度」を始めた。マイナンバーカードをポイントカード代わりにして、自治体が運営するサービスと連携する。

同11月にはオンラインサービス「マイナポータル」を開始。個人情報が役所にどう使われているかなど様々な情報が得られる。

一部の自治体では子育て関連のサービスの申請をすることもできる。

政府は早ければ18年度に、マイナンバーカードを使って転居や介護、死亡・相続の申請手続きをスマートフォン(スマホ)でできるようにする方針だ。

マイナンバーを使う本人認証の仕組みを民間企業も使えるようにして利用者を増やしていく考えだ。

▼思惑通り行くのだろうか。

東京工業大の西田亮介准教授は

「年に数回あるかどうかの手続きで利便性が向上しても、カードをもつメリットは乏しい。税制の優遇などカードを持たなければできないことをもっと増やさないと普及は難しい」と話す。

先進各国は電子政府の推進を競う。遅れ気味の日本にとっては、まずマイナンバーが根付くかが死活問題になる。

■ネット投票に不可欠

マイナンバーカードの普及が進めば、政治もがらりと変わる可能性がある。

自宅のパソコンやスマホで国政選や地方選の投票ができるようになるかもしれないからだ。

選挙の投票率の低下傾向が続いている。昨年10月の衆院選は53.68%と、戦後2番目に低い水準だった。

民主主義の根幹を揺るがしかねない状況下で待望論があるのが、ネット投票だ。

そこには大きな壁が立ちはだかる。

ネットを通じて投票する人が有権者本人だとどう確認するか。なりすまし投票ができれば、選挙の信頼性は失われる。

既にネット投票を実施しているエストニアでは、国民全員が持つIDカードを使って本人確認をしている。

いま日本で同様の仕組みがあるかというと、残念ながらない。唯一、本人確認に使える可能性があるといえるのがマイナンバーカードだ。

▼ とはいえカードの普及率は1割程度。

まだネット投票に使うのは無理がある。政府内では、ネット投票を試験するため、海外に住む日本人が現地の日本大使館などで投票できる在外投票を活用する案がある。

まずはカードを海外在住の日本人でも利用できる制度づくりが必要だ。

「研究ではなく、有権者にとって一定の答えを出してほしい」。

昨年12月、ネット投票の導入を検討する総務省の有識者研究会の初会合。野田聖子総務相はこう求めた。真剣に実現を考えるならカード利用が有力な選択肢になる。

■不安払拭へ説明を

マイナンバーを使えば、国民の所得や資産が把握しやすくなり、公正・公平で効率的な社会を実現できる。

マイナンバーカードは社員証や病院の診察券にもなり、財布の中のカードの枚数も格段に減る――。

こんな話を聞くと、マイナンバーはもっと歓迎されてもいいように思える。

ところが制度そのものの認知度は低く、情報漏洩を懸念する声はやまない。なぜカードを持つのか、その動機づけもいまは乏しい。

導入当初にシステム障害があり、カードの交付が遅れた印象も残っている。

▼ 普及のカギは何か。こうした不安や誤解が払拭できるかだ。

財政の将来に懸念が広がるなか、本来は政府が国民の所得と資産を正確に把握し、税と社会保障の改革を進めなければならない。

マイナンバーの推進はその入り口でしかない。(根本涼)

| Trackback ( )

|

マイナンバーのカードは普及率も極めて低迷、自治体もトラブルが増える。「欠陥」との指摘も。

使いたい人が使うのはともかく、「マイナンバーはノー」の立場から状況確認を続けていく。

今日は、この1月の中旬からの報道から次を記録しておく。

ところで、昨夜は名古屋で会議。それを受けて、みんなに出す報告と次の動きの案内を作らないといけない。

また、2月の冒頭は名古屋で市民派議員塾の講座。今日から、講師としてのレジメづくりを本格的に始める。

●マイナンバー運用前 302自治体に業務支障/東京 2018年1月9日

●社説 マイナンバー 安易な拡大は不安招く/北海道 1/22

●使えないマイナンバー 機能不全のマイナンバー情報連携、DV被害者に影響も/ITpro 1/22

●マイナンバー、2018年から記載不要に→企業への住民税通知書/ASCII 1月23日

●使えないマイナンバー 普及率9.6%のマイナンバーカード、仕様上の「欠陥」/ITpro 1/23

●中小企業にとってのマイナンバー制度とは?/マイナビ 2018年 マイナンバー制度の次の動きは 1/15

なお、今朝の気温はマイナス0.8度で、快適にウォーキングしてきた。

●人気ブログランキング = 今、1~2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー運用前 302自治体に業務支障

東京 2018年1月9日

二〇一七年十一月のマイナンバー制度の本格運用を前に全国の自治体がサイバーセキュリティー対策を強化したところ、住民や民間業者からのメールや申請書類が届かないといったトラブルに見舞われ、四十五都道府県の三百超の市区町村で業務に支障が出ていたことが、共同通信の調査で八日分かった。 二〇一七年十一月のマイナンバー制度の本格運用を前に全国の自治体がサイバーセキュリティー対策を強化したところ、住民や民間業者からのメールや申請書類が届かないといったトラブルに見舞われ、四十五都道府県の三百超の市区町村で業務に支障が出ていたことが、共同通信の調査で八日分かった。

高度なセキュリティーシステムを導入した結果、問題のないメールや添付書類が、迷惑メールや安全性が疑わしいファイルと誤認され、自動的に削除されるケースが続出した。安全対策の思わぬ「副作用」が、行政サービスの低下につながった形だ。政府も問題を把握しており、対策の検討に入った。

一七年九~十月に実施した全市区町村対象のアンケート(回答率は約81%)を基に追加取材して判明した。回答した千四百二十のうち94%が安全対策を強化したが、その中の三百二自治体で業務に支障が出ていた。

茨城、新潟、静岡、徳島、熊本の五県は四割以上の市町村で問題が生じた。政府はマイナンバー制度を活用した行政の効率化と、民間利用による成長戦略を掲げているが、「IT立国」に向けて回避できない課題が浮上した。

強化策はウイルス感染による情報流出を防ぐのが目的で、マイナンバー関連システムをネット接続システムと分離するのが柱。市区町村のネット接続の「出入り口」は都道府県ごとに集約。ウイルスを除去する「無害化」と呼ばれる仕組みなどを導入した。

業者やシステムは自治体がそれぞれ選定した。トラブルが多い県や少ない県があるのは、各システムの性能が違うためとみられる。

メールが受信できなかった自治体は四十一都道府県に広がり、添付ファイルのトラブルは三十都道府県であった。受け取れなかったのは公共工事の見積書や設計図、動物の死亡届、住民が送付した写真など多岐にわたる。

今回の調査は、トラブルがあった自治体がサイバー攻撃の標的になる恐れがあり、対策が途上にあることなどから市区町村名は明らかにしない前提で実施した。

<自治体の安全強化策> 日本年金機構へのサイバー攻撃事件を踏まえ、総務省は2015年12月、自治体に情報セキュリティー対策の強化を要請した。マイナンバーの情報流出を防ぐことが主目的で、庁内で使うパソコンなどの端末や回線を用途に応じて分離する。インターネットに接続する「出入り口」は、都道府県に集約した上で「自治体情報セキュリティクラウド」と呼ばれるシステムを構築して、高度な対策に取り組んでいる。安全強化に向けた補助金として計246億円余りの交付を決定した。

●社説 マイナンバー 安易な拡大は不安招く

北海道 01/22

マイナンバーは一体何のために必要なのか。政府は制度の趣旨に立ち返るべきだ。

従業員の給与から天引きされる個人住民税の額を知らせる通知書に、マイナンバーを記載する義務が、4月から当面見送られることになった。

総務省が2017年度から義務化したが、わずか1年で撤回に追い込まれた。

市町村からの郵送時に誤って送付され、番号の漏えいが相次いだ。加えて、事業者が番号を保管するコストが増え、経済界から批判が出たためだ。

そもそも天引き事務にマイナンバーは不要なのに、記載を義務づけたことが間違いだったと言わざるを得ない。

税通知書へのマイナンバー記載を巡っては、道内の8市町で誤送付が起き、12事業所27人分の番号が外部に漏れた。

全国でも昨年4~9月に273件の漏えいが発生し、このうち152件が税通知書関係だった。

防止のため、郵送方法を簡易書留などに変更し、予算追加を余儀なくされた自治体も多い。

新たなリスクを抱え込み、負担も増すばかりで、メリットは何もない。これが、自治体側の正直な思いだろう。

事業者側も同様の不満を抱く。経団連は「通知書への番号記載は(漏えい防止の)コストが多大」とし、経済同友会も「地方自治体、企業共に利用することのない情報」と批判する。

それにもかかわらず、記載を義務化したのは、マイナンバーが国民の目に触れる機会を増やし、用途拡大を図ろうとしたと疑われても仕方あるまい。

希望者に無料で交付されるマイナンバーカードの普及率は、昨年8月末で1割に満たず、19年3月末までに国民の3分の2に交付するとの目標にはほど遠い。

政府内ではカードに、キャッシュカードやクレジットカード、電子マネーなどの機能を持たせることも検討されている。

しかし、蓄えられる情報が増えるほど、漏えいした場合の被害も大きくなる。

利便性の向上を名目にして、こうしたリスクを顧みず、安易に用途を広げるべきではない。

マイナンバーの本来の目的は、所得を正確に把握し、公正で公平な納税や社会保障給付を実現することだったはずだ。

政府は、その本旨から外れた運用を慎まねばならない。

●使えないマイナンバー 機能不全のマイナンバー情報連携、DV被害者に影響も

ITpro 2018/01/22 大豆生田 崇志=日経コンピュータ

「事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます」。

2017年11月、市区町村が運営する国民健康保険の手続きを説明した自治体のホームページにこんな文言が相次いで掲載された。マイナンバーをキーにした「情報連携」と呼ぶシステム処理によって、本来ならば添付書類を出さなくてもマイナンバーを提出しさえすれば国民健康保険の手続きができるはずだった。しかし実際には事務が遅くなるので、従来通り添付書類の提出を求めることを通知する文章だ。

「国が情報連携できるといってもできないことばかり。添付書類を求めるしかない」。複数の自治体職員は異口同音に不満を漏らす。

制度実現に不可欠な仕組み

マイナンバー制度は法律に基づき独立して意思決定をしている省庁や市区町村が、互いのシステムを連携させる壮大な制度だ。政府だけで約3000億円超とも言われる巨費を投じて、国や自治体がシステムを構築してきた。

マイナンバー制度の理想を実現するために欠かせないシステム処理が情報連携である。国や自治体が管理する個人データのうち行政手続きに必要な情報をマイナンバーで結びつけ、専用のネットワークシステムを経由して互いに利用できるようにする。これまで国の省庁や自治体といった行政機関は、所管する行政手続きのために住民1人ひとりのデータを個別に管理しており、互いに連携していなかった。

国は情報連携によって、住民が納税や年金、健康保険といった行政手続きのたびに提出を求められていた住民票や課税証明書などの添付書類が不要になると利点を説明する。自治体などには住民が行政手続きで提出していた添付書類を省くよう求めている。

しかし情報連携が本格運用に入った11月以降も、多くの行政手続きで添付書類が必要な実態は大きくは変わっていない。マイナンバー制度の旗振り役である内閣官房は2017年11月に情報連携が可能な853の事務で添付書類が不要と公表したものの、ごくまれな手続きや自治体職員が誤りを防ぐために電話で確認が必要な手続きも含む。

保育園などの利用申請で課税証明書を省略できるのは2018年7月以降。国民健康保険などの保険料算定に使われる地方税との情報連携も2018年7月に先延ばしされた。84の事務は引き続き「試行運用」のまま、従来と同じく添付書類を提出する必要がある。

●マイナンバー、2018年から記載不要に→企業への住民税通知書

ASCII 2018年01月23日 09時00 山口

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する確定申告書に記載することが義務付けられているマイナンバー(個人番号)。

そんなマイナンバーですが、とある書類への記載が不要になったことが判明しました。なんの書類でしょうか

個人住民税額通知書への記載が不要に

地方自治体が企業へ送る従業員の個人住民税額通知書にマイナンバー制度の個人番号の記載を定めた規則を、12月22日の閣議決定で改正していたことがわかりました。

2018年度から番号記載が不要となります。誤送付による情報漏えいや、通知書を管理する企業側の事務負担が重く、経済界や自治体が不記載とするべきだと主張していました。

●使えないマイナンバー 普及率9.6%のマイナンバーカード、仕様上の「欠陥」

ITpro 2018/01/23 大豆生田 崇志=日経コンピュータ

人口比で9.6%――。2017年8月末時点のマイナンバーカードの普及率だ。申請すれば無償でもらえるにもかかわらず、交付枚数は約1230万枚と低調である。

マイナンバーカードの普及状況はマイナンバー制度が定着するかどうかを左右する。しかし仮に広く普及したとしても、現在のマイナンバーカードにはプライバシーの侵害につながりかねない仕様上の「欠陥」がある。根本的な問題が普及率とは別にあるわけだ。それを放置したままでは、マイナンバー制度の先行きはおぼつかない。

住んでいる自治体が漏れる恐れ

マイナンバーカードの内蔵ICチップはマイナンバーをいずれも含まない「電子署名」と「利用者証明」の2種類の電子証明書を搭載する。電子署名は実印相当の効力があるとされる。三菱東京UFJ銀行は2017年4月から、実印の代わりにマイナンバーカードを使って住宅ローンの契約ができるシステムの運用を始めている。

カード所有者がパソコンに接続したICカードリーダーやマイナンバーカードに対応したスマートフォンのNFC(近距離無線通信)を使って企業のオンラインサービスを利用し、6~16桁の英数字からなるパスワードを入力すると、カード所有者が電子署名を付した電子書面を送れる。

もう1つの電子証明書である利用者証明はインターネットでIDとパスワードの代わりに使える。ログイン作業の際にICカードリーダーに同カードをかざして4桁の暗証番号(PIN)を入力することで、マイナポータルを利用したり、自治体によってはコンビニエンスストアで住民票の写しなどを取得できたりする。

ところが利用者証明にはPINを入力しなくてもICカードリーダーなどにかざすだけで読み取れるデータ項目がある。電子証明書の有効期限である発行から5回目の誕生日の日付や、発行元の自治体の市町村コードなどだ。

問題はNFCを使ってこれらのデータを読み取れることだ。技術的知識があれば、カード所有者に近寄ってデータを盗み見ることができる。「満員電車で知らない人にデータを読み取られてしまう恐れがある」(電子署名に詳しいオープンソース・ソリューション・テクノロジの濱野司氏)。

●中小企業にとってのマイナンバー制度とは?

マイナビ 第79回 2018年 マイナンバー制度の次の動きは2018/01/15 中尾健一

・・・(略)・・・今回は、この2018年にマイナンバー制度がどのように動いていくのか、みていくことにしましょう。

マイナンバー制度 2018年以降のスケジュール

・・・(略)・・・

預金口座へのマイナンバー付番スタート

・・・(略)・・・では、この2018年1月からスタートする預金口座へのマイナンバーの付番が必須かというと、現状ではあくまで任意です。したがって、仮に預金口座を開設している金融機関から、マイナンバーの届出を求めるような通知が来たとしても、現状は無視して構いません。ただし、法律では預金口座へのマイナンバーの付番について、3年後には見直しをするとしています。政府では個人の資産状況を把握し、多くの資産を持っている個人については、年金など社会保障の支給額を減額したいというような思惑もあり、3年後の見直しでは、預金口座へのマイナンバーの付番を義務化する可能性も考えられます。

・・・(略)・・・

注目しておきたい2018年の動きを2点ほどみておきましょう。

日本年金機構の新たな動き

・・・(略)・・・

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載の変更

・・・(略)・・・

要は、特別徴収税額通知にマイナンバーはいらないのです。

・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

俗にマイナンバーという共通番号を国民一律に指定して制度化するのは、特定個人に関する情報を集積し、特に税や預金、資産などを一覧的に把握したいという者、権力を行使し支配しようとする者の発想。

実質的に具体的な拘束となる銀行口座等の番号との連携が今月から始まる。

でも、「任意」なので、求められても「拒否」できる。

★≪iFOREX/・・そして今月から、銀行口座とマイナンバーの紐付けが始まる。新規口座の開設時には2016年からマイナンバーの提示を求められ、今月からは既存の口座開設者も来店時などにマイナンバーの提示を求められることがある。ただしこれらは義務ではなく任意なので、拒否することもできる。 証券口座については、2015年12月以前に口座を開設した者は、2018年末までにマイナンバーを証券会社に提出することが義務づけられている≫

そんなタイミングなので、関連情報を整理しておく。

なお、今朝の気温はマイナス3.1度でこの冬一番の寒さのような記憶。防寒の気持ちも整えて、快適にウォーキングしてきた。

●マイナンバー、預金に付番 カードで行政サービス申請も/日経 2017/12/31

●今月から銀行口座へのマイナンバー登録が開始/iFOREX 01/02/2018

●銀行口座にマイナンバー=登録制度、1月開始-利点乏しく普及未知数/時事 2018/01/02

●【2018年1月】いよいよ預金口座とマイナンバーが紐づく「預貯金口座付番制度」が始まる/マネーの達人 12/14

●「マイナンバー」導入から2年、暮らしが全然便利にならないワケ/カード発行10%の「情けない理由」/「輸出構想」も事実上、頓挫/結局、住基カードと同じでは? /現代ビジネス 2017/12/04

●記者の眼 マイナンバー制度の安全性阻む「形だけの電子化」/ITpro 2017/12/27

●住民税通知の書面、マイナンバー記載せず 与党税制改正大綱/神奈川 12/16

●マイナンバー導入、消防団ピンチに 報酬をプールできず/朝日 2017年8月6日

●ふるさと納税の寄付者に関するマイナンバーなど個人情報を紛失 - 丹波市/Security NEXT 2017/12/27

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー、預金に付番 カードで行政サービス申請も

日経 2017/12/31

行政の効率化を目的にしたマイナンバー制度が本格的に始まってからもうすぐ2年がたつ。2018年1月からは、番号を預貯金口座とひも付ける「付番」が任意で始まる。マイナンバーカードを使った新たな行政サービスも始まっている。マイナンバー制度の現状を確かめておこう。

来年から任意で

マイナンバー制度は国民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て、税や社会保険、金融口座などにひも付ける仕組みだ。16年に始まり、… ・・・(略)・・・

●今月から銀行口座へのマイナンバー登録が開始

iFOREX 01/02/2018 筆者 鳥羽賢

個人の銀行口座にマイナンバーを登録し、社会保障や税金と関連づけて個人のお金の流れを政府が把握する動きが今月からスタートした。

マイナンバーは個人の税金、社会保障、銀行・証券口座などあらゆるお金の流れを番号を通して政府が把握しやすいようにする目的で、2016年1月に導入。すでに2年が経過した。

そして今月から、銀行口座とマイナンバーの紐付けが始まる。新規口座の開設時には2016年からマイナンバーの提示を求められ、今月からは既存の口座開設者も来店時などにマイナンバーの提示を求められることがある。ただしこれらは義務ではなく任意なので、拒否することもできる。

証券口座については、2015年12月以前に口座を開設した者は、2018年末までにマイナンバーを証券会社に提出することが義務づけられている。

●銀行口座にマイナンバー=登録制度、1月開始-利点乏しく普及未知数

★ 時事 2018/01/02 ★ 時事 2018/01/02

社会保障給付や納税事務に使われるマイナンバーを、銀行や郵便局の預貯金口座に登録する国の制度が1日、スタートした。金融機関が経営破綻した際の預金保護や税務調査などに活用するのが目的。預金者は来店時などにマイナンバーの提供を求められるが、拒否しても罰則はない。預金者のメリットは乏しいとみられ、登録が進むかはどうかは未知数だ。

マイナンバー制度は、社会保障や税金に関する行政事務の効率化を目指し、2016年にスタートした。生活保護の不正受給や脱税などの防止も期待されている。政府は、預貯金口座に適用範囲を広げ、マイナンバーを使うことで資産状況を調べられるようになれば、こうした効果が高まるとみている。

銀行などは今月から、新規の口座開設や、住所変更の届け出などのため来店した客にマイナンバーの提出を要請する。ただ、登録は義務ではないため、マイナンバーがなくても口座は開設できる。登録しても預金者の利便性が向上するといった利点はない。

一方、マイナンバー制度によって国民の預金が丸裸にされるといった懸念は根強い。政府は「調査で必要な時だけ照会する。すべての預金情報を当局が集めるような仕組みではない」(国税庁)と説明するが、預金者の不安は消えない。

全国銀行協会の平野信行会長は「そもそもマイナンバー制度への国民一般の理解が進んでいるとは思えない」と指摘する。政府は3年後をめどに、登録の義務化も視野に制度を強化する方針だが、国民の理解が得られるか現状では見通せない。

●【2018年1月】いよいよ預金口座とマイナンバーが紐づく「預貯金口座付番制度」が始まる

マネーの達人 12/14

預金口座とマイナンバーが紐づく「預貯金口座付番制度」が始まる

2018年1月から「預貯金口座付番制度」がいよいよ始まります。

今回は、その内容についてお話したいと思います。

「預貯金口座付番制度」とは?

預貯金口座付番制度とは、簡単にいえば、預貯金口座とマイナンバーを紐づけて管理する制度のことです。

マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現するのに必要不可欠とされてマイナンバー法が改正、銀行口座への付番が決定したのです。

その制度がいよいよ始まるわけですが今回は、金融機関側が預貯金口座と名義人のマイナンバーを紐づけて管理することが開始されるだけで、顧客側のマイナンバー提供が「義務化」されたわけではありませんのでそこは勘違いのないようにしてください。

(ただし、今後マイナンバー提供の「義務化」への動きに向かうことが見込まれています)

この制度で何が変わるのか?

では、この制度が始まることで何が変わるのかお伝えします。

■金融機関におけるマイナンバーへの対応が大きく変わります

たとえば、

・ プライバシーポリシーの改定等

・ 預貯金付番のために、顧客に対してマイナンバーの提出を求めることができるようになる

・ 付番作業フローと取扱区域の見直し

・ 付番した預貯金データベースの取扱いの見直し

・ ペイオフ時の資料提出

■マイナンバーによる行政機関等の調査が可能になる

たとえば、

・ 社会保障制度における資力調査

・ 税務執行における資力調査

こうみてみると、今回は管理・調査する側の対応の変化ばかりのようです。

利用範囲は法律で限定されています

この制度が始まるからといって、無制約に利用できるわけではありません。

これまで通り、マイナンバーについては法律で利用目的が社会保障・税・防災に限定されていることに変わりはなく、そのうえでの今回の制度開始です。

預貯金口座付番では、税務調査・資力調査・保険事故時の債権額把握のみが利用目的です。

下記のような目的利用は違法です。

【金融機関】 × マイナンバーを使用しての営業目的や財産管理として使用

× 金融機関担当者以外の閲覧(金融機関内でのマイナンバーの情報共有)

【行政機関等】× 税務調査・資力調査・保険事故時の債権額把握以外での使用

●「マイナンバー」導入から2年、暮らしが全然便利にならないワケ/カード発行10%の「情けない理由」/「輸出構想」も事実上、頓挫/結局、住基カードと同じでは?

現代ビジネス 2017/12/04

カード発行10%の「情けない理由」

2015年4月にマイナンバーカード(個人番号カード)の発行が始まって、かれこれ2年が経つ。

総務省によると、今年8月末日現在の交付枚数は1230万枚、全対象者に占める普及割合は9.6%にとどまっている。これによって「マイナンバー制度は失敗したも同然」という評価が定まりつつあるが、実態はどうだろうか。

これまでの経緯をオサライしておこう。

カードの発行が始まったのは昨年の1月。前年の10月から全対象者に郵送で個人番号が通知されたのを受けて、顔写真が付いたICチップ内蔵カードを発行する。併せて給与・報酬の受給者は発給元にマイナンバーを届け出ることになった。制度運用の本番といっていい。

ところが、その途端にシステムに不具合が発生した。

申請者が決めた3種類の暗証番号をICカードとセンターサーバーに登録・同期させなければならないのだが、市町村の端末からシステムにつながらない、つながっても途中で切れる、データの更新ができない…といったトラブルが、3ヶ月に約80回(つまりほぼ毎日)も発生した。システムそのものが80回も停止してしまうのだから、カード発行の作業が進むわけがない。

原因は大きく2点で、そのうち大きなウェイトを占めたのはカード管理システムの中継サーバーのメモリー割り当て不足だった。

ちょっと専門的な話だが、全国1700市町村から寄せられるデータ更新の要請は、中継サーバーでいったん「保留」する。メモリー容量が足りないとオーバーフローになって、システムは異常が発生したと判断して停止してしまう。

もう1点は、カード内蔵ICチップとカード管理システムのデータ不整合。IDとパスワードが一致しないとログインできないこととよく似ている。管理サーバーはICチップを「不審者」と判断して、アクセスを拒否するのだ。

「輸出構想」も事実上、頓挫

マイナンバーシステムの運用を統括している地方公共団体情報システム機構(総務省の外郭団体、略称=J-LIS)が「問題は解決した」と発表したのは、運用開始から3ヵ月後の昨年4月27日のことだった。

トラブル発生から解決までこれほど時間を要したのは、システム構築の実務を担当した国内大手ITベンダー5社(NEC、NTTデータ、NTTコミュニケーションズ、日立、富士通)が情報を共有しないまま、「自分たちの問題ではない」を前提に原因を探ろうとしたためらしい。「船頭多くして……」という、日本のシステム開発の弱点を露呈した格好だ。

これを受けて総務省は、2017年3月末までのカード交付目標として掲げていた1000万枚を、約4分の1の260万枚に下方修正した。

スタートダッシュどころか、最初からスッテンコロリンというのはいただけなかった。「日本品質」の神話に傷がついたばかりか、政府が目論んでいた、新幹線や原発と同じようにマイナンバーのシステムを制度ごと輸出するという「メイド・イン・ジャパン」構想も頓挫してしまった。

今年8月末の時点で、マイナンバーカードの交付枚数は約1230万枚。全対象者の9.6%と言い換えると、なるほど低空飛行だ。ただ、下方修正後の260万枚という目標から見れば約5倍とも言える。

「市町村別発行枚数」を公表させることで、競争意識を煽った成果と言えないこともないのだが、同情すべきは市町村の担当者だ。住民からは「何の役に立つのか」「少しも便利じゃない」と責め立てられ、同僚たちからも「手間が増える」「住民にどう説明すればいいのか」と厳しく問われる。

一方で、見方を変えれば、マイナンバー制度は十分に目的を達しているとも言える。外国籍の人も含めて、住民登録をしている広義の「国民」を、政府が管理できる下地が整ったということだ。2003年に住基カード(住民基本台帳データベース・システム)の発行が始まった際には、秘密保護法も通信傍受法も共謀罪関連法もまだ成立していなかった。

このような現状を鑑みると、マイナンバー制度が住民(国民)の利便向上につながるという国民の思い込み自体、大いなる錯覚に思えてくる。

そもそもマイナンバー導入の大きな目的は、利便性追求と並んで行政事務のコスト削減(簡素化・効率化)という触れ込みだったはずだが、政府は導入後も住民(国民)の請願・申請主義を改める気配はない。印鑑や住民票を廃止する動きもない。

「国民を自在に管理できるなら、たとえ国民生活が何ら便利にならずとも、開発費3200億円、年間運営費350億円は安いもの」ということなのだろうか。

結局、住基カードと同じでは? ・・・(略)・・・

●記者の眼 マイナンバー制度の安全性阻む「形だけの電子化」

ITpro 2017/12/27 大豆生田 崇志

その電話は実在する社会保険事務所の職員を名乗ってかかってきた。「お世話様です。いま専用電話がつながらない作業室にいるんですが、住民の方の住所を調べていただけないですか」。

受話器を取ったのは年金事務担当だった自治体職員だ。年金の事務を行う社会保険事務所と自治体の担当者の間には、専用の電話番号がある。通常の業務は専用電話でやりとりする。しかし、その電話はなぜか一般の外線番号にかかってきた。

「分かりました。ちょっと待ってください。すぐ折り返し電話しますので」。自治体職員はこう答えて電話を切り、専用電話を使って社会保険事務所の職員を呼び出した。「たった今うちに電話をかけましたか」「いえ、かけてないです」。

電話の主は社会保険事務所の職員を装って自治体職員から個人情報を聞き出そうとしていた。しかも社会保険事務所の職員名も周到に調べて電話をかけてきた。当時のやりとりが忘れられない自治体職員は「役所の1番弱いところをターゲットにしていて、住民の個人情報を伝えてしまう職員がいてもおかしくない」と話す。

2017年12月20日に日本航空がメールの送信者名を詐称して取引先になりすましたメールで航空機リース料などの支払いを要求されて約3億8000万円の「ビジネスメール詐欺」の被害に遭ったと発表した。企業から金銭をだまし取るフィッシングメールと同様に、自治体から個人情報を聞き出す「フィッシング電話」も頻発している。

関連記事:JALが「信じ込んでしまった」手口とは、振り込め詐欺で3.8億円被害

電話の主が何を狙って住民の個人情報を聞き出そうとしたのかは分からない。ただ、自治体から聞き出した情報はさらに別の情報を引き出すきっかけになりうる。過去には探偵調査会社が自治体職員をだまして聞き出した個人情報をストーカーに渡して殺人事件に発展した事態もあった。しかし、この自治体職員は「役所全体に危機意識が広まっているとはいえない」と明かす。

心もとない実態

筆者がこの話を自治体職員から聞いたのはマイナンバー制度の取材をしていたときのことだ。マイナンバー制度は2017年11月から異なる行政機関の間で個人データのやりとりをする「情報連携」の本格運用が始まった。

・・・(略)・・・

●住民税通知の書面、マイナンバー記載せず 与党税制改正大綱

神奈川 12/16(土)

自民、公明両党がまとめた2018年度の与党税制改正大綱で、個人住民税額の税額決定通知を書面で送付する場合は「当面、マイナンバー(個人番号)の記載を行わないこととする」と決定されていたことが15日、分かった。総務省はこれまでマイナンバーを記載するよう全国自治体に求めてきたが、同省によると、政府として決めた際は大綱に基づいて記載しないよう通知するという。

通知書は、毎年5月末までに市町村が個人住民税額を企業と従業員に送付する「特別徴収税額の決定通知書(事業者用)」。同省は15年10月に地方税法施行規則の一部を改正する省令を公布。昨年11月から今年5月までに計6回通知を出し、本年度から通知書にマイナンバーを記載するよう求めていた。

14日発表の与党税制改正大綱は、書面で送付する場合は当面、マイナンバーの記載を行わないこととし、来年度以降から適用する、としている。そのため、同省市町村税課は「政府決定がなされた際は大綱に基づき、法令や省令の改正といった措置を取り、全国の自治体に通知する」とした。

マイナンバー記載を巡っては、各自治体の対応が分かれており、神奈川県内では藤沢市や厚木市など4市町が、個人情報保護の態勢が整っていないことや、システム改修に時間がかかることなどを理由に本年度の記載を見送った。記載した6市1町では誤送付、漏えいが発生、一部企業からは記載しないよう求める声が上がっていた。

●マイナンバー導入、消防団ピンチに 報酬をプールできず

朝日 2017年8月6日 堤恭太

千葉県君津市の消防団が、深刻な運営資金不足に陥っている。これまでは市が団員の報酬をまとめて消防団分団に支払い、それを運転資金にしてきた。ところが給与や税の手続きに使われるマイナンバー制度の導入に合わせて今年度から団員に直接支払うようにしたためだ。他の自治体でも同様の事例があり、後継者不足のなか難しい問題になっている。

昨年12月にあった市消防委員会。報酬の支払い方法の変更を前に、消防団員らから懸念の声が相次いだ。

ある消防団長は「活動費がないからといって団員にお金を出してくれとは言いづらい。団員の意気込みが損なわれるのが一番怖い」。委員の一人は「一度、個人口座に入ると奥さんが握ってしまう。また返すと消防団のイメージが悪くなる。今の時代、こんなことをしていると団員の後継者が出てこない」と嘆いた。

消防団員は、普段は会社員や自営業者として働きながら、火災時に現場に駆けつける特別職の地方公務員。君津市のような農山間部が多く面積の広い市にとってはなくてはならない存在だ。43分団、883人が災害の際の河川の点検、安否確認も行っている。

市は昨年度まで、年2万1千円の報酬、年6千円の打ち切りの出動手当を各分団にまとめて拠出していた。多くの分団がこれをプールして市から出る運営交付金数万円を加えて運営資金にしてきたという。

現職の消防団長に聞くと、ホー…

●ふるさと納税の寄付者に関するマイナンバーなど個人情報を紛失 - 丹波市

Security NEXT - 2017/12/27

兵庫県丹波市は、同市においてマイナンバーなどが記載された書類が所在不明となっていることを明らかにした。

2017年度のふるさと納税事業において、寄附金控除にあたり必要となる申告特例申請書の作成のため、取得した寄附者2人分の書類が所在不明となっているもの。マイナンバーなど個人情報が記載されていた。ほかの書類と混在させ、紛失したものと見られる。

同市は今回の問題を受けて個人情報保護委員会に報告。寄附者に対し、訪問や電話で事情を説明。謝罪した。

同市では、鍵を備えたロッカーによる保管や、毎月複数人で書類を点検するなど、管理体制を強化し、再発防止に努めたいとしている。

| Trackback ( )

|

先日、役所から「役所で保管しているマイナンバー通知はがきを廃棄します」という旨らしい内容の郵便が来た。うちはマイナンバーの通知はがきを受け取っていないから。

ある関係の民間業者からは、「マイナンバーをおしえてください。〇月〇日までに」との旨。ただし、「教えない」にチェックできるようにもなっていた。それで、当該期限は過ぎたけど、放ってある。

「教えなくっても良い」なら、教えるつもりはないから。(ま、私の場合は、そもそも自分の番号は知らないのだけれど・・・)

今後もこんな通知が来るのかなぁ・・・煩わしいなぁ・・・・と思うこの頃。

この点に関して、「日経 2017/11/20」には、★≪マイナンバーを銀行や証券会社などに届け出るよう求められる機会が増えている。事務効率化などが狙いだが、金融機関への提供はさほど進んでいない≫とあり、私の対応は、なにもヘンではないかと勝手に納得。

ともかく、役所の制度的には、マイナンバーを使った情報連携が11月13日から始まった、らしい。

現在の状況を確認しておいた。以下を記録しておく。共産・公明のスタンスの一端も記録。

なお、今朝の気温は0.6度。寒さのわりに快適感をもってウォーキングしてきた。

●マイナンバー 懸念残して「連携」開始/信濃毎日 11月14日

●広がり欠くマイナンバー 届け出 動機づけ乏しく/日経 11/20

●戸籍のマイナンバー対応を阻む2つの壁/日経BP 11/17

●マイナンバー漏えい4倍超 通知書誤送付が半数 総務省のゴリ押し重大/赤旗 11月10

●主張マイナンバーの活用 行政手続き簡素化が大きく前進/公明新聞 11月6日

●見切り発車のマイナンバー制度…国民・事業者・行政機関の手間増加で混乱続出、「情報連携」で情報漏洩の不安/ビジネスジャーナル 11.13

●中小企業にとってのマイナンバー制度とは? 第76回 マイナンバー制度における「情報連携」の本格運用開始/マイナビニュース 11/20

●人気ブログランキング = 今、2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー 懸念残して「連携」開始

信濃毎日 11月14日

マイナンバー制度を使った「情報連携」が始まった。行政窓口で各種手続きが簡素化される、と政府はメリットを強調する。

この制度については個人情報が一元管理されることへの疑問が付きまとう。運用には厳しい目を注ぎ続けたい。

マイナンバーは赤ちゃん、外国人を含め、日本に住む全ての人に政府が割り当てた12けたの番号だ。国や自治体、公的機関は税、社会保険、年金などの情報を番号で管理している。

情報連携とは、関係する行政機関同士がマイナンバーを使って情報をやりとりすることを指す。例えばある人が市町村に児童扶養手当を申請する。これまでなら必要だった課税証明書が情報連携によって不要になる。

今回、奨学金、生活保護、障害福祉サービスなど計853の手続きが簡素化されたという。

「便利になる」と喜んでばかりはいられない。番号の利用範囲が広がれば広がるほど、情報の一元管理が進む。制度を運用する政府がその気になれば個人の暮らしは丸裸になってしまう。

第三者機関の個人情報保護委員会が目を光らせることになっているものの、実効性あるチェックがどこまでできるか分からない。警察など捜査機関の利用には委員会の権限は及ばない。

事務手続きやシステムの問題で情報が漏れ出す心配もある。情報連携は7月に始まっているはずだったのが、システムトラブルで遅れた。連携と同時に始まった個人向けサイト「マイナポータル」は約1年遅れた。

公的年金での連携は、日本年金機構の個人情報流出が影響して今回は延期になっている。健康保険や高校就学支援金もシステムの不備で先送りされた。

情報管理は本当に大丈夫なのか、との疑問を抱かせるスタートだ。顔写真付き個人番号カードの普及が進まないのも、不信がぬぐえないためではないか。

政府は今後、番号利用を戸籍やパスポート、銀行口座などに広げる考えだ。クレジットカード、キャッシュカードと一体化するアイデアも浮上している。個人情報を本人からの同意で一括管理し、商業利用に提供する「情報銀行」の構想もある。

個人情報は誰のものか、国が関与する形の一元管理は適切なのか―。疑問を置き去りにして利用が広がろうとしている。

情報連携開始の機会に、制度の是非を改めて考えたい。

●広がり欠くマイナンバー 届け出 動機づけ乏しく

日経 2017/11/20

個人に割り振られたマイナンバーを銀行や証券会社などに届け出るよう求められる機会が増えている。事務効率化などが狙いだが、金融機関への提供はさほど進んでいない。専門家の間では、制度設計や運用面の課題を指摘する声がある。

「口座をひらく方も、口座をお持ちの方もマイナンバーの届け出にご協力ください」。銀行の店舗では、全国銀行協会が内閣府や個人情報保護委員会と共同製作したポスターやリーフレットが目に付く。…

●戸籍のマイナンバー対応を阻む2つの壁

日経BP 2017/11/17 井出 一仁=

マイナンバー制度が2017年11月13日に本格始動した。マイナンバーを用いて行政機関間で住民個人情報をやり取りする「情報連携」と、政府内でやり取りされた自身の情報を確認したり様々な行政サービスの窓口として利用したりできる個人用のポータルサイト「マイナポータル」がともに同日、試行運用から本格運用に移行した。

情報連携は、各行政機関が持つ個人情報を、マイナンバーをキーにして連携させる「情報提供ネットワークシステム」によって実現している。まずは853の行政手続きの際に、住民票や課税証明書の添付が不要になった。例えば、ひとり親家庭などが児童扶養手当を申請する場合には、これまで必要だった住民票や課税証明書、特別児童扶養手当証書の提出が要らなくなった。

提出が不要になる時期は手続きによって差があるが、最も身近な公的書類と言える住民票は今後、民間事業者などに提出を求められた場合を除いて、目にする機会はほとんどなくなるはずだ。

戸籍法改正法案は2019年の国会提出を目指す

住民票と並んで個人にとってなじみの深い公的書類に戸籍がある。その戸籍をマイナンバーに対応させるための法制化の取り組みが、時を同じくして本格化した。住民票や課税証明書と同様に、マイナンバーに基づく情報連携によって行政機関への戸籍謄抄本の提出を不要にすることで、国民の利便性向上と行政事務の効率化という効果を見込んでいる。

戸籍のマイナンバー対応は、制度設計の当初から政府のスコープには入っていた。ただ、法整備やシステム開発のスケジュールと予算の制約や、情報連携の難しさなどから、“先発隊”からは外れていた。

とはいえ・・・(略)・・・

●マイナンバー漏えい4倍超 通知書誤送付が半数 総務省のゴリ押し重大

赤旗 2017年11月10日

個人情報保護のための国の監督機関、個人情報保護委員会が10月、今年度上半期の活動実績を発表しました。それによると、個人番号(マイナンバー)の漏えいが273件発生し、66件だった前年同時期の4倍超にのぼることがわかりました。このうち過半数の152件はマイナンバーを記載した住民税の決定通知書の誤送付等が原因となっており、自治体にゴリ押しした総務省の責任が問われます。

マイナンバーが伴った名前や住所などの個人情報は「特定個人情報」と呼ばれます。マイナンバーがつくことで、個人情報の“名寄せ”が簡単にでき、漏えいした際の危険は格段に高くなります。

発表によると、今年度の上半期(4月1日~9月30日)で、224機関・計273件の特定個人情報の漏えいが起きています。発表では、1件ごとの人数が明らかにされておらず、何人分の特定個人情報が漏れたのか不明です。

漏えい件数を前年から大きく押し上げた主な原因に、自治体が事業所に送る「特別徴収税額決定通知書」の誤送付等がありました。

「通知書」は、従業員の住民税額を市区町村が事業者に通知するものです。毎年5月に事業者に郵送されます。

総務省は今年5月の送付分から、「通知書」に従業員のマイナンバーを記載するよう、自治体に“指導”。各地の地方議会で税理士らが漏えいの危険性を指摘して中止を求めましたが、マイナンバー付きの「通知書」を送った自治体で誤送付が相次ぎ起きました。

本紙の集計(7月26日付)では、少なくとも101自治体計630人超の漏えいが判明しています。

●主張マイナンバーの活用 行政手続き簡素化が大きく前進

公明新聞 2017年11月6日

国民一人一人が持っている12桁の番号マイナンバー。これを活用した行政手続きの簡素化が、今月から大きく前進する。制度導入の目的である住民サービスの利便性向上につながるものであり、歓迎したい。

行政手続きの簡素化とは、これまで住民が役所に提出しなければならなかった書類が不要になることだ。

例えば、子どもの保育園や幼稚園の入所を市町村に申請する場合、児童扶養手当証書や特別児童扶養手当証書、課税証明書といった書類を提出する必要がなくなる。また、傷病手当金を申請する際に添付していた年金受給証明書も不要になる。

内閣府が今年立ち上げた個人向けサイト「マイナポータル」にも注目したい。同サイトはマイナンバーカードを使って利用するもので、さまざまな子育てサービスの申請をパソコンやスマートフォンから行うことができる。このため書類は一切必要なく、24時間どこからでも申請可能だ。

こうした行政手続きの簡素化を可能にするのが、マイナンバー制度における「情報連携」だ。今月13日から本格的にスタートする。

「情報連携」とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報のやりとりを行うこと。これにより、行政手続きに関する住民の手間を大幅に省くことが可能になる。マイナンバー導入のメリットを国民が実感する機会は格段に増えるであろう。

忘れてはならないのは、個人情報の管理に万全を期すことである。

個人情報保護行政の全般を担う独立性の高い機関として昨年1月、個人情報保護委員会が設置され、個人情報の取り扱いについて監視の目を光らせている。同委員会は公明党の推進で実現したものだ。

行政機関が住民の個人情報をやりとりする際、マイナンバーをそのまま使用せず、個人情報を取り扱うたびに独自の符号を用いるという対策も講じられている。個人を特定しにくくするためだ。

国民の不安を払拭しつつ、暮らしがより便利になるよう、マイナンバーの活用を進めたい。

●見切り発車のマイナンバー制度…国民・事業者・行政機関の手間増加で混乱続出、「情報連携」で情報漏洩の不安

ビジネスジャーナル 2017.11.13> 文=原田富弘/共通番号いらないネット

11月2日、政府はマイナンバー制度における「情報連携」と「マイナポータル」の本格運用を11月13日から開始すると公表した。これにより、公的な手続きにおいて添付書類の提出が不要になると広報されている。しかし、その実態は「見切り発車」だ。

公表された13日時点で情報連携可能な事務一覧では、対象事務937のうち84事務は引き続き「試行運用」として従来どおりの添付書類の提出が必要とされている。これらは7月18日からの試行運用で課題が見つかり、対応が間に合わなかった事務だ。

また、情報連携可能な事務においても、「事務によっては引き続き提出をお願いする添付書類がある」「各地方公共団体・行政機関において取り扱いが異なる場合があるので、個別に確認を」と注記されている。

これでは、添付書類の持参は不要と思っていたのに、窓口に行ったら提出が必要だったというようなトラブルが起きかねない。そもそも情報連携の対象となる事務は、1800以上ある。今回、連携を開始できるのはその半分だ。これで「本格運用」といえるのだろうか。試行運用の状況を見てみたい。

マイナンバー制度で実際に何か便利になったか

マイナンバー制度とは、さまざまな機関ごとに管理している個人情報を、個人や団体を識別する番号を付与することでデータマッチング可能にし、情報提供ネットワークシステムにより共有する共通番号制度だ。個人を生涯追跡可能にし、行政の目から個人情報を丸見えにするための社会基盤となる。

そのため、2015年10月から個人番号(マイナンバー)が通知され、16年1月からマイナンバーの利用事務で、番号の提供が求められるようになった。政府はこの制度で、国民の利便性が向上し、行政事務が効率化すると宣伝している。

しかし実際は、私たちは行政や勤務先にマイナンバーの提供が必要になり、その際に番号カードや本人確認書類を提出する手間が増えた。会社など事業者にとっても、マイナンバーの収集や厳格な管理のために手間と費用と責任が増した。そればかりか、行政機関も収集時に必要な厳格な本人確認の手間や番号管理の負担により非効率になっている。これだけ大変な思いをして、どんなメリットがあるのかという疑問が湧くのは当然だ。

・・・(略)・・・

大幅に遅れた情報連携とマイナポータル・・・(略)・・・

試行運用で課題は解決したのか・・・(略)・・・

準備が整わないまま情報連携が開始・・・(略)・・・

「本格運用」ではなくマイナンバー制度の見直しを・・・(略)・・・

●中小企業にとってのマイナンバー制度とは? 第76回 マイナンバー制度における「情報連携」の本格運用開始

マイナビニュース 2017/11/20 中尾 健一 アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役

総務省及び内閣府は、11月2日マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携」について、11月13日から本格的な運用を開始することを発表しました。そして、この時点で「情報連携」に加わることができない日本年金機構についても、11月10日の閣議で「情報連携」を可能とする政令が閣議決定され、来年1月から稼働テストを実 施、3月から「情報連携」に加わることになりました。

今回は、この「情報連携」の本格運用開始により、何が変わっていくのか、みていきましょう。

「情報連携」で何が便利になるのか

野田総務大臣は11月2日の記者会見で、この「情報連携」に関して、「情報連携というと堅苦しく聞こえるんですけれども、要は国民利用者が、数でいうところ、現在までに853の手続き、紙媒体が不用となるという、非常に利用者にとっては利便性の高い運用が始まっていくということを、是非強くお伝えしたいなと思っています。」と語っています。

では、どのような仕組みで、どのような手続きにおいて「紙媒体が不用」になるのでしょうか。

(図1)は『マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始』を発表した総務省のホームページで、「情報連携」により、各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする例を示したものです。

(図1) マイナンバー制度における「情報連携」

この図のうち、「地方税関係情報」で示されているのは、所得要件の審査が必要となる、児童手当の支給に関する事務や介護保険料の減免の申請に関する事務などで課税証明書等の証明書類が不要になるケースです。また「住民票関係情報」で示されているのは、世帯が同一かどうかの審査が必要となる、児童扶養手当の支給に関する事務や健康保険給付の支給に関する事務で、住民票の写しが不要になるケースです。

ただし、これらの手続きで、この図のように異なる市区町村間で、課税証明書や住民票がやり取りされることにより課税証明書や住民票の写しが不要となるのは、住民が引っ越したようなケースだと考えられます。通常は、同一市区町村内で手続きが完結するケースが多いと思われますが、そのようなケースは、市区町村内の「情報連携」で課税証明書や住民票の写しが不要となります。

この「情報連携」と同じく11月13日から本格稼働となる「マイナポータル」では、電子申請機能として「ぴったりサービス」というサービスが用意され、まず「子育て分野」の申請ができるようになっています。この「ぴったりサービス」という電子申請機能には、今後「引っ越し」などの機能も用意される予定になっており、引っ越しに際して「情報連携」を活用して、上記のようなこれまで必要だった提出書類を不要にする仕組みと合わせて、引っ越し時に必要となる行政手続きが、「マイナポータル」で、ワンストップで電子申請できるようになると、より便利になると考えられますが、こうしたサービスの提供時期は、まだ先になるようです。

(図1)の「他の社会保障給付に関する情報」で示されている事例については、日本年金機構が本格的に「情報連携」できるようになる来年3月以降にならないと実現しませんが、ここまでくると、より広範囲な手続きで、手続き上必要となる書類の省略が可能になってきます。

(図2)は「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例」を示したものです。

(図2)マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例

これをみてみると、一部書類の省略が、平成30年7月以降になるものがあったり、「個別の事務手続の際には、各地方公共団体・行政機関のパンフレット・ホームページ等を必ずご確認ください」とされていたりしています。これらの注意書きからは、現時点で、一部の手続きや地方公共団体によって、「情報連携」による書類の省略ができないケースもあることを示していると考えられます。

これらの書類をみていくと、「情報連携」によって、各種手続きで書類の省略が可能となることは、手続きを行う必要のある住民にとって便利になることではありますが、全ての住民が便利さを享受できるようになるには、まだまだ時間がかかりそうな印象を持たざるをえません。

また、ここで取り上げた「情報連携」による各種手続きで書類が省略できるケースは、個人の行う手続きに限定されています。

マイナンバー制度では、法人に対しても法人番号が付番され、法人番号をキーに行政機関間で「情報連携」していけば、法人が行う行政手続きにおいて、個人同様に省略可能となる書類はあるはずです。法人設立や異動時の各種届出を統一してワンストップで済むようにすることなど、国の機関と市区町村などが情報連携して行えるように計画されています。マイナンバーによる情報連携は、マイナンバーが特定個人情報であることから、セキュリティを担保してシステム構築する必要があり、ここまで時間がかかってしまいましたが、法人番号がオープンな番号であることを考えると、法人関連の手続きの簡略化やワンストッブ化は、もっとスピーディに進められると考えられます。マイナンバー制度で、マイナンバーの収集や管理で負荷を負う事業者に、制度の利便性を実感できるような施策の早めの実行が望まれるのではないでしょうか。

「情報連携」で始まる行政側のマイナンバー利用

前項でみてきたのは、マイナンバー制度のメリットの一つとして挙げられている「国民の利便性の向上」に、「情報連携」が寄与する部分です。

一方、この「情報連携」は、行政側がマイナンバーを本格的に利用する、そのスタートともいえます。マイナンバー制度のメリットとして挙げられている「公平・公正な社会の実現」については、次のように説明されてきました。「所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。」(内閣府ホームページより)

ここで述べられている「負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する」動きが、この「情報連携」によって出てきています。

日本経済新聞の11月12日朝刊に「マイナンバー情報連携稼働 何が変わる?」の見出しで記事が掲載されています。この記事の中に、以下のような記述があります。

「総務省によると、7月に始まった試行運用では11月1日までに70万件のやりとりがあった。照会件数が最も多いのは課税証明書など地方税課税情報で41万件。次が医療保険資格関連情報で12万件。住民票など住民基本台帳関連情報が続いて2万件弱だった。やりとりを目的別にみると、43%は扶養控除見直しなど地方税の賦課・徴収だった。遠隔地の大学に通う子どもがアルバイトをしていたり、単身赴任中に配偶者が働いていたりした場合、扶養控除の限度を超えた所得がないか確かめようと、課税証明書を関係自治体に照会するためだ。」

7月に始まった「情報連携」の試行開始以降、個人が行う手続きで書類省略のために照会されたものもあるのでしょうが、「43%は扶養控除見直しなど地方税の賦課・徴収だった。」とされている照会は、あくまで市区町村間で行われたものと考えられます。今年1月に市区町村に提出された給与支払報告書から、本人及び扶養親族のマイナンバーも記載して提出されており、このマイナンバーをキーに、市区町村間で連携して扶養情報のチェックが行われ、記事にあるように「遠隔地の大学に通う子どもがアルバイトをしていたり、単身赴任中に配偶者が働いていたりした場合、扶養控除の限度を超えた所得がないか確かめよう」とする照会が行われ、そうした事例が見つかった場合は、扶養控除の見直しによる地方税の賦課・徴収が給与所得者に通知されているということです。これらの事例は、給与所得者が意図的に「不当に負担を免れよう」としたわけではなく、確認不足程度のことだと思われますが、「公平・公正な社会の実現」を目指す行政側でのマイナンバーの利用が具体化した事例ということができます。

(図3)は、会計検査院の「国の行政機関等における社会保障・税番号制度の導入に係る情報システムの整備等の状況について」の資料に掲載された「マイナンバー制度における情報連携等の概要」です。

(図3) 会計検査院 マイナンバー制度における情報連携等の概要

市区町村間は(図3) の右下にある既存システム(住民基本台帳ネットワーク)により、もともとネットワークされていましたが、給与支払報告書に給与所得者や扶養親族のマイナンバーが記載されたこと、マイナンバーをキーとした情報連携が開始され、これまでよりもスムーズに扶養情報の照会が行えたのだと考えられます。

「情報連携」のネットワークには、(図3) の通り、国の行政機関なども入っていますので、扶養控除の見直しに至ったような事例について、「情報連携」により国税庁が照会して情報を入手することも可能です。そうなると、扶養控除の見直しから、地方税のみでなく国税についても賦課・徴収が行われる事態が想定されます。

「不当に負担を免れる」事例として、誤った扶養控除により税の負担を結果的に軽減したような事例は、一件一件は軽微な例とは思いますが、こうした例も見逃さない体制がマイナンバー制度における「情報連携」だということができます。

マイナンバーをキーとした行政機関間の「情報連携」の本格稼働によって、マイナンバー制度の目指す「公平・公正な社会の実現」に向けて、行政機関での本格的なマイナンバーの利用が始まったといえます。「情報連携」により、各種手続きで書類の省略が可能となることにより、「国民の利便性の向上」の実現が見えてきた感はありますが、多くの国民が利便性を実感できるようになるまでは、まだまだ時間がかかりそうです。むしろ、「情報連携」により、行政機関の本格的なマイナンバーの利用が始まり、「公平・公正な社会の実現」に向けて、「負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する」動きが、今後徐々に顕在化していくと考えられますので、その点にも注目していきたいと思います。

| Trackback ( )

|

先日の中日新聞の記事に、「GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡」というのがあって、驚いた。

タイトルからすれば、「スマホのGPS位置情報」という機能が主題。

位置情報一般に関しては、子どもやお年寄りが「今、どこにいるか」が確認出来ることなどで便利とされ、いま政治や芸能で話題の「不倫」もこれで調べる方法がある等ネットで出てくる。

ところが、もともと、通信会社から警察に情報が流れるようになっているらしい。

警察のGPS捜査については、今年3月に最高裁が「プライバシーを侵害するため、令状がなければ違法」という初めての判断をしている。

判決をもう一度振りかえる。

★≪GPS捜査は,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとともに,令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである≫

判決は、令状があればいいよ、といっているようだが、どうしてもGPS捜査をしたいなら、法律の制定改正などして整備したら、としている。が、「令状発付には疑義」ともしている。

★≪令状を発付することには疑義がある。GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば,その特質に着目して憲法,刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい≫

2017年3月16日ブログ⇒ ◆令状ないGPS捜査、最高裁大法廷が「違法」判断/「平成29年3月15日 最高裁判所大法廷 判決」

そうなのに見出しの報道がされたということは、現実は別の所にある、ということか。

ネットで確認してみた。スマホの怖い話。

(2017/03/17 日経コンピュータ)★≪これにより、新たな立法措置が講じられるまでは、「ごく限られた極めて重大な犯罪」(判決の補足意見)を除き、GPS端末を取り付ける形でのGPS捜査は事実上できなくなった。

一方、GPS捜査には別の手法もある。個人の所有物にGPS端末を取り付けるのではなく、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものだ。「犯人に位置情報の取得を知られると、捜査に支障が出る」との理由で捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せる。2016年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装している。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していない。≫

ということで、 次を記録しておく。

●GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡/便利なスマホのGPS位置情報だが、知らぬ間に警察の「監視」に使われる恐れも/中日 2017/9/7

●GPS捜査の証拠を排除 「令状なしは違法」最高裁判断後、初/東京 2017年5月30日

● セキュリティ スマホの位置情報を抜き出すGPS捜査、キャリア3社が改めて見解/日経コンピュータ 2017/03/17

●PTAママや会社も犯罪集団に!? 共謀罪でスマホやSNSまで監視され放題/週刊女性 2017年4月25日号

●GPS追跡アプリは仕込んだあと一覧から消せる/StartHome 2017.01.19

★捜索令状 そうさくれいじょう/日本大百科全書の解説

●人気ブログランキング = 今、2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡

中日 2017/9/7 朝刊 中日 2017/9/7 朝刊

便利なスマホのGPS位置情報だが、知らぬ間に警察の「監視」に使われる恐れも

「今、自分がどこにいるか」を示すスマートフォンの衛星利用測位システム(GPS)位置情報。道に迷ったときなどに非常に便利な機能だが、すでに警察は利用者に一切知らせない形で、位置情報を捜査に活用している。

●GPS捜査の証拠を排除 「令状なしは違法」最高裁判断後、初

東京 2017年5月30日

警視庁が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を装着した自動車盗事件で、窃盗や覚せい剤取締法違反などの罪に問われた無職福間康

最高裁は三月、「GPS捜査はプライバシーを侵害するため、令状がなければ違法」との初判断を示した。

その後、令状がないままGPSを使った事件に判決が言い渡されるのは初とみられる。

東京地裁の島田一裁判長は最高裁判例通り、GPS捜査の流れの中で得られた覚醒剤一袋や尿鑑定に関する証拠を排除し、覚醒剤の所持や使用などを認めなかった。

公判で検察側は「プライバシーへの制約は大きくなく、違法性は重大ではない」と証拠から排除しないよう求めた。

しかし判決は、被告や共犯者の車に約一年九カ月間、計約七十台のGPS端末を取り付けたことなどを挙げ「プライバシーを大きく侵害した」と指摘。さらに逮捕現場で警察官が被告らに拳銃を向けたことも違法と判断した。

一方、有罪と認定したのは、二〇一三年八月~一四年六月に関東や関西で繰り返した自動車や現金の窃盗。防犯カメラの映像などを証拠とした。

弁護人の坂根真也弁護士は「最高裁判決に従った内容で、こちらの主張はほぼ認められた。地裁判決は、端末を長期間にわたって取り付けた捜査手法を悪質と判断し、捜査の行き過ぎに歯止めをかけた」と話した。

<GPS捜査> 人工衛星を利用して正確な位置情報を特定できるGPSを利用し、捜査対象者の車などに小型軽量の発信器を取り付け、追跡する捜査。警察はこれまで、連続窃盗や組織的薬物・銃器犯罪、誘拐、産業廃棄物の不法投棄などの事件を対象に、速やかな摘発が求められ追跡が困難な場合に実施できる、としてきた。

● セキュリティ スマホの位置情報を抜き出すGPS捜査、キャリア3社が改めて見解

日経コンピュータ 2017/03/17 浅川 直輝

GPS端末を個人の車両に無断で取り付けて位置情報を追跡する「GPS捜査」について、最高裁判所は2017年3月15日、裁判所による令状があったとしても「実施するには新たな立法措置が望ましい」と、現行法上では事実上認めない判断を示した。

ただし、個人が所有するスマートフォンのGPS位置情報を遠隔操作で抜き出す捜査については、今後も可能となる見通しだ。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、捜査機関へのスマホGPS位置情報の提供について、本誌の質問に「現在法令等に基づき対応を行っており、今後も同様に対応する」との見解を示した。

「車両へのGPS端末取り付け」は、令状の有無に関わらず実質封印に

最高裁大法廷は3月15日、GPS端末を個人の車両に無断で取り付けるGPS捜査について、裁判所による検証許可状(検証令状)なしでは行う事はできないとの判断を示した。

さらに、令状の発付に基づき行う場合であっても、プライバシーの過剰な侵害を抑制するため「憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい」とした。

これにより、新たな立法措置が講じられるまでは、「ごく限られた極めて重大な犯罪」(判決の補足意見)を除き、GPS端末を取り付ける形でのGPS捜査は事実上できなくなった。

一方、GPS捜査には別の手法もある。個人の所有物にGPS端末を取り付けるのではなく、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものだ。

2011年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正により、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになった。この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンを遠隔操作し、GPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになる。

ただし、位置情報はプライバシー性の高い情報であることから、取得の際、スマートフォンにその旨を表示するなどして、ユーザーに知らせるという条件が付いていた。

だが、この条件は「犯人に位置情報の取得を知られると、捜査に支障が出る」との理由で、2015年のガイドライン改正では削除された。これにより捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるようになった。

この改正に基づき、2016年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装している。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していない。

関連記事:FBI vs アップルは他人事ではない!日本の捜査機関はどこまでスマホを覗けるか、全貌に迫る (3/5)

スマートフォンからのGPS情報取得依頼には「今後も同様に対応」

NTTドコモは、最高裁判決を受けた同制度への対応について「本件判決は、令状なしにGPS機器を取り付けること等の捜査を違法としたものと理解している。このため、捜査機関から裁判所の令状提出に基づき、位置情報取得要請があった場合はこれまで通り対応を行う予定」とした。

KDDIは「引き続き、法令・ガイドラインに基づき適法・適正に対応する」、ソフトバンクも「現在法令等に基づき対応を行っており、今後も同様に対応する」と、従来からの対応を変えないとした。

プライバシー法制に詳しい中央大学 総合政策学部 准教授の宮下紘氏は、「総務省ガイドラインの『裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得する』(26条3項)とした規定は、GPS捜査に関する具体的な立法なしに、令状請求の審査を担当する個々の裁判官の判断に委ねることを相当としない今回の大法廷判決の趣旨とは整合しないと考えている。総務省ガイドラインが、GPS捜査の『抜け道』になりかねない」と指摘している

●PTAママや会社も犯罪集団に!? 共謀罪でスマホやSNSまで監視され放題

週刊女性 2017/4/15 2017年4月25日号

脱原発や戦争反対などの市民運動の準備や話し合いをしただけで罪に問われる可能性がある共謀罪。“平成の治安維持法”とも呼ばれる法案の問題点を詳しく検証していこう。

PTAママも犯罪集団!? 共謀罪で監視捜査が横行

「今は、犯行について話し合った段階ではほとんど罪にならないため、警察は捜査もできません。しかし共謀罪は、直接話さなくても暗黙でも成立する。それを摘発するには、日常的な監視を行うことになります」

そう指摘するのは日弁連共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士だ。

監視となると、電話や通信の盗聴がある。’99年、通信傍受法の成立で盗聴が認められるようになった。対象犯罪は当初、薬物犯罪、銃器犯罪、組織的な殺人、集団密航の4つ(数人の共謀が疑われるもの)に限定されていた。

しかし’16年の法改正で、組織性が疑われる爆発物使用、殺人、傷害、放火、誘拐、逮捕・監禁、詐欺、窃盗、児童ポルノが追加(詳細は※参照)。必須だったNTTなどの通信事業者の立ち会いも不要に。

(※)現住建造物等放火、殺人、傷害、傷害致死、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、略取・誘拐、窃盗、強盗、強盗致死傷、詐欺、恐喝(未遂を含む)、爆発物取締罰則違反、人身売買(未遂を含む)、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供・製造)ほか

「法改正で普通の市民も対象になりました。すでに詐欺罪で通信を傍受しているとの報告があります」

政府は2月、’16年中に全国の警察が11の事件の捜査で通信傍受をし、33人を逮捕したとの国会報告をしている。このうちの1件は詐欺罪の捜査だが、逮捕には至っていない。

共謀罪が成立すれば、盗聴の範囲も拡大していくことが懸念される。

「団体の活動実態を調べるには構成員の監視が必要。そのためには構成員を尾行しますが、監視だけでは団体で何を話し合っているのかはわかりません。把握するために通信傍受をするでしょう」(山下弁護士)

盗聴器を仕掛けて盗み聞きもOK!?

共謀罪反対の活動をしているジャーナリストの林克明さんも、「共謀罪を立件するのは盗聴が不可欠になります」と予測する。「共謀罪を立件するために会話を監視することになります。これからは携帯電話、ファックス、SNSは監視対象になります。ツイッターのリツイートも、フェイスブックの“いいね”も、LINEのスタンプも危うくなります」

さらに今後は“室内盗聴”も問題になるという。室内盗聴とは、対象者の自宅や事務所などに盗聴器を置き、会話を盗み聞くことだ。「数年前に法務省の検討会で室内盗聴もOK寸前になりましたが、現在は認められていません。共謀罪では団体や会社もターゲット。室内盗聴してまで立件しないと、有罪にするのは不可能です」(林さん)

前出の山下弁護士も、

「現行の通信傍受法では盗聴の範囲は電話かメールに限られています。警察は今後、室内盗聴を法制化しようとするのではないか」

トイレの位置までわかるGPS捜査

行動を監視する場合、全地球測位システム(GPS)端末を利用する捜査がある。対象の車両にGPSをつければ位置を把握できるが、最高裁は3月、窃盗事件での令状なしのGPS捜査を違法と判断した。

判決によると、GPS捜査の違法性を問われ、「プライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含め、個人の行動を継続的、網羅的に把握できる」として、令状が必要な強制捜査にあたるとしたからだ。

「最高裁は尾行による目視は違うとして、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。新しい捜査のため法整備が必要としたのです」

警察はGPS捜査も尾行のひとつととらえてきた。違法といわれなければ、警察は捜査方法を拡大してきた現実もある。今後は法整備を進める可能性が高い。

会社やPTAも組織犯罪集団に

・・・(略)・・・

●GPS追跡アプリは仕込んだあと一覧から消せる

StartHome 2017.01.19

デジタルされている現代のスマホや携帯電話の通話は、電波を受信して盗聴することはできません。しかし、GPS追跡アプリをインストールすると、通話内容を外部から聞けたり録音できたりするのです。しかも、GPS追跡アプリは一覧から消すこともでkるといいます。

GPS追跡アプリは通話を聞ける

GPS追跡アプリは、いわばスマホを乗っ取りできるアプリ。通話内容をそのまま盗聴することもできます。しかし、導入するには手作業が必要。そのため、内部の人間や近い人間など実行できるのは限られます。

そんなGPS追跡アプリでよく知られているのが「FlexiSPY」です。可能な操作は、電話の通話内容を聞く・録音する、Facebookを覗く、居場所を特定する、パスコードを暴く、居場所を特定するなど多岐にわたります。

特徴的なのが、通話中の内容をリアルタイムで聞けること。また、LINEも中身を覗けるなど、150種もの操作が可能。しかも、GPS追跡アプリがインストールされているのかを知られないように、アプリ一覧から消すこともできます。

GPS追跡アプリは導入に数時間

さらに、スマホのパスコードを解読できる機能も搭載。また、コードを新たに設定したり、アプリのパスワード解読も可能です。GPS追跡アプリの利用料は、月額68ドルからとなっています。

とはいえ、GPS追跡アプリの導入ハードルはかなり高くなります。導入にはAndroidはroot化が、iOSは脱獄が必要です。操作に慣れている人間でも数時間は欲しいところでしょう。

もしGPSアプリが導入されていたとしたら、身内の近い人間が就寝中などにスマホを操作するなどの時間が必要になります。ちょっとトイレに立っている間にインストールできるようなものではありません。

★捜索令状 そうさくれいじょう

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

捜査機関が犯罪を捜査するにあたり必要があって捜索をする場合、および裁判所または裁判官が公判廷外で捜索をする場合に発付される令状で、単に捜索状ともいう。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない(35条1項)と規定している。

さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行う(35条2項)と規定して、いわゆる令状主義の原則を宣言している。したがって、捜索令状なくして捜索ができるのは、捜査機関が逮捕に伴って捜索を行う場合(刑事訴訟法220条1項)および裁判所が公判廷で捜索を行う場合(同法102条1項)だけである。[内田一郎・田口守一]

|

| Trackback ( )

|

1日の読売の記事に、「マイナンバーカード交付率、都城市が全市1位」とあった。

内容を解釈すると、全国790市の中の比較で、トップといってもたった「19・2%」。全国平均はなんと「9%」。

莫大な公金、税金をつぎ込んでいて、その人件費だけでも莫大なのに・・・、国民を監視したい支配者の意図か・・・

2日の毎日の記事には、法務省が「マイナンバー 戸籍に導入 結婚・年金、謄本提出不要」を諮問へ、という旨があった。

戸籍から管理しようと、という訳。管理されたくない人には、胡散臭いこと。

なお、「結婚 戸籍」といえば、「入籍」という言葉を使う人が多いけど、それを聞いたときは、ずっと否定している。10代の頃から「籍」という考え方・制度に疑問を持っていたから。

今のネットで見ると、分かりやすいと映ったのは、例えば★ サイゾーウーマン 深澤真紀の「うまないうーまん」第7回 2013.12.05★ ≪「入籍」は間違い、正しい「戸籍と婚姻」と「夫婦別姓」についても知ろう!/「婚姻届を出す」=「入籍」ではない。戦後の「新民法」では、結婚する場合は、男性も女性もそれまでの親の戸籍から抜けて、「新しい戸籍」を作るからだ。ではなぜ「入籍」という言葉が使われているのだろうか。≫★

ということで、今日は次を記録。

●マイナンバー 戸籍に導入 結婚・年金、謄本提出不要 法務省諮問へ/毎日 2017年8月2日

●戸籍にマイナンバー導入へ 婚姻届などで謄本不要に/朝日 8月3日

●マイナンバーカード交付率、都城市が全市1位/読売 8月01日

●マイナンバーは既に必要な存在に?銀行口座の利用ではいつから必要?/All About 7月27日

●“古巣”に復帰の野田聖子総務相 情報通信進展、新たな課題も山積、問われる手腕/産経 8.3

●野田聖子総務相の会見詳報 「首相に今まで通り、伴走してほしいと言われた」 来年総裁選「必ず出る」/産経 8月3日

「マイナンバー制度担当の職をいただきました・・・そもそもインターネットというものはアナーキーな状態で、当然犯罪の問題・・・」

●人気ブログランキング = 今、2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●マイナンバー 戸籍に導入 結婚・年金、謄本提出不要 法務省諮問へ

毎日 2017年8月2日

法務省は、税や社会保障などの行政手続きに活用される「マイナンバー制度」の利用範囲を戸籍に拡大する方針を固めた。9月中旬の法制審議会(法相の諮問機関)総会で戸籍法の改正について諮問する。結婚の届け出やパスポート申請、老齢年金請求などの際に行政機関に対して戸籍証明書(謄本や抄本など)の提出が不要になり、手続きが簡素化される。同省は、法制審での審議を経て、2019年の通常国会での戸籍法改正案の提出を目指している。【鈴木一生】

省内に設置された有識者らによる研究会が14年10月から戸籍事務でのマイナンバー導入を検討、1日に法…

●戸籍にマイナンバー導入へ 婚姻届などで謄本不要に

朝日 2017年8月3日22時40分 小松隆次郎

全国の市区町村が取り扱う戸籍事務について、法務省はマイナンバー制度を導入する方針を固めた。婚姻届の提出や旅券発給の申請をする際に必要だった戸籍謄本などの戸籍証明書の添付が不要になるなど、手続きを簡素化する効果を見込んでいる。ただ、個人情報の保護などに課題もあり、実施には数年かかる見通し。…

同省に設けられた有識者らの研究会が戸籍へのマイナンバー制度拡大を2014年から検討。今月1日、今後の法制審議会で議論のもとになる最終報告書をまとめた。同省は9月中旬にある法制審の総会で戸籍法の改正を諮問。法制審の審議をへて、19年の通常国会に改正法案の提出を目指す。

●35億円の追加支出に開発遅れも、マイナンバーの情報連携システム

日経コンピュータ 2017/08/02

会計検査院は2017年7月26日、マイナンバー制度で行政機関などが個人情報をやりとりするための情報連携システムについて報告書を公表した。業務見直しの範囲や手順の検討などが不十分だったために、厚生労働省などは改修や契約変更に約35億円の追加支出が必要になったり、開発の遅延が生じたりしているという。

国や健康保険などの公的機関はマイナンバー制度に対応するために、情報連携の対象となる個人情報を各行政機関の既存システムから集める「中間サーバー」を整備して、個人情報をやりとりする「情報提供ネットワークシステム」につなげなければならない。情報連携は2017年7月から試験運用が始まった。

要件定義に不備

会計検査院は2012年度から2016年度にかけて厚生労働省など国の行政機関と、全国健康保険協会や健保組合などの合計170機関が整備した190システムについて準備状況を調べた(写真)。検査対象となったのは2016年10月末まで国の補助金が計100万円以上だった契約件数503件、合計の契約金額は650億5451万円に上る。

このうち厚生労働省は2015年6月に財務省所管の国家公務員共済組合の既存システムについて、処理している業務量やデータの内容などを分析せずに業務要件を決めてしまい、中間サーバーを利用する要件を定義していなかった。

その結果、契約を結んだ後に要件定義の見直しが必要になり、他の仕様変更を含めて2回の変更契約を締結して契約金額を33億9607万円あまり増額していた。当初から必要だったコストも含まれるとみられるものの、情報連携の開始時期は2018年7月に延期した。

文部科学省がマイナンバー制度に対応する「高等学校等就学支援金事務処理システム」の設計・開発の調達などでも、業務や調達仕様書案の見直しが必要となった。

変更契約や追加契約によって合計の契約金額は同様に5940万円増額して1億5120万円となり、情報連携の開始を2019年4月に延期していた。ハローワークシステムの整備でも不備があり、2017年度中に機能追加の改修をしているという。

・・・(略)・・・

●マイナンバーカード交付率、都城市が全市1位

読売 2017年08月01日

宮崎県都城市のマイナンバーカードの交付率(人口に対する交付枚数の割合)は19・2%(5月15日現在)で、全国の790市の中で最も高いことが総務省のまとめで分かった。2位の奈良県橿原市(16・7%)に2・5ポイント差を付けている。市は、カードに貼る顔写真を市職員が撮影するなど、手軽に申請できる仕組みを整えたことが奏功したとみている。

国民に12桁の番号を割り振るマイナンバー制度は2015年10月に始まり、16年1月からカードを交付している。カードには顔写真と氏名、住所などの個人情報が記載され、個人識別のための集積回路(IC)チップが付いている。

交付を受けるには市町村を通じて国への申請が必要。申請書に顔写真を貼って郵送したり、インターネットから申し込んだりする。

しかし、交付のために顔写真を撮影することが手間なうえ、パソコン操作が苦手な人もいることなどから、交付率は低迷。全国平均は9%にとどまっている。

都城市では、交付希望者が市役所を訪れると、7階の特設会場に案内する。ここで市職員がタブレット端末で顔写真を撮り、パソコンを操作して申請を手伝う。「都城方式」と呼ばれる仕組みで、全国各地から視察が相次いでいるという。

さらにカードの交付を希望する従業員が10人以上いる企業には、市職員が出向く。昨年7月からは、市内の温泉施設でマイナンバーカードを掲示すればポイントが付き、ポイントがたまると入浴料を無料にするサービスも始めた。

宮崎県内の市町村の交付率は11・3%。串間市も15%と高く、全国4位にランクされている。

都城市は、電子化した母子手帳や保険証などのシステム導入を目指しており、これらを利用するにはマイナンバーカードが必要になるという。市総合政策課は「市民サービス向上や、行政の効率化を図るために、マイナンバーカードの重要性はますます高まる。市民に幅広く、取得を呼びかけたい」としている。

●マイナンバーは既に必要な存在に?銀行口座の利用ではいつから必要?

All About 2017年7月27日

■銀行、証券、保険で異なる扱い

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策で利用されます。そのため、個人の場合は勤務先や金融機関からマイナンバーの提示を求められることがあります。会社員の方は、すでに勤務先にマイナンバーを提出しましたよね。金融機関での扱いは、次の通りです。

・銀行……2018年1月以降、預金者は銀行からマイナンバーの提示を求められる。ただし法律上の義務はなし。

つまり、2018年1月以降はマイナンバーを知らせるよう銀行から要求されるが、従わなくても不利益や罰則はないということです。マイナンバーを提示すると、預金情報をマイナンバーで検索できる予定。銀行預金をたくさん持っている人を把握できることになります。税務署などの行政機関はこれを照会可能です。自分の預金額を知られたくないと考える人もいることでしょう。

一方、万一銀行が破たんした場合は、残高の把握が素早くできるので、早急な対応が可能になりそうです。2018年以降、3年間の提示状況を見て必要な措置を講じるとなっているので、提示する人が少ないと、義務化につながる改正が行われるかもしれません。

・証券会社……2016年1月以降、新しく証券会社に口座を開く人はマイナンバーの提示が必要。すでに口座を持っている人は3年間の猶予あり。

・生命保険会社……2016年1月以降の保険金支払いについては、生命保険会は税務署に保険契約者と保険金受取人のマイナンバーを記載した支払調書を提出する義務があります。…

従って、保険金を受け取る際には保険会社へのマイナンバーの提示が必要です。

このように現在のところ金融機関により扱いは異なりますが、証券会社での新規口座開設と、保険金受取りの際の提示はすでに始まっています。

銀行では投資信託を購入することもできますが、この場合はどうなるのでしょうか?

■銀行でも取引によってはマイナンバーの提示が必要

銀行では預金以外の商品、例えば投資信託なども取り扱っています。次の場合には銀行でもマイナンバーの提示が必要となります。

・投資信託、公社債などの証券取引全般

・財形貯蓄(年金・住宅)

・外国送金(支払・受け取り)など

・信託取引(金銭信託など)

・マル優・マル特

銀行で新たに口座開設して投資信託や個人向け国債を購入する際、NISA口座やジュニアNISA口座の申し込み・解約、教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託の申し込みの際などには、マイナンバーの提示が必要です。

銀行預金への適用はもう少し先になりますが、銀行でもマイナンバーの取扱いは始まっているのです。

●“古巣”に復帰の野田聖子総務相 情報通信進展、新たな課題も山積、問われる手腕

産経 2017.8.3 21:19

■第3次安倍第3次改造内閣の顔触れ

野田聖子氏の総務相就任は、平成11年に郵政相を退任して以来、18年ぶりの“古巣”への復帰となる。当時を知る旧郵政省系の総務省幹部らは「情報通信や郵政の分野に詳しく、安定感があった」と歓迎する。しかし、この間に郵政は民営化され、情報通信は進展、マイナンバー制度も導入され、新たな課題も多い。

野田氏は郵政相時代、学校のインターネット環境整備や地上デジタル放送の整備に注力した。当時、課長補佐として支えた幹部は「若かったが、安定感があった。今後も社会的弱者への配慮を意識した情報通信政策を打ち出すのでは」と期待する。

郵政分野の幹部は「全国一律の提供を義務付けられた『ユニバーサルサービス』の確保に力を入れるのでは」と指摘。高市早苗前総務相も3日の記者会見で「ユニバーサルサービス維持」を引き継ぎ事項に挙げた。自民党の郵政関係議員も「郵政行政を立て直してほしい。現状では民営化の方向性が中途半端だ」と注文を付ける。

ただ、総務省は旧郵政省だけでなく、旧自治省、旧総務庁を統合しており、郵政相時代には縁のなかった地方行財政なども担当することになる。今回は、マイナンバー制度担当相としても、伸び悩むマイナンバーカードの普及などにも取り組まなければならない。

野田氏には、古巣といってあぐらをかくことは許されず、その手腕に注目が集まることは間違いない。(大坪玲央)

●野田聖子総務相の会見詳報 「首相に今まで通り、伴走してほしいと言われた」 来年総裁選「必ず出る」

産経 8月3日(木)23時18分

・・・(略)・・・

総務相、女性活躍担当相、そして内閣府特命担当相のマイナンバー制度担当の職をいただきました野田聖子でございます

・・・(略)・・・

そもそもインターネットというものはアナーキーな状態でありますから、当然犯罪の問題。それを利用して悪用する人たちが増えるだろうと懸念されていましたが、今般まだまだサイバーセキュリティーに関しては、出遅れているということを痛感しています」

・・・・・(略)・・・

マイナンバーにつきましてはご承知の通り、利用がまだ10%に満たないということで、正直私もまだそのマイナンバーの便利さを実感できずにいます。多くの国民の皆さんに、マイナンバーを使うことによっての生活のメリットがしっかりと、目に見えるような形でお示しできるように取り組んでいきたい。

・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

先日のネットのニュースに次があった。

「国や自治体が管理する個人情報をマイナンバーで結び付ける情報連携とマイナポータルの試行運用が2017年7月18日、スタート。2017年秋ごろからの本格運用を予定」(日経コンピュータ)

関連には、「ほとんど話題にならなかった」旨も記載されていた。

問題のマイナンバーを使っての「情報連携」、それが注目のニュースにならないとは。

「マイナポータルは7月18日より、あなたにぴったりなサービスを探せるワンストップサービスやあなたの情報を確認できるサービスを開始、ともある。

「マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービス」ということなので、「マイナポータル」にアクセス。

すると冒頭の目立つところに、

【ご注意】7月18日以降・・最新のJavaバージョンをインストールした場合、マイナポータルへログインできなくなります。

【ご注意】現在、「もっとつながる」のMyPost(日本郵便)はメンテナンス中です。メンテナンス終了予定日時は未定です。

とあった。

≪こんなことで、「情報連携」されたら、誰かに盗まれそう≫、それが第一印象。

ということで、以下を記録しておく。

★ マイナポータル

●マイナンバー制度、情報連携とマイナポータルの試行運用を開始/日経コンピュータ 2017/07/18

●チケット高額転売、マイナンバーで防止 総務省・ぴあなど /日経 7/12

●記者の眼/マイナンバーの行く手に見えてきた厄介な課題/日経BP 7/24

●「個人番号嫌い」の厚い壁 政府は逃げずに改革を/日経 7/3

●マイナンバー提示巡るNISA解約が波乱要因に 今年9月末が提示期限/会社四季報 7月20日

●リテラシー不足で102兆をタンスに溜め込む日本の残念ぶり/日本ビジネスプレス 7.24

●人気ブログランキング = 今、2位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●≪ マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。≫

★ マイナポータル ★ マイナポータル

サービスのご案内

マイナポータルは7月18日より、あなたにぴったりなサービスを探せるワンストップサービス(まずは子育て関連サービスから開始します)やあなたの情報を確認できるサービスを開始しました。

あなたの情報を確認できるサービスの説明

あなたにぴったりなサービスがわかる / あなたにぴったりな行政サービスが届く / 税金などの支払ができる / 各種書類が受け取れる / スマートフォンでも使える / あなたの情報が確認できる

今すぐマイナポータルを 利用しよう!

|

●マイナンバー制度、情報連携とマイナポータルの試行運用を開始

= 日経コンピュータ 2017/07/18 大豆生田 崇志

国や自治体が管理する個人情報をマイナンバーで結び付ける情報連携とマイナポータルの試行運用が2017年7月18日、スタートした。2017年秋ごろからの本格運用を予定している。

マイナンバー制度の個人向けポータルサイトである「マイナポータル」も試行運用を開始した。

・・・(略)・・・

希望者に配布するマイナンバーカードを持ち、PCにカードリーダーをつないでログインすれば、国の行政機関や自治体などが保有する情報や、やりとりされた履歴の確認のほか、一人ひとり向けのお知らせ機能を利用できる(図)。

マイナポータルと国税電子申告・納税システム(e-Tax)、民間送達サービス(MyPost)の間で認証連携することで、マイナポータルからe-Taxへのログインや、マイナポータルのお知らせ機能で民間送達サービスに届いた資料を確認できる。

マイナンバーカードを持っていない場合でも、一部の自治体では「ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能)」で子育てに関する行政サービスの検索や地域比較が可能になっている(図)。

・・・(略)・・・

内閣官房は本格運用に向けて2017年9月末ごろに「Windows版マイナポータルログインアプリ」をリリースする予定で、セットアップを簡素化してJava実行環境のインストールも不要になる。インターネットエクスプローラー(IE)以外にも「ある程度シェアがあるブラウザーへの対応もめどが立ちつつある」(楠正憲・政府CIO補佐官)という

●チケット高額転売、マイナンバーで防止 総務省・ぴあなど

日経 2017/7/12

総務省とチケット販売大手のぴあは2018年にも、チケットの高額転売を防ぐ新システムを稼働する。マイナンバーカードの認証機能でチケット購入者を特定、買った本人のみに入場を認める。転売したい人には定額で売買できるサイトも用意。スマートフォン(スマホ)をかざすだけで入場できるシステムも開発し、不正取引をなくす。

人気アーティストの公演では数千円のチケットがインターネットで10万円以上で取引されるケース…

●記者の眼/マイナンバーの行く手に見えてきた厄介な課題

日経BP 2017/07/24 井出 一仁

ついにマイナンバー制度の情報連携と、マイナポータルの試行運用が、7月18日に始まった。情報連携を担うのは、国の機関や自治体が個別に保有している住民個人情報を連携させる「情報提供ネットワークシステム」である。制度としては試行運用だが、マイナンバー制度の基盤を支えるシステムとしては本格稼働したことになる。もうひとつのマイナポータルは、住民が自身の登録情報や情報連携の履歴を確認できるインターネット上のサイトであり、正式な名称は「情報提供等記録開示システム」という。

「ついに」と書いたが、各種メディアでの扱いはこじんまりとしたものだ。2015年秋にマイナンバーの通知カードの発送が始まったときや、2016年初めにマイナンバーカードの交付が始まったときは、テレビなどでも盛んに報道されたが、今回は総じてひっそりとしている。

通知カードは全国民に配布されたし、マイナンバーカードは申請が必要だが実体があるカードとして誰でも入手できる。メディアの関心も高く、国民の注目度は高まった。マイナンバーカードの普及を促進するために、政府も予算を確保してマスメディアを通じた広報活動を展開した。

一方、情報提供ネットワークシステムは行政事務用のバックオフィスシステムであり、運用担当者以外の目に触れることはない。

誰でもアクセスできるマイナポータルは、2017年1月にアカウントの開設が可能になったものの、設定が煩雑で不評を買った。今回の試行運用開始に伴い、子育て関連のサービス検索やプッシュ型のお知らせ機能が利用できるようになったが、現時点ではサイトURLの特別な周知活動は行われていない。

まずは、そろりと動き出した格好だ。

試行運用期間は、行政職員がシステムの操作に習熟したり、システムの安定運用を確認したりするために設けられたもので、約3カ月間を予定している。試行運用期間中は、役所の窓口手続きではこれまで通り住民票の写しや課税証明書を提出する必要がある。従来の書類による処理とシステムによる情報連携を並行して実施し、情報連携で不具合が発生しても窓口処理が滞らないようにしている。本格運用開始後は、住民票の写しなどの提出が不要になり、マイナンバーに基づく情報連携だけで手続きが進むようになる。

制度を所管する高市早苗総務大臣・マイナンバー制度担当大臣は、18日午前の記者会見で「8時から9時までに情報連携が完了したものについて、順調に推移しているとのことで、特に障害の報告もございません」と発言。行政窓口での多少の混乱は避けられないだろうが、今のところシステム面で大きな不具合の報告はなく、まずは無難に静かに滑り出したと言えそうだ。

●「個人番号嫌い」の厚い壁 政府は逃げずに改革を

日経 2017/7/3 論説委員長 原田亮介

マイナンバー制度が分かれ道に立っている。税と社会保障改革を強力に進めるには、政府が国民の所得と資産を捕捉する必要がある。一方で、立ちはだかる「個人番号嫌い」の壁が厚いのも現実だ。

「この夏が天王山」(SMBC日興証券の坂本昌史執行役員)。証券会社や銀行は少額投資非課税制度(NISA)口座で顧客一人ひとりに個人番号の登録を求めている。

9月末までに登録しないと別の手続きをしない限り非課税でなくなる…・・・(略)・・・

●マイナンバー提示巡るNISA解約が波乱要因に 今年9月末が提示期限

会社四季報 2017年07月20日 瀬川 剛

・・・(略)・・・その端的な例が、昨年から証券の取引口座の開設に義務付けられたマイナンバーの提示である。期限は来年の18年末だが、NISA(少額投資非課税制度)の利用者は今年の9月末までに提示しなければ来年以降は非課税措置を受けられなくなってしまうという決まりになっている。

当局の集計によればNISA口座による3月末での累計買い付け金額は10兆5464億円。1%程度のREITを除くと4割近くが株式、残る6割が投資信託ということだが、実態としては投資信託も株式投信が中心で、全体の7、8割ほどは株式と捉えるべきだろう。投資家のマイナンバー提供への心理的な抵抗は依然として強く、証券界全体で現時点では5、6割程度の利用者しか提出を終えていないということのようだ。これを機会に、特に含み益となっている場合は、売却して口座を閉鎖するという動きが少なからず出そうだ。

・・・(略)・・・

●リテラシー不足で102兆をタンスに溜め込む日本の残念ぶり

日本ビジネスプレス 2017.7.24 SHINOKEN WAYS

タンス預金に未来はあるのか。

近年、タンス預金の増加が勢いを増しています。第一生命経済研究所によると、2016年末の現金残高は実に102.4兆円。特に2015年ごろからこの額が急激な伸びを見せていますが、時期を考えると2015年1月の相続税の強化、翌2016年1月のマイナンバー制度の開始が、こうしたタンス預金増加の背景にあったと考えられます。

click here

日本人は昔から欧米に比べ、投資より預貯金を好む傾向があるといわれてきましたが、それに拍車をかける形で、富裕層に警戒心をもたらす制度改革が次々と行われたといえそうです。また、未曾有の低金利で銀行に預けるメリットを感じられないことも、こうした状況の後押しになったのかもしれません。

しかし、低金利だから銀行に預けても仕方ない、だからタンス預金にしようと考えるのはナンセンスです。