年末になると動きや連絡が増えることの一つはマイナンバー関連。

今日は、感覚的な受け止めだけではいけないので、ネットで確認。

マイナンバーへの「ひも付け」は、今年の6月頃は真面目に言われていた、らしい。

それが、11月になって「ひも付け義務化、慎重に」という方向になってきた。

月末には「口座ひも付け義務化見送り」となった。

もちろん、政府の魂胆は、いつとき安心させて、あとで法律でくくってしまおう・・・ということだろうと懸念している。

12月には、

★≪2021年の通常国会に関連法案を提出し、24年度中に金融機関が要請することを義務付けを始め、政府は金融機関が収集した個人番号を利用≫ となんか、回り道らしく見せている。

政府は信用しない。

ところで、驚いたのは、

★≪マイナンバーカードで学校の成績が分かる? 文科省に詳細を聞いた(itmedia 2020年12月17日)≫

そんなことで、今日は今年の動きとして、以下を確認しておく。

●マイナンバーへの口座「ひも付け」 義務化の背景と問題点 自民の思惑は?/毎日 2020年6月9日

●マイナンバーと銀行口座を紐付け、メリット&デメリットは? ZEIMO 2020年6月12日

●運転免許証とマイナンバーカード、2026年に一体化へ スマホに免許搭載も可能に/tmedia. 2020年11月11日

●ひも付け義務化、慎重に検討 マイナンバーと預貯金口座―平井デジタル改革担当相/時事 2020年11月13日

●口座ひも付け義務化見送り マイナンバーと任意登録へ―政府/時事 2020年11月27日

●社説 危うい全口座ひも付け/高知 2020.06.09

●個人番号、金融機関が収集 口座開設時に提供要請/中日 2020年12月11日

●マイナンバーカードで学校の成績が分かる? 文科省に詳細を聞いた/itmedia 2020年12月17日

なお、昨日12月21日の私のブログへのアクセスは「閲覧数5,449 訪問者数841」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●マイナンバーへの口座「ひも付け」 義務化の背景と問題点 自民の思惑は?

毎日 2020年6月9日

政府・与党は、マイナンバーと個人の預貯金口座の「ひも付け」で、1人につき一つの口座の登録の義務化を先行させ、制度が本来志向する全口座を対象とした義務化は先送りすることにした。生活支援のための給付金の支給迅速化を大義名分に一部の義務化を実現し、全口座義務化という最終目標へ駒を進める構えだ。

総務相は「全口座ひも付け義務化」に未練

「私自身の親が立て続けに他界して、口座の所在すら分からず大変苦労した。また、東日本大震災の津波などで家財を流されて自分の口座さえ把握できない方が多かっただろう、という思いから、全ての口座をマイナンバーとひも付けておけば、かなり便利になると思っていた」。高市早苗総務相は9日の記者会見で「全口座」の義務化に未練をにじませた。

義務化の議論は、4月に…

●マイナンバーと銀行口座を紐付け、メリット&デメリットは?

ZEIMO 2020年6月12日

安倍首相が迅速に給付すると豪語した特別定額給付金。しかし、現実には給付が閣議決定されてから1ヶ月経過しても、申請書すら届いていない人が大勢いる状態です。 安倍首相が迅速に給付すると豪語した特別定額給付金。しかし、現実には給付が閣議決定されてから1ヶ月経過しても、申請書すら届いていない人が大勢いる状態です。

その原因のひとつに、「マイナンバーカードを利用したオンライン申請」が遅々として進まなかったことが挙げられます。

政府与党はこの状況を打破するため、マイナンバーカードと銀行口座情報をひも付ける法案を準備しています。

マイナンバーカードと銀行口座がひも付けられるとどのようなことが想定できるか?メリットやデメリットは?など、マイナンバーカードと銀行口座に関してまとめておきます。

目次

1.特別定額給付金で発覚した問題点

(1)オンライン申請の方が時間がかかる

2.マイナンバーと銀行口座を紐付け

(1)マイナンバーカードと口座情報のひも付け案を提出

(2)高市総務大臣は義務化を準備

(3)2021年予定の改正案を前倒し

3.紐付けによるメリットは?

4.紐付けによるデメリットは?

5.課題点

・・・(以下、略)・・・

●運転免許証とマイナンバーカード、2026年に一体化へ スマホに免許搭載も可能に

itmedia. 2020年11月11日

警察庁は11月10日、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録し、一体化する方向で検討中であると明らかにした。運転免許情報を管理するシステムを全国一律で共通化した上で、2026年の開始を目指すという。マイナンバーカードは総務省が2022年度中にスマートフォンへの搭載を目指しており、実現すればスマホに運転免許証を搭載することも可能になる。

警察庁は同日開催された、政府のマイナンバー制度やデジタル基盤の改善に向けたワーキンググループの会合で報告。マイナンバーカードを活用し、住所変更のワンストップ化や免許更新の迅速化、講習のオンライン化などを目指すという。

マイナンバーカードとの一体化のイメージ

これまで、免許の住所を変更する際には住所変更の届け出を各地域の警察署にも提出する必要があった他、居住地以外で免許を更新すると、新たな免許証の郵送に約3週間を要するなどの課題があった。

警察庁はシステムの共通化に向け、6月に開発を開始。22年度以降、順次共通システムに移行し、25年までに統合完了を目指す。

マイナンバーカードのスマホ搭載は2022年度

会合では併せて、総務省がマイナンバーカード機能のスマホへの搭載について、22年度内にAndroid端末への搭載を目指すと報告した。iPhone端末への搭載については、実現に向け米Apple社と交渉を継続する方針。また、制度整備を行うため、次期通常国会に公的個人認証法改正案を提出する方向で検討中だという。

総務省は22年度中のスマホ搭載を目指す

マイナンバーカード機能のスマホへの搭載が実現すれば、スマホに運転免許証を搭載することも可能になる。こうしたことを受け、加藤勝信官房長官は11日の定例会見で、運転免許証のスマートフォンへの搭載について「研究を進めてほしい」と述べた。

●ひも付け義務化、慎重に検討 マイナンバーと預貯金口座―平井デジタル改革担当相

時事 2020年11月13日

平井卓也デジタル改革担当相は13日の衆院内閣委員会で、マイナンバーと預貯金口座のひも付け義務化の是非について、慎重に検討する考えを示した。「金融機関に預金者のマイナンバーの収集管理を義務付けるのか、預金者に金融機関へのマイナンバー提供を義務付けるのか、本当に義務付けが一番効果があるのかといった論点も含めて幅広く検討している」と語った。

政府は災害時などの給付金の迅速な支給に向けてマイナンバーと口座のひも付けを目指しているが、罰則付きの義務化は「無理筋」(内閣官房幹部)として否定的。マイナンバー制度を担当する平井氏は「罰則のない義務化は効果があるようでない」と述べ、ひも付けが任意となる可能性をにじませた。日本維新の会の足立康史氏への答弁。

●口座ひも付け義務化見送り マイナンバーと任意登録へ―政府

時事 2020年11月27日

政府は27日、マイナンバー制度と行政のデジタル化に関するワーキンググループの会合を首相官邸で開いた。緊急時の給付金など公金を受け取る口座とマイナンバーのひも付けについては義務化を見送り、任意で登録する案を提示。本人同意の下、保有する口座に事前にマイナンバーを関連付け、相続や災害時に迅速に口座の所在を確認できる制度案も示した。

高市早苗総務相(当時)は6月、国民1人につき1口座の登録義務化の検討を指示していたが、実効性を確保することは難しいと判断した。

●個人番号、金融機関が収集 口座開設時に提供要請

中日 2020年12月11日

政府は11日、マイナンバー制度と行政デジタル化に関する作業部会を首相官邸で開き、報告書を取りまとめた。預貯金口座と個人番号のひも付けでは、口座開設時に番号提供を要請するよう金融機関に義務付ける。要請に応じるかどうかは任意とし、個人に対するひも付け義務化は見送った。政府は金融機関が収集した個人番号を利用し、災害時の迅速な現金給付や、国民が保有する金融資産の把握などにつなげる。

2021年の通常国会に関連法案を提出し、24年度中に金融機関への義務付けを始める。口座と個人番号のひも付けは、罰則適用などによる実効性の確保が難しいと判断した。

●マイナンバーカードで学校の成績が分かる? 文科省に詳細を聞いた

itmedia 2020年12月17日 谷井将人

マイナンバーカードに小中学生の成績がひも付けられる——12月16日、Twitterでそのようなニュースが話題になった。文部科学省は、政府が全国民にマイナンバーカードが行き渡ると想定している2023年を目標に、マイナンバーカードと各学校が導入している「Google Classroom」や「Classi」といった教育支援ツールの学習者IDとのひも付けについて、21〜22年度に検証するとしている。

主に転校の際に学業成績や健康情報などの教育データを次の学校に伝える用途を想定。マイナンバーカードの電子証明書の仕組みを活用し、本人確認ができれば学習者IDをたどれるようにする。どのような教育データを伝達するかは今後検証を重ねる。現在はデータの伝達方法を考えている段階で、具体的な情報の扱い方などは未定。全ての子供を対象にするものではなく、希望する家庭や学校のみが使えるようにするとしている。

文部科学省によると、転校時の学校間での学業成績や健康情報といった情報のやりとりは、今でも紙ベースで行われているという。ITmedia NEWSの取材に対し同省は「学習の進捗状況など、現状やりとりされている以上のデータを渡す意味があるのかは分からない」とし、「全データをひも付けるというより、全関係者がWin-Winになる仕組みを考えていく」と話した。

マイナンバーカードの活用自体についても「データがあればいい現状から、マイナンバーカードがないと情報が見られない状態になるなど、かえって手続きが煩雑になったら意味がない。便利な使い方を見つけて行く必要がある」としている。

Twitterでは「情報漏えいの危険がある」とする声も上がっている。同省はマイナンバーカードのICチップを本人確認に使うだけでマイナンバーと成績のひも付けは行わないとし、「万が一マイナンバーが漏れたとしても、そこから成績がばれることはない」と説明した。

「もちろん情報漏えいがないようにするが、どういう情報を扱うかによって、扱いの重さを考える必要がある。機微な情報をひも付けるならセキュリティを厳重にするが、そういう情報を扱う意味があるかも疑問」とし、ひも付ける情報についても検討を重ねるとしている。

| Trackback ( )

|

交替した政権が目指す一つが、マイナンバーの有効利用の推進、だという。

もう少し詳しく言うと、★≪マイナンバーと各種免許や国家資格との一体化や、給付金振り込みの早期実現に向けた預貯金口座とのひも付け》(ロイター)、 ★≪21年に口座と連動 政府がデジタル化推進》(日経)とか。

★≪「行政デジタル化」に立ちふさがる霞が関の「縦割り》(フォーサイト)という意見もあった。

菅首相が官房長官時代から取り組みを推進してきたマイナンバー関連、しかし決してうまくいっていないのが現状。そのペースをどう変えるというのだろうか。

税金を使っていろいろとやってみるだけに終わると私は思う。

ともかく、今日は一応、関連情報を見て、次を記録しておく。

●デジタル改革会議、強いデジタル庁設置へ まずマイナンバーひも付けを/ロイター 2020年9月23日 3:15

●マイナンバー、21年に口座と連動 政府がデジタル化推進/日経 2020/9/24 1:00

●マイナンバー、口座と連動で何が変わる?/日経 2020/9/24 7:00

●国・地方の行政デジタル化に139億円 総務省概算要求/産経 2020.9.24 20:21

●マイナポイント事業にみる「マイナンバーカード」普及の限界/

●菅新内閣の目玉「行政デジタル化」に立ちふさがる霞が関の「縦割り」/フォーサイト 2020年9月16日

なお、昨日9月23日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,284 訪問者数1,891」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●デジタル改革会議、強いデジタル庁設置へ まずマイナンバーひも付けを

ロイター 2020年9月23日 3:15

[東京 23日 ロイター] - 政府は23日午前、デジタル改革閣僚会議の初会合を開催し、従来とは一線を画した強い組織を立ち上げる方針を示した。<font style="background:#ffffcc">優先課題として、菅義偉首相が官房長官時代から取り組みを推進してきたマイナンバーと各種免許や国家資格との一体化や、給付金振り込みの早期実現に向けた預貯金口座とのひも付けの在り方などに取り組む。

政府は23日午前、デジタル改革閣僚会議の初会合を開催し、従来とは一線を画した強い組織を立ち上げる方針を示した。写真は平井卓也デジタル改革担当相。16日撮影(2020年 ロイター/Kim Kyung Hoon)

菅首相は会議で、平井卓也デジタル改革担当相が中心となって取り組み、壁を突破してほしいとし、各閣僚に対しこの大きな改革に全力での協力を要請した。

また加藤官房長官はその後の記者会見で、デジタル化の利便性を実感できる社会を作るため、新たに創設するデジタル庁は強力な司令塔機能を有し、能力の高い人材を集め、年末には基本方針を定め次の通常国会に法案を提出、さらにIT基本法の抜本改正も行う予定だと説明した。

会議では、新型コロナウイルス感染症により浮き彫りとなったデジタル化への課題について、オンライン手続きの遅れや押印でテレワークが阻害されることなどさまざまな問題が挙げられた。

その上でデジタル庁ができるのを待たず、喫緊の取り組むべき事項として以下の点が挙げられた。

特にマイナンバーの活用については優先課題として取り組むほか、給付金手続きなどで混乱が再び起こらないよう、オンライン申請などの改善には至急取り組む必要性があることが確認された。

ーマイナンバーカードのさらなる活用として、各種免許・国家資格との一体化について検討

ー迅速な給付金の実現のため、デジタル手続き、事務処理、早期給付の実現や、抗菌振り込み口座の設定を含め預貯金口座とマイナンバーのひも付けの在り方

ーコロナ禍での臨時措置措置の定着・拡充として、テレワーク、学校、医療などのオンライン化

ー国と地方を通じたデジタル基盤の構築

ー国と地方、地域で異なる情報システムの標準化・共通化やクラウド活用の促進

●マイナンバー、21年に口座と連動 政府がデジタル化推進

日経 2020/9/24 1:00

政府は来年にも個人のマイナンバーと預貯金口座を連動させる。個人向けの給付の手続きなどをマイナンバーカードだけでできるようにする。義務付けはせず選択制にする見通し。菅義偉首相が掲げる行政デジタル化の切り札と位置づけ、来年1月召集の通常国会で法整備をめざす。

新型コロナウイルス禍では政府が国民の生活を支援するため、1人当たり10万円の現金給付を決めた。地方自治体が振込先となる金融機関の口座番号の確認・・・(以下、略)・・・

●マイナンバー、口座と連動で何が変わる?

日経 2020/9/24 7:00

マイナンバーと口座番号を連動させることで、給付金の手続きをマイナンバーカードだけで完結できるようにします。国や地方の支給をスムーズにする狙いがあります。他にも大規模な災害が発生して預貯金通帳やキャッシュカードを紛失した場合に、本人が迅速にお金を引き出せるようにする案も出ています。政府は来年1月に召集される通常国会で法整備をめざします。

念頭にあるのは新型コロナウイルス対策の10万円給付です。地方自治体が振込先の口座番号の確認に追われ、給付に時間がかかりました。一方行政のデジタル化が進む韓国では、住民登録番号と社会保障、納税が連動し、携帯電話番号とも結びついています。新型コロナの給付金も、スマホから申請することができました。

マイナンバーと口座番号の連動は「国が資産を把握するためではないか」との懸念が広がることを想定し、義務付けはせず選択制にする見通しです。またデジタル化と安全対策の両立も重要です。面倒な手続きが減るなどの恩恵はありますが、韓国では住民登録番号が流出して悪用された例もあります。万全な安全対策と国民の理解が必要だと思います。

・・・(以下、略)・・・

●マイナポイント事業にみる「マイナンバーカード」普及の限界

インプレス i2020年9月4日 鈴木 淳也

・・・(略)・・・このように野望と目標は大きいマイナンバーカードだが、本格的に普及させるのであれば積極的なプロモーションのほか、「本当に使って便利」と思わせる行政サービスとの連携が欠かせない。先ほど来年3月末時点での交付枚数見込みが2,900-3,000万の範囲で収まると述べたが、普及が進むほどに伸びが鈍化するのは明らかであり、過半数の壁を破るのは相当の困難をもたらすだろう。

米国では社会保障番号(SSN:Social Security Number)が全国民や合法滞在者に付与されているが、重要なのは紙ペラのSSNカードではなくSSNという番号そのもののため、常時携帯は必須とされていない。本来であればマイナンバーも番号だけで有効な施策のはずだが、もしマイナンバーカードにまで踏み込むのであれば、それ相応のメリットを提示できなければ普及には限界があると考える。

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の一連の騒動でも分かったが、国はこの手の普及施策を展開するにあたって決定的にビジョンやプロモーションの考えが不足している。

マイナポイントというニンジンを単にぶら下げれば食いついてくる層もいれば、ニンジンそのものに意味を見出して足踏みする層も当然いる。そもそもニンジンの存在に気付かない人や、それが食べられるものであるかさえ認識していない人も一定数いるだろう。ニンジンが嫌いという人もいるだろうが、マイナンバーカードの本格的な普及を促したいのであれば、こうした層ときちんとコミュニケーションを取るための地道なマーケティングについて改めて考えていきたい。

●国・地方の行政デジタル化に139億円 総務省概算要求

産経 2020.9.24 20:21

総務省が地方自治体のデジタル化を促す「自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)推進計画」など国、地方の行政デジタル化に向け、令和3年度予算の概算要求で139億5000万円を計上する方針を固めたことが24日、分かった。マイナンバーカードの利活用促進にも1451億円を盛り込む。菅義偉内閣が掲げる行政のデジタル化を強力に推し進める方針だ。

武田良太総務相は年内にDX推進計画を策定する考えを示しており、行政デジタル化予算139億5000万円のうち38億8000万円を計上する。今年度の関連当初予算7億1000万円から5倍以上となる。

DX推進計画関連予算のうち、地方自治体の行政手続きオンライン化には1億円を投じ、オンライン利用システムと既存の業務システムを連携させる実証実験を行う。AIを使用した業務効率化には1億4000万円を充て、住民基本台帳や税などの自治体の基幹業務について、人口規模ごとに複数自治体で検討グループをつくり実証を進める。

自治体ごとに異なるシステムの標準化には4億1000万円を計上する。情報システムは現在、各自治体がそれぞれ異なる事業者に発注しており、新型コロナウイルス対策で実施された10万円給付では紙ベースで照合を行うなどデジタル化の遅れが指摘されている。

また、自治体業務のクラウド化に当たり、セキュリティー強化に32億1000万円を要求。高いレベルのセキュリティーを実現するための移行支援や調査研究などに充てる。

一方、地方とは別に進める国のデジタル化に関しては前年度比微減の100億7000万円を計上。行政サービス向上を目的とした全国規模の業務処理システムの構築などに99億9000万円、内閣官房と連携した各府省のプロジェクト管理を一元化する取り組みに8000万円を充てる。

●菅新内閣の目玉「行政デジタル化」に立ちふさがる霞が関の「縦割り」

フォーサイト 2020年9月16日 磯山友幸

・・・(略)・・・

では、「デジタル庁」を作れば問題は解決できるのか。改革ができるのか。縦割りを解消できるか。

導入されたマイナンバー制度ひとつ取ってみても、すでに全国民が番号を持っているにもかかわらず、国民のデータは縦割りの省庁ごとに管理されている。所得は国税庁、年金の管理や支払いのためのデータは厚生労働省、医療保険データも厚労省だが、運転免許や事故歴は警察庁。そして、マイナンバーやマイナンバーカードの管理は総務省である。いずれもまったく連携していない。

デジタル庁ができれば、すべてがマイナンバーの下に一本化されるのかと言えば、そう簡単ではない。

まずはシステムを相互に連携しなければならないが、役所同様、システムも縦割りで、それぞれに「ITゼネコン」と呼ばれる大手システム会社がくっついている。しかも、そうしたITゼネコンを変えることは至難の技だ。

7月の「骨太の方針」には面白い単語が出てくる。「ベンダーロックイン」。注釈によると、

「システム改修を開発ベンダ(事業者)しか実質的に実施できないなど、特定のベンダに依存せざるをえない環境のこと」

とある。日本の霞が関の縦割り同様、それを一本化あるいは連携させるシステムに変えようと思うと、巨大ITゼネコンが立ちはだかることになる。利権の構造が組み込まれているのだ。

デジタル庁という役所を作るのは簡単だ。システムの縦割りを潰していくことも、利権と闘う覚悟があればできるかもしれない。ただ、システムを改築するのと同時に、それぞれの官庁の官僚たちの仕事の仕方を変えなくてはならない。

DXというのは単にデジタル化を進めるだけでなく、それと同時に業務を見直すことを意味する。それができる「デジタル庁」にする場合には、霞が関の全ての省庁に仕事のやり方を変えるよう指示できる「権力」が備わっていなければならない。デジタル庁長官を置いたとして、そんな力量を持った政治家がいるのだろうか。

「縦割りを排す」ことに、菅氏がどれぐらい本気になるか。そしてそれだけの力を持った人材を民間からの登用を含めて揃えることができるか。そうした絵を描ける有能なブレーンを集められるか――。

歴代最長の官房長官として長年培った人脈からどれだけ強力な布陣を敷けるかに、菅内閣の成否、ひいては日本の行く末がかかっている。

| Trackback ( )

|

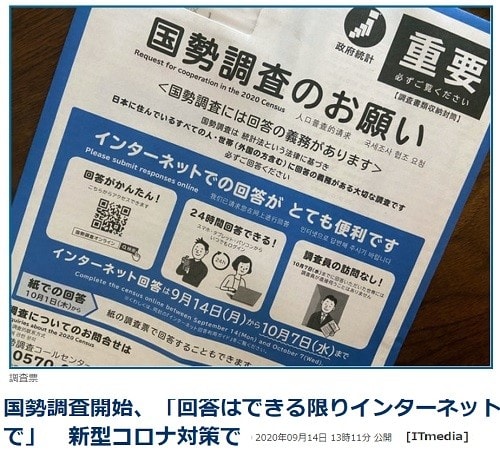

国勢調査票はまだ私のところには来ていない。

でも、すでに届いている人もいるのだろうか、ネットに写真もあった。

ま、日程は後日調べるとして、今日は、国勢調査の未回収が13%と増加しているのに、調査に意味はあるのか? という観点で調べてみた。

その中から、

★≪●国勢調査の未回収率が増加 プライバシー意識が向上、コロナの影響必至/産経ビズ 2020.9.1》

★≪●社説:国勢調査 統計の重さ理解得るには/京都 2020年8月31》

を記録しておく。

国は、昨日のこのブログでも見た「調査員と自治会」とか「なり手がない」とについて、前回以降に検討課題として挙げていた。

その資料中に「調査員事務の委託は全体の36.3%に あたる632市町村」とあった。調査員事務と配布者とは違う? 同じ? という疑問がわいたので、その定義も見ておいた。リンク、抜粋しておく。

なお、昨日9月16日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,284 訪問者数2,669」。

●コロナ下、国勢調査始まる 対人接触避けるネット回答を重視/西日本 2020/9/14

●国勢調査開始、「回答はできる限りインターネットで」 新型コロナ対策で/ITmedia 2020年09月14日

●平成27年国勢調査の実施状況 ~世界最大規模のオンライン調査の実施~/総務省統計局国勢統計課(日本人口学会第68回大会) 平成28年6月12日

●平成27年国勢調査の実施状況を踏まえた平成32年国勢調査に向けた取組について/平成28年11⽉ 総務省統計局国勢統計課

●平成27年国勢調査の実施状況を踏まえた平成32年国勢調査に向けた取組について/平成28年11⽉ 総務省統計局国勢統計課

●国勢調査令の一部を改正する政令の概要について/総務省 平成 27 年国勢調査

●(国の調査全般を通じての) 調査票の回収率・有効回答率の状況について/総務省統計委員会担当室 平成30年12月13日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●コロナ下、国勢調査始まる 対人接触避けるネット回答を重視

西日本 2020/9/14

国の最も基本的な調査で、5年に1度実施する国勢調査の調査票配布が14日、始まった。スマートフォンやパソコンを使ったインターネット回答の受け付けも同日スタートした。総務省は新型コロナウイルス感染対策として、対人接触を避けるネット回答を重視。全回答に占める割合を50%(前回36・9%)に引き上げることを目指し「早めにネットで回答を」と呼び掛けている。

国勢調査は1920年に始まり、今年で100年の節目。外国人も含め日本国内に住む全ての人を対象に、10月1日時点の世帯構成や居住期間、5年前の居住地、就業状況など全16問を尋ねる。

●国勢調査開始、「回答はできる限りインターネットで」 新型コロナ対策で

ITmedia 2020年09月14日

総務省は9月14日、国勢調査の調査票の配布を始めた。 総務省は9月14日、国勢調査の調査票の配布を始めた。

PCやスマートフォンからの回答も可能。

総務省は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため「回答はできる限りインターネットで」と呼び掛けている。

国勢調査は、日本に住む全員を対象に5年ごとに行う、世帯や就業状況などを調べる調査。

1920年(大正9年)にスタートし、今年で100年目になる。

調査票は、各地の調査員が各戸を訪問して配布する。

記入した調査票は後日、調査員が訪れた際に回収してもらえる他、郵送による回答も可能だ。

調査票に書かれたIDを使って専用サイトにログインし、PCやスマートフォンから回答することもできる。

今年の国勢調査について総務省は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、インターネットまたは郵送による回答を推奨している。

●平成27年国勢調査の実施状況 ~世界最大規模のオンライン調査の実施~

総務省統計局国勢統計課(日本人口学会第68回大会) 平成28年6月12日

平成27年国勢調査におけるオンライン調査の実施状況

○ オンライン回答率は36.9%で,3世帯に1世帯がオンラインで回答

○ オンライン回答のうち34.4%がスマートフォンからの回答

○ オンライン回答のピークは,最初の日曜日である9月13日で,約272万件

(回答率5.1%)

○ スマートフォンによる回答のピークは,最後の日曜日である9月20日で,

約101万件(回答率1.9%)

●国勢調査の未回収率が増加 プライバシー意識が向上、コロナの影響必至

産経ビズ 2020.9.1 07:15

国内に住む全ての人を対象にした国勢調査で、対象者から調査票への回答が得られない「未回収率」が急上昇している。単身や共働きで不在がちな世帯の増加やプライバシー意識の高まりが要因。国政選挙の区割りなど国の基礎的データとなるだけに、政府は危機感を募らせる。今年は国勢調査スタートから100年の節目。最新調査を10月に実施予定だが、新型コロナウイルス感染拡大の影響も懸念されている。

国勢調査は5年に1度、人口や世帯構成などを把握するため総務省が実施する。調査員が各戸に調査票を配布し、郵送やインターネットで回答してもらうほか、調査員も直接回収に当たる。

全員から回答を得る「全数調査」が原則だが、不在などのため本人から回答が得られないケースがある。この割合が未回収率だ。この場合、調査員がマンションの管理人や近隣住民らに対象者の氏名や世帯構成などを聞き取り、データの欠損を埋めることになる。

2000年調査の未回収率は1.7%だったが、05年は4.4%、10年は8.8%、15年には13.1%となり「倍々ゲームで増えている状況」(総務省幹部)。15年調査の数字を都道府県別に見ると、東京の30.7%が最も高く、沖縄が18.0%、大阪17.7%、神奈川14.4%と続いた。

同省は「不在がちな世帯が増えたことや、プライバシー意識の高まりによる調査拒否も背景にある」(同)と分析する。オートロックのマンションの普及や、外国人住民の増加といった要因も加わっているという。

「データが劣化する」。上川陽子元法相は2月、国勢調査に関する議連の会合で未回収率の上昇に懸念を示した。さらに悪化するようなら各種統計の信頼性が失われる、とも指摘した。

こうした危機感に押され、総務省も対策に乗り出した。10月実施の調査に向けて民間企業に協力を求め、調査票への記入を求める社内メールを一斉送信するといった取り組みを呼び掛ける。またネット回答の利便性向上のため、スマートフォンでも入力しやすい表示に改善し、外国人向けに多言語化も図る。

新型コロナの影響では、市区町村が公募などで選ぶ調査員70万人の人員確保が難航するとの懸念が出ている。そこで今回は調査票の回収期限を当初予定より1カ月遅い11月20日とし、一定の余裕を持って作業に当たれるよう配慮する。

ただ、一連の対策が未回収率を抑えることにつながるかは見通せない。みずほ総合研究所の岡田豊主任研究員は「コロナ禍で回収率がかなり下がる恐れもある。戸別訪問を主体とする現状からネット経由のスタイルに切り替えるなど、新たな取り組みを強化すべきだ。国勢調査は転機を迎えている」と指摘した。

●社説:国勢調査 統計の重さ理解得るには

京都 2020年8月31日

国内に住む全ての人を対象にした5年ごとの国勢調査が、10月1日を基準日に実施される。

人口や世帯構成を把握し、国民生活に関するさまざまな施策の基礎資料となるデータを集める。極めて重要な調査である。

ただ、対象者から回答が得られない「未回収率」が毎回跳ね上がっており、調査の困難さが浮き彫りになっている。

単身や共働きによる不在の増加や、プライバシー意識の高まりが背景にある。回収率の低下は、統計の信頼性にも関わる。調査への理解と協力を得られるよう、政府は国民に対し、丁寧に説明を尽くす必要がある。

未回収率は調査の都度、倍増しており、2015年には13・1%に上った。東京都に限れば30・7%にも達している。

未提出世帯については、調査員が近隣から氏名や世帯人数を聞き取る。ただ、こうした方法では人口や世帯数は計上できても、就業状況などのデータを得ることは難しい。

対象者が回答しやすい環境をつくることが重要だ。時代に合った調査の仕組みを整え、普及させていかなくてはならない。

政府も対策は進めている。調査員が各戸に調査票を配布・回収していた従来のやり方から、回答を郵送やインターネット経由で行えるよう改善している。

特に今年は、新型コロナウイルス対策として、調査員が住民と対面する機会を極力避け、調査票を郵便受けに入れる方式を原則にするという。

中でも力を入れるのは、15年から本格導入し、36・9%が利用したネット回答率の向上だ。

必要項目を埋めないと送信できないため記入漏れなどをなくせる利点もあるといい、今回は50%超を目標にしている。

ネット回答の普及は、回収率アップや調査員の負担軽減にも貢献しよう。高齢者や障害者などネットが使えない人に配慮しつつ、長期的にはネット回答を基本にした仕組みに変えていく必要があろう。

その前提となるのは、統計調査に対する国民の信頼だ。

昨年1月に発覚した「毎月勤労統計」の不正では、ルールを逸脱した調査方法が長く続けられていた。そのため、統計結果を算定基準とする失業給付などが低く抑えられ、影響は延べ1900万人余りに及んだ。

政策立案の基礎となる統計の重要性を、政府自らが軽視していたといえる。直後の世論調査では政府統計を信用できないとする人が8割近くに達した。こうしたことも国勢調査の回収率低下と無関係ではあるまい。

調査項目も再検討する必要がある。今回、性的少数者や支援者の団体が「同性カップルの実態把握につながる」として世帯数の集計を求めた。だが、高市早苗総務相は「わが国の婚姻関係は異性間に限定されている」と、集計には否定的だ。

データなしでは性的少数者向けの政策づくりは進みにくい。

これからの社会づくりにはどんな統計が必要か、時代状況を見極め、調査の内容や手法を精査していくことが不可欠だ。

●平成27年国勢調査の実施状況を踏まえた平成32年国勢調査に向けた取組について

平成28年11⽉ 総務省統計局国勢統計課

4 調査票の回収状況 調査票の集計結果

○ 平成27年国勢調査における調査票の回収状況について、回収⽅法別の割合をみると、「オン

ライン」が36.9%と最も⾼く、次いで「郵送」が34.1%となっている。

平成22年調査と⽐較すると、オンライン調査が本格導⼊されたことに伴い、従来紙の調査票

で回答していた世帯がオンラインへ流れていると思われる。【図6】

●平成27年国勢調査の実施状況を踏まえた平成32年国勢調査に向けた取組について

平成28年11⽉ 総務省統計局国勢統計課

・・・(略)・・・3 国勢調査員事務の委託状況 実施状況報告

○ 平成27年調査において初めて制度化した、国勢調査員事務の委託について、全体の36.3%に

あたる632市町村が制度を利⽤した。そのうち、市(区)では56.5%の利⽤があった。【表1】

表1 業務委託を実施した市町村数及び割合

●国勢調査令の一部を改正する政令の概要について

総務省 平成 27 年国勢調査

1 改正の趣旨

平成 27 年国勢調査を円滑かつ正確に実施するため、内閣府統計委員会の答申(平成 26

年 10 月 20 日)を踏まえ、調査事項の追加及び削除を行うとともに、オンライン調査の全

国実施など調査方法等を見直し、これに伴う改正を行う。

2 改正の内容

(1) 調査事項の追加及び削除

① 「現在の住居における居住期間」及び「5年前の住居の所在地」の追加

② 「住宅の床面積」の削除

(2) 調査方法等の変更

① オンライン調査の全国実施

② 共同住宅等の管理・運営団体への国勢調査員事務の委託

③ 郵送回収における調査票の受領等の民間事業者への委託

市町村の事務負担の軽減を図るため、秘密の保護に関する必要な措置を講じた

上で、郵送回収における調査票の受領、市町村別・調査区別の仕分け及び各市町

村長への送付等の事務を総務大臣が民間事業者に委託できるようにする。

(3) その他所要の改正

3 施行期日 平成 27 年 8 月 7 日

●調査票の回収率・有効回答率の状況について

総務省統計委員会担当室 平成30年12月13日

・・・(略)・・・一般統計調査の回収率・有効回答率の点検

・・・(略)・・・(4頁) 調査票の回収率・有効回答率の状況

回収率が高い調査は調査票の配布・回収を調査員が行い、郵送・オンラインを併用しているケースが多く、低い調査は郵送のみで行っているケースが多い。 |

| Trackback ( )

|

自民党の古典的な政治手法に逆戻りしての安倍後継の根回し、

「安倍後継と椅子を出してもらってから、手を挙げる」という官房長官、

その官氏が推進してきたマイナンバー、そして思い付きの「マイナポイント」。

ちっとも国民に広まらないマイナンバー、マイナンバーを少しでも広めようと多額の税金をばらまいて「5000円」で国民を釣る作戦、しかし、9月1日からというのに、申し込みは低調で想定の1割以下と報道されている。

今日は、そのあたりを記録しておく。

さぁ、護送船団方式で政府のトップになったとして、マイナンバーをどう進めるか。

こちらは、先週、ある金融機関でも、「マイナンバーを書いてください、と税務署が言っています」と要求されたが、「役所は、書かない理由を述べればいい、通す」としているがと反論。

そんな国民が相当数いる中で、どうしていくのだろう。

★「マイナポイント事業」/総務省 公式Web 2020年09月01日/手続の際には以下の点にご注意ください。

●マイナポイント9月1日から/Japan In-depth 2020/8/17

●マイナポイント、1日開始 最大5000円還元、申し込み低調/時事 8/31

●「マイナポイント」1日から…申し込み想定の1割以下/テレ朝 8/31

●マイナポイント、経済効果に疑問 5000円還元、大手クレカ不参加/時事 ヤフー 9/2

●マイナポイント事業開始 総務省「カード申請は年内に」/産経 9/1

●マイナポイント、クレカ会社が不参加表明 背景に政府との溝/itmedia 2020年09月01日

●マイナポイント「今後に期待」 申し込み低調で 高市総務相/時事 ヤフー 9/1(火) 15:28配信

なお、昨日9月1日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,324 訪問者数1,841」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●マイナポイント9月1日から

Japan In-depth 2020/8/17 安倍宏行(Japan In-depth編集長・ジャーナリスト)

「マイナポイント」事業をご存じだろうか?おそらく知らない人の方が多いだろう。

どんなものかというと、「マイナンバーカード」を使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、上限5000円として利用金額の25%分のポイントがもらえるサービスのことをいう。9月1日から始まる。キャッシュレス決済とは○○Payや交通系電子マネー、クレジットカードのことだ。

・・・(略)・・・政府の当初の思惑は、「オリパラで訪日外国人旅行者も一時的に増えるし、7月、8月は国内消費が喚起されるだろう、しかし問題は9月以降だ」というわけで、「マイナポイント」事業が考えられた。

しかし、これが曲者だ。そもそも「マイナポイント」を手に入れるには、「マイナンバーカード」を入手しなくてはならない。しかし、現時点でその普及率は17.5%にとどまってる。(2020年7月1日現在)国民5人に1人も持っていないのだ。

「マイナポイント」事業は、景気下支えと共に、「マイナンバーカード」普及も狙っている。二兎を追っているわけだ。しかし、上限5000円のポイントをもらうために何人がわざわざ「マイナンバーカード」を作るだろうか?

「キャッシュレス・ポイント還元事業」も、景気下支えが全面に出ていたが、その実、キャッシュレス決済を増やしたい政府の思惑があったのは間違いない。ここでも二兎を追ったが、結果は中途半端に終わっている。

「マイナポイント」に至っては、「マイナンバーカード」を持っていないと5000円分のポイントを得ることが出来ない。極めて不公平な制度だ。

そしてどの方法でも、申請から発行まで結構時間がかかることを覚悟せねばならない。1ヶ月程度かかるという話もある。果たしてどれだけの人が「マイナンバーカード」申請に挑戦するだろうか?

●マイナポイント、1日開始 最大5000円還元、申し込み低調

時事 ヤフー 8/31(月) 7:12配信

マイナンバーカードの保有者にポイントを還元する消費活性化策「マイナポイント」事業が9月1日から始まる。

申し込みを済ませた上で、キャッシュレス決済サービスを使って買い物やチャージをすると、最大5000円相当のポイントが付く。今のところ、申し込みは想定の10分の1以下と低調だが、「お得感」を売りに、取得が進まないマイナンバーカードの普及を目指す。

ポイント還元の対象期間は、2021年3月31日までの7カ月間。期間中にキャッシュレス決済を利用すると、その額の25%相当が還元される。

事前にポイント還元を希望するキャッシュレス決済事業者を一つ選び、マイナンバーカードを使って専用サイトから申し込む必要がある。電子マネーやQRコード決済など109事業者から選択できる。

ポイントが付くタイミングは決済事業者によって異なり、すぐ付与されたり、翌月にまとめて付与されたりする。一部の事業者がポイントを上乗せするキャンペーンを行うほか、地域経済の活性化のため、域内で利用した場合に独自にポイントを付ける自治体もある。

総務省は4000万人分の予算を確保しているが、7月から受け付けている申込者数は25日時点で約330万人にとどまる。高市早苗総務相は28日の閣議後会見で、「年内にマイナポイントを予約すれば利用できる見込みなので、お早めにカードの申請をいただけたら」と呼び掛けた。

●「マイナポイント」1日から…申し込み想定の1割以下

テレ朝 2020/08/31 12:29

マイナンバーカードを使ったキャッシュレス決済のポイント還元サービス「マイナポイント」が来月1日から始まりますが、事前の申し込みが想定の1割に達していないことが分かりました。

マイナポイントは来年3月までの7カ月間でクレジットカードや電子マネーなどで買い物やチャージをすると、その金額の25%が5000円を上限にポイントとして付与されます。総務省によりますと、今月25日現在の申し込み者は329万人で、想定の1割にも満たない状況です。こうしたなか、セブン銀行はマイナンバーカードを入手した後の一連の手続きをATMで完結できるサービスを始めました。マイナポイントを得るにはマイナンバーカードを取得したうえで、還元を受ける決済サービスを選択する手続きが必要です。

●マイナポイント、経済効果に疑問 5000円還元、大手クレカ不参加

時事 ヤフー 9/2(水) 7:07配信

マイナンバーカードの所有者に、キャッシュレス決済で最大5000円分のポイントが還元される政府の「マイナポイント」制度が1日、始まった。

ただ、消費者の利用の申し込みは低調。スマートフォン決済アプリや電子マネー事業者の多くが対応する一方、クレジットカードは大手の不参加が目立つ。期待通りの消費押し上げ効果が生まれるか疑問の声もある。

利用者は、事前にポイント還元を希望するキャッシュレス決済事業者を一つ選定。マイナンバーカードを使って専用サイトから申し込み、買い物かチャージ(入金)すればポイントが付与される。顧客囲い込みのため、1000~2000円分のポイントを自社で上乗せする事業者も少なくない。

ペイペイ(ソフトバンク)、d払い(NTTドコモ)、ファミペイ(ファミリーマート)といったスマホ決済サービス、電子マネーではWAON(イオン)や交通系のパスモなどが参加している。クレジットカードは三井住友カード、楽天カードなどで利用できるものの、三菱UFJニコスやジェーシービー、クレディセゾンは参加を見送った。

スマホ決済各社は「(自社顧客は)少額決済が大半で、ポイント還元との親和性が高い」(通信大手)とみて、前向きだ。半面、カード各社は「5000円の還元額でカードの発行枚数が増えることは考えにくい」(大手)ため距離を置いた。

政府は4000万人分の予算を確保しているが、申込者数は1割に満たない。ポイント還元にはマイナンバーカードの申請が必要な手間も要因とみられる。ニッセイ基礎研究所の福本勇樹主任研究員は「想定ほどの経済効果は期待できないのではないか」と話す。

●マイナポイント事業開始 総務省「カード申請は年内に」

産経 2020/09/01 19:24

・・・(略)・・・ 買い物をする際はマイナンバーカードは不要で、ポイント付与の方法は決済事業者によって異なる。買い物をしたその日にポイントが付与されるケースもあるが、数カ月先になる場合もあり注意が必要だ。

政府は4千万人が申し込む前提で予算措置を行っているが、申し込みに不可欠なマイナンバーカードの交付枚数は8月30日の時点で約2458万枚。事前に申し込んだ人も377万人と伸び悩んでいる。

●「マイナポイント事業」/総務省 公式Web

2020年09月01日

「マイナポイント事業」のサイトです。本事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。 「マイナポイント事業」のサイトです。本事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。

お知らせ

〇マイナポイントの付与タイミングや有効期限は、決済サービスにより異なります。チャージ又はお買い物後、即時にポイント付与されない決済サービスもあります。詳細については、お申し込みいただいた決済サービスに直接お問合せください。(マイナポイントコールセンターでは、ご回答ができません。)各決済サービスのお問い合せ先はこちらからご確認いただけます。

〇セブン銀行ATMでマイナポイントの予約・申込ができるようになりました。詳しい手順はこちらをご確認ください。

〇セブンーイレブンのマルチコピー機によるマイナポイントの予約・申込は8月末をもって終了いたしました。

手続の際には以下の点にご注意ください。

〇キャッシュレス決済サービスによってはポイントの受取に手続が必要な場合がございます。ポイントの受取に手続が必要なサービスはこちら

〇マイナポイント申込時に入力する「決済サービスID」と「セキュリティコード」に関する問い合わせが多くなっております。

申込前に、希望するキャッシュレス決済サービスを検索のうえ、申込方法欄にてご確認ください。検索はこちら

〇申込後の取消や決済サービスの変更はできません。

申込先の決済サービスでシステムメンテナンスが行われている場合、申込ができません。申し込みたいサービスの状況をご確認ください。

〇次のキャッシュレス決済サービスは、各決済サービスアプリからのみ予約・申込が可能です。(マイナポイントアプリや、マイナポイント予約・申込サイト、マイナポイント手続スポットからの申込はできません。)

・楽天カード

・楽天ペイ(アプリ決済)

〇一部の決済サービスでは申込みに先立ち、別途、事前の手続が必要となりますのでご注意ください。

〇スマートフォンでお手続を行うには、マイナポイントアプリに対応した機種をお持ちである必要があります。

〇ポイントの付与タイミングや、受け取り方、有効期限、付与状況等の確認は、各決済サービスによって異なります。こちらから、申し込んだサービスの詳細ページをご確認ください。

※マイナポイントアプリ等からは、ポイントの付与額等を確認することができませんのでご注意ください。

|

●マイナポイント、クレカ会社が不参加表明 背景に政府との溝

itmedia 2020年09月01日

マイナンバーカードを使ったキャッシュレス決済のポイント還元「マイナポイント事業」が9月1日から始まる。だが、2019年10月から6月まで実施された“第1弾”の「キャッシュレスポイント還元事業」に比べ、盛り上がりにかけている。キャッシュレス決済の9割を占め、業界の雄とされるクレジットカード会社の多くが不参加を表明したためだ。背景には政府の一連のキャッシュレス施策で、カード会社との間に溝が生じているとの指摘がある。

マイナポイント事業は、マイナンバーカードとキャッシュレス決済の普及を同時に狙った取り組み。クレジットカードや電子マネーなどから決済手段を1つ選びマイナンバーカードに登録、チャージか決済をすることでポイント還元が受けられる仕組みだ。

「国が相手なので表立っては言わないが、クレジットカード会社の多くは憤慨している」。カード業界のある関係者はそう証言する。19年10月に始まったキャッシュレス還元事業を巡り、業界と政府の間に確執が生じ、それがマイナポイント事業にも影を落としているのだという。

キャッシュレス還元事業は、対象店舗でキャッシュレス決済を行えば、国から決済額の2%か5%のポイントがもらえることもあり、大きな注目を集めた。

これまで「キャッシュレス後進国」といわれてきた日本でも、同事業を機に多くの人がキャッシュレス決済を積極的に使い始めたとされ、経済産業省が行ったアンケートでも、17.5%の人が事業をきっかけにキャッシュレス決済を初めて利用、支払い手段を増やした人も34%いた。

キャッシュレス事業者にとっては、国の助成を受けながらキャッシュレス決済が増えるという願ってもないビジネスチャンスだった。しかし、カード会社が得られた恩恵は限定的だったという。

不運だったのがキャッシュレス還元事業の時期と、PayPayやメルペイなどQRコード決済事業者の覇権争いの時期が重なったことだ。QRコード決済はスマートフォンの普及とともに2018年ごろからサービスを提供する事業者が増加。各社は、生き残りをかけ決済金額の20%をポイント還元するなど、利益度外視のキャンペーンを展開した。

国のポイント還元に加えて、事業者からも多額のポイントが得られることから、多くの人がQRコード決済に飛びついた。0.5~1%程度のポイントしか付与していないカード会社との差は歴然で、フィンテック企業のインフキュリオン(東京)が行った調査でも、20年3月までの1年間で、クレジットカードの利用者は横ばいだったのに対し、QRコード決済の利用は約4倍に急増した。

カード会社としても、こうした事態は予想していた。しかも、キャッシュレス還元事業に参加するには、数千万円規模のシステム改修費用もかかる。

「一時的な事業のためにそれだけのコストはかけられない」(大手カード会社)。キャッシュレス還元事業には、当初から後ろ向きな声も少なくなかった。それでも政府が協力要請を行ったこともあり、事業開始までには主要なカード会社は全て参加を表明した。

しかし、キャッシュレス還元終了間際の6月、カード会社には思わぬ仕打ちが待っていた。政府が決済手数料情報を開示する考えを示したのだ。

決済手数料はキャッシュレス事業者が、決済のたびに店舗から徴収するものだ。決済額の数%を徴収しているが割合は非開示となっている。店舗側にとってはキャッシュレス決済導入の重荷になっており、政府は手数料を公表することで競争を促し、手数料の抑制を図ろうとしたのだ。

ただ、決済手数料はカード会社にとって、分割払い時の手数料と並ぶ2大収益源。あるカード会社の幹部は「キャッシュレス還元では政府に協力したのに、裏切られた気分だ」と憤る。

こうした中で参加事業者の募集が始まった政府のポイント還元策の「第2弾」にあたるマイナポイント事業。「同じ轍(てつ)は踏まない」(関係者)と、カード会社の不参加が相次いだのだ。

経産省によると、20年3月末時点でクレジットカードを発行する事業者は250社を超えるが、マイナポイント事業に参加したのは23社のみ。JCBや三菱UFJニコス、クレディセゾンなど大手も相次いで参加を見送った。

マイナポイント事業に多くのクレジットカード事業者が参加しないことについて、大和総研の長内智主任研究員は「マイナポイントが盛り上がらない要因の一つだ」と話す。普段使っているクレジットカードが使えないことで、登録を見送る人も少なくないと考えられるからだ。

実際、9月の事業開始直前にもかかわらず、8月25日時点でマイナポイント事業に申し込んだのは329万人。マイナンバーカード保有者の1割強に留まっている。

長内氏は「今回のような短期間の施策で民間を巻き込むのには限界がある」と指摘する。事業者にとってはシステム改修費の方が高くつくリスクがあるためで、「本当にキャッシュレスを推進させたいならば長期的な施策を実施して、定着を図っていくべきだ」と話している。(経済本部 蕎麦谷里志)

●マイナポイント「今後に期待」 申し込み低調で 高市総務相

時事 ヤフー 9/1(火) 15:28配信

高市早苗総務相は1日の閣議後記者会見で、マイナンバーカード所有者向けの消費活性化策「マイナポイント」の申し込みが想定の1割に届いていないことに関し、「本日からポイントの付与が開始となるので、今後増加すると期待している」と述べた。

総務省は4000万人分の予算を確保しているが、8月30日までの申込者数は約377万人にとどまる。高市氏は「ポイントの付与が始まったことや、市町村窓口などで手続きの支援が受けられることについて、より具体的にアピールして一層の周知に努める」と強調した。

| Trackback ( )

|

長年、ずっと携帯電話を使ってきた。最初は、神戸の地震(1995年1月17日)の後、3日目から出かけた救援の時。パートナーと一緒に出かけたり、避難所にこちらの連絡先を掲示するのに、「携帯電話」を即決で買った。それ以来、使っている。

今の器械は何台目だろう・・・ともかく、スマホに替える気はなかった。

・・・・でも、先週、スマホに替えた。初めてスマホを扱った。ぼちぼち馴らして、操作を覚えている。

使ってみると、便利・・・便利・・・ネットにつながるスピードも速いし・・・でも、月の料金は同じ程度。

これなら変えて正解。・・と思っていたら、夕方のニュースで「キャッシュレス決済 ポイント還元 6月で終了」と流していた。

スマホ決済をするつもりはないからどうでもよいけど、政府が多額の税金をつぎ込んでPRした。しかし、伸びは意外に少なかった・・・・コロナで、現金さわたりたくない・・・という人が増えているにもかかわらず・・・

ということで、今日は、以下を見て一部を記録しておく。

なお、昨日6月28日の私のブログへのアクセスは「閲覧数5,833 訪問者数1,856」。

●キャッシュレス検討会第2回を開催し、「キャッシュレス決済事業者の中小店舗向け開示ガイドライン」を策定しました/METI/経済産業省 2020年6月26日

●第一回の議論の振り返り、日本のキャッシュレス決済比率、決済事業者及び国の開示の在り方について/2020年6月23日(METI/経済産業省)

●今月末でポイント還元終了、キャッシュレス普及に効果…今後は不透明 キャッシュレス比率26.8%に/読売 2020年06月27日 21時52分/ ■年配にも。還元の原資を確保するために政府が2019年度当初予算以降に計上した予算は、約7500億円

●「現金触りたくない」キャッシュレス化、コロナで進む?/朝日 020年6月27日 14時45分/クレジットカードの申し込みは前年比3~4割増加

●6月に終了するスマホ決済キャンペーンは? 還元事業もラスト!/BCN+R トレンド2020/06/29 18:30

●キャッシュレス・ポイント還元、あしたまで 還元総額3500億円超/itmedia 2020年06月29日 16時50分

●激戦キャッシュレス 「マイナ」ひも付けの陣 30日にポイント還元終了/日経 2020/6/29 12:00

●スーパーのキャッシュレス決済、新型コロナで増加 ポイント還元終了後も9割超が継続意向/産経 6/29 14:51

●6月30日で終了"キャッシュレス決済"ポイント還元制度…「高額決済は6月中に」店側の不安は手数料変更/ 北海道文化放送 6/28 12:00

●スーパーマーケット/「キャッシュレス決済」導入メリットも手数料に課題/流通ニュース 2020年06月29日/維持・継続可能なキャッシュレス決済手数料率水準は1.4%

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●キャッシュレス検討会第2回を開催し、「キャッシュレス決済事業者の中小店舗向け開示ガイドライン」を策定しました

(METI/経済産業省) 2020年6月26日

●第一回の議論の振り返り、日本のキャッシュレス決済比率、決済事業者及び国の開示の在り方について

2020年6月23日(METI/経済産業省)

日本の2019年のキャッシュレス決済比率について

日本の2019年のキャッシュレス決済比率は、26.8%。

2018年は、特にクレジットカードの伸びに牽引されてキャッシュレス決済比率が上昇したが、

2019年は、クレジットカードのみならず、デビットカード、電子マネー、QRコード決済が伸び、

特にQRコード決済の伸びが大きかった。

|

●今月末でポイント還元終了、キャッシュレス普及に効果…今後は不透明 キャッシュレス比率26.8%に

読売 2020年06月27日 21時52分

政府が昨年10月の消費税率引き上げに伴う消費喚起策として導入したキャッシュレス決済の「ポイント還元制度」が、今月末で終了する。約115万店が参加し、3月末までの決済額は約8兆円に上る。新型コロナウイルスの感染拡大で現金の受け渡しを避けようとする動きもあり、キャッシュレス決済の普及に一定の効果を上げたが、今後も勢いが持続するかが焦点となる。

■年配にも

「お得感もあって、年配にもキャッシュレス決済の利用が広がったのでは」

東京都豊島区の巣鴨地蔵通り商店街の衣料品店「サン・まつみや」の尾崎朋子店長(38)は還元制度の効果を実感する。

同店では、以前はクレジットカードの利用者もほとんどいなかったが、還元制度に合わせてスマートフォン決済の端末を導入した。最近は全体の2割程度がキャッシュレス決済だという。

還元制度は、クレジットカードやQRコード、Suica(スイカ)などの電子マネー、利用時に銀行口座からお金が引き落とされる「デビットカード」による買い物が対象となった。支払った額に対し、中小店では5%分、コンビニなど大手チェーンのフランチャイズ店では2%分を還元する仕組みだ。還元の原資を確保するために政府が2019年度当初予算以降に計上した予算は、約7500億円に上る。

■決済37億回

還元制度に参加した小売店は全国で約115万店と、対象となり得る全国の約200万店の6割近くに達した。昨年10月から今年3月の総決済額は7・9兆円、還元額は3290億円だった。利用回数は37億回余りに上った。

経済産業省によると、2019年の民間消費に占めるキャッシュレス決済の比率は前年比2・7ポイント増の26・8%と、過去最高を更新した。ただ、キャッシュレス比率を25年に40%とする政府の目標には依然遠い。

今年9月からはマイナンバーカードを活用したキャッシュレス決済で25%を還元する「マイナポイント制度」が始まるが、マイナンバーカードの普及率(6月1日時点)は約17%にとどまる。

ニッセイ基礎研究所の福本勇樹・主任研究員は「ポイント還元制度の終了で、キャッシュレス決済がこれまでの勢いで伸びるのは難しい。小売店のキャッシュレス対応を促す方策を考える必要がある」と指摘している。

●「現金触りたくない」キャッシュレス化、コロナで進む?

朝日 020年6月27日 14時45分 鈴木友里子 ローマ=河原田慎一 ベルリン=野島淳

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、キャッシュレス決済が新たな光を浴びている。便利でお得といったこれまでの利点に加え、接触を減らす点からも注目が集まる。日本やドイツ、イタリアなどで根強い現金志向を変えることになるのか。

「現金もコストかかる」

東京都世田谷区の「本多美容室」はこの1年弱で、キャッシュレス決済の比率が急上昇した。最初のきっかけは、昨年10月の消費増税で政府が始めたポイント還元事業。登録店で使えば税込み価格の5%(大手のフランチャイズ店は2%)分戻るため、比率は従来の3割から5割ほどに上昇。次のきっかけが、コロナ禍だ。緊急事態宣言が出た約2カ月間で、利用比率はさらに7割ほどへと伸びた。

同店はかざすだけで払える非接触型を含めたクレジットカードや米アップルの電子決済サービスアップルペイを使える。ネットで買い物する人が増えてクレジット利用が広がり、実店舗でも使う人が増えた、と本多文明代表はみる。さらに「現金を触りたくないという人が増えた」と感じるという。

今月で終わるポイント還元事業に代わり、キャッシュレス普及の新たな推進力となる可能性もあるのが現金に対する意識の変化だ。

家計簿アプリなどを手がけるベンチャー企業マネーフォワードの5月中旬のネット調査では、約8千人の回答者の4割ほどが新型コロナの影響でキャッシュレスを以前より使うようになったと回答。主な理由は「支払いを素早く済ませる」(約4割)、「現金に触れることによるコロナ感染を防ぐ」(約3割)、「ネットショップでの購入が増えた」(約2割)だった。

クレジットカードの申し込みは伸びている。三井住友カードは2~4月の新規申込数が各月ともに前年比3~4割ほど増加。「関東や近畿に比べ、それ以外の地域の伸び率が1・5~2・5倍高く、年代別では30~50代の伸び率が大きい。地方部や年齢層のやや高い現金派の世代もコロナを機にクレジットカード利用を始めたのではないか」(広報)という。

●6月に終了するスマホ決済キャンペーンは? 還元事業もラスト!

BCN+R トレンド2020/06/29 18:30

マネー・節約 決済 PayPay キャッシュレス メルペイ d払い au PAY

スマートフォン決済サービス各社が実施しているお得なキャンペーンは、月末で終了を迎えるものが多い。6月は実店舗だけでなくオンラインストアが対象になるなど、外出自粛を継続するユーザーにも便利に活用された。駆け込むなら今日と明日がラストチャンスになる。

・・・(以下、略)・・・

●キャッシュレス・ポイント還元、あしたまで 還元総額3500億円超

itmedia 2020年06月29日 16時50分 谷井将人

経済産業省が2019年10月に始めた「キャッシュレス・ポイント還元事業」が6月30日で終了する。4月13日までに還元総額は3500億円を超えた。

キャッシュレスポイント還元事業は消費増税に伴う経済対策の一つ。クレジットカードやQRコード決済アプリ、電子マネーなどのキャッシュレス決済で、決済額の2%か5%相当のポイントを還元する。

事業に参加した加盟店は全国で約115万店。5%還元を行った中小企業や小規模事業者が105万店、2%還元を行ったチェーン店が5.2万店、コンビニが5.5万店となった。

4月13日までにポイント還元対象のキャッシュレス決済は約40億回行われ、合計で約8.5兆円が消費された。還元額は約3530億円に上る。

決済に使われたのはクレジットカードが約11.6億回で消費額は約5.4兆円、QRコード決済が約6.4億回で消費額は約6000億円、電子マネーなどが約22億回で消費額は約2.5兆円。1回当たりの決済額は1000円未満が61%と過半数を占めた。

経済産業省が6月26日に開いたキャッシュレス検討会で、参加委員はポイント還元事業について「店舗と消費者によいインパクトを与えた好取組」「消費押し上げ効果などメリットを実感」など高く評価した。

●激戦キャッシュレス 「マイナ」ひも付けの陣 30日にポイント還元終了

日経 2020/6/29 12:00

キャッシュレス推進を狙った政府のポイント還元事業が30日に終了する。総額7000億円以上の政府予算を投じた結果、電子マネーやQRコード決済はある程度普及した。次なるシェア拡大に向けた頼みの綱は9月に始まる「マイナポイント」制度だ。使えるキャッシュレス事業者は1人1つに限られ、早くも顧客争奪戦が始まっている。

QR決済の利用頻度は、政府のポイント還元前から2.6倍に増加――。調査会社のインテージ・・・(以下、略)・・・

●スーパーのキャッシュレス決済、新型コロナで増加 ポイント還元終了後も9割超が継続意向

産経 6/29 14:51 (桑原雄尚)

全国スーパーマーケット協会は29日、全国の食品スーパーにおけるキャッシュレス決済の実態調査の結果を発表した。昨年10月のキャッシュレス決済に伴うポイント還元事業の開始以前に比べキャッシュレス決済比率が大幅に増加しており、年明け以降は新型コロナウイルス感染防止で現金決済を避ける傾向が普及の後押しをしているという。

調査は6月12~25日に全国の食品スーパー966社を対象にファクスとインターネットを併用して実施。回収率は31・2%だった。

調査結果によると、キャッシュレス決済比率は、ポイント還元事業の参加企業で、事業開始前の15・5%が36・7%へ大きく上昇。非対象企業でも22・3%から33・3%に増えた。特に新型コロナ感染拡大前の今年2月から6月にかけて伸びているという。メリットとしては▽会計時間の短縮▽現金管理の軽減▽新たな客層の発掘-が上位に挙げられた。

ポイント還元事業終了後も、事業参加企業で全体の97・0%、非対象企業でも92・2%がキャッシュレス決済を継続する意向。ただ、このうち決済比率の上昇を今後も望む声はいずれも半分程度にとどまった。背景には利益率の低いスーパーにとって決済事業者に支払う手数料の負担が重いことがあり、「外国並みに手数料を下げてほしい」といった要望も出された。

増井●(=徳の心の上に一)太郎副会長(紀ノ国屋ファウンダー)は29日の記者会見で「経済産業省はキャッシュレス決済を社会的インフラとして日本に定着させたいのか、サービスの1つとして定着させたいのか目標を明確にし、支援や環境整備を強力に進めてほしい」と述べた。

●6月30日で終了"キャッシュレス決済"ポイント還元制度…「高額決済は6月中に」店側の不安は手数料変更

北海道文化放送 6/28 12:00

ポイント還元によってキャッシュレス決済増加「6割」・・・(略)・・・

「手数料が…」負担は増えどもコロナ禍で継続せざるを得ない面も

・・・(以下、略)・・・

・・・・・・・・・・

●スーパーマーケット/「キャッシュレス決済」導入メリットも手数料に課題

流通ニュース 2020年06月29日

全国スーパーマーケット協会は6月29日、スーパーマーケットにおける「キャッシュレス決済に関する実態調査」を発表した。

6月末に経済産業省が実施しているキャッシュレス・ポイント還元事業が終了することに合わせて、今後のキャッシュレス決済の動向を調査したもの。

調査によると、キャッシュレス決済の取扱いによるメリットとして・・・(略)・・・

<キャッシュレス決済導入に新型コロナウイルスが与えた影響>

新型コロナウイルスがキャッシュレス決済に関する経営判断に与えた影響を聞いたところ、キャッシュレス・消費者還元事業参加企業の約4割、非対象企業の5割で、新型コロナウイルスの感染拡大が今後のキャッシュレス決済取扱いの意向に影響を与えたと回答した

<キャッシュレス決済を継続可能な手数料率>

維持・継続可能なキャッシュレス決済手数料率水準を尋ねたところ、平均は1.4%だったが、最も多かったのは1.0%~1.5%の間、次いで2.0%~2.5%の間が多かった。

増井徳太郎副会長は、「業界の営業利益率が1.0%~2.0%と言われている中で、キャッシュレス決済を導入可能な決済手数料水準が出ていると思う。経済産業省は、決済手数料を公開することをキャッシュレス決済事業者に求めているが、決済手数料の引き下げについてもリーダーシップをとって欲しい」と述べた。

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

「10万円給付金」の申請書類が市役所から届いたようだ。

ところで、「給付金」の話が決まったとき、マイナンバーで、とかオンラインで、とか強調された。

しかし、トラブル続出で、紙版の方が早いところも出ている模様。

だから今日は、次の現状などを記録しておく。

なお、昨日5月13日の私のブログへのアクセスは「閲覧数5,674 訪問者数2,620」。

●アクセス集中で動作が遅延、J-LISのマイナンバーカード管理システム/日経コンピュータ 2020.05.08

●【お詫び】マイナンバーカードの電子証明書関係手続の混雑と処理遅延について/地方公共団体情報システム機構 令和2年5月12日

●マイナンバー暗証番号間違えロック…10万円申請、混乱/朝日 2020年5月11日 22時56分/マイナンバーカードの交付率は7日時点で16・4%にとどまるが、各自治体とも郵送申請に先立って、オンライン申請から始めている。マイナンバーカードの発行手続きには約1カ月かかり、今からでは間に合わない

●10万円給付金のオンライン申請、なぜ同一人物が何度も手続きできる仕様に? 総務省に聞いた/ITmedia 2020年5月14日 17時51分/総務省 重複申請できる仕様の変更予定はない

●郵送より遅い? 毎日 10万円給付「オンライン申請」の本末転倒/毎日 2020年5月14日 16時30分

●現金10万円給付 マイナンバーは余計だ/東京 2020年5月13日

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●アクセス集中で動作が遅延、J-LISのマイナンバーカード管理システム

日経コンピュータ 2020.05.08 鈴木 慶太 日経クロステック

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するマイナンバーカード管理システムで2020年5月7日午前9時半ごろから、全国の自治体にある統合端末から接続しにくくなったり、動作が遅くなったりする事象が発生した。システムにアクセスが集中したのが原因といい、現在は復旧している。

J-LISによると、動作の遅延が生じたのは5月7日の午前9時半から午後1時ごろまで。新型コロナウイルス対策として配られる1人当たり10万円の特別定額給付金のオンライン申請開始に伴い、「連休明けにパスワードの初期化や個人認証機能(電子証明書)の有効化のために自治体の窓口に訪れた人が殺到したためとみられる」(J-LISの担当者)という。翌営業日の8日は問題なく動作しているといい、「現時点でサーバーを増強する予定はない」(同)とした。

給付金をオンライン申請する場合は、マイナンバー制度の個人向けインターネットサイト「マイナポータル」の「ぴったりサービス」を使う。その際にパスワードの入力などが必要となるが、一定回数以上間違えるとロックされ、自治体の窓口で初期化と再設定をする必要がある。

●【お詫び】マイナンバーカードの電子証明書関係手続の混雑と処理遅延について

地方公共団体情報システム機構 令和2年5月12日 理事長 吉本 和彦

この度、マイナンバーカードの電子証明書関係の手続について処理遅延が生じ、市区町村の窓口にお越し頂いた住民の方々や、市区町村の担当の方々に多大なるご迷惑をおかけしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。 この度、マイナンバーカードの電子証明書関係の手続について処理遅延が生じ、市区町村の窓口にお越し頂いた住民の方々や、市区町村の担当の方々に多大なるご迷惑をおかけしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。

今回の事象は、電子証明書について、暗証番号の再設定や新規発行・更新が急増し、当機構のシステムの処理能力を超えた負荷がかかったため、市区町村の窓口において混雑や処理遅延が生じたものです。

機構では大型連休中や5月7日(木)から10日(日)にかけてシステムの能力増強等を実施しましたが、引き続き、市区町村と十分に連携を図りながら、システムの処理能力の向上や改善に取り組んでまいります。

また、窓口での集中を避けるため、比較的空いている土日にご利用頂けるよう、5月中のシステム稼働時間を平日と同様の20時まで延長しているところです。さらに、住民の方々にも、午前中等の混雑時間帯を避けて来庁頂くことを機構HP等でお願いしているところです。

機構といたしましては、できる限り早期に、電子証明書関係の手続を通常通り市区町村窓口で行えるように最大限取り組んでまいりますので、ご理解のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。 |

●マイナンバー暗証番号間違えロック…10万円申請、混乱

朝日 2020年5月11日 22時56分 小林太一、波多野大介

新型コロナウイルス対策として政府が国民に一律10万円を支給する「特別定額給付金」のオンライン申請。5月1日から順次始まり、8割ほどの自治体ですでに始まっている。ただ、申請にはパソコンのカードリーダーやスマートフォンのアプリなどを用意する必要があり、ハードルが高くなっている。

10万円給付の申請方法は郵送とオンラインの二通りある。オンライン申請にはまず、マイナンバーカードが必要で、各世帯に配布されている個人番号付きの「マイナンバー通知カード」は使えない。さらに、カード作成時に設定した暗証番号(英数字6~16桁)が必要。この番号を申請時に5回間違うと、ロックされて手続きができなくなる。役所に多くの人が殺到しているのは、これらの問い合わせと見られる。

10万円給付、窓口混乱 マイナンバー手続き停止も

大阪府吹田市でも11日朝からマイナンバーカードの暗証番号などの問い合わせ約100件を受け付けた。市はホームページで、感染拡大を防ぐため、給付金を受け取るためのマイナンバーカードの申請などは自粛してもらうよう呼びかけていた。しかし、この日も午前中に30人程度が待つ状態が続き、システムにもつながりにくくなったため、受け付けを午前11時で打ち切った。

11日にオンライン申請が始まった大阪市の中央区役所。2年前に韓国から来日した留学生の女性(24)はスマホで申請を試みたが、うまくいかずに区役所に相談に訪れたという。区職員から「しばらく待ってもらうかもしれない」と説明を受け、「明日も来るけど、まただめかもしれないですね」と肩を落として立ち去った。

総務省によると、マイナンバーカードの交付率は7日時点で16・4%にとどまるが、各自治体とも郵送申請に先立って、オンライン申請から始めている。マイナンバーカードの発行手続きには約1カ月かかり、今からでは間に合わないという。

●10万円給付金のオンライン申請、なぜ同一人物が何度も手続きできる仕様に? 総務省に聞いた

ITmedia 2020年5月14日 17時51分

政府が国民に一律10万円を支給する「特別定額給付金」のオンライン申請を巡り、同一人物が何度も申請を行える仕様であることが5月14日、分かった。この仕様について、総務省は「内容修正による再申請や、大人数世帯の申請のため」と説明している。

特別定額給付金のオンライン申請は、マイナンバーカードに関する情報の管理や電子申請ができるWebサイト「マイナポータル」からできる。給付金の支給は1人につき1回限りだが、マイナポータルでの申請は何度も行える仕様になっている。Twitter上では「なぜ重複を許しているのか」という声が上がっていた。

実際に支給に向けた作業を行う市区町村では、間違って多くの給付金を支給しないよう、申請情報と各自治体の給付対象者リストを照らし合わせて申請の重複をチェックしている。重複の確認は、確認用プログラムを使うか目視で行っているという。

同一人物が何度も申請できる仕様である理由についてITmedia NEWSが総務省に取材したところ、同省は「申請後に内容の間違いが見つかった場合に(申請し直して)正しく修正できるようにしている」「世帯人数が多い場合、1度で全員分の申請ができないため、複数回に分けて申請できるようにしている」と説明した。

総務省の特別定額給付金室によると、この重複申請できる仕様の変更予定はないという。

間違って複数回申請した場合、市区町村職員の業務に負担がかかり、給付金の支給に時間がかかる場合もある。申請はできる限り間違いのないように行う必要がある。

●郵送より遅い? 10万円給付「オンライン申請」の本末転倒

毎日 2020年5月14日 16時30分 塩田彩

マイナンバーの暗証番号の設定に来る人が多く、「4時間待ち」を知らせる紙を持つ区役所職員=福岡市東区役所で2020年5月8日午後2時56分、平塚雄太撮影

1人一律10万円の特別定額給付金のオンライン申請が今月1日から一部自治体で始まった。窓口には申請に必要なマイナンバーカードの受け取りや暗証番号の問い合わせに市民が殺到。申請手続きをする政府のサイト「マイナポータル」もつながりにくい状態が続いている。しかし、実はアクセスできても早く給付金がもらえる保証はない。オンラインなのは申請だけで、後は自治体職員による手作業のため、郵送による申請より時間がかかる可能性があるという。なぜ、そんなちぐはぐなことになっているのか。【塩田彩/統合デジタル取材センター】

特別定額給付金のオンライン申請は、マイナポータルにアクセスしてマイナンバーカードをカードリーダーでパソコンに接続し、世帯主の氏名▽生年月日▽住所▽給付を希望する世帯員の氏名――などを記入し、振込口座を証明する書類を添付。カードの署名用電子証明書の暗証番号を入力して完了となる。

だが、世帯主以外が申請したり振込口座情報を誤って入力したりしても、申請自体はできてしまう。1日からオンラインでの受け付けを開始した自治体には「子供が申請をしてしまった」という相談が寄せられたり、区民以外の住民が申請したりするケースがあるという。そのため、情報が正しいかどうかを確認しなければならないのだ。

11日までのオンライン申請が9000件を超えた東京都品川区では、オンライン申請された情報を職員がダウンロードし、住民基本台帳と照合して、申請者の氏名や生年月日などに誤りがないかを目で確認しているという。二重振り込みを防ぐため、給付を求める世帯員の住民票コードを手で入力し、振込口座情報は添付書類の画像と照合する。銀行名が旧名だったり文字間のスペースがなかったりすることも多く、一つ一つ修正しているという。確認作業には2人1組で計8~10人をあてているが、処理できるのは週700件程度だという。臨機応変の判断が求められるため、誰もができる作業ではなく、人数を増やすのは難しい。

一方、21日から申請書を発送する予定の郵送申請では、紙の申請書に書かれた口座情報を手入力する必要はあるが、作業自体は単純なため、1日あたり約60人の職員を投入して週2万1000件を処理できる見込みだという。

郵送の場合は、…

●現金10万円給付 マイナンバーは余計だ

東京 2020年5月13日

新型コロナウイルス対策の現金給付をめぐり混乱が起きている。オンライン申請にマイナンバーカードを利用したのが原因で、対策が「三密」をつくる本末転倒ぶりだ。政府には猛省を促したい。

現金十万円給付のオンライン申請をめぐっては現在、全国の各市区町村の窓口で長蛇の列ができるなど混乱が続いている。一定の距離を取っているとはいえ、人々が密集せざるを得ない状況だ。

給付申請はオンラインか郵送を選択できる。オンラインの場合は政府が運用する「マイナポータル」にアクセス。その際、本人確認のためマイナンバーカードと暗証番号が必要になる。窓口に行った人の大半は、暗証番号を忘れたり番号の入力に失敗したりして申請不可能になったか、新たにカード取得を求めるケースだ。

そもそもオンライン申請は給付の迅速化が目的のはずだ。ところがカードを義務付けたためにスピードは失われ、密集による感染の危険さえ生じてしまった。

さらにオンライン申請ではカード読み取り用のスマートフォンかICカードリーダーなどの機材も必要だ。対応できなければ購入を迫られる。すべて準備できても申請作業は複雑でミスも起きやすい。マイナンバーカードの利用は失敗と断じてもいいだろう。

二〇一五年に導入されたマイナンバーは行政が個人を識別するための制度だ。国や自治体に個人情報を把握されることや、情報漏えいの不安などから敬遠する人が多い。利用に必要なカード取得率も約16%と依然、低迷している。

なぜ国民の大半が受け入れていない制度を、急を要する生活支援策に組み入れたのか。もし制度を広げるためにコロナ禍に便乗したのだとすれば弁明の余地はない。

新型コロナ終息の見通しは立っておらず今後もさまざまな支援策が必要となる。その際、マイナンバーカードを利用することはやめてほしい。

オンライン申請については、健康保険証や自動車免許証などを活用した方法を検討すべきだ。技術的に無理な場合は郵送に集中させるしか手はない。カードを持たない八割を超える人々にも、素早く支援が届く手だてを講じるべきだ。

一律現金給付は国民が声を上げたことで実現した。生活が破壊されつつある人々の切実な訴えが国を動かした形でもある。国は余計な考えを捨て国民の救済に集中すべきである。

| Trackback ( )

|

拒否し続けるマイナンバー。軽く楽しく意地を張る。・・その視点で、今日は次を記録しておくことにする。

会計検査院は、自治体のシステムの甘さを指摘している。

時事 1/15 は、★≪マイナンバー端末で不適切運用 一部自治体、二重認証せず 会計検査院≫

毎日 1月15日は、★≪マイナンバー端末、自治体4割が情報持ち出し可能 会計検査院指摘≫

東京新聞は、 【社説】 で、 ★≪マイナンバー カード強要は不適切だ≫ と説いている。

他に次も記録。

なお、昨日2月11日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,182 訪問者数1,476」。

●混雑回避へ自治体支援 マイナンバーカード、申請増見込み―総務省/時事 2020年01月24日

●マイナンバーカード、国の職員も取得率25% 昨秋時点/朝日 2020年2月3日

●売却の際、買主から「マイナンバー」を教えるよう通知が…どういうこと?/INVEST ONLINE/

【マイナンバーの提出が不要な組み合わせ】 売主個人:買主個人 売主法人:買主個人 売主法人:買主法人

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●マイナンバー端末で不適切運用 一部自治体、二重認証せず 会計検査院

時事 1/15

地方公共団体の情報セキュリティー対策について会計検査院が調査したところ、一部自治体でマイナンバー情報を扱う一部端末に二重認証をしていないなど不適切な運用があったことが分かった。検査院は15日、国会に報告書を提出。総務省は指摘を受け、全自治体に見直しを行うよう助言した。

検査院が全国18都道府県と223市区町村を抽出調査した結果、一部自治体で、マイナンバー情報を扱う端末のログイン認証の方法が、本来ICカードや指紋など二つの要素を組み合わせなければならないのに導入していなかったり、パスワードなどが職員間で共有されて使い回されたりしていた。また、担当職員しか閲覧できない住民情報が、他の職員でも閲覧できる状況になっていた事例もあった。

●マイナンバー端末、自治体4割が情報持ち出し可能 会計検査院指摘

毎日 2020年1月15日

地方自治体の情報セキュリティーを巡り、会計検査院が抽出調査したところ、少なくとも約4割の市区町村で、管理者の許可なしにマイナンバー利用端末などから情報を持ち出すことが可能になっていたことが判明した。検査院が15日、発表した。

国は2015年のマイナンバー制度導入で国と自治体がネットワークで密接につながったことを受けて、各自治体に情報セキュリティー対策の費用を補助。マイナンバー利用端末から情報を持ち出すことを基本的にできなくすべきだといった考え方を示していた。

検査院は15、16年度に強化対策費の補助を受けた46都道府県と1727市区町村のうち、18都道府県と223市区町村について抽出調査した。その結果、少なくとも対象市区町村の39%にあたる87市区町村で、持ち出し禁止を解除する際にセキュリティー管理者の許可を得る取り決めだったにもかかわらず、許可なしでも情報を持ち出せるようになっていた。日常的に情報の持ち出しが必要であることを理由に持ち出し不可の設定を5年以上解除したままの端末がある自治体もあった。

検査院は総務省が自治体に助言すべきだと指摘した。同省地域情報政策室の担当者は「改善を支援していきたい」と話している。【渡辺暢】

●混雑回避へ自治体支援 マイナンバーカード、申請増見込み―総務省

時事 2020年01月24日

総務省は、市区町村によるマイナンバーカードの交付手続きが滞るのを防ぐため、事務体制の拡充に向けた支援を強化する。職員の配置や機材に関する補助金を大幅に増額。住民が簡易書留でもカードを受け取れるようにするなど利便性も高める。2021年にカードが健康保険証として使えるようになり今後申請の増加が見込まれることから、スムーズに交付できる環境を整えたい考えだ。

マイナンバーカードの交付枚数は15日現在、約1900万枚で、普及率は14.9%止まり。政府は普及拡大に向け、カードの所有者に買い物用のポイントを付与する「マイナポイント」事業を20年9月から、健康保険証としての利用を21年3月から始める予定だ。

これらの取り組みを背景に、政府は交付枚数が20年7月末に3000万~4000万枚、21年3月末までに6000万~7000万枚に増えると想定。今後は窓口の人員を増やしたり、商業施設や病院といった庁外に出張ブースを設けたりするなど市区町村の体制強化が課題になるとみている。

このため、対応する職員の人件費や臨時窓口の設営、機器の調達に充てる総務省の補助金について、20年度予算案では610億円と前年度の約10倍に増額。19年度補正予算案にも64億円を計上した。新たに、機器設定やブース設置の委託料なども支援対象として明確に位置付け、市区町村の使い勝手をよくする。

交付方法については、市区町村の窓口や出張ブースなどで申請し、職員による確認を受けた人は、窓口に赴かなくても郵送でカードを受け取ることができる。この場合、現在は「本人限定受取郵便」に限られているが、希望すれば、家族などでも受け取れる簡易書留を選べるようにする。

●マイナンバーカード、国の職員も取得率25% 昨秋時点

朝日 2020年2月3日 座小田英史、酒井祥宏

国の職員約79万人のマイナンバーカードの取得状況を省庁などが調べたところ、昨年10月末時点の取得率が25%であることが分かった。政府は2023年3月末にほとんどの住民が取得することを目標にしているが、足元の国家公務員らにすら十分に浸透していない実態が明らかになった。

・・・(以下、略)・・・

●【社説】 マイナンバー カード強要は不適切だ

東京 2020年2月3日

マイナンバーカードの保有状況を政府が公務員と家族について繰り返し調べている。「強制だ」と反発の声もある。法令では任意が原則である。普及が進まないとはいえ、不適切な手法といえる。

マイナンバーカードがあると、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などが受け取れる。確定申告でも自宅で「e-Tax」という電子申請が可能になる。身分証明にも使える-そんな利点がうたわれるが、カードの普及率は一月二十日現在で15・0%である。

利便性があれば、どんどん普及率は高まるはずだ。でも、日常でそれほど住民票などが必要ではないし、政府が宣伝するほど、国民はカードの利便性を感じてはいないのだろう。麻生太郎財務相も昨年、「俺も正直言って、使ったことは一回もない」と語ったことがあるほどだ。

普及が進まないためか、国家公務員と家族には昨年十月と十二月、内閣官房と財務省が作成した調査用紙を配布した。地方公務員と家族には、総務省が各自治体に依頼して、昨年六月、十月、十二月の三回調査している。

政府は「あくまで取得の勧奨だ」と説明するが、国家公務員向けの調査用紙には、カードの交付申請をしない理由を問う欄まである。家族に対しても理由を書かせ、かつ複数回にわたり報告させる-これを事実上の「強制」と言わずして何と言うのだろう。

職場によっては管理職らがカード非保有者にだけ繰り返し調査票を配る例もあったという。確かに政府は国民の取得を推進する立場だが、マイナンバーカードの取得は、法令で「その者の申請により交付する」と記されている。あくまで本人の意思に任せる申請主義に基づく。

任意取得が原則なのだ。政府の手法に反発の声が上がるのも当然である。国家公務員の取得率は昨年十月で28%、被扶養者にあたる家族は13・1%である。地方公務員もほぼ同じ数字である。

こんな調査をすれば、カードを持たないことが昇進などの妨げになるかと心配になるし、家族にまで調査を広げるのはゆきすぎである。個人番号制が情報漏えいリスクや超監視国家につながると不安視する声だってあるのだ。

二〇二一年三月から健康保険証の機能も持たせるが、従来の保険証も併用する。カード取得は個人の選択を尊重する原則から逸脱してはいけない。

●売却の際、買主から「マイナンバー」を教えるよう通知が…どういうこと?

INVEST ONLINE

・・・(略)・・・マイナンバーの提出が必要になるケース

マイナンバーの提出は必ず必要なわけではなく「売主が個人、買主が法人又は個人の不動産業者」の場合です。

よって、以下のようなケースではマイナンバーの提出は不要ですので万が一提出を求められた場合は注意しましょう。

【マイナンバーの提出が不要な組み合わせ】

売主個人:買主個人

売主法人:買主個人

売主法人:買主法人

・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|

税の確定申告の関係などで求められるマイナンバー。ここ数年、12月頃に数件来ていたけど今年は1件だけだった。

もちろん放ってある(その封筒と中身は保管)。

年が明けると確定申告でマイナンバーを求められるのは確実。

いつまで「番号不知・提出せず」で行けるかとの懸念がないわけではない。

今朝、ネットでマイナンバーの関係を見ていたら・・・心強い数字が出て来た。

税務署がマイナンバーの記載なしで受け付けた確定申告書は約17%だという。

★≪所得税確定申告書にマイナンバーの記載が初めて求められたのは、2016年分から。当初からその記載率は83%程度で推移しており約17%の所得税確定申告書はマイナンバーの記載のないまま受け付けられている≫(マイナンバー制度施行から4年間を振り返る・マイナビニュース 2019/12/09)

なお、昨日12月24日の私のブログへのアクセスは「閲覧数23,517 訪問者数1,394」。今朝の気温はマイナス1.6度。こち都市いちばんの寒さだろう。ウォーキングは防寒をしっかりして行く。

●エクアドルで全国民のIDが流出、日本のマイナンバーは大丈夫?/ビジネス+IT 2019/10/25

●マイナンバーカードで最大5千円分ポイント還元 その仕組みと今後の課題とは マイキーIDの設定が必要/fnn めざましテレビ 2019年11月21日 /マイキーIDは、マイナンバーカードをカードリーダーで読み取ることなどで交付される。

●ITが危ない 政府がマイナンバーカード普及に大号令、自治体窓口の混乱必至/日経 xTECH 2019/10/04

●マイナンバー制度施行から4年間を振り返る / 中小企業にとってのマイナンバー制度とは? 第102回/マイナビニュース 2019/12/09 /約17%の所得税確定申告書はマイナンバーの記載のないまま受け付け/マイナンバーカードが普及しないのは、マイナンバーカードがなくても不自由しないから

●<税を追う>マイナンバーカードに保険証機能 顔認証設備 国が負担/東京 2019年12月23日/「使い捨てパスワードを使ったスマートフォンでの二段階認証が主流なのに、カードを使った時代遅れの技術に多額の税金をつぎ込もうとしている」顔認証技術についても「欧米では個人情報保護の観点から規制を考える時代に入っているのに」

●社説 マイナンバー カード強制はおかしい/北海道 12/16/カードの取得率15%程度。政府は2022年度末にはほぼすべての人が保有することを目指す

●(社説)マイナンバー カード普及を焦る不毛/朝日 2019年12月2日/マイナンバーカードは何のために持つのか。カードの裏面には「むやみに他人に見せるべきではない」とされてきた12けたの番号が書いてある。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●エクアドルで全国民のIDが流出、日本のマイナンバーは大丈夫?

ビジネス+IT 2019/10/25 フリーランスライター 中尾真二![]()

人口約1,650万人のエクアドルで、2,000万人分以上の個人情報が流出したというニュースが2019年9月半ばに流れた。これまでもFacebookやAmazonなど、グローバルなWebサービスのアカウントで大規模な漏えいが起きたことはある。件数なら7億件以上のIDやパスワードが流出したこともあった。しかし、「全国民のIDが流出」した事例はめずらしい。マイナンバー制を導入している日本は大丈夫なのだろうか。

●マイナンバーカードで最大5千円分ポイント還元 その仕組みと今後の課題とは マイキーIDの設定が必要

fnn めざましテレビ 2019年11月21日

ポイント還元を受けるために必要なID設定 ポイント還元を受けるために必要なID設定

このポイントをもらうためにまず設定しなければならないのが、マイキーIDというもの。

マイキーIDは、マイナンバーカードをカードリーダーで読み取ることなどで交付される。

・・・(略)・・・取得したマイキーIDを買い物の決済アプリに入力し、そのアプリで買い物をすると最大5000円分のポイントをもらうことができる。

また、マイキーIDを交通系ICカードなどに登録すると、チャージする際に同じく最大5000円分がもらえるという。

・・・(略)・・・しかし、制度の利用にはそもそもマイナンバーカードの発行が必要だ。

この制度について、街の人に話を聞くと…

女性:作ってみたいなとは思います。

男性: 面倒くさいですね。そこまでして作ろうとは思わない。

新たなポイント還元制度 今後の課題は・・・(略)・・・

●ITが危ない 政府がマイナンバーカード普及に大号令、自治体窓口の混乱必至

日経 xTECH 2019/10/04 大豆生田 崇志

・・・(略)・・・<font style="background:#ffffcc">カードの普及率は交付から3年半たった2019年7月時点で13.5%にとどまる。ここから3年8カ月後の2023年3月末に「ほとんどの住民がカードを保有」するようにするとの方針を打ち出したからだ。

マイナンバーカードは自治体が窓口となって希望者に無償で交付している。

・・・(略)・・・ しかし自治体関係者は不安を隠さない。カードを交付する際にはセキュリティーを確保した窓口で正規職員が対応する体制が不可欠だ。交付には厳格な本人確認や、カード内蔵ICチップに搭載した「公的個人認証サービス(JPKI)」のパスワードなどを設定する作業が必須だからだ。だが、多くの自治体は人手不足に悩んでおり、その体制を作るのは難しい。

次ページ/しかも政府はマイナンバーカードの普及とともに消費...

●マイナンバー制度施行から4年間を振り返る / 中小企業にとってのマイナンバー制度とは? 第102回

マイナビニュース 2019/12/09 中尾健一

「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を掲げたマイナンバー制度が施行されたのは、2015年10月。その後に、通知カードの送付も始まり、2016年1月から「マイナンバーの利用」、税や社会保険の届出書類へのマイナンバーの記載がスタートしました

・・・(略)・・・では、「マイナンバーの利用」は定着したのでしょうか。

その指標になるのは、実際にマイナンバーの記載が求められる書類への、マイナンバーの記載率になります。残念ながら、従業員のマイナンバーが記載対象となる給与支払報告書などのマイナンバーの記載率は、公表されていません。

マイナンバーの記載率が公表されている所得税の確定申告書では、最新の2018年分の所得税確定申告書で、その記載率は83.1%でした。所得税確定申告書にマイナンバーの記載が初めて求められたのは、2016年分からですが、当初からその記載率は83%程度で推移しており、約17%の所得税確定申告書はマイナンバーの記載のないまま、受け付けられています。

年末調整で、マイナンバーの記載が求められる源泉徴収票や給与支払報告書についても、同じような状況が想定されます。マイナンバーの記載が始まった当初から、マイナンバーの記載がなくても、特に企業や税理士にマイナンバーの記載を促すような指導は、ほとんど行われていません。これは、所得税確定申告書や社会保険関連でマイナンバーの記載が求められる届出書類でも同様です。

では、行政側ではマイナンバーの記載がない場合、どのように対応しているのでしょうか。

・・・(略)・・・

「国民の利便性の向上」は実現したのか・・・(略)・・・

要は、マイナンバーカードが普及しないのは、マイナンバーカードがなくても不自由しないからです。マイナポータルには、度々見にいきたくなるような有用な情報があるかといえば、ありません。個人で所得税の電子申告をする人は、マイナンバーカードが必要だから取得しますが、利用するのは一年に一回だけです。・・・(略)・・・ |

●<税を追う>マイナンバーカードに保険証機能 顔認証設備 国が負担

東京 2019年12月23日

・・・(略)・・・ 政府は本年度、医療機関・薬局のオンライン確認システム整備と電子カルテシステム導入を支援する「医療情報化支援基金」に三百億円を計上。来年度予算案には顔認証機器の購入費と、医療機関がシステムを改修する際の補助費として計七百六十八億円を盛り込んだ。

厚生労働省の担当者は「マイナンバーカードは保険資格の確認だけでなく、他人になりすましての保険証の不正利用防止にも有効」と説明。カード普及率が低迷していることには「社会基盤整備としてカード取得促進と医療機関への導入の両方に役立つ」とする。

これに対し、白鴎大学の石村耕治名誉教授(税法)は「使い捨てパスワードを使ったスマートフォンでの二段階認証が主流なのに、カードを使った時代遅れの技術に多額の税金をつぎ込もうとしている」と批判。顔認証技術についても「欧米では個人情報保護の観点から規制を考える時代に入っているのに」と指摘している。

◆医療機関懸念「紛失や番号漏えいも」

・・・(略)・・・全国保険医団体連合会は「保険証でもオンラインの資格確認は可能。院内でのカード紛失や番号漏えいも起きうる」と、マイナンバーカードの保険証利用に反対している。

●社説 マイナンバー カード強制はおかしい

北海道 12/16

・・・(略)・・・

カードの取得率が15%程度にとどまっているのは、情報管理への懸念が大きい。

政府は2022年度末にはほぼすべての人が保有することを目指しているが、実態を踏まえず、無理があろう。

・・・(以下、略)・・・

●(社説)マイナンバー カード普及を焦る不毛

朝日 2019年12月2日

マイナンバーカードは何のために持つのか。

必要性を多くの国民が実感できないなか、政府はカードを一気に広げようと、前のめりになっている。しかし、予算をばらまき、半ば強引に取得を迫るような手法は、看過できない。

一つは、1人最大5千円分のポイント還元策だ。いわゆるデジタル版の商品券で、Suica(スイカ)やPayPay(ペイペイ)などのキャッシュレス決済で使える。

消費増税後の景気対策の一つと位置づけ、昨年から実施ありきで制度設計が進んできた。来年9月から7カ月間の期間限定で、カードを取得して専用サイトでIDなどを設定すれば、所得や年齢に関係なく、恩恵を受けられる。ただしキャッシュレスで決済することが条件だ。

・・・(略)・・・ カードの裏面には、税や社会保障の手続きに使われ、「むやみに他人に見せるべきではない」とされてきた12けたの番号が書いてある。持ち歩くことに不安を感じる人は、少なくないだろう。

・・・(略)・・・いくら「利便性」を強調しても、結局は制度開始当初から指摘された国民の懸念を、ぬぐいきれていない。・・・(略)・・・予算のばらまきや取得の強要ではない。

| Trackback ( )

|

先日、マイナンバーの提出を、という書類が来た。

例年この時期に幾つかの件で来ること。

今年も、提供するとも、しないとも返事せず、つまり、無視、放置しておく。

ところで、政府は躍起。前回11月初めのブログ・カテゴリーとして★≪マイナポイント 驚異的な還元率 政府が25%のポイントとか 信じられない税金の使い道/マイナンバーカード普及躍起 政府、2100億円予算計上(東京)/マイナンバーとスマホのヒモづけで25%≫ ということを整理した。

今日は、そのことや他の役所の動きも記録しておく。

なお、今朝の気温は0.5度。ウォーキングは真冬用、つまり、下はオーバーズボン、上はヨットパーカー、防寒手袋などの装束で出かけたので・・・快適。昨日11月28日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,574 訪問者数1,445」。

●「マイナンバー」最大5000円分ポイント 2020年度予算約2500億円で付与検討/fnn 2019年11月20日

●マイナンバーカード普及に大盤振る舞い…ってどうなの?/朝日 11月26日

●マイナンバーでポイント 西村経済再生相「開始前倒しを」/NHK 11月13日

●マイナンバーカード未取得「理由提出を」 各省庁職員に/朝日 11/25

●マイナンバーカード、伸びない普及率と弱すぎる「メリット」 iPhone対応も、できることといえば.../j-cast 11/11/とはいえ、その恩恵を受けるには、手間がかかりそうだ。まず紐づけの前段階として、「マイキーID」なるものを設定する必要がある。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●「マイナンバー」最大5000円分ポイント 2020年度予算約2500億円で付与検討

fnn 2019年11月20日

政府は、マイナンバーカードを活用した新たなポイント還元制度について、1人あたり最大5,000円分のポイントをつける方針。 政府は、マイナンバーカードを活用した新たなポイント還元制度について、1人あたり最大5,000円分のポイントをつける方針。

この制度は、マイナンバーカードの所有者が、キャッシュレス決済をした場合、買い物に使えるポイントがもらえるもので、2020年9月から2021年3月まで実施する予定。

1人あたり最大2万円までのキャッシュレスでの決済や入金に対して、25%にあたる5,000円分のポイントをつける方針で、政府は2020年度の予算案に、およそ2,500億円を計上する方向で調整している。

マイナンバーカードの普及と、2020年6月にキャッシュレスポイント還元制度が終了したあとの個人消費の下支えにしたい考え。

●マイナンバーカード普及に大盤振る舞い…ってどうなの?

朝日 2019年11月26日 藤田知也

・・・(略)・・・ 政府は今年度補正予算にシステム整備を急ぐための関連費用を盛り込み、ポイントの原資として来年度予算案に2千億円超を計上する方向で調整している。

マイナンバー制度は、税や社会…・・・(略)・・・

●マイナンバーでポイント 西村経済再生相「開始前倒しを」

NHK 2019年11月13日

消費税率引き上げに伴う景気対策として、マイナンバーカードを持っている人に買い物に使えるポイントを付与する新しい制度について、西村経済再生担当大臣は、当初の予定を前倒しして来年9月に開始したいという考えを示しました。・・・(略)・・・

●マイナンバーカード未取得「理由提出を」 各省庁職員に

朝日 11/25

・・・(略)・・・文書に添付された調査用紙には個人名の記入欄、家族を含む取得の有無や交付申請の状況、申請しない場合は理由を記す欄があり、「所属する部局長に提出してください」ともある。

財務省給与共済課によると、調査対象は国家公務員や独立行政法人職員ら共済組合員約80万人と被扶養者約80万人を合わせた約160万人。同課は取材に「回答に理由を記載するかは自由で、決して強制ではない。人事の査定に影響はない」と話している。調査は取得に向けた課題を洗い出すためで、今後は各省庁などを通じて取得率の低い部局に取得を促すという。

・・・(略)・・・ 地方公務員ら約310万人については総務省が6月から調査。同省福利課によると、職員の名前は明記させず、本人や家族の取得の有無を職場全体で取りまとめる形で行った。取得しない理由などは尋ねていない。担当者は「事務作業の負担を考えて調査項目は必要最低限にした」と話す。・・・(略)・・・

●マイナンバーカード、伸びない普及率と弱すぎる「メリット」 iPhone対応も、できることといえば...

j-cast 2019/11/11

マイナンバーの利用については、菅義偉官房長官が議長を務め、主要閣僚らが出席する「デジタル・ガバメント閣僚会議」で議論が続けられている。その第5回会合(9月3日)で麻生太郎財務相は、かつて発行されていた「住民基本台帳カード」を引き合いに出しつつ、こう疑問を呈した。

「ちなみに、持っている人、ここに何人いる。マイナンバーカード。その後ろのお役人さんで持っている人は。では、聞くけれども、これを何回使ったか。使った人が何に使ったかを聞いてみたい。利用している人を知っているのだけれども、これは免許証を返納してしまった高齢者が身分証明書のかわりに使っている以外に、ほとんどこれを使ったというメリットがない。」(首相官邸サイトの議事録より)

・・・(略)・・・ とはいえ、その恩恵を受けるには、手間がかかりそうだ。まず紐づけの前段階として、「マイキーID」なるものを設定する必要がある。・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

政府の税金バラマキを支援するつもりはないけれど、あまりに信じられないことなので採り上げるしかない。

ポイント還元率「25%」を政府が実施すること。財源は国民の税金、公金以外に出どころがない。

政府の画策は「マイナンバーとスマホのヒモづけ」が前提。もちろんそれで良いという人に禁止するつもりはないけれど、税金を必要性の有無に関係なく、極端に偏った部分だけのヒトに配布することは看過できない。

今まで、住基ネットからマイナンバーまで、莫大な税金をつぎ込んできた政府。それでも「マイナンバーカード普及は人口の14%にとどまる」(9月17日現在・東京新聞)。

だからさらに税金をつぎ込もうという目論見。

ということで、今朝は次を記録しておく。

★(広報)総務省 「マイナポイント」を活用した消費活性化策/マイナンバーカードを活用したポイントを国で付与するもの

(関連) 政府広報 ★キャッシュレス決済に対する ポイント還元制度のこと

●2万円で5千円還元?政府のマイナンバーとスマホのヒモづけで25%のポイント還元の謎 マイナポイント/Yahoo!ニュース 9/2 神田敏晶 ITジャーナリスト

●マイナンバー×キャッシュレス決済で驚異の25%還元 2020年実施予定「マイナポイント」の概要と懸念点/マネーの達人 019/09/25 石田彩子

●マイナンバーカード普及躍起 政府、2100億円予算計上/東京 2019年9月23日/9月17日現在の発行枚数は1784万枚と、人口の14%にとどまる

●社説:マイナンバー 不安拭えぬカード取得/東京 2019年08月21日

なお、今朝の気温は9度。ウォーキングは快適。昨日11月7日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,735 訪問者数1,377」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

(広報)総務省 「マイナポイント」を活用した消費活性化策

マイナポイント マイナポイント

マイナンバーカードを活用した消費活性化策とは、一定額を前払い等した者に対して、マイナンバーカードを活用したポイントである「マイナポイント」を国で付与するもの。

ポイントの購入条件、購入対象者、プレミアム率、ポイントの利用環境や使途、有効期限等、具体的な内容は現在検討中です。今後、順次皆様にお知らせしてまいります。

|

(関連) 政府広報 ★ キャッシュレス決済に対する ポイント還元制度のこと

令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、対象店舗でクレジットカード・デビットカード・電子マネー・

スマートフォン等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます。・・・(略)・・・ |

●2万円で5千円還元?政府のマイナンバーとスマホのヒモづけで25%のポイント還元の謎 マイナポイント

Yahoo!ニュース 個人 9/2

神田敏晶 | ITジャーナリスト・ソーシャルメディアコンサルタント

・・・(略)・・・■政府のキャッシュレス『ポイント還元制度』は期間限定 2019年10月1日~2020年6月30日の9ヶ月間

・・・(略)・・・■入金経路が確認できるマイナンバーに出金経路が確認できるマイナンバーへ・・・(略)・・・こんな状況で、まだ、はじまってもいない『ポイント還元制度』の終了後の2020年10月からは、マイナンバーとヒモづけで、2万円チャージすると5000円ポイント還元するという政府案が浮上してきた・・・(略)・・・

現在、マイナンバーは、個人と銀行などの金融業、会社などとのヒモづけが必須となっているので、サラリーマンであれば、すべてマイナンバーで収入や入金経路が可視化されている。そして、次に消費先のキャッシュレスにマイナンバーがヒモづけされれば出金経路まで可視化されることとなる。

それが問題ないと思える人にはそれまでだが、不都合と思う人も少なくないことだろう。むしろ、25%までインセンティブをつけてでもマイナンバーを使わせたい政府の思惑がなんだかとても気持ちが悪い。いや、政府がいつでも閲覧できる状態が気持ちが悪いのだ。・・・(以下、略)・・・

●マイナンバー×キャッシュレス決済で驚異の25%還元 2020年実施予定「マイナポイント」の概要と懸念点

マネーの達人 2019/09/25 石田 彩子

9月3日に行われた第5回デジタル・ガバメント閣僚会議で、「マイナンバーカード」の普及策について、具体的な方針が打ち出されました。

マイナンバーカードは、2016年の開始から2年以上経過しましたが、交付は現在約1,700万枚で普及率はわずか14%に留まります。

開始前に目標に掲げていた「2019年3月末時点で8,700万枚」には遠く及びません。

そこで2020年に、マイナンバーカード保持者が、別途発行される「マイキーID」と紐づけたキャッシュレス決済を行う場合に、事前チャージで25%相当のポイントを還元する制度を導入する方向で検討を進めているそうです。

驚異的な還元率ですが、果たして本当にマイナンバーカードの普及や消費支援につながるのでしょうか。・・・(以下、略)・・・

●マイナンバーカード普及躍起 政府、2100億円予算計上

東京 2019年9月23日

国内に住む全ての人に割り当てられた十二桁の個人番号「マイナンバー」を活用しようと、政府が二〇二〇年度予算の概算要求に少なくとも二千百億円の関連経費を計上したことが分かった。総務省は、個人情報を記載したマイナンバーカードの発行経費を中心に千八百億円を要求。本年度の約七倍に上り、一向に浸透しないカードの普及を急ぐ政府の姿勢が浮き彫りになった。 (大野孝志)

総務省は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への発行委任経費の名目で八百四十億円を要求。市区町村が申請窓口に職員を配置する経費の補助などとして六百五十億円を計上した。カード保有者がキャッシュレス決済をした際にポイントを上乗せする項目も盛り込んだ。金額は今後、詰める。

法務省は本年度の二・六倍の九十九億円を要求し、戸籍事務とマイナンバーの連携に充てる。内閣官房は同一・四倍弱の五十六億円を、キャッシュレス決済のポイント上乗せなどオンラインサービスに必要な「マイナポータル」の整備などに使うとしている。

政府は二三年三月に、ほとんどの住民がカードを持つことを目指している。菅義偉(すがよしひで)官房長官を議長とするデジタル・ガバメント閣僚会議は今年六月、「マイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現する」と表明した。

同会議は、二一年三月から医療機関で健康保険証としてカードを使えるようにするなどの普及策を提示。また、お薬手帳や教員免許状、職員証、大学の学生証、運転経歴証明書、障害者手帳などとの一体化も進めるとしている。

<マイナンバーカード> マイナンバーと顔写真、氏名、住所、生年月日が記録されたICカード。2016年1月に運用が始まった。市区町村が住民から申請を受け、発行は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に委任する。国は住民票の写しをコンビニで取れるといったメリットを強調する一方、今月17日現在の発行枚数は1784万枚と、人口の14%にとどまっている。

●社説:マイナンバー 不安拭えぬカード取得

東京 2019年08月21日

低迷するマイナンバーカードの普及に、弾みとなるのだろうか。

政府は国・地方の全ての公務員に本年度末までにカードを取得させるという。扶養家族も含め計700万人超に率先させる狙いだ。

普及策として、健康保険証としての活用や、クレジットカードのポイントや航空会社のマイレージを買い物に使える「自治体ポイント」の上乗せも検討している。

マイナンバーカードはICチップ内に個人を認証する機能を搭載し、本人確認が容易にできる。ただ、普及が進まないのは、取得することにメリットを感じていない人が多いからではないか。

政府は6月、2022年度にはほとんどの国民がカードを持つと想定した対応方針を決めたが、8月8日現在の交付枚数は1755万枚、人口に対する取得率は13・8%にとどまっている。

内閣府による昨年10月の調査でも、カードを「取得しておらず、今後も取得予定がない」が5割強に達した。その理由として「必要性が感じられない」が58%、「身分証になるものは他にある」が42%を占めた。回答者の4割はマイナンバー制度に「特に期待することはない」と冷淡だった。

一方、「個人情報の漏えいが心配」は27%、「紛失や盗難が心配」も25%あった。プライバシー侵害への不安が拭い去れていないことも要因のように思える。

政府は当初、マイナンバー制度の当面の運用は納税と社会保障、災害関連の3分野に限られるとしていたが、カードを使った利用の場は拡大される傾向にある。

21年3月に本格化する健康保険証としての活用のほか、同年10月には過去の投薬履歴を見られる「お薬手帳」の機能も持たせる。

オンライン確定申告では22年1月から前年の医療費が自動表示されるようになるという。

こうした機能は病院などの人手不足に対応できる利点もあるが、個人情報の手がかりが集約されることへの抵抗感は根強い。

カードを持つ必要性に乏しく、個人情報流出のリスクもある。こうした懸念があるうちは、ほとんどの国民がカードを取得するという想定は架空の前提でしかない。

マイナンバー制度は導入の初期投資に2700億円、運用に毎年300億円が必要とされる。巨費に見合う効果を実現しようとするあまり、サービス活用を急ぎすぎていないだろうか。カードの取得は本当に安全なのか。政府は納得できる説明を尽くすべきだ。

| Trackback ( )

|

先日13時から岐阜県庁での記者会見。その前に名古屋の人たちと合流するために駅に迎えに。

その時に待つ間の車中での昼食用にサンドイッチをコンビニで買った。

レジで前の人がスマホをかざして、「これで」と支払い。

使ったことのない私はフムフム。私の番になってカードを出したら、店員さんが「それでいいですか?」と質問してきた。

・・・私は今はそういう時代か・・・・とフムフム。店員は同社系のスマホ決済に誘導したい雰囲気なのだろう・・とも思った。

そんな記憶があるので、今朝、スマホ決済、モバイル決済をネットで調べてみた。いくつかの意見から気になった点を抜粋しておく。

まずGoogle検索で「スマホ決済」を見たら ⇒約 350,000,000 件 (0.24 秒)。その冒頭も再掲しておく。

なお、今朝の気温は23度。ウォーキングは快適。昨日9月5日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数5,390 訪問者数1,932」。

●「7pay」会見まとめ:9月末でサービス終了、不正利用で3861万円の被害 調査の実態は不透明、経営陣の責任追及は回避しつつ、スマホ決済の「再チャレンジ」に意欲/ Engadget 日本版 2019年8月1日 石井徹

●7pay騒動から見えた、モバイル決済の懸念 生き残るために必要なものとは? 「10月1日」をデッドラインに各社がなだれ込む/ITmedia 2019年07月17日 鈴木淳也

●PayPayを他山の石にできなかった7payの「脆弱性」/ironna 佐野正弘

●必ずまた起きる:7pay問題に潜む病巣――日本のIT業界で是正されない「多重下請け構造」/itmedia 2019年08月28日 田中圭太郎

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

Google検索で 「スマホ決済」を見たら

約 350,000,000 件 (0.24 秒)

https://bitdays.jp › cashless › mobilepay

かざすだけ、QRコードを読み取るだけと簡単・便利なスマホ決済に注目が集まっています。特徴やメリット、おすすめアプリ、使えるお店などを解説します!

https://dagashiya-bitcoin.com › cashless › smartphonepay

5 日前 - 【9/1更新】これからスマホ決済をはじめようと思っている初心者向けにおすすめの〇〇Payを解説!おすすめスマホ決済の比較をしています。スマホ決済なら現金よりも楽に、お得に決済できますよ。

マイナンバーカード所有者のスマホ決済にポイント付与。「マイナポイント」を2020年導入へ

Engadget·1日前

オートバックス、消費増税前にスマホ決済導入 PayPayなど5サービスに対応

BCN+R·1日前

「スマホ決済」のその他のニュース

ウェブ検索結果

【2019年最新版】多すぎ!「スマホ決済」おすすめランキング【QRコード決済 ...

https://cashless-japan.net › pay-zenshurui

2019/02/25 - box03 title="今ある〇〇Pay"]

https://www.jcb.co.jp › campaign › cashb20_1908

2019/08/16 - JCBカードで下の3つのステップを満たすと、もれなく20%キャッシュバック!

https://paypay.ne.jp

PayPayは、スマホひとつでカンタン・おトクにお支払いができるアプリです。最短1分で登録完了!

スマホ決済&電子マネー、プロが愛用するお得なトップ3は…(bizSPA ...

https://headlines.yahoo.co.jp › article

6 日前 - キャッシュレス化が進むにつれて、スマホ決済や電子マネーを導入するお店も増加している。各サービスのなかでも使い勝手やポイント還元率でプロが選ぶものはなにか。クレジットカードやポイント情報の専門家・菊地崇仁氏に聞いた。

https://appllio.com › smartphone-payment-matome

2019/06/29 - おすすめできる主要なスマホ決済アプリ7つをまとめて取り上げ、そのメリット・デメリットや機能、使える店舗などを比較して紹介します・・・(以下、略)・・・

|

●「7pay」会見まとめ:9月末でサービス終了、不正利用で3861万円の被害 調査の実態は不透明、経営陣の責任追及は回避しつつ、スマホ決済の「再チャレンジ」に意欲

Engadget 日本版 2019年8月1日 石井徹

・・・(略)・・・■今後もスマホ決済「しっかり体制準備してチャレンジしていきたい」

7payについて後藤氏は「経営判断上サービス継続は得策ではない。お客様の保護という観点からもサービス廃止やむなしと判断した」とコメント。今後当面はnanacoやクレジットカードを自社サービスとして重視する方針を示しています。

一方で、7payで失敗した「スマホ決済」にそのものについては今後も成長すると見込み、体制を見直した上で再参入する意図を示しています。後藤氏は「しっかり体制を準備して、新たなサービスで再度参画できるか、チャレンジしていきたい」と語りました。

7payのサービス終了後も、株式会社セブン・ペイは存続。同社はPayPayやLINE Payなど、他社の決済サービスを中継するゲートウェイ事業を手がけており、その事業に注力するとしています。

●7pay騒動から見えた、モバイル決済の懸念 生き残るために必要なものとは?

ITmedia 2019年07月17日 鈴木淳也

・・・(略)・・・

「10月1日」をデッドラインに各社がなだれ込む

消費税増税と軽減税率導入に伴い、2019年10月1日から実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」では、中小小売店を対象にキャッシュレス対応のためのPOSや決済機器導入に関する助成金支給の他、実際にキャッシュレス決済で買い物を行った消費者に対して中小小売で5%、大手小売やチェーン店などで2%のポイント還元が行われる。

1年弱ほどの期間限定の施策ではあるが、小売店舗には顧客獲得のための呼び水に、そして消費者にとっては数多あるキャッシュレス決済への入り口として機能することが期待されている。現状で20%程度といわれる日本国内のキャッシュレス決済比率を、2025年までに40%へと倍増させる国の指針を実現する上で重要な施策だ。

このポイント還元施策を最大限に活用するには、10月1日時点で小売店のキャッシュレス決済対応を済ませておくのはもちろんだが、昨今話題の○○Pay的な「モバイル決済」サービスを提供する事業者は、それまでに十分な顧客を獲得しておく必要がある。いざ10月1日が到来したとして、サービスとしての規模が小さければ、活用してもらう機会も必然的に減るからだ。

ポイント還元施策自体が顧客獲得と利用拡大のためのブースター的役割も果たしており、この時点で参入できていないモバイル決済事業者は今後の○○Payレースで生き残れる可能性は限りなくゼロに近い。ゆえに10月1日をデッドラインとして、各社がこぞってこの市場へとなだれ込んできているのが現在のトレンドだ。

●PayPayを他山の石にできなかった7payの「脆弱性」

ironna 佐野正弘

・・・(略)・・・ なぜ、これほどまでに、各社がQRコード決済にこぞって参入しているのだろうか。何よりもまず、日本政府がキャッシュレス決済を推進しており、そこに多くの企業がビジネス機会を見いだしたためだろう。そしてもう一つは「データ」活用だ。

QRコード決済を提供する事業者は、自社の決済を利用してもらうことにより、いつ、どこで、どんな人が、何を買ったのかという情報を取得できるようになる。取得の際には、もちろんプライバシーへの配慮は必須だ。

そうしたデータを多数集積し、人工知能(AI)技術などを活用して分析することで、企業のマーケティング活動に使ってもらったり、個人ローンなどの信用情報に活用したりする。こうした新たなビジネスを開拓することがサービス提供事業者の大きな目的となっている訳だ。

セブン&アイ・ホールディングスは元々電子マネーサービスの「nanaco(ナナコ)」を提供していた。それでも、あえて7payを導入したのには、そうした顧客の購買データを用いた一層密なマーケティングをしたかったがためといえる。

だが、データをビジネスに生かすには、膨大な量のデータを収集する必要がある。それゆえ、各社ともサービス提供開始を急ぎ、開始直後に大規模キャンペーンを打つことで、顧客の囲い込みに必死になっているわけだ。・・・(略)・・・

●必ずまた起きる:7pay問題に潜む病巣――日本のIT業界で是正されない「多重下請け構造」

itmedia 2019年08月28日 田中圭太郎

・・・(略)・・・

――開発体制の問題とは、具体的にはどういうことでしょうか。

多重下請けです。下請けが多重になればなるほど、指示や命令、仕様が末端まで正しく伝わらなくなります。おそらく「7pay」も、もともとはトラブルを起こしたような仕様ではなかったのではないでしょうか。推測の域は出ませんが、多重下請けの構造によって、当初目指していたシステムができなかった可能性があります。

――多重下請けはIT業界では当たり前なのでしょうか。

そうですね。IT業界といっても、大きく4つに分けられます。ハードウェア、ソフトウェア、情報システムの開発、インターネットWeb業界の4つですが、このうち情報システムの開発とインターネットWeb業界で多重下請けは顕著です。その根本にあるのは、長く続いている人材不足ですね。

乱立する「ソフトハウス」 人手不足が多重下請け構造の温床に

・・・(略)・・・

ソフトウェアの業界は、規模の大きなプロジェクトでも連続性がないので、開発すれば終わりです。そのため、社内で抱えずに外からスタッフを集めるので、結果的に多重下請けになるのです。

――下請けをする会社は、たくさんあるのですか。

都内にも渋谷区や新宿区などを中心に、数人から10人くらいの規模の「ソフトハウス」と呼ばれている会社がたくさんあります。その人たちを集めて開発体制をつくっています。さらに言えば、IT業界の変化の早さも、多重下請けにつながっています。多重下請けが最も激しいのは、アマゾンや楽天などの業種です。買い物サイトは全てのサイトを使う人はいませんよね。他社よりもサービスがいいサイトしか使われないので、常に変化せざるを得ません。こうした企業は常にシステムエンジニアが足りず、多重下請けの温床になっていると思います。

| Trackback ( )

|

先日の朝日の紙版の一面トップにマイナンバーの件のスクープがあった。

マイナポータルのこと。

★≪マイナンバーのサイト、100億円かけ利用率0・02%≫(7月27日朝刊)

しかも★≪新システムを構築し、来年度から使う≫という。国に住民監査請求制度があれば、直ちに取り組みたい事案。

ということで、

内閣府のサイト ★≪マイナポータル≫を見てみた。

確かに、≪マイナポータルの運用スケジュール≫の更新の表示を見ても、やる気なさがありあり。

2019年は、何の更新の表示もない。

★2017年1月16日 一部機能の先行稼動を開始

2017年7月18日 情報連携の試行運用

2017年11月13日 マイナポータル 本格運用を開始

2017年11月30日 Androidスマフォ単体でのログインが可能に

2018年2月19日 パスワードを変更する機能

2018年3月20日 パスワード変更機能

2018年7月30日 一部の画面で英語表記 ★

関連して、次を見てリンク、抜粋しておいた。

●公務員にカード取得を強要?/マイナンバー普及へ政府方針/共済組合が申請書を作成・配布/機関紙連合通信社 2019年7月18日

●公務員にマイナンバーカード/総務省が強制ねらう/livedoor 赤旗 2019年7月27日

●米金融大手「Capital One」1億人超の顧客情報流出 「マイナンバー」にあたる社会保障番号なども/テレ朝 2019/07/30 17:41

なお、昨夜30度だったけれど、今朝の気温は度25。ウォーキングは蒸し暑かった。昨日7月30日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数3,541 訪問者数1,608」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★マイナポータルとは/内閣府ホーム

内閣府の政策 > マイナンバー(社会保障・税番号制度) > マイナポータルとは

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。 マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。

マイナポータルで提供される具体的なサービスは以下のとおりです。

・・・(略)・・・

マイナポータルの運用スケジュール

・・・(略)・・・

|

●マイナンバーのサイト、100億円かけ利用率0・02%

朝日 2019年7月27日03時00分 座小田英史 酒井祥宏、富田洸平

マイナンバーと結びついた自分の情報の使われ方などが分かる国の個人向けサイト「マイナポータル」のサーバーの利用率が、想定件数の0・02%にとどまることがわかった。このサーバーには、国民の大半がマイナンバーカードを保有しても対応できるように、2018年度までの6年間に100億円を超える整備費などをかけていた。サーバーの使用期限は今年度までで、国は来年度から新システムに切り替える。

国が進めるマイナンバー制度のネットワーク事業をめぐっては、ハローワークと他の公的機関をつなぐサーバーを厚生労働省が約80億円かけて整備しながら、利用率が0・1%だったことが判明している。過大な想定に基づくサーバー整備の実態が改めて浮かび上がった。

このサイトでは、マイナンバーカードの保有者(今年4月で1657万人、国民の13%)がパソコンなどからログインすると、マイナンバー法で定める三つのサービスが受けられる。①自分の個人情報をどの行政機関がどう利用したかチェックできる②自分の所得や社会保険料の納付状況などを確認できる③税金や予防接種などのお知らせを受け取れる。なりすましなどによるマイナンバーの不正利用を懸念する声を受けて、整備された。

入手した資料や内閣府の説明によると、サーバーは、国民の7割近くの8700万人がカードを保有し、ネットを使う人の一部が月に1回利用してもパンクしないように、①~③の利用を最大で月2025万件近く(①②は各609万件、③は約807万件)と想定し、それに合わせた処理能力などを持つサーバーを整備。セキュリティーを確保する維持管理費も支出してきた。

ところが、サービスが始まった17年7月~今年5月に①~③の利用は11万件余にとどまり、月平均にすると5千件近く(①707件、②3147件、③1130件)と想定の0・02%だった。仮にそれぞれの利用が最も多かった月を拾って件数を合算しても、利用率は0・08%となった。

内閣府はサイトの運営を続けながら、新たな整備費をかけ、ネット上でデータを処理するクラウドを中心とした新システムを構築し、来年度から使う。現在のサーバーは想定に基づいて整備し、維持管理する必要がある。想定が大きいとその分だけ費用が膨らむ。クラウドだと実際の利用に応じて費用が決まるため、利用が少ない場合に支出を減らせる。

内閣府番号制度担当室は「個人情報保護の観点から、国民の安心を確保する上で重要なサービスと考えている。ただ、予想以上にカードの普及を進められず、初めての取り組みで想定通りの利用件数にならなかった。新システムで予算は抑えられるはずだ」と説明する。

マイナポータルには、自治体の・・・(以下、略)・・・

●公務員にカード取得を強要?/マイナンバー普及へ政府方針/共済組合が申請書を作成・配布

機関紙連合通信社 2019年7月18日

・・・(略)・・・

●公務員にマイナンバーカード/総務省が強制ねらう

livedoor 赤旗 2019年7月27日 9時37分

総務省が「マイナンバーカード」の普及を促進するため、公務員にカード取得を半ば強制するような動きに出ています。政府の方針を受けて自治体当局と共済組合が一体になって、公務員と家族らに取得を「勧奨」するもので、自治労連の中川悟書記長は「任意とされるカード取得を事実上強制するもので許されない」と批判しています。(深山直人)自治労連「撤回せよ」マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする健康保険・・・(略)・・・

●米金融大手「Capital One」1億人超の顧客情報流出 「マイナンバー」にあたる社会保障番号なども

テレ朝 2019/07/30 17:41

アメリカの大手金融機関がサイバー攻撃を受けて1億人を超える顧客情報が流出しました。金融機関を標的にした不正アクセスでは過去最大規模だということです。

アメリカの金融大手「キャピタル・ワン」は29日、不正アクセスによってアメリカとカナダの顧客の個人情報合わせて1億600万人分が漏洩(ろうえい)したと発表しました。

流出した情報には名前や住所、収入のほか、日本では「マイナンバー」にあたる社会保障番号などが含まれるということです。アメリカのメディアによりますと、FBI(米連邦捜査局)が容疑者として拘束したシアトル在住の33歳の女は、かつて「アマゾン」の傘下の会社でソフトエンジニアとして働いていて、今回、不正アクセスを受けたキャピタル・ワンがその会社のサービスを利用していたということです。

| Trackback ( )

|

西日本新聞は面白い記事を書くことが多いと感じている。

先日は、マイナンバーの利点をうたいながらも、その利便の実現が遠いというテーマを扱っていた。

戸籍情報がマイナンバーで現在よりずっと簡便に取得できる、というのにそれが難しいことをまとめている。

そこで今日は、その端的な指摘を記録し、戸籍とマイナンバー関連情報を見、他方で、高圧的な積極さで推進する例も記録しておく。

なお、今朝の気温は20度。雨なのでウォーキングはお休み。昨日7月11日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数7,420 訪問者数1,795」。

●遠方の本籍地、戸籍謄本の入手に一苦労…「マイナンバー」活用はどうなった?/西日本 2019/7/5/本籍地以外の市区町村でも、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類があれば、本人や親族の戸籍証明書が取得できるようになる。ただ、運用開始は「約5年後の2023年度末ごろを目指す」とかなり先。

●戸籍情報とマイナンバーが紐づけられる?/マイナビニュース 2019/02/12/住所地と本籍地が同一ではない場合でも、戸籍証明書のコンビニ交付が可能な市区町村は、昨年10月1日時点で249となっています。この時点で、コンビニ交付に対応している市区町村の52%程度しか対応しておらず、現時点でも300前後くらいと思われます。

●マイナンバーカード普及へ 神戸市、全職員の取得状況を調査 「任意なのに」反発の声も/神戸 6/15

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●遠方の本籍地、戸籍謄本の入手に一苦労…「マイナンバー」活用はどうなった?

西日本 2019/7/5

「自分や親族の戸籍謄本が必要になったけど、本籍地が遠方にあり『郵送で手続きが必要』と聞いた。マイナンバーカードを使って居住地で発行できないの?」。福岡市の男性から、あなたの特命取材班に調査依頼が寄せられた。調べてみると…。

婚姻届や相続などの場面で必要な戸籍謄本。本籍地が居住地から離れた場所にあり、現地の市区町村役場に足を運んで申請するのが難しい場合は、本籍地の役場に必要書類を郵送して取り寄せる▽行政書士や司法書士などの専門家や、戸籍謄本請求の代行業者に有料で依頼する―という方法がある。マイナンバーカードがあれば、インターネットを通じて申請してコンビニエンスストアなどで交付を受けることができる自治体もあるが、まだ一部に限られており、親族の戸籍は対象外だ。

このうち郵送で取り寄せるには、(1)市区町村が定める様式に必要事項を記入して押印した「戸籍交付申請書」(2)顔写真付きのマイナンバーカードや運転免許証など請求者の本人確認書類のコピー(3)手数料に相当する定額小為替(4)返信用封筒と切手―を送る必要がある。

戸籍交付申請書の様式は、多くの市区町村でホームページからダウンロードできる。定額小為替は現金代わりに郵便で送金できる証書で、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で購入できる。

ただ、一連の作業は、かなり面倒だ。

■ ■

マイナンバー制度は「行政の効率化や国民の利便性向上」が導入時のうたい文句だったはず。このマイナンバーを使うことで、居住地からでも遠方の本籍地にある戸籍謄本を簡単に入手できるようにならないのか。

制度を所管する内閣官房番号制度推進室に聞いてみると、担当者が「マイナンバーカードなどの本人確認書類があれば本籍地以外でも戸籍謄本が取得できる『広域交付』ができるようになります」と教えてくれた。

戸籍情報をマイナンバー制度と連携させ、行政手続きを効率化する改正戸籍法と改正マイナンバー法が今年5月に成立。マイナンバーを示すことで年金や児童扶養手当、健康保険の出産一時金の請求ができたり、結婚や離婚、養子縁組の届け出時に戸籍証明書(戸籍謄本や戸籍抄本)の添付が不要となったりする。本籍地以外の市区町村でも、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類があれば、本人や親族の戸籍証明書が取得できるようになる。

ただ、運用開始は「約5年後の2023年度末ごろを目指す」とかなり先。戸籍の正本は各自治体にあるが、実は法務省が災害に備えて副本を全国2カ所に集約して管理している。新たなシステムはこの副本データとマイナンバーを連動させるため、国や自治体の大規模なシステム改修が必要になるからだ。

■ ■

二つの法改正で行政機関同士の情報連携は進むようになるものの、そこには制約もある。

マイナンバーがあれば、法で親子関係などを証明する際に戸籍証明書を添付する必要がなくなるが、「対象は税と社会保障の分野に限られます」と法務省の担当者。広域交付も、紙だけでしか保管されていない古い戸籍などは対象外だ。

日本弁護士連合会は昨年公表した意見書で、戸籍謄本などの利用目的として最も多く挙げられる相続手続きについて「効率化は見込めない」と指摘した。戸籍をさかのぼって調べる必要がある場合、マイナンバー法施行の2015年10月以前に亡くなった人にはそもそも連動させる個人番号がなく、対象外となるためだ。

戸籍は高度な個人情報のかたまり。全国どこでも戸籍証明書を交付できるようになることで、書類の誤交付などプライバシー侵害の懸念も残る。法務省は「国や自治体の職員に秘密保持の義務を課し、情報の流出や不正利用に対する罰則を設けた。新システムは今まで以上に厳しく運用していく」と強調している。

◇ ◇ ◇

<今回の調査依頼は、あなたの特命取材班が連携するエフエム福岡(福岡市)の番組「ハイパーナイトプログラム GOW‼」のコーナー「あな特 GOW‼支局」(毎週火曜日午後6時半~)を通して寄せられました>

●戸籍情報とマイナンバーが紐づけられる?

マイナビニュース 2019/02/12 中尾健一

・・・(略)・・・

コンビニ交付の現状と戸籍情報とマイナンバーの紐付け

・・・(略)・・・

ここにもある通り、本籍地の市区町村がこのサービスに対応していないと、このサービスを利用することができません。

実際に、市区町村でコンビニ交付に対応している市区町村は2019年2月3日時点で581にとどまっています。また、このなかで、本籍地以外の市区町村からのコンビニ交付で、戸籍証明書の交付が可能な市区町村の最新情報は、上記のホームページで「サービス提供の市町村」のリストで確認するしかありません。 法制審議会戸籍法部会では、本籍地以外の市区町村で戸籍証明書を交付できる仕組みを「広域交付」と呼んでいます。(図4)は、法制審議会戸籍法部会に提出された、広域交付とコンビニ交付を比較した資料です。

これによると、住所地と本籍地が同一ではない場合でも、戸籍証明書のコンビニ交付が可能な市区町村は、昨年10月1日時点で249となっています。この時点で、コンビニ交付に対応している市区町村の52%程度しか対応しておらず、現時点でも300前後くらいと思われます。

・・・(以下、略)・・・ |

●マイナンバーカード普及へ 神戸市、全職員の取得状況を調査 「任意なのに」反発の声も

神戸 6/15

神戸市は、全職員を対象にマイナンバーカードの取得状況を調査する。市は、商業施設などで市民向け「出前受け付け」を行うなどマイナンバーカード普及に向けてあの手この手を講じており、市職員には率先してカードを取得するよう呼び掛けてきた。担当者は「あくまで実態を知るため」とするが、一部職員からは「取得は任意なのに、調査は行き過ぎ」と反発する声も上がっている。(長谷部崇)

マイナンバーカードには各人に割り当てられた12桁の番号や氏名、住所などが記載され、顔写真が付いている。身分証明書に使える上、ICチップを内蔵しオンラインでの行政手続きもできる。

総務省によると、マイナンバーカードは住民からの申請で市区町村長が交付する。取得は義務ではなく任意。国や地方自治体が普及に取り組んでいるが、全国の取得率は13.4%(6月13日時点)と低迷している。

同市内の取得率は16.7%(4月1日時点)。全国20の政令指定都市の中ではトップの取得率だが、120万人以上がまだ交付を受けていない。

同市は「市民生活の利便性向上や窓口業務の負担軽減につながる」として普及に力を入れる。商業施設などに職員が出向き、申請を受け付ける取り組みを実施。区役所にも新たに専用窓口を設けた。

市民に取得を呼び掛ける一方、職員には率先してカードを取得するよう呼び掛けてきた。ただ、職員のマイナンバーカード取得状況は把握できていない。そこで、全職員を対象に取得状況を調査することにし、5月に通知した。

市の担当者は「取得の有無について職員から申告してもらう予定だが、目的はあくまで実態把握。取得を強制するような意図はない」と説明。総務省も「取得状況の調査だけなら、法令上問題はない」としている。

| Trackback ( )

|

見るのはイヤだけど見ておかないといけないので、見た。

6月4日の首相官邸 内閣官房のWebにある ≪「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」 6月4日 デジタル・ガバメント閣僚会議≫。

長い文書なので、ブログの最後でリンク、抜粋しておく。要点は、報道が分かりやすい。

すなわち、★≪◆政府がマイナンバーカード取得「義務化」へ、追加入札5500万枚の真意/日経コンピュータ 2019/06/25≫。

義務ではないのに、「義務化」とは、日経は政府の音頭をとっているのかと思いたくなるような見出し。

市町村が委託している地方公共団体情報システム機構は、★≪よくあるご質問 マイナンバー総合サイト≫で、≪マイナンバーカードの申請は義務ではありません≫としていのるにその団体が、国民の半数に近い数を発注、というのだから、真意はどこ?と言いたくなる。

ということで、★≪マイナンバーカード普及率12.8%止まり 来年から更新時期/東京 2019年3月18日≫ も改めて並べておく。

なお、今朝の気温は21度。明け方から雨が降り出したのでウォーキングはおやすみ。昨日6月19日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数7,431 訪問者数1,876」。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★地方公共団体情報システム機構 よくあるご質問 マイナンバー総合サイト ★地方公共団体情報システム機構 よくあるご質問 マイナンバー総合サイト

・・・(略)・・・

マイナンバーカード交付申請について

Q16 マイナンバーカードは必ず申請しなければいけませんか?

マイナンバーカードの申請は義務ではありませんが、

・・・(以下、略)・・・

|

◆政府がマイナンバーカード取得「義務化」へ、追加入札5500万枚の真意

日経コンピュータ 2019/06/25 大豆生田 崇志

「2022年度中にほとんどの住民がマイナンバーカード(個人番号カード)を保有することを想定」――。政府がカード普及の方針に盛り込んだ冒頭の一文が自治体関係者の間に波紋を広げている。事実上カードの「取得義務化」を進めると捉えられるからだ。

冒頭の一文を盛り込んだのは「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」。2019年6月4日に菅義偉内閣官房長官が議長を務めるデジタル・ガバメント閣僚会議が公表した。2019年8月をめどに具体的な工程表を示すとしている。

実質的な取得義務化を見据えた動きもある。市町村から委託を受けてカードを発行する地方公共団体システム機構(J-LIS)は2019年6月12日、「個人番号カード用ICカード製造業務等」として3社に合計5500万枚の入札公告を出した。

5500万枚という数字はこれまで交付した枚数の3倍以上だ。マイナンバーカードの交付枚数は2019年5月末時点で約1703万枚。人口に対する交付枚数率は約13.3%にとどまる。J-LISはマイナンバー制度がスタートした2015年度に1500万枚の入札を実施し、その後現在までに計約2910万枚を発注済み。1200万枚ほどが余っている状況だ。

それにもかかわらずさらに5500万枚もの入札をするということは発注済のカード約2910万枚と合わせて約8410万枚、人口約1億2000万人に対して交付枚数率が一気に7割近くまで増えると踏んでいるからだ。J-LISはデジタル・ガバメント閣僚会議の方針を受けて今後カードが不足する恐れがあると見込み、「納品が始まるまで半年ほどかかるうえ、一度ではなく毎月末に一定枚数を納品するため今回の入札をした」と説明する。

行政サービスなどのデジタル化に不可欠

マイナンバーカードは裏面に記載されたマイナンバーとは無関係に、顔写真付きの身分証として本人確認に使える。また、カード内蔵ICチップに搭載した「公的個人認証サービス(JPKI)」を使えばマイナンバーそのものとは結び付けずにインターネットで本人確認ができる。

そのため政府はカードをネット上のなりすましなどを防ぐための「安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤」と位置付ける。行政サービスなどをデジタル化して誰もがネットで手続きできるようにするにはカードの普及が不可欠だとして様々な活用策を盛り込んだ。

活用策の1つが自治体ポイントだ。2019年10月の消費税率引き上げに伴う消費の落ち込みを防ぐ策として2020年度から導入。これにマイナンバーカードを活用する。

政府が公表したマイナンバーカード普及の方針

(出所:デジタル・ガバメント閣僚会議などの資料を基に日経 xTECH作成)

自治体ポイントは総務省が現在、クレジットカード会社や航空会社、電力会社などのポイントやマイルを「地域経済応援ポイント」にまとめたり、一部の自治体が発行している「自治体ポイント」に変換して地域特産品の購入などに使えたりする事業を進めている。

同方針は自治体ポイントの利用環境やポイントの使途、有効期限などの検討を加速して、早期のカード申込者に対してプレミアム率の割り増しを検討するとしている。

また2020年10月から納税手続きのデジタル化も進める。年末調整や確定申告に必要な保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書、医療費、寄付金受領証明書などの情報について、マイナンバー制度の個人向けポータルサイトであるマイナポータルを通じて一括して自動入力できる仕組みを構築するという。

この先は有料会員の登録が必要です。 |

●マイナンバーカード普及率12.8%止まり 来年から更新時期

東京 2019年3月18日

政府は、行政サービスの電子化を進めるデジタル手続き法案を閣議決定し、国会に提出した。役所で申請する公的な手続きを順次、インターネット上でできるようにすることで、国民の利便性が増すと強調する。しかし、サービス利用に必要なマイナンバーカードの普及率はまだ12・8%。二〇二〇年から始まるカードの電子機能の更新が進まない場合、制度が行き詰まる可能性すらある。 (妹尾聡太) 政府は、行政サービスの電子化を進めるデジタル手続き法案を閣議決定し、国会に提出した。役所で申請する公的な手続きを順次、インターネット上でできるようにすることで、国民の利便性が増すと強調する。しかし、サービス利用に必要なマイナンバーカードの普及率はまだ12・8%。二〇二〇年から始まるカードの電子機能の更新が進まない場合、制度が行き詰まる可能性すらある。 (妹尾聡太)

政府は近年、国税電子申告や子育て関連のネット申請など、オンラインでの行政サービスを拡大している。法案が成立すれば、一九年度中に、住民票の移転手続きと電気やガス、水道の契約変更をまとめてネット上で行えるようにする。

手続きの多くはマイナンバーカードが必要。ただカードの取得は任意で、発行枚数は現在、約千六百四十万枚と伸び悩んでいる。昨年秋の内閣府の世論調査では、53・0%が「カードを取得する予定がない」と回答。うち26・9%が取得しない理由を「個人情報の漏えいが心配」と答えており、不信感は根強い。

二〇年には一六年に交付されたカードが更新時期を迎え始める。カード本体の有効期限は最長約十年だが、カードに内蔵されている本人確認用の電子証明書は発行から五回目の誕生日に有効期限が切れるためだ。カード取得者が「必要と感じなかった」と更新しなければ、電子機能の利用者数が減ることになる。

内閣府の担当者は「現時点では、どうしてもカードがないと困るという状況でもない」と普及が進まない現状を認める。二〇年度末には健康保険証の代わりにカードを使える仕組みも導入する方針で、今後は便利さをアピールして利用者減少を食い止めたい考えだ。

◆安全性の懸念が壁

<ニッセイ基礎研究所の清水仁志氏> カードの普及は運転免許証のように生活に必要と認識されるかどうかにかかっている。使い道が少ない現状では安全性への懸念が壁になり、カードを持ちたいと思いにくい。

<マイナンバーカード> 市区町村が発行する顔写真付き身分証明書。取得は任意。個人に割り振られた12桁のマイナンバーが記載され、集積回路(IC)チップを内蔵する。チップ内の「電子証明書」を機械やスマートフォンで読み取れば、インターネットを介した申請や届け出の際に本人証明ができる。発行初年の2016年は約985万枚が交付されたが、17年は約337万枚、18年は約264万枚と減少。

★ 首相官邸 内閣官房

マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針 令和元年6月4日 デジタル・ガバメント閣僚会議

Ⅰ 基本的考え方

国民にマイナンバー制度のメリットをより実感していただけるデジタル社会

を早期に実現するため、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマ

イナンバーカードの普及とその利便性の向上等を図るとともに、社会保障の公

平性の実現、行政の利便性向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用の

促進を図る。

このため、令和2年度に実施するマイナンバーカードを活用した自治体ポイ

ントによる消費活性化策について、利便性が高く、将来のポイント利用の拡張性

も担保したシステム基盤を目指し、マイナンバーカードの普及につなげる。

令和3年3月からは、マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを本格

運用する。その際、全国の医療機関等が円滑に対応できるよう、医療機関等の読

み取り端末、システム等の早期整備を十分に支援する。さらに、国家公務員や地

方公務員等によるマイナンバーカードの率先した取得を促すとともに、各保険

者による取得促進策の速やかな具体化を推進する。

これらの施策が円滑に実施されるよう、マイナンバーカードの普及を強力に

推進する必要があり、市区町村毎のマイナンバーカードの交付円滑化計画の策

定の推進と定期的なフォローアップを行うとともに、必要な支援を行う。また、

国が自らマイナンバーカードの利便性の向上や安全性の理解促進に向けた積極

的な広報をあらゆる媒体を通じて継続的に展開する。

さらに、マイナンバーカードやマイナポータルを活用した①デジタル・ハロー

ワーク・サービスの推進による教育訓練給付金の電子申請の推進、各種申請書類

等の簡素化、②デジタル・キャンパスの推進による大学におけるデジタル化の推

進、マイナンバーカードの教員免許管理等への活用、③納税手続のデジタル化

(年末調整・確定申告手続に必要となるデータの一括取得、各種申告書への入

力・添付の自動化等)の推進、④建設キャリアアップシステムとの連携等の施策

を順次実現し、マイナンバーカードの利便性の向上と活用シーンの拡大を推進

する。

各府省は、本方針を踏まえ、マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活

用の促進を強力に推進するとともに、各業所管官庁から関係業界団体等に対し

てマイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進を呼びかけ、マイナンバ

ーカードを基盤とした安全・安心で利便性の高いデジタル社会と公平で効率的

な行政の構築を目指す。

Ⅱ マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

1.自治体ポイントの活用

(1)制度設計等

(2)環境整備

2.マイナンバーカードの健康保険証利用

(1)医療の質と利便性の向上等

①医療の質の向上等

②被保険者の利便性の向上等

(2)マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた環境整備

①医療機関側の健康保険証利用のための読み取り端末、システム等の早期整

②保険者毎の取組

③円滑な移行等

(3)企業の総務事務の効率化の促進等

3.マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等

(1)交付円滑化計画の策定・推進等

(2)全業所管官庁等を通じた計画的な取組と定期的なフォローアップ

(3)マイナンバーカード申請・交付機会の拡大等

① ハローワーク

③ 運転免許センター等

④ 病院、介護施設等

⑤ 学校等

⑥ 郵便局

⑦ 地方出入国在留管理局及び在外公館

(4)住民票作成時のマイナンバーカード申請手続整備

(5)取得申請事務の簡素化等

(6)電子証明書等の更新への対応

4.マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大

(1)デジタル・ハローワーク・サービスの推進

①ハローワーク・サービスのデジタル化

② デジタル化による長期のキャリア形成支援

(2)デジタル・キャンパスの推進等

(3)納税手続のデジタル化の推進

①e-Tax 等の自動入力情報の拡大

②確定申告等に関するマイナポータルのお知らせ機能の積極的活用

③電子納税証明書の利用拡大

(4)建設キャリアアップシステムとの連携

(5)各種カード、手帳等との一体化等によるデジタル化の推進

(6)公的サービス等での利用拡大の推進

5.マイナンバーカードの安全性や利便性、身分証明書としての役割の拡大と広報等

(1)マイナンバーカードの安全性の周知等

(2)マイナンバーカードの広報の積極的展開

(3)券面表記の見直し等

6.マイナンバーの利活用の推進

(1)マイナンバー法に基づく情報連携の推進

(2)マイナンバー法等に基づくマイナンバーの利活用等

(3)マイナンバーの利活用による行政の利便性向上・運用効率化の推進

Ⅲ フォローアップ等

|

| Trackback ( )

|

個人情報を見られてもそんなこと別に構わない、という人もいるだろうけど、私はイヤ。

今の時代、家庭内のネット機器から個人情報が盗まれる、という。

なかには、現在進行形やそれに近い状況で「見られている」「聞かれている」としたら・・・

何も今始まったことでなく、以前から指摘されていること。今日は、次の幾つかにリンクし、ごく一部を抜粋しておく。

なお、今朝の気温は17度。ウォーキングは快適。昨日6月19日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,257 訪問者数2,214」。

●アマゾンがAIスピーカーの音声に「聞き耳」、社内に専任チーム/ascii 2019年04月12日

●あなたのお部屋が丸見え!PC・スマホカメラも乗っ取られる危険性/NAVER まとめ 2014年09月06日

●Wi-FiルータやWebカメラなどのIoT機器が危ない!? 変化する家庭へのサイバー攻撃を防ぐために今できることは?/トレンドマイクロ is702 2017/08/17

●悪意あるハッカー、家庭も標的 ネット家電も自動車も/IoT機器が増えれば、サイバー攻撃の危険性も高まる/朝日 2017年1月1日

● 帰省したら家族のためにやってあげたい「デジタルの大掃除」/ライフハッカー 2016.12.30

●掃除機や写真のピースサインから個人情報が盗まれる時代が到来/AbemaTV 2017.01.11

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●アマゾンがAIスピーカーの音声に「聞き耳」、社内に専任チーム

ascii 2019年04月12日

アマゾンは、スマートスピーカー「エコー(Echo)」に搭載した人工知能(AI)アシスタント・ソフトウェア「アレクサ(Alexa)」を改良するため、エコーが記録した音声録音の内容を聞く数千人のスタッフを雇用しているという。ブルームバーグが4月11日に報じた。

アレクサ音声レビュー・チームは、米国ボストン、インド、ルーマニア、コスタリカなど、世界各地のオフィスで働く契約社員と正社員からなる。レビュー・チームの社員2人がブルームバーグに語ったところによると、各レビュアーはシフトごとにおよそ1000件の音声ファイルをチェックすることになっているという。音声録音の内容は文字に書き起こされ、注釈が加えられた後、アレクサを改良する取り組みの一環としてフィードバックされる。

この行為は、プライバシー侵害ではないだろうか? レビュアーらは、気が動転するようなやりとりや犯罪の恐れがある録音にさえ出くわすことがあると語っている。報道に対しアマゾンの広報担当者は、「当社は顧客体験を向上させる目的で、アレクサの音声録音のごくわずかな数のサンプルに注釈を付けているだけです」と回答している。

エコーのユーザーは、自身の録音が開発目的で使用されるのを拒否できる。ただし、アマゾンはユーザーに対し、人間が録音内容に聞き耳を立てる可能性については明記していない。

いまや世界中で1億人以上のユーザーがアレクサ搭載デバイスを所有しているものの、所有しない人も多い。その理由はまさに、今回のシナリオ、つまりアマゾンが自分たちの会話に聞き耳を立てるかもしれないという状況を恐れたからだ。今回の暴露により、こうした懸念の正当性の少なくとも一部が裏付けられた格好だ。

●あなたのお部屋が丸見え!PC・スマホカメラも乗っ取られる危険性

NAVER まとめ 2014年09月06日

おうちの状況が逐一見れる便利なネットカメラ、あなたは使っていますか?

家を空けるときに、お部屋の様子が見てとれる便利なネットカメラ

留守中の猫さんをウォッチするカメラの導入を考えてる。iMacのカメラじゃ猫さん捕捉できないし、ネットワークカメラが要る。

おうちで留守番をしているペットの様子・・・気になりますよね。

そんな便利なネットカメラに、盗み見、乗っ取りの危険性が指摘されている

・・・(略)・・・

●Wi-FiルータやWebカメラなどのIoT機器が危ない!? 変化する家庭へのサイバー攻撃を防ぐために今できることは?

トレンドマイクロ is702 2017/08/17

Wi-FiルータやWebカメラなどのIoT機器が危ない!? 変化する家庭へのサイバー攻撃を防ぐために今できることは?

家庭へのサイバー攻撃と言えば、パソコンやスマホを狙うウイルスやネットの詐欺だけと思ってはいませんか?当たり前のようにネットにつながっている機器への攻撃が確認されはじめています。たとえば、インターネットの出入り口である家庭用のルータやWebカメラを乗っ取って遠隔操作するサイバー攻撃が出現しています。家庭内のネットにつながる機器を対象にしたサイバー攻撃の被害を防ぐためのポイントを解説します。

インターネットにつながるのはパソコンとスマホだけじゃない

ホームネットワークが標的に

IoT機器に感染を広げるボットが出現

ホームネットワークを守る3つのポイント

インターネットにつながるのはパソコンとスマホだけじゃない

家庭ではWi-Fi(無線LANネットワーク)が普及し、家の中のさまざまなモノがルータを介して互いに通信し、インターネットと繋がる「ホームネットワーク」が構築されています。いまや、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)が身近なものになり、パソコンやスマホに限らず、テレビやデジタルビデオレコーダー、ゲーム機、Webカメラなどのさまざまなものがネットにつながりはじめています。・・・(略)・・・

ホームネットワークが標的に

サイバー犯罪者は、ホームネットワークの要であるルータに対してさまざまな攻撃を仕掛けています。ホームネットワークにつながるIoT機器がインターネットの出入口として経由するルータを乗っ取れば、さまざまな不正活動を行えるようになるためです。

実際に、ルータの脆弱性(セキュリティの弱点)を悪用する攻撃が確認されています。・・・(略)・・・

IoT機器に感染を広げるボットが出現

ホームネットワークにつながるIoT機器への攻撃も目立ち始めています。中でも、古くからある「ボット」がIoT機器への感染を広げていることが確認されています。「ボット」はウイルスの一種で、感染するとサイバー犯罪者からの指令をもとにまるで“ロボット”のように一斉に活動を行う集団ネットワーク、いわゆるボットネットを形成します。

知らないうちに、あなたのパソコンは悪用されているかも…・・・(略)・・・

ホームネットワークを守る3つのポイント・・・(略)・・・

ルータのセキュリティ設定を見直す

管理画面の認証ID/パスワードの出荷時設定を変更する・・・(略)・・・

ファームウェアを更新する・・・(略)・・・

認証ID/パスワードの初期値を変更する・・・(略)・・・

IoT機器のセキュリティレベルを購入の判断材料にする・・・(略)・・・

●悪意あるハッカー、家庭も標的 ネット家電も自動車も/IoT機器が増えれば、サイバー攻撃の危険性も高まる

朝日 2017年1月1日 福間大介、清井聡、青山直篤

家庭用ウェブカメラやIP電話といった身近なものを含むインターネット機器約130万台が、11月の1カ月間にサイバー攻撃に加担していた――。横浜国立大大学院の吉岡克成准教授の調査でそんな現実が浮かび上がった。

サイバー攻撃への利用が確認されたのは、ネットにつながった街の監視カメラやビルの空調システム、住宅の屋根にある太陽光発電の制御装置など、これまでに500種類以上。いずれもネット経由で外部からハッカーに乗っ取られ、吉岡氏の研究室の監視システムに不正なアクセスを仕掛けていた。

英調査会社IHSによると、すべてのモノがネットにつながるIoTが広がると、ネット機器の数は2015年の約150億から、25年に700億近くへと4倍超に増える見込み。横浜国立大の吉岡氏は「こうした機器が増えれば増えるほど、サイバー攻撃のリスクも大きくなる」と指摘する。

● 帰省したら家族のためにやってあげたい「デジタルの大掃除」

ライフハッカー 2016.12.30

年末年始に実家に帰ると、身内の中の数少ないデジタル通の人は、パソコンやスマホの悩み相談やチェックを頼まれます。そんな家族のテックサポートのようになっている場合は、この10のリストをチェックしておきましょう。実家に帰って何をすればいいのかすぐにわかります。

10. OSをアップデート(できるだけすぐに)・・・(略)・・・

9. アンチウィルスソフトをインストール(持っている場合は認証)・・・(略)・・・

8. ブラウザと機能拡張をアップデート・・・(略)・・・

7. 不要なソフトやプログラムをアンインストール・・・(略)・・・

6. できるだけすべて自動化・・・(略)・・・

5. 速度テストをする・・・(略)・・・

4. 自力で解決する手助けをする・・・(略)・・・

3. データをバックアップし、定期的なバックアップも設定・・・(略)・・・

2. リモート管理ツールのインストール・・・(略)・・・

1. 今後はやらないと言う・・・(略)・・・

Alan Henry(原文/訳:的野裕子)

●掃除機や写真のピースサインから個人情報が盗まれる時代が到来

AbemaTV 2017.01.11

凶悪化したサイバー犯罪は、時に国をも脅かす。米中央情報局(CIA)が、大統領選挙でのロシアからのサイバー攻撃をプーチン大統領の指示によるものだったと結論づけた報告は全世界に衝撃を与えた。

日本ではサイバー犯罪の検挙数は増加傾向にあり、2015年は8096件に上り、インターネットバンキングの不正送金の被害は過去最高の30億円を超えた。インターネットセキュリティのトレンドマイクロの岡本勝之氏は2016年を日本における「サイバー脅迫元年」と位置づけ、注意を呼びかけてきた。

サイバー犯罪の中でも特に多かったのが「ランサムウェア」だ。ランサムウェアとは「身代金要求型不正プログラム」とも呼ばれ、PCやスマホをロック、ファイルを暗号化することなどして使用不能にした後、元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する不正プログラムだ。侵入源はアダルトサイトであることが多いとも言われ、トレンドマイクロ社の調査によると、日本での検出数は昨年11月までに6万件で、2015年の約8.7倍になっているという。

元ハッカーでネットワーク犯罪評論家の石川英治さんによると、急増の理由として、ランサムウェアのキットはネット上で無料で手に入れることができるほか、比較的容易に相手のデバイスの動きを止めることができるということ、さらに被害に遭ったことを恥ずかしがって告発しない人が多いことも理由に挙げられという。

予防策としては、まず見慣れないサイトにはアクセスしないこと、大事な情報をその端末にしか保存していないという状態にせず、大切な写真やデータはクラウドなど、別な場所に保存しておくのも有効な対策の一つだ。

このほか、新たな脅威となっているのが「ビジネスメール詐欺」だ。経営者や取引先になりすまし、財務や会計の担当者に偽の送金指示のメールを送る。世界的に大きな被害をもたらしており、1件あたりの平均被害額は1600万円と規模も大きい。

今後、サイバー犯罪はさらに身近な生活領域にまで影響を及ぼす可能性が高い。その最大の要因は「IoT機器」の普及だ。IoT(=モノのインターネット)とは、すべてのモノがインターネットにつながるという概念であり、スマートフォンやPCが家電とつながることで、それらから個人情報が漏れることも考えられる。

石川さんによると「IoTのロボット型掃除機」は自動的に障害物を避けることができるようにカメラを搭載しているが、それが外部からの攻撃により、第三者に家の中が丸見えになってしまうというようなことも起こり得るという。こうした家庭内IoT製品への侵入は、家のWi-Fiルータを経路としていることも多いため、買った際のIDやパスワードをそのまま使わずに変更するなどの予防策が欠かせない。

また、ハッカーによって盗まれた個人情報は、闇ウェブサイト上で取引されており、Twitterアカウントがひとつあたり2.7円、Facebookアカウントがひとつあたり1.2円、メールアドレスは0.6円から2.7円というのが相場だそうだ。一度に数万人分、数億人分にもなると取引も巨額になり、犯行は後を絶たないという。また、仮想通貨で取引されると、検挙されにくいという問題もある。

さらに技術の向上により、写真のピースサインから指紋のデータを取るなど、今まで思いもよらなかった犯罪の手法が可能になってきている。個人情報の管理だけでなく、ソーシャルメディア上での露出にも気をつけなければならない時代が来ている。

| Trackback ( )

|

|

|