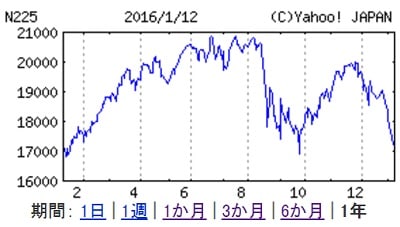

ここのところの日本の株安、昨日は、持ち直した。しかし、今朝のアメリカの株は大幅下落なので、通常こういう時は『その後の日本の株」も下落する。

昨日13日のブログでは、株安のあたりを見たので ⇒◆中国経済 市場崩壊は/日本株479円安で6日続落 計1800円下げ/震源は中国と原油安 今日は、原油安の理由や背景などを見た。

ふむふむと思った。

日テレ★≪原油安で財政難となった産油国が日本やアメリカの株を売っている可能性が高い」≫

東京★≪原油先物相場は急落し、30ドル割れは以来約12年1カ月ぶり。中国の景気減速によって需要も減退するとの観測が広がった≫

まぐまぐニュース★≪原油安と円安は、国際的な政治と経済の絡み合いの原因と結果/原油安の背景にアメリカのシェール革命。硬い岩盤層に埋まっているシェールオイル(原油)とシェールガス(天然ガス)を取り出す技術が確立され、アメリカでは国内生産量の増加に伴って、石油製品の輸入量も減った。/同時に、中国を含む新興国の景気が減速し、ヨーロッパ経済も停滞しているので、石油燃料の世界需要も低下/需要量の減少と、供給面でのシェール革命による供給増、サウジによる生産量維持という両面から、国際市場で原油がだぶつき、急激な原油安が起こっている≫

ロイター★≪年明けからの原油安は、中国株式市場の混乱と中国経済の減速が原因とされているが、市場関係者はドル高も重要な要因だと指摘。ドル指数は2014年以降20%以上上昇。ドル以外の通貨建てで見た原油の輸入代金が値上がりし、需要を圧迫。原油先物オプション市場では、1バレル=20ドルをにらむ動きも出ている≫

マイナビニュース★≪サウジアラビアとイランの断交が原油安に拍車/サウジのイランの断交には3つの背景 /第一は宗教的な対立 /第2は、イランの核開発 /第3の背景。サウジが減産に反対してシェア確保を優先している理由の一つはイランつぶしの狙い。原油生産のコストはサウジよりイランの方が高いため、価格下落はイランを苦しめる。ところが原油安はサウジ経済にも打撃を与え始めている≫

ロイター 13日★≪欧州中央銀行専務理事は、原油価格の下落に伴うインフレへの影響は一時的ではないとの認識を示す≫

ロイター 13日★≪米原油先物が8日ぶり反発、予想外の在庫減で≫

ところで、今朝の気温は「マイナス0.8度」。昨日よりは1度以上高い。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●原油安で産油国が日米株売却か~専門家指摘

日テレ 2016年1月12日

株価の下落が止まらない。12日の東京株式市場で、日経平均株価は一時500円、値を下げた。東京証券取引所から東本由紀子記者が報告する。

日経平均株価は年明けから6営業日連続で値を下げ、戦後最長を更新した。去年の年末が19033円。12日の終値は17218円。1800円以上も値下がりしている。

その大きな理由が原油安だ。原油価格が1バレル=30ドル台と12年ぶりの水準にまで急落したことが影響している。原油価格が下落するとガソリンや灯油が安くなるなど、私たちの生活にいい影響が出ると考えられるが、世界経済の面で見ると悪い影響もある。

複数の専門家は、私たちの取材に、「原油安で財政難となった産油国が日本やアメリカの株を売っている可能性が高い」と指摘している。

さらに、中国経済の減速も引き続き懸念材料となっている。株価がいつまで下がるのか、依然、不安定な状況が続く。

●原油、12年ぶり30ドル割れ NY市場、最高値から8割下落

東京 2016年1月13日

【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク原油先物相場は急落し、節目となる1バレル=30ドルを一時割り込んだ。30ドル割れは2003年12月以来約12年1カ月ぶり。世界的な供給過剰感が根強い中で、中国の景気減速によって需要も減退するとの観測が広がった。

12日は取引の中心となる米国産標準油種(WTI)の2月渡しが一時29・93ドルまで値下がりした。中心限月の価格で比べると、08年につけた過去最高値147・27ドルから約8割下落したことになる。終値は前日比0・97ドル安の1バレル=30・44ドルとやや持ち直した。

●原油安と円安は日出ずる国の新たな夜明けを示す暁光である

まぐまぐニュース 2015年6月15日

2つの「安」が我々の身辺に押し寄せている。原油安と円安である。

原油安は我々の日常生活においてはガソリン価格の低下として顕著だ。1年前、平成26(2014)年7月のレギュラー実売価格が158.3円だったのが、年明けの2月には125.4円と20%ほども下落し、その後、やや持ち直したとは言え、6月時点で134.5円となっている。

円相場も同様に急落している。民主党政権下の平成23(2012)年12月には1ドル83.64円だったのが、安倍政権発足後、急激に円安が進み、翌年5月には100円を突破した。昨年7月頃までは100円前後で推移していたが、その後、もう一段の円安が進み、本年6月現在では120円超の水準となっている。

原油安と円安は、国際的な政治と経済の絡み合いの原因でもあり、結果でもある。この2つが何故生じたのか、我が国や世界にどういう影響を与えるのか、政治・経済の両面にまたがる分析では第一人者である国際エコノミスト・長谷川慶太郎氏の説に耳を傾けて見よう。

原油安の裏にあるもの

まず原油安から見ていこう。国際的な原油価格は2014年6月に1バレル(159リットル)107ドルを突破した後に下がり始め、12月16日には54ドルとほぼ半値、5年7カ月ぶりの安値となった。さらに2015年初にはいきなり40ドル台となった。

昨年11月末にはOPEC(石油輸出国機構)の総会が開かれ、世界の代表的な産油国12カ国が集まった。一部の参加国が日量3000万バレルの生産枠を減らして価格維持を図るべきだと主張したが、中心国サウジアラビアが減産を受け付けなかったので原油価格下落に拍車がかかった。

原油安の背景にあるのが、アメリカのシェール革命である。これは地下100~3000メートルの深さにあるシェール(頁岩=けつがん)と呼ばれる硬い岩盤層に埋まっているシェールオイル(原油)とシェールガス(天然ガス)を取り出す技術が確立されたことから起こった。

従来の油田やガス田は特定の地域に集中しているが、シェールオイル(以下シェールガスも含む)は広く分散しており、アメリカでは2014年にはこれを加えて、原油生産量は912万バレルと、前年比約179万バレルも増加した。国内生産量の増加に伴って、石油製品の輸入量も減っており、2014年は日量525万バレルと昨年よりも約90万バレル減っている。

同時に、中国を含む新興国の景気が減速し、ヨーロッパ経済も停滞しているので、石油燃料の世界需要も低下している。

需要量の減少と、供給面でのシェール革命による供給増、サウジによる生産量維持という両面から、国際市場で原油がだぶつき、急激な原油安が起こっているのである。

●ドル高が原油安の一因に、オプション市場は一段安に身構え

ロイター 2016年 01月 12日

[シンガポール 12日 ロイター] - ドル高が原油安に拍車をかける要因となっている。原油価格は今月すでに20%近く値下がりしているが、オプション市場のトレーダーは一段の下落に身構えている。

年明けからの原油安は、中国株式市場の混乱と中国経済の減速が原因とされているが、市場関係者はドル高も重要な要因だと指摘する。

ドル指数は2014年以降20%以上上昇。ドル以外の通貨建てで見た原油の輸入代金が値上がりしており、需要を圧迫している可能性がある。

市場では、今後も米利上げがドルの下支え要因になるとの見方が多い。

ストロング・ペトロリアム(0852.HK)のマネジングディレクター、オイスタイン・ベレントセン氏は「原油安は、基本的には過剰生産が原因だが、ドルが大きな要因になっていることも間違いない」と分析。

モルガン・スタンレーも今週のリポートで「為替の問題がある。さらに悪化する恐れがある」とし「原油は11月初旬以降30%以上値下がりしているが、その多くはドルの実効為替レートの上昇によるものだ」との見方を示した。

原油先物オプション市場では、1バレル=20ドルをにらむ動きも出ている。

●原油安はいつまで続くのか!?--サウジVSイランで減産どころかシェア争いも

マイナビニュース 2016/01/13経済ニュースの"ここがツボ" 50 岡田晃

・・・・・・・・・・(略)・・・

サウジアラビアとイランの断交が原油安に拍車

それでも原油価格は昨年の秋ごろにはいったん持ち直し、下げ止まり感が出ていました。ところが年末にかけて再び下落が続き、特に年が明けてから一段と下げ足を速めました。そのきっかけとなったのが前述の中国のPMIの悪化と、もうひとつがサウジアラビアとイランの断交です。

サウジのイランの断交には3つの背景があります。第一は宗教的な対立です。両国は同じイスラム教ではありますが、サウジはスンニ派、イランはシーア派で、この2つの宗派は歴史的に長年にわたって対立が続いているのです。今回の断交の直接的なきっかけは、シーア派の宗教指導者ら47人がテロを企てたとしてサウジが処刑し、これに抗議するイランの群衆が首都・テヘランでサウジ大使館を襲撃したことでした。

第2は、イランの核開発です。ここ数年、イランの核開発疑惑が問題となってきましたが、これはペルシャ湾の対岸に位置するサウジにとっては現実的な脅威です。ところが昨年、米国とイランはこの問題で合意しました。イランの核開発を一定期間制限する代わりにイランへの経済制裁を解除するという内容ですが、サウジは「これではイランの核開発が温存される。合意はサウジの立場を無視したもの」と反発しているのです。

そしてイランは経済制裁が解除されると原油輸出を増やせることになりますから、これもサウジにとっては好ましくありません。実はサウジが減産に反対してシェア確保を優先している理由の一つはイランつぶしの狙いもあるのです。原油生産のコストはサウジよりイランの方が高いため、価格下落はイランを苦しめるというわけです。

ところが原油安はサウジ経済にも打撃を与え始めています。これが第3の背景です。サウジはもともと豊富な原油収入をもとに国内の福祉や教育を手厚くしていました。ところが原油の値下がりで財政が悪化し、ガソリン代や電気代を一斉に値上げせざるを得なくなっています。国民の不満が高まっていると言われており、イランとの断交はそれを外に向けさせるというねらいもあるとみられます。

サウジとイランの断交によって、中東情勢は一段と混迷の度を増しています。シリア内戦の解決が遠のく恐れがあり、その間隙をついてイスラム国(IS)が勢力を拡大させたり、テロが拡散する懸念が強まっています。サウジが米国に対してイラン核合意や中東政策のブレなどから不信感を強めており、米国の影響力が低下していることも中東情勢に影を落としています。

・・・・・・・・(略)・・・

● 原油安の物価影響、一時的ではない=プラートECB専務理事

ロイター 2016年 01月 13日

[フランクフルト 13日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)のプラート専務理事は、原油価格の下落に伴うインフレへの影響は一時的ではないとの認識を示す一方、ECBは物価ターゲットを維持する方針とも述べた。南ドイツ新聞に寄稿した。

プラート専務理事は、原油安はインフレに影響しているとした上で、「インフレへの影響は小さなものでも一時的なものでもない」と主張した。

専務理事は、ECBは中期的に2%付近としているインフレ目標を維持するとし、「厳しい状況のときほど目標を堅持すべき」と述べた。

●米原油先物が8日ぶり反発、予想外の在庫減で=アジア時間

ロイター 2016年 01月 13日

[東京 13日 ロイター] - 13日アジア時間の米原油先物価格は8営業日ぶりに反発。業界団体の統計で先週の原油在庫が予想外に減少したことを受けた。

米ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油先物CLc1は0033GMT(日本時間午前9時33分)時点で0.30ドル高の1バレル=30.74ドル。

12日は前日比0.97ドル安の30.44ドルで終了。一時は2003年12月以来の安値となる29.93ドルまで値を下げた。

米石油協会(API)が12日発表した週間石油在庫統計によると、米原油在庫は390万バレル減少し、4億8007万バレルとなった。アナリストは250万バレル増を予想していた。

| Trackback ( )

|

今朝は経済のことを少し見た。

日本の株価は暴落続き。震源は中国と原油安、という。

今は中国の動向が世界を変える。≪フォーブス ジャパン≫★≪中国がくしゃみをすれば世界が風邪をひく、というのは決して誇張ではない≫

そんなことで、今日は、「中国」のことなどを見て、「原油安」のことは明日にしよう。

今日は以下を記録。

なお、東京は雪が降ったという。こちらでは、今冬、雪を見た覚えはない。

今朝は「-2度」と、今冬の最も寒い朝に近い温度。6時半の日の出前ごろから歩こう。

●日経平均株価 1月12日 17.218 前日比-479(-2.71%)★過去1か月 ★過去1年

●東京株終値、479円安で6日続落 昨年末から計約1800円の下げ/産経ビズ 2016.1.12

●中国経済の異変に韓国も不安の色、日韓通貨スワップ再開も?/サーチナ 2016-01-12

●2016年、中国経済4つの展望 市場崩壊は起きるのか?/Forbes JAPAN 2015/12/18

●UBSマグナス氏:中国経済の最悪事態を懸念-信用危機が潜在も/ブルームバーグ 2016/01/12

●中国の経済成長モデルは現時点で合法則的な移行期にある。IMFのラガルド専務理事/Sputnik 日本 2016年01月11日

●世界市場混乱の真犯人は資源バブル崩壊だ 中国経済の質的変化がもたらす真の意味/東洋経済 2015年10月07日

●中国政府の「浅はかな株価対策」/現代ビジネス 2016年01月11日

●中国の経済危機など比じゃない…忍び寄る米国バブル崩壊、世界的「通貨危機」の兆候/ビジネスジャーナル 2015.09.17

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●日経平均株価

1月 12日 17,218. 前日比-479.(-2.71%)

★過去1か月

★過去1年

|

●東京株終値、479円安で6日続落 昨年末から計約1800円の下げ

産経ビズ 2016.1.12

連休明け12日の東京株式市場は、投資リスクを回避しようとする売り注文でほぼ全面安となり、日経平均株価(225種)終値は前週末比479円00銭安の1万7218円96銭だった。下落幅は一時500円を超えた。

12日の上海株式市場で代表的な指数の総合指数が3000の大台を一時割り込んで乱高下するなど、世界の金融市場で不安定な値動きが続いている。11日のニューヨーク原油先物相場は一時1バレル=30ドル台に急落した。

平均株価は今年に入って6営業日連続で下げ、昨年末の終値からの下げ幅が約1800円になった。

|

●中国経済の異変に韓国も不安の色、日韓通貨スワップ再開も?

サーチナ 2016-01-12

人民元相場が下落している。人民元の下落に対して中国当局も市場介入を余儀なくされている模様だが、韓国メディアの亜洲経済の中国語電子版は「人民元安は中国の輸出を伸ばすことにつながり、韓国は対中輸出において新たな戦略が求められる」と論じた。

記事は、韓国対外経済政策研究院の発表として、人民元安は短期的には韓国の輸出に大きな影響をもたらさないものの、長期的に見れば人民元安は中国製品の価格競争力を高めることになると指摘し、2016年は下半期にも人民元の下落にともなって中国の輸出規模は拡大する見通しだと伝えた。

続けて、中国の輸出が増加すれば、半導体やパソコン、スマホ部品といった分野においては韓国の対中輸出は増える見込みだとする一方、中国の価格競争力が高まることで中国と競合関係にある国の輸出は減少し、韓国の輸出も減少することになると指摘した。

一方で、中国株式市場で異変が起き、上海総合株価指数が急落していることについて、記事は「韓国と中国株の相関性は大きくない」としたうえで、韓国経済に対する影響は限定的との見方を示した。一方、中国株が長期的に低迷するようであれば韓国にもその影響が波及する恐れがあると指摘した。

一方、中国メディアの匯通网は、韓国の次期副首相である柳一鎬氏はこのほど、韓国は日本との通貨スワップ再開について検討する姿勢を示したと報じた。通貨スワップとは、金融危機などの発生時に互いに通貨を融通しあう協定だ。日韓通貨スワップ協定が2015年2月に終了した際、韓国では「延長の必要はないと自信を持って言える」などといった報道が見られた。米国の利上げや中国経済の鈍化など、世界経済の先行きに懸念が高まるなか、韓国でも先行きに不安が高まっているようだ。(編集担当:村山健二)(イメージ写真提供:123RF)

|

●2016年、中国経済4つの展望 市場崩壊は起きるのか?

Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン) 2015/12/18

2016年の世界経済における最大の課題は、中国経済の行方だ。中国がくしゃみをすれば世界が風邪をひく、というのは決して誇張ではない。

「中国経済の減速は、我々の想定よりも早いペースで進むかもしれない」とシティ・リサーチのアナリストは記している。「中国は製造業主導から消費主導の経済へ、国家主導から自由市場へと移行している。この流れの中で、見通しはさらに不透明になりつつある」とUBSは2016年の投資見通しレポートの中で述べた。2016年、世界第2位の経済大国に何が起こるのか。ウォール街のアナリストらの見方を聞いた。

GDP成長率はさらに減速するが、クラッシュは起きない

ウォール街は中国が2016年にクラッシュするとは考えていない。バークレイズ・リサーチのアナリストは、2016年のGDP成長率は6%まで減速すると予測。UBSのアナリストはやや楽観的に6.2%と予想。一方で、シティ・リサーチは5%強と考える。

中国経済は人件費の高騰などの問題に直面することは間違いない。しかし、ウォール街は中国政府がそうした変化に上手く対応すると楽観している。金融システムを支えるに十分なリソースを政府が有していることから、リーマンショックのような崩壊も起こらないだろう。クレディ・スイスのレポートも「長期的にはハードランディングのリスクもあるが、短期的には安定の兆候がみられる」としている。

将来的な利下げ

政府は2015年に幾度も金利を引き下げたが、経済の減速を食い止めるために金融緩和政策を続ける可能性が高い。背景には、経済成長の弱さがデフレ圧力を生んだこともある。バークレイズ・リサーチは2016年の上半期に2度、基準金利を25ベーシスポイント引き下げると予測している。しかし、シティのアナリストは「利下げを効率的に行うためには、政府による政策金利や金融市場への介入の仕方を改善する必要がある」と指摘している。

●UBSマグナス氏:中国経済の最悪事態を懸念-信用危機が潜在も

ブルームバーグ 2016/01/12

スイスの銀行UBSの上級経済顧問、ジョージ・マグナス氏は11日、中国市場の混乱で同国の信用危機と暗い経済見通しが覆い隠されている可能性が高いとの見方を示した。

マグナス氏はブルームバーグテレビジョンのトム・キーン、フランシーヌ・ラクア両司会者に対し、「個人的見解だが、全ての金融混乱の背後には信用危機が潜んでいる」と発言。「私は今や、最悪の事態を恐れている」と語った。

マグナス氏は中国政策当局のトップが昨年12月、金融政策の柔軟性拡大や農産物増産など多くの改革を公約したが、これでは不十分な可能性が高いと指摘。「漸進的な改革は、制度が機能する方法の変化や、そうした制度改革に伴う経済の対応方法の変化に代わるものではない。改革アジェンダは多くの重要な意味で失速して」おり、このため「中国の先行きは極めて暗くなりそうだ」と述べた。

●中国の経済成長モデルは現時点で合法則的な移行期にある。IMFのラガルド専務理事が述べた。

Sputnik 日本 2016年01月11日

IMF専務理事、来年を「落胆すべきもの」と予想

「中国経済は極めて重要な移行期を通過中だ。非常に高いテンポの経済成長が認められた時期を脱し、より安定的な成長期に差し掛かっている」。新華社のインタビューで述べた。

同氏によれば、中国は今も世界第2位の経済大国だ。「中国は経済規模で米国に続いて第2位だ。その経済は成長を続けている。つまり、他国での原料購入が続くだろう」という。

ラガルド氏によれば、様々な原料を外国から買おうとする中国の注文の量は消費の下落に続いて低下しており、これで中国の原料生産国、たとえばアフリカ諸国への投資の一定の減少を引き起こしている。一方で同氏は、このプロセスは原料生産国の最大の顧客たる地位を変更するものではない、と強調した。

中国が通貨政策を含む経済政策を修正することに関しては、ラガルド氏は、再度、移行期にこうした動揺があるのは当然予想されることだ、と指摘した。

続きを読む http://jp.sputniknews.com/business/20160111/1422906.html#ixzz3x1E6SVr5

●世界市場混乱の真犯人は資源バブル崩壊だ 中国経済の質的変化がもたらす真の意味

東洋経済 2015年10月07日小幡 績 :慶應義塾大学准教授

巨大な消費市場として成熟化していく中国。内需サービスを提供する企業にとって中国ビジネスはこれからが本番だ

8月から世界の株式市場が混乱している。そして、この原因は上海と深センの株式市場の暴落と中国経済の失速にあるとされている。

これは間違いだ。中国が原因で世界の株式市場が暴落したのではない。真犯人は別にいる。そして、今後の株式市場はこの真犯人の動向による。

まず中国経済についてだが、不動産市場は再度大きな調整が入る可能性が高い。崩壊すればまた別の大事件となり、今回のような下落では済まない。中国経済は最大の危機を迎えるだろう。では不動産市場が崩壊しない間はどうか。実体経済は順調だから、株価が一直線に下落していくわけではない。

中国の実体経済は転換点を迎え、高度成長期から成熟経済期への移行過程にある。2003年までは日本の1960年代と同様、都市部と農村部の二重構造を背景に高成長を実現してきた。農村部の過剰労働力が都市部に流れ込み生産力を増大させつつ、労働力の継続的な流入により賃金上昇を抑えてきた。大幅な賃金上昇による高インフレなしに、継続的な高成長を実現することができたのだ。

これは単純な量的拡大である。二重構造を持った経済であれば、構造的に自然に実現する。その際、政策として重要なことは、無駄に経済を過熱させたりその反動で落ち込ませたりしないように、インフレを予防し物価を安定させること。そして外貨を十分に確保し、通貨の安定性を確保すること。物価も為替も要は通貨価値であり、通貨価値の保全がもっとも重要なのだ。

・・・・・・・・・・(略)・・・

資源バブル崩壊こそ大混乱の真犯人だ

理由は単純で、中国の株式市場と世界の株式市場では、主要な投資家が異なるからだ。中国で個人や非金融部門の企業が損失を出しても、その財務的窮地、投げ売りのスピルオーバーは世界に広がらない。中国での売りが世界での売りを呼ぶ展開にはならないのである。あるのは唯一妄想だけ。中国バブル崩壊で世界バブルも崩壊するという妄想連想ゲームが起きた場合であり、日本だけで部分的に発生した。

中国不動産バブルが本格的に崩壊すれば、世界に大きな影響を与える。リスク資産市場の損失だけに留まらず、中国国内の銀行、金融システムに大きなダメージを与え、非不動産部門に広がるからである。中国実体経済は長期にわたり停滞し消費も崩れ、世界経済も停滞するだろう。

これは将来確実に起こる大きな危機であり、サブプライム危機同様、わかっていながら実際にはじけるとみながショックを受け、大きなダメージを受ける。ただし見誤ってはいけない。サブプライム危機におけるサブプライムは単なる象徴で、世界的に壮大なリスク資産バブルが起きていたことが主因だった。サブプライム自体は真犯人ではなかったのである。

中国不動産バブル崩壊が与える世界への影響は、パニックや金融市場崩壊とは異なり実体経済を経由するため、重い危機ではあるものの、冷静に対応すればコントロールは可能だろう。そのコストが多大だというだけだ。

さて、今回の危機の真犯人は誰か。それは、資源バブル崩壊に尽きる。米国のシェールガス関連ジャンク債市場の崩壊を核に、財務的なダメージを受けたファンドを中心とする投資家たちが流動性確保のためにあらゆるリスク資産を静かに売却し、ポジションを静かに閉じようとした。それを狙った仕掛けによって、世界の株式市場は混乱したのである。

成熟国ではもっともバブルが膨らんでいた日本市場がもっとも大きな影響を受け、調整局面に入っていた米国は震源地であるにもかかわらず、日本よりもダメージが小さかった。そして、今年利益機会の少なかったヘッジファンドのCTA(商品投資顧問)などが、この機会に乗じて派手に動いていることが振幅を大きくしている。

欧米の投資家のセンチメント(市場心理)はかなり悲観的になっている。悲観こそチャンスであるから、真の投資家たちは投資機会を狙っている。しかし、彼らは流動性など関係のない市場、商品を狙っているから、上場株式の混乱はまだ続くであろう。

重要なのは、長期的な実体経済の見通しだ。今回の危機が本当に怖いとすれば、短期の乱高下ではなく、長期的な世界経済の姿だ。中国実体経済の減速が危機の背景にあるとすれば、投資家たちの流動資産への値付けの乱高下、上場株の混乱に留まらず、世界経済もダメージを受ける。

資源価格暴落は中国経済が転換した象徴

しかし、中国経済は減速するものの順調である。そして、中国政府は減速に対する対策を取らないだろう。減速しなければいけないからだ。ここは中国の虚偽でないGDP増加率はマイナスではないかと疑っている人々の見方と異なるところだが、減速は致命的なものではない。

高度成長の量的な拡大から、成熟経済における質的な充実へ。中国経済は量から質への転換が進んでいる。経済構造、経済の発展構造が変わり進歩している。政府もその流れを止めようとはしない。為替は減価を狙わず、IMF(国際通貨基金)のSDR(特別引出権)入りを目指している。短期的にはGDP 増大に不利でも、普通の通貨になるための政策を取り続けるだろう。

中国は生産基地から巨大な消費市場となり、経済、生産、消費が質的に高度化していく局面に入った。中国をコストの安い生産基地として利用してきた企業にとっては中国の終わりであり、単なる需要不足解消のために利用してきた輸出企業も、中国依存では立ちゆかなくなる。

しかし、教育水準が高く質の高い労働力を多数抱えた生産拠点となり、サービスを中心とした成熟消費の市場となる中国は、内需サービスを提供する世界企業にとっては異なる様相を見せる。中国企業との提携を狙うM&A、ビジネスモデル投資を行う上で最大の市場となるのである。

中国市場を長期的視点から狙ってきた企業にとって、中国経済の変化は大きなプラスだ。収穫期に入ることを意味するからだ。一方、過去の中国の量的な拡大に依存してきた企業は大きな転換を迫られる。その象徴、先駆けとなったのが資源価格の暴落であり、資源国通貨の下落による資源依存国経済の衰退であり、資源依存による内需バブルが起きていた新興国経済の停滞なのだ。世界経済において、中国市場はこれまで以上に重要な存在となるだろう。

●中国政府の「浅はかな株価対策」

現代ビジネス 2016年01月11日 真壁 昭夫「通貨とファイナンスで読む世界経済」

力で押さえ込もうという中国政府の愚かな考え

中国発の市場混乱の懸念が、世界の金融市場を振り回している。その背景には、中国経済の減速、株式市場でのサーキットブレーカーの発動、人民元の基準値引き下げなどが上げられる。世界的な原油価格の下落も重なり、多くの大手投資家がリスク回避的に動いており、当面、世界の金融市場は不安定な展開になるだろう。

特に重要なポイントは、中国政府が市場での売り圧力を人為的に食い止めようとしていることだ。共産党政権は力づくで、市場を押さえこむことができると過信している。そうした対応をとる限り、投資家の不安心理は高まりやすい。市場がより不安定になりやすい、ということだ。市場を長期間、力で抑えつけることはできないだろう。

今回の市場混乱を考える上で重要なことは、中国政府の高圧的な政策だ。特に、為替、株式市場での当局の力づくで押さえつける対応は、むしろ投資家の懸念を煽ってしまった。その背景には、中国経済の減速が一段と鮮明化していることがある。

昨年末から8日まで、人民銀行は人民元の基準値を1%以上引き下げた。これが人民元への売り圧力を高め、資本流出懸念を引き起こした。12月の外貨準備の減少額が過去最大だったことも重なり、人民元への売り圧力は高まった。

その結果、当局は為替相場でドル売り介入を行い、人民元の過度な下落を食い止めざるを得なくなっている。今後、人民銀行は為替相場での投機的な取引に対する監視を強める可能性もあり、市場に対する管理はより強くなるだろう。

また年初以降、深セン、上海の株式市場は10%程度下落した。市場の混乱を防ぐために、当局はサーキットブレーカーの発動による取引の停止、株式市場への介入や大株主に対する株式売却の制限を打ち出した。特に、7日には取引開始後30分足らずでサーキットブレーカーが発動し、終日取引が停止された。

当局は、度重なる売買停止の影響を懸念してサーキットブレーカーの停止を発表した。しかし、多くの投資家は当局の対応力や市場の流動性に不安を感じている。その結果、投資家が現金化を急ぎ、中国株の投げ売りが連鎖的に起きるのではないかという懸念も高まっているようだ。

教訓を活かせない中国

昨年夏の株価急落の際も、中国は株式の取引制限などを打ち出し、相場の管理を強めた。それが投資家の行動を制限し、世界的なリスクオフを引き起こしたことは記憶に新しい。しかし、なぜ中国はその教訓を活かせないのか。おそらく活かしたくても、そうはできないというのが中国の本音だろう。

なぜなら、中国は成長率維持のために金融市場での期待をつなぎ留めたいからだ。介入などによって売り圧力を封じ込めれば、一時的には株価の下落を抑えることはできるかもしれない。そのうちに政府は景気刺激策を出して景気を支えたいと考えているはずだ。

また、市場の混乱は景気への不安や不満を高め、政策の効果を低減させてしまうかもしれない。そうなれば過剰な供給能力の解消、消費拡大も進めづらくなる。そうしたリスクを避けるために、中国政府は相場管理を続け、時にはより厳格な姿勢で臨む可能性がある。

中国政府が景気刺激策を発表すれば、一時的には景気への期待が高まり、人民元や株価の反発を誘うだろう。同時に、それは不安を感じる投資家にとって絶好の売り場にもなるはずだ。そのため、今後は為替レートや株価が乱高下しやすい状況が続く可能性がある。

すでに市場は中国発のリスクに備えつつあるようだ。予想を上回った12月の米雇用統計に対し、初動動作として、これまでのような円安、米金利の上昇は確認できなかった。この動きは昨年までの反応とは異なる。徐々に市場がリスクオフモードに動きつつあることは考慮すべきだろう。

|

●中国の経済危機など比じゃない…忍び寄る米国バブル崩壊、世界的「通貨危機」の兆候

ビジネスジャーナル 2015.09.17渡邉哲也「よくわかる経済のしくみ」

アメリカの利上げが、世界的な話題になっている。

以前から、アメリカは「利上げを行う」と宣言しており、ある意味で1年以上前から利上げの実行が予告されてきた。しかし、中国経済において、バブル崩壊ともいえる株式の大暴落が起きたために、アメリカの利上げについても不透明化しているのが実情である。

アメリカとしては、基本的に「年内の利上げは譲れない」というスタンスであり、9月16~17日に開催されている米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが開始されるかどうかが、世界的な焦点のひとつとなっている。

アメリカは、なぜ利上げにこだわるのだろうか。そこには、明確な理由がある。今、ニューヨークなどの不動産価格は、2008年のリーマン・ショック以前の水準を大きく超える状況になっており、マンハッタンなどでは明らかにバブルが発生している。

アメリカは過剰流動性(貨幣が正常な経済活動や資金需要を上回った状態)にあるといえるわけで、このままドルの量を増やし続けた場合、バブルはさらに拡大していき、アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度(FRS)が制御できない状態に陥る可能性もある。

そういった指摘がされるなか、アメリカは失業率も実体経済も回復基調にある。さらに、不動産価格も過熱気味であるために、金融当局としては、「このあたりで少し引き締めを行い、バブルを抑制したい」という狙いがあるのだ。

アメリカの利上げが世界に与える影響

しかし、前述のように中国株の大暴落が7月に起きてしまった。不安定化する国際社会のなかで、ドルは中心的な役割を担っている。そのため、その動向がさらに注目されているのだ。

世界の債券の60%近くは、いまだにアメリカのドルで発行されている。いわゆる、ドル建ての債券だ。ドル建ての債券を返済するためには、当然ながらドルが必要になる。既発の債券をロールオーバー(乗り換え)する際も、同様だ。

しかし、「利上げを行う=通貨量を減らす」ということになるので、結果的にドルの資金調達はしづらくなる。アメリカが利上げすると、ドルの調達金利が上がることになるわけだ。

これは、一律に上がればいいが、実際はそうではない。通貨量が減るため、椅子取りゲームのような状況になり、弱者はドルが調達できないということになりかねない。

その結果、場合によっては通貨危機が発生してしまう国が出る可能性も否定できない。特に、資源に頼る新興国は深刻だ。資源価格の下落とアメリカの利上げが同時に発生した場合、通貨危機を招く危険は高くなる。

例えば、原油価格の国際指標である米国産標準油種(WTI)は、昨夏は1バレル=100ドルを超えていたが、現在は同40ドル台まで低下している。単純に考えて、同じ量の石油を取引した場合、以前は100ドルを得られていたのに、今は40ドルしか得られなくなってしまったわけだ。

しかし、アメリカとしては、そういった側面は鑑みず、あくまでアメリカ自身の事情で利上げを行いたい。なぜなら、アメリカ経済が再びバブル崩壊に陥った場合、その影響は中国の比ではなく、アメリカだけの問題では済まないからだ。

もし、アメリカで再びリーマン・ショック級のバブル崩壊が発生したら、今度は誰がどういった手を打つのだろうか。明確な答えはない。だから、それを未然に防ぐためにも、「利上げをするかもしれない」と言っているのだ。

また、アメリカと同時期に大規模な量的緩和を行ったイギリスも、同様の状況にある。ロンドンの不動産価格はすでにバブル状態にあり、建設ラッシュが起きているのだ。

これを早めに抑制しない限り、イギリスもバブル崩壊に陥る可能性がある。アメリカ、イギリスという金融大国の2国が金融危機に陥れば、その影響は計り知れない。そういった可能性を早期に排除しようというのが、アメリカの利上げの意図であるともいえる。

(文=渡邉哲也/経済評論家)

| Trackback ( )

|

あちこちの「宿」が確保しにくいことがよく指摘されている。実感もある。

海外の旅行者か多いから、という。それと関連する「爆買い」。

東京スポーツ★≪特に中国の旧正月である春節と重なる2月中旬はホテル不足が必至≫

観光庁 観光経済担当参事官★≪1つ目は一度日本に来て「爆買い」した中国人は、その後の再訪でショッピングを楽しむとは限らないということです。2つ目は、今回必ずしも体験することができなかった、日本という地域ならではのアクティヴィティーを次回の訪日時には楽しみたいという意向を持つ人が多いということです。このように、一通り訪日する中国人旅行客が一巡してしまうと、中国人の「爆買い」をあてにした観光ビジネスモデルは続かなくなってしまう可能性があります。≫

アメーバニュース★≪現地で売れる/爆買いの理由は現地で転売できるというのが一番大きな理由。大量に買えば買うだけ、利益が出る。場合によっては旅費や滞在費などもまかなえてしまえる。爆買いというのは、単に商品を購入しているのではなく、ひとりひとりが個人輸入の代行業者のようなものだと見ればわかりやすい。≫

月刊「事業構想」★≪中国では企業が発信する情報は信用されず、口コミ情報が消費行動の指針となります。中国では、メディアの規制もあります。そうした中で、大きな影響力を持つのがソーシャルメディアです。中国最大のSNSが、口コミ喚起のための有力なツールになっています。≫

ふむふむと思いつつ、今朝の「3度」の気温の中、ノルディックウォークした。朝焼けがとても美しかった。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●爆買い中国人観光客がホテル占拠…地方の受験生さらにピンチ

東京スポーツ 2016年01月09日

年が明け、大学受験シーズン開幕間近となった。受験生やその家族にとっては大詰めの時期だ。そんななかで今年も懸念されるのが、訪日外国人観光客の増加に伴うホテル代の高騰だ。特に中国の旧正月である春節と重なる2月中旬はホテル不足が必至。地方からの受験生にとっては切実な問題だけに、業界関係者たちは、いち早く宿を確保しておくよう口を揃える。

多くの私立大学が4日から入試願書の受け付けを開始した。どの大学も1週間から2週間の受付期間を設けており、ギリギリまで出願先について迷う受験生や家庭も多いだろう。

だが、地方から首都圏の学校を目指す受験生にとっては、早めの決断が求められそうだ。

「爆買い」が昨年の流行語大賞・年間大賞を受賞したように、近年は中国からの観光客が急増している。そのなかでも中国の春節の前後には多くの富裕層の来日が予想される。今年の春節は2月8日で、7日から13日までが大型連休。当然、受験シーズンともろに重なることになる。

「ひと昔前の日本人が正月にハワイやヨーロッパに行って、ブランド品を買うのが一つのステータスだったように、今は中国で、長期休みに日本やヨーロッパなど海外で買い物をするのがステータスになっている。ただ、今年はテロの影響でヨーロッパを避ける傾向にあるので、日本人気がさらに高まっている」(観光業界関係者)

昨年は2月中旬に都内のビジネスホテルが素泊まりダブルで1泊5万円を超えるという驚がくの事例も発生した。今年も同様の事態が十分起こり得るという。

「現時点ではまだ、都内でも1泊1万円以下のホテルはかろうじて残っている。だが、観光需要も高いうえに私立大学の数も多い関西地区は、手頃なホテルがほぼ埋まってしまっている。都内もあと1週間もすれば、値段は跳ね上がるだろう」(前出の関係者)

大阪府では訪日外国人客の増加に合わせて民泊条例が可決。京都でも昨年、ヤミ民泊の問題が表面化して話題になった。普段から宿泊施設が足りない上に、春節と受験シーズンが重なるのは恐るべき事態だ。

「地方の場合、毎年、志望校の入試日程が発表された時点で、入試のスケジュールを早く立てるよう指導している。だが、特に現役の受験生は直前まで自分自身の能力を見極め切れない。本命や併願をどこにするかなど、どうしても迷ってしまうので、受験日程作りは難しく、宿探しが年明け以降になってしまうことも多い」(予備校業界関係者)

地方在住で受験生を持つ親にとっては、なんとも悩ましい問題だ。

●「爆買い」一巡したら続かない

iRONNA(観光庁 観光経済担当参事官付観光企画調整官・神山裕之 観光庁「知って得する観光統計」、2010.10.18)

パナソニックLumix GF1、ミキモトのネックレス、資生堂の化粧品、東京ばな奈…。これらに共通することはなんでしょうか。

実は、これらはすべて観光庁が実施する「訪日外国人消費動向調査」において中国人(香港・台湾を除く。以下同様)対象者の方が、「今回購入した商品の中で一番満足したもの」として挙げたモノなのです。

訪日中国人旅行客の我が国における多様かつ旺盛な消費行動は統計からもうかがい知れます。日本に来た中国人のうち、28.3%がカメラ・ビデオカメラ・時計を購入しており、その平均単価は79,615円にものぼります。化粧品・医薬品・トイレタリーに関しては、実に69.2%が購入しており、その平均単価は37,995円になります。これら購入率と平均単価は両方とも他国のそれに比較してダントツ1位となっています。

では、この「爆買い」傾向はずっと続くのでしょうか。訪日中国人旅行客のうち、今回「ショッピング」をしたという人は、66.3%となっています。しかしながら、次回したいこととして「ショッピング」を挙げた人は、31.8%と半分以下になっています。逆に、今回「自然体験ツアー・農漁村体験」をした人は、6.4%、「四季の体感(花見・紅葉・雪など)」は5.7%、「日本の歴史・伝統文化体験」は12.4%、「日本の生活文化体験」は9.6%と少数派に過ぎません。しかし、次回したいこととしては「自然体験ツアー・農漁村体験」21.8%、「四季の体感(花見・紅葉・雪など)」34.1%、「日本の歴史・伝統文化体験」22.4%、「日本の生活文化体験」26.5%とそれぞれ2~6倍の体験意向を示しています。

ここからうかがい知れることは2点です。すなわち、1つ目は一度日本に来て「爆買い」した中国人は、その後の再訪でショッピングを楽しむとは限らないということです。2つ目は、今回必ずしも体験することができなかった、日本という地域ならではのアクティヴィティーを次回の訪日時には楽しみたいという意向を持つ人が多いということです。

このように、一通り訪日する中国人旅行客が一巡してしまうと、中国人の「爆買い」をあてにした観光ビジネスモデルは続かなくなってしまう可能性があります。実際、訪日外国人旅行客としては「成熟化」しつつある台湾から訪日客の場合は、ショッピングをする比率は高いものの「買い物代」の平均額は49,244円と中国人の半分程度にとどまっています。反面、上述したような地域ならではのアクティヴィティーをすでに体験している人は、対中国人で2~3倍にも達します。

こうしたことから言えることは、むしろ本来の観光の基本形、すなわち、それぞれの地域固有の自然や文化を堪能していただくことに注力をする観光モデルを地道に推進していくことこそが、リピーターに来ていただけるサステイナブルなインバウンド政策につながるということでしょう。「訪日外国人消費動向調査」では、国籍別に、どれくらいの人が再訪意向を示していて、どのくらいの人が今度は何をしたいのかといったことを把握することも可能です。ぜひ、地域における観光政策、観光ビジネス、各種マーケティング施策に活用していただければ幸いです。

●中国人なぜ爆買いする?

アメーバニュース 2016年01月08日

2015年の流行語大賞が決定しました。その中に「爆買い」が選ばれました。おもに中国人観光客によって大量に商品が買われている現象を指します。爆買いで買われているものといえば、家電製品や衣料品や、さらに化粧水なども人気のようです。お菓子などの食料品も爆買いされています。

なぜ爆買いをする?

そもそも中国人はなぜ爆買いをするのでしょうか。それには、日本の商品が質が高い割には安いという点があります。せっかく旅行へ来たのだから買いまくっておこうというものがあるのでしょう。さらに中国人というのは親戚付き合いがさかんです。一族で大量の人間がいるということもありますから、おみやげ用に大量に買い占めるということも爆買いの背景にはあるでしょう。しかし、爆買いの理由はこれだけにとどまりません。

現地で売れる

爆買いの理由は現地で転売できるというのが一番大きな理由です。場合によっては定価以上で販売できます。大量に買えば買うだけ、利益が出ることになります。場合によっては旅費や滞在費などもまかなえてしまえるほどです。爆買いというのは、単に商品を購入しているのではなく、ひとりひとりが個人輸入の代行業者のようなものだと見ればわかりやすいでしょうか。爆買いにはしっかりと経済感覚がはたらいているのです。

中国人の商魂のたくましさ、したたかさがうかがいしれるエピソードといえるでしょう。

●意外と知らない中国人爆買いの理由

読売 2015年12月25日 日本交通公社 観光政策研究部次長 塩谷英生

中国人旅行客が日本国内の家電量販店や百貨店、ドラッグストアなどで、根こそぎともいえるほどの購買意欲を見せつける風景が当たり前になった。その姿は「爆買い」と形容され、今年の新語・流行語大賞にもなった。それなのに、意外と知られていないのが「爆買い」の動機部分。中国人が目の色を変えて日本製品を買いあさる本当の理由について、公益財団法人・日本交通公社(JTBF)、観光政策研究部次長の塩谷英生氏に解説してもらった。

勢いづく外国人旅行者

日本を訪れる外国人旅行者の数が増え続けている。政府が成長戦略として誘客に力を入れていることもあり、2013年に初めて1000万人を突破したその数は、昨年(14年)は1341万人に増え、今年(15年)は11月末で1796万人となった。この数はすでに昨年1年間を上回っている(数字は日本政府観光局(JNTO)調べ、推計値を含む)。さらに国土交通省は22日、19日時点で1900万人を超えたと発表した。

この訪日ブームを主導しているのは中国人旅行者だ。昨年は240万人で、その前の年に比べて83%増となり話題となった。そして今年は11月までで、その数を優に超える464万人と、勢いは止まらない。国・地域別で見ても2位の韓国(358万人)、3位の台湾(341万人)を大きく引き離してトップとなっている。

中国人が日本を訪れる2つの理由

中国人の訪日理由には大きく分けて2つあると考えられている。1つは「純粋に日本の自然や歴史・文化に触れたい」という観光目的であり、もう1つはご存知のとおり、「爆買い」といわれるショッピングを目当てとするものである。

「爆買い」という言葉は、1日に発表された新語・流行語大賞で、「トリプルスリー」(打率3割、30本塁打、30盗塁)とともに年間大賞を受賞した。インパクトとしては、「爆買い」のほうがはるかに上かもしれない。それほどまでに、大きな話題と注目を集めた社会現象である。

この中国人の旺盛な購買意欲は、日本人の財布の紐ひもがなかなか緩まない中、小売業界をはじめとした日本経済にとって天佑てんゆうとも言える現象となっている。

中国人の「爆買い」を支えるものとは?

中国人の「爆買い」を支えている大きな要因は2つある。「為替レートが元高・円安になっていること」と「日本の高品質・高性能の商品を買いたいという強い意欲があること」だ。

そして、この2つに加えて見逃せないのは、「中国の税制に起因する内外価格差」である。やさしく言うならば、「中国の現在の税制では、ある商品を中国で買うよりも、日本で買って持ち帰ったほうがかなり安い」ということである。日本が免税品(日本に住んでいない外国人が国内で買い物をする場合、一定の要件を満たしていれば消費税や関税を払わなくてよい商品)の対象を拡充していることもある。

中国人が「爆買い」する商品には、「化粧品・香水」「電気製品」「時計」「カメラ」などが上位に挙げられる(観光庁「訪日外国人消費動向調査(2014年)」から)。これらが上位に挙がる理由としては、日本製品のブランド力や品質の高さ、円安による割安感、免税品枠の拡大があることはもちろんだ。だが、それだけでは、中国人以外の観光客が買い物にかける金額と比べたとき、中国人が際立って突出していることの説明にはならない。中国人以外にとってもほぼ同様のメリットがあるからだ。

ちなみに、訪日外国人1人当たりの買い物にかける費用のランクは、1位が中国(14.3万円)、2位が香港(8.5万円)、3位が台湾(5.7万円)である(観光庁「訪日外国人消費動向調査 2015年7~9月期の調査結果(速報)」から)。

「それでは?」と考えてみると、「中国の税制」が「爆買い」の理由として浮上してくるのである。

・・・12.3

●外国人を呼び込む 観光・移住のインバウンド市場 中国人、「爆買い」のメカニズム 口コミの喚起に成功する方法

月刊「事業構想」 2015年10月号西山高志(Find Japan 代表取締役社長)

中国では、ソーシャルメディアの口コミが「爆買い」を呼ぶ。口コミを喚起するためには、どのような施策が必要になるのか。Find Japan・西山代表が、中国人向けのマーケティング戦略を解説する。

中国人観光客による「爆買い」が注目されています。なぜ「爆買い」が起きるのかを理解するには、中国人の日常的な消費行動を知る必要があります。

まず前提として、中国市場には、さまざまな特殊性があります。単純化して言えば、アメリカがつくり上げたインターネットの概念は性善説で動いていますが、中国のそれは性悪説に基づいています。ですから、中国では企業が発信する情報は信用されず、口コミ情報が消費行動の指針となります。

また、中国では広告のルールが、日本とは異なります。例えば日本では、広告代理店にマーケティングのナレッジが蓄積されています。しかし、中国に有力な広告代理店は存在せず、ナレッジが集積するような組織もありません。

従来、日本の大企業は、広告代理店と組んでマーケティングを展開してきました。しかし中国では、その方法が通用しません。一方、欧米や韓国勢は、社内に強力なマーケティング・チームを持っており、それが中国戦略でも先行した要因になっています。

中国では、メディアの規制もあります。そうした中で、大きな影響力を持つのがソーシャルメディアです。中国最大のSNS「微博(weibo、ウェイボー)」が、口コミ喚起のための有力なツールになっています。

「爆買い」の背景にあるトレンド

中国人による「爆買い」の背景には、2つのトレンドがあります。

一つ目として、今、中国では、空前の海外旅行ブームが起きています。日本に数多くの中国人が訪れているように見えますが、全体から見れば、それは一部にすぎません。2014年には、1億1600万人の中国人が海外旅行をしましたが、そのうち訪日数はたったの240万人です。世界各国が、中国人向けのプロモーションを強化しており、日本はむしろ遅れをとっています。

もう一つが、「海淘(ハイタオ)ブーム」です。「海淘」とは、海外の商品を日常的に購入する消費行動です。メイド・イン・ジャパンの商品だけが、特別に評価されているわけではありません。

「海淘族」とは個人消費者であり、彼らは海外サイトで販売されている商品情報をインターネットで検索し、直接、またはソーシャルバイヤーに代理で購入依頼して輸入します。海外サイトで購入するわけですから、アリババグループが運営する中国本土向けECサイト「Tモール・グローバル」などは利用する頻度が少ないです。日本メーカーが「Tモール・グローバル」に出店しても、あまり効果は見込めないと思います。

日本での大量購入は節約のため

中国人は多種多様ですから、マーケティングを考えるうえで必要なのは、セグメントを絞ることです。

大きく分けると、旅行には団体と個人があります。団体旅行者は、あまり情報を持たない内陸部の人たちがメインです。一方、個人旅行者は沿海部や北京の人たちで、情報の感度が高く、中間所得層がメインです。この人たちが「爆買い」の一番のボリュームゾーンです。

今後、個人旅行者はどんどん増えていきます。中国人観光客は、とにかく大量に商品を買うので、購入するものを事前にリストアップしています。また、それらをどの店で買うのかを事前に計画し、綿密なスケジュールを作成しています。ですから旅行前の段階で、彼らに商品の情報が届いていなくては意味がありません。

日本で何を買うのかといえば、薬や美容関連などの日用品・消耗品です。例えば、日本で買えば200円の歯磨き粉が、中国では800円します。しかも円安、免税というメリットもある。要は、節約のために「爆買い」が起きているのです。

それでは、購入する商品は、どのように決まるのか。そこで影響力を持つのが「weibo」など、ソーシャルメディアの口コミです。

口コミの起点を押さえる

前述の「海淘族」は、自ら買い物をするだけでなく、ソーシャルバイヤーに代理での購入を依頼します。ソーシャルバイヤーは何十万人と存在し、「淘宝(タオバオ)」というサイトに店を開き、自分が購入した商品を販売して、手数料を得ています。中国で圧倒的に強いのは、CtoC(個人間取引)なのです。

ソーシャルバイヤーは商品情報の感度が高く、一般の消費者に対して強い影響力を持っています。口コミの情報は、「メディア・キーオピニオンリーダー(影響力があるブロガーなど)」→「海淘」→「ソーシャルバイヤー→「一般の観光客」といった順番で流れていきます。ソーシャルバイヤーが自身のサイトで取り上げた商品は、瞬く間に多くの人に伝わり、日本を訪れる一般の中国人観光客も同じ商品を大量に買うようになります。

口コミを生み出すためには、ソーシャルバイヤーへのアプローチが重要で、そのためのツールが「weibo」です。

「weibo」を使って提供すべき情報は、例えば「日本で絶対に買うべき神薬10」といった“お題”です。“お題”があれば、それをネタにしてソーシャルバイヤーや「海淘族」が自発的に議論を始め、商品の体験談など口コミ量が増加し、結果的に商品の購入にもつながるのです。

| Trackback ( )

|

暖冬の今年、畑では、食用の早生の「菜の花」も満開。

玄関の置いた「サトイモ」も一部の芽が緑色に伸びで「芽出し」状態になっていく。

正月は、温か予想だったから、いまだに、車のタイヤを冬用に換えていない。が、いくら何でも、そろそろ変えないといけないと毎日思う。

そんな昨日は、関東から西では、のきなみ暖かだったらしい。

日本気象協会★ ≪3日は4月上旬並み≫

時事通信社★≪春のような暖かさ=最高気温、新記録続出≫

私たちは、昨日は、混まないだろう早めの時間にと「関、マーゴの湯」で骨休め。正月価格で割高の一人770円。

昼食は、讃岐うどんで、二人で670円。

今後については、

NHK★ ≪東日本から西の地域では、各地で3月下旬から4月上旬並みの暖かさ。6日(水曜)ごろまで比較的、暖かい日が続く≫

≪北日本では冬型の気圧配置が続き、寒気の影響を受けるため、雪が降る日が多くなる≫

日本気象協会★ ≪今週の天気 冬将軍 仕事始めは金曜日≫ ≪金曜以降 全国で冬本来の寒さ 北陸から山陰の平地も雪≫

≪土日も、天気の傾向は金曜日とほとんど同じですが、近畿北部や山陰の平地でも雨から雪へと変わる見込み。関東から西の太平洋側も、さらに気温が下がり、この週末とは一転≫

ということは、このあったかいうちに冬タイヤに交換しておくのがよさそう。

今朝の気温は「1.1度」。明るくなるころにはノルディックウォークへ。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●3日は4月上旬並み 暖かさいつまで?

日本気象協会 tenki.jp 2016年1月2日 18時48分 日直予報士

3日は関東から西では最高気温が所々で15度を上回り、4月上旬並みの暖かさに。日差しのもとではダウンコートだと汗ばんでしまうことも。4日の仕事はじめも暖かさが続きます。この暖かさ、まだまだ続く? 3日は関東から西では最高気温が所々で15度を上回り、4月上旬並みの暖かさに。日差しのもとではダウンコートだと汗ばんでしまうことも。4日の仕事はじめも暖かさが続きます。この暖かさ、まだまだ続く?

3日はさらに暖かい

2日は、最高気温は3月中旬から3下旬並みの所が多くなりました。

仙台は8日ぶりに10度以上に、松江は19日ぶりに15度を超えました。

3日(日)は2日よりさらに気温の上がる所が多いでしょう。

東北南部では10度を超えて、関東から九州は15度以上の所が多くなりそうです。

東京や大阪、松江は16度まで上がり、3月下旬から4月上旬並みでしょう。

「三が日」とは思えない暖かさとなりそうです。

那覇では24度と夏日一歩手前まで上がるでしょう。

一方、北海道は2日より気温の下がる所が多くなります。

最高気温は北海道は0度前後とこの時期らしい寒さに戻るでしょう。

この暖かさいつまで続く?

関東以西はお正月とは思えない暖かさとなっていますが、この暖かさいつまで続くのでしょうか。 関東以西はお正月とは思えない暖かさとなっていますが、この暖かさいつまで続くのでしょうか。

4日(月)の朝も気温は高めです。

関東から西の最低気温は都市部では5度以上の所が多いでしょう。

厳しい冷え込みはなく、仕事はじめの方もお布団から比較的すんなりと出られるかもしれません。

日中も暖かな陽気が続く所が多く、東京は4日(月)も最高は16度と3か月も季節を進めたような暖かさが続くでしょう。

5日(火)までは、最低気温、最高気温ともに、平年を上回る所が多い見込みです。

6日(水)になると、平年並みの気温に戻る所が多いでしょう。

関東から九州でも最高気温は10度前後までしか上がらなくなり、この時期本来の寒さが戻りそうです。

朝も7日(木)以降はじわじわと冷え込むようになるでしょう。

●関東は4月並みの暖かさ、最高気温15度以上に

TBS 3日16:43

3日、関東地方の1都6県でいずれも気温が15度以上を記録し、春のような暖かさとなりました。

正月の初売りセールなどでにぎわう東京都心では、午後1時半に平年に比べて6度以上高い最高気温16.2度を観測し、ダウンコートなどの上着を脱ぎ、手に持って歩く人が多く見られました。

気象庁によりますと、3日の関東各地の最高気温は、千葉県茂原市で18.3度、群馬県前橋市で18.0度、神奈川県小田原市で17.7度、茨城県常陸大宮市で17.2度などと、15度以上になったところが多く、4月並みの暖かさとなりました。

関東地方は、4日も3日と同じくらい暖かい一日になりそうだということです。

●春のような暖かさ=最高気温、新記録続出—気象庁

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 1月3日 17:31[時事通信社]

日本列島は3日、晴れて春のような暖かさとなった所が多かった。気象庁によると、気温が1月の観測史上最高を更新した地点は、東北から中国、四国地方にかけて計22カ所に上った。このうち福島県塙町と富山市の富山空港では16.9度、三重県亀山市では16.8度を観測した。

沖縄県では記録更新に至らなかったが、宮古島市の下地島で26.0度を観測するなど、25度以上の夏日の所があった。

3日の主要都市の最高気温は、仙台12.5度、東京16.2度、名古屋14.5度、大阪16.3度、福岡15.2度。この暖かさは4日か5日までの見通しで、その後の気温低下に注意が必要という。

●東日本から西 3月下旬~4月上旬並みの暖かさ

NHK 1月3日 15時37分

南から暖かい空気が流れ込んでいるため、東日本から西の地域では一部で1月としては最も高い気温になるなど、3月下旬から4月上旬並みの暖かさとなっています。

気象庁によりますと、3日は北日本や北陸の一部では冬型の気圧配置の影響で雨や雪が降っているところがありますが、東日本と西日本では高気圧におおわれて広い範囲で晴れています。

さらに、日本の南にある前線に向かって暖かい空気が流れ込んでいるため、東日本から西日本、それに沖縄・奄美でも気温が上がり、午後2時までの各地の最高気温は、福島県の塙町と富山県の富山空港で16度9分となるなど、全国の22か所の観測地点で1月としては統計を取り始めてから最も高くなっています。

日中の予想最高気温は那覇市で24度、鹿児島市で19度、横浜市や静岡市で18度、高知市や鳥取市で17度、金沢市で16度、広島市で15度などと、東日本から西の地域では、各地で3月下旬から4月上旬並みの暖かさになると予想されています。

東日本から西の地域では、今月6日ごろまで比較的、暖かい日が続く見込みです。

一方、北日本では冬型の気圧配置が続き、寒気の影響を受けるため、雪が降る日が多くなると予想されていて、気象庁は最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。

●今週の天気 冬将軍 仕事始めは金曜日

日本気象協会 tenki.jp 2016年1月3日 13時52分 日直予報士

今年の正月は春のような暖かさ。この暖かさは、多くの人が仕事始めを迎える明日も続く。その後ジワジワ気温が下がり、金曜日からは全国で冬本来の寒さに。雪の範囲も広がる見込み。

月曜も関東以西は春本番 鹿児島は20度予想

待ちに待った仕事始めの明日も、関東から西は広く晴れ。朝の冷え込みは弱く、職場への足取りも軽快に

日中の気温は広く15度以上と、4月並みの陽気。

鹿児島の最高気温は20度の予想。「暖かい」イメージの強い鹿児島でも、1月の上旬に20度以上となるのはめったにないことで、直近でも2000年の1月6日(21度2分)。予想通り20度まで上がれば、16年ぶり、ということに。

北陸と東北も、この時期としては気温が高く、広く3月並み。北陸は雨で、東北は日本海側を中心に湿った雪や雨。

北海道は、ひと足早く、この時期らしい寒さに。いったん解けた雪が、再び凍って、路面がかなり滑りやすくなるため、足元には十分な注意が必要です。

火曜 暖かさはトーンダウン

火曜日も、ほぼ全国でこの時期としては高めですが、月曜日ほどではない見込み。

前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるため、関東から西も最高気温が15度を超える所は少なくなります。

東京で14度、大阪で13度、福岡で12度の予想。福岡を含め、九州は広く雨となりそうです。

水曜日からは、さらに気温は下がってきます。

金曜以降 全国で冬本来の寒さ 北陸から山陰の平地も雪に

金曜日には、全国的に、平年並みか「低い」気温に。

冬型の気圧配置が強まるため、北海道だけではなく、東北から北陸も広く雪で、近畿北部や山陰、九州北部も冷たい雨となりそうです。晴れる太平洋側も冷たい北風が吹いて、最高気温は、東京と名古屋で9度など、10度に届かない所も。

土日も、天気の傾向は金曜日とほとんど同じですが、近畿北部や山陰の平地でも雨から雪へと変わる見込み。

関東から西の太平洋側も、さらに気温が下がり、この週末とは一転、ダウンコートや手袋、マフラーが必要な寒さとなりそうです。

| Trackback ( )

|

「ヤフー」といえばインターネットを引っ張ってきた存在、との印象。そのアメリカ・ヤフーに関して、「米ヤフーが9日に重大発表を行う。 最近数年は苦しい経営が続いている米ヤフー」(iFOREX)とあった。

ヤフーを使っている人など、気になるところ・・・そんなことはないのだけれど・・結果はどうなったか。少し整理してみた。

iFOREX★≪米ヤフーは日本のヤフーと比べるとネットのポータルサイトとしてそれほど圧倒的な存在ではなく、むしろGoogleなどに押されている感がある。米ヤフーの身売り先候補はいくつか噂が出ているが、最近になって浮上してきたのが、アメリカのIT企業・ベライゾンだ。ベライゾンは日本ではあまり名を聞かないが、アメリカの携帯会社としては最大で、現在では1億2000~3000万人もの加入者を持つと言われる。そしてインターネット事業も行っているので、日本のソフトバンク・ヤフーのような総合IT企業として君臨している。≫

ロイター★≪ヤフーは当初、1月までに税金がかからない方法でアリババ株を分離することを模索していた。だが米内国歳入庁(IRS)が9月、アリババ株分離について非課税対象とするかどうかの判断を控えたため、実現性に疑問符が付いた経緯がある。メイヤーCEOは売却で得た資金で、モバイルや動画、ソーシャルメディア分野を強化する青写真を描いていた。≫

WSJ★≪米ヤフーは9日、中国の電子商取引最大手、阿里巴巴集団(アリババグループ)の持ち株を移管(スピンオフ)する計画の棚上げを発表した。米政府がこの取引に課税し、何十億ドルもの負担になるとの懸念が株主から指摘されていた。≫

ブルームバーグ★≪ウェブ資産については、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズが買収の可能性を探る姿勢を示している。ヤフーが握る日本のヤフー(ヤフー・ジャパン)35.5%株は、ソフトバンクグループの関心を引き寄せそうだ。ソフトバンクはヤフー・ジャパンの筆頭株主で、同社営業利益のほぼ4分の1をヤフー・ジャパンが占める。ヤフーが持つヤフー・ジャパン株の価値は86億ドル(約1兆500億円)に上る。 ヤフー・ジャパン株が売却された場合、「ソフトバンクとヤフー・ジャパンが買い戻すことになるだろう」と話した。ただ、世界的にポータルサイトの影響力が低下する中、「ヤフー・ジャパンの重要性はソフトバンクにとって低下している」とも指摘した。≫

日本のヤフーとアメリカのヤフー、関連ありそうでなさそうで・・しばらくは様子見か。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●米ヤフー、ネット事業売却か 9日にも経営方針を発表

朝日 2015年12月9日

業績低迷が続く米国のヤフーが近く経営方針を発表する予定だと、CNBCテレビなど複数の米メディアが8日伝えた。中核事業のインターネット事業を売却する可能性もあるという。ネット事業は業界の草分けとしてブランド力があり、買い手候補には日米の通信大手の名が挙がっている。

ヤフーは2~4日に取締役会を開いており、報道によると、9日に公表する可能性がある。米紙ウォールストリート・ジャーナルなどによると、買い手には、米国の通信大手や大手メディア企業、買収ファンドに加え、日本のソフトバンクグループも候補になりうるという。通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ幹部は7日、「戦略に適合すれば(事業買収を)検討する」と語った。

ヤフーのネット事業は、金融やスポーツの情報サイトでも定評があり、買い手が見つかる可能性は高いとされる。本業の売却後は、新規事業への進出や投資会社としての事業継続なども取りざたされている。

●9日に米ヤフーが今後の方針を発表

iFOREX | 12/09/2015 筆者 鳥羽賢

米ヤフーが9日に重大発表を行う。

最近数年は苦しい経営が続いている米ヤフーは、今月2~4日に取締役会を開催。今後の方針について話し合われた。その中で前々から噂されていたインターネット事業の身売りについて検討されたというが、9日に取締役会の結果も含めた今後の経営方針が発表される予定になっている。

ベライゾンが有力候補に

米ヤフーは日本のヤフーと比べるとネットのポータルサイトとしてそれほど圧倒的な存在ではなく、むしろGoogleなどに押されている感がある。2012年夏からGoogle出身のマリッサ・メイヤー氏をCEOに迎えて経営の建て直しを図ったが、メイヤーCEOの経営は上手く行っていないと見る株主やアナリストが多い。

そしてここ数年よく出ているのが、ポータルサイトの「Yahoo!」などインターネット事業を、他社に売却することを検討しているという噂だ。もちろん、ヤフー側はまだ正式には何も言っていない。

今月2~4日には取締役会が開かれ、そこで身売りの話を真剣に検討するという観測が出ていた。取締役会はすでに終了しており、その結果を含めた今後の経営方針が9日に発表される

米ヤフーの身売り先候補はいくつか噂が出ているが、最近になって浮上してきたのが、アメリカのIT企業・ベライゾンだ。ベライゾンは日本ではあまり名を聞かないが、アメリカの携帯会社としては最大で、現在では1億2000~3000万人もの加入者を持つと言われる。そしてインターネット事業も行っているので、日本のソフトバンク・ヤフーのような総合IT企業として君臨している。

また日本のソフトバンクも、米ヤフーの売却先企業の1つとして名前が挙がっている。ただソフトバンクの場合、いろいろと複雑な事情がある。

多くの人がご存じのように、日本のヤフーはソフトバンクが36.4%で筆頭株主になっている。そして第2位の株主が、35.5%の米ヤフーになる。ヤフーとソフトバンクは同じソフトバンクグループ内の企業であり、孫正義氏の帝国の一部と言える。そして米ヤフーは35.5%を持っているとは言え、これまで日本のヤフーの経営には口を出さないという方針できた。

だが米ヤフーが身売りをするとなると経営権が別企業に移るため、その方針が変わる可能性がある。そうなるとこれまで独立してやってきた日本のヤフーに、いろいろ口を出されるかもしれない。それならば、ソフトバンクが自ら米ヤフーを買収してしまった方が、日本のヤフーの経営をこれまで通りアメリカから介入されずに行うことができる。

ただそのためには当然多額の資金が要るわけであり、また米ヤフー側の意思もある。実際に米ヤフーがソフトバンクに売られるかどうかは、まだ全く分からない状態だ。何にしても9日に米ヤフーから発表があるので、その内容次第ではNY株式市場でヤフー株が大きく動くことになるだろう。

●米ヤフー、アリババ株スピンオフ計画を撤回

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2015年12月9日

米ヤフーは9日、中国の電子商取引最大手、阿里巴巴集団(アリババグループ)の持ち株を移管(スピンオフ)する計画の棚上げを発表した。米政府がこの取引に課税し、何十億ドルもの負担になるとの懸念が株主から指摘されていた。

ヤフーは他の選択肢を検討するとし、アリババ株以外の資産と負債を新たな組織へ移管する方法もあり得ると述べた。

ヤフーの戦略はここにきて急転換している。マリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)は数カ月間にわたり、中核事業の売却を求める声にあらがう姿勢を公にし、アリババ株のスピンオフ計画の続行を主張していた。

アクティビスト(物言う投資家)のヘッジファンド、スターボード・バリューは11月、アリババ株のスピンオフに伴うリスクが大きすぎるとして計画の撤回を求め、代わりに中核のインターネット事業の売却を模索するよう提言した。先週開かれたヤフー取締役会がこうした方向へなびく転機となった。

ヤフーが9月公表した情報によると、アリババ株のスピンオフ計画については米内国歳入庁(IRS)から有利な判断を得られなかった。それでもヤフーは予定通り計画を進める方針を示した。これはIRSが将来的に行う監査で多額の追徴につながる恐れがある。

スターボードは、ヤフーがIRSのお墨付きを得られなかったため、アリババ株のスピンオフに反対する考えに変わったと説明していた。

●米ヤフー、ネット事業など別会社への移行検討

日経 2015/12/10

【ニューヨーク=稲井創一】米ヤフーは9日、中核のインターネット事業を含めた資産や負債を別会社に移すことを、今後1年もしくはそれ以上かけて決めると発表した。かねて検討していた中国の電子商取引大手アリババ集団株の分離は見送る。不振のヤフーの抜本的な経営改善は先送りになった格好だ。

インターネット事業を巡っては、物言う株主(アクティビスト)で知られるヘッジファンド、米スターボード・バリューが売却するよう要求していた。

ただ、ヤフーの取締役会は資産分離を継続的な検討課題とすることで、ネット事業やヤフー・ジャパン株などの分離の可能性を残した。ヤフーのネット事業を巡っては、米携帯通信大手のベライゾン・コミュニケーションズが関心を示すなど市場では既に買収対象になっているもようだ。

一方、約15%保有するアリババ集団株の分離については、税制上の優遇を受けられないことを懸念する投資家の声に配慮して断念した。ヤフーは今年1月にアリババ集団株を切り離し、株式保有を目的とする新会社を設立すると発表していた。新会社の株式をヤフー株主に配分し、巨額の含み益を抱えるアリババ集団株を実質的に売却する計画だった。税制上の優遇を受けられることを前提にしていたが、「課税される」リスクが消えない状況が続いていた。

ただ、マリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)は今回の声明で「アリババ集団株の最終的な分離は事業変革の一環として重要だ」として、引き続き分離を検討する意向を示した。

● 米ヤフー、アリババ株分離を断念 ネット事業を新会社に移行へ

ロイター 2015年 12月 10日

[9日 ロイター] - 米ヤフーは9日、中国電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング株のスピンオフ(分離・独立)計画を撤回したと発表した。理由として税金をめぐる懸念を挙げた。

ヤフーはアリババ株以外の資産、および負債を新たな会社に移す。これにより2つの上場会社が生まれるとしている。

新会社はヤフーのインターネット事業とヤフー・ジャパンの株式35%を引き継ぐ。投資家にとってはヤフーの中核事業がより明確になる。ただ完了には1年以上要する可能性があり、マリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)が目指す事業立て直しをめぐり、さらに不透明感が増す恐れもある。

新会社の株式はヤフーの株主に比例配分方式で分配される。

ヤフーの時価総額は約350億ドル。このうち大部分がアリババ、およびヤフー・ジャパンの株式となっている。ヤフーが保有するアリババ株は約300億ドル。

メイヤーCEOは声明で、「ヤフーの価値を高め、投資家に対する先行き不透明感を縮小する取り組みに並び、アリババ株の最終的な分離はわれわれの継続的な事業変革にとり重要な要素となる」とした。

ヤフーは当初、1月までに税金がかからない方法でアリババ株を分離することを模索していた。だが米内国歳入庁(IRS)が9月、アリババ株分離について非課税対象とするかどうかの判断を控えたため、実現性に疑問符が付いた経緯がある。

メイヤーCEOは売却で得た資金で、モバイルや動画、ソーシャルメディア分野を強化する青写真を描いていた。

●米ヤフー:アリババ株スピンオフ計画を撤回、新たな資産売却模索 (2)

ブルームバーグ 2015/12/10

(ブルームバーグ):米ヤフーは保有するアリババ・グループ・ホールディング株を本体から切り離すスピンオフ計画について、撤回を決めた。この計画は長く検討されてきたが、投資家から税負担のリスクを懸念する声が強まっていた。

ヤフーは9日の発表文で、代わってアリババ株を除く資産や債務を新たな上場会社に移管する逆スピンオフを模索すると明らかにした。

アリババ株のスピンオフや中核資産の売却が非課税になるのか疑問が浮上をしたことを受け、ヤフーは取締役会を先週開き、スピンオフ計画の是非を含む社の将来的な選択肢を検討した。メイナード・ウェブ会長は発表文の中で、アリババ株の課税面への影響をめぐる懸念に一定の理解を示しながらも、これまで明らかにしたスピンオフ計画は株主にとって非課税なはずだというのが社の考えだと言明した。

ヤフーによると、いわゆる逆スピンオフは複数の承認や新たな財務報告など、追加的な手続きが必要になる公算が大きい。このプロセス完了には1年以上かかる可能性があるという。

ウェブ会長は電話記者会見で、身売りや資産の部分売却について取締役会はなんら決定を下していないと発言した。だが、ヤフーの資産にはすでに関心が寄せられている。

ウェブ資産については、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズのローウェル・マッカダム最高経営責任者(CEO)が買収の可能性を探る姿勢を示している。ヤフーが握る日本のヤフー(ヤフー・ジャパン)35.5%株は、ソフトバンクグループの関心を引き寄せそうだ。

ソフトバンクはヤフー・ジャパンの筆頭株主で、同社営業利益のほぼ4分の1をヤフー・ジャパンが占める。ソフトバンクの孫正義社長はヤフーが株式を手放す場合、競合他社の手に渡らないよう自ら確保したいと考える公算が大きい。

ヤフーが持つヤフー・ジャパン株の価値は86億ドル(約1兆500億円)に上る。

ヤフーはまた、マックス・レブチン取締役の辞任を発表した。オンライン金融会社アファームの最高経営責任者(CEO)としての職務に専念することが理由という。

●ソフトバンク孫氏、ヤフー・ジャパンめぐる1兆円超のジレンマ (2)

ブルームバーグ 2015/12/08

(ブルームバーグ):インターネット事業の売却を検討する米ヤフーが、資産価値1兆円超の日本のヤフー(ヤフー・ジャパン)株を手放した場合、ソフトバンクグループの孫正義社長は連結子会社のヤフー・ジャパンをめぐりジレンマに直面しそうだ。

ファイブスター投信投資顧問の大木昌光運用部長は、ヤフー・ジャパン株の売却が検討された場合、孫氏には、資金を調達して株式を取得する、アリババ・グループ・ホールディングなど友好的な取得者を見つける、市場で株が売られるのを認める-という3つの選択肢があると述べた。いずれの状況も孫氏にとって「よくない可能性が高い」という。

ソフトバンクは、ヤフー・ジャパン株式の36.4%を所有し、連結子会社化している。ヤフー・ジャパンの取締役のうち孫氏やニケシュ・アローラ氏、ヤフー・ジャパン社長の宮坂学氏らはソフトバンクの取締役でもある。一方、米ヤフーは35.5%の株式を保有する第2位株主で、7日終値で計算すると保有株式価値は1兆円超に上る。

売り上げ減少や市場シェア縮小に直面する中、米ヤフーのマリッサ・メイヤー最高経営責任者 (CEO)らは先週、取締役会を開いた。取締役会をめぐってはアリババ株を本体から切り離すスピンオフ計画の撤回や主力のインターネット事業売却を含む多くの選択肢を検討する見通しだと、事情に詳しい複数の関係者が事前に明らかにしていた。

携帯電話と連携

ソフトバンクの11月の発表によると、2015年4-9月期のヤフー・ジャパンの営業利益は1509億円で、ソフトバンク全体の22%にあたる。この数年は、国内通信事業に次ぐ稼ぎ頭となっており、ソフトバンクの携帯電話サービスとの連携も強化している。

いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、ヤフー・ジャパン株が売却された場合、「ソフトバンクとヤフー・ジャパンが買い戻すことになるだろう」と話した。他の株主が保有することになった場合、経営方針などに違いが生じる懸念があり、孫氏は事前に混乱を防ぐ必要があるという。ただ、世界的にポータルサイトの影響力が低下する中、「ヤフー・ジャパンの重要性はソフトバンクにとって低下している」とも指摘した。

・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

テロや移民問題で揺れるヨーロッパ。

こういう時ほど極右勢力が躍進する。実際、今回、フランスで極右が最大勢力になる気配。

そんなことで、詳しくニュースを見て確認し、記録した。

●フランス地方選 極右政党が躍進、テロ不安が追い風/CNN 2015.12.07

●仏与党、3区で地方選第2回投票進出を断念 極右議員の当選阻止へ/ロイター 12月7日

●仏右派、社会党と協力拒否 極右勝利の可能性高まる/長崎 12月07日

●仏州議会選 国民の不満、極右吸収で躍進 難民危機と高失業率/毎日 12月8日

●欧州、広がる極右支持 テロ不安取り込む 仏地方選で躍進/日経 12/8

今のフランスなどの状況について、2015年1月18日のブログでは、次のように整理したけれど、そのころから予想されていたこと。

⇒ ◆欧州、テロ拡散/指令役は国外か、ベルギーの摘発/仏新聞社襲撃テロで高まる「極右大統領」の現実味

★ニューズウィーク日本版★≪仏新聞社襲撃テロで高まる「極右大統領」の現実味 排外主義を掲げる極右政党「国民戦線」のルペン党首がフランスの大統領になる?≫

★英フィナンシャル・タイムズ紙★≪極右の国民戦線(FN)は、テロへの怒りに乗じることができるという意味で有利な立場にある・・・ある世論調査では、もしFNの現党首マリーヌ・ルペン氏がオランド氏と大統領選挙の決選投票に臨んだら、54%対46%でルペン氏がオランド氏を下すという結果が出ている。≫

・・・ふむふむ。今日は、議会の常任委員会。 ・・・ふむふむ。今日は、議会の常任委員会。

今朝の5時過ぎの気温は、なんと「マイナス 0.6度」。

まだ1時間ぐらいは、気温が下がり続けるだろう。防寒をしっかりして、ノルディックウォークには出かける。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●フランス地方選 極右政党が躍進、テロ不安が追い風

CNN 2015.12.07

(CNN) フランスで6日、地域圏議会選挙の第1回投票が行われ、極右政党の国民戦線(FN)が大きく支持を伸ばし、第1党に躍進しそうな勢いを見せている。130人の死者を出したパリ同時多発テロに対する憤りや移民政策に対する反発が追い風となった。FNのルペン党首はCNN系列局のフランス2に対し、今回の選挙結果は、同党が「フランスの第1党」であることを示したと語った。

ほぼ全ての開票を終えた時点で、得票は全国的にFNが首位に立っている。サルコジ前大統領が率いる中道右派・共和党がその後に続き、オランド大統領の中道左派・社会党は3番手。

最終的な結果は13日に行われる第2回投票で決定される。10%以上の得票を集めた党が2回目の投票に進める。

社会党は2つの選挙区で撤退を決めた。社会党支持者が共和党候補者へ投票することで、FNの議席獲得を阻みたい考え。一方、サルコジ氏は、社会党を有利にするために共和党が選挙区から撤退することはないとの考えを示している。

今回の地域圏議会選挙はパリ同時多発テロ後、初めての選挙だった。

パリ同時多発テロでは、過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」が犯行声明を出した。オランド大統領はISISを壊滅させると宣言し、ISISが実効支配しているシリアやイラクでの軍事作戦実施へ向けて国際的な取り組みを強化する考えを示している。

イスラム過激派による攻撃が増加するなか、難民が数十万単位で欧州に押し寄せている。難民の多くはイスラム教徒だ。こうした状況が、移民排斥や欧州連合(EU)からの離脱を掲げるFNにとって有利に働いた。

●仏与党、3区で地方選第2回投票進出を断念 極右議員の当選阻止へ

ロイター 2015年 12月 7日

[パリ 7日 ロイター] - フランス与党社会党の幹部は7日、東部の選挙区でも地域圏議会選挙の第2回投票に進出することを断念すると明らかにした。第1回投票で躍進した極右の国民戦線(FN)の勝利を阻止する狙いがある。

6日に行われた1回目の投票では、マリーヌ・ルペン氏が率いるFNが仏全土で高い得票率を獲得した。これを受けて社会党は3位に終わった北部と南東部の2選挙区で13日の第2回投票には進出しない方針を示していた。

社会党のジャンクリストフ・カンバデリス第1書記は7日、新たに東部のアルザス・シャンパーニュ・アルデンヌ・ロレーヌ地区で第2回投票から撤退すると述べた。

これら3選挙区ではいずれもサルコジ前大統領が率いる共和党とFNの一騎打ちとなる。

社会党幹部のブルーノ・ルルー議員は「われわれの候補者が引かなければFNが勝利するリスクが大きくなり過ぎる」と指摘した。

パリ同時攻撃への不安や過去最高の失業率、移民問題への不満を追い風にFNは支持を拡大。内務省によると、FNの得票率は開票率98%の段階で27.96%となった。

●仏右派、社会党と協力拒否 極右勝利の可能性高まる

長崎 12月07日

【パリ共同】6日投開票されたフランス地域圏議会選(2回投票制)の第1回投票で「移民排斥」などを掲げる極右、国民戦線(FN)が3割近くを得票して躍進したことを受け、サルコジ前大統領率いる右派、共和党はパリで対策会議を開き、オランド大統領率いる左派、社会党との協調を拒否する方針を決めた。

これまで地域圏議会選で勝利したことのないFNは第1回投票の結果、6地域圏で1位となり、このまま13日に第2回投票が行われれば複数の地域圏で勝利する可能性が高い。

第2回投票へ向け、社会党は3位以下となった地域圏から撤退し、共和党を支援する方針を示した。

●仏州議会選 国民の不満、極右吸収で躍進 難民危機と高失業率

毎日 2015年12月8日

【パリ賀有勇】フランスの州(地域圏)議会選挙(比例代表2回投票制)の第1回投票で「反移民」を掲げた極右政党、国民戦線(FN)が仏本土13州(コルシカ島含む)のうち6州の得票率で首位となった。テロで治安への不安が高まったことに加え、高失業率など国民の不満をFNが吸収した形だ。FNは本土全州で第2回選挙に駒を進めることになり、7日付パリジャン紙は「FNが押し寄せている」との見出しで報じた。

欧州で難民危機が起きた後の10月、ポーランドで保守系の新政権が誕生。11月にはクロアチアで国境審査の厳格化を求める最大野党が第1党となった。FN躍進は、欧州の右傾化を加速させる可能性がある。

マリーヌ・ルペン党首(47)が出馬した北部ノールパドカレー・ピカルディー州でFNは41%を獲得。サルコジ前大統領が率いる共和党を含む右派連合の25%、オランド大統領が所属する社会党を含む左派連合18%を大きく引き離した。同州はフランスの最貧地域で、移民に職を奪われたと感じる有権者の支持を得た。

ルペン氏は、FNの極右イメージを「無毒化」しようと大衆路線に転換。ユーロ圏からの離脱や、地方政府への権限移譲なども主張し、右派連合票の獲得に成功した。

テロへの不安が追い風になったとみられるが、社会党下院議員の男性秘書(30)は「失業率は約10%で高止まりしており、既存の大政党に失望し、FNに改革を求める人が増えている」と分析。テロがなくともFNが躍進していたとみる。

州議会選では、第1回投票の得票率が10%以上の党派が第2回投票に進む。第1回投票で得票率が5%以上10%未満の政党は、10%以上だった政党と連立を組み、第2回投票に進むことができる。

社会党は、大差をつけられた2選挙区で第2回投票への進出をあきらめた。ただ、次期大統領選で返り咲きを目指す共和党のサルコジ氏は第2回投票に向け「戦術的な連携はしない」と述べるなど、足並みはそろっていない。

●欧州、広がる極右支持 テロ不安取り込む 仏地方選で躍進

日経 2015/12/8

【パリ=竹内康雄】6日に実施されたフランスの地域圏議会選挙の第1回投票で、極右政党の国民戦線(FN)が躍進した。11月13日のパリ同時テロ後、有権者が抱く治安への不安を巧みに吸い上げた。難民の排斥など極端な主張を掲げる政党はフランス以外でも支持を集めており、テロをきっかけに極右の影が欧州全土に広がっている。

仏内務省によると、全国の得票率はFNが28%、サルコジ前大統領率いる共和党を中心とする右派グループが27%、オランド大統領が所属する社会党が23%だった。有権者の50%が投票を棄権した。FNは全13の選挙区のうち6つでトップに立った。右派グループは4つ、社会党は3つの選挙区で首位だった。

地域圏議会選はフランスで最も大きい単位の自治体の議員を比例代表方式で選ぶ。6日の第1回投票で10%以上の票を得た政党が13日の第2回投票に進み、トップとなった党が議長職を得る。

第2回投票があるため、現時点でFNの獲得議席数が決まったわけではないが、FNのルペン党首は投票締め切り後の記者会見で「FNはフランスの最大の勢力になった」と胸を張った。FNが複数の地域圏で初めて単独与党となるのが現実味を帯びている。

FNはテロを機に「難民にテロリストが混じっている」として難民受け入れの即時停止や国境の警備や出入国管理の強化を訴え、テロの恐怖が残る有権者の支持を引き付けてきた。一方、従来の主張であるユーロ圏離脱は「国民投票で決める」(ルペン党首)と後退させ、ソフト路線で右派の取り込みを図る。

既存政党は危機感を強めるが、足並みはなかなかそろわない。サルコジ前大統領率いる共和党は7日開いた対策会議で、第2回投票の対応を協議し、社会党と選挙協力はしない方針を決めた。

一方、社会党は複数の選挙区で第2回投票への進出を断念した。共和党など右派勢力を実質的に支援し、FNの伸長を阻止するためだ。カンバデリス第1書記は「FNの勢いを止めなければならない」と訴えた。

それでもルペン党首とめいのマリオン・マレシャル・ルペン氏が立候補した北部と南東部の選挙区はFNの得票率が40%を超え、右派と左派が共闘してもFNを抑えられるかは微妙な情勢だ。議会選は17年の大統領選前の最後の大型選挙。社会党の有力議員グラバニ氏はAFP通信に「ルペン大統領誕生は幻想ではなくなった」と語った。

バルス首相は投票前、「右派や左派の有権者は責任を果たす必要がある」と述べ、FNに投票しないよう呼びかけてきた。反難民や反ユーロを主張するFNは、寛容な精神で移民を受け入れ、欧州統合を進めてきたフランスの伝統的価値観を破壊する存在といえる。

ただ、バルス氏自身も欧州メディアに「これ以上、欧州に難民を受け入れられない」と述べるなど、世論を意識せざるを得ない状況にある。

欧州では反難民の動きが広がっている。10月にポーランドで保守系の最大野党が圧勝し、政権交代が起きた。11月にはクロアチアでも難民受け入れに慎重な最大野党が第1党になった。

極右台頭への警戒感から、欧州各国の首脳らからは過激派組織「イスラム国」(IS=Islamic State)への強硬発言も増えている。世論が極右になびかないようにするためにも、弱腰はみせられない。首脳らの発言はより過激になる傾向が強まっている。

| Trackback ( )

|

先日、会計検査院の「無駄の指摘」を概観した。

世の中、無駄があってもいい部分はたくさんあるけど、公金の使途に関してはそんなわけにはいかない。

ということで、今日は、他の方面の「無駄」を見て記録した。

●また年金機構のムダ遣いゾロゾロ 保険料で作った格安職員住宅がガラ空きのわけ/j-cast 2015/11/14

●日本の残薬が高齢者だけでも約475億円ムダに 8割は国民の保険料や税金/日本薬剤師会調査/ライブドアニュース 2015年11月13日

●税金の無駄使い?マイナンバー制への懸念 住基ネットの“いつか来た道”を繰り返すな/東洋経済 2014年12月17日

●「100歳の銀杯、税金のムダ」 厚労省事業、識者指摘/朝日 2015年6月23日

●大物政治家の地元で進む「ムダな道路計画ランキング」 ワースト1位は“安倍道路”/日刊スポーツ 2015.09.04

●NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった/日刊スポーツ 2015.08.27

●理化学研究所の無駄遣いが酷い! 税金で1000万円の高級家具を買っていたことが判明/ガジェット通信:2014.03.20

●政策変更に踏み込み予算の浪費減らせ/日経 2015/11/14

●1000兆円もの借金…日本経済が抱える2つのリスクとは/ライブドアニュース 2015年10月24日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●また年金機構のムダ遣いゾロゾロ 保険料で作った格安職員住宅がガラ空きのわけ

j-cast 2015/11/14

独身寮などの職員宿舎をめぐる日本年金機構の「ムダ遣い」ぶりが、次々にあぶり出されている。

すでに2014年度末時点で入居者ゼロの宿舎が13棟(計248戸)あり、このうち東京や千葉、沖縄などにある7棟(計170戸)は少なくとも3年以上入居者がいなかったことが判明。簿価15億円相当の事務所や宿舎が有効に活用されていないことが、会計検査院に指摘されている。

職員住宅の建設費、6年間で62億円強

民主党の「漏れた年金情報調査対策本部」と「厚生労働部門会議」は2015年11月5日、国会内で合同会議を開いた。繰り返される年金不祥事に関連して、入居者がいない年金機構の職員宿舎問題などについて、日本年金機構と厚生労働省、会計検査院、財務省、総務省から説明を聞いた。

それによると、1998~2003年度に竣工した同機構の職員宿舎の建設費や土地購入費の総額に年金保険料62億円強が充てられていたことがわかった。

また、会計検査院から「使わないのであれば国庫に返納すべき」との指摘を受けて検討することになっている国庫返納について、同機構はこれまで、総務省や財務省と連携して検討するなどと説明していたが、この日の合同会議では、同機構と厚労省が独自に判断していることも明らかになった。民主党は同機構に対して早急な対応をあらためて求めた。

職員宿舎の建設などに充てられた「62億円」の年金保険料について、日本年金機構は「1997年の財政構造改革推進に関する特別措置法に基づき、臨時措置として充てています」と説明。「ルール通りに対応しています」と話し、問題はないという認識のようだ。

一方、同機構が現在保有する、入居者がいない職員宿舎はどれも社会保険庁時代に建てられた物件。新たに建設された職員宿舎とあわせても、入居率は66%というから、空き部屋は少なくない。

たとえば、民主党の「漏れた年金対策本部」が2015年10月に視察した千葉市幕張にある独身寮(42戸)は、大型ショッピングセンターが近く、交通の便もよい好立地だが、風呂・トイレが共同で築年数も46年と古いことから、2010年11月から約5年間、入居者はゼロだ。しかも、家賃は驚くことに月額1601円と破格だ。

民間家賃の7割補助を4000人が受けている

同機構が全国に保有する職員宿舎207棟のうち、入居者ゼロは2014年度末で13棟ある。このうち、東京都東久留米市の独身寮の家賃は月額1128円。職員が実際に住んでいる宿舎でも、東京都昭島市の独身寮は1984円、同武蔵野市の独身寮も家賃は2244円だ。世帯向けの職員宿舎(60平方メートル前後)の家賃も、ほとんどが数千円台から1万円台という激安物件とされる。

ちなみに、武蔵野市周辺の独身向け(1DK)の家賃は5万円台が主流。築30年ほどのアパートでさえ5万円を超えている。東久留米市や昭島市でも4万円台だ。おそらく、東京都内で1000~2000円台などという家賃の住まいは、どこを探してもないだろう。

これだけ多くの空き部屋があるにもかかわらず、職員宿舎に入居していない職員は家賃の7割を補助してもらって、一戸建て住宅やマンションに住んでいる。家賃補助(住宅手当)の総額は年間13億円(2014年度)。支給を受けている職員は4000人(15年4月時点)で、これは全職員(1万880人、正規職員14年度定員)の36.8%にものぼるのだ。平均支給額などは公表していないという。

会計検査院の指摘によると、3年以上入居者ゼロの職員宿舎の価格は帳簿上で約15億円。ほかにも入居者がほとんどいない職員宿舎が複数あるから、同機構の「ムダ遣い」は計り知れない。

その一方で、日本年金機構には年間2826億円(2014年度予算)もの運営費交付金が投入されている。職員の給与や職員宿舎の運営費や家賃補助も、この交付金で賄われている。その交付金は、国庫財源と年金保険料を財源にしている、つまり国民の税金だ。

年金のムダ遣いについては2007年の「消えた年金問題」のとき、ゴルフ用具やカラオケセットの購入に使われていたことが発覚し、世の批判を浴びたことが記憶に新しいところ。

●日本の残薬が高齢者だけでも約475億円ムダに 8割は国民の保険料や税金/日本薬剤師会調査

ライブドアニュース 2015年11月13日

日本薬剤師会が飲まないままとなっている残薬について調査した

在宅の75歳以上の高齢者だけでも、年間およそ475億円分にのぼると推計

高齢者以外でも精神科や小児科の患者で残薬は多くなりがちだという

あなたの家にもある?日本で475億円以上の薬がムダになっているらしい

残薬が出る原因って、何?

医療機関などでもらったにもかかわらず飲まないままとなっている残薬。日本薬剤師会の調査では、在宅の75歳以上の高齢者だけでも残薬は年間およそ475億円分にのぼると推計されたそうです。今年になって新聞やテレビで特集されたことで話題になり、関心も高まっています。薬代の7、8割は医療費として国民の保険料や税金から出されているので、残薬がこれほど膨大な量あるというのは大きな問題ですよね。そこで、残薬が出る原因は何なのか、また、対策や解決策はあるかなど残薬問題について、医師の山田洋太先生に話を伺ってみました。

■ 残薬が増える原因・・・・・・・(略)・・・

●税金の無駄使い?マイナンバー制への懸念 住基ネットの“いつか来た道”を繰り返すな

東洋経済 2014年12月17日

12月14日に投開票された衆議院総選挙の前後に、実は動きがあった国の大規模プロジェクトがある。2016年1月に運用が開始されるマイナンバー制だ。システム構築の一般競争入札が不調に終わっていたのだが、解散のどさくさに紛れて大きなニュースにならなかった。「仕様が未確定なうえ、受注者の負担が大きい」のが原因という。税金の無駄遣いになる懸念もある。

マイナンバーが必要になったワケ

そもそもマイナンバーとは何か。さまざまな行政事務はそれぞれ個人を特定づける番号がある。基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号などだ。これを1人の個人の側からみると、それぞれの番号はまったくバラバラ。そこで個人1人1人に固有の番号を「マイナンバー」として付与して、それをさまざまな行政事務にかかわる番号に関連づけて整理することで、住基ネットを通じて横断的なサービスが受けられるようになる。

マイナンバーとして各個人に割り当てられる番号は12ケタ。地方自治体が保有する氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金といった個人情報を照会する。個人が希望すれば顔写真付きのICカードも交付されるので、「身分証明書としても使えます」と行政側はうたい文句にしている。

「1000兆円を超える国の借金を補填するため、国民の預貯金を捕捉するのが最終的な狙いなのか」という見方はうがち過ぎとしても、国の情報は秘密、個人の情報は丸裸ということになりかねない。

マイナンバーの導入スケジュールは2013年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている。(1)2015年10月から個人番号の通知、(2)2016年1月から個人番号の利用開始、(3)2017年1月から国機関で情報連携、(4)2017年7月から自治体を含めた公的機関での連携利用――と、段階的に利用が拡大される方向だ。

●「100歳の銀杯、税金のムダ」 厚労省事業、識者指摘

朝日 2015年6月23日

100歳のお祝いに銀杯を贈るのはやめて――。税金の無駄遣いがないか外部の有識者がチェックする「行政事業レビュー」で22日、厚生労働省の高齢者向け事業に有識者が「抜本的改善が必要」と判断した。

この事業は1963年度に約150人を対象に始めた。2014年度には約3万人になり、予算額は1人8千円ほどで計2億9800万円に上る。

毎年3月に翌年度の対象者数を見積もるが、死亡などで実際の贈呈数は下回っている。14年度は3万1500個を準備し、2143個が残った。裏面にその年の老人の日の年月日を刻印するため、余った分は鋳造し直す必要があるという。

高齢者福祉への国民の理解を深める目的があり、厚労省はこの点で効果的かどうかレビューの対象に選んだ。だが、大学教授ら有識者からは「この程度の話は省内で責任持って決めて欲しい」「重要度の低い事業で我々の時間を無駄に使わないで」といった不満が相次ぎ、1人が退席する事態に。結局、とりやめを進言した。厚労省は「ご意見を真摯(しんし)に受け止め検討するとしか言えない」としている。(蔭西晴子)

●大物政治家の地元で進む「ムダな道路計画ランキング」 ワースト1位は“安倍道路”

日刊スポーツ 2015.09.04

大きな話題となっている新国立競技場の建設費問題。オスプレイをはじめ、増額する一方の防衛費。「税金だから」といってムダ遣いが横行するケースは数多い。そんな税金のぼったくり事業の数々をジャンル別にランキングで発表!

◆有力政治家の地元で巨大な道路開発が進行中!<道路>

山陰自動車道

安倍晋三首相の地元山口でも過疎地域の日本海側に山陰自動車道建設計画が進む。総事業費は約4500億円

「大物政治家(族議員)の地元にはムダな公共事業がある」という傾向が全国各地にある。

日本海の過疎地域に建設される「山陰自動車道」(山口県美祢~鳥取市)はその典型だ。この道路は安倍晋三首相の父、晋太郎氏の生まれ故郷・長門市を通るルートになっている。

未開通区間の総事業費だけで約4500億円にも及ぶ。

同じく大物政治家である石破茂地方創生大臣の地元にも、“石破道路”がある。自らが「推進議員連盟会長」を務めている「山陰近畿自動車道」(鳥取市~京都府)だ。

“安倍道路”こと山陰道と同様、日本海側の過疎地域を通るため、交通量はたかが知れており、費用対効果が乏しいのは明らかだ。それでも、未開通区間の総事業費が約6000億円の高速道路計画を推進しようとしている。

最近、安倍政権内で存在感を増している大物族議員の二階俊博・元経産大臣の地元では、過疎地域が多い紀伊半島を一周する高速道路計画が進んでいる。未開通区間の総事業費は約4600億円。

福岡県豊前市でみかんを50年作り続けてきた岡本栄一氏はこの計画が浮上して以降、みかん園を迂回する代替案を提案、見直しを求めてきた。事業費は約1000億円でアクセス道路などの関連事業費を入れると約2200億円だが、「山側にルート変更をすれば、橋梁や盛土量が減って工事費用が半減可能。それなのに高速道路会社は見直そうとしなかった」(岡本氏)と語る。

現地調査をした東京都市大学名誉教授の青山貞一氏(公共政策)も「岡本さんの代替案は経済面でも環境面でも合理的」と批判する。

全国各地で、こうした採算性の怪しい道路建設が進んでいるのだ。

【道路関連事業 ワースト5】

1位:山陰自動車道

日本海の過疎地域に中国地方で3本目となる高速道路を建設。未開通区間の総事業費は約4500億円。安倍晋太郎氏の生まれ故郷・長門市を通り、“安倍道路”と呼ばれている

2位:山陰近畿自動車道

鳥取市が起点で日本海側の過疎地域を通り、費用対効果が乏しい。未開通区間の総事業費約6000億円。石破氏が「推進議員連盟会長」を務め、“石破道路”と呼ばれる

3位:紀伊半島一周道路

過疎地域が多い紀伊半島を一周する高速道路計画。地元議員の二階俊博・元経産大臣が推進。未開通区間の総事業費約4600億円。「命の道路」と防災目的を強調

紀伊半島一周道路

大物族議員の二階俊博・元経産大臣の地元で進む紀伊半島一周道路計画

4位:東九州自動車道

高速道路がみかん園を縦断。「代替案(山裾ルート)は半額でできる」とみかん農家は訴えてきたが、高速道路会社は無視。そして7月14日、強制代執行(土地収用)に踏み切った

5位:中部横断自動車道

八ヶ岳や南アルプス、富士山が見える景観を破壊する道路計画に地元住民や観光業者らが反対。予定地に推進派の北杜市長や山梨県議らの土地があることが判明

●NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった

日刊スポーツ 2015.08.27

大きな話題となっている新国立競技場の建設費問題。オスプレイをはじめ、増額する一方の防衛費。「税金だから」といってムダ遣いが横行するケースは数多い。

◆NHK、余った“皆様の受信料”でムダ遣い&贅沢三昧

NHK社屋

建て替えに巨額の資金を必要とする?NHK社屋

厳密に言えば税金ではないが、「国民から徴収した受信料」で経営しているNHKも、ムダ&ぼったくりの温床だ。先月、NHKは社屋の建て替えを発表、その莫大な建設費が問題となった。その額、3400億円。六本木に移転したテレ朝の社屋の建設費500億円の実に7倍近くという規格外の建設費。元NHK職員で現在は「NHKから国民を守る党」代表で船橋市議会議員の立花孝志氏は、「初めに3400億円使うことありきでソロバンを弾いた」のだと指摘する。

「NHKは累積黒字が2000億円もあり、国会でも問題となって受信料の10%値下げを行うはずだったのですが『不景気で契約率の低下もある』と7%の値下げにとどめたのです。ところが’11年度は223億円の黒字。受信料値下げを避けるため、長期計画になかったものが急浮上してきたのが、社屋建て替えです。それを口実に、値下げへの圧力を回避しようとしているのです」

立花氏は「そもそも建て替えの必要性も疑問」と語る。

NHK籾井会長

3400億円の必要性を主張するNHK籾井会長

「大阪府庁舎のように戦前から使っている建物はほかにもあるし、今まで免震強化はまったく計画になかったのに、建て替えとともに免震強化が突然言われるようになった。仮にそれが必要だとしても、3400億円もいらないはず。番組制作設備、送出・送信設備などを、必要性のあるなしにかかわらず、高額なものを新たに買い揃えることによって、建て替えの予算を膨らましていったのでしょう。

NHKはもともとコスト意識が希薄なのです。例えば、番組を作る際も予算の枠内ではなく、言い値で番組を作れてしまう。それでも予算を使い切るのは大変だから、余ったお金で職員給与を高くする。NHKの職員の平均年収は1800万円です。今どき非常識なほど高い。籾井会長が仕事ではなくゴルフに行ったハイヤー代を経費で落としたことが問題になりましたが、その程度の経費の不正使用はNHK内では常態化しています。

そこまでして余っているお金を使うくらいならば、受信料の値下げという形で視聴者に還元すべきなのですが、どんな使い先であっても自分たちで使ってしまおう、という発想なのです」

あり余る予算の使い道に苦心するNHKだが、その一方で強引な受信契約の取り次ぎや受信料の取り立てが問題になっている。表向きには「皆様の受信料で成り立っている」と言いながら、陰ではこうしたムダ遣いが横行しているのだ。

【NHK関連事業 ワースト5】

1位:NHK社屋建て替え

番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある

2位:NHK受信契約営業予算

NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問

3位:NHK職員の人件費

NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上

4位:独占放送権料

NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送していたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う

5位:NHK番組の記念品

番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告も

●理化学研究所の無駄遣いが酷い! 税金で1000万円の高級家具を買っていたことが判明

ガジェット通信:2014.03.20

今STAP細胞関連で話題の独立行政法人理化学研究所(以下、理研)が過去に驚くべき高級家具を購入していたことが判明。その家具はイタリア高級家具カッシーナの物で2011年の3月18日に487万2000円で購入している。

具体的な名目は次の通り。

幹細胞研究開発棟2Fセミナー室等什器類 平成23年3月8日 (株)カッシーナ・イクスシー 4,672,500

幹細胞研究開発棟2階交流スペース及び居室用什器 平成23年3月18日 (株)カッシーナ・イクスシー 4,872,000

467万2500円と487万2000円のカッシーナ家具を分割購入していることが判明。計954万4500円のカッシーナ家具を購入していた。理研といえば国民で税金で運営している法人である。その税金を研究費とはほど遠い数百万円の家具に使い込む理研。

年度末ということもあり、余ったお予算をこれらカッシーナに投じたともみることができる。また同年3月2日には談合が行われていたという情報も入っている。しかし聴取の結果「一部の対象者から事情聴取はできていないが、概ね完了した現段階で、談合が行なわれた事実、不正が行なわれた事実等は認められていない」という結論を出している(下記URL参照)。

表向きは「一般競争入札」と入札している形を取っているが、それで数百万円のカッシーナに決まった経緯などが理解できないのである。1000万円あれば研究機材に回すのが普通だろう。一般競争入札で数百万円のカッシーナでなければいけない理由はないはず。

今回のSTAP細胞問題がなければこの問題も浮上しなかっただろう。3年前の物まで掘り起こされてしまったが果たしてちゃんと調査するのだろうか?

●政策変更に踏み込み予算の浪費減らせ

日経 2015/11/14

先進国のなかで最も財政事情の悪い日本は、一銭たりとも予算の無駄遣いが許されない。

会計検査院が国の2014年度決算の検査報告をまとめた。不適切な経理処理は570件、金額では約1568億円にのぼった。補助金の不正受給などの悪質な例が後を絶たない。

日本スポーツ振興センターでは、白紙撤回された新国立競技場の設計業務をめぐる契約手続きの不備が明らかになった。理化学研究所では、不適切な入札で業者を指定し高級家具を購入していた。

政府・与党は会計検査院の報告を深刻に受け止め、問題のある支出をさらに洗い出すべきだ。

会計検査院のあり方にも注文したい。国民の税金が予算や法律に従って適切に処理されているか、事業が効率的に運営されているかを検査する重要性は変わらない。

しかし、税金の浪費を根本からなくすには、支出の根拠となっている制度や政策が妥当か否かの評価にもっと踏み込むべきだ。

たとえば検査報告は、完成時に4車線を予定している高速道路などの高規格幹線道路が暫定的に2車線で利用され、中央分離帯がないことで事故が多発している実態を取り上げた。

もしも需要が乏しいならば、2車線道路に計画を変更して安全対策を講じ、将来の財政支出を圧縮するよう提言すべきだった。

こうした中で、国の予算の使途を点検する行政事業レビューが11~13日に実施された。

教育分野では、全国の公立中学・高校の英語教員の人件費に年3100億円程度が投じられながら高校3年生の英語力が低迷し、教員の英語力そのものも目標にほど遠い現状が議論になった。

河野太郎行政改革相が「これだけ成果があがらない事業も珍しい」と発言したのは当然だ。地方創生や雇用などの分野でも成果の乏しい事業が浮き彫りになった。

政府内では総務省による行政評価・監視、財務省の予算執行調査もある。行政事業レビューを含めた取り組みをバラバラに実施するだけでは、各省庁が小出し・後出しの改善策を繰り返すだけだ。

大事なのは、国全体として予算無駄遣いの点検に注ぐ力を結集し、時代遅れの制度や政策の抜本的な見直しにつなげることだ。もしも無駄探しのフリをしているだけならば、財政健全化はさらに遠のいてしまうだろう。

●1000兆円もの借金…日本経済が抱える2つのリスクとは

ライブドアニュース 2015年10月24日 週刊ポスト2015年10月30日号

ざっくり言うと

1000兆円もの借金がある日本経済が抱える2つの「ロス」を経済学者が解説

様々な経済活動の断絶につながってしまう「倒産」のリスクが日本にはある

借金をすることで、逆に無駄遣いをしてしまう可能性も潜んでいるという

日本は1000兆円の借金大国 そもそも借金はなぜ悪いのか?

日本は1000兆円もの借金があるが、今後の日本経済は本当に大丈夫なのだろうか。経済学者で投資家の小幡績氏が解説する。

* * *

日本は借金大国といわれています。政府部門の借金は国と地方を合わせて1000兆円、国の負債だけで800兆円にも達しています。これは世界最高水準であり、歴史的に見ても世界大戦時などを除けば前例のない水準です。

普通は「すぐに借金を減らさなければ!」となるはずです。ただ、そもそも借金はなぜ「悪い」のかを考えてみましょう。

「借金は返すべき」という倫理観を別にすれば、実は経済学的には借金がいけない理由はありません。ただ、借金に伴う「ロス」は存在するのでそれが問題になります。借金に伴うロスとは何でしょうか?

第一に倒産リスクです。倒産は、借金の利子などを払えなかった場合に起きますが、非効率です。倒産すると、様々な経済活動が断絶します。カネを貸した方は取り返そうとしますから、経済活動をストップさせてとにかく現金化できるモノは現金化しようとします。

本来、たとえばスーパーなどの企業が倒産した場合は、営業を続けながら新しいスポンサー(=買い手)を探した方がいいのですが、それができないときもあります。倒産しそうとなると、多くの取引相手が不安になって商品を納入しなくなったり、融資を引き上げたりするので、普通に効率的な営業が続けられなくなってしまいます。

国の倒産リスクも同じで、倒産しそうだとなると誰もお金を貸してくれなくなります。たとえば日本の場合、毎年の支出の半分近くを借金でまかなっていますから、新たな借金ができなくなれば、国の財政は回らなくなります。そうすると、それまで続けてきた政策が実行できなくなります。年金や公務員の給与支払いを減額、延期したりせざるを得なくなります。

第二の「ロス」として、借金をすることで逆に無駄遣いをしてしまう可能性があります。借金とは他人のカネです。返さなければ貸した人は怒るでしょうが、払えないと開き直ってしまえば、それで終わりにできます。その人から二度と借金できなくなりますが、別の人は貸してくれるかもしれません。

「財政破綻」といわれるギリシャ問題とはそういう話です。もう、普通の投資家はギリシャ国債を買ってくれませんが、EUなどがカネを貸してくれる可能性はあります(ただし、EUとしても「これで最後だ」という気持ちですから、ギリシャの行動を入念にチェックするでしょう)。

仮に確信犯的に借金を踏み倒すつもりだったり、確信犯でなくとも、「お金が足りなくなればまた借りればいいや」と思っていたりしたら、自分のお金よりも安易に使ってしまう可能性があります。

国の場合でいうと、集めた税金から支出する場合は、無駄遣いに対して納税者が抵抗します。だから、使い方について国民全体の納得を得なければいけません。結果、無駄な支出はしにくくなります。

それに対し、借金が元手であり、別の人がまた簡単にお金を貸してくれるという場合はどうでしょうか。手元にあるお金をバラ撒けば喜ぶ人はいますから、無駄遣いが多くなってしまうリスクがあるのです。

一方で、借金にはメリットもあります。たとえば支出をするべきなのに、そのお金が集まらないときがそれにあたります。景気が極端に悪くなって税収が一時的に大きく減少した場合などには、するべき支出をまかなう収入が得られません。このようなときは、借金をして支出をした方が国民の生活のためにも、経済のためにも良くなります。

| Trackback ( )

|

土日と名古屋で開催の講座を終えて戻ったら、「日中韓」の首脳会談の話題が流れていた。そこで、気分転換に、どんな報道がされているかを見た。

朝日★《日中韓の枠組みはもともと、3カ国の関係が悪い時でも毎年、首脳が集まって協力を話し合える場として始まった。ところが、歴史認識問題がこじれ、領土問題で対立が激しくなると機能を停止。今回、開催にこぎ着けたものの、曲折の連続だった。》

産経★《安倍晋三首相、李克強首相ともに首相就任後初の訪韓だったが、韓国側の“もてなし”の度合いは異なっていた。李首相には10月31日に朴大統領との夕食会が用意されたが、安倍首相には予定されていない。》

ハンギョレ新聞 ★《しかし、その裏側には、3カ国間の緊張と対立、意見の相違が如実に現れる。3カ国首脳がそれぞれ言いたいことは強調して、言いたくないことについては発言を控えた形だ。共同宣言の関連文言に、3カ国首脳の意志がどのぐらい込められていたについて疑念を抱かざるを得ないのも、そのためだ》 《李克強首相は会談の冒頭で「残念ながら、私たちはこのように近い3カ国なのに、一部の国と国の間でより深く理解していないことが残念だ」と述べた。李克強首相は共同記者会見でも「周知の問題で、3カ国の協力のプロセスが過去3年間、妨げられてきた」とし「歴史問題は、政治的な相互信頼の前提条件」だと重ねて強調》

毎日★《中国は13年秋から、米オバマ政権の「アジア回帰」政策に対抗するため、日韓を含む周辺国を重視する戦略を取り始めた。同年12月の安倍首相による靖国神社参拝で大きくつまずいたが、その後の日中関係は、徐々に回復基調となった。韓国も今春から、日韓関係の改善を望む米国の圧力を背景に、歴史問題と経済、安保を切り分ける「2トラック政策」に転換した》 《会談冒頭、李氏や朴氏は「こんなに近い国であっても一部の国の間では深い理解が成り立っていない」などと、歴史問題などでの日本の姿勢を暗に批判した。安倍首相はその後の会談の中で「特定の過去にばかり焦点を当てる姿勢は生産的ではない」と応酬。日中韓3カ国における問題の根深さを改めて示した。》

・・・と、講座の準備のことから頭を切り替えて、今週は別の仕事。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●歴史認識、なお温度差 3年半ぶりの日中韓首脳会談

朝日 2015年11月2日

3年半ぶりに開かれた日中韓首脳会談で、3カ国の首脳はこの枠組みの「正常化」を宣言したが、日本と中韓両国の間に横たわる歴史認識の問題も改めて浮き彫りになった。不協和音が消えない日中韓の枠組みは、強い発信力を持てずにいる。日中、日韓二国間の課題の解決も見通せないままだ。

1日午後の韓国大統領府(青瓦台)。3年半ぶりに日中韓首脳会談が始まると、李克強(リーコーチアン)中国首相が「一部の国の間でいまだに深い理解が成り立っていない」と突っ込んだ。

朴槿恵(パククネ)韓国大統領も3カ国の協力を進める方法に触れ、「まず、歴史を直視し未来を志向する精神です」と述べた。

これに対し、安倍晋三首相は「特定の過去にばかり焦点を当てる姿勢は生産的でない」と強調した。日本政府関係者は「(戦前の)日本での事象にフォーカスをあてた批判が度々繰り返されてきたことを踏まえての発言だ」と説明した。

会談後に発表した「北東アジアの平和と協力のための共同宣言」は経済や環境、教育など56項目の具体策を掲げたが、既存の政策の踏襲や構想段階のものばかり。3カ国の現状を「経済的相互依存と政治安保上の葛藤が併存している」と認めざるを得なかった。

日中韓の枠組みはもともと、3カ国の関係が悪い時でも毎年、首脳が集まって協力を話し合える場として始まった。ところが、歴史認識問題がこじれ、領土問題で対立が激しくなると機能を停止。今回、開催にこぎ着けたものの、曲折の連続だった。

今回、韓国が日中韓首脳会談の開催を発表したのは9月2日。だが、それ以降、李首相の訪韓をアピールしたい中国、慰安婦問題を巡る対立から日韓首脳会談の同時開催への踏ん切りがつかない韓国など様々な思惑が交錯し、事前協議はほとんど進まなかった。安倍首相の周辺も会談前から「会談を開くこと自体が成果だ」と説明せざるをえなかった。

3カ国が政治分野の成果として期待をかけていたのが、核開発反対で一致する北朝鮮問題だった。韓国政府は、2008年12月以降開かれていない、北朝鮮核問題を巡る6者協議の早期再開を目指している。

ただ、共同宣言では「意味のある6者協議の早期再開」という表現に落ち着いた。「対話のためには、北朝鮮による具体的な非核化措置が必要」とする米国に配慮したとみられる。

米韓関係筋によれば、韓国政府は10月の米韓首脳会談で「6者が無理なら、北朝鮮を除く5者協議を開きたい」と提案した。北朝鮮に近い中ロの参加を嫌った米国が、逆に日米韓協議を主張。今度は、歴史認識問題で日本と対立する韓国が「日中韓、日米韓、米中韓の枠組みで推進する」と中国を加えるよう主張し、結論が二転三転した。

安倍首相は共同記者会見で、「非核化に向けた具体的な行動をとるよう3カ国で連携し、北朝鮮に強く促していくことを首脳レベルで確認できたことは大きな成果だ」と強調した。

ただ、共同宣言は「北朝鮮」ではなく「朝鮮半島の核兵器開発に断固反対する」という表現を使った。北朝鮮の反発を恐れる中国に配慮したとみられる。

安倍首相は会見で「3カ国は地域の平和と繁栄に大きな責任を共有している」と指摘した。この「地域」には、中国が人工島を埋め立て、米国が艦艇を派遣している「南シナ海」も含むのか。日本政府関係者は「日本側としては、そういう(南シナ海を含むとの)思いを持って発言している」と説明した。(ソウル=牧野愛博、鶴岡正寛)

●【日中韓首脳会談】韓国、日中首脳のもてなしに差 安倍首相は“実務訪問”で食事会なし

産経 2015.11.2 00:15

【ソウル=藤本欣也】「歴史を直視し未来を志向する」。日中韓首脳会談の議長国、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領は1日の会談でこう強調して、日本を牽制(けんせい)した。一方で中国に配慮し、南シナ海問題を議題として取り上げるのを避けた。

ただ、会談全体でみると、自らの実績にもなる「3カ国協力の完全回復」(共同宣言)という「未来志向」に重点を置いており、日本に一定の配慮を示したのも事実。「歴史直視」の舞台は2日の日韓首脳会談となりそうだ。

「北東アジア地域の平和と繁栄の重要な枠組みである3カ国の協力体制が復元された歴史的意味は大きい」

朴大統領は1日の共同記者発表でこう自賛した。安倍晋三首相、李克強首相ともに首相就任後初の訪韓だったが、韓国側の“もてなし”の度合いは異なっていた。李首相には10月31日に朴大統領との夕食会が用意されたが、安倍首相には予定されていない。韓国側は「李首相の訪韓は『公式訪問』という位置付けで、安倍首相は『実務的な訪問』にすぎない。差があるのは当然」との立場だ。

それだけに、会談における朴大統領の安倍首相への配慮が目に付いた。中央に立っていた朴大統領が記者発表終了後、まず声を掛けて握手を交わした相手は安倍首相だった。会談の発言でも「韓、日、中」と3カ国を呼ぶ際に日本を中国より先に呼んだ。日本政府関係者は「来年の議長国が日本だからではないか」との見方を示している。

●クローズアップ2015:3年半ぶり日中韓首脳会談 「関係安定」思惑一致

毎日新聞 2015年11月02日

約3年半途絶えていた日中韓首脳会談が再開し、3首脳は再び、定例化と、来年の日本開催で合意した。日中韓3カ国がそれぞれの思惑で、日中、日韓関係で抱える懸案を脇におき、「枠組み」の復活を優先させた形だ。ただ、中国は沖縄県・尖閣諸島の領有権や南シナ海の海洋進出、韓国は従軍慰安婦問題など、懸案が解決する見通しはたっておらず、不安定さが残る外交関係をどう立て直すのかが問われる。【ソウル小田中大、石原聖、米村耕一】

◇経済・対米、念頭に

「多くの困難があったが、首脳会談再開への外交努力の末、3カ国協力の復元が成し遂げられ、議長国として大変うれしい」

1日午後、韓国ソウルの青瓦台(大統領府)。日中韓首脳会談を終えた議長国・韓国の朴槿恵(パククネ)大統領は、安倍晋三首相、中国の李克強首相との共同記者発表で会談の意義をこう強調した。

続いて発言した安倍首相が「3年半ぶりに3カ国の首脳によるサミットが開催されたことは画期的なことだ。胸襟を開いて大変率直に意見交換ができた」と述べ、李氏も「3国指導者の会談は、東アジア地域の平和と安定と3国の国民の福祉にとって重要な意義がある」と指摘。3首脳がそろって日中韓の枠組みの有効性をアピールした。

朴氏は1日夜の3首脳の夕食会でも「『雨降って地固まる』という言葉は3カ国で似たような意味で使われている。3カ国の信頼と協力を雨が降った後の地(面)のように強固なものにできると思っている」と連携の重要性を改めて強調した。

日中韓首脳会談が2012年5月を最後に3年半も途絶えるきっかけとなったのは、同年8月の韓国の李明博(イミョンバク)大統領(当時)の島根県・竹島上陸と、翌9月の日本による尖閣諸島の国有化だ。尖閣国有化は日中関係、竹島上陸は日韓関係の悪化へとつながった。

しかし、中国は13年秋から、米オバマ政権の「アジア回帰」政策に対抗するため、日韓を含む周辺国を重視する戦略を取り始めた。同年12月の安倍首相による靖国神社参拝で大きくつまずいたが、その後の日中関係は、徐々に回復基調となった。韓国も今春から、日韓関係の改善を望む米国の圧力を背景に、歴史問題と経済、安保を切り分ける「2トラック政策」に転換した。

最終的に日中韓首脳会談の再開を決定的にしたのは、今年8月に安倍首相が出した戦後70年談話に対する中韓両国の評価だ。「痛切な反省」「おわび」の文言を盛り込み、従軍慰安婦問題にも間接的に言及した談話の内容は、両国にとって受け入れ可能なものだった。また中国にとっては、今年に入り、国内総生産(GDP)が政府の成長率目標を下回るなど経済の減速傾向が顕著となったことに加え、東シナ海や南シナ海への海洋進出を巡り米国との間で緊張が高まったことも、3カ国の協力の必要性を浮かび上がらせた。

一方、日本側には、日中韓首脳会談を中国、韓国との2国間会談を行うための「理由付け」として活用したいとの思惑があった。実際に今回は韓国が議長国だったため、安倍首相は12年12月の第2次安倍政権発足後、初の訪韓となり、2日には朴氏との初の首脳会談も実現する。外務省幹部は、日中韓に合わせて日韓を実現するのが「一番自然な形だった」と解説する。再定例化の合意で、来年の日中韓首脳会談に合わせて李氏と朴氏が初来日する可能性も高まる。日本側は、今後の両国との相互訪問の再開に向けた足がかりにしたい考えだ。李氏の来日が「習近平国家主席の来日につながる」(外務省幹部)との見方もある。

◇「歴史・安保」なお応酬

会談冒頭、李氏や朴氏は「こんなに近い国であっても一部の国の間では深い理解が成り立っていない」などと、歴史問題などでの日本の姿勢を暗に批判した。安倍首相はその後の会談の中で「特定の過去にばかり焦点を当てる姿勢は生産的ではない」と応酬。日中韓3カ国における問題の根深さを改めて示した。

日中韓首脳会談の枠組みは、政治的に難しい問題が起きたときでも継続することで地域を安定させる意味がある、というのが日本の立場だ。一方、中国側はその意義を理解しつつも、南京大虐殺に関する資料の世界記憶遺産登録などの歴史問題、尖閣諸島の領有権を巡る問題、東シナ海のガス田開発問題など容易に妥協できない懸案を抱える。従軍慰安婦問題などで日本とやり合う韓国も同様だ。

中国外務省によると、李氏は1日開催された安倍首相との日中首脳会談で「歴史問題は中日関係の政治基礎と13億の中国人民の感情に関わる」と強調。「軍事安全領域でアジアの隣国の関心に配慮することを希望する」と求め、歴史や安保の分野で日本をけん制した。

李氏は共同記者発表で、枠組み維持のために「政治的な相互信頼の水準を向上させる必要がある」とも述べ、そのためには「歴史問題を含む重大課題においてコンセンサスを形成すること」が重要だと強調した。

共同宣言作成で日本は「再定例化」を盛り込むよう強く要求。安倍首相は会見で「来年は日本が主催する」と述べた。しかし、過去の成果文書に盛り込まれたことのある「次回開催国」は今回、記載はなく「2016年は日本が議長国を引き受けることを期待する」との表現にとどまった。首脳の訪日に対するハードルが高い中韓と日本の温度差が反映された可能性がある。

定例化が今後も長く定着するかどうかは日中、日韓の2国間関係でそれぞれが懸案事項をうまく管理し、信頼感が醸成されるかにかかっていると言えそうだ。

●朴大統領「北朝鮮の非核化」、安倍首相「拉致問題の解決」...李克強首相は「歴史問題の解決」

ハンギョレ新聞 2015.11.02

朴槿恵(パク・クネ)大統領と李克強・中国首相、安倍晋三・日本首相が1日、3年半ぶりに第6回3カ国首脳会談を終えて発表した「北東アジアの平和協力のための共同宣言」は、前文と56カ項、13ページの膨大な分量だ。共同宣言の前文に明記された通り、「3カ国の協力強化が3カ国の間における2カ国関係及び北東アジア地域の平和と安定、繁栄に寄与するという認識を共に」した結果だ。 朴槿恵(パク・クネ)大統領と李克強・中国首相、安倍晋三・日本首相が1日、3年半ぶりに第6回3カ国首脳会談を終えて発表した「北東アジアの平和協力のための共同宣言」は、前文と56カ項、13ページの膨大な分量だ。共同宣言の前文に明記された通り、「3カ国の協力強化が3カ国の間における2カ国関係及び北東アジア地域の平和と安定、繁栄に寄与するという認識を共に」した結果だ。

しかし、その裏側には、3カ国間の緊張と対立、意見の相違が如実に現れる。3カ国が絡み合った日本軍慰安婦被害者の問題をはじめとする歴史認識、核・北朝鮮問題などが特にそうだ。微妙な緊張と異見のためか、3カ国首脳は首脳会談後の共同記者会見で質疑応答の時間を設けなかった。

記者会見で見解の違い露わに

200字原稿用紙64枚、1万1118字の共同宣言で、「歴史」という言葉は一度だけ登場する。共同宣言の前文にある「歴史を直視し、未来に向かって進んでいくという精神に基づいて、3カ国が関連する問題を適切に処理し、2カ国関係の改善と3カ国の協力強化のために共に努力していくことにした」という文章だ。

「歴史直視、未来志向」という表現は、2010年5月、済州(チェジュ)で開かれた第3回目の3カ国首脳会談の際に採択された「3カ国協力ビジョン2020」や今年3月に行われた3カ国外相会議で使われた表現と同じだ。この表現に込められた精神を具体的に実践する問題を巡り、3カ国の間で共通分母を見つけられなかったことを裏付けている。

実際どのような歴史を直視して、未来を志向するかについて、3カ国の間にはかなりの隔たりがある。首脳会談後の共同記者会見で、朴大統領と安倍首相はこの問題と関連して言及を控えた。

しかし、李克強首相は会談の冒頭で「歴史をはじめとする敏感な問題を適切に処理し、東アジア地域が互いに理解を深める土台の上で協力が行われる」とし「残念ながら、私たちはこのように近い3カ国なのに、一部の国と国の間でより深く理解していないことが残念だ」と述べた。李克強首相は共同記者会見でも「周知の問題で、3カ国の協力のプロセスが過去3年間、妨げられてきた」とし「歴史問題は、政治的な相互信頼の前提条件」だと重ねて強調した。安倍首相を向けた強い圧迫だ。

北朝鮮の核問題をはじめとする朝鮮半島情勢に関しては、3カ国の微妙な意見の相違が共同宣言49項の4つの文章で、複雑ながらも継ぎはぎに縫い合わされた。しかし、3カ国首脳の共同記者会見で、その違いが比較的に明確な形で現れた。

3カ国首脳は、共同宣言で「朝鮮半島における核兵器開発に反対」と「国連安保理決議と9・19共同声明上の国際的な義務・公約の充実な履行」を再確認した。 3月の3カ国外相会議で合意した内容と同じだ。

これに「朝鮮半島の緊張を高める行為に反対」と「6カ国協議の早期開催」という中国側の主張、「(条件なしの再開ではなく)意味のある6カ国協議の再開」と「国連安保理決議違反行為に反対」という韓日の主張が入り混じった文章が共同宣言49項に並べられた。

ところが、3カ国首脳は共同記者会見で、「(共同宣言に明記された「朝鮮半島」ではない)、北朝鮮の非核化目標の堅持」(朴大統領)、「日本の最(高)重要課題である(北朝鮮の日本人)拉致問題の解決に向けて、両首脳に強く訴える」(安倍首相)など、全く焦点が異なる発言を口にした。

共同宣言には「北朝鮮の核」または「北朝鮮の核」、「拉致問題」という表現が見当たらない。李克強首相は会見で「核問題」に関連する発言をまったくしなかった。3カ国首脳がそれぞれ言いたいことは強調して、言いたくないことについては発言を控えた形だ。共同宣言の関連文言に、3カ国首脳の意志がどのぐらい込められていたについて疑念を抱かざるを得ないのも、そのためだ。

| Trackback ( )

|

一昨日から、ハム・ベーコンは発がん性リスクが高いとのWHOの発表があったと流れている。「添加物が多いから」、「調理の仕方で」、「素材そのものに」などの考え方はずっと前からあったけど、違う観点のようにも思える。

農薬や化学肥料を使わない農業をずっとやってきた立場で食品の問題も考えてきたから、違和感はない。

ともかく、こういう時は、業界の反発は当然。そこも含めて、幾つかのニュースを比べた。

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版

★《加工肉と赤身肉を食べることでがんを発病する可能性があると世界保健機関(WHO)の専門組織が発表。食肉業界は研究結果について、科学的調査が不十分だとして反発している。》

《同研究はサラミやベーコンに発がん性があるとし、その危険性を喫煙やディーゼルエンジンの排ガスと同水準だと認定している。また、ステーキやローストビーフなどの赤身肉についてもがんを発病させる可能性があると考えられ、その危険性は広く使用されている除草剤のグリフォセートと同レベルとした。》

《大腸がんは世界で3番目に頻度の高いがんとなっている。》

新華ニュース

★《肉製品加工などの業界はそれによりもたらされる影響に対応するため、肉製品に対す擁護を開始した。》

テレビ東京

★《東京株式市場では日本ハムや伊藤ハムなどの食肉加工関連の銘柄が大きく値下がり》

●WHO:肉製品の発がん性リスクを分類へ、ハム・ベーコンは高リスク-新華社/新華ニュース 2015年10月26日

●ソーセージなど加工肉に発がん性=WHO/ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 10月27日

●加工肉に大腸がんリスク、WHO専門機関が報告/ロイター 10月27日

●加工肉に発がん性、摂取増えるとリスク増大 WHO/CCN 10.27

●加工肉に発がん性“50gで18%確率増”/読売テレビ 10/27

●“発がん性”に市場が反応/テレビ東京 10月27日

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●WHO:肉製品の発がん性リスクを分類へ、ハム・ベーコンは高リスク-新華社

新華ニュース 2015年10月26日

【新華社】 国際ガン研究機関は10月に複数の国からの健康学者をフランスに集め、既存の関連研究結果を検討し、肉製品などの発がん性リスクのレベル別分類を判定する。

同機関は発がん性のレベル別に5つのグループに分ける。5つのグループとは、発がん性あり、発がん性の可能性大、発がん性の可能性あり、発がん性不確定、発がん可能性なしで分けられる。英紙「デイリー・メール」は23日に情報筋の話を引用し、燻製、塩漬け、食品添加物などを使って処理される肉製品は発がん性が最も高く、石綿、タバコ、砒素などの公認されている発がん性物質に匹敵できる。新鮮な肉は「発がん性の可能性大」と分類され、最も高い「発がん性あり」に次ぐレベルに分類されるという。

塩漬け食品などの健康リスクは報道などでもよく知られるところだ。世界保健機構(WHO)が加工肉製品の発がん性をヒ素のような毒物と同列に扱うことは物議を醸し出している。

上記の報道について国際がん研究機関は直接裏付けていない。だが同機関は23日に公式サイトにて発表した公告で、英メディアの報道に過ぎず、関連報告書を発表しておらず、イギリスまたは他の地域と関連情報を共有していないという。

国際がん研究機関の評価報告書は正式に発表されていないが、肉製品加工などの業界はそれによりもたらされる影響に対応するため、肉製品に対す擁護を開始した。一部の業界関係者によると、国際ガン研究機関はこれに先立ち、ディーゼルオイル、タバコ、グリホサート除草剤などの発がん性を指摘して関連業界に影響を与え、間もなく発表される肉製品の発がん性に関する報告書も消費者の肉製品に対するイメージを変える可能性があるという。

●ソーセージなど加工肉に発がん性=WHO

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2015 年 10 月 27 日

ベーコンやソーセージなどの加工肉と赤身肉を食べることでがんを発病する可能性があるとの研究結果を26日、世界保健機関(WHO)の専門組織が発表した。食肉業界は研究結果について、科学的調査が不十分だとして反発している。

この研究結果をまとめたのは、WHOの専門組織である国際がん研究機関(IARC)で、10カ国から22人の研究者が参加した。同研究はサラミやベーコンに発がん性があるとし、その危険性を喫煙やディーゼルエンジンの排ガスと同水準だと認定している。

また、ステーキやローストビーフなどの赤身肉についてもがんを発病させる可能性があると考えられ、その危険性は広く使用されている除草剤のグリフォセートと同レベルとした。

IARCは発がん性物質の評価機関として定評がある。今回の研究結果は、食肉の多量摂取と大腸がんの発現の関連性を裏付ける強い証拠が発見された多数の実験を根拠としている。大腸がんは世界で3番目に頻度の高いがんとなっている。

研究結果はがん分野の医学誌「ランセット・オンコロジー」に掲載された。その中でIARCは「今回の研究は収集した大量のデータに基づいており、それによると広範な人種にわたり加工肉の摂取と大腸がんの一貫した関連性が認められる。何らかの偶然や偏り、あるいはデータの乱れがこの関連の原因とは言い難い。この結果、調査に携わったワーキンググループの大半の研究者が、加工肉摂取に発がん性があるという十分な証拠が存在するとの結論に達した」としている。

また、研究では加工肉の場合は大腸がんと胃がんとの関連性が確認され、赤身肉の場合はやや低い関連性ながら大腸、すい臓、前立腺の各がんの発病が確認されたとしている。

今回の研究は800本を超える論文を精査し、幅広い人種を長期間にわたった調査を考慮した。その中には、たとえ少量であっても毎日食べた場合はある種のがんの発現リスクが高まることを示唆する研究も紹介されている。例えば、10本の論文からなる1グループを分析した結果では、毎日100グラムの赤身肉を食べると大腸がんのリスクが17%高まり、加工肉を毎日50グラム摂取すると18%高まるとした。

ただ、赤身肉とがんの関連性は一般的な明確さに欠けていたとしている。「いくつかの高い品質の論文では明確な関連が確認されなかった」とし、喫煙や運動など他のライフスタイル要因と区別するのが困難だったと今回の研究者らは記している。この結果、赤身肉とがんとの連関性は限定的だと結論付けている。

今回のIARC論文の発表以前にも同様の研究結果は発表されている。世界がん研究基金(WCRC)は2011年、加工肉も赤身肉もその摂取が大腸がんの発生リスクを高める有力な証拠があると結論付け、1週間に計500グラム以上の牛、豚、羊肉を食べないよう勧告している。また、同基金はハムやサラミの加工肉製品もできるだけ減らすよう勧告した。

今回のIARC研究に関与していないニューヨーク大学の栄養・食品・公衆衛生学のマリオン・ネッスル教授は「がんとの関連を裏付ける研究が増えている」と指摘、「気候変動への影響など牛肉摂取を少なくする理由は多くあるようだが、がんはもっと個人的な心配を高める要因だ」と述べた。

ただ、食肉業界からはすでに批判が出ている。食肉加工会社などで構成するロビー団体の北米食肉協会(NAMI)は論文掲載に先立つ23日、今回のIARCの結論は「常識を無視し、肉食とがんの関連性を否定する数十の研究を無視し、肉を含むバランスのとれた食事による多くの健康への利点を示した他の研究結果を否定するものだ」との声明を出した。

また、NAMIの科学担当副会長のベッツィー・ボレン氏は「今回の研究者の多くは古く、根拠の薄い、客観性に欠ける摂取データにもかかわらず、最初から特定の結論を狙っていた」と指摘し、「データの改ざんだ」と批判する声明を出した。

●加工肉に大腸がんリスク、WHO専門機関が報告

ロイター 2015年 10月 27日

[パリ/シカゴ 26日 ロイター] - 世界保健機関(WHO)の専門組織、国際がん研究機関(IARC)は26日、ホットドッグ、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉が大腸がんのリスクを高めるほか、赤身肉も同様のリスクがあるとのリポートを発表した。

赤身肉の消費と膵臓および前立腺がんには因果関係があるとも指摘した。

IARCは、加工肉は「人体にとって発がん性をもつ」とし、たばこやアスベスト同様、がんとの因果関係を示す「十分な根拠が」認められる「グループ1」に分類した。

リポートによると、毎日摂取する場合、50グラムの加工肉(ホットドッグ1本、ベーコンスライス2枚に相当)を食べるごとに、大腸がんの発症リスクが18%上昇する。

赤身肉は「恐らく発がん性がある」とされる「グループ2A」に分類。具体的には、牛肉、ラム肉、豚肉など哺乳類の肉には発がん性を示す「限定的な根拠」がみられると指摘した。ほかには除草剤成分の1つであるグリホサートなどが同じグループに分類されている。

ただ、IARCは同じグループに分類された物質ごとの発がんリスクの高さを比較していないため、肉を食べることが喫煙と同様に危険だと指摘されたわけではない。

リポートは、22人の専門家が今月、800の研究結果を分析したもの。

IARCのカート・ストレイフ博士は声明で「個人においては加工肉の消費による発がんリスクは依然低い。しかし、肉の消費量に比例してリスクは上昇する」と述べた。

オックスフォード大学のティム・キー教授は、医療界では長らく、赤身や加工肉と直腸・結腸ガンの間に因果関係がある可能性が指摘されてきたとし、文書で「ときどきベーコンサンドイッチを食べても大きな害はない。健康な食事は程度の問題だ」と述べた。

リポートを受け、動物の権利擁護団体が菜食ダイエットのスターターキットを無料で配る一方、精肉業界からは肉は必要なたんぱく質やビタミン、ミネラルを提供しており、「リポートは常識を欠いている」などの批判が出ている。

一部科学者や研究者はIARCリポートについて、健康のためにはこれらの肉類の消費を制限すべきとの長年の助言に、大きく付け加えられたものは何もないとの見方を示している。

●加工肉に発がん性、摂取増えるとリスク増大 WHO

CCN 2015.10.27

ロンドン(CNNMoney) 世界保健機関(WHO)は26日、ソーセージやハムといった加工肉の摂取ががんを発症する原因になるとの見解を発表した。加工されていない赤身肉についても、恐らく発がん性があると指摘している。

WHOの発表に対して業界団体からは、「特定の結果を導き出すためにデータをねじ曲げた」(北米食肉協会)などと反発の声が相次いでいる。

WHOのがん研究機関は何百万もの研究結果を分析した結果、喫煙やアスベストと同様「人に対する発がん性」のある物質に加工肉を分類。特に直腸がんとの関連を指摘した。

ハム2枚分に相当する50グラムの加工肉を毎日食べた場合、そうしたがんを発症する危険性は18%高まるという。ただし喫煙などと同等の危険性があるわけではないとも強調している。

加工肉は「塩分を加えたり燻製にしたりして香りや保存性を高めた肉」と定義。一般的には豚肉や牛肉から製造されるが、鶏肉を使うこともある。

一方、ステーキやラムなどの加工されていない赤身肉についても、「恐らく発がん性がある」物質に分類した。ただし赤身肉には栄養価があるとも指摘。「赤身肉や加工肉を摂取するリスクと恩恵の間でバランスを保つため、政府機関や国際当局がリスク評価を実施して、食生活について勧告を出すことが重要」と述べている。

WHOでは、世界のがん患者のうち年間3万4000人の死亡は加工肉の摂取量が多い食生活に起因すると推計する。ただしこの割合は、がんによる年間の死者820万人(12年の統計)のごく一部にとどまる。

●加工肉に発がん性“50gで18%確率増”

読売テレビ 10/27

WHO(=世界保健機関)は26日、ハムやソーセージなどの加工肉に発がん性があることが分かったと発表した。加工肉を毎日50グラム食べると直腸がんや結腸がんになる確率が18%上昇するという。

一方で、肉類は栄養価が高いとしていて、各地の保健当局に対して、危険性も考慮したバランスの取れた食生活を提案するよう求めている。

●“発がん性”に市場が反応

テレビ東京 10月27日

世界保健機関の専門組織、国際がん研究機関は加工肉を毎日50グラム食べると大腸がんのリスクが18%増加すると発表しました。東京株式市場では日本ハムや伊藤ハムなどの食肉加工関連の銘柄が大きく値下がりしました。SMBC日興証券の沖平吉康さんは市場は過剰反応だと語り、今後株価は是正されると分析しています。また内閣府の食品安全委員会は今回の発表だけでは肉のリスクが高いと捉えることは適切ではないと冷静な対応を呼びかけています。

| Trackback ( )

|

佐賀県武雄市に始まった「ツタヤ図書館」の問題。一昨年の議会の視察で同市を視察した後、行政側が「ぜひ図書館も」と案内してくれた。それで、雰囲気は認識できているので、なお、興味深くニュースを見ている。

先日、小牧市で住民投票があり、市長の案が負けた。

10月5日ブログ⇒ ◆「ツタヤ図書館」賛否問う 愛知・小牧で住民投票/反対票が約56%/他市でも計画が進行中

その後の市長の発言は「投票結果を無視して、事業継続か」とも受け取れるような微妙さだった。が、契約は解消と発表。

その他、各地の動きを確認した。

●佐賀県武雄市/ツタヤ図書館で住民「税金の使い方がずさん」 市長に損害補填求める/サンスポ 2015.10.20

●ツタヤ図書館:小牧市が契約解消、計画は白紙に/毎日 10月20日

●愛知県小牧のツタヤ図書館は白紙化 反対多数の住民投票受け契約解消/産経 10.20

●山口県周南市/民間図書館反対グループ発足/NHK 10月21日

●「ツタヤ図書館反対!」山口県周南市でも市民グループが反対署名を開始/IRORIO 10月21日

●神奈川県海老名市/ツタヤ図書館、割れる賛否 来館者増加も選書で物議/朝日 10月19日

●「ツタヤ」管理の図書館に「女性を不愉快にさせる本」 蔵書にタイ風俗店ガイド 神奈川・海老名図書館/産経 10.4

●ツタヤ図書館だけじゃない!公共施設、民間委託のトンデモ実態 違法行為オンパレード/ビジネスジャーナル 10.12

●ツタヤ図書館騒動で話題の公共施設民間委託、デタラメな実態!もはやメリットなし?/ビジネスジャーナル 10.14

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ツタヤ図書館で住民「税金の使い方がずさん」 市長に損害補填求める

サンスポ 2015.10.20

「TSUTAYA(ツタヤ)図書館」として2013年4月に新装開館した佐賀県武雄市図書館をめぐり、新たな本を買うために市が1958万円を支出したのに、別の目的に流用されたのは違法として、住民20人は20日、市長が損害を補填するよう求めて監査請求した。代表者の大河内智さん(70)は「税金の使い方があまりにずさんだ」と話している。

この図書館はレンタル大手TSUTAYAを展開する民間企業カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が運営している。武雄市は今年9月、新装開館時に1958万円で蔵書を増やす計画だったのに、館内の安全対策費用がかさみ、本代を約760万円に抑えていたと発表。この予算でやりくりするため、CCC側に選書を委託した結果、10年以上前の資格試験対策本や、埼玉県のラーメン店ガイド本を含む中古本が納入されたことも判明した。

監査請求では、安全対策に使うには、新たな契約を結び直さなければならず、違法・不当な公金の支出に当たるとしている。(共同)

●ツタヤ図書館:小牧市が契約解消、計画は白紙に

毎日 2015年10月20日

◇住民投票結果を受けて アドバイザリー契約を

愛知県小牧市の山下史守朗(しずお)市長は20日、新図書館計画の賛否を問う住民投票(4日実施)で反対が多数となった結果を受け、レンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)などと結んでいたアドバイザリー契約を解消すると発表した。市として問題点を検証するとしており、「ツタヤ図書館」計画は白紙に戻された。

市は昨年9月、CCCなどと基本設計のアドバイスを受ける契約を締結。今年1月に設計業者と基本設計の作成契約を結んだ。カフェや書店が入る「ツタヤ図書館」の設計案は8月にまとまった。

当初の予定では、今秋から実施設計に着手するのに伴い、今月末で契約が切れるCCCとのアドバイザリー契約を改めて締結し、その後、CCCに新図書館の運営を委託する予定だった。名鉄小牧駅前に約42億円を投じるとしていた新図書館は、2018年の開館予定が大幅に遅れる見通しとなった。

山下市長は「投票結果を真摯(しんし)に受け止め、いったん立ち止まり、どこに問題があるのか市議会はじめ多くの市民の意見を聞き、より良い図書館になるよう計画を見直したい」とコメントした。

「ツタヤ図書館」は佐賀県武雄市に続き、神奈川県海老名市や宮城県多賀城市などに広がりつつあるが、蔵書に「11年前の公認会計士の試験問題集」などが入れられていたことを巡り、住民から疑問視する声も出ている。【花井武人】

●愛知・小牧のツタヤ図書館は白紙化 反対多数の住民投票受け契約解消

産経 2015.10.20

愛知県小牧市は20日、市立図書館建設のためレンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と結んでいたアドバイザリー契約を解消すると発表した。4日の住民投票で「ツタヤ図書館」計画への反対が多数だったことを受け、計画を事実上白紙化した。

市は現在の図書館が老朽化したとして、CCCと、本の納入を手掛ける図書館流通センターによる共同企業体と契約。ツタヤ運営方式を前提に、約42億円かけて名鉄小牧駅近くに新設する計画を進めていた。

山下史守朗市長は「計画の検証に当たり、現在の契約を解消するのが適切だと判断した」とコメントを発表。市は既に基本設計案を作っていたが、設計業者とも近く解約する。違約金は業者側と協議する。

CCCは「市と協議して契約解消を決めた。今後のことは全く未定」と話している。計画に反対する市民団体の代表、渡辺育代さん(65)は「市民の声を尊重した」と評価しつつ「本当にツタヤ図書館にしないのか注視していく」と述べた。

現計画をめぐっては、ツタヤ方式に「図書館の質を落とす」「説明が不十分だ」と批判が上がり、住民投票で反対が3万2千票超を獲得。賛成を7千票余り上回った。

●周南市/民間図書館反対グループ発足

NHK 10月21日

周南市が民間会社と連携して進めているJR徳山駅の新しい図書館の建設計画をめぐり、計画に反対する市民グループが20日発足し、民間が運営する図書館建設の是非を問う住民投票を求めて署名活動を行うことになりました。

周南市はJR徳山駅の駅ビルの建て替えに伴って、レンタルショップ「TSUTAYA」を運営する会社と連携し、民間の力を活用した図書館などを建設する計画で、市はこれまでに運営会社に市民対象のアンケートなどを委託しています。

この計画について図書館の運営ノウハウが少ない民間会社が運営すべきではないとして、計画に反対する市民グループが20日発足しました。

市民グループでは民間運営の図書館の建設の是非を問う住民投票の実施を求めて来月から署名活動を行うことになりました。

市民グループの代表を務める沖田秀仁さんは「図書館はあくまで地域の歴史学習など教育に重点を置いた施設だ。住民投票を行い計画を撤回させたい」と話しています。

一方、周南市中心市街地整備課では「図書館を運営する指定管理者はまだ決まっていない。市民の意思を見極めた上で適切に対応していきたい」とコメントしています。

行政が民間会社と連携して進める図書館の建設計画をめぐっては、今月4日愛知県小牧市で行われた住民投票で反対が賛成を上回り市は民間会社との契約をいったん解消する方針です。

●「ツタヤ図書館反対!」山口県周南市でも市民グループが反対署名を開始

IRORIO(イロリオ) 2015年10月21日

JR徳山駅前に建設予定の図書館をめぐって、計画に反対する市民グループが、署名活動を計画していることが分かった。

周南市はJR徳山駅前のビルを建て替えるにあたり、2013年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と連携、「新たな徳山駅ビル整備基本構想」を共同で発表している。

NHKの報道によると、既に市民を対象にしたアンケートなどを、CCCに委託しているとのこと。

平成30年開業予定

現在の建物は、昭和44年の開業で、地上4階、地下1階の鉄筋コンクリート構造。

当初は商業ビルだったものの、運営を担っていた第3セクター解散後は、2階以上が市の所有となった。現在は1階に商業施設がある他、2階と3階に図書コーナーなど、市民向けの交流施設がある。

これを約25億円の費用をかけて解体・新設し、平成30年度に開業予定。

その際の施設運営について、同市の資料には「その立地上の特性から、中心市街地の活性化に繋がることが期待されています。そこで、指定管理者制度等により民間企業の経営手法等を活用」としている。

興味深いのが、資料に添付したイメージ写真だ。学習スペースとして山口市立図書館、観光案内にはJR博多駅、市民活動支援センターは現在の駅ビル施設の写真を掲載している。

そして民間活力導入図書館とBook & Cafeの写真がこちら。

周南市「新たな徳山駅ビル整備基本構想を策定しました」周南市

つまりまんま武雄市図書館と言うことらしい。

住民投票を求めて

NHKの報道では、市民グループの意見として「図書館の運営ノウハウが少ない民間会社が運営すべきではない」「図書館はあくまで地域の歴史学習など教育に重点を置いた施設だ。住民投票を行い計画を撤回させたい」を掲載、住民投票の実施を求める署名活動を来月から行うとしている。

愛知県小牧市では白紙に

レンタルチェーン「TSUTAYA」などを運営するCCCが指定管理者となった図書館は、佐賀県武雄市や神奈川県海老名市がある。

どちらもカフェを併設するなど、従来の図書館とは異なった形態に力を入れ注目を集めている一方、地域に関連した書籍や資料の処分や、不適切な選書が問題になっている。

愛知県小牧市でも、計画段階から参加していたCCCなどがそのまま指定管理者に選ばれたものの、10月4日に行われた住民投票で反対多数となった結果を受けて、20日に計画の白紙化が決定した。

指定管理者に横滑り

NHKの報道では、周南市中心市街地整備課関係者の言葉として「図書館を運営する指定管理者はまだ決まっていない。市民の意思を見極めた上で適切に対応していきたい」を掲載している。

しかし計画段階から参加して、そのまま指定管理者に滑り込むのは、愛知県小牧市と同じような形だ。

小牧市が指定管理者を公募した際には、CCC側の「建設の基本コンセプトに合致した具体的かつ魅力的な企画提案内容」などが評価されて指定管理者に選ばれたが、計画から参加していたのなら当たり前で、「出来レース」と言われても仕方ないだろう。

さて周南市は、そして同様の計画を立てている他の自治体はどうなるだろうか。

●海老名市/ツタヤ図書館、割れる賛否 来館者増加も選書で物議

朝日 2015年10月19日

海老名市立中央図書館。中央部分は3階まで吹き抜けで、開放感抜群。カフェと書店も館内に設置されている

本を素材にした独創的な空間作りで評判の「ツタヤ図書館」は、中古本の購入などを批判されながらも、多くの来館者を集めている。図書館はどうあるべきなのか。ツタヤ流の発想からは、まったく違った姿が浮かび上がってくる。

■イベント評判、「学びの連鎖」ねらう

天井まで届きそうな書架。館内にはジャズが流れ、入り口のそばの書店とカフェでは、学校帰りの中高生らがコーヒーを飲みながら読書や雑談を楽しむ。

神奈川県海老名市で1日に改装オープンした市立中央図書館。レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が指定管理者として運営する。佐賀県の武雄市図書館に続く、全国2番目の「ツタヤ図書館」だ。

2013年に開館した武雄では、年間来館者が改装前の3倍以上に。市が行った利用者アンケートでは、満足との回答が85%を占めるなど「成功例」とされる。だが、CCCの図書館カンパニー社長で、海老名の館長も務める高橋聡氏は、「今すごく迷っています。良かれと思ってやっていることがどんどん否定されていくので……」とこぼす。

ツタヤ図書館の選書と分類方法を批判する専門家は少なくない。15日に東京都内で開かれた全国図書館大会。シンポジウムで登壇者が、図書の購入を決めること(選書)や適切に並べること(排架)の「大切さを勉強してから参入していただきたい」と発言すると、会場から拍手が起きた。

■ユニークな配置

武雄と海老名では、10年以上前の資格試験対策の中古本や、海外の風俗店の情報も載った旅行本なども購入していた。そのため自治体側が選書をチェックするよう改めた。

図書分類でも、多くの図書館は日本十進分類法を採用するが、CCCは独自のジャンル分けを導入。海老名では当初、東野圭吾の小説『手紙』が「手紙の書き方」の棚にあるなどしたため、利用者から「本が探せない」という指摘が相次いだ。

●「ツタヤ」管理の図書館に「女性を不愉快にさせる本」 蔵書にタイ風俗店ガイド 神奈川・海老名図書館

産経 2015.10.4 10:52

海老名市立図書館のリニューアルオープンに伴い、新規購入されたタイ・バンコクの“裏”ガイド本

レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)を運営する「カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)」などが指定管理者となって1日にリニューアルオープンした神奈川県海老名市立中央図書館が新規購入した書籍に、タイ・バンコクの歓楽街を紹介するガイド本などが少なくとも3冊含まれていたことが3日、分かった。

3冊はリニューアルにあたって同図書館が購入した約7200冊に含まれており、バンコクの飲食店や性的サービスを提供する風俗店の紹介のほか、店員とのやりとり事例を示したタイ語会話集などを掲載。貸し出しされていた。

CCCが携わる図書館としては佐賀県武雄市に次いで2例目だったが、武雄市では住民ニーズが低そうな本を購入していたことが批判され、海老名市はリニューアルオープン前に新規購入リストを市教育委員会の教育長らが確認、選書をやり直していた。市教委は「選定基準内で問題はないと判断した。他自治体での選定実績もある」と話している。

本を確認した同市の山口良樹市議は「女性を不愉快にさせる内容の本が教育長の承認を経て公立図書館に配架されていることに憤りを感じる」と指摘している。

●ツタヤ図書館だけじゃない!公共施設、民間委託のトンデモ実態 違法行為オンパレード

ビジネスジャーナル 2015.10.12

指定管理者施設に勤務する労働者の多くは1年ごとの契約社員であるため、会社に逆らうと翌年から更新拒絶される恐怖に怯えながら勤務している。画像は、足立区地域学習センターに勤務していた男性職員が待遇改善を求めただけで更新拒絶されたとして、雇用継続を求めて提訴したことを報じるNHKニュース映像

ビデオレンタルショップ「TSUTAYA」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、2013年から運営している佐賀県武雄市図書館が話題を呼んでいる。全国的にも注目され、その経済効果は20億円にも達したと報じられたが、一方で図書館業務を安易に民間委託することへの批判も少なからず巻き起こっていた。

そこへきて、購入図書の選定方法や仕入れ方法などに疑惑が湧き上がり、市民団体が同図書館のCCCへの委託を推進した前市長を相手取って損害賠償を求める事件にまで発展している。

足立区の公共施設指定管理者にも疑惑

だが、公共施設の民間委託にかかわる問題は武雄市だけのものではない。東京・足立区でも不可解な動きがあった――。

「それでは、時間になりましたので、平成27年度地域学習センターの指定管理者募集説明会を始めさせていただきます」

司会進行役を務める女性職員の張りのある声がマイクを通して会場に響くと、それまでざわついていた空気が一瞬張り詰めて静かになった。

昨年7月1日のことである。足立区が指定管理者を募集し、それに応募しようという業者への説明会が開かれた。指定管理者制は、地方公共団体が公の施設を期間限定で指定業者に管理させる制度のことだ。この時、100人程度は収容可能と思われる足立区役所本庁舎13階大会議室の席は、6割方埋まっていて、「大手は参加しないから、ガラガラに違いない」という筆者の予想は、ものの見事に外れた。

首都圏はもちろん、全国各地から公共施設の運営業務受託に乗り出している企業の担当者がこぞって参加している模様で、男性ばかりでなく、スーツに身を包んだ若い女性の姿もちらほらみつけることができる。多くは、1社につき2~3人のチームでの参加だ。

募集対象となったのは、足立区立の「地域学習センター」と呼ばれる9カ所の公共施設。いずれも公民館と公共図書館が同じ施設に同居する、いわゆる「複合施設」である。

この説明会に参加しないと、翌年から5年間、施設の運営を丸ごと担当する指定管理者募集の一次審査にプロポーザルを提出できないため、検討している会社はすべて出席しているはずだ。

・・・・・・・・(略)・・・

不祥事を起こしても処分なし

10月2日付当サイト記事『図書館の民間委託、めちゃくちゃな運営で訴訟続出!パートを時給180円で酷使』において、公務を受託する民間事業者が不祥事を犯しても平然としているのは、発注者である役所が不祥事を犯した受託事業者に対してペナルティーを課さないからだ、と述べた。

T社のケースは、まさにその典型例だ。図書館内で行われた最低賃金法違反行為の中止を進言した女性副館長が、不当に雇い止めされたとして区に公益通報を行い、第三者機関である公益監察員が1年かけて多数の関係者に聴取した。

そして、「公益通報者保護法に違反している可能性が高い」と結論づけた報告書が区長に提出された。それにもかかわらず、指定管理者に対しては文書で注意処分(後に改善指導)がなされただけで、指定取り消し等の厳しい処分は何もなかった。

さらに区は、指定期間満了後の次の5年間も、不祥事を起こした企業に同じ施設の管理運営を任せようとしていることが判明した。これは常識では考えられない事態だ。

告発者を次々解雇する悪徳業者

・・・・(略)・・・

●ツタヤ図書館騒動で話題の公共施設民間委託、デタラメな実態!もはやメリットなし?

ビジネスジャーナル 2015.10.14

・・・・(略)・・・

実際に、説明会の後に開催された各施設への見学会にもいくつか参加してみたが、どこも大勢の見学者が訪れていた。不祥事を起こし、次期管理者から外れるとみられていたT社が現在受託している2施設については、参加者がことのほか熱心に建物内の設備を細かくチェックしたり、活発な質疑応答も行われていた。

ところが、ふたを開けてみると実際の指定管理者選考は、説明会の参加者があれだけ多数だったのがウソのような完全無風状態だった。

9施設中7施設は競合なし

昨年12月に公表された足立区の選考資料によれば、指定管理者を募集した9つの施設のうち、複数社から応募があったのは2施設のみで、残りの7施設はすべて現在受託している業者のみの応募だった。

しかも、複数社から応募のあった2施設のうち1施設については、競合する2社のうち1社が一次の書類審査で「失格」とされたため、二次選考に進めたのは1社のみとなり、実質的には競合なしと同じだった。

残る1施設は、4社応募のうち1社が一次で落とされているものの、最終的に応募してきた3社が競合するかたちで二次のプレゼンテーション審査が行われている。

このように、9施設のうち競合したのは実質1施設のみ。これでは、いったいなんのために民間委託しているのかわからない。

・・・・(略)・・・

| Trackback ( )

|

安倍氏は、24日の自民党総会後、アベノミクスの「新三本の矢」を発表。

しかし、これが極めて評価が悪い。昨日は、株価も暴落(もちろん、株は上下するものだけど)。

そこで、少し、ネットで確認した。

ロイターは、

★《9月24日、アベノミクスの金看板だった金融政策が、同日公表された「第2ステージ」で示された新3本の矢から消えた。》

★《新たな3本の矢は、希望を生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障━━。これまでの大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略から大きく転換し、軸足を構造改革に移す姿勢を鮮明にした。》

★《今後は、何がアベノミクスのエンジンになるのか、不透明感が漂っている。》

★《世界的な金融緩和と景気回復を追い風としていたアベノミクス相場。しかし「風」の向きは変わりつつある。日本の経済や企業の足腰がまだ弱い中で、逆風に立ち向かうのは容易ではない。》

ブルームバーグは、

★《29日の東京株式相場は大幅続落し、主要株価指数はおよそ8カ月ぶりの安値となった。景気減速懸念による世界的株安が波及、為替の円高推移も嫌気され、リスク資産圧縮の売り圧力が強まった》

日刊ゲンダイは、

★《すでに株式市場にも異変が起きている。株価が乱高下しているだけじゃない。個人投資家が市場から離れ始めているのだ。個人投資家が「アベノミクスは崩壊する」と警戒している証拠だろう。そもそも、この2年間、GDPはゼロ成長なのだからアベノミクスが失敗に終わったことはハッキリしている。》

★《「アベノミクスが失敗に終わった最大の原因は、トリクルダウンが空振りに終わったことです。この2年間で企業の収益は3割以上拡大していますが、実質賃金はまったく上昇していない。》

そんなことで、いろいろと記録しておいた。

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「GDP600兆円」が目標=介護離職ゼロなど「新三本の矢」―安倍首相

ヤフー/時事通信 9月24日(木)

自民党は24日の党両院議員総会で、安倍晋三首相の総裁再選を正式に決定した。

これを受け、首相は党本部で記者会見し、全ての人が職場や家庭で活力を発揮できる「1億総活躍社会」を目指すと表明。政権の経済政策アベノミクスの「新三本の矢」と銘打ち、(1)国内総生産(GDP)600兆円の達成(2)子育て支援拡充(3)社会保障改革―に重点的に取り組むと訴えた。

世論を二分した安全保障関連法が成立したことを受けて首相は、「経済重視」の姿勢を鮮明にし、会見では「本日からアベノミクスは第2ステージに入る」と強調。これまでの経済政策の成果に言及し、「(経済情勢は)もはやデフレではないという状態まで来た。デフレ脱却はもう目の前だ」との認識を示した。

首相は、経済最優先で政権を運営する意向を示した上で、「新三本の矢」に言及。最初の矢として「強い経済」を掲げ、2014年度に名目で約490兆円だったGDPについて、「600兆円の達成を明確な目標として掲げたい」と提唱。さらに、子育て支援充実による「希望出生率」1.8や、社会保障制度改革による介護離職ゼロなどの実現を目指すことも打ち出し、「日本の構造的な課題である少子高齢化の問題に真正面から挑戦したい」と決意を語った。

・・・・(略)・・・

●日本株8カ月ぶり安値、世界株安受け全業種下落-TOPIX1400割れ

ブルームバーグ 2015/09/29

(ブルームバーグ):29日の東京株式相場は大幅続落し、主要株価指数はおよそ8カ月ぶりの安値となった。景気減速懸念による世界的株安が波及、為替の円高推移も嫌気され、リスク資産圧縮の売り圧力が強まった。電機など輸出関連や商社株、収益環境の厳しさが警戒された海運、鉄鋼株を中心に東証1部33業種は全て安い。

TOPIXの終値は前日比63.15ポイント(4.4%)安の1375.52、日経平均株価は714円27銭(4.1%)安の1万6930円84銭。TOPIXは終値で1月19日以来、日経平均は同16日以来の安値水準。両指数の下落率は、8月24日に次いでことし2番目の大きさだった。

みずほ投信投資顧問の柏原延行執行役員運用戦略部長は、「新たな悪材料が出た状況でなくとも売りを浴び、投資家の不安心理は陰の極に達している。政策対応にかかわる催促相場はこうした動きになりやすい」と指摘。米国の金融政策をめぐるちぐはぐさ、中国の経済状況の明確な物差し不足などが「投資家の不安をあおっている」とみていた。

●焦点:「新3本の矢」から消えた金融政策、漂う不透明感

ロイター 2015年 09月 25日

9月24日、アベノミクスの金看板だった金融政策が、同日公表された「第2ステージ」で示された新3本の矢から消えた。

[東京 25日 ロイター] - アベノミクスの金看板だった金融政策が、24日公表の「第2ステージ」で示された新3本の矢から消えた。消費の活性化や低所得者対策の進展を目指す政府・与党内からは、日銀が掲げる物価2%実現を急ぐべきではないとの声も漏れ、金融政策は優先順位のトップから「降板」したもようだ。

今後は、何がアベノミクスのエンジンになるのか、不透明感が漂っている。

安倍首相は24日に自民党本部で会見し「本日からアベノミクスは第2ステージに入る」と宣言し、新たな「3本の矢」の政策で全ての人が活躍できる「1億総活躍社会」を目指すと表明した。

経済最優先の姿勢を鮮明にし、具体的には名目国内総生産(GDP)を600兆円に増やすことを掲げた。

新たな3本の矢は、希望を生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障━━。これまでの大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略から大きく転換し、軸足を構造改革に移す姿勢を鮮明にした。

中でも市場の一部で思惑が広がっているのが、「第2ステージ」における金融政策の役割。新3本の矢から金融政策が抜け落ち、市場では「安倍政権の経済政策における優先順位が変化したことは間違いない」(国内金融機関)との見方が広がっており、今後の金融政策運営への影響に関心が高まっている。

●経団連会長、アベノミクス新3本の矢「具体的な政策が大事」

日経 2015/9/28

経団連の榊原定征会長は28日午後の記者会見で、安倍晋三首相が掲げた経済政策アベノミクスの新たな「3本の矢」について、「数値を挙げて新しい方向を打ち出している。実現するための具体的な政策をきっちり立ててほしい」と注文をつけた。安倍首相は新3本の矢として「強い経済」「子育て支援」「社会保障」を重点分野に掲げ、名目国内総生産(GDP)600兆円や出生率1.8などの数値目標を示している。

榊原氏は現在500兆円弱の名目GDPを600兆円に引き上げる目標について「意欲的だが不可能な数字ではない」と評価。その上で「しっかりと成長を促していくような制度的な改革を期待したい」と語った。具体策として、法人実効税率の早期の20%台引き下げや、農業分野や外国人材の活用に関する規制改革の推進などを挙げた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

●アベノミクスは行き詰まり=細野氏[時事]

ガジェット通信 2015.09.29 時事通信社

民主党の細野豪志政調会長は29日の記者会見で、安倍晋三首相が打ち出した経済対策「新3本の矢」について「付け焼き刃で出してきた印象だ」と批判した。国内総生産(GDP)600兆円の目標については「大風呂敷を広げているが、具体的な道筋も明らかになっていない。安倍政権の経済政策の行き詰まりが端的に表れた」と指摘した。