昨日3日から名古屋のウイルあいちに居る。

目的は、第2回の「市民派議員塾2013」。

講座の内容はつれあいと二人で作成し、こなす。

議員が本番でしっかり仕事ができるようにと毎回考えている。

今回は、9月(から)の決算審査のことが中心。

今日のブログは、今回のスケジュールと内容を紹介。

今日の講座の最後には、参加者に次回口座の課題の説明をする予定。

その「2013年第3回講座の課題」の説明書の一部をスケジュールの後に張り付けておく。

みんなに説明する前にブログで・・・

なお、「住民監査請求の原案作成フォーマット」は、この種の講座を続けてきた経験で作った「簡単作成ツール」だ。

住民監査請求が初めての市民でも割と簡単に住民監査請求書を作り上げられるように工夫してある。

・・・だから、中身はちょっと・・・

ともかく、今日が終わったら一息つける。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

◆第2回 市民派議員塾2013

(8/3~4) 会場:ウィルあいち

効果的な決算審査を行って、役所の仕事や政策を転換させよう!

《講師》寺町みどり&ともまさ

・・・・・・・内容およびスケジュール・・・・・・・・・・

《セッションA》

法的根拠・データを駆使して質疑のスキルをたかめよう!

1.質疑とは何か(総論)

2.「各種の議案」の質疑に関しての基本とポイントの認識

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《セッションB》

決算議会に備える~決算審査で役所の仕事の方向を変えさせよう!

1.決算質疑のテーマの着眼点、改善の手法を身に着けて政策変更を迫る

2.決算審査ための情報公開で一連の文書を取得する

3.公開文書から「読み取る」。

具体的事例、他の事例の検討。議員が関与できる場の認識

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《セッションC》

一般質問をきわめよう!~原則に基づく的確な発言、議論が効果を生む

1.一般質問の事後評価/6月議会の反省と課題

2.9月議会の一般質問で望む答えを獲得しよう

「決算議会の一般質問」を組立てる

・公開文書をつかっての問題発見、一般質問の組み立ての仕方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《セッションD》

政策の中間評価~取り組みたい政策、実現したい政策は?

1.今までにあなたが取り組んだ政策(一般質問)は? 実現した政策は?

2.今後、あなたが取り組みたい政策、実現したい政策は?

まとめ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【「む・しネット」企画・オプション講座】 |

2013.8.4 寺町知正

10月第3回講座の課題 の説明

【課題-1】問題解決の手法の一つとして住民監査請求の原案を作る

● 講座当日までの流れ

1.「住民監査請求とするテーマ・題材=事業」を選ぶ

近いうちに「課題の案内とフォーマット」を送信。

2.原案作成の補助とするため、当該事業関係の文書を請求する。

「支出の額や月日」や「管理を怠る事実」と「事業概要」が分かる文書が想定される。

※来る決算のために今回の講座の「課題-2 情報公開」で取得した案件は有力候補

3.この右側のページの様式(後日メールで送付)フォーマットで原案を作成する。

4.一度、寺町知正とやりとり(添削・修正など)して講座当日に臨む

●参考/5月講座の《直接民主主義のさまざまな手法》の【セッションB】資料の3P目

●地方自治法第242条 / 関連書籍やインターネット情報など

●請求できる行為/住民監査請求ができるのは、次に掲げる自治体の違法又は不当な財務会計上の行為。

また、相当の確実さをもって予測される場合を含む。

1.公金の支出

2.財産(土地・建物・物品など)の取得、管理又は処分

3.契約(工事請負、購買など)の締結又は履行

4.債務その他の義務の負担(借り入れなど)

5.公金の賦課又は徴収を怠る事実(税の徴収を怠る場合など)

6.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

● 違法とされた裁判例から

題材のない人は、これらをヒントに、楽しい発想で仕上げを!

◎ 公費出張した他官庁の職員を夜に接待、 宿泊費まで支出したのは違法

◎ 土地を時価の1/3で売却、議会議決がないのは工場誘致の利益を考慮しても違法

◎ 議員の研修図書購入費は、交付する合理 的理由もなく、使途も不明で違法

◎ 特定民間企業の排水を処理する施設建設への補助金は「公益性がない」ので違法

◎ 農協の役員選出のみの目的で設立された協議会への補助金は公益上必要なく違法

◎ 神社参道を公金で舗装するのは、政教分離の原則に反し違法

◎ たばこ販売により町の財源が確保できるとして販売業者に交付する補助金は違法

◎ 普通財産の条例も議決もない貸付は無効

2013年第3回講座の課題用

住民監査請求の原案作成フォーマット

・・・・・(ここは略)・・・

以上

|

| Trackback ( )

|

先日の参議院選の投票日と同日に知人の松阪市の市議の選挙があった。

その海住さんは、票を相当増やし順位も上がって当選。

彼が「ブロゴス」にネット選挙のことを書いていたので、転載。

もともとそれなりにWebを使っていた人なので、それなりにネット選挙を軽くこなしたらしい。

うちの選挙カーを使ったので、先日返しにこられた。

「『あれもやろう』と思っていたけどできなかった」とのこと。

ま、いろいろとやりたいことがあっても、できないで終わってしまうのが現実の選挙。

ネット選挙のツールをどう使いこなすか、それは、

告示前=政治活動期間=日常活動の期間に利用しているネットの実績次第なのは明らか。

にわかに始めてもできることは多くはない。

「ネット参院選、最も効果があったのは“ネガキャン”だった」という報道も別にあった。

東京や仙台でネガキャンが盛んだったことは伝わっている。そのあたりのことも記録。

それから、従来から「当選お礼など、選挙後のお礼は禁止」、とされている。

ネット選挙でもそのままだと思っていたら、修正されていたという。

(読売) これまでの公職選挙法では選挙後、支援者へのお礼のあいさつは、手書きの手紙などでしか認められていなかった。

同法改正でネット選挙が解禁され、ネット上への書き込みや動画の投稿などに限って例外的に認められた。

だから、そのことを先頭に記録しておく。

ところで、最近、このブログの左バーの上に置いている無料レンタルの「カウンター」の動きがヘン。

このgooブログが毎日通知してくるアクセス数、閲覧数などとの差が著しい。

(大元の「gooブログ」から通知してくるその数字は「ほぼ正確のはず」と想像しているから)

それで、無料レンタルの「カウンター」の提供元に入って確認などしてみようと思ったら、自分の管理画面に入れなかった。

まずいよなぁーー。。。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ひ当選者が語る

ネット選挙解禁で、ウェブ上での「御礼」が可能に。当選者たちの"第一声"は?

ブロゴス / 参院選2013当選者の声

当選者が語る

ネット選挙解禁で、ウェブ上での「御礼」が可能に。当選者たちの"第一声"は?

関連リンク・参院選2013敗戦の弁-BLOGOS

■勝利した自民・公明の政策

・憲法改正/高等教育/道州制/子育て支援/若者雇用/経済政策

■投開票後の主な政党の様子など

自民党/民主党/公明党/共産党/みんなの党/日本維新の会/

■注目された候補者の悲喜こもごも(敬称略)

山本太郎/渡邉美樹/アントニオ猪木/三宅洋平

|

●さっそくネットで「当選御礼」…バンザイ動画も

2013年7月22日17時37分 読売新聞

「ネット選挙」が解禁された今回の参院選では、候補者が選挙後、ネット上で支援者らにあいさつをすることも可能になった。

開票作業が始まった21日夜から、当選のお礼や支援者に落選のおわびなどのつぶやきが次々と書き込まれた。

和歌山選挙区で4選を果たした世耕弘成さん(自民)は投票終了直後の21日午後8時に当選が伝えられると、ツイッター上で「4期目も気持ちを引き締めて頑張ります」と書き込んだ。支持者から祝福のコメントが次々に寄せられ、陣営幹部は「これまでは、支援をしてくれた人に広くお礼を伝えられなかった。本当にありがたい」と喜んだ。

福島選挙区で再選を決めた森雅子さん(同)も同11時50分過ぎ、ツイッターで「長い選挙戦、皆様本当にありがとうございました」とつぶやいた。ホームページも更新し、バンザイする写真とともに「全力で働いていくことをお誓いいたします」と本人のメッセージを掲載した。

当選のバンザイの様子を動画で配信する陣営も現れた。大阪選挙区で初当選した杉久武さん(公明)は、同8時過ぎから、バンザイの様子などをネット上で生中継。杉さん自身もカメラに向かい、「国政でしっかり働いてまいります」と感謝の言葉を述べた。

これまでの公職選挙法では選挙後、支援者へのお礼のあいさつは、手書きの手紙などでしか認められていなかった。同法改正でネット選挙が解禁され、ネット上への書き込みや動画の投稿などに限って例外的に認められた。

●【選挙ツールとしてのフェイスブック】 「いいね!」と褒め合うばかり-本音での意見交換は期待できない

共同 2013/07/16 16:21 /【岐阜新聞】<分水嶺>

■候補者の発信する情報はすぐに得られるものの

ネット選挙解禁に合わせてというわけではないが、遅まきながらフェイスブックを始めた。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)としてはミクシィを長く使ってきたが、最近はめったにのぞかなくなっていた。

▼匿名でよかったミクシィに対してフェイスブックは実名公開が原則。やり取りにスピード感があり、昨今の盛衰はうなずける。

▼検索してみると、筆者と同世代の50歳代後半以上の利用者は多くない。同業他社の知人や同級生はほとんど探し出すことができず、残念だった。

▼違和感を感じるのはカバー写真などに対して「いいね!」とクリックするのが、半ば義務であること。建前の付き合いを強いられているようで、居心地はよくない。

▼「いいね!」はあっても「よくないね!」「おかしいね!」とは言えず、褒め合うばかり。批判や反論には向かない。選挙ツールとしては、候補者の発信する情報はすぐに得られるものの、本音での意見交換は期待できない。

▼最近は「SNS疲れ」が問題になっている。確かに四六時中つながり続けていることはストレスになりそう。断言してもいいが、フェイスブックが飽きられる日も遠くないだろう。友だちになってくれたみなさん、ごめんなさい。(2013年7月16日)

|

●ネット選挙考

ブロゴス / 海住恒幸 / 2013年07月25日 08:40

21日に投開票の行われた松阪市議会議員選挙は、参議院議員選挙と同日選挙だったことから、これに間に合わせ法改正されて実現した「ネット選挙」を地方選では全国で最も早く体験できる恩恵を受けた。それに伴って、マスコミの注目度も高く、一地方都市の市議会議員選挙にしては珍しく、わたしだけでも新聞4社から取材を受けるという体験をした。候補者の一人として体験したネット選挙について一応の報告をしたい。

従来、公職選挙法は、選挙期間中の文書図画(とが)の配布を禁じているが、ネットもそれと同様の扱いとしてきたため、告示以後のホームページやブログ等の更新を禁じていた。

ネット選挙とは、狭義において、その更新を可能とする内容である。

そのネット選挙が想定しているのは、ホームページ、ブログ、facebookなどのSNS、動画、電子メール。

特に、安倍総理が参院選を前にfacebookを始めたことが政治の世界のfacebook利用を加速したようで、現職の松阪市議会議員の間でも、facebookがネット選挙に不可欠なツールと受け止められたようで、今年5月ごろから新たに始める人が増えた。

わたしは、ネット選挙とは無関係に2010年3月からfacebookを活用しているが、選挙ということで意識したのはブログのほうだった。

わたしが選挙上、facebookを重要視しなかったのは、facebookにおいては「友達」との交流を中心としてきたこと、たまに政治ネタを書いても反応が乏しいこと、さまざまな立場の「友達」がいるので特定の議員の発言に反応を示しにくいこと、それに、不特定多数の人への「公開」とはせず、閲覧できる範囲を「友達」限定としてきたことなどが理由。

それに対してブログのほうは、もともと、市議会議員としておおやけに向かって発言していく場としてとらえているので、わたしにとってのプライベート空間であるfacebookとは違って、最初からパブリック空間であるとの意識が強い。立ち寄って(アクセス)いただく方々も、海住個人というより、初めから市議会議員・海住は何を考えているのかを知ることができる場だることを期待していらっしゃるのだろうと思う。

そんな中にあって、選挙こそ、もっとも、どの候補が何を考えているのかを見たいと思う機会であるのに、そのときには更新できないということに不都合は感じていた。

ネットを選挙対策上十分に活用したわけではないが、ブログ更新が認められたことは歓迎する立場だ。

しかし、中日新聞(7月18日付)記事によれば、今回から立候補時に申請が必要になったブログ等のアドレスの届け出者は、32人の立候補者中、12人にすぎなかったという。

候補者の3分の1だけが、選挙運動の中でブログ等の更新があり得ることを選管に“登録”したということだが、実際どの程度活用され、有権者の判断ないしは候補者の選挙運動上に有効となり得たかどうかは、有権者のご判断を待つしかない。

ところで、ネット選挙と言われる中で、政党などが考えたことは、ネットを活用していかに選挙を有利なものにしていくかという戦略・戦術的なものだったのだろう。

ただ、わたしのように、まったく一個人で選挙運動を行う者は、何をどう活用すれば有利に作用するかなど考え実地に移す余裕(時間・体力)はなく、できるだけ「普段通りの“更新”+合法となった活用」を念頭においた活用を図ることとした。

ふだんのブログや、文書に書けない情報で唯一というくらいに書くことのできる新たな情報は、個人演説会の開催日程だ。

従来、個人演説会を開催しようにも、配布文書は違法となるため、事前にお知らせできるツールはなかった。できるのは、開催日直前の選挙カーからの呼び掛けだけだった。それでは自ずと限りがある。

そのような実用度合いはともかく、ネット選挙は、せっかく合法になったのだから、選挙運動期間中の7日間は、普段よりもマメに、毎日更新しようと決めたこと。

そして、その通り、実行した。

ただし、内容面においては十分に構想を立て、精査する余裕はなかった。

ただ、選挙運動期間中の7日間以外の普段の更新もあるので、7日間以外の発信内容から、およそどのような候補者であるのかは理解していただけるのではないかとの考えはあった。

けれど、選挙運動期間中の7日間というのは、普段、ブログに記事を書いている議員としてはかなり特別な7日間である。

なぜかと言えば、それ以外の日に、○○の選挙に、わたしに一票をお願いしますとは言えないが、この7日間だけは特別な7日間。

選挙に関して自由にものが言える、言論解放の日々である。

そうした中身自体に、普段以上の中身があるわけではないが、普段はゼッタイにやれない選挙ポスターそのものや、選挙公報に掲載した文面をアップした。

そのことで得票増を期待できるものではなく、にぎやかしのようなものである。

ふだん、できないことをやれる体験をしてみたかった。

ネット選挙は、候補者のためのものにも見えて、本来は有権者のためのものである。

街頭のポスターや選挙カーからの宣伝、選挙公報だけではわからない候補者の政策なり人等を見る情報源として機能しないといけないが、まだまだだったというのが実際のところだろう。

|

●ネット参院選、最も効果があったのは“ネガキャン”だった

日刊スポーツ 2013.07.20 ニュース

ネット上に飛び交った「批判」が影響したのか、鈴木寛候補が街頭演説中に暴漢に襲われる事態も

いよいよ明日7月21日、参院選の投開票日を迎える。ネット選挙解禁後、初めてとなる国政選挙ということで、各候補者とも政党ぐるみで事前準備を進め、盤石の構えで選挙戦に臨んだかに見えたが、当初「想定」していた戦いとはいくぶん趣が違ったようだ……。

その典型が、「大激戦」と評される東京選挙区での残り1枠を懸けた“場外戦”かもしれない。定数5のうち、各メディアがすでに「当選圏」に達していると報じるのが、追い風に乗った自民2議席に加え、手堅い組織票が見込める公明・共産の各1議席だが、現在、熾烈な5位争いを繰り広げている無所属・山本太郎候補と民主党・鈴木寛候補の鍔迫り合いは、盛り上がりに欠けた初のネット選挙のなかにあって、ある意味、唯一見るに値する泥試合の様相を呈している。

「互いに支援者や勝手連が口汚く罵り合っていますが、“インテリ”鈴木vs.“反原発”山本の仁義なき代理戦争といった構図ですね。超党派でネット選挙解禁に尽力したとされる鈴木候補が、自分がこじ開けたはずのネットという場でフルボッコを食らうという展開に皮肉な巡り合わせを感じますが……」

ブロガーのやまもといちろう氏がこう話すように、鈴木候補を巡っては、文科副大臣時代に文科省が子どもの被ばく許容量を20ミリシーベルトに決めたことや、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の予測結果を公表しなかったのは鈴木候補個人の責任に拠るものといった批判ツイートが爆発的に拡散されている。

ツイッター上では、山本候補推しの勝手連が匿名で騒いでいると捉えられているが、興味深いのは、このやや一方的なそしりに対し、ネット論壇を賑わせてきたインテリ層が反応。東大大学院准教授の伊東乾氏などは、鈴木候補バッシングを片端から論破するなど、擁護ツイートを連発させているのだ。

「灘高―東大という輝かしいキャリアの鈴木候補は、何かと人を見下してしまう癖があり、同じような境遇にあるインテリ層の“ウケ”はいい。ただ、民主党内ではこのキャラが災いしむしろ疎ましがられているので、このような惨憺たる状況になっても誰も助けにきてくれないのです。一方で、山本候補の陣営が100万人のメールアドレスを集めている点は注目に値します。ネット解禁で公選法を改正する際、候補者本人への『なりすまし』は想定していたが、今回のようなケースは想定外のこと。ましてや、ネット上で勝手連ができて、当落線上にある対立候補を攻撃するような動きなど考えてもいなかった。今回の小競り合いは、鈴木候補を以前から攻撃していた勢力が山本陣営の勝手連に加わったことで、一気にデマが拡散された……ネット選挙解禁の拙い面が浮き彫りになった格好です」

投票先を決めるに当たって政党や候補者の比較が容易になり、有権者がその気になりさえすれば候補者本人と双方向の意見交換が可能になるなど、ネット選挙がもたらす“メリット”もあるにはあったが、匿名による特定候補者への誹謗中傷やネガティブキャンペーンといった“リスク”のほうが勝ったということだろう。

実際、選挙戦終盤には、一部の候補者の名前をある検索サイトに入力すると、「選挙違反」や「逮捕」といった、候補者のイメージを損ねるような関連キーワードが多数出てくるという不測の事態も起きた。各党とも、ネット上に飛び交う風評をチェックし、ネット工作員が情報を操作する書き込みまでする監視サービスを利用しているのでは? とまで実しやかに言われていたが、実際にそのような攪乱作戦まがいの工作などできるものなのか。

「候補者とネガティブワードを結びつけることなど簡単です。ブログサービスを利用して、特定候補名と誹謗中傷の言葉を並べたタイトルで多くのエントリを書けば、注目キーワードに入ってくる。4万件程度、検索をかければ、関連キーワードになります。どのくらいブログエントリがあって、どのくらいのページランクのブログがあれば、どの程度関連キーワードに入るかは経験則がありみんなわかってるので、まともなSEO業者ならお手のもの。ただ、場合によっては公選法違反に問われます。今回の選挙戦を見て、ネット解禁のいい面よりも単なる誹謗中傷など悪い面のほうが目立ったのは、ネガキャンの効果のほうがはるかに大きいから。実際、この短い選挙期間中に、特定の競争相手にマイナスのイメージを植え付けられれば、誰に投票するか迷っている有権者は確実に選択肢から外すはず。こうした動きはある程度想定されていたが、今回これを組織的にやる人たちが出てきたということ。そういう意味では、今回の参院選は当局が動き出す、投票終了時間の20時以降どうなるかが興味深いですね」

見えないネット工作がどの程度選挙結果に影響するか? 参院選は明日投開票日を迎える。 <取材・文/日刊SPA!取材班>

| Trackback ( )

|

今日は参議院選の投票日。

午前中、屋外での仕事をこなし、日中の暑い時に「投票所」に行って、投票してこようと思っている。

ところで、ネット選挙について、日経の記事は

「・・ただ有権者は、候補者が早くから戦略的にネットを活用していたのか、慌ててツイッターなどを活用したものの炎上を恐れて身辺雑記ばかり書き込んでいたのかしっかり見ている。

投票前日と当日に有権者が各候補者のサイトを閲覧し、そこで得た情報を基に無党派層が投票する候補者を決めるケースが少なからずあるだろう。

有権者の行動は投票翌日以降、各候補者のウェブサイトのPVやネット企業各社が発表する検索語のランキングなどを通じ明らかになる。」

としている。

投票日の今回、もっとも注目は東京。

ネットアイビーニュース の分析は、

「山本太郎候補にネット選挙の追い風」

「資金なしの山本陣営。フェイスブック、ツイッターなどで呼びかけ、資金のいらないネットを駆使した選挙戦を展開。

ネット選挙の解禁は、地盤のない山本陣営にはプラスに働いている。あるスタッフは、『全員、ボランティアスタッフでやっています。

ネットの力がなかったらできなかったこと。これまでの選挙では、ネットを駆使してボランティアが集まって選挙活動を行なうという戦い方は、考えられなかったと思う。

公示日のポスター張りは、ネットで広めて人数を集めて、ほかの候補者よりも貼り終えるのが早かった』という。

大衆の力をかき集めて、数々の選挙を戦ってきた百戦錬磨の大政党、大組織に立ち向かう。」

「<民主党・鈴木寛候補との議席争いか>」

とする。

zakzak の記事中にある選挙プランナーの三浦博史氏の最新情勢の分析では、

「民主党の苦戦は東京でも同様だ。民主党は公示直前に東京の公認候補を鈴木寛氏に絞ったが、

3位以下の争いで優位に戦いを進めるのは武見敬三氏(自民)、吉良佳子氏(共産)、山本太郎氏(無所属)の3氏。

鈴木氏は3人の後塵を拝しているという。」

夜は選挙速報を見ることになるのだろうから、東京新聞の

「参院選特番 わかりやすく ネット選挙運動も検証」

という記事がテレビ各局の特別番組を一覧として解説しているのでまず見ておく。

ともかく「低調」といわれるネット選挙だけれど、週明けからいろいろなまとめや総括が出で来ると思って期待している。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●参院選特番 わかりやすく ネット選挙運動も検証

東京 2013年7月18日

参院選の投開票日の二十一日夜は、テレビ各局が特別番組を組んで選挙結果を速報する。インターネットを使った選挙運動を検証したり、知名度の高いジャーナリストを起用するなど各局とも力を入れている。

■ヤフーと連携

TBSの特番は午後七時五十分から。関口宏が初めて担当。一カ月に五百億のアクセスがあるという「Yahoo!JAPAN」から、データの提供を受ける。

公示から十七日間の期間中、どんな政党、候補者、政策が頻繁に検索されたのかなどを分析する。

松田崇裕・制作プロデューサーは「やりたいのは候補者の検索数ランキング。初のネット選挙で有権者はどう動いたのか、検索数と当落に相関関係はあるかを見たい」。

データ放送では、ツイッターで盛り上がっている政策や政党名などのキーワードをグラフで見せたり、番組への意見を「ふきだし」風に紹介する。

■辛口に期待?

テレビ東京の特番は午後七時五十分からで池上彰さんが司会。昨年の衆院選で党首への辛口インタビューが好評だった池上さんは「予想外に話題になってしまい、期待する声があるのがプレッシャーです」と苦笑しつつ「政治のプロではなく家族や、将来有権者になる人に見てもらいたい。注目点は衆議院と参議院のねじれが解消されるのか。そして参議院の在り方を視聴者と一緒に考えたい」と話す。当選者に日本の将来を背負う責任や覚悟を問いたいという。

衆院選で痛いところを突かれた政治家は、池上さんの特番を嫌がってもおかしくないが、川口尚宏プロデューサーは「クレームはなかった。むしろ今、雑誌で池上さんは、各党の党首にインタビューされてますよね。みなさん、池上さんに自身の考えを聞いてもらいたいのでは」と話す。

■見やすさ重視

NHKは武田真一、守本奈実両アナウンサーによる「参院選2013開票速報」(午後七時五十五分~)、「おはよう日本」選挙特集(翌午前四時半~)、「参院選2013列島ドキュメント」(同八時半~)で開票状況や政局の動きをなどをきめ細かく伝える。

見やすい画面作りに力を注ぎ、(1)バーチャルを使用した議席予測(2)タッチパネルを用いた選挙区の出口調査や開票状況の紹介(3)比例代表の開票状況を視覚的にわかりやすく見せる-など、工夫を凝らすという。

NHKは先週、EXILEのメンバーが候補者を応援する写真がブログに掲載されたとして、このメンバーの出演する番組を差し替えた。また、インターネットを使った選挙運動の検証番組を参院選後に放送する。

■若手を起用

フジテレビは午後七時五十八分から。フェイスブックなどと連動して視聴者の声も紹介する。安藤優子、三宅正治キャスターのほか「めざましテレビ」の加藤綾子アナウンサーが担当。日本テレビは午後七時五十八分から。村尾信尚、山岸舞彩キャスターらが担当。第二部では嵐の桜井翔キャスターが解説などを行う。

テレビ朝日は午後七時五十七分からで、古舘伊知郎キャスター、小川彩佳アナウンサーが司会。二十一万サンプルを超える出口調査のデータをもとに、開票速報を届けるとしている。 |

●【ネット選挙区ウオッチ】 4~11日中間まとめ 投稿で人柄見えた [ネット選挙 最前線]

産経 2013.7.13

インターネットを使った選挙運動が解禁された参院選の「17日間の戦い」もいよいよ折り返しを迎えた。候補者がツイッター、フェイスブック、ブログを使って配信した投稿は公示から11日までに東京選挙区で計1685件、岩手選挙区で計361件。初めての試みに“暗中模索”のなか、投稿は日を追うごとに増加、熱を帯びている。

ホットリンク社のネット分析ツール「クチコミ@係長」で、各候補の書き込みを分析すると、よく書き込まれる単語の上位10件のうち6件は東京・岩手とも政党名や候補者名。「演説」「予定」「お願い」などの言葉も上位に入り、多くの候補が街頭演説などの告知に使用。ネット上でも“連呼”が行われている実態が分かる。

政策に関する単語では、東京は「原発」「ブラック企業」が、岩手では「復興」「被災」がともに20位内に入った。

書き込みを見ると、当初期待された政策論争の高まりとまではいかないが、候補の人柄はよくうかがえる。

「とにかく暑いです!」という何げない書き込みからは、少なくとも頑張っている様子は分かるし、ネット利用者から寄せられた「○○についてどうお考えですか」という少し意地悪な質問に、真(しん)摯(し)に回答する書き込みは“逃げない姿勢”を印象づける。

また、有権者と握手を交わす姿を生中継する動画をみれば、現場の盛り上がりが一目瞭然。逆に、人っ子一人いない場所で演説する姿には支持、不支持はともかく「頑張れ」と声を掛けたくなる。

政策か、人柄か。人によって投票の判断基準は異なるだろうが、投票所で名前や顔写真だけみて選ぶよりははるかにいい。自らの選挙区を一度ウオッチしてほしい。(伊藤鉄平)

●ネット選挙「決戦の土日」 無党派の閲覧急増

日経 2013/7/19

参院選で解禁された、インターネットを使った公示後の選挙運動がいよいよ山場を迎えている。これまでのところ盛り上がりに欠けている点は否めない。ただ前哨戦だった6月の都議選では、投票前日・当日の2日間に検索して候補者のウェブサイトを閲覧する有権者が急増する現象が起こった。ネットを活用してどの程度無党派層を取り込めるかは、「決戦の土日」までにコツコツ積み重ねてきた取り組みが鍵を握る。

■投票前日のアクセスは5倍、当日は10倍以上

街頭演説をスマホで撮影する有権者(4日、東京都豊島区)

「告示前は1日に30~50ページビュー(PV=閲覧数)だったアクセスが、投票前日には250PV、当日は500PVと飛躍的に増えた」。都議選で複数の候補者からネット選挙の支援を請け負ったソーシャルグループウェア(東京・品川)の数又拓氏はこう語る。同社はウェブサイト制作を請け負う中で積み上げたネットの知見が生かせるとみて、ネット選挙支援事業を立ち上げた。

数又氏が担当したある候補者の選挙期間中のPVは1日平均100PV。投票直前の「駆け込み閲覧」が通常の5~10倍に跳ね上がったのは想定を超えていたという。「投票先を決めかねていた無党派層の有権者が多く、一気にネットを検索するなどの行動に出たのでは」(数又氏)とみている。参院選でも投票前日(20日)と当日(21日)に有権者からのアクセス数が急増し、投票行動を左右しうると断言する。

ソーシャルグループウェアは都議選で5人の候補者のネット戦略を支援。数又氏は23区内のある区から出馬した野党候補を担当した。都議選はネット選挙の解禁前で候補者は告示後の書き込みはできなかったが、それでも十分な手応えを感じたという。

実は投票直前に駆け込みアクセスが急増した背景に、念入りにネットの様々なサービスを使いこなす戦術で準備していたおかげもある。数又氏が支援を始めたのは5月上旬。まず手を付けたのはウェブサイトの大改造だった。

まずトップ画面の中に候補者のミニブログ「ツイッター」、交流サイト(SNS)「フェイスブック」、動画共有サイト「ユーチューブ」の小画面を貼り付けた。いずれかを更新すればウェブサイト側も自動的に更新され、常に候補者の最新動向を有権者が把握できるようにした。

企業が社名や製品名で実施するのが当たり前になった「検索エンジン最適化(SEO)」も採用。重点政策に関する記述を充実させ、同じ政党・地域の議員同士でウェブサイトを相互にリンクさせる工夫により、米グーグルやヤフーなどの検索サイトで候補者名が検索された際に、検索結果の画面の上位に候補者のウェブサイトが表示されるように配慮した。

■個々の書き込みも吟味、「いいね!」の広がり狙う

福岡県中間市の出直し市議選で初当選し、交流サイト「フェイスブック」で報告する田口善大氏=14日午後11時10分、福岡県中間市

ソーシャルメディアもフルに活用している。ツイッターでは、担当した候補者の名前や本人が取り組む重点政策について書き込み(ツイート)している人を探し出した。候補者と同じ選挙区の有権者と思われる人物が見つかればフォローし、有権者との接点を積極的に設けることを心がけた。

1回の投稿で140字しか書き込めないツイッターでは、踏み込んだ政策の話は伝わりにくい。そこで有権者の側からも候補者をフォローしてくれた場合、有力な支持者になる可能性が高いとみてさらに手を打った。「フェイスブックのページを登録してほしい」という内容のメッセージ(DM)を送り、フェイスブックを通じて深みのある交流ができるようにした。

フェイスブックでは、企業などが使う「フェイスブックページ」として候補者の専用ページを新規に作成した。候補者のプライベートな友人と有権者が混在するのを避けるのと、ソーシャルグループウェアが企業向けに提供しているフェイスブック管理ツールを導入しやすくするためだ。候補者には文字だけの単調で目立たない発信にならないようアドバイス。一目で内容が分かるよう写真も織り交ぜて投稿し、賛同を示すボタン「いいね!」が押され発信が拡散しやすくなるよう気を配った。

フェイスブックでは、候補者の書き込みに対し有権者が「いいね!」ボタンを押すと、有権者の友達にもその書き込みが表示される。候補者を直接登録している有権者が100人程度に過ぎなくても、有権者の友達まで含めれば数千~数万人に重点施策などが伝わる可能性がある。「有権者の名前入りで『○○さんがいいね!と言っています』と転載されるので、ツイッターより伝搬力が強く働く」(数又氏)

さらにユーチューブでは、本人の基本政策をまとめた5本の動画を作成。告示日から逆算して数日おきに更新されるよう、小出しにして掲載した。これは以前、千葉県内の首長選を支援した際の経験が役立っている。選挙事務所を訪れた年配の3人の有権者に、ユーチューブはやってないのかと言われてはっとしたという。ネットは必ずしも若者向けではないとの事実が数又氏の脳裏に強烈に焼き込まれた瞬間だった。「パソコンやスマートフォンに不慣れなシニアも、動画の再生ボタンを押すだけなので簡単。ネット選挙に熱心なシニアが1人でもいれば、その周りの方々を巻き込んで動画が見られるはず」(数又氏)

都議選で駆使した各種サービスの利用は無料。しかも当選・落選に関係なく、選挙後も無駄にならず支持者とのつながりを保つのに役立てられる。一般にツイッターやフェイスブックの利用者は自分が登録した人を削除することは少なく、政治家に対しても登録を続けているケースが多いそうだ。同社が担当し落選したある候補者は「ネット選挙があればお金のない人でも政治に挑戦できることが分かった。数年後の次の選挙に向けた下地作りにもなってよかった」と前向きに語る。

■ツイッターなどの輪、次回選挙への下地作りに

日本経済新聞社が14日から16日まで実施した世論調査では「ネット情報を参考にしない」との回答が81%に上り、ネット選挙が有権者に浸透していない状況が浮き彫りになった。自民党でネット選挙戦略を統括する平井卓也衆院議員も「なりすましや誹謗(ひぼう)中傷、落選運動などのトラブルは思ったほど出ていないが、ネット選挙が大きな話題を呼び起こしている例も出ていない。準備不足もあるが……」と拍子抜けする。

そもそも今回の参院選では与党の優勢が伝えられており、ネットで話題になる大きな争点も見当たらない。

ある野党候補者は「改選数の多い東京、大阪、名古屋周辺の選挙区や比例代表で、当落線上の候補者がネット選挙の追い風を受け当選する例が数人出ればいい方ではないか」とみる。

ただ有権者は、候補者が早くから戦略的にネットを活用していたのか、慌ててツイッターなどを活用したものの炎上を恐れて身辺雑記ばかり書き込んでいたのかしっかり見ている。

投票前日と当日に有権者が各候補者のサイトを閲覧し、そこで得た情報を基に無党派層が投票する候補者を決めるケースが少なからずあるだろう。有権者の行動は投票翌日以降、各候補者のウェブサイトのPVやネット企業各社が発表する検索語のランキングなどを通じ明らかになる。゜

(電子報道部 金子寛人)

●山本太郎候補にネット選挙の追い風(前)

ネットアイビーニュース 2013参院選 2013年7月19日

<資金なし、地盤なしの選挙戦>

参院選、東京選挙区で優勢と目される自民、公明の大政党に挑む、無所属の山本太郎候補。ネット選挙を追い風に、議席を争うところまで猛追している。インターネット上での拡散で、1,000人規模のボランティアスタッフが集まり、新宿、池袋、秋葉原など都内各所を駆け回る。

資金なしの山本陣営。フェイスブック、ツイッターなどで呼びかけ、資金のいらないネットを駆使した選挙戦を展開。

ネット選挙の解禁は、地盤のない山本陣営にはプラスに働いている。あるスタッフは、「全員、ボランティアスタッフでやっています。ネットの力がなかったらできなかったこと。これまでの選挙では、ネットを駆使してボランティアが集まって選挙活動を行なうという戦い方は、考えられなかったと思う。公示日のポスター張りは、ネットで広めて人数を集めて、ほかの候補者よりも貼り終えるのが早かった」という。大衆の力をかき集めて、数々の選挙を戦ってきた百戦錬磨の大政党、大組織に立ち向かう。

18日、JR神田駅前で行なった選挙活動でも、仕事帰りのサラリーマンとおぼしき、スーツ姿のスタッフらがビラ配りを手伝い、声を上げていた。ツイッターなどソーシャルメディアを使っての拡散も山本陣営の武器の一つ。有権者、聴衆と山本候補がツーショット写真を撮り、その写真を拡散して、ネット上で脱原発の政策などを訴える。資金なし、地盤なしの陣営ならでは地道な作戦。自民、公明が優勢と見られているなか、大衆の力が、政党、組織のバックアップや地盤、資金のある候補者を破れるのかどうか。

<若者たちよ、投票へ>

首都決戦もそうだが、投票に行く人が少ないと言われる20~30代の若年層の投票率が、選挙の勝敗のカギを握っている。このまま若者層が政治に無関心のままだと、「政治が大企業や団体の方ばかりを見ている」→「若い人が投票に行かない」→「政治家が若い人の話を聞かないようになる」→「投票に行く人が多い高年齢層の言い分が、国民の声として政治に反映しやすくなる」→「若者の声が政治に届かず、若年層の政治への関心がますます薄くなる」という、悪循環に陥る。

この流れを、どこかで断ち切らなければならない。山本候補は、若者たちに「政治をあきらめないで」という声を上げ続けた。「今回、投票を棄権するということは、ゆくゆく若者たち自らの首を絞めることになってしまう。本音は、山本太郎に投票してほしいですが、とにかく投票に行って、若い世代の意見を政治に反映させてほしい」と、呼びかけた。

<既得権益と無縁>

「原発問題も労働問題もつながっている。低賃金やブラック企業化など若者を切り捨てる政治への憤りが、自分を立たせている。今の政治家の多くは、大企業の利益のための活動家になっている。初心に戻れよ、と思います。この言葉が、ただのぼやきに終わらないように、国会に行かせてください。先頭に立たせて下さい」と、訴えた。

命を削って、若者たちや主婦層の思いの代弁者になろうとしている。芸能界にいた山本太郎候補は、脱原発への本音の声を上げすぎて、芸能界での仕事は激減したという。こういう異色で、骨太の候補者が、出てくることは今後、まれかもしれない。

自民党に有利と見られているが、山本太郎候補のような既得権益や政党の利益、国民側から見た無駄な政争と無縁の政治家が、1人は国会にいていい。

既得権益と戦い、大政党に対しても空気を読まずに声を上げ続けることのできる壮士が、1人は国会にいてほしい。

バランスを考えたとき、行動力があり、目先の金儲けや次の選挙での当選を考えない、国会議員が1人は、いてほしい。

<民主党・鈴木寛候補との議席争いか>

ボランティアで集まった集団が、政党の組織票を打ち破れるのかどうか。首都決戦は、いよいよ大詰め――。山本太郎候補は、「現場での手ごたえはあります。その手ごたえが、どこまで票につながるのか。投票に行ってもらえるか」と、前回、約7万票を獲得した衆院選、東京8区での選挙戦と同等の手ごたえをつかんでいる。

演説を聞いていたある40代のサラリーマンは、「あくまで個人的な意見ですが...」と前置きして分析していた。「太郎さんの訴えがうまく伝わっていれば、単純計算、東京は23区あるので、7万×23。そのほかの自治体を含めて大体、160万票程度は取ることは可能。そこまで票が伸びれば、勝てるのではないか」。ツーショットの写真を撮るなどしてネットで広げた情報が、パソコンの先の有権者に届いたのか。無党派層を投票所に向けさせることができるのか。

あるスタッフは、「予断を許さない状況。残り3日が選挙を決めるとも言われますので、最後まで気が抜けない。若者たちには山本候補の突破力に期待してほしい」と、吐露した。

自民、公明など政党の組織票がモノを言う選挙戦。首都決戦は、若者たちや無党派層の動向が勝敗を決することになりそうだ。当落線上にいる山本候補は、持ち前の行動力で突破できるのか。

●【激闘 参院選】「ネット選挙功労者」の鈴木寛氏に風吹かず? 東京で苦戦続く民主

zakzak 2013.07.18

関東情勢【拡大】

・・・(略)・・・

選挙プランナーの三浦博史氏が最新情勢を分析した。

・・・・・(略)・・・

民主党の苦戦は東京でも同様だ。民主党は公示直前に東京の公認候補を鈴木寛氏に絞ったが、3位以下の争いで優位に戦いを進めるのは武見敬三氏(自民)、吉良佳子氏(共産)、山本太郎氏(無所属)の3氏。鈴木氏は3人の後塵を拝しているという。

鈴木氏は今回の参院選でネット選挙を解禁させた功労者の1人とされ、楽天の三木谷浩史会長兼社長率いる「新経済連盟」が推薦した候補8人の1人。ネット選挙の風は鈴木氏に吹かなかったのか。

「三木谷氏は街頭でもネット上でも鈴木氏を応援しているが、ネットで動く票は思ったより少ない。日本ではまだネット選挙が定着していない」

「完全解説インターネット選挙」の著者でもある三浦氏はこう語り、「他の候補者も、自身のブログなどで応援してくれる有名人を紹介しているが、その有名人が好きな層は有名人自身のブログで応援しない限り影響は小さい」という。

このほか、改選数1の栃木、群馬両選挙区では、いずれも自民党候補が序盤戦からの優位を保ったまま。茨城(改選数2)では、維新、みんな両党の選挙協力が不調に終わった結果、民主党の藤田幸久氏が2位に滑り込みそうな情勢だ。

千葉、神奈川両選挙区でも、民主候補が残り1枠争いを優位に展開しており、「京浜工業地帯を抱える地区では、労働組合の票が依然として根強い」(三浦氏)という。

●【激闘 参院選】東京選挙区「5位争い」ネットで泥仕合! ユーザー同士の“場外乱闘”も

zakzak 2013.07.20

参院選東京選挙区の主な情勢調査【拡大】

. 7・21参院選で、首都決戦がヒートアップしている。報道各社の情勢・出口調査で、東京選挙区(改選数5)の最終議席をめぐって、民主党の鈴木寛氏と、無所属の山本太郎氏、みんなの党の桐島ローランド氏らが激しく競り合っているのだ。各陣営とも、今回から解禁されたネット選挙をフル活用し、ライバル候補へのネガティブキャンペーンまで展開している。

報道各社の調査=別表参照=を分析すると、東京では自民党の武見敬三、丸川珠代両氏と、公明党の山口那津男氏が当選圏内に入り、6月の都議選で躍進した共産党の吉良佳子氏も滑り込みそうな勢いだ。

しかし、最後の1議席をめぐる争いは予断を許さない。冒頭で紹介した3候補が意識するのは、上位当選が確実視される自民党候補ではなく、“5位争い”を演じる宿敵たちだ。

「反原発」どころか「脱被曝」を掲げる俳優の山本氏は、民主党公認候補として一本化された鈴木氏にターゲットを絞る。

山本氏は街頭演説で、鈴木氏が福島第1原発事故当時の文部科学副大臣だったことに触れ、「SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)を、僕たちに全然見せなかった。その文科省の副大臣がどの面下げて立候補するんだよ。何が何でも引きずり降ろします」と主張。この演説の様子はネット上で拡散している。

これに対し、鈴木氏はホームページで、山本氏を名指しこそしていないが、「放射能について、誤った理解に基づいて、過度に不安をあおる人たちがいます」と反論した。

ネット上では、山本、鈴木両氏の支持者とみられるユーザー同士の“場外乱闘”もあり、ネット選挙が批判合戦を助長しているようだ。

桐島氏もまた、両陣営の論戦に乗り遅れまいと、ツイッターで「唯一、脱原発を実現できる政党、みんなの党を信じて下さい」と記載した。

無党派層を数多く抱える首都・東京だけに、これ以外の候補も含めて、最後の最後まで熾烈な戦いは続きそうだ。

●ネット選挙のメリット・デメリット

/ネット選挙が可能にする「双方向のコミュニケーション」にはどのような意味があるのか /小川和也 × 名取良太

現代ビジネス 2013年07月19日(金)

●【ネット選挙】「政治的なことは友人とシェアしたくない」若者の49%

RBB TODAY 2013年7月19日(金)

リビジェンは19日、10代~30代を対象とした“ネット選挙”に関する意識調査結果を発表した。ネット選挙が解禁される参議院議員選挙に合わせ、若年層の実態を調査したもの。調査日時は7月16日16:00~17日01:11で、一般男女500人から回答を得た。

ネットでの政党や候補者のコメントに対して「いいね!」や「RT」をしたことがあるか質問したところ、「したことがある」は5.8%、「したことがない」は87.1%だった。残る7.1%は「覚えていない」だった。

次に、ネットでの政党や候補者のコメントに対して、知人が「いいね!」や「RT」しているのを見たことがあるか質問したところ、「まったく見ることがない」が79%だった。「たまに見ることがある」は17.6%、「頻繁に見ることがある」は3.4%だった。

そこで、「見たことがある」と回答した人に対して、それを見てどのような印象をもったか質問したところ、「どちらかと言うとポジティブな印象もった」が62.9%、「ポジティブな印象をもった」が10.5%と、肯定的な印象が多かった。「どちらかと言うとネガティブな印象をもった」は24.8%、「ネガティブな印象をもった」は1.9%と少数派だった。

一方でネットをつうじて自身の支持政党や支持候補者について他人に知られることへの感想について質問したところ、「とくに気にはしない」が31.5%、「どちらかというとあまり気にはしない」が18.9%となった。しかし「どちらかというとやや抵抗がある」が21.1%、「抵抗がある」が27.7%となっており、抵抗感がある人は合計48.8%と高い割合を占めている。

これを受け「自身が匿名のアカウントの場合」という仮定を加えて質問したところ、「どちらかというとやや抵抗がある」が15.7%、「抵抗がある」が20.1%となり、抵抗感がある人は合計で35.8%(約36%)に減少した。

| Trackback ( )

|

ネット選挙の運動も今日が最後の日。

運動は今日土曜日までなのに、明日もネットに投稿して違法な状態になる候補者もいるに違いない。

なお、今日、読んで面白かった意見。

まず、ITpro の

「ネット選挙、性別や年齢層による支持政党の傾向がくっきりと」

中盤まで、興味深く読んだ。その分、最後締めが緩んだ印象を受けた。

今日のブログの最後から2番目に記録しておく。

一番最後は、日経の

「ネット選挙、参院選は見本市 本番は地方選」

ところで、今日は、「田の草取り」(稲の水田に除草剤を使わないので雑草が生えるところ、それを手で除草すること)。

ということで、早朝ウォーキングはなしにして、少し明るくなったこれから、5時過ぎから「お仕事」に出かける。

人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ネット選挙、性別や年齢層による支持政党の傾向がくっきりと

|ITpro/ Twitter投稿分析より(2)2013/07/19 玄 忠雄=日経コンピュータ

・・・・・・・(略)・・・

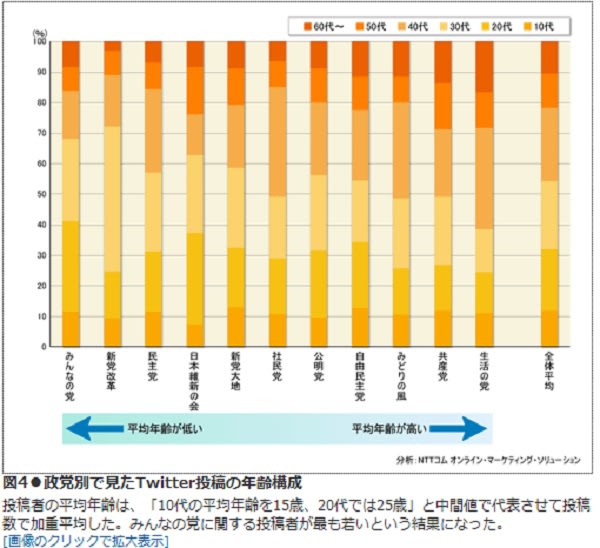

投稿を、政党ごとに年齢層に分けても示した(図4)。「10代なら15歳」「20代なら25歳」というように年代の平均年齢を仮定し各年代の投稿数で加重平均した、近似的な「投稿者の平均年齢」も算出した。最も若い人の関心を呼んでいる政党はみんなの党だった。以下、新党改革、民主党、維新の会と続く。みんなの党は、投稿者の平均年齢は35.8歳である。内訳を見ると投稿者は20代と30代が中心であることが特徴的だ。2番目に付けた新党改革は、実に5割弱が30代に集中している。

一方、関心を持つ人の平均年齢が高い政党は、42.9歳の生活の党、41.1歳の共産党、40.3歳のみどりの風などとなった。生活の党は40代と60代以上の投稿数が分厚い。共産党は各年代に投稿が分散しているのが特徴的だ。自民党も同じ傾向が見られる。一方、社民党は40代に分厚い投稿者がいる。

図4●政党別で見たTwitter投稿の年齢構成

投稿者の平均年齢は、「10代の平均年齢を15歳、20代では25歳」と中間値で代表させて投稿数で加重平均した。みんなの党に関する投稿者が最も若いという結果になった。

[画像のクリックで拡大表示]候補者の投稿、リツイートは限定的

立候補者のうち、フォロー数が多いTwitter上での著名人の動向にも着目した(表1)。上位10位のうち、1位の田宮嘉一候補は38万に迫るフォロワーを抱える。テレビなどマスコミでの露出は少ないが、他のタレント候補や著名な候補を抜いて1位に付けた。2位は無所属で出馬している山本太郎候補、3位はテレビ討論番組などへの出演も多い山本一太候補と続く。

ランク入りした候補はもとより投稿が概ね活発で、選挙期間に入りさらに増えた。

公示日前(6月27日~7月3日)と後(7月4日~16日)で、上位の候補5人について投稿数を比較した。1位の田宮候補は、1日当たりの投稿数が22.1から74.3に、2位の山本太郎候補は5.1から19.2に増えている。以下、3位の山本一太候補が2.7から5.9に、4位の佐藤正久候補が6.9 から22.9に、5位の世耕弘成候補が1.7から6.6にと活発になっている。

ただし候補者のフォロワーが投稿を自身のフォロワーに広げる「リツイート」の件数は、候補者によって大きな差が見られた。1位の田宮候補の投稿に対するリツイート数が1日数十~300件程度。38万フォロワーを抱える投稿者としては少ない印象だ。唯一、10万超のリツイートを記録した投稿は7月7日、ある写真家の作品について投稿した内容だったという。

5人のうち、投稿がリツイートされやすいのは山本太郎候補と佐藤候補だった。山本太郎候補は投稿に1日1000弱~1万台のリツイートがあり、16日には5万超のリツイートを記録した。佐藤候補も1000~4000台のリツイートがある。

ツイッター日本法人はネット選挙でのTwitter活用について、米国のようにハッシュタグが活用されていないと残念がる。米国では候補者が有権者から質疑を受け付けると同時に専用のハッシュタグを設けて、質疑の流れを追いやすいようにしている。

候補者と双方向でつながるなど、有権者が参加意識を持てるネット選挙を実現するには、工夫や改善すべき点が多く残されているようだ

●[参院選]ネット活用、「集票」は未知数

(2013年7月16日 読売新聞

インターネットを利用した選挙運動が解禁された参院選。不特定多数の有権者に投票を呼び掛け、自身の主張や人となりをアピールできるとあって、各陣営や候補者は積極的に活用している。ただ、集票効果は未知数との見方が大半で、有権者との直接対話を重視する声もある。

ある候補は公示後、仙台市内のスタジオで毎日午後10時から、生中継で動画サイトに30分程度の番組を流している。ネットを見ることが多い若者層を意識し、砕けた雰囲気で、自身の政策や活動の様子を語る。ライバル候補を批判するネガティブキャンペーンにも活用。陣営幹部は「ネットは大きな武器になる」と期待する。

別の候補はフェイスブック(FB)やツイッター、ユーチューブで情報発信している。ツイッターでは多い時、1日約1千件の反応があるという。陣営幹部は「初めてなので恐る恐るだが、いつ、どこでも(更新)作業ができるので重宝している」と話す。別の陣営幹部は「個人演説会の日程をネットで見て聞きに来た人もいる」と語る。

ネットの活用で、若者の政治への関心を高め、投票率向上につなげる狙いもある。ただ、実際に集票力と成り得るのかは未知数のようだ。本社世論調査では、ネットの情報を「参考にしない」とした有権者は74%で、「参考にする」が15%にとどまった。ある陣営幹部は「集票の効果は限定的だ」と言い切る。別の陣営幹部は「政治家はやはり有権者と直接対話することが大事」とみている。

有権者の見方も様々だ。

気仙沼市横沼、団体職員村上太治さん(33)は「ネット解禁で得られる情報が一気に増えた。サイトで候補者と若い有権者が双方向で意見交換できる」と歓迎する。一方、石巻市内の団体職員男性(33)は「どこまで受け止めていいのか、わからない部分もある。選挙公報や信頼できる知人の話を聞いて投票したい」、同市大橋、無職阿部幹夫さん(65)は「書き込みが過熱するあまり、中傷合戦になるのでは」と話す。ネット選挙の解禁について、東北大の河村和徳准教授(政治意識論)は「各陣営は効率的な選挙戦を展開でき、候補者の失言が減る効果も期待できる。若い人に投票を働きかけるためにも、ネットと政治と結ぶコンテンツ(内容)をもっとつくることが重要」と指摘する。

◇県警が専従捜査員

ネット解禁による悪質な誹謗(ひぼう)中傷や候補者のなりすましなどに対応するため、県警は、参院選の選挙違反取締本部内にサイバー担当の専従捜査員を配置。公示前、陣営関係者がブログに立候補予定者の氏名を書き込んで投票を呼びかけたとして、公職選挙法の事前運動で疑いで警告を出した。

違反事例があれば、県警は選挙期間中に検挙する方針だが、発信元をプロバイダーに照会して特定するまで早くても1週間かかる。プロバイダーは相当数あり、時間がかかる可能性もある。

県警幹部は「ネット捜査はスピードが勝負。全てが初めてだが、手探りでやるしかない」と話す。

●ネット選挙110番

日本選挙キャンペーン協会

ネット選挙110番とは、投票率の向上をめざす一般社団法人 日本選挙キャンペーン協会が運営主体となり、「デマ・誹謗中傷のまとめサイト=ネット選挙110番」を開設・提供することで、少しでも健全な選挙キャンペーンの実現を図りたいと願うものです

●都議選、ネット選挙でフライング続出…画像公開

(2013年6月15日14時43分 読売新聞)

公職選挙法の改正で今夏の参院選からインターネットでの選挙運動が可能になるが、14日に告示された東京都議会議員選挙(23日投開票)では解禁前からフライングが続いている。

複数の候補者がソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で選挙運動の写真を公開しており、現状では公選法違反。都選挙管理委員会は「違反には気をつけてほしい」と呼びかけている。

都議選の新人候補の陣営は告示日の14日、候補者自身のツイッターにサイトアドレスを貼り付けた。アドレスをクリックすると、数枚の画像に誘導される。画像は、告示日に候補者が都心のターミナル駅で党幹部らと行った街頭演説などをうつしたものだった。

この陣営は、外部の指摘を受けて同日夜、写真などを削除した。候補者は「言葉での発信はだめだが、画像を紹介するのは大丈夫だと思っていた」としたうえで、「陣営のスタッフが載せてしまった。私は指示はしていない」と話している。

●ネット選挙・定点観測:ツイッター利用者、自・民・共に関心集中 党首は安倍・橋下氏

毎日新聞 2013年07月03日

毎日新聞と立命館大は参院選(4日公示・21日投開票)で解禁されるネット選挙の共同研究として、ツイッターの投稿(ツイート)データを収集・分析する「定点観測」を続け、紙上と総合情報サイト「毎日jp」に随時掲載する。初回はツイッター利用者のつぶやき数で測る政党・党首への関心度。公示が迫る中、自民、民主、共産3党が他党を引き離す傾向が続いている。

共同研究では「NTTコム オンライン」社の分析ツール「バズファインダー」を使用し、投票1カ月前の6月21日から投稿データを収集している。

まずは7月1日までのデータから政党名と党首名が含まれるツイート数を日単位で集計した。

自民党は6月29日に民主党を抜いて以降、3日連続でトップ。1日に約1万〜3万件のツイートがある。その中から「好き」など肯定的な言葉を含むツイートと「嫌い」などの否定的なツイートを抜き出すと、自民党が圧勝した東京都議選の投開票日23日は肯定ツイートが約1500件あり、否定ツイートの約500件の3倍に達した。その後は、肯定・否定が拮抗(きっこう)している。

民主党は都議選惨敗の翌24日と、通常国会の閉会した26日にツイート数が急増。安倍晋三首相問責決議など同党の国会対応にも批判が集まったことをうかがわせる。24日は否定ツイート約1800件に対し肯定ツイートが半分の約900件にとどまり、ほかの日も否定ツイートの方が一貫して多い。

共産党は都議選で躍進した翌24日にいったんトップに立った。

党首では、ほぼ毎日1万件以上のツイートがある安倍首相と日本維新の会の橋下徹共同代表が突出。橋下氏への関心が維新のツイート数に連動していない。【石戸諭】=随時掲載

●ネット選挙が面白くない理由 中傷とデマばかり、「驚きあえる」体験が足りないんです

日経ビジネス 2013年7月19日(金) 鶴野 充茂

「ネット選挙が盛り上がらない」とあちこちで言われています。選挙関係の記事は読まれないし、ツイートも一部の人に限定され、つぶやきも広まらない。結局ネットで回ってるのは、中傷とデマだけなんじゃないの?という話も聞かれます。

初めてのネット選挙なのに、何がダメなの?

なぜダメなの? どうすれば盛り上がるの?

選挙関係者はもちろん、メディアの人、ビジネス関係者まで、あまりの冷めっぷりに頭を悩ませています。

そこで今回は、今後のためにも、今なぜネット選挙が盛り上がらないのかについて、考える機会にしておきたいと思います。

ネット動画はアイデアの宝庫。それでは今週もいってみましょう。

盛り上がらないのは相手を見ていないから

世間はネット選挙に対して明らかに食傷気味です。

どんなテーマでも同じですが、何かにのめり込んでいる人がその「面白さ」を「やらない人」に伝えるのは至難の業です。ちょっと専門的な話になるだけでついていけなくなりますし、理解できてもそれを面白いと感じるかは別問題です。

選挙に面白さは関係ない、という人もいるかもしれませんが、必要性を越えて多くの人を巻き込むには、面白さで訴求するしかありません。

「やらない人」に「面白さ」を伝えるには、「やらない人」の感覚が必要です。

コミュニケーションは翻訳作業ですから、相手の興味・関心を刺激できる観点や表現を見つける作業が不可欠なのです。

そういう意味で「盛り上がらない」のは、相手のことをよく知らない、よく見ていないという一言に尽きます。

話が面白くない 3つのパターン

話が面白く感じられない時には3つのパターンがあります。このうちのどれか1つでもひっかかると、話が面白くなくなるという条件です。

1つは、「理解できない時」。

知らない専門用語が入っていたり、話の内容そのものがよく分からない時です。

2つめは、「新しい情報がない時」。

真面目に話を聞いているのに、知っている話ばかりで新しい情報が出てこないと、面白くなくなります。

たまに「いつも同じ話を聞いているのに、発見がある」という人もいますが、極めて例外的です。

そして3つめは、「自分に関係がない時」です。

どれだけ新しい話で、理解もできても、自分に関係がないと思うと、面白いと感じられないものです。

現在のネット選挙の話題で反応が得られないのは、このどれか、あるいは複数にかかっている可能性が極めて高い。

候補者の情報発信にはほとんど目新しいものがなく、政策の違いも明確な差が見られない。

また、応援を呼びかける名前の連呼や投票に行こうばかりでは新しい情報がない。

メディアの報道もどれを見てもやはり驚きがなく、また分かりにくい。

考えてみると、これは、何もネット上に限った話ではなく、もともとがそうだった、ということなのかもしれません。

ネット選挙になって、ネット以外で見られていた情報が、たまたまネット上でも一部見られるようになっただけで、それ以外の付加価値や目新しさがない、というわけです。

矛盾する発言と行動

さらに不可解なのは、選挙運動に携わる人たちの言動です。

たとえば「投票に行こう」と繰り返す。一方で、対立候補の悪口を書きます。陣営によっては、非難の応酬が続いています。

当落線上でどちらかが残り、どちらかが落選するという読みなのでしょう。普段ならいい関係でいられるはずなのに、まるで遺産相続の争いを見るかのようです。

少し詳しい人なら、ネガティブキャンペーンが投票率自体を下げることは承知しているはずなのに、これを止めることができません。言っていることとやっていることが反対なのです。

そんな状況が「ネット選挙」で急に目立ち始めており、どちらかというと、ネットが選挙を変えたというよりも、選挙がネットを変えたような感覚の方が近い気がしています。

本当にそういうことをやりたかったんでしょうか。

爆発的に広まる3種類のコメント

では、どんなコンテンツが出てくるとネット選挙は面白くなるのか。

「発信した情報をたくさんの人に見てほしいけど、なかなか広まらない」という悩みをよく聞きますので、まずは広まるコンテンツについて考えることにしましょう。

実は、ネットの場合、爆発的に情報が広まっている時に使われているメッセージは、大きく3種類しかありません。

「伝えねば」と思った人が発信して、次々に伝達されていく時に「使われるコメント」は大まかに次の3種類に集約されるのです。

それは何か。

「これは素晴らしい」。

「これはひどい」。

「これはすごい」。

この3つです。多くの人の手によって広められている情報は、その「ニュース」を伝える時に、大よそこのうちのどれかが「紹介コメント」として使われています。

はじめの2つは「善悪」に対する驚き。

最後の「すごい」は「程度」に対する驚きです。

つまり、内容やテーマに関係なく、想定との差がたいへん大きかった時の驚きが「すごい」です。

つまり、「この3つのうちのどれかで表現できる体験」を提供すれば、伝達される確率が上がるということになります。

次の動画で具体的に考えてみましょう。

伝えたくなる体験を提供する

先に動画の説明をします。

・・・・・・・(略)・・・

動画の中で注目したいのは、シートに座った人よりもむしろ周りにいる人たちです。この体験を「伝える役割」は、シートに座っている人よりも周りにいる人たちが担っているからです。

周りの人たちが目の前で起きている現象を「これは伝えざるを得ない」といった表情がたいへん印象的です。

さて、この出来事を写真や動画でネット投稿する時に彼らは一体どんな言葉で伝えるのでしょうか。

おそらく、こうです。「これはすごいよ」。

こうしてネット上に発信された情報が、「いいね!」を得ながら次々にシェアされ、広まっていくわけです。

いいね!で続けられるルールに

多くの人を巻き込んで盛り上げるには、関係者やそのテーマに詳しい人だけでなく、日ごろなじみのない人でも楽しめる工夫が必要です。

特にネット上では、「みんなで驚きあえる」コンテンツが不可欠です。

みんなで驚きあえるコンテンツとは、一体どんなものか。

まずユーザー一人ひとりが参加できること。自分が参加することによって何かが変化する。あるいは、自分自身が発信者になることで、人を驚かすことができるということです。

しかも、理解するのも反応するのも簡単でいいということです。

これを感じるのに最適な動画がありましたので、紹介しましょう。

・・・・・(略)・・・

注目させて伝えるのではなく、注目されている所で伝える

「いいね!」をたくさん集めるというのは、それだけでもシンプルに見えますが、細かく見ると、さらに2つのコミュニケーションに分解できます。

•たくさんの人に見てもらうこと(接触数を増やす)

•見た人から「いいね!」という反応を得ること(反応率を上げる)

です。

後者の反応率を上げるポイントは、先に述べた「これは素晴らしい」「これはひどい」「これはすごい」といった驚きの体験を提供することです。

では、前者はどうか。1つの具体的な方法を次の動画で感じて頂きたいと思います。

・・・・・(略)・・・

この動画が秀逸なのは、注目を集めてメッセージを伝えるのではなく、すでに注目されている場所でメッセージを見せていることです。

人が凝視している先にメッセージを出す。

こんなところに出すのか!と周りの人たちと驚きあえる体験にもなっていますね。

お金をかけなければ広まらないのか

こんな大がかりな演出があれば、そりゃ広まるでしょう。そのためにどれだけお金がかかるのよ。

そんな風に考える人もいるかもしれません。確かに、ビジネスで情報伝達を仕組み化する上では有効ですが、他の方法もありそうです。では、もっとコストのかからない方法はないか。

最近、ネットで起きた、ちょっとした「事件」をそのヒントとして最後に紹介したいと思います。

・・・・・(略)・・・

おそらくその写真を見た何人ものネットユーザーがそう考えたのでしょう。

「本当に送っちゃったよ」「実は自分も送った」というメッセージもネット上でみんなで「驚きあえる」コンテンツになります。

そして、ピザが届けられた病室の驚きにつながるわけです。

明るい気持ちになる驚き

このヘーゼルちゃんがピザと共に受け取ったのは、驚きは驚きでも「がんばって生きていたら、きっといいことがあるよ」という明るい気持ちになる驚きであり、窓に向かって発したメッセージに対する応援を意味するたくさんの「いいね!」だった気がします。

せっかく自由度が増えたネット上の情報発信ですから、明るい気持ちになる驚きと「いいね!」を返せるやりとりを増やしていきたいところですね。

ネット動画はアイデアの宝庫。それではまた、金曜日にお会いしましょう。

●ネット選挙、参院選は見本市 本番は地方選

日経 2013/7/17

「問い合わせが殺到することも想定していたが、実際はあっても1日数件だ」。民主党のネット選挙担当者は明かす。党勢の挽回を目指し、民主党はSNSと連動する特設サイトの開設などに力を注いだ。現時点は「若い世代の関心を高める手段にはなる」ものの、肝心の狙いである有権者獲得については「大きな集票に結びつくとはあまり考えていない」というのが、中間総括だ。

■盛り上がり欠く「新ツール」

移動中の選挙カーでフェイスブックなどの書き込み(東京都内)

自民党や公明党のネット選挙担当者も「有権者や支持者からのネット選挙に関する電話相談は少ない」と口をそろえる。選挙活動を支える党本部の事務局が心配するのは、党や候補への中傷がネットで一挙に広がる「炎上」だ。ただ、各党とも前半戦の段階では、削除要請するような例は少なかった。

自民党総裁、安倍晋三首相が使って政界でも「選挙の新たなツール」と認められたフェイスブックやツイッターでの発信も、盛り上がりを欠く。「猛暑が続いているので皆様も水分補給しながら体調にお気をつけください」「移動時間を使っての車中食事は…」。当たり障りの無い言葉が並び、有権者の返信も少なく、ネットならではの「拡散」が進まない例も多い。

iPhone用アプリ 「島耕作の日経ニュース」で参院選について議論しよう

目立つのはやはり以前からツイッターに連続的に書き込む日本維新の会の橋下徹共同代表や、自らをキャラクター化した社民党の福島瑞穂党首、リツイートの数が多い生活の党の小沢一郎事務所など、党首クラスの政治家だ。民主党の菅直人元首相は「原発事故や再生可能エネルギーに関して質問を受け、できるだけ丁寧に私自身が答えている」とブログで紹介したように、ツイッターにとりくんだ。当初は「リツイートの仕方が変」などとネット上で話題となり、本人も「ツイッターに慣れなくて、苦戦中」「落ち着いたところで、リプライの仕方など習得したい」とつぶやいた。最近は「双方向の議論が可能になってきた」と自ら総括している。元首相、党首など、実世界での知名度が、ネットにも反映されている。

ある野党候補の陣営はこうした現状に「情報は発信すれば良いのではなく、実際に広がって初めて意味を持つ」と悩む。一方で、踏み込んだ発言や刺激的な批判をすることへのためらいもある。民主党のネット選挙担当者は「ネットの使い方のうまさは、候補者でも二極化している」と語る。

■数百票差で真価を発揮

それでも、今回解禁されたネット選挙運動にほとんどの候補が踏み出し、衆院議員も始めている。ライバル陣営がネットを使えば、こちらも使わざるを得ない。様子見、実験の意味合いもある。特に、これからは全国すべての選挙がネット選挙となる。数百票が勝敗を分けることもある地方議会選挙では「ネットで獲得した票で決まることもあり得る」と関係者は警戒する。無所属のある地方議員は「参院選でどんなネット戦略が功を奏するか注目している」と話す。

前衆院議員で、民主党選対企画アドバイザーを務める高橋昭一氏は「今回の参院選はネット選挙の見本市だ。国政選挙に比べ接戦が多く、有権者との距離が近い地方選挙で真価が問われる」との見通しを示す。ネット選挙の本番は、これから訪れる。

(地方部 高畑公彦、政治部 宮坂正太郎)

| Trackback ( )

|

ネット選挙が若者にどう影響するか、たぶん大きなプラスだろうと、大きな期待や興味がもたれてきた。

しかし、一言でいえば、実際に始まってみて、意外に効果はない、そんなとらえ方が目立ってきている。

いろんな意見を読んでいて、「そうだよね」と思いつつ、でも「ちがうなぁ」という印象が伴う。

たぶん、国政の比例区のような漠然とした選挙、国政でも定数が1人から数人の小選挙区、

地方自治体の主張の選挙、定数の多い議員の選挙、

それらで若者の反応の仕方も違う、そんな傾向は出るのだろうと思う。

もちろん、それは若者だけでなく、有権者全体にいえることではあろうけど。

・・ともかく、今日は「若者」についての幾つかの報道などを比べておく。

★(始動 ネット選挙)投票って「いいぜ!」 学生・俳優ら、FBで若者に呼びかけ / 朝日 7月3日

★選管、若者と走り抜く ネットが変える(5) / 7/12付 日本経済新聞

★(ネット選挙、金工大生が診断:上)見やすさがカギ 石川 /朝日 07月18日

★ 大学生がネット選挙分析 「力不足」で若者の投票「期待薄」 香川 /朝日 07月12日

★(はじめてのネット選挙:下)FB友だち、薄い反応 愛媛 /朝日 07月18日

★ネット選挙「若者に影響なし」? 20代Twitterユーザーの77%、立候補者のつぶやき見ず /bizmash!:@nifty 07月16日

★若者を政治から遮断する公選法、ネット選挙解禁で浮き彫りに/日経ビジネス 7月19日

ところで、今朝は、いつになく涼しさに満ちた大気の中でのノルディックウォークだった。

歩き終わりは6時。ちょっと気分転換に、近くのコンビニに寄って「夕張メロンソフト」を食べた。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●(始動 ネット選挙)投票って「いいぜ!」 学生・俳優ら、FBで若者に呼びかけ

朝日 2013年7月3日

選挙に向けてネットを使うのは、候補者や政党だけじゃない――。フェイスブック(FB)を活用し、若者に投票を呼びかける動きが各地で広がっている。

FBで若者に投票を呼びかける「I WILL VOTE」。昨年11月に開設され、賛意や共感を示す「いいね!」が間もなく7千に達する。

若者や著名人に「I WILL VOTE」と書かれたボードを持ってもらい撮影した写真を掲載し、投票を呼びかける文章も書き込む。俳優の伊勢谷友介さんやジャーナリストの津田大介さんらも登場した。

コンサルティング会社に勤める望月優大(ひろき)さん(27)らが昨年の衆院選を前に立ち上げた。「僕もそうだったけれど、投票に行くこと自体に障壁がある。FBで『投票に行く』と表明すれば友達も見ているし後に引けなくなるはず」

昨年の総選挙では、投票日前の2日間で一気に2千人が「いいね!」を押した。ネット選挙の解禁で、参院選ではさらに増えると期待を込める。

佐賀大学の学生を中心にした学生団体「さがCOLOR」は、若者らに画用紙に政治へのメッセージを書いてもらい、FBに掲載している。「ぼくらは何歳で年金もらえるの?」「就職先ください」といった言葉が並ぶ。メッセージや、コメント欄でのやりとりを通じて、選挙や政治への関心を高めてもらう狙いだ。

仲間と4月に発足させた代表の岡島貴弘さん(19)は「単に『投票行こうぜ』というだけでなく、自分たちだっていろいろ考えているんだということを、同世代にも大人にも知ってもらいたい」と話す。

目標は、参院選での県内の20代投票率を65%に引き上げること。昨年の衆院選の年代別投票率(抽出調査)によると、20代は約39%。実現するには、さらに約2万人が投票に行く必要がある。「どうやったら2万人を動かせるか、考えるとわくわくする」

青森では、学生団体「選挙へGO!!」が、候補者にインタビューして動画をネット上で公開し、中高生による模擬投票にも取り組む。県内9大学の学生で2011年6月に立ち上げた。選挙が近づくと、「あと○日」と書いたボードを持った学生らを撮影し、FBにアップしている。

参院選では、候補者の街頭演説などを動画や写真で撮影し、FBに掲載することを検討している。代表で青森中央学院大4年の福田貴宏さん(21)は「せっかくネット選挙が解禁されるので、自分たちも活用したい。若者が投票すれば政治は変わる」と話している。

(岩波精)

●選管、若者と走り抜く ネットが変える(5)

7/12付 日本経済新聞

「ネット選挙解禁をきっかけに、選挙や政治をもっと身近なものにしたい」。静岡大大学院生の鈴木智子さん(26)はこう話す。静岡県で学生向けの無料情報誌を発行するNPO法人「静岡時代」の代表。参院選では県選挙管理委員会と協力し、投票を呼びかけるフェイスブックページ「静岡未来」を運営する。

「静岡未来」は鈴木さんをはじめ、県内5大学の学生が編集する。ターゲットは同世代の若者で、選挙に関わる若者へのインタ…

●(ネット選挙、金工大生が診断:上)見やすさがカギ 石川

朝日 2013年07月18日

各候補者のインターネットを見比べる金沢工業大の学生=野々市市高橋町

「朝日新聞デジタル」の参院選のページには、各候補者からの申告に基づき、公式ホームページやフェイスブックへのリンクを掲載している

【目黒隆行】インターネットを使った選挙運動が解禁になった参院選。石川選挙区の主な候補者は、ネットをどう活用しているのか。金沢工業大学で学生向けポータルサイトを運営しているサークル「KITWEB」の4人に感想を話し合ってもらった。

中村 民主現職の公式ホームページ(HP)はシンプルで見やすく、大手企業のHPみたいでかっこいい。開いてすぐに候補者の顔が見られるともっと良いかも。

宮野入 事務所からの発信や候補者の発言が散らばっている。整理して見せるとさらに発信力が増すんじゃないかな。

横尾 フェイスブック(FB)には6分半のプロモーションビデオ(PV)もアップされている。

田辺 編集するのは大変だけど、これからの選挙には専従する人が必要になるのかもしれない。

宮野入 共産新顔はツイッターの更新を結構やっている。ただ公式HPがブログ形式なのは政策を探しにくくてもったいない。

田辺 読んでほしい大事なつぶやきも、個人的なつぶやきも同列で流れるのがツイッター。使い方に工夫はあっていいかも。

横尾 試行錯誤しながらも、ネットで発信しようと努力しているのが伝わってくる。

宮野入 自民現職は知名度がないというのを逆手に取っているPVのつかみがいい。見てみよう、という気にさせる。

中村 公式HPは、若い人からしたら見やすいつくり。高齢の有権者が見たらどう思うかな。

横尾 公式HPやFBで使っている似顔絵のキャラクターは好感が持てる。

田辺 まずは候補者の人柄をわかってもらおうという戦略なのかな。

中村 そういう候補者の人柄がネットではわかるので、いいと思う。

● 大学生がネット選挙分析 「力不足」で若者の投票「期待薄」 香川

朝日 2013年07月12日

【高橋福子】今回の参院選から選挙期間中のネット活用が認められている。目的の一つは若い世代に選挙への関心をもってもらうことだが、実際にはどのように受け止められているのか。香川大法学部の堤英敬教授(政治行動論)のゼミで学ぶ3年生が候補者のネット活用状況を見た。

参院選公示前の6月28日夜。高松市内でネット選挙がテーマの公開シンポジウムが開かれ、香川選挙区の立候補予定者3人が出席した。全員が政策や主張を広く伝える手段としてホームページやブログ、フェイスブックなどを活用する考えを示した。

一方で「こまめに更新するには相当エネルギーがいる」「人間性が伝香川選挙区の候補者ページはこちら

わるのかなという思いはある」など戸惑いも打ち明けた。

約2時間半の議論を傍聴した堤ゼミの宮本真洋さん(21)と中村友哉さん(20)は、ネット選挙が「若者が選挙に触れるきっかけにはなる」という印象をもった。だが、選挙戦でネットが実際にどのように使われるのか具体的なイメージはわかなかった。

公示日から5日後。2人に候補者のネット利用状況について感想を聞いた。

中村さんは「もっとネット上のあちこちに選挙関係のバナー広告を見かけるのかと思っていたが、そうでもない」と語った。クイズを載せて有権者の関心をひく工夫をするホームページもあったが、多くが「良くも悪くも形式通り」で独自性は感じられないという。

宮本さんは「演説がうまい人とそうでない人がいるから、ある意味、ネットは公平なのかも」と話す。

ツイッターなどで街頭演説の開催時間・場所が把握できるのも便利だ。ただ、シンポジウムで候補者の主張を直接聞いた方が印象に残る。

「ネットは選挙に元々興味のある人の興味をさらに深める機能はあるが、興味のない人を引き込むには力不足かな」

ネット選挙解禁により若者の投票率は上がるか? 「効果はあまり期待できない」。2人の意見は一致した。

●(はじめてのネット選挙:下)FB友だち、薄い反応 愛媛

朝日 2013年07月18日

フェイスブックの画面には「いいね!」を押した政党のページがずらりと並んだ=松山市

【波多野大介】参院選公示目前の2日夜、松山市の多目的スペース。若者の社会への関心を高める市民団体「NEXT Conexion(ネクスト・コネクション)」が開いた選挙について語る交流会に十数人の学生が集まった。

「有権者のメールでの選挙運動は禁止だけど、LINE(ライン)やツイッターなどのダイレクトメールは禁止じゃないよ」。若者の政治参加を促す東京のNPO法人「Youth Create(ユース・クリエイト)」の原田謙介代表(27)が解説した。

会の終盤、学生からはこんな意見も出た。「全部の政党をフォローしよう」「この候補者がどう言っていたか(改選を迎える)6年後の証拠になる」

この会の後、愛媛大法文学部3年の和泉佑生子さん(20)は、思いつく政党のフェイスブック(FB)ページに「いいね!」を押した。安倍晋三首相が来県した9日は自身のFBに「あべさんが来ていたと聞いて。」と書き込み、松山での演説を記した首相の投稿を「シェア」(共有)した。

ただ、FB上の「友だち」約300人の反応は薄い。遊びに行った場所の写真を添えて書き込めば、20件ほどの「いいね!」がもらえるのに、「政治ネタ」は数件が精いっぱいだ。

「日常会話でも政治の話は疎まれる感じ。FBでの自分のシェアや『いいね』で、できるだけ興味を持ってもらえればいいな」と和泉さんは話す。

同じ法文学部4年の山中健一さん(21)も会の後、愛媛選挙区の候補者のFBをフォローした。演説日程や動画などがタイムラインに流れてくるが、「候補者がどこに行ったという情報だけ。何を訴えているかわからない。物足りない」と不満げだ。

ネット選挙に戸惑いを感じた人もいる。

松山市の主婦(35)は公示後、FBの画面にある「知り合いかも?」の欄に愛媛選挙区の候補者名が出て驚いた。

調べてみると、FBの「友だち」の「友だち」が候補者と「友だち」。今まで「共通の友だち」に政治家の名前が出ることはなかった。「候補者にとって有権者に直接声を届けるための有効なツールなんだろう」とネット選挙の解禁を実感したという。

ネクスト・コネクション代表で、私立高校教諭の越智大貴さん(26)=松山市=は解禁に合わせ、選挙の仕組みや愛媛選挙区の候補者を紹介するホームページを開設するなどして若者と選挙の接点を探っている。「選挙に興味のない若者を振り向かせるには一方的な発信ではなく、質問を受けて答える双方向性が求められる。ネット選挙は始まったばかり。参院選後の検証が大事になる」と指摘する。

●ネット選挙「若者に影響なし」? 20代Twitterユーザーの77%、立候補者のつぶやき見ず

bizmash!:@nifty 2013年07月16日 18時10分

20歳代Twitter利用者の8割弱が見ていない(データ出典:ダイヤモンド社)

インターネットを利用した選挙運動、いわゆるネット選挙の解禁は、20歳代の若者にはさしたる影響を与えていないとする調査、分析結果を経済誌出版のダイヤモンド社が発表した。

同社が運営する人材育成サイト「メンター・ダイヤモンド」のスタッフが、2013年7月7日と7月10日、東京・渋谷駅のハチ公前広場でTwitterを利用しているという20歳代の若者100人に聞き取りを行った。その結果、全体の77%は参議院選の公示後に立候補者や政党のツイート(つぶやき)を見たことはないと答えた。

これらのツイートを見ていないという人は、Twitter上でフォローしている相手の82%が「友達・知人」であり、身近なコミュニティで情報交換がほぼ完結していた。また友達、知人以外をフォローしている場合でも、その相手は「アイドル・芸能人」「ゲーム・アニメ情報」が大半だという。

立候補者や政党のツイートを見たという人でも、直接、立候補者の政党のアカウントをフォローしていて目にしたとの割合は30%で、残りの70%は「友達・知人のリツイート」経由だった。この他、自ら直接、立候補者や政党の発言をリツイートしたことのある人は、全体の6%に過ぎなかった。

ダイヤモンド社は、Twitterについて若者が利用する代表的なソーシャルメディアの1つと評価しつつも、フォロー関係にある人のつぶやきしか届かない特徴をあらためて強調した。立候補者や政党のアカウントが盛んにつぶやいても、政治に関心がなくもっぱら友人、知人と情報を交換している多くの若者がそれらに触れる機会はないという。

立候補者や政党が自らのつぶやきを若者に届けるためには、多くの若者がフォローしているアカウントにリツートをしてもらうための工夫が必要だとしている。

●若者を政治から遮断する公選法、ネット選挙解禁で浮き彫りに

日経ビジネス 2013年7月19日(金) 加藤 秀樹

加藤 秀樹 構想日本 代表 大蔵省(現・財務省)を退官後、1997年4月に政策シンクタンク構想日本を設立。省庁設置法改正をかわきりに、道路公団民営化、事業仕分け、教育行政改革など、縦横無尽の射程から日本の変革をめざす。

ネット選挙が今回の参議院選挙から解禁になった。盛りあがりに欠けるという声はあるものの、ウェブサイトなどを使って候補者や政党、選挙に関する情報が流せ、有権者がSNSを使ってフォローできるようになったことは大きい一歩だと思う。

ネット選挙そのものの効果や課題は一度の選挙だけで云々できないと思う。だが、ネット選挙解禁によって、より一層はっきりすると思われるのは、公職選挙法(以下公選法)が細かく定めている現在の選挙のやり方そのものが見直すべきときに来ていることだろう。

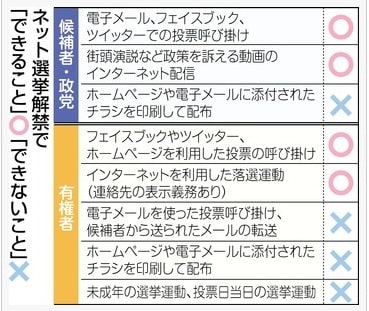

メールはOK、プリントはダメ

日本の公選法は「選挙運動」と「政治活動」を峻別している。その境界線が公示日だ。

多くの国では選挙というと投票日が決められるだけで、公示日を決めてその日から選挙戦スタートという国は、実は珍しい。

つまり、公示日と投票日の間が選挙期間、その間に行うのが選挙運動、それについて細かい決まりを法律で定めているというのは、少なくともいわゆる先進国の中では珍しいということだ。

政治活動に関しては特別な決まりはない。選挙期間中を除けば、議員でも、有権者でも、演説をしたりビラを配ったり自由にできる。ネット上でももちろん同様だ。

ところが選挙運動になると、一気にいろんな制約がかかる。例えば、配付できるビラやポスターについて、参院比例代表の場合、ハガキ15万枚、ビラ25万枚、ポスター7万枚まで、ビラの大きさは29.7cm×21cm以内、ポスターは273cm×73cm以内などと細かい規定が並ぶ。今や日常生活ではあまり縁のない「ちょうちん」が主要な選挙道具として、数や高さまで決められているのはご愛嬌か。

ところが今回のネット選挙解禁でビラのPDF版のホームページアップや、登録されている人へ電子メールで送ることができるようになった。そうなると印刷物の枚数制限は無意味になる。

他方で、ネット上の主張などをプリントアウトして配ると法律違反になる。常識では首をかしげざるを得ない公選法のアンバランスな規定を、ネット選挙解禁が浮き彫りにしたのは確かだろう。

いわゆる「戸別訪問」も、公示日の前に政治活動として行うのは自由だし、政治家の最も大事な活動の1つだ。

大部分の国では、戸別訪問は政治家と有権者が直接対話できる最も有効な政治・選挙活動とみなされている。ところが日本では、公示日以後は一切禁止される。

これについて次のような最高裁判決における意見が示されている(1981年):

(1)戸別訪問は買収、利益誘導等の不正行為の温床となり易く選挙の公正を損なう恐れが大きい

(2)有権者の生活の平穏を害して迷惑を及ぼす

(3)候補者にとって多額の出費を余儀なくされる

(4)投票が情実に流されやすくなる

(5)戸別訪問の禁止は意見の表明そのものを抑止するのではなく、意見表明のための1つの手段を禁止するものにすぎない

このような問題が、公示日以前はないのに、公示日以後、なぜ急に生じるのだろうか。ネット上でのやりとりが盛んになればなるほど、直接対話の機会も重要になると思うのだが。

未成年はリツイートもできない

ネット選挙の解禁によって、ネットに慣れ親しんだ若者の政治への参加意識が高まるのではないかという点も、今回の選挙の関心事である。

ネット選挙をテーマにした構想日本主催のJ.I.フォーラム(6月13日)で、会場の大学生が次のような疑問を投げかけた。

「ネット選挙が解禁になり、若者と政治の距離が近づくだろうという話があるが、未成年に関してはネット選挙運動の解禁をしていないということを知って驚いた。未成年にとってネットは生活の一部になっている。最近の政治の課題は社会保障の改革など、長期的な視点にたたないと解決できないものが多い。改革を行うためには若者の声が非常に有効なはずだ。ネットの空間で若者が声を上げるのを妨げる必要はないのではないか」

たしかに未成年者が選挙期間中に、選挙に関係する内容で、共感できるメッセージをシェアやリツイートすることは禁止されている。ここでも公示日による境界がネックになっている。つまり、未成年者が政治活動をすることはもともと制限されていないが、選挙運動をすることを禁止しているため、こうなるのだ。

公示日を境にして、していいことと違法なことの区別を正確に理解している成人は極めて少ないだろう。それを未成年者にも求めることに無理はないだろうか。

イギリスでは現外務大臣のヘイグ氏が16歳の頃に保守党の党大会で素晴らしい演説を行ったという。選挙運動を特別扱いすることをやめれば日本でもこういうことが可能になるかもしれない。

先述のJ.I.フォーラムではゲストスピーカーの石破茂自民党幹事長、細野豪志民主党幹事長が次のような考えを示した。

石破氏:「未成年者が政治運動に参加するのはとてもいいことだと思います。たとえばアメリカでは共和党と民主党にわかれて子どもたちがディベートしたり、ボランティアで戸別訪問したりする。(中略)国民主権とは国民が政治を決めること。国民は主権者であってお客さんではない。若い時から経験を積み、主権者たる素地を作っておくということが大事。そのためにもネットはずいぶんと使いようがある」

細野氏:「今の10代は社会を良くするような活動に参加したいと思っている。何か自分がやれないかと考えている。ただ、政治家になったり政治に関わったりしたいかというと、そこまでは行かない。政治の側が踏み込んで、参加ができるような枠組みを作ることに賛成。政治的な主張をするとか、人前で自分の考えを話すとか、誰かを応援するとかいう純粋な思いを縛る必要はない」

木に竹をついだ改正では意味がない

公選法第1条は、この法律の目的を「この法律は・・・選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と定めている。

この法律ができて60年余り。ようやく、ちょうちんに並んでネット選挙の規定がつけ加えられた。しかし、木に竹をついだような法律改正のおかげで、ネットと印刷物とのアンバランス、未成年者の選挙違反の恐れなど新しい問題が生じている。

こうやって見てくると、日常の政治活動と選挙運動を公示日で分け、選挙期間中は候補者たちが政策そっちのけで走り回るという結果をもたらしている公選法は、法の目的を達成していないということになる。

政治家や候補者が日々の活動を一生懸命やって、それが投票につながるようになってこそ、ネット活用の効果も大きくなるし、未成年者を含む若者を政治に引きつけることもできる。ネット選挙の解禁をてこに公選法を抜本的に改正し、第1条が掲げる目的を達成できるような法律にしたい。

これまでの公選法改正は概ね議員立法によるものだ。選挙の主役である国会議員をさしおいて政府が法案をつくりにくいということだろう。

しかし、今のルールで当選した議員がそのルールを大きく変えたくないと考えるのは、議員定数の変更が困難なことをみても分かる。

多くの有権者、とくに若者、そして未成年者が「自分のために」大いに声を出してほしい。

| Trackback ( )

|

「ネット選挙を始める」と国会が決めるとき、一番懸念されたのが誹謗、中傷やネガティブキャンペーンのことだったらしい。

しかし、いざ始まってみると、ほとんど問題になっていないらしい。

作戦としてネガティブキャンペーンを堂々とやった候補者のことが報道されているけれど、それそえも問題視されていないようだ。

静かな理由は、

ひとつは選挙への関心がイマイチだということ、

別の一つは反論するとかえって反発をくらうことの恐れからの躊躇、らしい。

今日のブログは、そのあたり、下記の見出しの記事の記録。

捜査する警察の困惑は意外であり、韓国のネットと政治の現状は驚き。

●ネット選挙 手探りの県警捜査 /中日 7月6日

●自民党がネット選挙の専任チームを発足、口コミ動向は候補者に毎日レポー ト/itpro 06/19

●SNS、ネガキャン…ネット選挙、手探り発信 /朝日 7月4日

●ネット選挙、中傷は構わぬが得? 削除依頼ほとんどなし /朝日 7月16日

●ニュー選挙パラダイス 第3回 汚れなき悪戯~無意識の悪意が誹謗中傷を生む~ /技術評論 7月17日

●菅元首相が安倍晋三首相を提訴 ネット選挙で露呈する首相のチープ感 /税と保険 7月17日

●結構忙しいネット選挙 /ブロゴス 07月15日 菅直人

●ネット選挙関心なし!街の声「えっ、ケータイで投票できんじゃないの!?」/j-cast 7/17

●虚偽・中傷だらけのネットに振り回される韓国政治 /朝鮮日報日本語版 07/17

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ネット選挙 手探りの県警捜査

中日 2013年7月6日 /静岡

◆なりすまし、誹謗中傷… 個人特定厳しく

インターネットを使った選挙運動が解禁された参院選。静岡選挙区(改選数二)でも六人が立候補し、県警は悪質な誹謗(ひぼう)中傷や候補者になりすました書き込みを中心に取り締まっている。ただ捜査の端緒の大部分は情報提供が頼みで、書き込んだ個人の特定まで時間がかかるなどネット特有の問題も横たわる。前例がない中、「手探りの状態」で捜査に当たっている。 インターネットを使った選挙運動が解禁された参院選。静岡選挙区(改選数二)でも六人が立候補し、県警は悪質な誹謗(ひぼう)中傷や候補者になりすました書き込みを中心に取り締まっている。ただ捜査の端緒の大部分は情報提供が頼みで、書き込んだ個人の特定まで時間がかかるなどネット特有の問題も横たわる。前例がない中、「手探りの状態」で捜査に当たっている。

県警は六月下旬、サイバー犯罪を専門に扱う生活経済課や情報技術解析課の捜査員を含む百三十人体制で取締本部を設置。捜査員を対象に勉強会を開き、ネット選挙で起こりうる違反を確認した。

ネット選挙の解禁で、政党や候補者は選挙期間中に政策や街頭演説の様子をホームページ(HP)や交流サイト「フェイスブック」(FB)、短文投稿サイト「ツイッター」などで発信できるようになった。

一般有権者も可能だが、メールでの送信は禁止。悪質な誹謗中傷やなりすましには、公選法違反の罪で禁錮や罰金が科され、公民権が停止される場合もある。

県警捜査二課などによると、違反者はログと呼ばれる通信履歴をたどって特定する。

だが、現在の法律ではログの保存はプロバイダーに義務づけられておらず、保存していない会社もあるという。

海外のサーバーを経由して書き込まれたり、発信者を匿名化するソフトを利用されたりすれば、さらに特定に時間が掛かる場合も。

ある捜査員は「書き込みの削除は可能だが、選挙期間中に個人を特定し警告できるかはやってみないと分からない」と打ち明ける。

県警にとっては買収など従来の選挙違反の捜査が主眼。

そのため、サイバーパトロールなどでネット選挙の違反を専門的に捜査する体制は取っていない。

ただネット選挙解禁となる今回は初めて、県警のHP上に選挙違反を電子メールで通報できるページを設置。寄せられる情報が捜査の鍵を握る。

同課の杉井正明次席は「何が起こるか分からない手探りの状態。誹謗中傷など悪質性の高い違反があれば、対応に誤りがないよう取り締まる」と話す。

四日現在の警告は文書掲示四件、文書頒布二件。ネット選挙関連の違反は確認されていない。

(奥村圭吾)

●自民党がネット選挙の専任チームを発足、口コミ動向は候補者に毎日レポート

itpro 2013/06/19

自由民主党は2013年6月19日、参議院議員選挙でネットを活用した選挙活動を推進する特別チーム「Truth Team(T2)」を発足させた。

主な業務は、自民党と立候補予定者79人に対するネットでの書き込みを分析、監視すること。書き込みの分析結果は毎日、立候補者に伝えて、機動的な選挙活動やネットでの情報発信に役立ててもらう狙いだ。Truth Teamという名前はバラク・オバマ米大統領が大統領選で立ち上げた「Obama Truth Team」にちなむという。

チームのトップにはIT政策を担当する平井卓也衆議院議員が就任した。チームは自民党のネットメディア局の議員約20人のほか、選挙スタッフやITベンダーのスタッフらで構成する。顧問弁護士2人も参加し、誹謗中傷の書き込みを発見した場合は、速やかに法的手段を取ったり削除要請をしたりするかを協議し、決断できるようにする。立候補者らがアカウントを持つFacebookやTwitter、ブログのほか、2ちゃんねるなど一般の掲示板も分析、監視の対象にする。

選挙のコミュニケーション戦略を担当する小池百合子広報本部長(衆議院議員)はチーム立ち上げの理由を「誹謗中傷への対応だけでなく、(ソーシャルメディアを)インタラクティブに活用していくため」と解説。チームを指揮する平井卓也議員は「自民党は野党に転落した2009年から(口コミ動向を把握する)ソーシャルリスニングに取り組んできた。口コミが一気に増える今回の参議院選挙は、大量のデータを収集する絶好の機会だ。選挙後も分析を継続し、選挙活動のほか政策立案にも生かしていきたい」と意気込みを語った(写真)。

平井議員によると、ソーシャルメディアの活用方法は各候補者の自主性に任せ、チームは分析結果の配信や誹謗中傷の早期発見などに徹するという。また「口コミ分析に基づいた当落予測や対策はやらない」としており、基本的には各候補者の活動を後押しする役割を担うことになる。

党本部ビルにはチーム専用の部屋を設けて、分析結果をビジュアル化する大型ディスプレイや、選挙区に散っている候補者やスタッフらと議論するためのビデオ会議の設備などを導入した。立候補者全員にタブレット端末を配り、毎日配信するレポートを同端末で見ながら、情報発信などに役立ててもらう。

チームには技術支援でITベンダー6社が参画した。タブレット端末やOSなどIT基盤を提供する日本マイクロソフト、分析システムなどを動かすクラウドを提供するセールスフォース・ドットコム、口コミ分析に強いホットリンクやNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション、口コミ監視のガイアックス(関連記事)、口コミ分析やネットでのPR戦略などに強いパースペクティブ・メディアである。

●SNS、ネガキャン…ネット選挙、手探り発信

朝日 2013年7月4日21時15分

ネット選挙解禁初日の4日、各陣営は手探りで発信を始めた。朝日新聞の集計では全候補者の94%がツイッターなどのソーシャルメディアを利用する。

みんな新顔の桐島ローランド氏(45)=東京選挙区=は、4日午前からツイッターに約30件、立て続けに投稿した。

フォロワーは約1万3千人。演説中には聴衆を名乗る人から「笑顔もプリーズ」とのアドバイスが投稿された。

「地元に入れるのは3日間だけだ。それでも必ず勝つ!」。自民現職で4選をめざす山本一太氏(55)=群馬選挙区=の公示日は、ブログでの決意表明から始まった。

現職閣僚として、応援演説で全国を駆け回る。県連幹事長は「ネット選挙解禁で、候補者不在でも影響は少ない。どこにいても候補者本人が情報発信してくれる」と話す。

民主現職の松浦大悟氏(43)=秋田選挙区=は選挙カーに全地球測位システム(GPS)を積み込み、いまどこを走っているのかをホームページで表示する。「ネットだけでなく、顔を見たいという声にも応えたい」

ネガティブキャンペーンを始めた陣営もある。

みんな新顔の和田政宗氏(38)=宮城選挙区=は4日、ライバル候補を批判する動画をフェイスブックや動画サイトで公開した。

動画は38秒間で、候補らの顔写真を掲載して「反日デモ参加」と批判し、「託せますか?」と締めくくる。

陣営はネット選挙解禁が決まった4月以降、米国や韓国の大統領選を参考にネガティブキャンペーンを研究。中傷に当たらないかどうか弁護士に確認したという。和田氏は「お金も組織もない。攻められるところは攻めたい」と話す。

ネットに苦労する陣営も。維新現職の水戸将史氏(50)=神奈川選挙区=陣営では、サイト更新やメルマガ配信を秘書が1人でこなす。水戸氏は昨秋、民主を離れ維新に合流。スタッフは大幅に減った。「人手もお金もなくてしゃれた動画も仕掛けもできないけど、努力あるのみ」

●ネット選挙、中傷は構わぬが得? 削除依頼ほとんどなし

朝日 2013年7月16日16時4分

【岩波精】ネット選挙の解禁で心配されたブログや掲示板での誹謗(ひぼう)中傷だが、書き込みの削除を求める依頼はほとんどない。専門家は「無視したほうが得策だと判断しているのでは」とみる。

大手プロバイダー・ニフティ(東京都新宿区)には4日の公示後、削除依頼は1件も寄せられていない。

丸橋透・法務部長は「初めての国政選挙なので、発信者側も様子を見ているのではないか。候補者や政党に対する具体的な書き込みは少ない」と話す。

業者ら約160社で作る日本インターネットプロバイダー協会にも、削除依頼を受けたとの報告はないという。

ネット選挙解禁を受けて、選挙期間中の悪質な書き込みに素早く対応するため、法律上の特例が設けられた。

候補者や政党から依頼があった場合、発信者の連絡先の表示がなければプロバイダーはすぐに削除できる。表示があっても、プロバイダーからの通知に回答がなければ2日後に削除可能だ。

同社には一般的な削除依頼が年間100件前後寄せられるが、実際に削除するのは1~2割という。

発信者側から「削除してほしくない」との反論があった場合、判断はプロバイダーに委ねられる。丸橋さんは「何が名誉侵害にあたるのか、一律に線引きすることは難しい」という。

今後、選挙戦が終盤に入り過熱すると、削除依頼の急増も想定される。同社では投票日前日には法務部員が総出で対応するという。

デマや誹謗中傷をまとめるサイト「ネット選挙110番」には、5月末の開設後、陣営や支持者から約20件の通報があった。

このうち陣営に確認できた2件を近く掲載するという。自民比例区と民主選挙区の2陣営で、ともにブログやツイッターへの書き込みに対して事実無根だと主張している。

サイトは選挙プランナーや大学教授らで作る一般社団法人「日本選挙キャンペーン協会」が設置。中傷の内容と候補者からの反論を載せ、有権者が比べて判断できるようにする狙いだ。

協会事務局長で選挙プランナーの松田馨さんは「細かな誹謗中傷に反論したり削除を求めたりすると、逆に炎上する可能性もある。放置すれば沈静化することも多く、ほとんどの陣営は無視しているのでは」と話す。

●ニュー選挙パラダイス 第3回 汚れなき悪戯~無意識の悪意が誹謗中傷を生む~

技術評論- 2013年7月17日 桑江令

ようやく市民権を得てきた「ネット上の誹謗中傷・風評被害」という言葉

参院選の選挙期間が残り一週間を切り,ニュースは選挙の話題で持ち切りですが,今回のネット選挙解禁によって知名度の上がった言葉があります。そ

れが「ネット上の誹謗中傷・風評被害」という言葉です。ネット選挙とセットで語られることも多かったこのキーワードについて,皆さんも今月になって良く目にし,耳にしているのではないでしょうか。

・・・・・・(略)・・・

誰も見ていないだろう,知り合いしか見ていないであろう投稿も,どこの誰が見ているかはわからず,きちんと情報発信先の設定をしていないと,独り言のつもりが実は全世界に対して発言しているのと同じ状況になっていることも起こり得ます。ネット選挙の解禁でネット自体の情報に過敏になりつつある今だからこそ,自分自身のプライバシー設定を再度見直す機会かもしれません。

今回の選挙期間で気をつけなければいけないこと

今回のネット選挙では,マスコミを始め多くの関係者がネット上での情報に目を光らせているといっても過言ではありません。これまでであればまったく問題に上がらなかった(正確には見逃されていた)行為が,後々になって問題となってしまうケースもあるかもしれません。何しろネット選挙解禁後初の選挙です。どういった事例が出てくるのかが,誰も正確にはわからないと言えます。こうした状況だからこそ,改めて自分自身の発言内容には責任を持ち,また他人の発言内容の真偽を疑ってかかる必要があるのではないでしょうか。

4回目となる次回は,参院選開票直前!これまでの内容の振り返りと,選挙当日に気をつけなければならないこと,注目すべき点を改めて解説していきます。

●菅元首相が安倍晋三首相を提訴 ネット選挙で露呈する首相のチープ感

税と保険 2013年7月17日 22:00

参議院選挙期間中に提訴

菅直人元首相が安倍晋三首相を名誉毀損で提訴した。2年前に発行したメールマガジンの記事でウソの情報を流され、名誉を傷つけられたためという。参議院選挙期間中に元首相が現職の首相を訴えるという異例の事態となった。

2年前のメルマガで名誉を傷つけられた

民主党の菅直人元首相は16日、自身のブログと記者会見で、自民党の安倍晋三首相を名誉毀損で提訴したことを明らかにした。菅元首相が問題視しているのは、2011年5月20日に安倍首相が配信したメールマガジンの内容。

『菅総理の海水注入指示はでっち上げ』

最終変更日時 2011年5月20日

・・・・・・(略)・・・

元首相が現職の首相を訴えることについても、適当かどうか熟慮したが、「安倍首相が当時すでに首相経験者であったこと」「虚偽の情報に基づいて辞任まで要求していたこと」などを踏まえて提訴に踏み切った、と説明している。

ネット選挙解禁で露呈される首相のチープ感

今夏の参議院選挙は、ネット選挙が解禁されてから初めて行われる選挙である。各陣営とも、ネット上で情報配信するだけでなく誹謗中傷合戦を繰り広げている。

そんな中、元首相と現職の首相までが選挙を機に泥仕合を演じるさまは、一国を代表する人たちの行いとしては、あまりに安っぽくガッカリさせられる。

そもそも、安倍首相が2年前に配信したメルマガに不満があるなら、なぜ菅元首相は政治家としての正規ルートを通じて抗議せず、「ネット上で訂正と謝罪」を求める、というずぼらな対応に終始したのか。

また、安倍首相も首相という立場に立った後には、日本でもっとも重い責任を負う立場を自覚し、かつて自分が配信した情報について、少なくとも個人攻撃につながるものは差し控えるくらいの配慮は必要だろう。

無責任・無配慮は匿名性が保たれているネット民の特徴だ。その票が欲しいからといって、首相がネット民のレベルに降りてくることはない。

●結構忙しいネット選挙

ブロゴス 2013年07月15日 菅直人

選挙運動で忙しい。

といっても、遊説や演説会など候補者と共に活動する応援依頼は従来ほど多くないが、ネット選挙での新しい試みで結構忙しい。

・・・・・・(略)・・・

しかし、始めてみていろいろなことが分かり、また変化が出てきた。

選挙前、時折私の考えをツイートしていたが、それに対する反応は匿名ということもあって、「罵詈雑言」的な批判的ツイートが多かった。これは総理当時の私に対するメールと同様な傾向で、膨大な数の着信があったこともあり、総理の時代は時間的制約もあって、個々に相手をすることはしなかった。

しかし、今回原発問題に絞って、質問にはできる範囲で回答すると述べたところ、最初は半信半疑のようだったが、リプライを繰り返す中できちんとした双方向の議論になってきた。また私に対する従来から繰り返されてきた中傷に近い批判に対しても、できるだけ丁寧に回答していると、少しづつ理解がしてもらえる例が増えてきた。

著書やレポートで説明しても、疑問を持っている人に読んでもらえなければ伝わらない。しかし、質問した人に直接リプライできるツイッターなら少なくとも質問してくれた人には伝わる。さらに、そうしたやり取りを見ていた人も次第に議論に参加してくれるようになってきた。

選挙運動としてどこまで効果があるかは分からないが、双方向のコミュニケーションができることは意味があると思う。選挙中はもちろんだが、選挙期間が終わっても何らかの形で続けたいと思っている。

●ネット選挙関心なし!街の声「えっ、ケータイで投票できんじゃないの!?」

j-cast 2013/7/17

・・・(略)・・・

問題はそういうことじゃあるまい。「あいつはダメだ」「インチキ野郎」といったネガティブ情報や誹謗中傷をどうするかだ。

とくに、投票日前日とか、訂正、修正ができない場面で起った時だ。対処のしようがない。これは必ず起ると思っておいた方がいい。

ただ、冒頭の若者じゃないが、ネットを一番扱う連中がこの様子では、案外影響はないのかもしれない、と思ったら案の定だった。ネット選挙利用の状況を台場、銀座などで250人(ネットに無縁の人も含む)に聞いた結果はこうだ。

【情報を見ているか】「見ない」51%、「これから見る」27%、「たまに見る」18%、「よく見る」はたったの4%だった。「見ない」とこたえた中には「情報量が多すぎ」「何を見ていいかわからない」というのもあった。

心配されてた炎上、誹謗中傷もなし

別にFNNが1000人に行った【ネット情報を参考にするか】では、「参考にしない」65.1%、「参考にする」31.0%だった。専門家は「SNSやツイッターは人柄がわかる」「政策で本気度が分かる」などと、まあ真面目に捉えている。

司会の小倉智昭「新聞なんかでこの候補者と思ってHPを見ると、演説の動画が出てくる。それを見るとがっかりするのが多いのはなぜでしょうね」 (笑い)

田中「そういう風に実像が見えてしまうので、プラスもマイナスもあります」

小倉「もともと参院選に興味のない人は、ネットも見ないよ」

石戸奈々子(デジタルえほん社長)は「ネット以前に争点が見えにくかったり、野党が弱いというので関心が低いんでしょうね。心配されていた炎上とか誹謗中傷が現時点では少ないのかな」

デーブ・スペクター(テレビプロデューサー)「ネットは見てるけど、若い人を引き込むムーブメントになるようなものがない」

田中「戦略がないと、逆にネット選挙で投票率が落ちると考える人もいます」

うん、案外ありうるかもしれない。この関心の低さは尋常でない。

●虚偽・中傷だらけのネットに振り回される韓国政治

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 2013/07/17 12:35

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)ユーザーが急増するにつれ、SNSやインターネット空間は保守または進歩の強硬派が主導する政治的な確執と対立の戦場になってしまった。

「ツイッター」や「フェイスブック」には相手陣営を攻撃する過激な言葉や虚偽・中傷の書き込みが相次ぎ、コミュニティーサイト「日刊ベスト」やポータルサイト「ダウム」の掲示板などは両陣営が相手側に「十字砲火」を浴びせる場になっている。

与野党の周辺もネット・SNS上での応戦に忙しく、ネット社会が韓国政界を左右するケースも出てきた。

■過激で扇動的な書き込み飛び交う「戦場」

各サイトやSNS空間には最近、国家情報院による選挙介入疑惑、野党・民主党議員による暴言、大統領選挙無効論などに関して相手側を攻撃する過激で扇動的な書き込みが増えている。

進歩派のネットユーザーが主に集まるダウムの掲示板「アゴラ」には「(朴槿恵〈パク・クンヘ〉大統領が)国家情報院を放置しているのは、父親(朴正煕〈パク・チョンヒ〉元大統領)のように独裁をするという意味。

共産主義者に仕立てられて犬死にさせられる人々が出る。(旧韓国中央情報部のあったソウル市鍾路区)宮井洞に大勢連れていかれるだろうね」などの書き込みが殺到した。

また「光化門のろうそくデモ10万人に膨らむ…大統領府に進撃する勢い」など、ろうそくデモへの参加をあおる書き込みも多数あった。過激な言葉が書き込まれるとさらに過激な言葉で返されるという具合で、アゴラはまるで対与党闘争のための「左派強硬派総本部」のようだ。

一方、保守系の「日刊ベスト」などでは「国民が死刑・破綻宣告を下した親北朝鮮左派・民主党を解体せよ」、民主党の文在寅(ムン・ジェイン)議員に対しては「あんな詐欺師の言葉を信じてはいけない」「文在寅政界引退宣言」などの書き込みがあった。左派の攻勢に対抗する保守強硬派の陣地と化しているのだ。

■中傷・虚偽情報を「大量生産」

昨年の大統領選挙ではネットやSNSが違法選挙手段に変質した。

選挙管理委員会によると、虚偽事実の公表や中傷の4043件を含め、違法な事例は合計7201件摘発されたという。

昨年4月の総選挙時は虚偽・中傷件数が720件だったので約6倍に増えた計算だ。

大統領選挙時、インターネット放送「ナヌン・コムスダ(私は小ざかしいの意、通称ナッコムス)」は「朴大統領は一部宗教団体に関わっている」として画像を広めたが、これは合成写真だった。また、「朴槿恵の隠し子公開」という虚偽の書き込みもあった。文在寅議員に対しては「父親が北朝鮮の朝鮮人民軍出身だ」という根拠のないネガティブキャンペーンが張られた。

ある保守系サイトにはこのほど「大統領選挙時、北朝鮮が中国のサーバーに接続して朴大統領に対し悪意ある書き込みを行った」という文章が掲載されたほか、アゴラには「漢江で起きた上水道管設置工事中の事故は4大河川(漢江・洛東江・錦江・栄山江)工事のせい」という書き込みも広まっている。

■ネット強硬派に振り回される政治家たち

ネットやSNS上の過激な主張に政界が揺らぐこともある。

与野党の政治家たちもSNSを通じて支持者層とコミュニケーションを図っているため、SNS上の一部強硬派に振り回されるという現象が起こっているのだ。

左派陣営が行った「国家情報院による大統領選挙介入糾弾ろうそくデモ」はアゴラの「大統領選挙票再集計」運動団体が今年1月に始めたのが発端だった。

しかし、今は民主党指導部まで参加の圧力を受けている。

牛海綿状脳症(BSE)に関する誤った情報に基づく「狂牛病ろうそくデモ」(08年)もアゴラから始まった。

セヌリ党の初当選議員は「保守陣営では日刊ベストの声が大きいため、気にしないわけにいかない」と話している。

パク・ミョンホ東国大学教授は「ネット上の過激な言葉が相乗効果を招き、語調が強くなっていくうちに、うそも事実だと受け取られてしまうようになる。政治家もこれをきちんと見分けるのではなく逆に依存して振り回される傾向が強い」と懸念している。

ペ・ソンギュ記者

| Trackback ( )

|

7月4日の参議院選挙の開始の日からネット選挙が解禁になっている。

しかし、投票日はまだ。

全国でこの時期に選挙を行う自治体は、経費節減のため、

通常は、他の国政選挙(今回は参議院選)の投票日に合わせる。

そしたら、昨日の14日に投票日の自治体があった。

6月の市長選に続き、議会が自主解散したためこの市議に行われたらしい。

(西日本新聞)

「6月末の市長選に続き、突然の自主解散に伴って実施された出直し市議選。かかった公費は約1700万円に上る。

福岡県中間市の生活保護費不正受給事件に絡み、自主解散したことによる出直し中間市議選(定数19)が14日投開票され、前職17人と新人2人が当選した。

インターネットを使った選挙運動の解禁後、参院選に先駆けて全国初の投開票となった。」

今朝のNHKのニュースでは、25歳の新人田口氏のネット選挙、別の元学校長の新人の非ネット選挙をとらえ、

候補者のうち7人がネットを利用した選挙運動を行った、とされていた。

ところで、

(日刊スポーツ)には

「田口氏は、フェイスブックに早速『皆様方のお力で当選することができました』とのお礼の書き込みをしていた。」

という。

選挙後の「当選お礼」はもともと禁止されていて、この部分の法改正(お礼の解禁)があったとは認識されていない。

「選挙運動」ができるのは基本的には告示後から投票日の前日の23時59分・・・まで。

それを過ぎたら、ネット上とはいえ、従来の法律の規制の世界に入る、というのが国の解釈。

だから、この人は、当選早々「違反」している、と認識していないのか・・・

もしくは、知っていて知らないふりをしているのか・・・・

ともかく、市議選立候補前は、現市長の私設秘書だったそうな・・・

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●出直し中間市議選告示、生活保護不正で自主解散

(2013年7月8日 読売新聞)

生活保護費の不正受給事件を受け、自主解散した福岡県中間市議会の出直し市議選(定数19)が7日告示された。

自主解散した前職19人全員と新人2人の計21人が立候補した。

立候補者の政党別では公明と共産が各3人、15人が無所属。

事件ではケースワーカーだった市職員3人が詐欺容疑などで逮捕、起訴された。

市議会は6月、「事件の監督責任を取るべき」として提出された自主解散動議を賛成多数で可決し、即日解散した。

投開票は7月14日。参院選の公示後にインターネットを利用した選挙運動が解禁されて以降、全国で初めて投開票される選挙となる。

●ネット選挙で中間市議選が初の投開票

日刊スポーツ [2013年7月15日0時4分]

福岡県中間市の生活保護費不正受給事件に絡み、自主解散したことによる出直し中間市議選(定数19)が14日投開票され、前職17人と新人2人が当選した。

インターネットを使った選挙運動の解禁後、参院選に先駆けて全国初の投開票となった。

出直し市議選には、前職全員の19人と新人2人が立候補。交流サイト「フェイスブック」やブログなどを使った選挙運動を展開したのは一部の候補者にとどまった。

初挑戦で当選を果たした田口善大氏(25)は「フェイスブックを通じて、面識のない人からも激励のコメントをもらった。票に結びついたかどうかは今後分析したい」と話した。

田口氏は、フェイスブックに早速「皆様方のお力で当選することができました」とのお礼の書き込みをしていた。

5回目の当選を果たした片岡誠二氏(47)は、動画投稿サイト「ユーチューブ」などを活用した運動を展開。しかし「高齢者などにはネット選挙が浸透しておらず、どれだけプラスに働いたかは分からない」と冷静に分析した。

ネット選挙は4月の公選法改正で、参院選の公示日以降に告示される選挙での導入が決まった。

中間市議会は6月、不正受給事件で市職員が逮捕されたのを受け「議会も責任を負うべきだ」として解散。告示は参院選公示3日後の7月7日で、14日が全国初のネット選挙投開票となった。(共同)

●中間市議選の当選2新人、改革へ決意 ネット解禁後、全国初の投開票 [福岡県]

=2013/07/15付 西日本新聞朝刊=2013年07月15日

市職員らによる生活保護費不正受給事件を受けて自主解散した福岡県中間市議会の出直し市議選(定数19)は14日投開票され、前職17人と新人2人が当選した。

インターネットを使った選挙運動の解禁後、全国初の投開票となり注目されたが、投票率は過去最低の48・64%。

市民からは「新議員は市政改革の重い責務があることを自覚してほしい」と厳しい注文が付いた。

「議会を変えなければという訴えが、共感された」。新人の田口善大氏(25)は初当選の喜びをそう語った。

会社員を経て中間市長の私設秘書に。

5月に被選挙権を得たばかりだったが、6月に市議会が解散し、出馬を決意した。

ネット選挙に取り組んだのは候補者21人中4人と共産党会派。田口氏も若い世代に支持を広げようと、ブログに街頭演説の予定や感想を書き込んだ。「ネット選挙の効果は分からないが、やって良かった。早速、当選の報告を書き込みました」と笑顔を見せた。

もう一人の新人で元小学校校長の小林信一氏(63)も初当選。こちらはネットを活用せず、市内を回って一人でも多くの有権者と会うことを心がけた。不祥事続きの市政について「議会に新風を吹き込むために立候補した。改革を進めなければ議会の信頼がゼロになる」と気を引き締めた。

6月末の市長選に続き、突然の自主解散に伴って実施された出直し市議選。かかった公費は約1700万円に上る。

市内の男性(72)は「市政の混乱はもううんざり。市議も市長も、かかったお金に値するような仕事をしっかりしてほしい」と話した。

●ネット選挙で初の投開票 福岡・中間市議選、新人も当選

北海道(07/15 01:13)

福岡県中間市の生活保護費不正受給事件に絡み、自主解散したことによる出直し中間市議選(定数19)が14日投開票され、前職17人と新人2人が当選した。インターネットを使った選挙運動の解禁後、参院選に先駆けて全国初の投開票となった。

出直し市議選には、前職全員の19人と新人2人が立候補。

交流サイト「フェイスブック」やブログなどを使った選挙運動を展開したのは一部の候補者にとどまった。

初挑戦で当選を果たした田口善大氏(25)は「フェイスブックを通じて、面識のない人からも激励のコメントをもらった。票に結びついたかどうかは今後分析したい」と話した。

●ネット選挙巡り中間市選管が誤説明、一部陣営混乱

(2013年7月8日 読売新聞)

7日告示された中間市議選で、インターネットでの選挙運動の事前届け出に関する総務省の通知について、市選管が一部の陣営に誤った説明をしていたことがわかった。

通知の内容を誤解したためで、市選管は「突然の解散で、資料を読み込む余裕がなかった」と釈明している。

市選管によると、同省は、ネット選挙に伴う「なりすまし」を防ぐため、各陣営のウェブサイトのアドレスを事前に選管に届け出ることができる、との通知を出していた。

しかし、市選管は内容を誤解し、事前審査の際に新人1人の陣営に「事前の届け出がなければ、ネット選挙はできない」と説明。

他の陣営は市選管にネット選挙を行う意向を事前に示さなかったことから、説明自体をしなかったという。

中間市長選、現職・松下さん109票差で3選

(2013年7月1日 読売新聞)

元職員3人が逮捕、起訴された生活保護費不正受給事件を受け、綱紀粛正が主な争点となった福岡県中間市長選が30日、投開票され、現職の松下俊男さん(69)が、新人の元市議会議長・井上太一さん(62)を破って3選を果たした。投票率は47・24%(前回47・22%)。

松下さんは「事件のけじめをつける」として、6月から任期満了(7月21日)までの給与と夏季ボーナスを全額カット。

法令順守に関する第三者委員会の設置などで不祥事防止に努める方針を掲げた。得票は8607票で、トップ交代による市政刷新を訴えた井上さんに、109票の僅差で競り勝った。

同市では市議会も「事件の監督責任を取る」として、6月7日に自主解散(出直し市議選は7月7日告示、14日投開票)するなど、市政が混迷する中での市長選となった。

当選決定後、松下さんは「2期8年の実績は事件でゼロになった。二重三重のチェック体制をつくり、中間市の暗いイメージを一新したい」などと抱負を述べた。

| Trackback ( )

|

今朝の新聞各紙に選挙結果の予測が出ている。

始まってすぐに結論が出る不思議。

ま、状況からいえば当然か。

数年前の選挙は、「自民」といえば「それでダメ」、「民主」といえば「誰でもいいから良し」そんな雰囲気。

それが昨年の12月の選挙は、まったく逆転。

今回もその延長。

ところで、ネット選挙。

今回のような一方的な選挙になると、「定数1」など大勢が決まっていそうなところでは、選挙戦術などは当落にあまり影響しないのだろう。

でも、複数区、多数区では異なるだろう。

そこで、今日見て、一番納得したのは、ダイヤモンド オンラインの

「ついに始まるネット選挙! 『ダメな候補はちゃんと落ちる』のか!?』」

たとえば、次のような部分。

「今までの選挙運動では、街頭演説なんてけっこう適当なことを言う候補者が多かったですよ。平気で前言撤回するなんてしょっちゅう。

でも、これからはそういうことは、有権者に厳しく評価されることになる。有権者の方がネットで発言するようになるからだ。」

「ある政策について別の日にこう言って、今日は違うこと言った、なんていうのはすぐにバレちゃう。過去の発言と整合性がないことは、すぐに分かってしまう」

「有権者は候補者たちの言動を継続的に追っていくことによって、一貫性があるかどうか、主張にブレがないかどうかなど、ウォッチしやすい状況になる。

反対に、候補者たちにとっては、それこそ一挙手一投足、あらゆる発言が有権者によってエビデンス(証拠)としてネット空間に残ることになる。」

「ネットでの選挙活動が解禁されたことにより、誹謗中傷を原因とする民事間のトラブルが増える可能性がある」

「有権者が選挙運動と落選運動をするなかで、候補者の社会的な評価を下げるような発言があった場合には、名誉毀損で訴えられる可能性がある。場合によっては侮辱罪が適用される。」

分かりやすい見出しは 読売新聞 の

「ネット選挙、主戦場は夜? 動画24時間視聴可能」

「午後8時以降の街頭演説は公職選挙法で禁止されているが、ネット上であれば選挙運動は24時間OK。

ネット選挙の導入によって、今後は「夜の選挙戦」が活発になりそうだ。」

そんなことを見ながら、この4日間、雨で休止していた早朝ウォークに出かけた。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ついに始まるネット選挙! 「ダメな候補はちゃんと落ちる」のか!?

ダイヤモンド オンライン【第2回】 2013年7月4日

7月4日、第23回参議院議員選挙が公示となり、投開票日21日まで17日間の選挙戦の火ぶたが切って落とされた。

昨年12月に行なわれた衆議院議員選挙で大勝し、政権に返り咲いた自民党の勢いは明白で、参議院でのねじれ解消が果たせるかに注目が集まる。しかし、どこの政党、あるいはどの候補者が当選するのか、どのような政策が有権者の支持を集めるのかというという本質以外に、今回の選挙は選挙戦自体が注目される選挙となっている。

昭和25年に制定されて以来、大幅に改正された公職選挙法では、インターネットによる選挙運動が解禁になったのだ。

ルールを整理するとともに、政党や候補者、有権者にとってどのような影響があるのかをまとめた。(取材・文/ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男)

選挙運動に参加しやすくなる、

でもややこしい改正公選法

7月4日、ついに第23回参議院議員選挙の公示日を迎えた。ネット選挙のスタートである。

政党や候補者はネットコミュニティに対してダイレクトにアプローチできる。同時に、すべての有権者もインターネットによる選挙運動ができるようになる。ネットによる選挙運動が解禁されていなかったこれまで、特定の候補者を当選させようと選挙運動に参加することは、なかなかハードルが高かった。それが、だれもが日常的に使っているネットという手段が選挙運動に使えるとなれば、ハードルはぐっと下がる。

もし気になる候補者がいて、その人の動向を知りたければパソコンに向かえばいい。

その人の名前を検索してみれば、公式ホームページやツイッター、フェイスブックなど、あらゆる情報が出てくるだろう。

ネット選挙解禁前は、こうしたことは起こりえなかった。公示後、インターネットでの情報発信はもちろん、更新もできなかったからだ。

しかし、そのルールを定めている改正公職選挙法は、なかなかわかりにくい。そこで、以下に有権者が直面するであろうシーンを想定して、違反するかどうかを簡単に整理してみた。

本音丸見えで発言の整合性が問われる

ダメな候補者はちゃんと落ちるか!?

今回のネット選挙解禁によって、候補者や政党の情報や主張が簡単にチェックできたり、選挙運動に参加しやすくなったりするということ以外にも、有権者には多くのメリットがある。

その一つが、候補者たちの本音が見えるということだ。

6月25日に、参議院講堂で「ネット選挙公開討論会」のパネルディスカッションが開催され、平将明・自民党衆議院議員、福田峰之・自民党衆議院議員、鈴木寛・民主党参議院議員、松田公太・みんなの党参議院議員が参加。以下のような発言があった。

「今までの選挙運動では、街頭演説なんてけっこう適当なことを言う候補者が多かったですよ。平気で前言撤回するなんてしょっちゅう。

でも、これからはそういうことは、有権者に厳しく評価されることになる。有権者の方がネットで発言するようになるからだ。

ある政策について別の日にこう言って、今日は違うこと言った、なんていうのはすぐにバレちゃう。過去の発言と整合性がないことは、すぐに分かってしまう」(福田峰之・衆議院議員)

「本音が見えやすくなったり、過去との整合性を有権者が容易に判断できるようになったりすれば、“ダメな候補者がちゃんと落ちる”っていう選挙になる」(平将明・衆議院議員)

有権者は候補者たちの言動を継続的に追っていくことによって、一貫性があるかどうか、主張にブレがないかどうかなど、ウォッチしやすい状況になる。

反対に、候補者たちにとっては、それこそ一挙手一投足、あらゆる発言が有権者によってエビデンス(証拠)としてネット空間に残ることになる。

有権者は法令遵守を 民事トラブル増加も?

一方で、有権者は選挙運動に参加しやすくなるが、同時にルールを守らなくてはいけないという責任と、それに反した場合には処罰される可能性が出てくるということだ。

今回、違反した場合の罰金もきちんと定められている。

例えば、政党と候補者以外はメールでの選挙運動が禁じられていることを知らず、有権者が電子メールで選挙運動をしてしまった場合、2年以下の禁固または50万円以下の罰金と定められている。

しかし、「可罰的違法性(処罰に値するほどの違法性)があるかで判断されるため、一度違反して即、禁固や罰金ということは考えにくい。悪質な場合、各県警が設置する選挙取締対策本部から警告がなされるでしょう」と弁護士法人オーセンスの池田康太郎弁護士は解説する。

即、禁固もしくは罰金にならないからといって、法律に反することには変わりない。メールでの選挙運動は禁止されていることは頭に入れておかなくてはならない。

「今回の選挙で禁固の例はよほどのことがない限りないと思いますが、悪意のない違反に対して警告は相当数発せられる可能性はあるのでは思います。それよりも、ネットでの選挙活動が解禁されたことにより、誹謗中傷を原因とする民事間のトラブルが増える可能性があります」と前述の池田弁護士は話す。

ツイッターやフェイスブックなどのSNSで有権者が選挙運動と落選運動をするなかで、候補者の社会的な評価を下げるような発言があった場合には、名誉毀損で訴えられる可能性があるということだ。場合によっては侮辱罪が適用される可能性もある。

ネット選挙の解禁によって、有権者にとって政治や選挙運動がより近い存在になることは間違いなさそうだ。

ただ、違反とは知らずに、悪意がない法律違反を犯してしまうリスクも、同時に身近なものとなることは心得ておきたい。

|

●ネット選挙、主戦場は夜?動画24時間視聴可能

(2013年7月5日14時41分 読売新聞)

立候補者の遊説先で、動画や音声を記録する光景も(4日午後、東京都千代田区有楽町で)

4日公示の参院選から解禁されたネット選挙では、党首や候補者がツイッターやブログに書き込むだけでなく、街頭演説の様子をネット動画で生中継したり、夜のネット番組を放送したりと様々な工夫をする陣営も現れた。

午後8時以降の街頭演説は公職選挙法で禁止されているが、ネット上であれば選挙運動は24時間OK。ネット選挙の導入によって、今後は「夜の選挙戦」が活発になりそうだ。

◆最後の1秒まで

「頑張った人が報われる国づくりをさせてください」。公示日の4日午前10時、横浜市中区のホテルで行った出陣式で、神奈川選挙区の新人候補が支持者らを前に呼び掛けた。

候補の前では映像機器を構えたスタッフが撮影を続けていた。これは報道関係者ではなく陣営のスタッフ。撮影した映像はそのまま動画サイトで生中継され、ネット上で24時間視聴できるようにされた。

公選法の規定で、午後8時以降の選挙運動は屋内の個人演説会などに限られるが、会場に入れる人数は限定的。

しかし、ネットを駆使すれば、多くの有権者に呼び掛けることが可能になる。

この新人候補の陣営では、選挙期間中、ほとんどの街頭演説の映像をネット上で配信し続ける予定という。陣営幹部は、「ネット選挙の主戦場は夜。選挙運動が終わる1秒前まで続けたい」と語った。

◆政党、陣営も……

政党が大がかりなネット放送を主催するケースも。大阪市で4日夜に行われた政党のネット放送では、首相公選制などをテーマに党幹部らが議論する様子を取り上げた。視聴者数は延べ5万人超に上った。別の政党は、選挙区の候補者と違って、有権者にはなじみが薄い比例選候補を紹介するネット番組を放映した。

ネットの動画サイト上で、自ら選挙番組を制作する陣営も現れた。東京選挙区の現職候補の陣営は、有権者から寄せられた質問に候補者が答える形式で、約1時間にわたって党の主張などを紹介。これまで街頭演説ができなかった午後8時以降の時間帯を活用しようと考え出した企画だといい、陣営幹部は「参院選の選挙期間は17日間の長丁場。夜の時間帯も有効に使わないと」と語った。

●(東京編)「JR駅か京王駅か」 94件

産経 2013.7.6

マイクを使った街頭演説が禁止される夜間帯は、東京選挙区でもインターネット上での“舌戦”が繰り広げられた。

4日午後8時から5日未明にかけ、ツイッターやフェイスブック、ブログを使った候補者の書き込みは計94件。

スタッフの代筆もあるが、候補者本人が支持者の質問に丁寧に答える場面もあった。

民主の鈴木寛氏(49)は午後8時からネットで生中継した討論番組の様子をスタッフがツイッターで“実況”。「鈴木『法律とは国民に義務を課すもの。憲法は権力者を縛るもの。性質が180度違う』」などと発言内容を文字に起こし、中継を見られない支持者に対しても考えをアピール。

共産の吉良佳子氏(30)は街宣を終えた午後8時ごろから、支援者から寄せられていた応援メッセージに、「がんばります!」などとガッツポーズやバンザイの顔文字を交えて返信。

午後11時半すぎには、維新の小倉淳氏(55)が「橋下(徹共同)代表が自らの発言をマスコミに責任をなすりつけている件についてどのように思いますか?」とする一般ユーザーの質問に、「都合よく切り取るマスコミの編集に問題提起をしているだけで、責任回避していません」と回答するなど、ネットならではの双方向の議論を行った。

自民の丸川珠代氏(42)は午後11時すぎに翌日の街頭演説の予定をツイッターで配信。日付が変わった午前2時には、無所属の山本太郎氏(38)がツイッターで「朝7時、山本太郎が八王子駅前にてご出勤、ご通学の皆様のお見送りをさせて頂きます」と駅立ちの予定を告知。支持者からは「JR駅か京王駅か書かないと」と突っ込みが入った。

◇

選挙期間中、東京、岩手両選挙区を中心に候補者らのネット選挙をウオッチしています。

●ブログは長文、日々の活動はFB 「道具」使い分けカギ

2013.7.5 子

ネット選挙解禁により、政党や候補者はさまざまな情報発信の「道具」を持つことができる。

参院選の候補者でツイッター、フェイスブック(FB)、ブログ、ホームページ(HP)のいずれかを利用しているのは、433人中411人だった。

最も利用が多いのはFBの340人で、HP313人、ツイッター282人、ブログ263人の順となっている。4つの「道具」をすべて使う候補も120人いる。

ツイッターは140字の制限があるため、あいさつや感想などに使われることが多い。

FBは実名が原則で、相手のメッセージが読める「友達」になるには承認が必要となる。友人・知人間で活用されやすい。候補者にとっては新たな票獲得よりも、既存の支持者の引き締めに使われるケースが想定される。

字数制限のないブログは理念や政策の説明の場に適している。

選挙プランナーの松田馨氏はそれぞれの使い道について、「ブログは長い文章にし、日々の活動はFBに書き込む。ツイッターはイベント告知などに使いブログにリンクを張る。ネット選挙はこうした使い分けが重要だ」と指摘する。

松田氏によると、有権者がHPの閲覧を続けるかどうかは最初の3秒が勝負という。松田氏は「どれも見る人を飽きさせないことが大事だ。あいさつの繰り返しのツイッターや、長すぎるブログや動画もよくない」とアドバイスする。

●安倍首相のなりすましツイートも、ネット選挙で不正行為が氾濫

itmedia 2013年07月05日

参院選の公示直後から、ソーシャルメディアでのなりすましや不審なメールが横行している。

7月4日に公示された参議院議員選挙に便乗するネットでの不正行為が早くも横行している。トレンドマイクロは5日、自民党の安倍晋三総裁になりすますTwitterアカウントの出現や不審なメールの流通を確認したとして、注意を呼び掛けた。

同社によると、安倍氏をかたるTwitterアカウントは5日現在で16件あり、うち10件は同氏の肖像写真を使用するなど、悪質なケースになっている。

党の党首や代表などのなりすました50件近いTwitterアカウントが確認されているもようだ。

安倍晋三氏をかたるTwitterアカウント(トレンドマイクロより)

不審なメールから誘導されるアンケートサイト(同) また、「2013 参院選緊急ネットアンケートのお願い」と題した不審なメールも出回っている。メール本文には、アンケート回答者に抽選でプレゼントが当たるとして、アンケートサイトと称するURLが記載されている。誘導先サイトではアンケート項目と個人情報の入力を要求している。

トレンドマイクロの調べではメールの誘導先サイトは、スパム業者が運営している。同様に個人情報の収集が目的とみられる準備中のドメイン名が複数見つかったという。現時点でこの業者が情報を詐取する狙いは不明だ。

同社によれば、こうした攻撃は従来もあったが、ネットの選挙活動が初めて解禁されたこともあり、多くのユーザーが関心を持ってこうした不正なアカウントやWebサイトにアクセスしてしまう可能性が高いと、警鐘を鳴らしている。

| Trackback ( )

|

昨日7月4日、参議院選挙が公示された。

日本で初めて、サイバー空間での選挙が開幕。

その4日の午前0時から、各党の党首がネット上の「ニコニコ動画」で第一声、と報じられている。

・・でも、運動開始は「8時半」から、厳密には8時半開始の「届け出の完了後」から・・・

だから、午前0時からは第一声ではない。

結局、報道の「見出し」が先走ったのか・・・・

ちゃんと、「0時から8時半は『政治活動』しかできないグレーゾーン」という報道もあるけれど。

立候補予定者でも、届け出前にネットで選挙運動を開始するフライングも続出。

こういう場合、「知らずにやった」場合と、「知っていてやった」場合とあるのが実態。

そんなことで、今日のブログは、

「ネット選挙解禁初日」の報道から、おもしろいところを記録しておく。

もっともらしいのは、

「比例代表はネットで都道府県の垣根を越えた集票が期待できるため、対策を重視している陣営が少なくない」

「ネット選挙は選挙結果を左右する無党派層対策にも有効とみる陣営が少なくない」

・・・などなど

ところで、今日の午前中は、議会改革特別委員会の会議、

午後は「7月5日までに提出」と求められている名古屋高裁への書面各種を調整し仕上げる予定。

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●(2013参院選)0時、動画の第一声 9党首、ニコ動で公開 ネット選挙解禁

朝日 2013年7月4日

公示日の4日になるのと同時に、街頭の第一声に先駆けて「ネット第一声」が流された。主要9党の党首が事前に収録した動画が4日午前0時に、インターネット動画サイト「ニコニコ動画」で公開された。

公職選挙法が改正され、4日公示の参院選からネットによる選挙運動が解禁されたことに伴う試み。これまでは公示日以降は各政党や候補者は、ネットでの発信や更新をやめていたため、こうした活動ができなかった。

「ネット第一声」では、安倍首相が「私もフェイスブックを通じて情報発信する。自民党の候補者にぜひ『いいね!』と応援して」と訴えた。

民主党の海江田万里代表、日本維新の会の橋下徹共同代表、公明党の山口那津男代表、みんなの党の渡辺喜美代表、共産党の志位和夫委員長、生活の党の小沢一郎代表、社民党の福島瑞穂党首、みどりの風の谷岡郁子代表も参加した。

●参院選、ネットで「第一声」や情報発信

j-cast 2013/7/ 4

第23回参院選が2013年7月4日公示され、初めてインターネットを活用した選挙戦がスタートした。

深夜0時には主要9党の党首が事前収録した動画がニコニコ動画で公開され、朝になって立候補の届け出を済ませた候補者は、ツイッターやフェイスブックなどぞれぞれの方法で支持を訴えた。

0時から8時半は「政治活動」しかできないグレーゾーン

実はこの「ネットの第1声」、各党は慎重な対応を迫られた。公選法の規定によると、投票の呼びかけなどの「選挙運動」は立候補を届け出てからしか行えないからだ。そのため、0時から立候補の受付が始まる8時半の間、政策を訴える「政治活動」は認められるが、投票の呼びかけをすると「事前運動」だとして選挙違反に問われる可能性がある。

そういった経緯もあり、ネット選挙が本格的に始動したのは朝になってからだ。

・・・・ 当選圏内にあると指摘されている候補者は、公示当日のネット利用は活発ではないようだ。

例えば公明党の山口那津男氏は、17時過ぎに第1声の様子を掲載し、自民党の武見敬三氏は石破茂幹事長の応援ビデオメッセージをユーチューブで流している程度。

・・・・

●党首、ネットでも走る 選挙運動解禁、街頭優先派も 参院選公示 主要9党首のネット選挙

朝日 2013年7月4日

インターネットによる選挙運動が解禁された4日、党首たちはフェイスブックにツイッター、動画サイトを駆使した。街頭演説で肉声を伝えるかたわら、ネット空間に向けて訴えることで相乗効果を狙う。新たな可能性を広げるネット選挙が始まった。

午前10時56分。安倍晋三首相(自民党総裁)は公式フェイスブック(FB)に「いよいよ『日本を取り戻す闘い』がまた始まりました」とコメント。福島市での第一声を終えて、移動中の車内で携帯電話で文面を作成し、メールを受信した秘書が投稿した。

併せて載った写真には名前入りのたすきをかけた候補者も並ぶ。ネット選挙の解禁前なら候補者名が分かる写真は選挙違反に問われかねないが、もう気兼ねはいらない。福島や東京で街頭演説を終えるたびにコメントと写真を投稿した。

みんなの党の渡辺喜美代表は午前5時56分、党のFBに党の歴史を振り返りながら改革姿勢を強調する約250文字のメッセージを載せた。共産党の志位和夫委員長や社民党の福島瑞穂党首らは第一声の前後にツイッターで発信した。

知名度の高い党首はネット選挙で大きな武器になる。

生活の党の「小沢一郎事務所」ツイッターでは、同党公認候補のつぶやきを転載する「リツイート」を行っている。小沢氏を目当てにツイッターをのぞくと、候補者のつぶやきが目に入ることになる。

ただ、全国を飛び回る党首にとって、短い文章を書くことも簡単ではない。

民主党の海江田万里代表がFBに投稿したのは午後6時半。岩手、宮城、福島、栃木の4県で7カ所の街頭演説を終え、帰京する新幹線の中で仮設住宅を視察した様子などを記し、もらった造花の写真を添えた。海江田氏は「ひと区切りつかないとやれないね」と周囲に語った。

公明党の山口那津男代表もメールマガジンを配信できたのは午後5時35分になってから。「公明党が政権を担わなければ、日本の未来はありません」と記した。自身のホームページ(HP)には地図上で山口氏の街頭演説の現在位置を知らせる「なつおはイマココ」を設けており、まずは街頭優先のようだ。

昨年の衆院選中もツイッターを続け、解禁論争に弾みをつけた日本維新の会の橋下徹共同代表は午後8時1分、ツイッターのフォロワー(読者)向けにメッセージ動画を投稿。「ネット選挙運動は政治家にとって初めての試み。どんどんチャレンジする」と発信した。

橋下氏のツイッターは政策や報道への反論など1日100件以上を発信する日もあれば、1週間以上更新されないこともある。公示後は連日の更新を目指し、この日の大阪市での街頭演説でこう呼びかけた。「僕らは組織がない。みんなツイッターでワーッと(支持を)広げてください」

●(東京編)ネット向け続々と“第一声” 71件

産経 2013.7.4

ネット選挙が解禁。遊説の合間にスマートフォンを操作し、情報発信しようとする候補者 =4日午前、さいたま市大宮区・大宮駅前(大里直也撮影)

東京選挙区では候補者20人のうち16人がツイッターやフェイスブックなどSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使って選挙運動を開始。

4日は届け出から午後3時ごろまでに「今日から本番!」などの書き込み計71件があった。

維新の小倉淳氏は午前10時すぎ、国会議事堂前からネット向けに“第一声”。

聴衆のない中、カメラに向かって演説し、ツイッターで「生配信なぅ! 応援と拡散よろしく」と視聴を呼び掛けた。「なう」は「いま○○している」の意味で、ネット用語をうまく訴えに取り入れた格好。

民主の鈴木寛氏は公選法上、街頭でマイクの使えなくなる午後8時から新宿タカシマヤ前に設置した特設スタジオに移動し、「日本初? ネット上で政見放送!」と題したネット番組を生中継。

自民の丸川珠代氏は「第一声の模様です」とツイッターで演説時の写真を披露し、支持者から「頑張ってください!」などのメッセージが相次いだ。

●ネットに続々第一声 演説を動画で生中継する候補も

スポニチ 2013年7月4日

インターネットを使った選挙運動が解禁となった参院選が公示され、届け出を済ませた候補者たちは続々とネット上で「第一声」を上げた。

動画サイトは早速、各党首の街頭演説を生中継。サイバー空間での選挙戦が本格的に幕を開けた。

西日本の選挙区に出馬した男性現職は午前8時半すぎ、スマートフォン(多機能携帯電話)から「事務所前に続々と支持者が集まっている」とツイッターに投稿した。「(公示後に)つぶやきができるなんて、とてもうれしい」。今後、約8万人いるフォロワー(読者)に支持を訴える。

東北地方の男性現職も、届け出からわずか5分後、ブログで「お力をお貸しください!」と支持を呼び掛けた。

西日本の女性現職は6月下旬にツイッターを開設したばかりで、公示時点でフォロワーはまだ10人ほど。「ただいま街頭演説中です」「ご声援をお願いします」などと、遊説の写真を交えながら終日つぶやき続けた。

ネットメディアだけを使った選挙運動を宣言する候補も。比例代表で出馬した男性新人はこの日、事務所での演説を動画サイトで生中継した。街頭で遊説する予定は全くないという。

比例代表の別の男性新人は届け出前の4日未明、ツイッターで「清き一票を」とフライング。公選法で禁止されている事前運動に当たる可能性があると外部から指摘を受け、すぐに削除した。

ネット動画中継サイト「ニコニコ動画」では午前9時すぎから、各党首の第一声が生中継された。画面には「888(パチパチパチという拍手の意味)」などとネット特有の用語を使った視聴者のコメントがあふれた。

若者に急速に普及している無料通信アプリ「LINE(ライン)」を活用している政党は、「友だち」として登録している人々に党幹部の遊説日程などを一斉送信した。

一方、ネットを使わないという候補者もいる。比例代表に出馬した男性の陣営関係者は「街頭に立って地道に訴えないと勝てない」。別の比例候補のスタッフは「対面が一番だ」と力説した。

●第一声HPに、FBで支援要請 ネット選挙運動スタート

京都 2013年07月04日

出発式の様子をフェイスブックに入力する支持者(4日午前9時半、京都市内)

参院選が公示された4日、インターネットを使った選挙運動が解禁された。京都、滋賀の選挙区でも、さっそく候補者の第一声の動画がホームページ(HP)に掲載されたり、会員制交流サイト「フェイスブック(FB)」で支持を呼びかけるなど、ネット上で熱戦が始まった。

京都では、立候補届け出が終わった午前8時35分、待ち構えていた候補者の支持者がFB上に候補者名を明記して「投票してください」と書き込むなど、従来不可能だったネット上での投票呼びかけをスタートさせた。

京都市中京区であった別の候補者の出発式では司会者が「候補の勇姿を撮影し、どんどん発信して」と支持者に要請した。タブレット型端末で撮影した支持者は、その場でFBに候補の演説や「ガンバロー三唱」の様子の写真を掲載。「友達」登録している読者約800人に「支援をよろしく」と実況中継した。

ほかの候補者の事務所でも公示日に合わせ、HPを選挙用特設サイトに変更。確定している街頭演説や個人演説会の日時と場所などを掲載し、候補者が一日の感想や政策を話す動画を毎日更新する体制を整えた。

大津市内で第一声を上げた候補者の横では、ネットで紹介するため、スタッフが3台のビデオカメラを回した。「放送局を持ったような気分。等身大の候補者の姿を見せたい」(事務所)と、演説する候補者に近づいて写したり、候補の訴えに沸き、拍手を送る支持者の姿を収録した。

●道選挙区の各陣営、無党派対策にネット活用へ 第一声中継、遊説日程の告知も

北海道 07/03

参院選道選挙区の立候補予定者やその陣営は、今回から解禁されるインターネットを活用した選挙運動の準備に余念がない。

第一声の生中継や遊説日程の告知などのほか、候補者の現在地をリアルタイムで発信する陣営もあり、いかに関心を引きつけるか知恵を絞っている。

北海道新聞社がスマートフォン(多機能携帯電話)などでネットを利用している人を対象に実施した意識調査では、無党派層が50%。6月末に実施した全道世論調査は38%で、ネット選挙は選挙結果を左右する無党派層対策にも有効とみる陣営が少なくない。

みんなの党の安住太伸氏(43)の陣営は公示日の4日の第一声をネット中継するほか、一人でも多くの人に街頭演説を見てもらえるよう、衛星利用測位システム(GPS)内蔵型の携帯電話を利用して遊説中の安住氏の位置をリアルタイムで発信する予定だ。

全道的な支援組織のない同党にとって大規模な集会などの開催は難しい。陣営関係者は「狙いは40代以下の世代。ネットでどれだけ有権者とつながれるかが勝負」と話す。

新党大地の浅野貴博氏(35)も第一声をネット中継する計画。選挙期間中は交流サイト「フェイスブック(FB)」で街頭演説の時間や場所を事前に告知するほか、実際の演説の動画を掲載する。陣営幹部は「本人の活動に対して、好意的な反応を意味する『いいね!』や、FBによるつながりをできるだけ増やし、訴えを広く伝えたい」と話す。

「メニューは『豚肉と枝豆のガーリックライス』。妻の手料理です」。共産党の森英士氏(35)は6月に開設したFBに夕食のおかずと感想を掲載した。日頃の書き込みは政治や選挙に関する話題が中心だが、プライベートも公開することで親近感を持ってもらう狙い。第一声は録画してネット配信する。

民主党の小川勝也氏(49)は4日の第一声の様子だけでなく、立候補届け出直後の事務所スタッフの姿も生中継する予定。臨場感を演出し、選挙ムードを盛り上げる狙いだ。陣営関係者は「集会参加者の反応や雰囲気も伝え、支持の広がりにつなげたい」。

自民党の伊達忠一氏(74)は6月にFBを開設、街頭演説などの写真を掲載している。陣営幹部は「効果は現時点ではわからない。選挙後に分析、統一地方選などで生かせるようにしたい」としている。

幸福実現党の森山佳則氏(46)もFBなどに街頭演説の映像を掲載している。

●参院選:第一声、ネットでも ビル一室で「生放送」

毎日新聞 2013年07月04日

4日の参院選公示を受け、インターネットを使った選挙運動が初めて解禁された。

比例代表はネットで都道府県の垣根を越えた集票が期待できるため、対策を重視している陣営が少なくない。

各党の比例候補はさっそくツイッターなどを通じ、サイバー空間に訴えを拡散させた。

「ネット選挙で10万人から集票したい」と訴えて自民党の公認を獲得した新人候補(49)は、東京・南青山のビルの一室で午前9時からカメラに向かい、動画サイトの生放送を始めた。党内ではベテラン政治家から「君は(ネット選挙の)お試しだ」と言われ、ネットでの選挙活動の試金石的な存在だ。

立候補届け出前の生放送では「まだ出馬予定なんですよ」などと視聴者に語りかけていたが、50分弱たって「受け付けられました!」とスタッフから届け出受理の連絡を受けると「はい、これから選挙運動が始まります」とカメラに向かって深々と頭を下げた。この時、動画が流れるパソコンの画面に表示された視聴者数は400人近かった。

みんなの党の現職候補(37)の陣営では公示前、支援者から集めた子供たちのスナップ写真が次々アップされるイメージ動画を製作。ホームページ(HP)に掲載していたが、陣営内で「公職選挙法で禁止されている未成年の選挙活動にあたらないか」と慎重な意見も出たという。「さすがに神経質では」と公示後も配信を継続したが、陣営幹部は「ネット選挙は誰もが初めて。判断も難しい」。

沖縄・普天間飛行場へのオスプレイ配備と各地での訓練飛行に反対する社民党の新人候補(60)や、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)加盟に反対するみどりの風の新人候補(71)は、ネット上の発信で地盤以外の地域にも支持を広げようと試みている。社民候補の陣営はHPに勝手連のサイトをリンクさせた。

両候補とも選挙期間中は地盤である沖縄、長崎にそれぞれ張り付いて「どぶ板選挙」を展開する予定。ただ4日は東京の中央選挙管理会で渡される選挙道具の到着を待つ必要から、社民候補が<(沖縄)県民の怒り、全国の声を国政に届ける>、みどり候補が<死ぬる覚悟で、参議院を闘う>などと、それぞれツイッターで第一声を上げた。【本多健、袴田貴行】

●ネット解禁そろり出陣 効果未知数、活用手探り

(2013/7/4 13:40)

4日公示の参院選で史上初めて、インターネットを利用した選挙運動が解禁された。

静岡選挙区では入念に準備してきた陣営から、直前まで対応に追われた陣営までさまざま。有

権者へのPR効果は未知数で、活用方法には濃淡がある。各陣営は手探りのままネット空間へ“出陣”した。

動画アップ

民主党現職の榛葉賀津也候補の陣営は届け出と同時に、ホームページ(HP)を“選挙仕様”に一新した。

遊説隊と行動を共にする撮影チームを組織し、出陣式では早速、榛葉候補が支援者と触れ合う様子や第一声を記録した。事務所で待機しているネット担当者がデータを受け取り、HP上に動画をアップした。

期間中も積極的に情報を更新する。

ただ、陣営幹部は「地道に地域を回り、生の声で政策を伝えるのが基本」と強調。

“地上戦”を徹底してこそ、ネットの情報発信も生きてくると見通す。

補完的手段

自民党現職の牧野京夫候補の陣営は選挙期間中、遊説日程をフェイスブック(FB)やツイッターで発信する。演説写真をFBに掲載、動画も配信する。

こちらも、陣営は候補者らが直接、有権者に訴えかける従来型の運動スタイルを重視する姿勢。ネットの担当者は「情報発信の機会は増えるが、効果は未知数」と語る。

党本部は衆院議員らによる撮影隊を送り込み、候補者の動きをネットで紹介している。牧野氏はネット選挙運動について「補完的な手段として有効だが、将来的にも主たる活動にはならないだろう」と話した。

急きょ準備

公示直前に出馬が決まった候補者の陣営はドタバタの準備となった。みんなの党新人の鈴木唯記子候補は2日前にようやくHPを開設した。

陣営関係者は「入れ物は整ったが、中身はこれから」と対応への苦慮を隠さない。

立候補表明が最も遅かった日本維新の会新人の望月飛竜候補も後援会HPを急きょ選挙用に更新し、動画機能を付けたばかり。

陣営幹部は「知名度向上に活用していきたい」と出遅れの挽回を期す。

共産党新人の森大介候補の陣営はHPとFBで街頭演説の様子や遊説日程の配信をするが、担当者は「試行錯誤している」と本音も。

諸派新人の中野雄太候補は動画サイトなどの活用に力を入れる。

●「888」 サイバー選挙戦も始まる

日刊スポーツ2013年7月4日

インターネットを使った選挙運動が解禁となった参院選が公示され、候補者は次々とネット上で「第一声」を上げた。

動画サイトでは各党首の街頭演説が早速、生中継され、サイバー空間での選挙戦も本格的に幕を開けた。

西日本の選挙区に出馬したある男性現職は午前8時半すぎ、スマートフォン(多機能携帯電話)から「事務所前に続々と支持者が集まっている」とツイッターに投稿した。

「このようなつぶやきができるなんて、とてもうれしい。インターネットを使えるようになり快感です」

東北地方の男性現職も、届け出受理からわずか5分後、ブログで「お力をお貸しください!」と支持を呼び掛けた。

ネット動画中継サイト「ニコニコ動画」は午前9時すぎから、安倍晋三首相や海江田万里民主党代表ら各党首の第一声を生中継。

画面には「きたああああああ」「888(パチパチパチという拍手の意味)」など視聴者のコメントがあふれた。(共同)

●ネット選挙運動始まる=党首第一声を配信/13参院選

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 7月 04日

参院選が公示された4日、インターネットを活用した選挙運動が解禁され、与野党各党は早速、ネット上で支持を訴えた。

自民党はホームページで安倍晋三首相の福島市での第一声を動画で中継。同党は、若者の関心を引くため、首相をキャラクターにしたスマートフォン(多機能携帯電話)向けゲームアプリを既に配信している。

民主党もホームページで、海江田万里代表が盛岡市、細野豪志幹事長が大阪市でそれぞれ行った第一声を動画配信。候補者の遊説日程を、地図の画面で調べられる形にして案内している。

日本維新の会は、幹部や候補者の多くがツイッターに、選挙に臨む決意や遊説スケジュールを書き込んだ。

●様変わりする選挙運動=候補者、ネットで第一声【13参院選】

時事。(2013/07/04-22:38)

インターネット上での告知を見て集まった有権者と写真に納まる参院選候補者(中央)=4日午後、東京都港区

インターネットを使った選挙運動の解禁を受けて、4日公示された参院選ではこれまでになかった運動スタイルが生まれている。

「組織がなくても勝負できる」「走りながら考える」。候補者の政策が有権者にどこまで届くか。

選挙手法はネットの活用で様変わりしつつある。

◇有権者サイトを活用

比例区から出馬した新人(49)は、東京都内のビルの一室で、選挙ポスターを持って有権者と2人で写真に納まった。

スマートフォンで撮られた写真はその場で、次々と有権者によってフェイスブック(FB)やツイッターにアップされていく。

候補者のFBでの告知を見て集まった20~40代の有権者がほとんどで、約2時間にわたり列が途切れることはなかった。

仕事帰りの会社員男性(47)は「メディアでは大物政治家のニュースばかり。ネット上では候補者の考えがよく分かるし、何より本人の発信力が試される」と語る。

候補者はこの日午前、動画サイトで視聴者を前に第一声を上げた。

事務所スタッフは「反応を見て、走りながら考えるしかない」と語る。

候補者は「組織も資金もなくどこまでできるか未知数。手探り状態だが、ネット上で発信力がある皆さんの力を借りたい」と訴えた。

◇事務所から「政見放送」

東京選挙区の現職(49)は、JR新宿駅近くに設置したトレーラーハウス内に、ビデオカメラを常備するスタジオを開設した。

選挙事務所として兼用している。・・・

●ネットでいきなりフライング 受付前に「清き一票を」

産経 2013.7.4

初めてインターネットを使った選挙運動が解禁された参院選が4日公示された。

ネット選挙は同日午前8時半に始まった届け出が完了した時点で解禁となるが、4日未明にツイッターで投票を呼びかける「候補者」が出現。

公職選挙法で禁じる「事前運動」にあたる可能性が高く、解禁初日に混乱がみられた。

比例代表で出馬する新人の男性(34)は4日午前0時50分すぎ、自らのツイッターで「○○(原文は実名)に、清き一票を宜しくお願いします」と投稿。

公選法は立候補届け出前の選挙運動を禁止している。このため、男性は約30分後のツイッターで「まだ解禁じゃなかったす。(中略)勇みました」と反省。

4日に日付が変わった瞬間に解禁されたと勘違いしたようだ。

また、近畿地方の選挙区で出馬した現職の男性(54)は、届け出後にホームページを一新。

東京選挙区の新人の男性(55)も届け出前の「東京選挙区支部長」から、さっそく「東京選挙区候補者」に表題を変更。

これまで公示前日で「停止」していたHPを更新する候補者が相次いだ。

一方、比例代表で立候補した新人の男性(49)は、動画で立候補の届け出を待つ様子を事務所から生中継した。スタッフから電話で届け出終了が告げられるところまで「完全中継」。「今から選挙運動をやっていいんですね? 皆さま、これから立候補者です」と話す様子も公開した。

街頭で行った「第一声」をネットで生中継する候補者も目立った。

●偽アベ見破れ 党首なりすまし29件

日刊スポーツ 2013年7月4日

・・公示後は初めてインターネット活用が解禁されるが、与野党党首のなりすましとみられるツイッターが少なくとも29件あることが、3日までの共同通信の集計で分かった。安倍晋三首相(自民党総裁)が10件と最も多かった。初のネット選挙だけに、今後もさまざまな問題が懸念される。

ネット選挙解禁を前に、早くも「なりすまし」が多数見つかった。

運営会社の日本法人ツイッタージャパン(東京)は著名人のなりすましを防ぐため、本人のツイッターに青色の認証マークを付けている。参院選の候補者にもマークを付ける作業を進めており「本人かどうかしっかり確認してほしい」と注意を呼び掛けている。

首相のほかにも、生活の党の小沢一郎代表8件、日本維新の会の橋下徹共同代表5件、石原慎太郎共同代表4件が確認され、民主党の海江田万里代表、社民党の福島瑞穂党首も各1件あった。

首相のなりすましツイッターのうち1件は、首相の公式ツイッターと同じ写真を使い、プロフィルに「安倍晋三の公式ツイッターです」と記載。

ユーザー名は「@Abeshinso」で、本人の「@AbeShinzo」の「S」を小文字に、「z」を「s」に変えただけ。橋下氏の場合、先月1日に人気アニメ「スマイルプリキュア」のつぶやきが登場。

同氏が「小学校1年生のやんちゃ娘が勝手に打ちました」と書き込んだ後で、なりすましツイッターが「風俗よりスマイルプリキュアを活用してください」と、つぶやいた。

従軍慰安婦問題に関してつぶやいているものもあった。

ツイッタージャパンは「本人から申し出があれば、名前の変更や削除を求めるなどして対応する」としているが、選挙戦中の混乱も予想される。

改正公選法はネット上でのなりすましによる選挙運動を禁じており、公示後、党首になりすましツイッターで投票を呼び掛けるなどすれば同法違反に該当する可能性がある。

罰則は2年以下の禁錮または30万円以下の罰金で、選挙権と被選挙権も停止される。

| Trackback ( )

|

さてさて、ネットをある程度使っている者にとって、そして選挙に関係してきた者にとって、

参議院選挙の今日の公示は、何が起きるか楽しみな日の始まり。

ここのところ、利用者や業界、(そして軽く)政党のこと、金がかかること、などを見てきた。

今日は、ネットの利用率が高い韓国とアメリカでネット選挙がどのようかについて見てみる。

まず、入口のあたりで・・・

その一つは、「アドタイ 2013年06月26日」に掲載の「李 洪千氏(慶応義塾大学 総合政策部 専任講師)」のコラム。

タイトルからして興味深h思うのは私だけではないだろう。

「ネットが選挙に与える影響とは? キーワードは『情報格差』と『自発的動員』」

氏は、韓国の経験から、

『情報格差』に関して、「利用率の世代別の開きが大きいほど、影響が出やすい傾向」とする。

『自発的動員』に関して、「ネット選挙運動解禁は、一つの条件。変化を起こすには更なる要因が必要」とする。

もう一つは、「ニューズウィーク 2013年06月11日」の

「初の『ネット選挙』、留意点はどこか?」

ネット選挙に何の規制もないアメリカ、だからこそ引き起こされる「公然とした攻撃」や「候補者の自爆、自滅」などを指摘している。

これは、日本でも同様のこと。

記事の結びは、

「『こうしたら違法』とか『一般人もこれをやったらダメ』といった、法令の形式的な順守から『逸脱するな』というメッセージばかりが目につきます。

ですが、以上の2点をはじめとして、実際に選挙結果を歪めるような問題をどうやって防止するか、折角のネット選挙を活かすためにも、そうした『本筋』の議論が必要ではないでしょうか。」

そして、ブログの最後で、昨日は総務省の「ネット選挙Q&A」などを画像で見たところ、今日は、文字化して整理しておいた。

ともかく、法律の規制が解ける今日から、

各政党は資金力のあるところほど業者の知恵やノウハウを借りて(買って)ネット選挙を展開するのだろうけれど、

その実際を見てみたい。

とはいえ、毎日、あちこちの政党や候補者を見ている時間などもないから、

「それらの点検」をした報道や評論を見ていく中で、概要を認識することになるのかなぁ・・・

●人気ブログランキング = 今、2位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ネットが選挙に与える影響とは?キーワードは「情報格差」と「自発的動員」

アドタイ 2013年06月26日 李 洪千(慶応義塾大学 総合政策部 専任講師)

初めまして、慶應義塾大学の李洪千です。

大学で数学を専攻したのに、なぜかジャーナリストとなり、今は大学で教鞭をとっています。

来日して14年、その間2002年と2012年に大統領選挙にも関わり、昨年はネット選挙運動にも参加しました。活動参加の理由は、有権者が主人公になる選挙を作りたかったからです。有権者の声は「表現の自由」として保障すべきものです。本来、政治家を取り締まるべき法律で有権者の口をふさぐのはナンセンスだと思うのです。

最近では、日本のネット選挙解禁からメディアに出ることも多くなりました。老後の目標は、韓国で日本酒専門店を開くことです。

さて、参議院選挙まで残り1カ月です。日本でもようやくネット選挙運動が始まりますね。

皆さんは、韓国やアメリカの選挙と同様に日本でもネットから何かサプライズが起こりうるのでないかと期待を寄せているのではないでしょうか。それは何か変わって欲しいという期待感の表れだと思います。韓国やアメリカで起きたようなサプライズが日本にも起こりうるのか、期待感が先行している中で、ネット選挙運動がもたらす損得に各政党は神経を尖らせています。

ただ、今の状況では、ネットが盛り上がる気配はありません。それは今回の解禁が、有権者が勝ち取ったものではなく、大上(政治)から与えられたものだからではないでしょうか。

理由はともかく、選挙にネットが利用できるようになったのが大変な変化ですが、期待より心配が多いのが現状です。

それでは、どのような条件でネットは選挙に影響を与えるのでしょうか?

韓国の経験からみると、以下2つの条件が重なった時に大きな影響が産まれました。

まずは、「情報格差(バイアス)」と呼ばれるデジタルデバイドが大きくなっている時です。

インターネットの衝撃が大きかった2002年の大統領選挙、韓国のインターネット普及率は59.4%に過ぎませんでした。

そして、利用者のほとんどは若者でした。

インターネット利用率、スマートフォンの普及率、ツイッターやfacebookのようなSNSの利用率の世代別の開きが大きいほど、影響が出やすい傾向があります。

二つ目は 「自発的動員」です。

2002年の反米デモ、2010年、2011年、2012年にネットで広まった投票呼びかけは、投票行為を政治的行動から楽しみの共有へと転換させ、投票場へ若者の足を運ばせました。

さらに、2011年のソウル市長選挙では、多数の有名人が投票への呼びかけを行うなど積極的に選挙に参加しました。

それに対し、今の日本ではネット選挙の影響を“見守ろうとする人”が多い気がします。しかし、それだけでは何も変わりません。

ネット選挙運動解禁は、一つの条件に過ぎません。変化を起こすには更なる要因が必要なのです。

本コラムでは、来る来月の参院選投票日に向けて繰り広げられる、各党のネット発信をレポートするとともに、ネット選挙のビジネスチャンスについても紹介していきたいと思います。

【「参院選2013 ネット選挙合戦緊急レポート」】

次回は7月1日(月)に更新します。(毎週月曜更新

|

●初の「ネット選挙」、留意点はどこか?

ニューズウィーク 2013年06月11日

公職選挙法が改正になり、7月21日が投開票になりそうな参議院選挙から、いわゆる「ネット選挙」が解禁になります。

本当の試行錯誤は「まず実際に1回やってみてから」ということなのでしょうが、その「まずやってみる」今回の参院選を「どう見てゆくか」ということは、今後へ向けて制度を修正してゆく上で重要だと思います。

ちなみに、アメリカの場合は1990年代にインターネットが普及して以来、特に選挙に関わる「ネットの規制」ということを行わずに来ています。ですが、ネット選挙を禁止しようというような「深刻なトラブル」こそなかったものの、大小様々な「ネット選挙の事件」は限りなく起きており、そうしたケースを参考に「想定できる」ことを考えてみたいと思います。

今回は、議論の最初として2点を取り上げます。

1つ目は、動画と写真の問題です。

今回のネット選挙では、制度を詰める中で、主としてメールに関心が集中していたように思われます。

スパムのような大量送付を防止するとか、「なりすまし」を防止するといった問題です。

ですが、過去のアメリカの事例などを考えると、メールの悪用によって「選挙が歪められる」危険性というのは限られているように思われます。