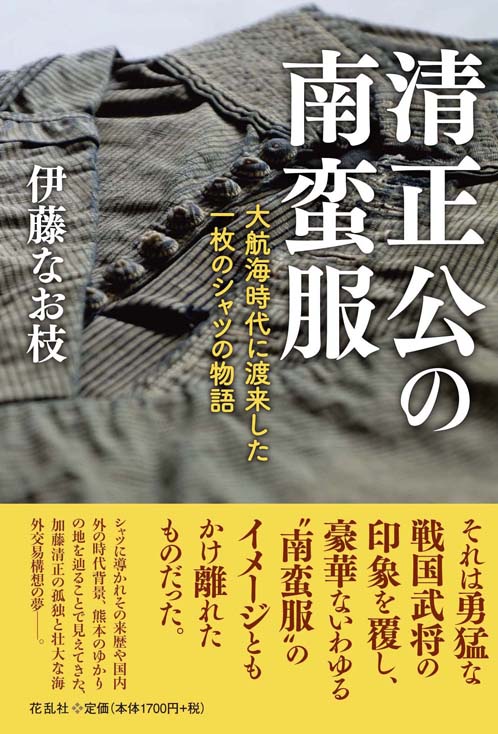

『清正公の南蛮服:大航海時代に渡来した一枚のシャツの物語』伊藤なお枝著

■本体1700円+税/四六判/264頁/並製 ■ISBN978-4-905327-95-0 C0021

■本体1700円+税/四六判/264頁/並製 ■ISBN978-4-905327-95-0 C0021

加藤清正公所用の南蛮服──それは勇猛な戦国武将の印象を覆し、豪華ないわゆる“南蛮服”のイメージともかけ離れたものだった。シャツに導かれその来歴や国内外の時代背景、清正の生涯と熊本のゆかりの地を辿ることで見えてきた、その孤独と壮大な海外交易構想の夢

【目次】

序文[発星山本妙寺第四十一世住職 池上正示氏]

第一章 清正公の菩提寺、肥後本妙寺へ

一 清正公の御廟所「浄池廟」/二 清正公の最期

三 清正公の菩提寺、本妙寺/四 本妙寺宝物館

第二章 清正公の南蛮服

一 清正公の南蛮服/二 エポックとなった三つの研究報告[江馬務氏・野上俊子氏・丹野郁氏の研究]

三 復元された南蛮服/四 清正公由来の南蛮風陣羽織も

第三章 戦国大名を魅了した南蛮ファッション

一 南蛮服の伝来/二 交易と布教を目的に

三 南蛮服を愛した戦国大名たち/四 フィリピンを植民地化したスペインも日本へ

五 ルソン商人・原田喜右衛門/六 南蛮ブーム、全国を席巻

第四章 清正と南蛮との出会い

一 数字に強かった清正/二 南蛮色の濃い九州へ

三 若武者清正、肥後半国の領主となる

第五章 清正の南蛮貿易

一 清正時代の熊本の国際港、高瀬と川尻/二 清正、スペインと出会う

三 戦場から唐船派遣を指示/四 異国渡海朱印状を取得

五 ルソン貿易に着手/六 かなわなかったルソン貿易

第六章 清正の朱印船貿易と南蛮服の贈り主

一 秀吉から家康の時代へ/二 肥後の戦後復興に着手

三 朱印船貿易に本格参入/四 「清正公の南蛮服」の贈り主

五 清正公の羅針盤(和磁石)

■資料1 現存する安土桃山─江戸初期の南蛮服飾(戦衣)一覧

■資料2 加藤清正関連年表

【序文より】

本書は、十六世紀末にポルトガルで作られ、清正公に献上されたと推定される南蛮服の来歴を、当時の国際情勢、大航海時代が日本にもたらした鉄砲・キリスト教、そして織豊時代の大名たちが夢中になった南蛮ファッションと南蛮貿易、旧教と新教の覇権争い、秀吉の朝鮮出兵など、あらゆる角度から壮大なスケールで、しかも緻密に考察している。歴史の専門家ではないという著者が、ここまで調査したことに驚嘆するが、そこから浮かび上がるのが、本書の主人公、加藤清正公の素顔だ。

本書は、「虎退治」のイメージだけでは量れない、進取の気概に満ち、海外貿易に意欲を示し、五十年の生涯を燃焼した加藤清正の、真の姿を活写していてうれしい。清正公ファンの方は、第四章「清正と南蛮との出会い」から読み進めるのもよいだろう。

[加藤清正公記念館館長/本妙寺住職 池上正示氏]

**

【第六章 清正の朱印船貿易と南蛮服の贈り主より】

多くのドラマや映画、小説で描かれ、誰もが心惹かれる戦国時代。

アジア諸国との交易を熱望した清正が死去したのは、海外との交流が盛んだった時代のさなか、一六一一年六月二十四日のことだった。

肥後本妙寺の地下の収蔵庫で初めて「清正公の南蛮服」に出会ってから三十年余り。自分でも理由がよく分からないまま、南蛮服にこだわり続け、先人の研究や体験を渉猟して手にすることができたのは、西洋と日本の波がぶつかりあった時代の小さな欠片(かけら)だったかもしれない。

人々のエネルギーが沸騰した時代に、南蛮から日本にやってきた「清正公の南蛮服」。

四百年以上前にはるばると海を越えてやってきた一枚のシャツが、私には燻し銀のように輝いて見える。歴史の証言者でもある「清正公の南蛮服」は、清正の見果てぬ夢の象徴でもあると私は思う。

【著者紹介】伊藤なお枝(いとう・なおえ)

福岡県出身。東京の出版社,編集プロダクションを経て帰福。福岡を中心に活動。1981年,取材・執筆・企画編集を専門とする「編集工房ナオ」(福岡市)設立。現在まで手がけた一般取材記事,企業情報誌・年史,単行本などは多岐にわたる。福岡市在住。