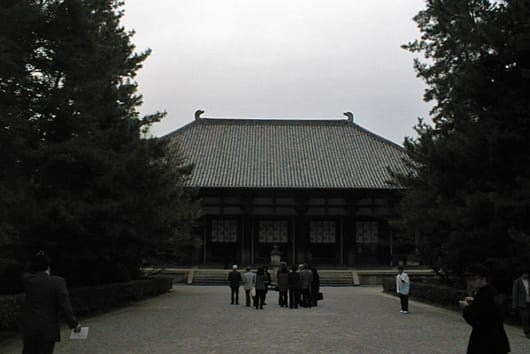

東福寺の方丈は、明治14(1881)年の火災により仏殿・法堂・庫裏とともに焼失したのですが、明治23(1890)年に再建されました。広大な方丈には東西南北に四庭が配されて「八相成道」に因んで「八相の庭」と呼ばれています。方丈の四周に庭園を巡らせているのは東福寺の方丈のみの珍しい形態となっています。先日紹介した芬陀院の雪舟庭園を復元した作庭家・重森三玲氏によって昭和14(1939)年に完成したものです。鎌倉時代の質実剛健な風合いをベースに、抽象的な構成を取り入れた見事な庭となっています。

□南庭

枯山水の庭で、巨石によって四仙島を表現し、渦巻く砂紋は八海を表し、苔に覆われた築山は五山をなぞらえています。

□西庭

刈り込まれたサツキと砂地とで市松を表した「井田市松」と呼ばれる庭です。

□北庭

スギゴケと敷石で市松模様を形作っています。

□東庭

円柱で北斗七星を構成し「北斗の庭」と呼ばれています。

□通天台からの風景

□南庭

枯山水の庭で、巨石によって四仙島を表現し、渦巻く砂紋は八海を表し、苔に覆われた築山は五山をなぞらえています。

□西庭

刈り込まれたサツキと砂地とで市松を表した「井田市松」と呼ばれる庭です。

□北庭

スギゴケと敷石で市松模様を形作っています。

□東庭

円柱で北斗七星を構成し「北斗の庭」と呼ばれています。

□通天台からの風景