土曜の夕方、山形弦楽四重奏団の第30回定期演奏会を聴きました。当日は、あいにくの雪模様で、山形市内に入ると道路に雪の轍(わだち)ができていて、走りにくいことこの上なし。当方の田舎でも、もう少しきちんと除雪されているぞ、と文句を言いながら、予定よりもだいぶ遅れて、会場となる文翔館議場ホールには6:25頃に到着、Ensemble Tomo's のプレコンサートは、もうすぐ終わるところでありました。

今回のプレトークは、チェロの茂木明人さん。ブログ(*1)でもユーモアの感覚と独自の視点が面白い演奏家です。プログラムノートの曲目紹介も、教養主義的でなくて、伝統的駄洒落保存会へ入会をお勧めしたいようなユーモラスなもの(*2)でした。印象的だったのは、自分の楽器で自分の国の音楽を演奏できることの幸せについて語ったところ。学生時代に、世界各国の音楽家のタマゴが集まったとき、自分の国の音楽をやってくれと言われ、何も知らずに恥ずかしかった記憶を語ります。

さて、プログラムの最初の曲目は、ハイドンの弦楽四重奏曲ニ長調作品50-6「蛙」。ヴィオラの「らびお」さんのブログ「らびおがゆく Vol.3」の解説(*3)によれば、第1楽章、アレグロ、ニ長調・4/4、第2楽章はポコ・アダージョ、ニ短調・6/8、第3楽章はメヌエットで、アレグレット、ニ長調・3/4、そして第4楽章フィナーレは、アレグロ・コン・スピリート、ニ長調・2/4だそうです。これは、なかなか魅力的な音楽ですね!ハイドンの弦楽四重奏曲は、特に第1ヴァイオリンの役割の比重が大きいと感じています。この曲でも、第2楽章の超ハイトーンの音程など素人目にもたいへん難しそうですが、なんとか奏き切って、内心「やったね!」。チェロの調弦の後に第3楽章がスタート。軽やかなメヌエットです。そして第4楽章、なるほど、これが「ゲコゲコゲコ」ですか。おもしろ~い!今回は、えんじ色?緑色?ライトの当たり方でどちらの色にも見える、体にぴったりしたドレスの「だちゅ」こと駒込綾さん、退場する時の姿が、ファースト・ヴァイオリンの役割を果たし、るんるん♪に見えましたし、心なしか他のメンバーの皆さんも気分はハイテンションのようです。

続いて、第1ヴァイオリンが中島光之さんに交代し、駒込さんが第2ヴァイオリンにまわります。幸松肇「弦楽四重奏のための4つの日本民謡第1番」。こちらは、(1)さんさ時雨(2)そーらん節(3)五木の子守唄(4)ちゃっきり節、の四曲が、それぞれ第1楽章~第4楽章という構成になっています。

第1楽章、ヴィオラで「さんさ時雨」の旋律が始まります。次いでチェロが旋律を歌い、ヴィオラがハーモニーを。さらに第1ヴァイオリンに移り、という具合。耳に馴染んだ隣県の民謡の旋律が、なんともすてきなものであることをあらためて確認しました。

第2楽章、「そーらん節」はリズミカルに第1ヴァイオリンがリード。裏拍のようなリズムが面白い音楽です。古典的なソナタ形式なら、さしずめスケルツォ楽章に相当するのでしょうか。

第3楽章、「五木の子守唄」。始まりのヴィオラが旋律が美しく、ヴァイオリンに移り、広がりを感じさせるチェロが開放的に。半音階ふうの部分をはさみ、チェロのピツィカートの中で高音弦が旋律を再現します。これはまた魅力的な緩徐楽章です。

第4楽章、「茶っきり節」は、リズミカルで粋でいなせな風情がよく出た音楽です。快速なフィナーレ楽章に相当するのでしょう。とびきり楽しい音楽になっています。

昨年秋の、村山市東沢バラ公園でのミニ・コンサートでも同じ曲目を取り上げていましたが、今回は作曲家ご本人が来場という緊張感もあり、全体に活発な伸びやかさよりもシリアスなほうに深まり、集中力を増した演奏に感じました。

そして注目の、幸松肇「弦楽四重奏のための最上川舟唄」(山形弦楽四重奏団委嘱作品・日本初演)です。チェロの茂木さんが、楽器を裏返して構えます。おやおや、何が始まるのかと見ていたら、チェロ、第1Vn、第2Vnが指で胴を打ちリズムを取る中で、ヴィオラが最上川舟唄のメロディーを奏し、第1ヴァイオリンがチェロのピツィカートにのって旋律を引き継ぎます。第2ヴァイオリンとヴィオラが内声部を支え、一部ややジャジーな、ややブルースっぽいところもある節回しです。続いて四人の奏者による緊密なアンサンブルによる響きが楽しめ、再びなじみの旋律に戻りますが、最後は鋭い現代的な終わり方。かっこいい!思わず拍手!です。

作曲された幸松肇さんが、黒っぽいブレザーにシックな暗赤色のタートルネックというダンディな姿(*4)でステージへ。団員一人一人と握手をかわし、聴衆のあたたかく盛大な拍手を受けて、笑顔で客席に戻りました。

休憩の後は、本日最後のプログラム、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第9番ハ長調Op.59-3、いわゆる「ラズモフスキー第3番」です。この曲は、いわばベートーヴェンの弦楽四重奏曲を代表するような名曲中の名曲なわけですが、「室内楽なんて堅苦しくて辛気臭くて好きでない!」という誤解のもとになっている、まさにその曲でもあります(^o^;)>poripori

なにせ、第1楽章の出だしが、まるで現代音楽のような不安定で曖昧模糊としたものですから、魅力的な旋律で聴衆の耳をキャッチするというわけにはいきません。山形弦楽四重奏団は、それほど前衛的なきつい響きは採らず、ヴィヴラート控えめの響きで、灰色の霧の中から徐々に黒っぽい姿が浮かび上がってくるような、そんな姿を描き出します。序奏はアンダンテ・コン・モトで、やがてアレグロ・ヴィヴァーチェに。活力ある緊密なアンサンブルは、常設の弦楽四重奏団ならでは、でしょう。

第2楽章、イ短調、アンダンテ・コン・モト・クワジ・アレグレット。印象的なチェロのピツィカートに乗って歌われる、憂鬱な主題が魅力的です。たぶん、暗~い音楽が好きな人には圧倒的に支持されるであろう音楽ですが、実は私も大好きです、この楽章。平均年齢がそう高くない楽団らしく、テンポはそれほど遅くない、気合や気力が感じられる演奏です。

第3楽章、メヌエット:グラツィオーソ。優美なメヌエットとはいえ、中期のベートーヴェンらしく力感のある音楽になっています。この曲の中では一番短い楽章で、コーダから続けて(アタッカで)終楽章へ。

第4楽章、アレグロ・モルト。4人の奏者がそれぞれしっかりした役割が求められ、ハイドンとは違って第2ヴァイオリンの指もヴィオラの弓も、目まぐるしく動きます。途中、例えば第1ヴァイオリンとヴィオラの2人が気迫で勝負するようなところも面白く、エネルギッシュなフーガが最後に四人の白熱したコーダとなって演奏が閉じられると、思わずブラボーの声もかかりました。

拍手に応えてアンコールとして演奏された、ハイドンの弦楽四重奏曲Op.33-3「鳥」の晴れやかなフィナーレに、ああやっぱりハイドンはいいなぁ、とあらためて感じました。今日も、いい演奏会でした。地元ゆかりの委嘱作品もできた山形弦楽四重奏団、茂木さんのプレトークにあった、自分たちの国の音楽というだけでなく、自分たちの活動する土地に立脚した音楽を得て、ますます充実した演奏活動となりますように、心から応援したいと思います。

(*1):

チェロリスト活動日誌

(*2):独りぽつねんと佇む蛙に一緒に飯でもと声をかけたら、一杯おごるとも言っていないのに「下戸、下戸っ!!」と言って行っちゃった、みたいな(^o^)/

(*3):

ハイドン 弦楽四重奏曲ニ長調Op.50-6「蛙」~「らびおがゆくVol.3」より

(*4):

山形Q第30回定期演奏会終了~「らびおがゆくVol.3」より

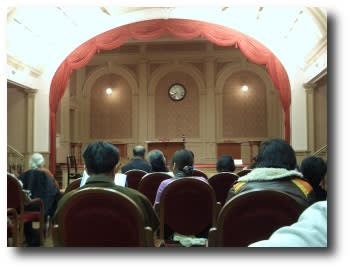

写真は、休憩時の文翔館議場ホールの様子です。文化財の建物の中での演奏会は、雰囲気も気分もまた格別です。