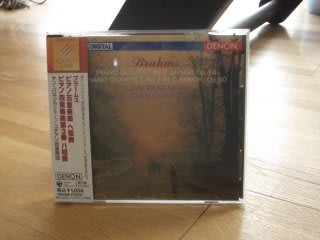

先ごろ入手したばかりの、ブラームスのピアノ四重奏曲第3番、ハ短調Op.60を聴いております。ヤン・パネンカ(Pf)、コチアン四重奏団の演奏で、作品34のピアノ五重奏曲に併録されているものです。CDの型番はDENON COCO-70923というもので、1988年の10月にプラハの芸術家の家でのデジタル録音、スプラフォンの共同制作と記載されていますが、制作・録音ともに、実際はチェコ側の主導によるもののようです。

第1楽章、アレグロ・ノン・トロッポ。ピアノの打鍵が開始する、暗く重々しく劇的な音楽世界。なにか悲劇的な事件を思わせる、かなり規模の大きなソナタ形式の楽章です。

第2楽章、スケルツォ:アレグロ。焦燥感と悲劇性を感じさせる速い楽章です。シューベルトの「魔王」のように、とぎれとぎれにうわごとを言う病人を運ぶような音楽。

第3楽章、アンダンテ。なんとも心にしみる音楽です。出だしのチェロの旋律に魅了されます。それに、ピアノの音が無類に美しい。これは、クララ・シューマンを想定したものでしょう。

第4楽章、フィナーレ:アレグロ・コモド。シューマンが好んだ、崩れ落ちるようなピアノの下降音型が特徴的な、劇的な音楽です。

この曲の成立には、かなりの時間がかかっているようで、CDに添付された門馬直美氏の解説によれば、1855年に最初の楽章が書き始められ、1873年から74年にかけて改訂を行い、1875年に出版されたとのこと。この1855年と言う年を、三宅幸夫著『ブラームス』で調べてみると、ちょうど恩人シューマンが精神を病み、デュッセルドルフの精神病院に入院した翌年、そしてシューマンが没する前年にあたります。であるならば、この音楽の悲劇性は、まさにシューマン家を襲った悲劇を、まず考えるべきなのでしょう。ブラームスが語ったという、「ピストルを頭に向けた人の姿」とは、恩師の妻クララに対する報われない愛に絶望したブラームス自身ではなく、若き日に目にした恩人シューマンその人の、絶望の姿なのではないか。「ウェルテル四重奏曲」というよりは、むしろ「ローベルト四重奏曲」と呼びたいくらいです。シューマン家の悲劇の、音楽によるレポートであったために、共通の友人達の助言を受け入れ、後年まで何度も改訂を必要としたのかもしれません。

参考までに、演奏データを示します。

■パネンカ(Pf), コチアン四重奏団

I=10'19" II=4'19" III=9'05" IV=11'03" total=34'46"

再び入院した老父は、イレウス・チューブも取れて、点滴のみになりました。今回はかなり弱気になっておりますが、もうじき本が読める状態になるのが楽しみのようです。司馬遼太郎と新田次郎を所望、何冊か運びました。

【追記】

第3楽章、アンダンテは、NHK-FMの「大作曲家の時間」の「ブラームス」のテーマとして取り上げられていました。ああ、あれか、と、どこかで耳にした方も多いことでしょう。

第1楽章、アレグロ・ノン・トロッポ。ピアノの打鍵が開始する、暗く重々しく劇的な音楽世界。なにか悲劇的な事件を思わせる、かなり規模の大きなソナタ形式の楽章です。

第2楽章、スケルツォ:アレグロ。焦燥感と悲劇性を感じさせる速い楽章です。シューベルトの「魔王」のように、とぎれとぎれにうわごとを言う病人を運ぶような音楽。

第3楽章、アンダンテ。なんとも心にしみる音楽です。出だしのチェロの旋律に魅了されます。それに、ピアノの音が無類に美しい。これは、クララ・シューマンを想定したものでしょう。

第4楽章、フィナーレ:アレグロ・コモド。シューマンが好んだ、崩れ落ちるようなピアノの下降音型が特徴的な、劇的な音楽です。

この曲の成立には、かなりの時間がかかっているようで、CDに添付された門馬直美氏の解説によれば、1855年に最初の楽章が書き始められ、1873年から74年にかけて改訂を行い、1875年に出版されたとのこと。この1855年と言う年を、三宅幸夫著『ブラームス』で調べてみると、ちょうど恩人シューマンが精神を病み、デュッセルドルフの精神病院に入院した翌年、そしてシューマンが没する前年にあたります。であるならば、この音楽の悲劇性は、まさにシューマン家を襲った悲劇を、まず考えるべきなのでしょう。ブラームスが語ったという、「ピストルを頭に向けた人の姿」とは、恩師の妻クララに対する報われない愛に絶望したブラームス自身ではなく、若き日に目にした恩人シューマンその人の、絶望の姿なのではないか。「ウェルテル四重奏曲」というよりは、むしろ「ローベルト四重奏曲」と呼びたいくらいです。シューマン家の悲劇の、音楽によるレポートであったために、共通の友人達の助言を受け入れ、後年まで何度も改訂を必要としたのかもしれません。

参考までに、演奏データを示します。

■パネンカ(Pf), コチアン四重奏団

I=10'19" II=4'19" III=9'05" IV=11'03" total=34'46"

再び入院した老父は、イレウス・チューブも取れて、点滴のみになりました。今回はかなり弱気になっておりますが、もうじき本が読める状態になるのが楽しみのようです。司馬遼太郎と新田次郎を所望、何冊か運びました。

【追記】

第3楽章、アンダンテは、NHK-FMの「大作曲家の時間」の「ブラームス」のテーマとして取り上げられていました。ああ、あれか、と、どこかで耳にした方も多いことでしょう。