小林憲正 「生命と非生命のあいだ―地球で「奇跡」は起きたのか」読了

タイトルは福岡伸一先生の「生物と無生物のあいだ」のパクリのようだったのでなんだか胡散臭い本のように思えたが(この本も実はパクリで、「生物と無生物の間」という本があるそうだ。)、この本は、地球上の生命は無機物しかない世界のなかでどのような過程で生まれたのかという研究の歴史と、現在の研究の最前線での成果が書かれている真っ当な本である。著者は分析化学とアストロバイオロジーというものを研究している学者である。

この本で取り上げられているのは「化学進化」である。化学進化とは、原始の大気中に漂っていた無機物がどうやって生命に進化したか、その境目はどこにあるのかという話である。

以前に同じような本を読んだことがあるが、この本はさらに一歩進んだ感じの内容であった。以前に読んだ本では、「RNAワールド」という考え方が書かれていたが、なぜこんなに複雑な物資が出来上がったのか、そして、その遺伝情報の基本形がこの地球上では1種類しかないのはなぜかということについては詳しくは語られてはいなかった。

もう一度おさらいをしておくと、RNAはヌクレオチドという分子がずらっとつながったものである。ヌクレオチドは核酸塩基、糖、リン酸の三つが結合したものである。RNAで使われるものを「リボヌクレオチド」、DNAで使われるものを「デオキシリボヌクレオチド」と呼ぶ。たんぱく質はアミノ酸がつながったもので代謝を司るのが仕事で、この2種類の分子の働きが生命の働きそのものである。RNAはたんぱく質を作るための設計図だが、ヌクレオチドをつなげてRNAを作るためにはタンパク質を触媒としてヌクレオチドを正しい順番につながねばならない。RNAはたんぱく質を作るために必要で、そのRNAを作るためにはタンパク質がひつようだという、卵が先か、鶏が先かという問題が起こってしまう。

この問題も含めて回答を提出している。

まず、たんぱく質の原料であるアミノ酸だが、地上でできたとか、海底の熱水噴出孔できたとか、宇宙からやってきたとかいろんな説がある。しかしどれも可能性がある。アミノ酸というのはどこでも簡単にできるらしい。アンモニアと水があってそこに高圧電流や紫外線、宇宙線が作用すると簡単に合成される。そして、アンモニア、水などは地球上、宇宙空間、どこにでも存在する。

僕が最初に生命が生まれた場所として知ったのは水辺ということだった。波から生まれる泡が細胞の元になったというのを小学校の授業か科学雑誌の中で知ったのだと思う。その後、深海の熱水噴出孔で生命は生まれたのだという説をテレビか何かで知った。そのほかには温泉で生まれたという説もあるそうである。

アミノ酸が簡単に作れるとなると、それがたくさんくっ付いてたんぱく質を作るのは容易だそうだ。数億年単位の期間があれば、ランダムな組み合わせの中で酵素として働くたんぱく質が生まれる可能性もある。

しかし、RNAの場合はもっと複雑だそうだ。核酸塩基を作り、糖(リボース)を作ってそれらをつなげてヌクレオシドを作ってそれにリン酸をつなげてヌクレオチドをつくりさらにそれを繋げるという5段階の作業が必要である。

反応を進めてゆくにあたっては温度や㏗を段階ごとに替える必要がありそんな環境のある場所として温泉というアイデアが出てきた。

生命のもうひとつの特徴は自己複製することであるが、これにRNAが必要なのである。しかし、そのRNAを作るのは大変だというのは先に書いたとおりだ。しかし、もっと簡単に自己増殖することができる有機分子がある。「イミダゾール」という分子だが、これはアミノ酸が生まれるところで同時にできる。核酸とは直接的な関係がないがこういった分子が自己複製の礎を作ったのかもしれないのである。

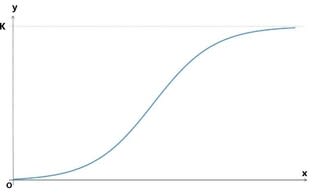

そして、地球上ではRNAが唯一タンパク質を作れる分子だが、どうして1種類しかないのかという疑問にもひとつの答えを出している。先に出てきた、「イミダゾール」のような分子は自分自身を触媒として自己増殖することができる分子は、一度増殖を始めると「シグモイド曲線」というグラフの曲線に沿って爆発的に増殖し他に同じような性質の分子があってもそれらを圧倒してしまう。

初期のRNAの性質がイミダゾールと同じような性質を持っていたのなら、同じときに生まれた自己増殖分子たちをわずかに一歩先んじて地球を制覇したということが考えられるのである。

アミノ酸も同じで、宇宙空間に存在するアミノ酸には左手型と右手型という鏡像のような関係の分子がほぼ同数存在するが、地球上で生命を構成するアミノ酸はすべて左手型である。これも左手型と右手型のアミノ酸の数のほんのわずかな差がシグモイド曲線に沿って左手型が圧倒したと考えられるのである。

こういうのを、「不斉触媒反応」というそうだ。

このように、生命は宇宙空間ではまったくありふれた物質で構成され、ありふれた環境で結合、変化し自己増殖することによって生まれるらしい。

そうなってくると、宇宙のどこかにいるかもしれない生命もアミノ酸(左手型か右手型かどちらかはわからないが・・)自己増殖する触媒分子から生まれるという確率が高くなる。宇宙ではアミノ酸とRNAのコンビが生物を構成する普遍的な要素であるとするならば、宇宙戦艦ヤマトと敵対する宇宙人はみんなヒト型をしていたということも納得できるのである。

著者は、こういった研究内容をふまえて、生命と非生命の境界はどこにあるのかという疑問に対して「スペクトラム」という回答を提示している。「スペクトラム」とは「連続体」という意味だが、「この分子を持った単体からが生命だ。」とは言えないのではないかと考えているのである。分子はいつの間にか自己増殖し、RNAを獲得し生命の元を作ったが、それ以前から自己増殖し、今の生命から見ると“生命のような”ものかもしれないがそんなものが生まれていて、そしてそれらは明確な線引きができないのではないかというのである。

読んでいるときはなんだかよくわかったように思っていたのだが、自分で文章にまとめてゆくと何もわかっていなかったじゃないかと悲しくなってきた。アミノ酸やRNAの生まれ方もよくわからなかった。(RNAもアミノ酸からできていると思っていたくらいだから少しは進歩したのかもしれないが・・)

あと少しで何かがわかるかもしれないので、またこういったテーマの本を探して読んでみたいと思うのである。

著者は生物の世代交代について面白い考え方を語っていた。生命は、『一部の細胞のみに生殖機能を与え、他の細胞は使い捨てにする。という選択をした。』というのである。

僕の中では、自分の生殖細胞はまったく無意味なものなので体細胞よりもそっちのほうが使い捨てにされるべきものであると思ったのだ。しかし、自然の摂理には逆らえないからいずれはこの体も使い捨てにされることになるのは間違いがない。

僕の体細胞が使い捨てられる前に生命としての僕とは一体何だったのかということを知りたいものだと思うのである・・。

タイトルは福岡伸一先生の「生物と無生物のあいだ」のパクリのようだったのでなんだか胡散臭い本のように思えたが(この本も実はパクリで、「生物と無生物の間」という本があるそうだ。)、この本は、地球上の生命は無機物しかない世界のなかでどのような過程で生まれたのかという研究の歴史と、現在の研究の最前線での成果が書かれている真っ当な本である。著者は分析化学とアストロバイオロジーというものを研究している学者である。

この本で取り上げられているのは「化学進化」である。化学進化とは、原始の大気中に漂っていた無機物がどうやって生命に進化したか、その境目はどこにあるのかという話である。

以前に同じような本を読んだことがあるが、この本はさらに一歩進んだ感じの内容であった。以前に読んだ本では、「RNAワールド」という考え方が書かれていたが、なぜこんなに複雑な物資が出来上がったのか、そして、その遺伝情報の基本形がこの地球上では1種類しかないのはなぜかということについては詳しくは語られてはいなかった。

もう一度おさらいをしておくと、RNAはヌクレオチドという分子がずらっとつながったものである。ヌクレオチドは核酸塩基、糖、リン酸の三つが結合したものである。RNAで使われるものを「リボヌクレオチド」、DNAで使われるものを「デオキシリボヌクレオチド」と呼ぶ。たんぱく質はアミノ酸がつながったもので代謝を司るのが仕事で、この2種類の分子の働きが生命の働きそのものである。RNAはたんぱく質を作るための設計図だが、ヌクレオチドをつなげてRNAを作るためにはタンパク質を触媒としてヌクレオチドを正しい順番につながねばならない。RNAはたんぱく質を作るために必要で、そのRNAを作るためにはタンパク質がひつようだという、卵が先か、鶏が先かという問題が起こってしまう。

この問題も含めて回答を提出している。

まず、たんぱく質の原料であるアミノ酸だが、地上でできたとか、海底の熱水噴出孔できたとか、宇宙からやってきたとかいろんな説がある。しかしどれも可能性がある。アミノ酸というのはどこでも簡単にできるらしい。アンモニアと水があってそこに高圧電流や紫外線、宇宙線が作用すると簡単に合成される。そして、アンモニア、水などは地球上、宇宙空間、どこにでも存在する。

僕が最初に生命が生まれた場所として知ったのは水辺ということだった。波から生まれる泡が細胞の元になったというのを小学校の授業か科学雑誌の中で知ったのだと思う。その後、深海の熱水噴出孔で生命は生まれたのだという説をテレビか何かで知った。そのほかには温泉で生まれたという説もあるそうである。

アミノ酸が簡単に作れるとなると、それがたくさんくっ付いてたんぱく質を作るのは容易だそうだ。数億年単位の期間があれば、ランダムな組み合わせの中で酵素として働くたんぱく質が生まれる可能性もある。

しかし、RNAの場合はもっと複雑だそうだ。核酸塩基を作り、糖(リボース)を作ってそれらをつなげてヌクレオシドを作ってそれにリン酸をつなげてヌクレオチドをつくりさらにそれを繋げるという5段階の作業が必要である。

反応を進めてゆくにあたっては温度や㏗を段階ごとに替える必要がありそんな環境のある場所として温泉というアイデアが出てきた。

生命のもうひとつの特徴は自己複製することであるが、これにRNAが必要なのである。しかし、そのRNAを作るのは大変だというのは先に書いたとおりだ。しかし、もっと簡単に自己増殖することができる有機分子がある。「イミダゾール」という分子だが、これはアミノ酸が生まれるところで同時にできる。核酸とは直接的な関係がないがこういった分子が自己複製の礎を作ったのかもしれないのである。

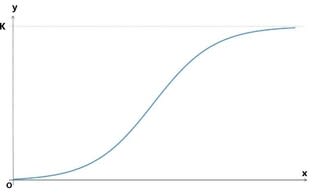

そして、地球上ではRNAが唯一タンパク質を作れる分子だが、どうして1種類しかないのかという疑問にもひとつの答えを出している。先に出てきた、「イミダゾール」のような分子は自分自身を触媒として自己増殖することができる分子は、一度増殖を始めると「シグモイド曲線」というグラフの曲線に沿って爆発的に増殖し他に同じような性質の分子があってもそれらを圧倒してしまう。

初期のRNAの性質がイミダゾールと同じような性質を持っていたのなら、同じときに生まれた自己増殖分子たちをわずかに一歩先んじて地球を制覇したということが考えられるのである。

アミノ酸も同じで、宇宙空間に存在するアミノ酸には左手型と右手型という鏡像のような関係の分子がほぼ同数存在するが、地球上で生命を構成するアミノ酸はすべて左手型である。これも左手型と右手型のアミノ酸の数のほんのわずかな差がシグモイド曲線に沿って左手型が圧倒したと考えられるのである。

こういうのを、「不斉触媒反応」というそうだ。

このように、生命は宇宙空間ではまったくありふれた物質で構成され、ありふれた環境で結合、変化し自己増殖することによって生まれるらしい。

そうなってくると、宇宙のどこかにいるかもしれない生命もアミノ酸(左手型か右手型かどちらかはわからないが・・)自己増殖する触媒分子から生まれるという確率が高くなる。宇宙ではアミノ酸とRNAのコンビが生物を構成する普遍的な要素であるとするならば、宇宙戦艦ヤマトと敵対する宇宙人はみんなヒト型をしていたということも納得できるのである。

著者は、こういった研究内容をふまえて、生命と非生命の境界はどこにあるのかという疑問に対して「スペクトラム」という回答を提示している。「スペクトラム」とは「連続体」という意味だが、「この分子を持った単体からが生命だ。」とは言えないのではないかと考えているのである。分子はいつの間にか自己増殖し、RNAを獲得し生命の元を作ったが、それ以前から自己増殖し、今の生命から見ると“生命のような”ものかもしれないがそんなものが生まれていて、そしてそれらは明確な線引きができないのではないかというのである。

読んでいるときはなんだかよくわかったように思っていたのだが、自分で文章にまとめてゆくと何もわかっていなかったじゃないかと悲しくなってきた。アミノ酸やRNAの生まれ方もよくわからなかった。(RNAもアミノ酸からできていると思っていたくらいだから少しは進歩したのかもしれないが・・)

あと少しで何かがわかるかもしれないので、またこういったテーマの本を探して読んでみたいと思うのである。

著者は生物の世代交代について面白い考え方を語っていた。生命は、『一部の細胞のみに生殖機能を与え、他の細胞は使い捨てにする。という選択をした。』というのである。

僕の中では、自分の生殖細胞はまったく無意味なものなので体細胞よりもそっちのほうが使い捨てにされるべきものであると思ったのだ。しかし、自然の摂理には逆らえないからいずれはこの体も使い捨てにされることになるのは間違いがない。

僕の体細胞が使い捨てられる前に生命としての僕とは一体何だったのかということを知りたいものだと思うのである・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます