平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

志太の杜見学会4

神社の本殿の形式について、ガイド役のNT氏から案内があったのは、焼津神社の手前だったか、後だったか。

本殿形式は、

唯一神明造り 伊勢神宮正殿

住吉造り 住吉大社本殿

大社造り 出雲大社本殿

八幡造り 宇佐八幡宮

春日造り(見世棚造り) 春日大社

日吉造り(ひえつくり) 日吉大社

楼造り(浅間造り) 富士浅間大社

そして、神社の七割は、一間社流れ造りだと聞いた。

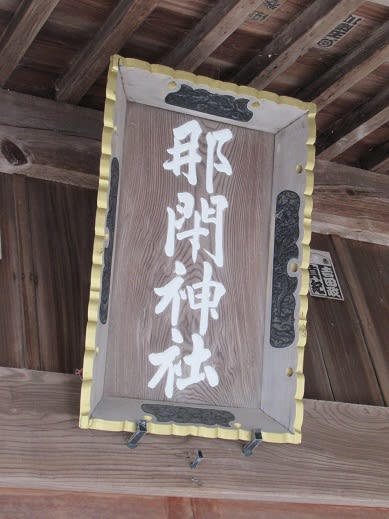

四つ目の式内社の、焼津市浜当目にある那閇神社へは10分足らずで着いた。浜当目の浜沿いの道を一番奥まったところまで、バスは入った。すぐ東側へ、虚空蔵さんの小山がある。那閇神社は変わった名前であるが、一説には波辺(なみべ)から付いたともいわれる。それほど海のすぐそばで、防波の土手のすぐ内側にあった。背後が虚空蔵山だから、元は虚空蔵山が御神体であったのかもしれない。

(那閇神社の扁額)

扁額を見ると、「閇」は、「閉」の書き方の違いだとよく分る。お昼になって、海辺でそれぞれ持参の昼食を摂った。浜からは虚空蔵山に隠れているが、釣り人がいる防波堤の先まで行けば、富士山がよく見えただろう。今日はそんな穏やかな天気であった。

(三輪神社拝殿)

続いて、五つ目の式内社、岡部町三輪の、神(みわ)神社へは20分ほどで着いた。社寺建築の様々な装飾的部品について説明があったのは、どの辺りであったか。

斗栱(ときょう)、懸魚(げぎょ)、蟇股(かえるまた)、木鼻(きばな)、これだけ覚えておけば、寺社参りに優越的な立場になれそうである。

神(みわ)神社の紋章は三ツ輪である。大和の大神神社から分霊して祭られた神社で、大神神社の三輪山に当る、御神座として祀られる山は高草山だという。その昔、高草山は三輪山と称していたようだ。この地の名前も岡部町三輪という。

(神神社本殿と三ッ鳥居)

神社の背後の神域に三ッ鳥居(三輪鳥居)という、三つ重なった鳥居があった。これは三輪系の神社にしかない珍しい鳥居だという。

(水屋の懸魚)

また、水屋にも懸魚や蟇股が施されていて、早速NT氏から説明があった。懸魚に刻まれた猪の目という透かし彫りはハート型をしていて、若いカップルなど、それを探して喜んでいるようである。神社巡りも様々である。

読書:「草原のコック・オー・ヴァン 高原カフェ日誌Ⅱ」 柴田よしき 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )