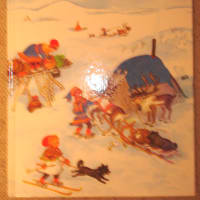

19世紀のヨーロッパで発明されたと言われる最も単純な蒸気機関、通称ポンポン船です。

私が子供の頃は、ポンポン船と言えば旧型の焼玉エンジンで動く実用の小船のことで、港に行くと港湾作業用の小船や小型の漁船が「ポンポンポンポン」と単調な音を響かせて動いていました。焼玉エンジンの原理を解説してくれるページがありました。構造が簡単で粗悪な燃料でも動くため、ローコストのエンジンとして多用されましたが、高圧噴射ポンプを備えたディーゼル機関と比べると圧縮比が低くて燃費が悪く、未燃焼ガスや排気ガスの漏れもひどかったため、次第に使われなくなりました。

その後、ポンポン船はおもちゃのことを指すようになったみたいです。構造はこれ以上簡単にできないほどで、エンジンと言っても曲げたアルミパイプとロウソクがあるだけ。パイプに水を満たした状態でロウソクに点火して加熱してやると、パイプ内で蒸気が発生して水を噴出することで進みます。

ロウソクの熱量はたいしたことないので、両側の開口部のどちらかから水が入り、また加熱により蒸気が発生して推力が続く、という仕組みです。水の噴出が断続的になるのでポンポン船というわけです。簡単ですが蒸気機関には違いありません。蒸気の発生と新しい水の供給のバランスが崩れると動かなくなるので、簡単に見えてパイプの長さや曲げ加減、ロウソクの大きさなんかは難しいのかもしれませんね。息子の工作にはぴったりです。

ブリキのおもちゃを販売しておりますが一番人気はローソクを使用したブリキのポンポン丸です。