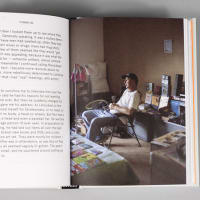

今年最後に読んだ本が『哀しいアフリカ 国際女探偵、呪術の大陸を行く』。

著者のケリー・ジェームズという女性、国際的な私立探偵とのこと。

その国際女探偵がケニアとルアンダを舞台にした三つの事件をつづったノンフィクション。

いずれも実際にあった出来事とは思えない、ええっという話である。

貧困、暴力、病気といった過酷で悲惨な現実は非常に重たいが、それでもそうした状況を少しでも何とかしようと生きている女性たちにちょっとだけ希望が見えてくる気がする。

それぞれの話のエピローグには泣けます。

話は飛んで、67歳になる知人がカンボジアに3年ばかし行くと言う。

どうしてかというと、井戸を掘るのだそうだ。

知人は年金が年に約百万円あって、カンボジアの物価は日本の30分の1だから、3千万円の価値がある。

それで井戸掘り人夫を雇うそうだ。

コネがあるのかと聞いたら、カンボジアで井戸を掘っている人がいるというのを新聞で読み、その人に手紙を書き、電話でやりとりをしたという。

その行動力にはつい憧れてしまった。

この話を聞いて、私も60歳になったらと思ったが、いつものように口ばかりでしょうね。

最新の画像[もっと見る]

-

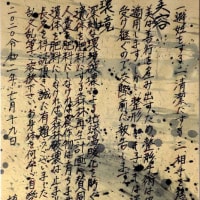

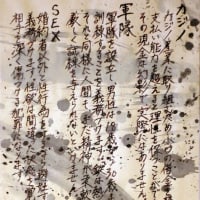

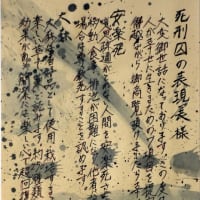

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

3年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

-

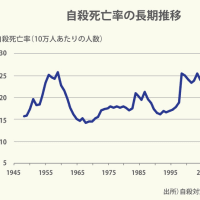

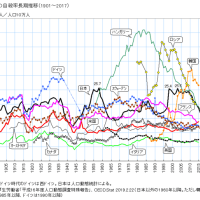

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

アメリカの多様性

5年前

アメリカの多様性

5年前

-

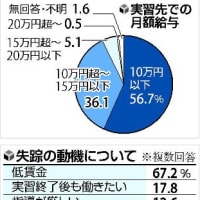

入管法改正案とカファラ制度

6年前

入管法改正案とカファラ制度

6年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

でも、ボランティアをしない人や批判する人が治安維持法に引っかかって取調べを受けるとか、強制収用所に送られるとかいうことはないでしょう。でも押し付けられる「奉仕」は昔ありましたね。

社会が不安定になって、ひとりひとりの生きてることの意味がぼやけてしまうと、確たるストーリーが強く求められるのでしょう。強い指導者に「自己同一化」したり、悪意が他人から発せられていると思う「投射」というメカニズムによって不安な自己を防衛します。

その時、ニューエイジのような荒唐無稽な物語のほか、保守的な民族的な愛国心を鼓舞する物語も広く受け入れられるのでしょう。

人間という生物が、個の保存(メシを食ったり)や種の保存(セックスをしたり)という活動を基本とするならば、自分や自分に近しいものを守ったり愛着を感じたりするのは、至極当然の行動のように思います。

で、別に人類に広く見られるそういう「行動」を「大和魂」とかいって特別視して次世代に伝える必要もないのではないかと思うのですが。そういった極限的な状況でなくても、日常の中に身近な愛する人を守ったり、身近でない人を支えたりする行為は転がっているのではないでしょうか。

そういった「小さなドラマ」を注意深く見守る観察力が衰えているのがこの時代なのかなと思います。

理屈をつけると、それがどした、となりますからね。

マリア・テレサのもとで働きたい、と言った日本の女子大生に、あなたの気持ちはありがたいけど、あなたのまわりにあるカルカッタで働いてください、とマリア・テレサは答えたそうです。

国際貢献とか大上段に構えなくても、ささやかなことでいいわけです。

でも、おっしゃるように「小さなドラマ」は見えにくいし、かえってそういうささやかなことをするほうが難しいんですけどね。