昭和27(1952)年11月、「文學界」で「新人作家文学を語る」という座談会があり、阿川弘行、三浦朱門、吉行淳之介のほか、武田繁太郎、伊藤桂一などと一緒に僕もそれに出た。つまり、「現在の会」の中で左翼系でない者、ノンポリ(そういう言葉は当時まだなかったが)の連中だけを集めたようなものだ。しかし、座談会に集っても、僕は何を発言していいのかほとんどわからなかった。だいたいイデオロギーに関心を持たない僕らは、手近に討論すべき対象が見つからなかったし、かといって文学そのものもどう語り出すべきか、その術を知らなかった。そのくせお互いに他人の発言に対してはことごとく突っかかる性癖があり、したがって発言はおよそ支離滅裂なものとなった。何の話からか、「中央線の電車が東中野駅のホームの直前を通過した」というのに、阿川が真っ赤な顔をして憤慨しはじめた。

「そんなはずはない。東中野駅ならホームから少し離れたところを…

(中略)隣にいた吉行が僕に囁いた。

「この座談会はモノにならんな。おれは編集者をやっていたから、こういうカンは当るのだ。こうなったらもう食うよりしかたない。食って、飲んで、それでおしまいだ」

(中略)驚いたことにその座談会は翌昭和28年「文學界」の新年号にそのまま発表された。およそ文芸雑誌の座談会でこれほど非文学的なものはなかったであろう。早速、あちこちの新聞、雑誌などの匿名批評の好餌となった。ある雑誌には「職業野球選手並みの頭脳」と書かれ、また「バカで図々しいのもここまで来れば泣いていいか笑っていいか分らない」などと嘆く批評家もいた。それで僕らはお互いに「バカズー」というのが呼び名になった。

しかし、この不評にもかかわらず、「文學界」では僕らに呼びかけて、毎月一回会合を開いてくれることになった。その会員は、小説家が三浦朱門、吉行淳之介、庄野潤三、島尾敏雄、小島信夫、近藤啓太郎、武田繁太郎、結城信一、五味康祐、安岡章太郎。評論家が奥野健男、進藤純孝、村松剛、日野啓三、浜田新一、等であった。会場は銀座の「はせ川」で、会費はたしか1人200円、残りは「文学界」で負担してくれた。そして、この頃から僕らは「第三の新人」と呼ばれるようになった。命名者は山本健吉氏で、その由来は戦後三番目にあらわれたグループということらしい。何にしても、そのころの文芸雑誌は新人育成にずいぶん熱心であり、親切でもあったことになる。どの雑誌も年に2、3回は新人特集をやってくれていた。 ─(安岡章太郎/僕の昭和史/講談社文芸文庫2018・原著1991)

東海林さだお時代から谷岡ヤスジ時代へと移り変る時、内面でいったい何が変化したのか。それは〝恥〟のとらえ方の変化ではないか、……とボクは前から考えているのだ。

東海林ギャグは〝恥〟に敏感であった。他人に後ろ指をさされ、ヒソヒソと軽蔑された登場人物は、まっ赤になってうつ向いてしまうのである。破廉恥な行動に出れば出るで、「オレこんなことしていったい……」とつぶやかざるをえないのであった。

しかるに谷岡ギャグはどうか? 反撃に出るのである。「テメーラ見世モンじゃねー」とわめき蹴ちらすか、あるいは「えーいワシャどーなってもヘーキじゃケンね」と尻をまくる。しかしその奥に〝恥〟の思想は厳然として残っているのだ。恥を恥と思うからこそ、右のようなヒラキ直りも出てくるのである。

谷岡時代のつぎに出現したのが黒鉄(くろがね)ヒロシであった。絵のテクニックは抜群である。ところが〝恥〟という思想がついに、 黒鉄マンガでは、ほぼその姿を消して──見栄は少々残っているが──しまうのである。他人が見ていようがいまいがオカマイナシな行動を、黒鉄漫画の主人公たちはとるのである。どんなにヒワイな、あるいはロコツなギャグもすべてこれ「冗談」でサラリと流し去ってしまう。実にあきれるほど平然としたものであるのだ。

この三代を見れば、今後のギャグ漫画の方向も自然とアキラカになるかも知れない。 つまり──いや、止そう。へタなこと描いて十年後に笑われるのはイヤじゃけんね。

セリフは「昭和情話」より。「ボクは百恵さん! たとえあなたに足が三本あろうと! オッパイが六つあろうと! 角がはえていようが! おシリの割れめが四つあっても! 嫁にもらうよ!」 ─(みなもと太郎/お楽しみはこれもなのじゃ 漫画の名セリフ/河出文庫1997・原連載1976-79)

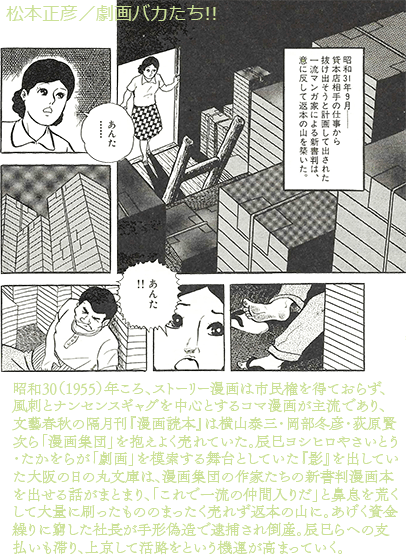

「職業野球選手並みの」という形容が時代をしのばせるが、文學界は文藝春秋社の「純文学」誌で、同誌が設けた新人賞の第1号(1955・昭和30年)となった石原慎太郎が同じ「太陽の季節」で芥川賞を受け、社会現象化したことで芥川賞・直木賞は文春以外のメディアを巻き込み、メディアと芸能・広告産業全体を振興するような名士の登竜門として定着。「第三の新人」にせよ石原以降の流行作家、また漫画集団や新聞・雑誌のコママンガといったようなものは、欧米列強を模倣して「戦争できる国民国家」を短期間で作り、実際戦争に勝って領土拡大し好景気を謳う、政府にとって最も望まれる教育・広報と娯楽を兼ねた原点であったろう。各ジャンルの名士たちはキャラで棲み分け、プロレスを演じ、たとえばいしいひさいちの新聞4コマ「ののちゃん」に彼がそれまで描いてきたプロ野球選手や文化人が身近な人物として登場するように、メディア上で起っていることが世界のすべてであるかのように錯覚させる役割を担う。お座敷に呼ばれる芸者。芸よりも、名のあるメディアに呼ばれて賑やかしていることに価値があるので、大阪の貸本出版社が意気込んで出した漫画集団の新書判はまったく売れない。

明治政府にとって、江戸時代の身分制を脱して国民皆兵にすべく、積極的に欧米から取り入れる、学校を作って名士予備軍を海外留学させる、基盤を整え門戸を広げることで副産物として小説や映画の中には、いや名前だけじゃなく芸にも価値がありますよというものが現れるが、基本的に政府に従属する出版や新聞、さらにそこにぶら下がる個々の名士という構図。表現・創作には自主規制と他責的な甘えがはたらく。戦後米国に従属することで戦争は対岸に去り、政府も名士も堕落し、テレビと漫画の普及、1980~90年代のジャンル細分化と若者マーケット拡大に伴い相反する内向きと幼児化が進む。メディアに特権を与えられ守られていた黒鉄ヒロシらはネトウヨになり、松本人志はツイッターで墓穴を掘る。メディアと名士を通して「恥知らずのトリクルダウン」が繰り返された結果、失われた30年=政治経済にとどまらずあらゆる分野で国力の相対的な転落が起ったと申せましょう。