1977年4月号【ロックを取り巻く70年代の文化状況を総点検する】後藤美孝+戸井十月+中村とうよう

中村「ぼくは60年代にはプロテスト・フォークを持ち上げて、60年代後半からフォークじゃなくロックだなんて言い出したんだけど、それは言葉という意識の表層部に働きかけるものよりも、肉体とか意識の下部に伝わるビートやサウンドをもつロックのほうが文明を根底から突き崩すパワーをもってるんじゃないかと考えたから。歌詞なんて意味わかる必要ない。ただハッキリ言っておきたいのは反知性主義はダメだということ。『宝島』の北山修平の、オトナになるな、ロック聞いてマリファナ吸ってるのが素晴らしい生き方だというのは明らかに反知性主義で、体制にとってこれほど都合のよいことはない」

後藤「自らをロック世代・ビートルズ世代と呼ぶ言葉の裏には、自分がいまここに存在している歴史性・民族性みたいなものを切り捨てて、自分は別のものなんだという自己絶対化の考え方がある。音楽雑誌も甘い言葉を振りまいて、若者文化の形でレコードを買ったり洋服を買ったりすることがロックだということにしてしまった」

中村「ダグラス・ラミスのボブ・ディラン論に、彼が白人ティーンエイジャーだったころ、身体が本能的に黒人の踊りのビートを求め、それを満たしてくれたのがロックだったとある。ロックが文化を変革する力を持ち得るとしたら、やはりそれが黒人の音楽を基盤としていたからだと考えざるをえない。ところがロックは黒人から離れて白人の若者文化となり、とくにウッドストックは完全に白人のお祭りで、人が集まってユートピア幻想を分かち合っただけのことで、変革の一歩になんかならないってことが、さらにオルタモント(のフリーコンサート)で黒人青年が殺される象徴的な事件で証明されてしまった」

戸井「マリファナで意識は変わらないし、変わったやつは見たことないし、基本的に楽なところに基盤を置いて楽なことを追求する、ラミスはそれを快楽主義って呼ぶんだけど、いまのままで快適なら世の中を変える必要もないわけで」

中村は「オルダス・ハックスリーは『すばらしい新世界』に出てくるソーマという薬を、権力が大衆を支配するための道具として描いてるのに、宝島の『全都市カタログ』でハックスリーを紹介する項目で『いまほどソーマが必要な時代はない』って書いちゃうのはどういう神経なのか」

後藤「リロイ・ジョーンズがロックは黒人音楽の盗用にすぎないと書いてるのをみてむかし腹が立ったけど今になってみれば説得力がある。黒人音楽に内在していた変革への意味性が、ワスプの音楽の要素が付け加わることで、とくに70年代以降ぜんぜん骨抜きにされてしまった」

戸井「ぼくはディランもビートルズも好きだけど同様にキムジハ(金芝河)の詩にも感動するんだけど、キムジハの詩を知ってる若者が、ディランを知ってる人の数と比較してどれくらいいるかと考えると。その偏り具合というのが、モロに白人文化のほうにだけ窓口があいて、そっちから来るものだけ受け入れる」

1995年1月号【それでも”こぶし”の時代はやって来る】中村とうよう

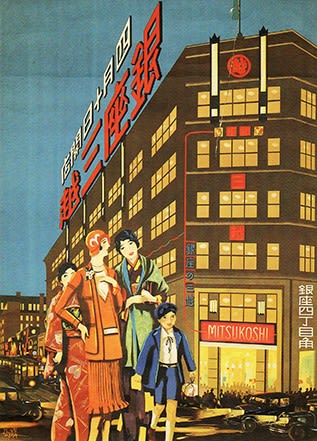

ぼくは前々から21世紀はアジア歌謡の時代だとご託宣をブッ放してしまっている。そもそもポピュラー音楽は20世紀固有の現象だという考えをもっており、それゆえ「アジアのポピュラー音楽」ではなく「アジア歌謡」なのだ。最近日本では外国の音楽のシェアが落ちて4分の1くらい。英語で歌ってるのなんか分らないから聞かないというのもあるが、それ以前に、自分で気に入る音楽を見つけようという姿勢に乏しい。テレビや、周囲の友だちが聞くもの、それを自分も聞く。音楽に新鮮な喜びや刺激を求めない。異質だの個性だのをトコトン締め出す、画一化。若者の生活がここまで画一化すると予想した者は誰もいないだろう。ポピュラー音楽ファンの大多数が、実際には特定ジャンルのファンであると思われ、ジャズならジャズ、レゲエならレゲエと、そのジャンルだけを閉鎖的に聞き続ける。すると、そのジャンルに出会ったときの新鮮な喜び・驚きをずーっと求め続けるのでなく、ジャズらしさ、レゲエらしさといった「型」に触れていれば安心するようになり、技術は上手いが優等生ではみ出さない音楽が増えて堕落する。ぼくが「新伝承派ジャズ」と称して売り出された80年代のウィントン・マーサリスを嫌い、最近のペイジ&プラントの新作を「新伝承派ロック」とからかったのはそういうわけだ。21世紀は中国のマーケットが経済を大きく左右するようになり、音楽もそれを免れないだろう。中国の政治がどう文化をコントロールしようとするのか予測できないが、ヨーロッパ文明の延長上には何も見えてこないし、アジア~アラブの歌のメロディには人の心を揺り動かす力がある。ヨーロッパ文明の支配が終ると、それが浮上してこざるをえない。具体的にどんな形をとるにしても…

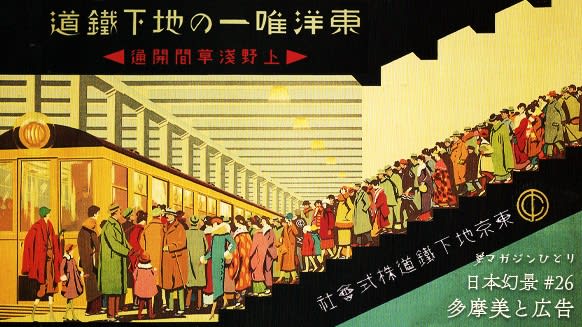

ミュージック・マガジンは1969年4月に中村とうよう、田川律らによって創刊。79年まではニュー・ミュージック・マガジンといって、かなり初期からロックだけでなく、とくに黒人音楽・第三世界の音楽を紹介することに力を注いでいた。中2から洋楽に親しみ始めた私は高校時代、編集長の渋谷陽一がFM番組を持っていることからロッキンオン誌を読み始めたのだが、よい音楽を探そうとする場合、フワフワした自分語り・印象批評の多いロッキンオンは役に立たず、文章量が多く当時ジジむさいイメージのあったマガジンに高3のとき転向したのである。マガジンには編集長の中村のほか北中正和・小倉エージ・大鷹俊一・鈴木啓志といった論者がおり、それぞれ見識と得意分野があったが、やはり↑に抄録したような中村とうようイズムこそマガジンだったといえよう。ニューオーリンズやリバプールのような港町から音楽が発展する、欧州列強が行った植民地支配や人身売買が世界のさまざまな音楽ジャンルを生み出し伝搬させたと説く『大衆音楽の真実』(1986)は名著であり、いまも私の音楽漁りに影響を与え続けている。

80~90年代、若者人口が増大し、消費を当て込んでたくさんのサブカルが生まれ、音楽ジャンルも細分化されていった。マガジンからは古いレコードの収集から、やがて主要なアーティストの業績を歴史に位置付ける役割に移行するレコード・コレクターズ誌が生まれ、商才に長けるロッキンオンの渋谷はロッキンオンジャパンを創刊させる。後者は90年代のCDバブルに乗って飛躍し、後発のロッキンオンは日本最大の音楽雑誌となった。ビートルズ以前の歴史に無関心で、メディアにこだわり、音楽をエサに中二病の若者を囲い込んで、それをテコに利権を握る渋谷は後の2ちゃんねるや小泉・橋下のような新自由主義を先導する人物だったといえよう。いっぽう音楽本位を貫いたマガジンにもジャンルに凝り固まる弊害が現れ始め、中村が編集長を退くと総合誌としての求心力も失ってゆく。情報をインターネットから得る時代が始まり、レコード会社やマスコミが音楽業界を支配し流行を左右するやり方も転換期に差し掛かっていた。サブスクリプションにいたっては、音楽は、巨大資本がバカホを道具に人生の時間を支配するエサの一つに過ぎないし、人を縛ることなら中国政府も負けていない。中村とうようさんの予測は、一つ(ポピュラー音楽は20世紀固有の現象)は当り、一つ(コブシのあるアジア歌謡が音楽の中心に)は外れた—

【ロック■アメリカン・ロック】

Elvis Presley / Good Rockin' Tonight (1954)

Little Richard / Slippin' and Slidin' (1956)

Chuck Berry / Too Much Monkey Business (1957)

Roy Orbison / Blue Bayou (1963)

Bob Dylan / Maggie's Farm (1965)

Harry Nilsson / Together (1968)

Creedence Clearwater Revival / Down on the Corner (1969)

Neil Young & Crazy Horse / Cowgirl in the Sand (1969)

Delaney & Bonnie / Only You Know and I Know (1970)

Grateful Dead / Casey Jones (1970)

Eric Andersen / Blue River (1972)

Paul Butterfield / Done a Lot of Wrong Things (1973)

Joni Mitchell / Free Man in Paris (1974)

Gram Parsons / Return of the Grievous Angel (1974)

Bob Dylan / Lily, Rosemary and the Jack of Hearts (1975)

Ry Cooder / He'll Have to Go (1976)

Randy Newman / In Germany Before the War (1977)

The Band / Ophelia (1978)

Talking Heads / The Girls Want to Be with the Girls (1978)

Felix Cavaliere / Only a Lonely Heart Sees (1980)

David Lindley / Mercury Blues (1981)

The Hooters / Where Do the Children Go (1985)

Big Black / Passing Complexion (1986)

Fishbone / Ma and Pa (1988)

Operation Ivy / Here We Go Again (1988)

Stevie Salas / Caught in the Middle of It (1990)

Ambitious Lovers / Lust (1991)

Matthew Sweet / Girlfriend (1991)

Latin Playboys / Manifold de amour (1994)

Bruce Cockburn / Pacing the Cage (1997)

Mitchell Froom / Watery Eyes (feat. Mark Eitzel) (1998)

Joe Henry / Mean Flower (2001)

Wilco / Spiders (Kidsmoke) (2004)

The Beach Boys / Surf's Up (1967 Solo Version) (2011)

【ロック■ブリティッシュ・ロック】

The Beatles / Any Time at All (1964)

The Animals / Boom Boom (1965)

The Jimi Hendrix Experience / Red House (1967)

Donovan / Hurdy Gurdy Man (1968)

The Rolling Stones / Sympathy for the Devil (1968)

Free / The Stealer (1971)

T. Rex / Monolith (1971)

Alan Price / Changes (1975)

Sandy Denny / No More Sad Refrains (1977)

Ian Dury / My Old Man (1977)

The Pop Group / Thief of Fire (1979)

Peter Gabriel / Biko (1980)

Andy Patridge / Steam Fist Futurist (1980)

Mick Karn / Sensitive (1982)

Rip Rig + Panic / Subversive Wisdom (1982)

Steve Winwood / Talking Back to the Night (1982)

Robert Palmer / Pride (1983)

Scritti Politti / Perfect Way (1985)

Billy Bragg / Levi Subbs' Tears (1986)

The Woodentops / Last Time (1986)

XTC / Grass (1986)

Brian Eno & John Cale / Spinning Away (1990)

Aphex Twin / Girl/Boy Song (1996)

【ロック■ユーロ・ロック】

Celeste / Principe di un giorno (1976)

La Düsseldorf / Silver Cloud (1976)

Etron fou leloublan / L'amulette et le petit rabbin (1977)

Fabrizio De André / Crêuza de mä (1984)

Minimal Compact / Next One Is Real (1984)

Blonde Redhead / Le chanson de slogan (1997)

【米国ポピュラー音楽】

The California Ramblers / Charleston (1925)

Jimmie Rodgers / Blue Yodel (T for Texas) (1928)

Kate Smith / God Bless America (1943)

Woody Guthrie / This Land Is Your Land (1944)

Patti Page / The Tennessee Waltz (1950)

Hank Williams / Your Cheatin' Heart (1953)

Lou Johnson / (There's) Always Something There to Remind Me (1964)

Sergio Mendes & Brasil '66 / Mais que nada (1966)

Simon & Garfunkel / The Dangling Conversation (1966)

Phil Ochs / Pretty Smart on My Part (1969)

Carole King / That's How Things Go Down (1973)

Brian Wilson & Van Dyke Parks / Lullaby (1995)

【ブラック・ミュージック■ジャズ】

Scott Joplin / Maple Leaf Rag (1916)

Louis Armstrong & His Hot Five / Heebie Jeebies (1926)

Slim Gaillard / Dunkin' Bagel (1945)

Charlie Parker / Lover Man (1946)

Dinah Washington / Trouble in the Lowlands (a/k/a Back Water Blues) (1961)

Rahsaan Roland Kirk / The Inflated Tear (1968)

Miles Davis / Shhh/Peaceful (1969)

Art Ensemble of Chicago / Thème de Yoyo (1970)

Carla Bley & Paul Haines / Rawalpindi Blues (1971)

Nina Simone / Baltimore (1978)

James Blood Ulmer / Where Did All the Girls Come from? (1981)

Cassandra Wilson / Love is Blindness (1995)

Bugge Wesseltoft / You Might Say (1998)

【ブラック・ミュージック■ブルース/ゴスペル】

Blind Lemon Jefferson / See That My Grave Is Kept Clean (1927)

Leroy Carr / Blues Before Sunrise (with Scrapper Blackwell) (1934)

Big Joe Williams / Baby Please Don't Go (1935)

T-Bone Walker / Call It Stormy Monday but Tuesday Is Just as Bad (1947)

Louis Jordan & His Tympany Five / Choo Choo Ch'Boogie (1950)

The Bells of Joy / I'm Gonna Press On (1953)

Magic Sam / That's All I Need (1967)

The Staple Singers / Long Walk to D.C. (1968)

【ブラック・ミュージック■R&B/ソウル】

Ray Charles / I've Got a Woman (1954)

The Coasters / Young Blood (1957)

Solomon Burke / Cry to Me (1962)

Otis Redding / Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) (1966)

Aretha Franklin / Soul Serenade (1967)

James Brown / Say It Loud - I'm Black and I'm Proud, Pt. 1 (1968)

Ike & Tina Turner / Cussin’, Cryin’ & Carryin’ On (1969)

Marvin Gaye / What's Going On (1971)

O.V. Wright / Don't Take It Away (1971)

Linda Lewis / Old Smokey (1972)

Donny Hathaway / Someday We'll All Be Free (1973)

The Isley Brothers / The Highways of My Life (1973)

Stevie Wonder / Visions (1973)

Parliament / P-Funk (Wants to Get Funked Up) (1977)

Michael Jackson / Billie Jean (1982)

Sam Cooke / Cupid (Live) (1985)

Prince & the Revolution / Sometimes It Snows in April (1986)

Roger / I Want to Be Your Man (1987)

Guy / Groove Me (1988)

The Neville Brothers / Yellow Moon (1989)

Allen Toussaint / Freedom for the Stallion (Live in Philadelphia 1975) (2003)

【ブラック・ミュージック■ラップ/ヒップホップ】

Run-D.M.C. / Sucker M.C.'s (1984)

Doug E. Fresh & the Get Fresh Crew / The Show (1985)

Geto Boys / Mind Playing Tricks on Me (1991)

Cypress Hill / Insane in the Brain (1993)

【ブラック・ミュージック■ハウス/テクノ】

Rhythim Is Rhythim / Strings of Life (1987)

Inner City / Big Fun (1988)

【カリブ/中南米■レゲエ】

Millie / My Boy Lollipop (1964)

The Skatalites / Eastern Standard Time (1964)

Bob Andy / Unchained (1970)

Bob Marley & the Wailers / Stir It Up (1973)

Augustus Pablo / Each One Dub (1976)

Linton Kwesi Johnson / Sonny's Lettah (Anti-Sus Poem) (1979)

Black Uhuru / Sponji Reggae (1981)

【カリブ/中南米■キューバ】

Trío Matamoros / Lágrimas negras (1928)

Miguelito Valdés / Babalú (1947)

Arsenio Rodríguez / Tocoloro (1948)

Beny Moré con Pérez Prado y su Orquesta / Babarabatiri (1949)

【カリブ/中南米■ニューヨーク・ラテン/サルサ】

Fania All Stars / Anacaona (feat. Cheo Feliciano) (1972)

Celia Cruz & Johnny Pacheco / Quimbara (1974)

Héctor Lavoe / El cantante (1978)

Rubén Blades / Paula C (1979)

Lalo Rodriguez / Ven, devórame otra vez (1989)

【カリブ/中南米■そのほかのカリブ海音楽】

Lord Invader / Rum and Coca-Cola (1943)

Mini All Stars / Raraman (1986)

Kassav' / Sye Bwa (1987)

Malavoi / Cyclone (1988)

Boukman Eksperyans / Tande M Tande (1992)

【カリブ/中南米■ブラジル】

Noel Rosa / São coisas nossas (1932)

Carmen Miranda / Imperador do samba (1937)

Ciro Monteiro / Oh! seu Oscar (1939)

Luiz Gonzaga / Asa branca (1947)

Dorival Caymmi / Samba da minha terra (1957)

Gilberto Gil / Bat macumba (1968)

Jorge Ben / Ponta de lança africano (Umbabarauma) (1976)

Tom Zé / Mã (1976)

Hermeto Pascoal / That Waltz (Aquela valsa) (1977)

Beth Carvalho / Vou festejar (1978)

Chico Science & Nação Zumbi / Côco Dub (Afrociberdelia) (1994)

Lenine / Alzira e a torre (1999)

【カリブ/中南米■そのほかの中南米音楽】

Atahualpa Yupanqui / El arriero (1944)

Luzmila Carpio / Bartolina sisaman (1981)

Astor Piazzolla / Concierto para quinteto (1986)

Totó la Momposina y Sus Tambores / La candela viva (1993)

Café Tacvba / Chilanga banda (1996)

【ヨーロッパ】

Édith Piaf / L'accordéoniste (1940)

La Niña de los Peines / Al gurugú (1946)

Nino Rota / Aria di Roma (Ouverture) (1972)

The Chieftains / Drowsy Maggie (1973)

De Dannan / Rights of Man/The Pride of Petravore (1987)

Márta Sebestyén / Teremtés (1987)

Enya / Orinoco Flow (1988)

Taraf de Haïdouks / Balada conducatorolui (1991)

Radio Tarifa / Oye china (1993)

Carlos Núñez / María Soliña (1999)

Värttinä / Hopeat (2003)

The Philip Koutev National Folk Ensemble / Polegnala e Tudora (2005)

【アフリカ】

Spokes Mashiyane / Chobolo (1958)

Star Band de Dakar / Thioro Baye Samba (1962-63?)

Fela Kuti / Zombie (1977)

Thomas Mapfumo & the Blacks Unlimited / Mhondoro (1980)

King Sunny Adé / Maajo (1983)

Youssou N'Dour / Immigrés/Bitim rew (1984)

Franco et le T.P. O.K. Jazz / Mario (Non Stop) (1987)

Salif Keita / Sina (Soumbouya) (1987)

Mahlathini / Ngibuzindlela (1987)

The Bhundu Boys / Magumede (1989)

Baaba Maal & Mansour Seck / Maacina Tooro (1989)

Youssou N'Dour / Ay Chono La (1990)

S.E. Rogie / A Time in My Life (1994)

Stella Chiweshe / Tapera (2002)

Las Hijas del Sol / Esta noche no (2003)

Rokia Traoré / Dounia (2008)

【アジア■アラブ/南アジア】

Mohamed AbdelWahab / جفنة علم الغزل Gafnouhou (1933)

Golpayegani اکبر گلپایگانی / Shoshtary (Part 2) (1950s?)

Asha Bhosle / Mera Kuch Samaan (1987)

Cheb Khaled & Safy Boutella / Chab rassi (1989)

Nusrat Fateh Ali Khan / Ali maula ali maula ali dam dam (1992)

M. Abdul Gani, M. Haja Maideen & S. Sabur Maideen / The Saint (2009)

【アジア■東南アジア】

Itoh Masyitoh & Group Rineka Swara / Naon Margina (1980)

Elvy Sukaesih / Pacaran (Early 1980s?)

Hetty Koes Endang / Berdiri Bulu Romaku (1987)

Siti Nurhaliza / Cindai (1997)

Hương Thanh / What the Bird Says (2001)

【アジア■東アジア】

鄧麗君 / 有誰知我此時情 (1983)

崔健 / 一無所有 (1989)

【アジア■ハワイ】

Sol Hoopii & His Novelty Quartet / Hula Girl (1933)

【日本■日本のロック】

はっぴいえんど / 12月の雨の日 (1970)

細野晴臣 & 横尾忠則 / MALABAR HOTEL Roof garden …Revel attack (1978)

坂本龍一 / Thousand Knives (1978)

Friction / CYCLE DANCE (1980)

暗黒大陸じゃがたら / でも・デモ・DEMO (1982)

ムーンライダーズ / 工場と微笑 (1984)

Nav Katze / 水まねき (1987)

Rovo / LOQUIX (2004)

【日本■日本のポップス/歌謡曲】

霧島昇 / 胸の振子 (1947)

美空ひばり / お祭りマンボ (1952)

キャンディーズ / 暑中お見舞い申し上げます (1977)

中森明菜 / 少女A (1982)

Doopees / Now That You've Gone (1995)

川本真琴 / 愛の才能 (1997)

【日本■沖縄音楽】

喜納昌吉&チャンプルーズ / じんじん (1980)

ネーネーズ / Ikawū (1991)

Marc and the Mambas / Black Heart (1983 - Torment and Toreros)

Marc and the Mambas / Black Heart (1983 - Torment and Toreros)