MATANGI/MAYA/M.I.A.@イメージフォーラムフェスティバル/監督:スティーブ・ラブリッジ/2018年スリランカ・イギリス・アメリカ

かつて難民だった少女はポップ・イコンとなった。革新的な音楽と時に過激すぎる表現で物議をかもすアーティストM.I.A.を追った音楽ドキュメンタリー

スリランカの内戦を逃れ10歳でイギリスに渡った少女マヤ。ヒップホップやストリートアート、ロンドンの移民コミュニティに影響された独自の音楽を作るようになった彼女は、やがて世界的に有名なポップ・イコン「M.I.A」となる。その歯に衣着せぬ政治的物言いと「バッドガール」なキャラクターは、常に批判の的だ。しかし彼女の表現を形作ったのは内戦と、抵抗組織のリーダーである父の存在、そしてイギリスで移民として育った経験なのだった。M.I.A.自身とその友人たちが撮りためた22年分の映像素材を元に制作されたドキュメンタリー。本年のサンダンス映画祭にて審査員賞受賞。

書肆マガジンひとり🌞 @publisherMH 8月18日

パロディ漫画の田中圭一であれ、将棋の先崎学であれ、メディア上に露出することに当人の存在価値を委ねざるをえないタイプの人がうつ病に。闘病記を書いてまた一時的にチヤホヤされたり。オタクやネトウヨ=媒体なしでは生きられぬ=との親縁性も

けむほこ/見富拓哉 @kemhok 8月5日

漫画、同じような絵をなんでこんなに沢山描かされなきゃいけないのか未だに意味がわからないしこれを娯楽として消費している皆さんは間接的に人権を侵害している自覚をしっかりと持って欲しい

小林まことさんの『青春少年マガジン』。1980年前後、メキメキ頭角を現した彼と小野新二さん・大和田夏希さんを、誰が呼んだか「新人3バカトリオ」。厳しいスケジュールの間を縫って朝まで飲み明かす。巻末の目次でも↑のようにイジり合う。ヤクザみたいな連中との付き合いはおさらばと言いつつ、講談社など漫画雑誌のあり方はヤクザ以上かも。誌上で競わせ、人気作家には月刊誌でも連載を持たせる一方、人気が下がればベテランでも容赦なく打ち切る。連載にはアシスタントを雇うことが必須で、作家の人気にはアシたちの生活もかかっているし、アシとしても編集者の目に留まる近道としてやむをえず他人を手伝う面があり、将来のライバルの一人に変わりうる。過酷なスケジュールや、人気が下がるかもという不安は心身を蝕む。大和田さんと小野さんは40代で早世。最も人気があって身体頑健な小林さんのみ生き残った、その切なさが『青春少年マガジン』の肝である。

アメトークの読書好き芸人でカズレーザー氏が推奨した『サピエンス全史』を読んではいないが、著者ハラリ氏が「お金や国家、法人、人権といった"虚構"を信じる能力が、人類にこんにちの地位を築かせた。虚構の奴隷になってはいけない、虚構を利用して儲ける立場に回るべきだが、現状は逆にテクノロジーの急速な進歩により人は将来を読めず、不安におちいり、(トランプ当選やブレグジットのような)ポピュリズムの台頭、民主主義の凋落を招いている」と語るのを読んだ。

10年後、20年後、いま就いている仕事はあるのか。銀行の店頭で「いらっしゃいませ」ってやってるおじさんは自衛隊OBである場合が多いとのことで、お金と国家、みんなが信じているから成り立つ「虚構」にすがって生きる、ムダ飯食いの筆頭格。真っ先に路頭に迷う筈が、カネ余りのゼロ金利でも、東アジアで戦争が起こる気配がなくとも、銀行と自衛隊は秩序の上位に座ったまま—

2012年のスーパーボウル、例年スーパースターを起用するハーフタイムショーで、この年はマドンナがニッキー・ミナージュとM.I.A.を従えて登場。イタリア系とアフリカ系の米国人女性、M.I.A.に至ってはスリランカ難民の英国人で、米国人ですらない。アメリカの多様性を示す起用であると考えたM.I.A.は、偉大な先輩マドンナと共演するこのステージを楽しみにしていたが、途中彼女が中指を立てたシーンがそのままテレビで流れてしまい、猛烈な批判を浴びて謝罪に追い込まれた。

M.I.A.がショックを受けたのはそのことだけでなく、衣装や演出を決めてリハーサルを行うあいだ、NFLの背広の男たちがマドンナに指図し、マドンナが大人しくそれに従っていたということだった。これはM.I.A.の考えでなく私の見解だが、マドンナって人は若い同業者、それもグウェン・ステファニとかレディー・ガガとか女性ポップスターに対して悪口を言うじゃないですか。それは自分がカリスマだから、メディア上でガチャガチャやり合うことでより注目を浴びられるからそうするので、有名でなければ意味がない虚構人間として、彼女を売り出す側のメディアやNFLのような組織の男たちに意見するなどということは念頭にないのではないか。

スリランカでは多数派のシンハラ人が少数派のタミル人を迫害しており、M.I.A.の父は抵抗組織の創始者として家族とは音信不通になってしまった。英国の移民街での少女時代、普通のポップスを聞いていた彼女がヘッドフォンを外すと、街頭で流れるヒップホップの重低音が。感化された彼女は、スリランカの文化、普通のポップス、ヒップホップやストリートアートを混ぜ合わせた独特の活動を行い、やがて成功。結婚相手は酒造のシーグラム社の御曹司であり、富も名誉も手に。

スリランカは英国の植民地だったので、難民を受け入れ、その中から彼女のようなポップスターが生まれることは帝国主義的な利益にも叶うだろうし、逆に彼女にとって、国家という虚構から逃れたことで、文化という別の、もっと自由な虚構を利用できる立場に回ることができた、数奇な運命の体現者をあおぎみるドキュメンタリーでありました—

iTunes Playlist "M.I.A. Playlist" 51 minutes

1) The Slits / In the Beginning There Was Rhythm (1980 - In the Beginning There Was Rhythm: Compilation)

2) Yellowman / Zungguzungguguzungguzeng (1983 - Zungguzungguguzungguzeng)

3) Madonna / Express Yourself (1989 - Like a Prayer)

4) Neneh Cherry / Buffalo Stance (1989 - Raw Like Sushi)

5) Bucky Done Gun (2005 - Arular)

6) Sunshowers (2005 - Arular)

7) Galang (2005 - Arular)

8) Paper Planes (2007 - Kala)

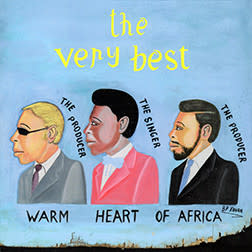

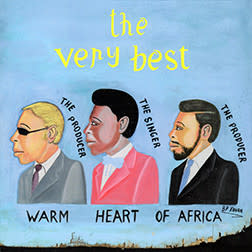

9) The Very Best / Rain Dance (feat. M.I.A.) (2009 - Warm Heart of Africa)

10) XXXO (2010 - MAYA)

11) Bad Girls (2012 - Single)

12) Bring the Noize (2013 - Single)

かつて難民だった少女はポップ・イコンとなった。革新的な音楽と時に過激すぎる表現で物議をかもすアーティストM.I.A.を追った音楽ドキュメンタリー

スリランカの内戦を逃れ10歳でイギリスに渡った少女マヤ。ヒップホップやストリートアート、ロンドンの移民コミュニティに影響された独自の音楽を作るようになった彼女は、やがて世界的に有名なポップ・イコン「M.I.A」となる。その歯に衣着せぬ政治的物言いと「バッドガール」なキャラクターは、常に批判の的だ。しかし彼女の表現を形作ったのは内戦と、抵抗組織のリーダーである父の存在、そしてイギリスで移民として育った経験なのだった。M.I.A.自身とその友人たちが撮りためた22年分の映像素材を元に制作されたドキュメンタリー。本年のサンダンス映画祭にて審査員賞受賞。

書肆マガジンひとり🌞 @publisherMH 8月18日

パロディ漫画の田中圭一であれ、将棋の先崎学であれ、メディア上に露出することに当人の存在価値を委ねざるをえないタイプの人がうつ病に。闘病記を書いてまた一時的にチヤホヤされたり。オタクやネトウヨ=媒体なしでは生きられぬ=との親縁性も

けむほこ/見富拓哉 @kemhok 8月5日

漫画、同じような絵をなんでこんなに沢山描かされなきゃいけないのか未だに意味がわからないしこれを娯楽として消費している皆さんは間接的に人権を侵害している自覚をしっかりと持って欲しい

小林まことさんの『青春少年マガジン』。1980年前後、メキメキ頭角を現した彼と小野新二さん・大和田夏希さんを、誰が呼んだか「新人3バカトリオ」。厳しいスケジュールの間を縫って朝まで飲み明かす。巻末の目次でも↑のようにイジり合う。ヤクザみたいな連中との付き合いはおさらばと言いつつ、講談社など漫画雑誌のあり方はヤクザ以上かも。誌上で競わせ、人気作家には月刊誌でも連載を持たせる一方、人気が下がればベテランでも容赦なく打ち切る。連載にはアシスタントを雇うことが必須で、作家の人気にはアシたちの生活もかかっているし、アシとしても編集者の目に留まる近道としてやむをえず他人を手伝う面があり、将来のライバルの一人に変わりうる。過酷なスケジュールや、人気が下がるかもという不安は心身を蝕む。大和田さんと小野さんは40代で早世。最も人気があって身体頑健な小林さんのみ生き残った、その切なさが『青春少年マガジン』の肝である。

アメトークの読書好き芸人でカズレーザー氏が推奨した『サピエンス全史』を読んではいないが、著者ハラリ氏が「お金や国家、法人、人権といった"虚構"を信じる能力が、人類にこんにちの地位を築かせた。虚構の奴隷になってはいけない、虚構を利用して儲ける立場に回るべきだが、現状は逆にテクノロジーの急速な進歩により人は将来を読めず、不安におちいり、(トランプ当選やブレグジットのような)ポピュリズムの台頭、民主主義の凋落を招いている」と語るのを読んだ。

10年後、20年後、いま就いている仕事はあるのか。銀行の店頭で「いらっしゃいませ」ってやってるおじさんは自衛隊OBである場合が多いとのことで、お金と国家、みんなが信じているから成り立つ「虚構」にすがって生きる、ムダ飯食いの筆頭格。真っ先に路頭に迷う筈が、カネ余りのゼロ金利でも、東アジアで戦争が起こる気配がなくとも、銀行と自衛隊は秩序の上位に座ったまま—

2012年のスーパーボウル、例年スーパースターを起用するハーフタイムショーで、この年はマドンナがニッキー・ミナージュとM.I.A.を従えて登場。イタリア系とアフリカ系の米国人女性、M.I.A.に至ってはスリランカ難民の英国人で、米国人ですらない。アメリカの多様性を示す起用であると考えたM.I.A.は、偉大な先輩マドンナと共演するこのステージを楽しみにしていたが、途中彼女が中指を立てたシーンがそのままテレビで流れてしまい、猛烈な批判を浴びて謝罪に追い込まれた。

M.I.A.がショックを受けたのはそのことだけでなく、衣装や演出を決めてリハーサルを行うあいだ、NFLの背広の男たちがマドンナに指図し、マドンナが大人しくそれに従っていたということだった。これはM.I.A.の考えでなく私の見解だが、マドンナって人は若い同業者、それもグウェン・ステファニとかレディー・ガガとか女性ポップスターに対して悪口を言うじゃないですか。それは自分がカリスマだから、メディア上でガチャガチャやり合うことでより注目を浴びられるからそうするので、有名でなければ意味がない虚構人間として、彼女を売り出す側のメディアやNFLのような組織の男たちに意見するなどということは念頭にないのではないか。

スリランカでは多数派のシンハラ人が少数派のタミル人を迫害しており、M.I.A.の父は抵抗組織の創始者として家族とは音信不通になってしまった。英国の移民街での少女時代、普通のポップスを聞いていた彼女がヘッドフォンを外すと、街頭で流れるヒップホップの重低音が。感化された彼女は、スリランカの文化、普通のポップス、ヒップホップやストリートアートを混ぜ合わせた独特の活動を行い、やがて成功。結婚相手は酒造のシーグラム社の御曹司であり、富も名誉も手に。

スリランカは英国の植民地だったので、難民を受け入れ、その中から彼女のようなポップスターが生まれることは帝国主義的な利益にも叶うだろうし、逆に彼女にとって、国家という虚構から逃れたことで、文化という別の、もっと自由な虚構を利用できる立場に回ることができた、数奇な運命の体現者をあおぎみるドキュメンタリーでありました—

iTunes Playlist "M.I.A. Playlist" 51 minutes

1) The Slits / In the Beginning There Was Rhythm (1980 - In the Beginning There Was Rhythm: Compilation)

2) Yellowman / Zungguzungguguzungguzeng (1983 - Zungguzungguguzungguzeng)

3) Madonna / Express Yourself (1989 - Like a Prayer)

4) Neneh Cherry / Buffalo Stance (1989 - Raw Like Sushi)

5) Bucky Done Gun (2005 - Arular)

6) Sunshowers (2005 - Arular)

7) Galang (2005 - Arular)

8) Paper Planes (2007 - Kala)

9) The Very Best / Rain Dance (feat. M.I.A.) (2009 - Warm Heart of Africa)

10) XXXO (2010 - MAYA)

11) Bad Girls (2012 - Single)

12) Bring the Noize (2013 - Single)

@Anon200million 8月12日

@Anon200million 8月12日

」の演技をご存知ですよな。

」の演技をご存知ですよな。