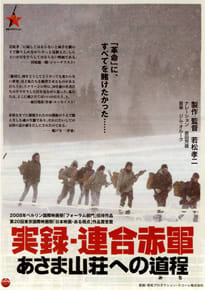

@テアトル新宿、若松孝二監督。

1972年2月、日本中がTVに釘付けとなった…。

5人の若者たちが、長野県軽井沢の「あさま山荘」に立てこもり、警察との銃撃戦を展開したのだ。

彼らは、革命に自分たちのすべてを賭けた「連合赤軍」の兵士たち。

その後、彼らの陰惨な同志殺しが次々と明らかになり、日本の左翼運動は完全に失速する…。

ベトナム戦争、パリの5月革命、文化大革命、日米安保反対闘争、世界がうねりを上げていた1960年代。学費値上げ反対運動に端を発した日本の学生運動も、成田空港反対闘争など農民や労働者とともに社会変革を目指し、勢いを増していった。

活動家の逮捕が相次ぐ中、先鋭化した若者たちによって連合赤軍は結成される。あの時代に何が起きていたのか。革命戦士を志した若者たちは、なぜあそこまで追いつめられていったのか。なぜ、同志に手をかけたのか。なぜ、雪山を超えたのか。なぜ、山荘で銃撃戦を繰り広げたのか。

「あさま山荘」へといたる激動の時代を、若松孝二が自ら出資して監督を務め、渾身の力で描き出す!

キャスト~森恒夫:地曵豪、永田洋子:並木愛枝、坂口弘:ARATA、遠山美枝子:坂井真紀。音楽:ジム・オルーク。

「人間の共産主義化」が足りない!と仲間を糾弾し、自己批判させて最後には殺してしまう…「総括」という行為。

永田洋子が遠山美枝子を問い詰める。

「どうして山に来て化粧する必要があるの!髪を伸ばしてるの!どうして月2回メナード・フェイシャル・サロンに通う必要があるの!自分をみがいて中古車みたいに査定してもらうつもりなの?」

すみません。後の2つは「オラの中の永田洋子」が言わせたの。許ちてね。

いるよ確かに、オラの中に永田洋子死刑囚が。

旧友のM原くんがオラに指摘した「対岸から社会や世間を実体あるもののように語る」傾向。働いておらず、人と交わることの少ない孤独な生活の中で政治権力や広告文明の圧迫に抵抗してるつもりのオラ。

学生運動から出発し、だんだんと社会の潮流と遊離して、銃で武装して山中でキャンプ生活をしながら「革命」を唱える若者たち。

3時間におよぶ上映時間で、始めのうちニュース映像も交えながら学生運動・左翼運動の流れがじっくり解説される。彼らがキャンプにこもってからは、ニュース映像のような外の目線はなくなり、革命の理想を追い求める彼らが閉鎖的な集団のあるいは個人の資質による病理にむしばまれていくさまがひたすら描かれ、最後のあさま山荘のシーンでは視聴率89%に達したという有名な鉄球とか親の投降説得アナウンスとかもすべて山荘内側からの視点に立っている。

当時小学1年生であったオラよりも、1944年生まれで森、永田らとほぼ同世代の船戸与一はこう書く…「わたしは政治的な運動体や組織にいっさい関わらなかったが、それでも急激な時代の変質を肌で感じざるをえなかった、弔鐘の響きのなかでがらがらと音を立てながら変わりゆくあれやこれやを。いまにして想えば、あのとき精神よりも物質が、苦悩よりも安逸が、試行よりも効率が主流となる分岐点にだれもが立たされていたのである」。

そしていまや雨宮処凛は、自傷系サイトの若者たちの集まりで彼らが「総括」「自己批判」する姿を見てこう書く…「1972年を境に、この国の若者から“革命”は奪われた。革命の起こらなかった世界に生れ落ち、かろうじて心臓の止まっていない程度の生を生きる若者たちは“世界”に対して目をふさがれた。“死んでもいいほどの高揚感”や“命を賭けるに価する何か”は遠い過去のものとなった。本当は、いつの時代の若者も命の使い道に餓えている。“絶対に、何をどうしてもどうやっても変わらない世界”ほど、私たちを絶望させるものがあるだろうか」。

希望してこの映画の厳しい現場に臨んだ俳優たちは、あの時代の人間の生命エネルギーのみなぎりを伝えている。唯一の「TVで有名な顔」である坂井真紀が総括されてむごたらしい死に方をするのが象徴的でもあるが、それ以上にTVの生中継で革命運動の挫折が人々に刷り込まれたことって現在にいたるまでものすごい影響力なのではないだろうか。

似てる似てると言われるオウム真理教事件とは、若松監督も言ってるけど出発点に決定的な違いあるような。

でもオウムの邪悪な教祖も、民主的な選挙で支持されようとしてたときがあったよなあ。♪しょーこーしょーこーしょこしょこしょーこー・な・か・が・わ・しょーこー…

1972年2月、日本中がTVに釘付けとなった…。

5人の若者たちが、長野県軽井沢の「あさま山荘」に立てこもり、警察との銃撃戦を展開したのだ。

彼らは、革命に自分たちのすべてを賭けた「連合赤軍」の兵士たち。

その後、彼らの陰惨な同志殺しが次々と明らかになり、日本の左翼運動は完全に失速する…。

ベトナム戦争、パリの5月革命、文化大革命、日米安保反対闘争、世界がうねりを上げていた1960年代。学費値上げ反対運動に端を発した日本の学生運動も、成田空港反対闘争など農民や労働者とともに社会変革を目指し、勢いを増していった。

活動家の逮捕が相次ぐ中、先鋭化した若者たちによって連合赤軍は結成される。あの時代に何が起きていたのか。革命戦士を志した若者たちは、なぜあそこまで追いつめられていったのか。なぜ、同志に手をかけたのか。なぜ、雪山を超えたのか。なぜ、山荘で銃撃戦を繰り広げたのか。

「あさま山荘」へといたる激動の時代を、若松孝二が自ら出資して監督を務め、渾身の力で描き出す!

キャスト~森恒夫:地曵豪、永田洋子:並木愛枝、坂口弘:ARATA、遠山美枝子:坂井真紀。音楽:ジム・オルーク。

「人間の共産主義化」が足りない!と仲間を糾弾し、自己批判させて最後には殺してしまう…「総括」という行為。

永田洋子が遠山美枝子を問い詰める。

「どうして山に来て化粧する必要があるの!髪を伸ばしてるの!どうして月2回メナード・フェイシャル・サロンに通う必要があるの!自分をみがいて中古車みたいに査定してもらうつもりなの?」

すみません。後の2つは「オラの中の永田洋子」が言わせたの。許ちてね。

いるよ確かに、オラの中に永田洋子死刑囚が。

旧友のM原くんがオラに指摘した「対岸から社会や世間を実体あるもののように語る」傾向。働いておらず、人と交わることの少ない孤独な生活の中で政治権力や広告文明の圧迫に抵抗してるつもりのオラ。

学生運動から出発し、だんだんと社会の潮流と遊離して、銃で武装して山中でキャンプ生活をしながら「革命」を唱える若者たち。

3時間におよぶ上映時間で、始めのうちニュース映像も交えながら学生運動・左翼運動の流れがじっくり解説される。彼らがキャンプにこもってからは、ニュース映像のような外の目線はなくなり、革命の理想を追い求める彼らが閉鎖的な集団のあるいは個人の資質による病理にむしばまれていくさまがひたすら描かれ、最後のあさま山荘のシーンでは視聴率89%に達したという有名な鉄球とか親の投降説得アナウンスとかもすべて山荘内側からの視点に立っている。

当時小学1年生であったオラよりも、1944年生まれで森、永田らとほぼ同世代の船戸与一はこう書く…「わたしは政治的な運動体や組織にいっさい関わらなかったが、それでも急激な時代の変質を肌で感じざるをえなかった、弔鐘の響きのなかでがらがらと音を立てながら変わりゆくあれやこれやを。いまにして想えば、あのとき精神よりも物質が、苦悩よりも安逸が、試行よりも効率が主流となる分岐点にだれもが立たされていたのである」。

そしていまや雨宮処凛は、自傷系サイトの若者たちの集まりで彼らが「総括」「自己批判」する姿を見てこう書く…「1972年を境に、この国の若者から“革命”は奪われた。革命の起こらなかった世界に生れ落ち、かろうじて心臓の止まっていない程度の生を生きる若者たちは“世界”に対して目をふさがれた。“死んでもいいほどの高揚感”や“命を賭けるに価する何か”は遠い過去のものとなった。本当は、いつの時代の若者も命の使い道に餓えている。“絶対に、何をどうしてもどうやっても変わらない世界”ほど、私たちを絶望させるものがあるだろうか」。

希望してこの映画の厳しい現場に臨んだ俳優たちは、あの時代の人間の生命エネルギーのみなぎりを伝えている。唯一の「TVで有名な顔」である坂井真紀が総括されてむごたらしい死に方をするのが象徴的でもあるが、それ以上にTVの生中継で革命運動の挫折が人々に刷り込まれたことって現在にいたるまでものすごい影響力なのではないだろうか。

似てる似てると言われるオウム真理教事件とは、若松監督も言ってるけど出発点に決定的な違いあるような。

でもオウムの邪悪な教祖も、民主的な選挙で支持されようとしてたときがあったよなあ。♪しょーこーしょーこーしょこしょこしょーこー・な・か・が・わ・しょーこー…