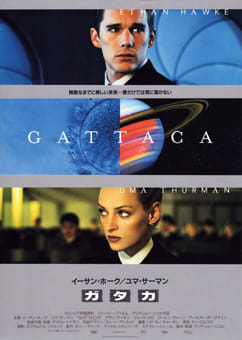

Gattaca@恵比寿ガーデンシネマ、アンドリュー・ニコル監督(1997年アメリカ)

舞台は近未来。そこでは多くの親が、優秀な遺伝子(DNA)を“デザイン”して子どもをつくり、そうやって生まれた“適正者”だけが社会のエリートになれるのだ。しかし、人間の一生がDNAだけで決まるものだろうか? 自然な出産で生まれ、病弱だとの烙印を押された“不適正者”のビンセント(イーサン・ホーク)は、そんな社会システムに抵抗し、自らのDNAに刻まれた宿命に挑戦する生き方を選ぶ。幼いころから宇宙に飛び立つことを夢見てきた彼は、水泳のオリンピック選手でありながら事故のため将来を絶たれた適正者ユージーン(ジュード・ロウ)の優秀なプロファイルを買い取り、ユージーンと同居しながら彼の血液などの提供を受けることで、彼になりすましてガタカ社の職員となる。

そして念願の土星の衛星タイタンへの飛行に選ばれるが、出発直前に上司が何者かに殺され、現場にビンセント自身のまつ毛が落ちていたことから、正体が発覚する危機におちいる─。

当時新鋭のイーサン・ホーク、ユマ・サーマン、ジュード・ロウの好演や、特徴的な建物でのロケなどによるレトロ・フューチャーな世界観により、一部に熱烈な反響を呼んだ、斬新なSF映画。風変わりなタイトルは、DNAを構成する基本分子の頭文字=G・A・T・Cより。

恵比寿ガーデンシネマの休館にあたって、過去の上映作品をかける企画の、いよいよ最後の日となる前日の1月27日に見て、翌日に記事を書こうと思っていたらパソコンが壊れて─。

公開当時、映画館で2回見て、DVD化されると即買って2回くらい見ており、細かいところまで覚えているものの、最初に見た恵比寿ガーデンシネマの夜の回が、イーサン・ホークらに感情移入したことと夜景が相まって、帰りに心が昂ぶったことを思い出す。休館となれば、もう恵比寿に来ることもないだろうから、記念に見ておこうと。

有楽町のHMVで、サントラCDも買ったっけか。音楽がまた素晴らしいのだ。

が、ほかにマイケル・ナイマンが手がけた映画音楽に比べ、ここで何度もかかる「The Morrow」などはずいぶん演歌的。内容も、ビンセントと、“デザイン”されて生まれた弟アントンとの水泳対決など、浪花節的に情にうったえる。

今にして思えば、物語もご都合主義が目立ちはする。それにしても、やはり金字塔と呼べるだろう。

生まれた瞬間に、30歳までは生きられない─と予測されたビンセントが、意志の力で運命を変えていく様子。逆に、申し分ない星の下に生まれながら、金メダルを逃したことで、生きる屍となっていたユージーン。イーサン・ホークとジュード・ロウが、完璧なまでに役柄と一致。

映画の中のビンセントは、ブローカーに斡旋してもらってユージーンになりすます─とはいっても、エリートぞろいのガタカ社の中でも素性が露見しないだけの、努力を積み重ねて実力者となり、それゆえ彼の正体を察していた医師も最後に見逃してくれたのだろう。努力する者には、夢を追う資格がある。

ひるがえって、映画を見てハイテンションになった、33歳のオラは最悪だった。さまざまなことが重なって、半年後には足かけ4年におよぶ長期入院生活のスタートとなるが、遅かれ早かれ、破綻は避けられなかった。

高卒で入社する者が大半を占めた時代の、最後あたりだったのだ、会社の中でのオラの位置は。後輩として入ってくるのは、大卒者ばかりだが、正直ビンセントほどがんばらなくても、高卒者にも立つ瀬はあったのに、オラには安直な道しか見えていなかった。実力もないのに、評価されたがった。

会社には、ほんとうに迷惑をかけた。

結局は、自発的に退職したわけですが、雇用をめぐる環境が厳しくなるいっぽうの昨今、あれほど恵まれた会社にあっても、チャンスをつかむことができず、結婚もできずに人生を棒に振ろうとしている今のオラにとって、この映画のビンセント=イーサン・ホークはあまりにまぶしい。

ひがみ、ねたみ、そねみが芸風となっている、日陰者の弊ブログにおいても、もうちょっと、なんらか貢献できるよう、正々堂々としなければ、ビンセントと出会う前のユージーンより救いがない、生きる屍であり、夢も希望も語る資格がございません。

舞台は近未来。そこでは多くの親が、優秀な遺伝子(DNA)を“デザイン”して子どもをつくり、そうやって生まれた“適正者”だけが社会のエリートになれるのだ。しかし、人間の一生がDNAだけで決まるものだろうか? 自然な出産で生まれ、病弱だとの烙印を押された“不適正者”のビンセント(イーサン・ホーク)は、そんな社会システムに抵抗し、自らのDNAに刻まれた宿命に挑戦する生き方を選ぶ。幼いころから宇宙に飛び立つことを夢見てきた彼は、水泳のオリンピック選手でありながら事故のため将来を絶たれた適正者ユージーン(ジュード・ロウ)の優秀なプロファイルを買い取り、ユージーンと同居しながら彼の血液などの提供を受けることで、彼になりすましてガタカ社の職員となる。

そして念願の土星の衛星タイタンへの飛行に選ばれるが、出発直前に上司が何者かに殺され、現場にビンセント自身のまつ毛が落ちていたことから、正体が発覚する危機におちいる─。

当時新鋭のイーサン・ホーク、ユマ・サーマン、ジュード・ロウの好演や、特徴的な建物でのロケなどによるレトロ・フューチャーな世界観により、一部に熱烈な反響を呼んだ、斬新なSF映画。風変わりなタイトルは、DNAを構成する基本分子の頭文字=G・A・T・Cより。

恵比寿ガーデンシネマの休館にあたって、過去の上映作品をかける企画の、いよいよ最後の日となる前日の1月27日に見て、翌日に記事を書こうと思っていたらパソコンが壊れて─。

公開当時、映画館で2回見て、DVD化されると即買って2回くらい見ており、細かいところまで覚えているものの、最初に見た恵比寿ガーデンシネマの夜の回が、イーサン・ホークらに感情移入したことと夜景が相まって、帰りに心が昂ぶったことを思い出す。休館となれば、もう恵比寿に来ることもないだろうから、記念に見ておこうと。

有楽町のHMVで、サントラCDも買ったっけか。音楽がまた素晴らしいのだ。

が、ほかにマイケル・ナイマンが手がけた映画音楽に比べ、ここで何度もかかる「The Morrow」などはずいぶん演歌的。内容も、ビンセントと、“デザイン”されて生まれた弟アントンとの水泳対決など、浪花節的に情にうったえる。

今にして思えば、物語もご都合主義が目立ちはする。それにしても、やはり金字塔と呼べるだろう。

生まれた瞬間に、30歳までは生きられない─と予測されたビンセントが、意志の力で運命を変えていく様子。逆に、申し分ない星の下に生まれながら、金メダルを逃したことで、生きる屍となっていたユージーン。イーサン・ホークとジュード・ロウが、完璧なまでに役柄と一致。

映画の中のビンセントは、ブローカーに斡旋してもらってユージーンになりすます─とはいっても、エリートぞろいのガタカ社の中でも素性が露見しないだけの、努力を積み重ねて実力者となり、それゆえ彼の正体を察していた医師も最後に見逃してくれたのだろう。努力する者には、夢を追う資格がある。

ひるがえって、映画を見てハイテンションになった、33歳のオラは最悪だった。さまざまなことが重なって、半年後には足かけ4年におよぶ長期入院生活のスタートとなるが、遅かれ早かれ、破綻は避けられなかった。

高卒で入社する者が大半を占めた時代の、最後あたりだったのだ、会社の中でのオラの位置は。後輩として入ってくるのは、大卒者ばかりだが、正直ビンセントほどがんばらなくても、高卒者にも立つ瀬はあったのに、オラには安直な道しか見えていなかった。実力もないのに、評価されたがった。

会社には、ほんとうに迷惑をかけた。

結局は、自発的に退職したわけですが、雇用をめぐる環境が厳しくなるいっぽうの昨今、あれほど恵まれた会社にあっても、チャンスをつかむことができず、結婚もできずに人生を棒に振ろうとしている今のオラにとって、この映画のビンセント=イーサン・ホークはあまりにまぶしい。

ひがみ、ねたみ、そねみが芸風となっている、日陰者の弊ブログにおいても、もうちょっと、なんらか貢献できるよう、正々堂々としなければ、ビンセントと出会う前のユージーンより救いがない、生きる屍であり、夢も希望も語る資格がございません。